- 优先出版 |

- 预出版 |

- 当期目录 |

- 专辑论文 |

- 年度排行 |

- 过刊浏览

-

优先出版日期:2022-05-19 DOI: 10.16339/j.cnki.hdxbzkb.2022353

摘要:经典的最大特征值检测(MED)算法在检测相关信号时具有优异的性能。然而,随着信号维度的不断增大,MED算法面临着严重的感知判决量和判决门限计算的效率和实现问题,从而极大地限制了该算法在现代认知通信系统中的进一步应用。为此,提出了一种基于数值分析理论框架的低复杂度MED频谱感知算法。所提算法利用Rayleigh商加速幂法迭代地计算感知判决量,与经典的幂法相比在检测高维信号时具有更快的收敛速度;此外,不同于经典的查表法,新算法基于三次样条插值法快速准确地确定任意给定目标虚警概率所对应的感知判决门限。所提MED算法在保持原有算法检测性能的同时,有效提升了计算效率,降低了算法实现复杂度,其对于高维条件下的频谱感知问题尤其具有吸引力。最后,仿真结果证明了所提算法的有效性。

-

优先出版日期:2022-05-19 DOI: 10.16339/j.cnki.hdxbzkb.2022355

摘要:介绍了一种基于IHP 0.13μm SiGe BiCMOS工艺,具有高的本振(Local Oscillator,LO)/射频(Radio Frequency,RF)及本振/中频(Intermediate Frequency,IF)端口隔离度的太赫兹基波上混频器。该混频器采用了吉尔伯特双平衡结构,本振信号通过共面波导(Coplanar Waveguide,CPW)传输来抑制其在传输过程中由于强寄生耦合效应造成的传输不对称性,降低了由于该不对称性造成的LO/RF端口隔离度恶化的特性,通过采用非对称性的开关互联结构降低本振信号在开关晶体管集电极端寄生耦合的不平衡性,提升本振信号在开关晶体管集电极端的对消效率,通过在版图中合理的布局跨导级晶体管的位置来抑制本振信号在中频端口的泄露。后仿真结果表明:在2.2V的电源电压下,本振信号为230GHz,中频信号在2-12GHz时,该上变混频器工作在218-228GHz时,LO/RF端口隔离度大于24dB, LO/IF端口隔离度大于20dB,转换增益为-4dB - -3.4dB。当中频信号为10GHz时,输出1dB压缩点为-14.8dBm。电路直流功耗为:42.4mW,芯片的核心面积为:0.079mm2。

-

优先出版日期:2022-05-17 DOI: 10.16339/j.cnki.hdxbzkb.2022296

摘要:自由空间光(FSO)通信具有高速率、低成本和很强的抗干扰能力,但是大气湍流引起的衰落会造成FSO通信系统的性能恶化。传统的解决方案是使用RF链路作为并行的通信链路来提升系统性能。另一方面,可重构智能表面(RIS)由于具有低损耗、部署简易且无需复杂的编码和解码等优点,能够进一步提高RF链路的接收信噪比。本文提出一种RIS辅助的混合RF-FSO传输系统,以此来改善通信服务质量。基于此混合模型,导出系统中断概率、平均误码率和信道容量的表达式,同时给出蒙特卡罗仿真来验证分析结果的准确性。结果表明所提出系统的性能相比于传统的混合RF-FSO系统有显著的提升。

-

摘要:非对称传输机制,对弹性波的增强传感、放大及非对称控制来说至关重要。而宇称-时间(Parity-Time,PT)系统有望提供一种简单的解决方案。PT对称系统这一概念来源于量子力学,其特性之一就是单向无反射。本文基于压电分流技术,设计了一种针对弯曲波的PT对称梁。首先推导了PT对称条件,之后基于等效介质法和有限元法,验证了所设计增益、损耗单元的等效参数满足该PT对称条件,并通过改变谐振频率和分流电阻研究了奇异点的可调性。最后通过传递矩阵法和有限元法,对PT对称梁的散射特性进行了分析计算,并讨论了单向无反射点与奇异点之间的关系。理论计算和仿真结果表明,PT对称梁有包括511Hz 和520.5Hz在内的多个奇异点。511Hz的弯曲波从右端入射时反射系数趋于零,而弯曲波频率为520.5Hz时,它必须施加在左端从而达到完全透射而不产生反射。本文所提出PT对称梁具有结构简单、奇异点可调的特点,能较好地实现弯曲波的非对称传输。

-

优先出版日期:2022-05-17 DOI: 10.16339/j.cnki.hdxbzkb.2022297

摘要:随着互联网络的快速发展,虚拟社区不断涌现。这些社区在提供创新资源的同时,也存在着诸如用户分享意愿不高、社区缺乏良好激励机制等问题,区块链能够很好地解决这些问题,促进社区的知识共享。该文构建了基于跨链的在线社区知识共享方案,提出了“元数据+云存储”的资源访问与存储模式、详细设计了元数据信息表,设计了知识共享方案的总体框架及部分业务的关键流程,提出了采取“提名权益证明(NPOS)”的共识机制来设计区块链网络,实现了在线社区知识共享的部分功能。经分析与实验,该文的方案具有良好的科学合理性、安全性和执行效率,对其它相关项目的开展具有良好的参考价值。

-

优先出版日期:2022-05-17 DOI: 10.16339/j.cnki.hdxbzkb.2022299

摘要:受大气中雾霾等悬浮颗粒的影响,室外拍摄的图像常伴有低对比度和低能见度的问题,现存去雾方法未能充分利用图像的局部特征信息,且不能完整提取图像的全局细节特征,因此存在有去雾不彻底及图像细节丢失等问题。为此,本文提出了一种基于小波变换及注意力机制的T型图像去雾网络。具体来说,所提网络通过对图像进行多次离散小波分解及重构来获取有雾图像的边缘细节特征,并提出了一种兼顾图像全局特征及局部信息提取的特征注意力模块,加强了网络在图像视觉感知和细节纹理方面的学习。其次,在进行特征提取的过程中提出T型连接方式来获得多尺度的图像特征,扩展了网络的表示能力。最后,对重构后的无雾图像进行色彩平衡,得到最终复原图像。在合成数据集和真实数据集中的大量实验结果表明,本文所提网络相较于现有其他网络模型具有更优越的性能。

-

优先出版日期:2022-05-17 DOI: 10.16339/j.cnki.hdxbzkb.2022300

摘要:针对通信受限下的无人驾驶车辆路径跟踪控制问题,本文提出了一种基于状态感知的H∞事件触发路径跟踪控制策略.首先,根据车辆的动力学行为建立了相应的路径跟踪控制模型;其次,基于对路径跟踪控制系统的状态实时感知,设计了一种新型的基于状态感知的事件触发通信策略(SS-ETC),以根据控制系统的状态对事件触发阈值进行动态自适应的调整;然后,在该动态事件触发通信策略下,结合时滞系统建模方法与Lyapunov 稳定性理论,设计了基于状态感知的事件触发H∞控制器.本文所提出的基于状态感知的动态事件触发通信策略能够根据控制系统的量测状态进行通信阈值的动态调整,有效的实现了自主车辆通信与控制的自适应协同设计.最后,通过仿真实验验证了所提出的动态事件触发控制策略的有效性.

-

优先出版日期:2022-05-17 DOI: 10.16339/j.cnki.hdxbzkb.2022351

摘要:MIMO技术虽然可以提高频谱的利用率,但是多维度的信号处理为MIMO信号的检测带来了极大的挑战。在对各类MIMO检测算法分析的基础上,选择非线性QR分解算法作为研究对象。为了获取更高的检测性能,进一步研究了排序的QR分解并提出了基于L1范数的排序方案。Matlab性能仿真显示,基于L1范数的排序策略和基于L2范数的排序策略对MIMO系统检测性能的影响基本一致但采用L1范数降低了计算复杂度。在此基础上,设计了基于FPGA的利用Givens旋转改进的排序QR分解的硬件电路结构。在4×4信道矩阵的分解实现中,相较于L2范数求解,L1范数在单个列范数计算中组合逻辑资源至少节省了29.2%,触发器资源至少节省了32.4%。整体结构设计与同等规模的类似结构相比,主频时钟得到明显改善。

-

优先出版日期:2022-05-17 DOI: 10.16339/j.cnki.hdxbzkb.2022352

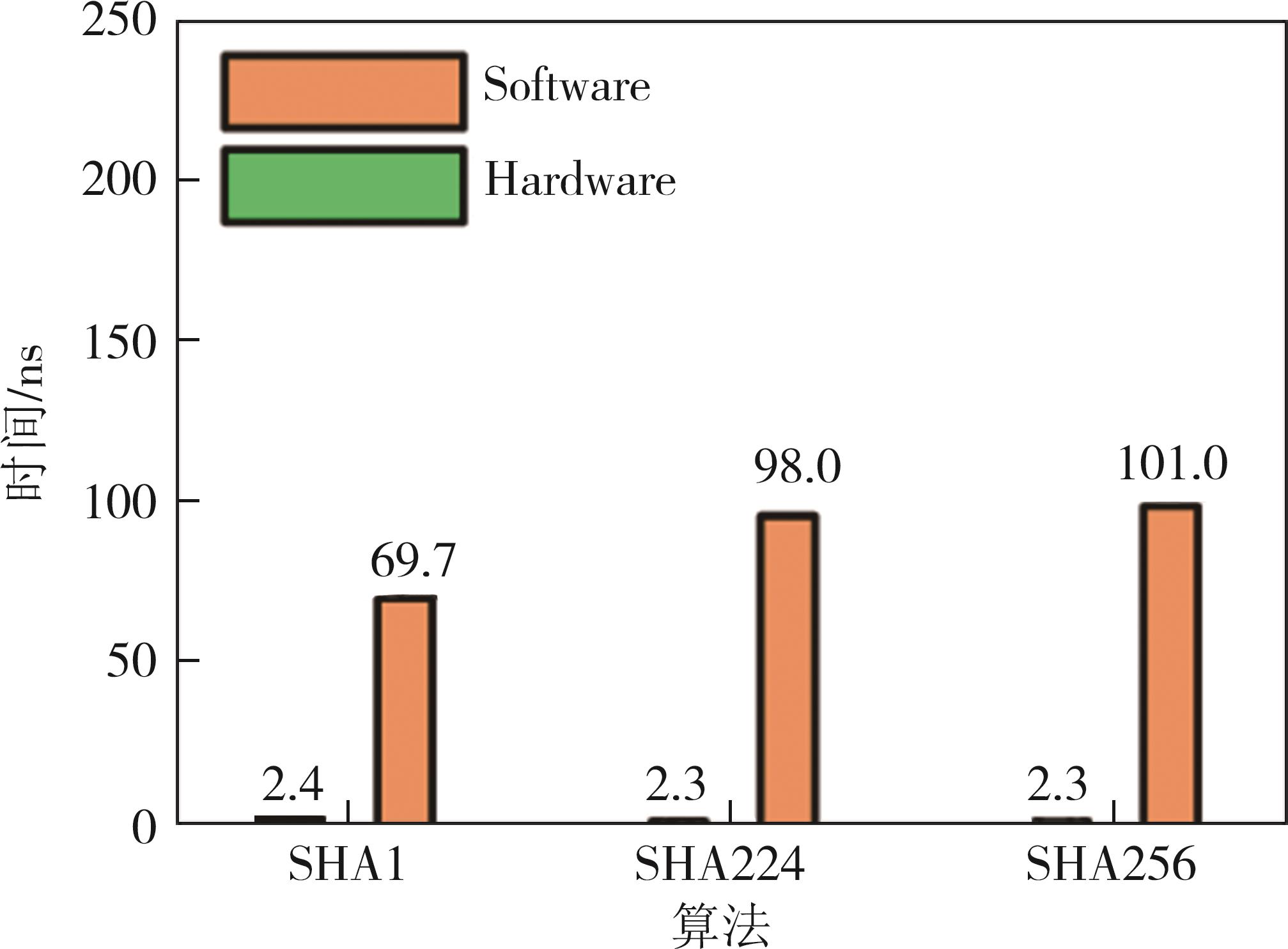

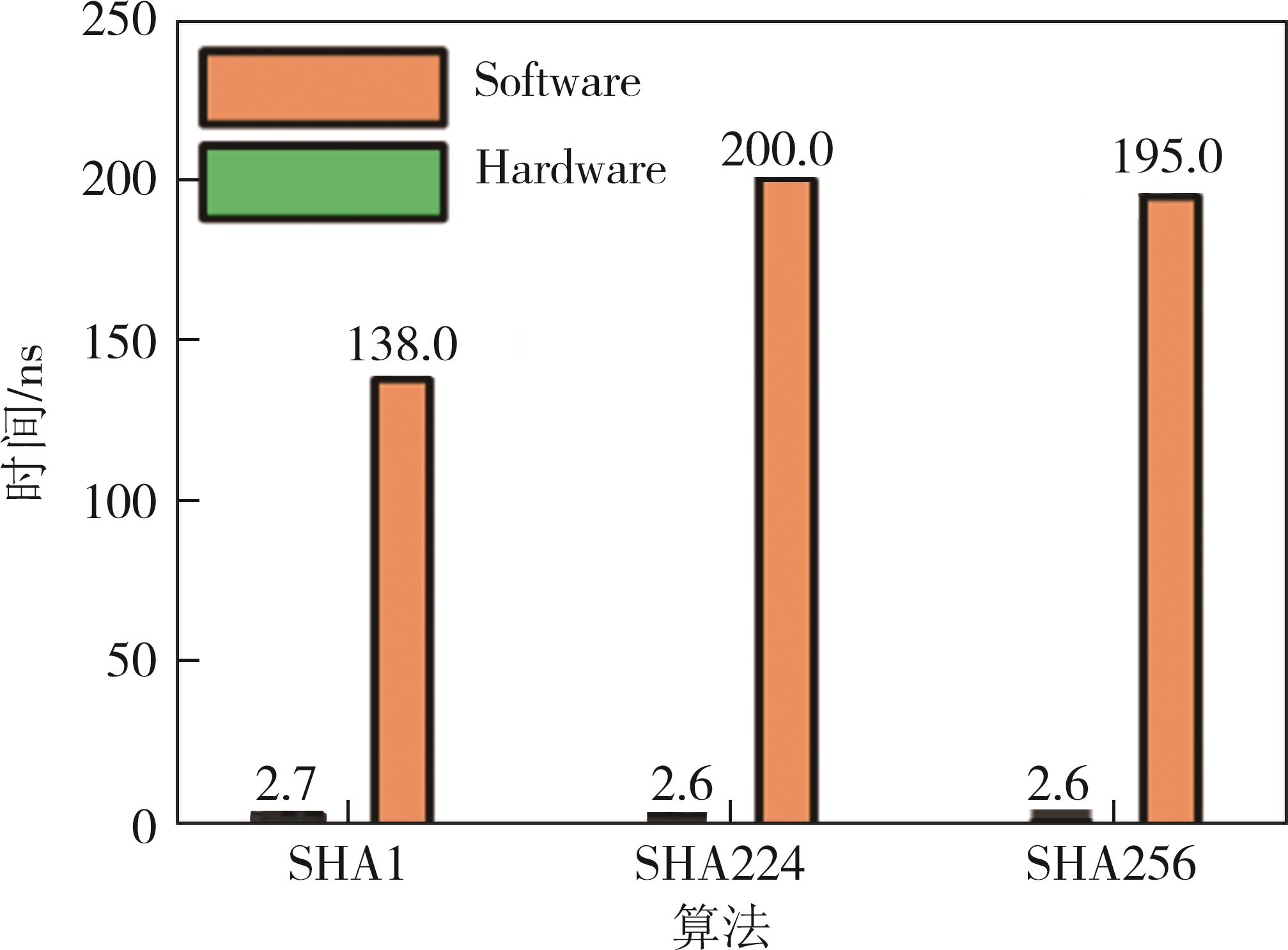

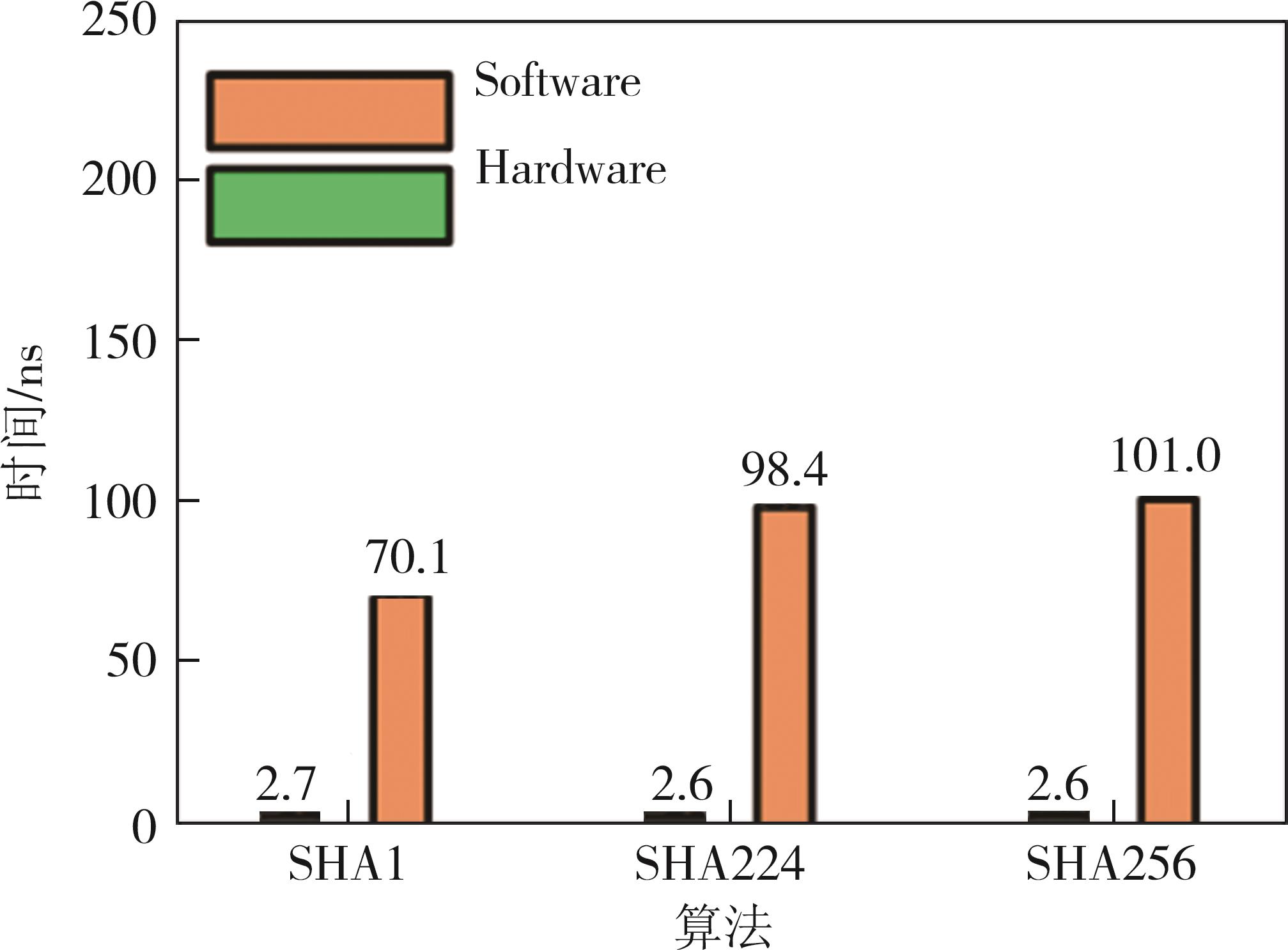

摘要:物联网作为一种新型通信网络的发展与应用,承载着大量敏感信息的安全传输与存储.由于物联网设备资源有限,通信开销大、传输速率慢且需存储敏感信息的安全原语(如公钥算法、数字签名等)不适用于轻量级设备的认证.本文利用物理不可克隆函数(PUF)所具备防篡改防克隆的特性来生成共享密钥,结合MASK算法、Hash函数等安全原语,为物联网设备提出一种轻量级匿名密钥共享认证协议.通过Ban逻辑和形式化工具ProVerif进行安全分析验证,证明该协议能够防御中间人攻击、去同步攻击、假冒攻击、建模攻击等.通过对比其他协议,该协议具备计算成本低、通信开销和存储容量小以及安全性能高的特点,适合于资源受限设备的安全通信传输.

-

优先出版日期:2022-05-17 DOI: 10.16339/j.cnki.hdxbzkb.2022354

摘要:声呐图像具有受噪声污染严重的特点,导致水下多目标分割存在精度低的问题。为此,提出一种自调整谱聚类结合熵权法进行多特征赋权的水下多目标分割技术。该技术首先通过自调整谱聚类对声呐图像的像素点进行聚类处理,使图像划分为多个独立的区域,然后根据多特征的互补性和冗余性统计每个区域的信息熵、亮度、对比度、狭长度等特征,利用熵权法对多特征进行赋权并筛选出最优的一个目标区域,再将该最优目标区域和所有区域进行多特征的相似度匹配,最后根据相似度的匹配结果使用自适应阈值迭代法自动分割出所有的目标区域。实验结果表明没有对噪声干扰区域误分割,分割出的目标区域精度更高,验证了所提方法的有效性。

-

胡满江 1,2,王兹珑 1,王晓伟 1,2?,刘雨诺 1,曹恺 1,3,边有钢 1,2

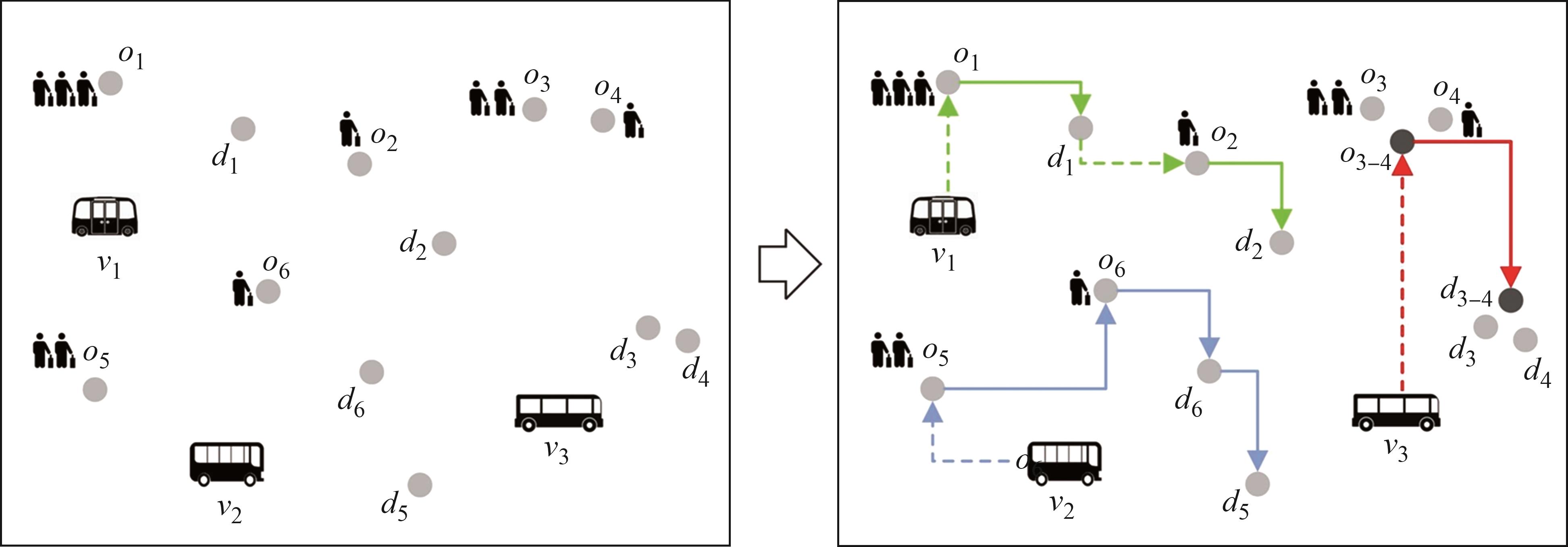

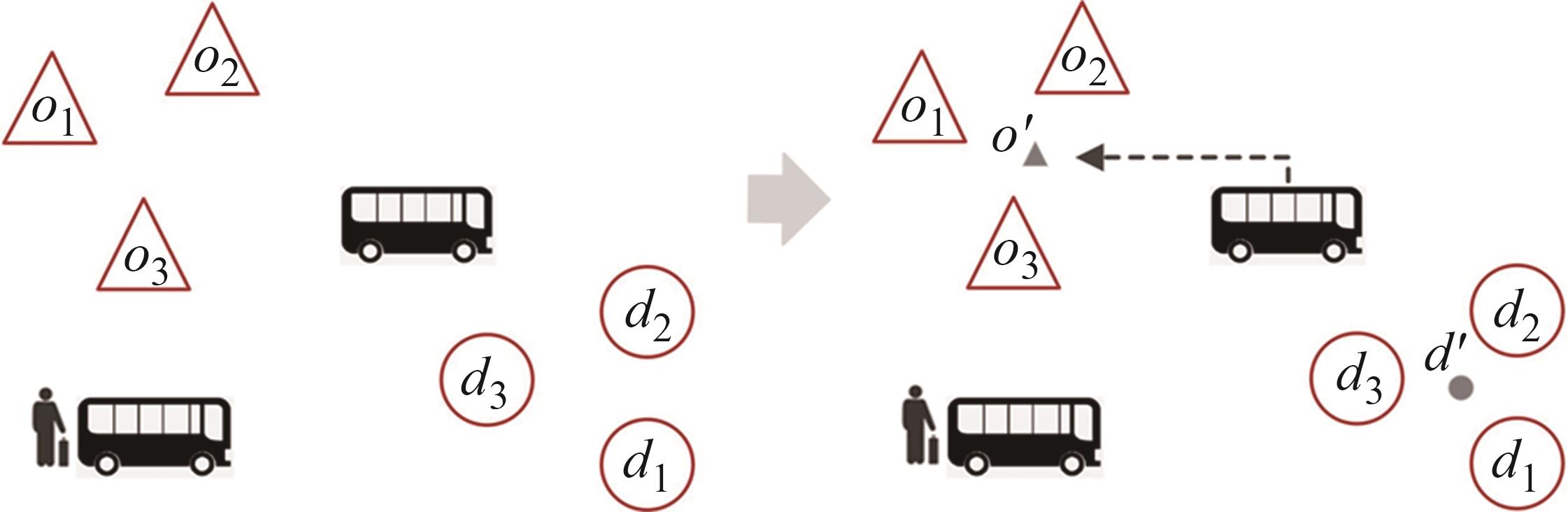

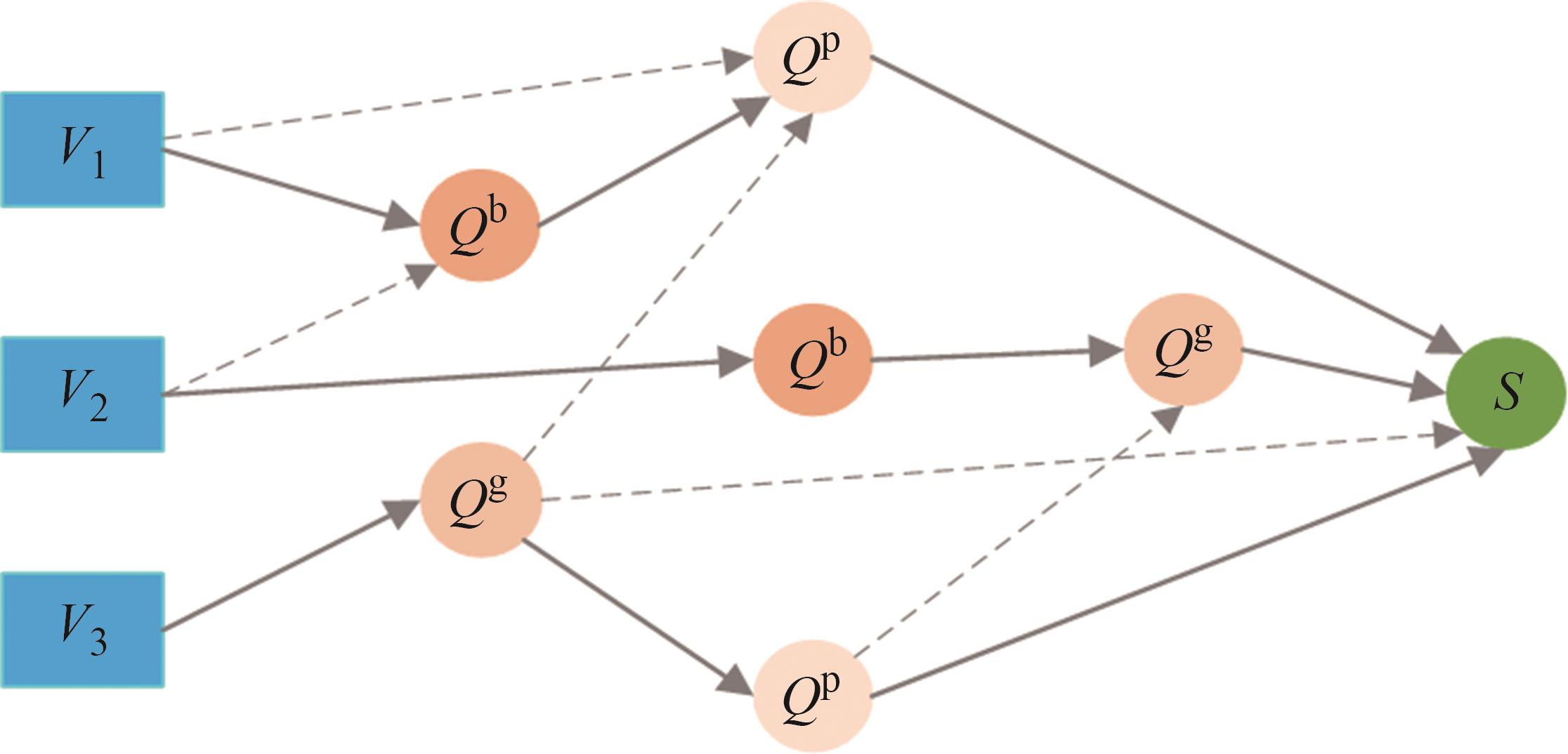

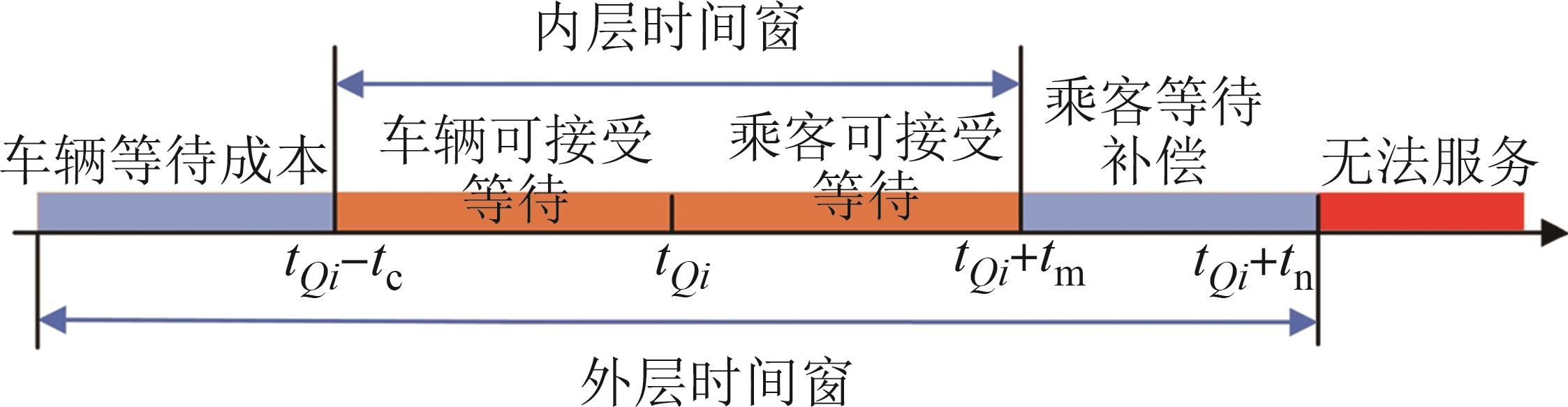

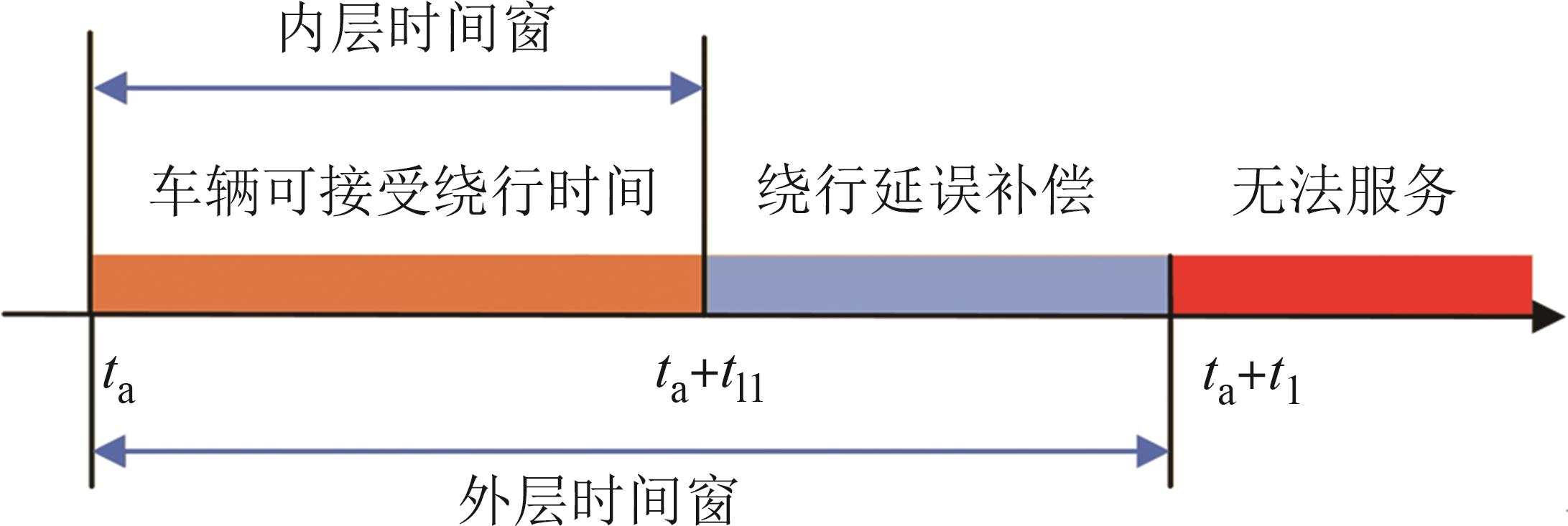

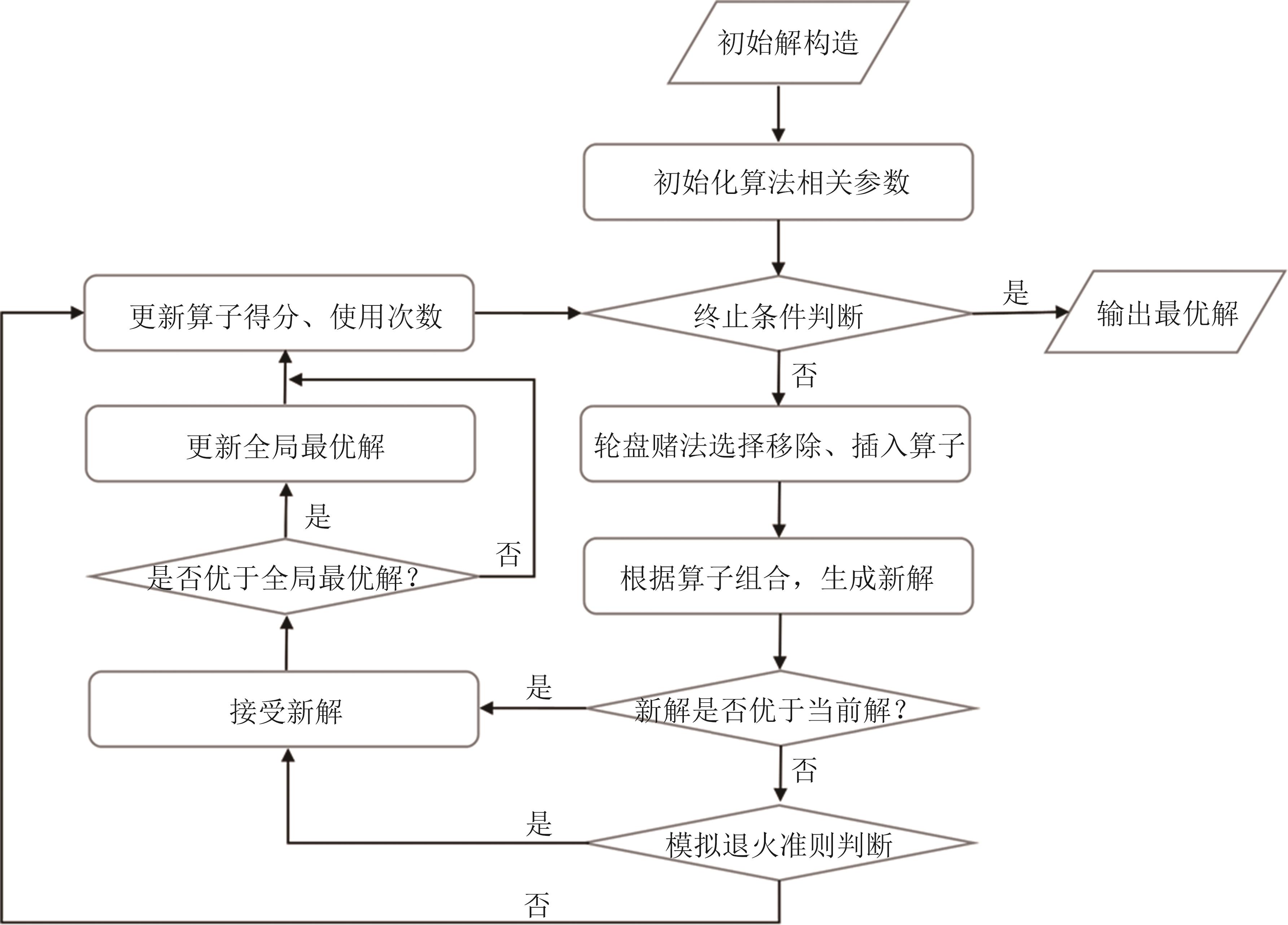

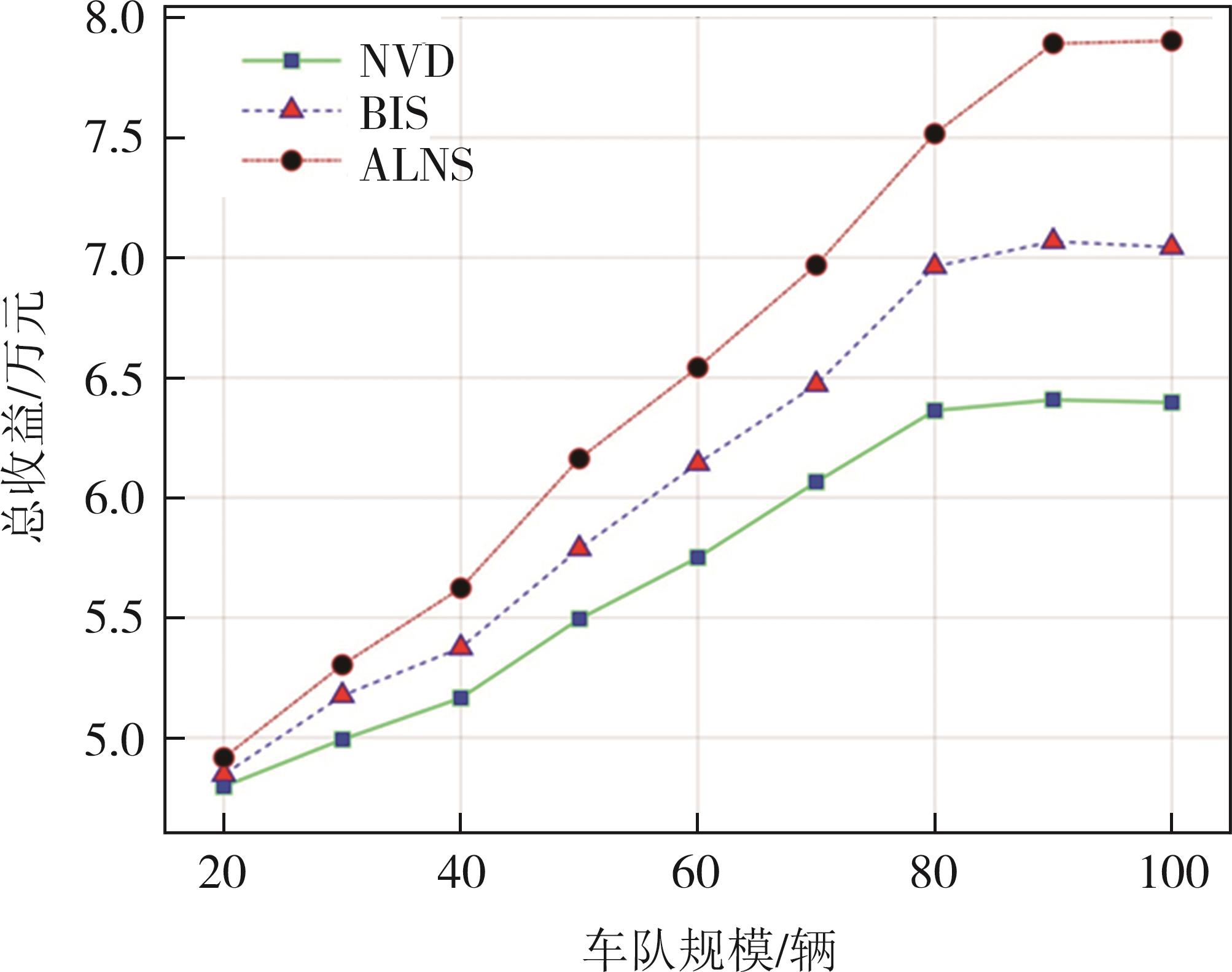

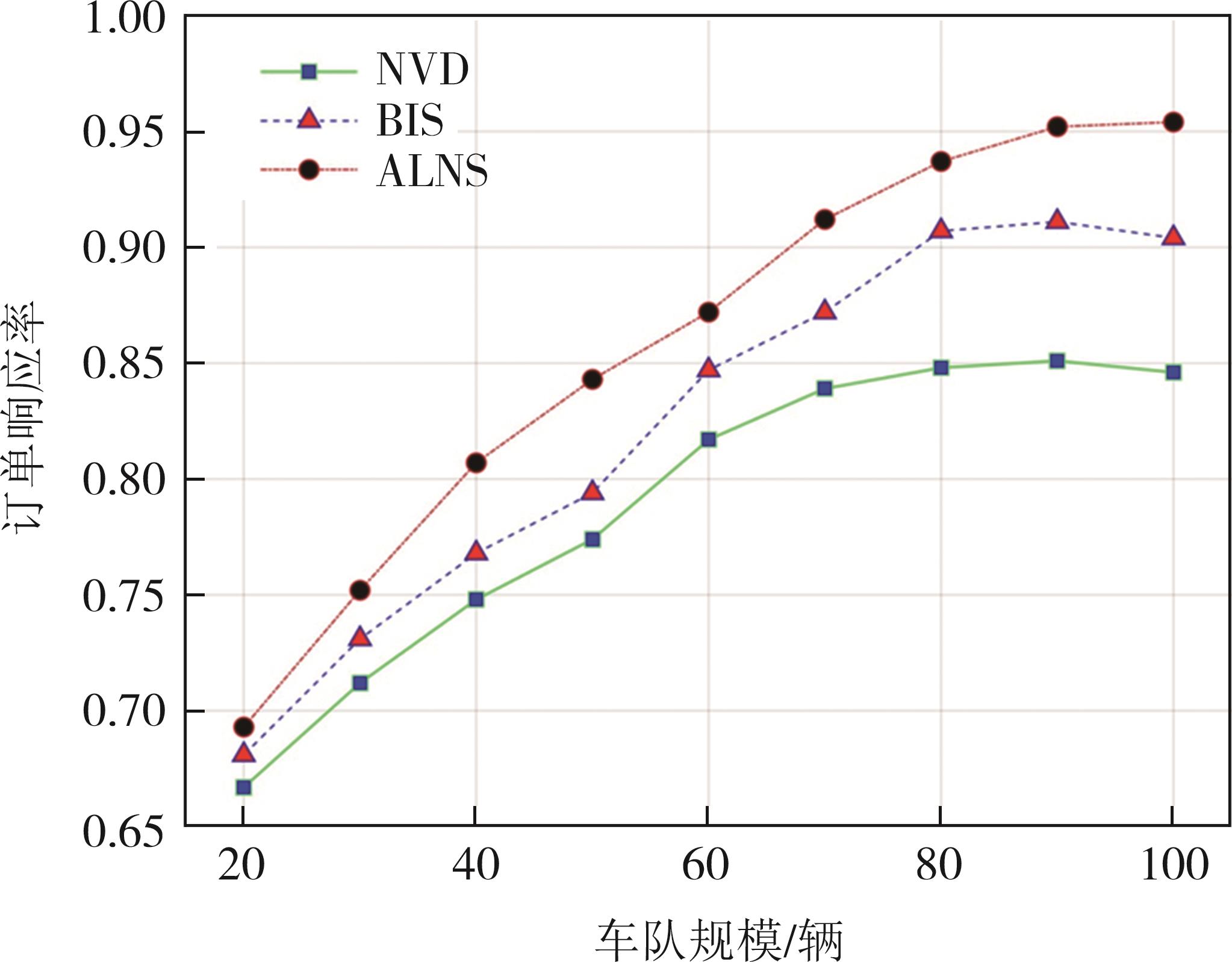

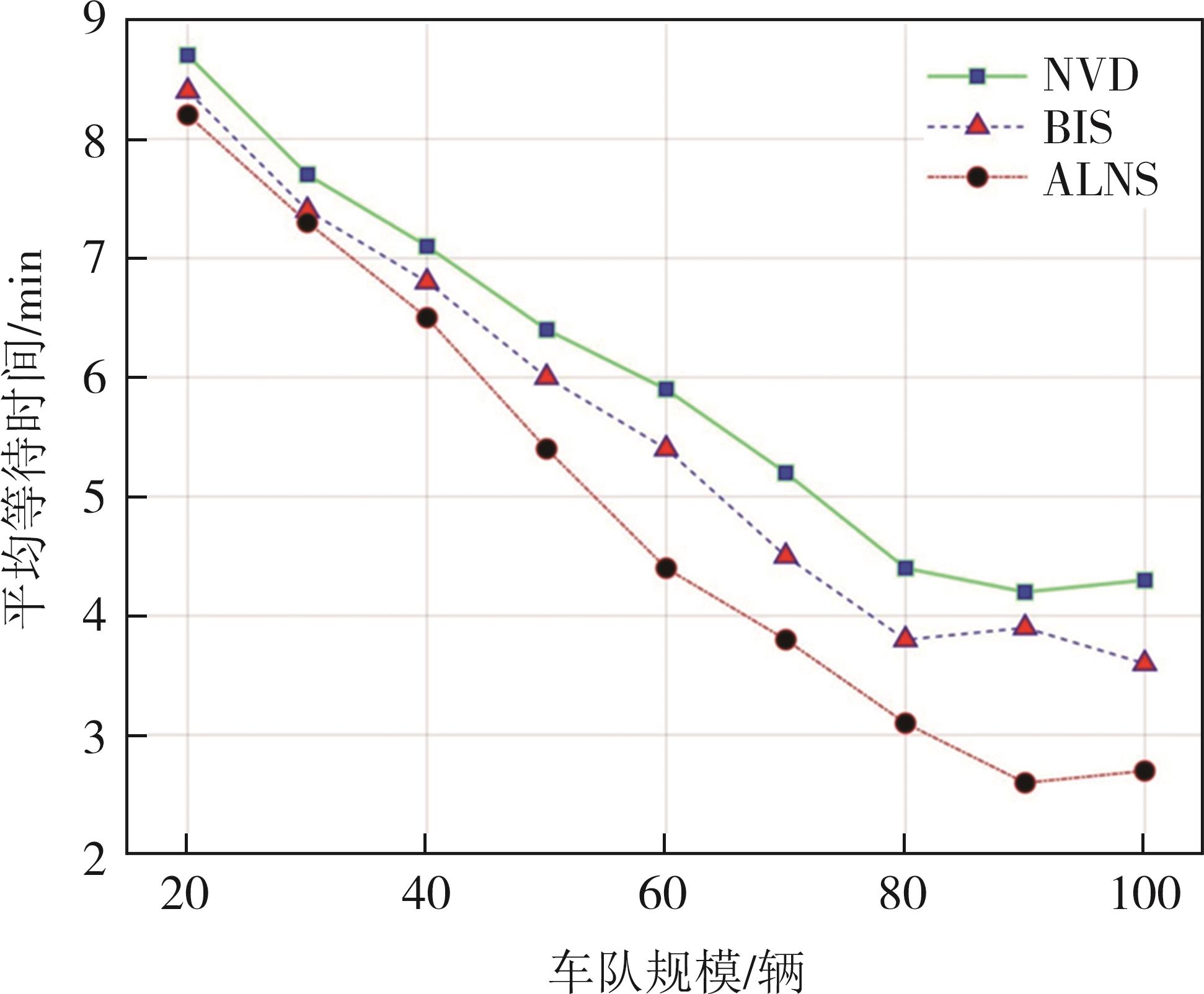

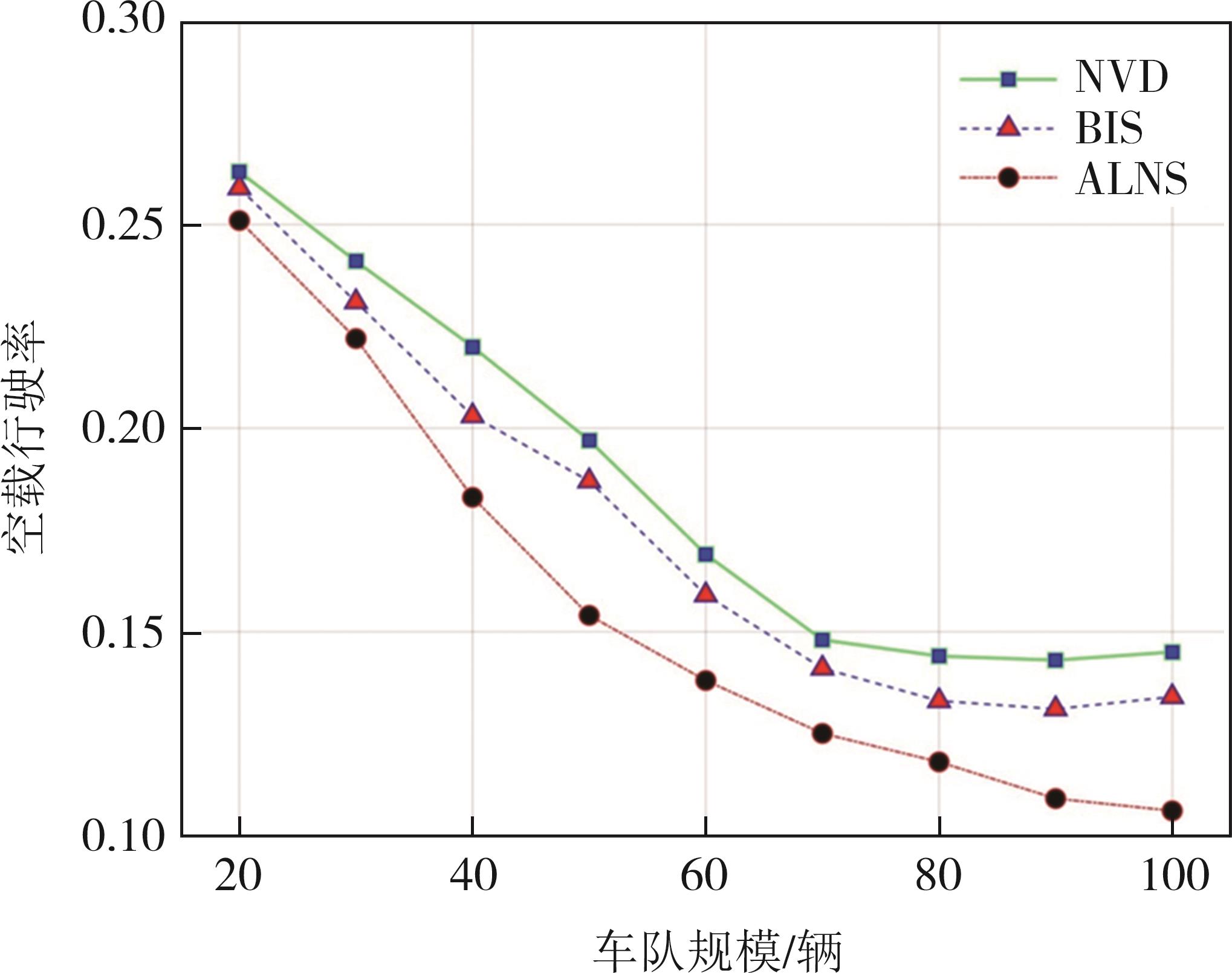

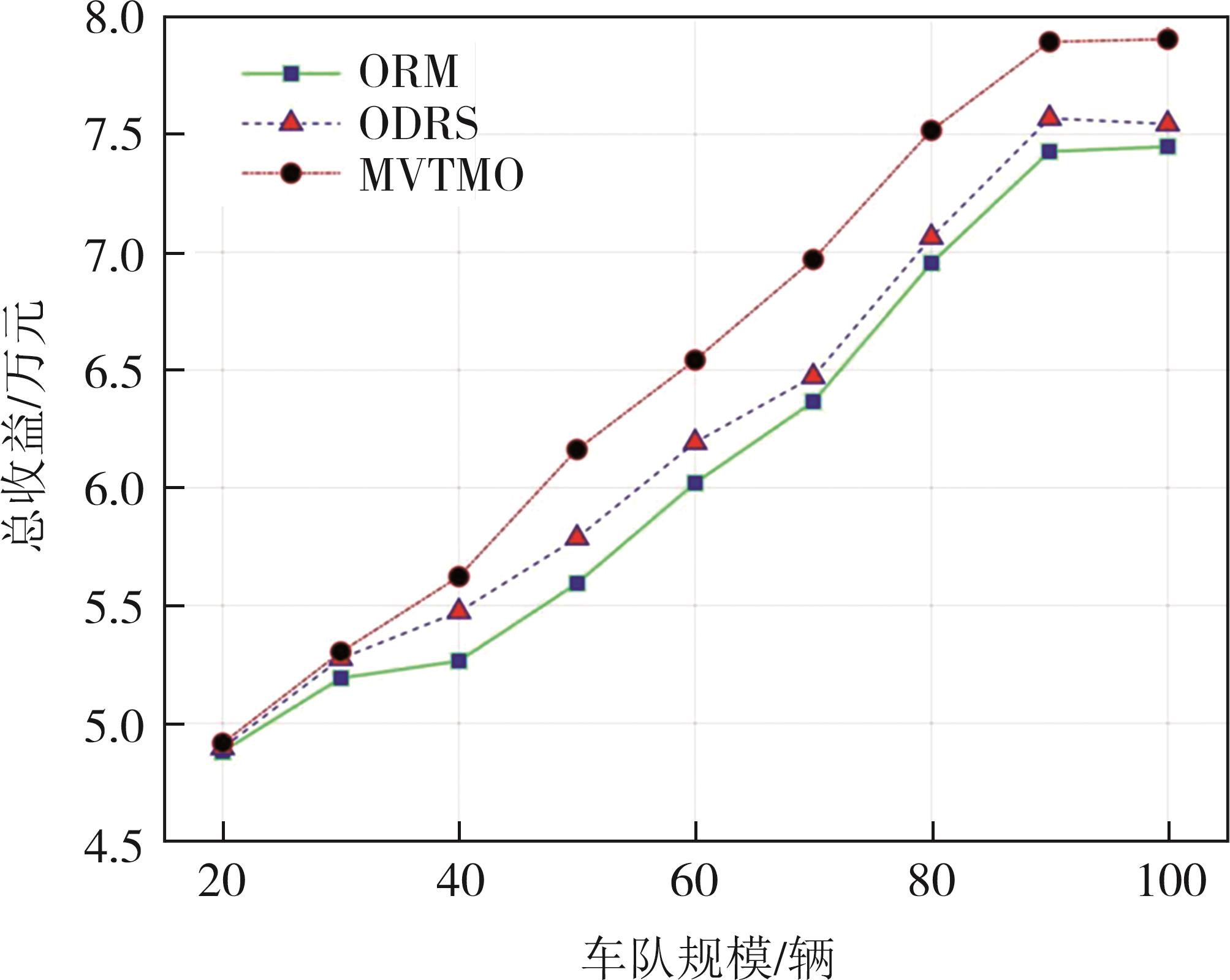

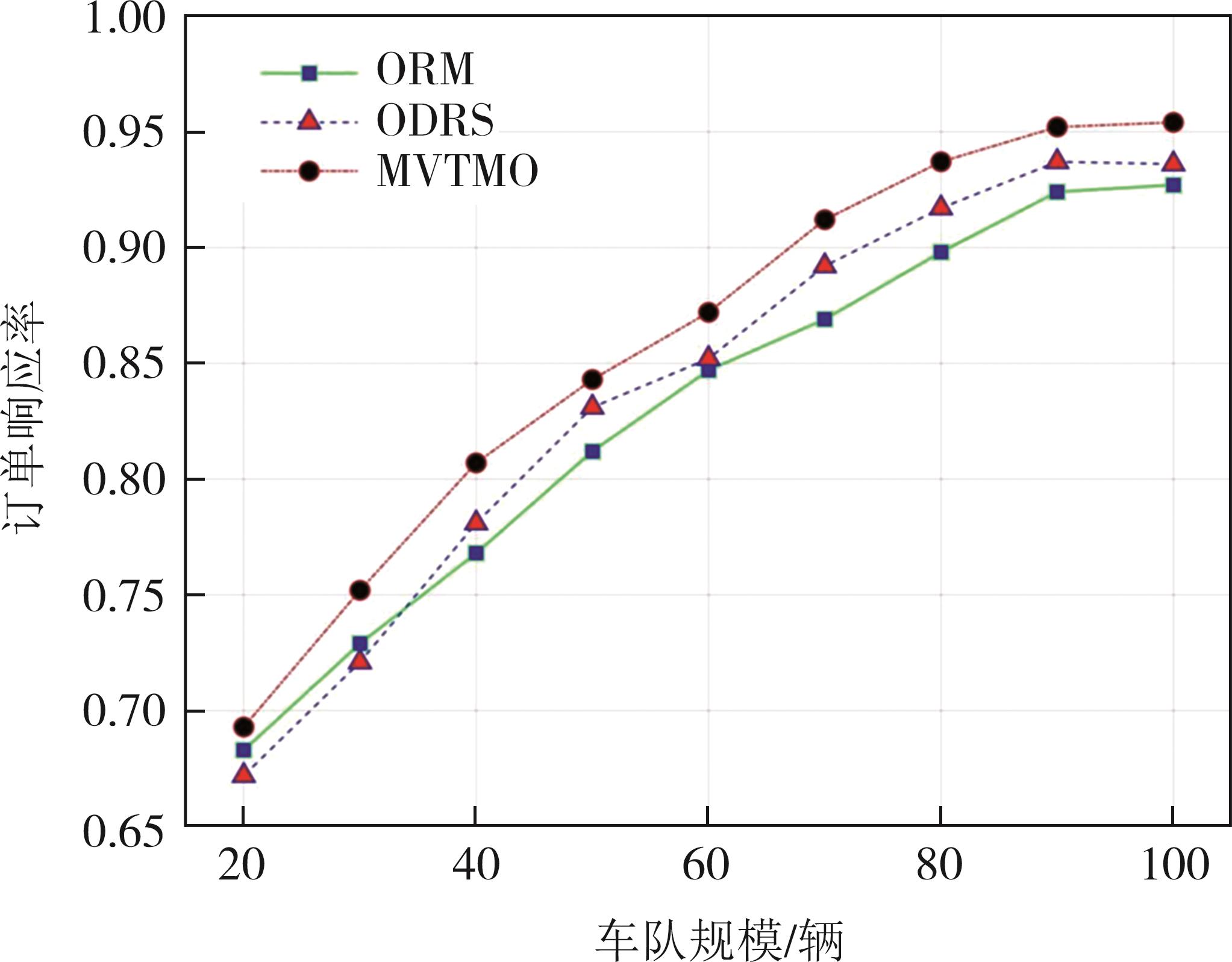

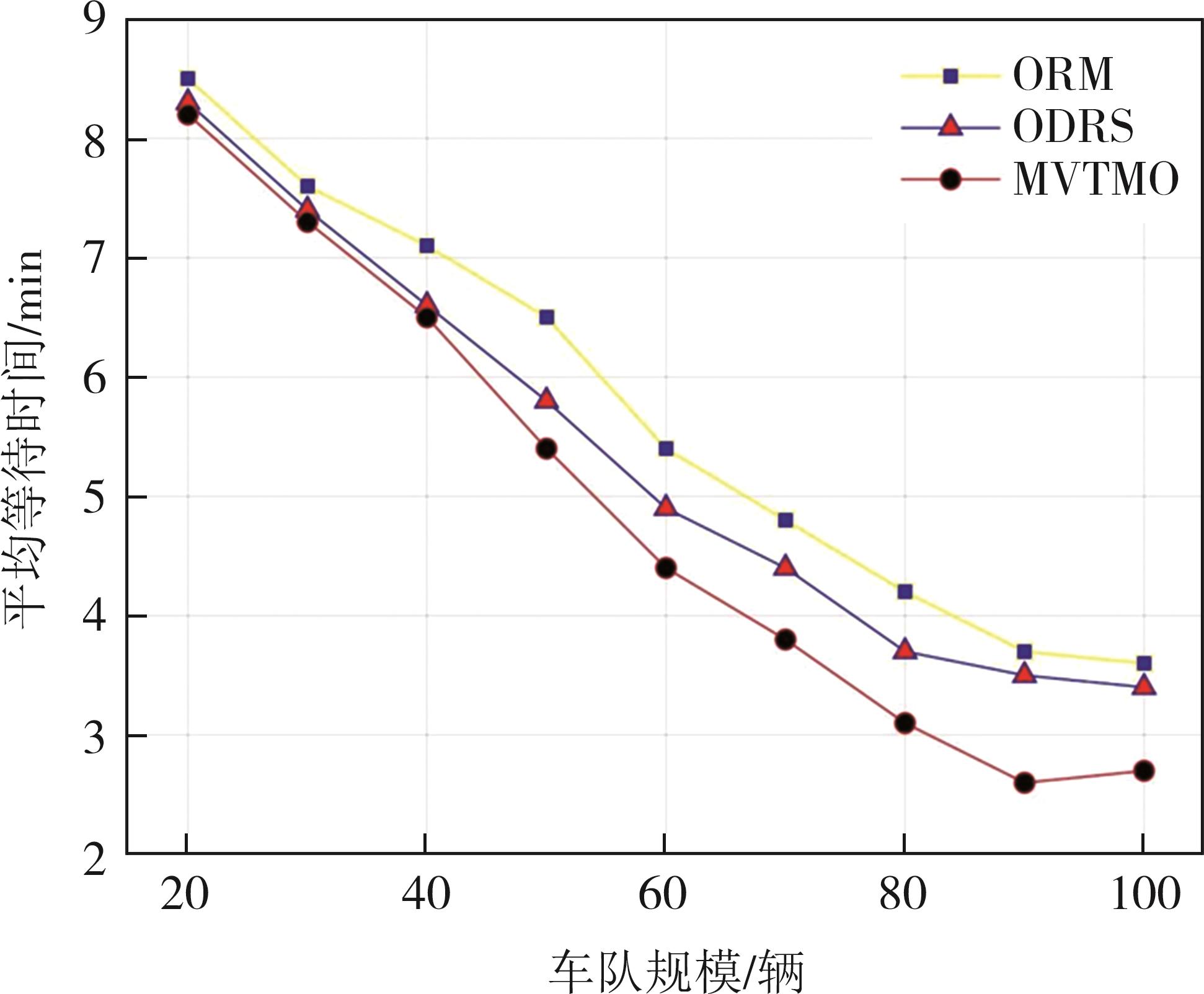

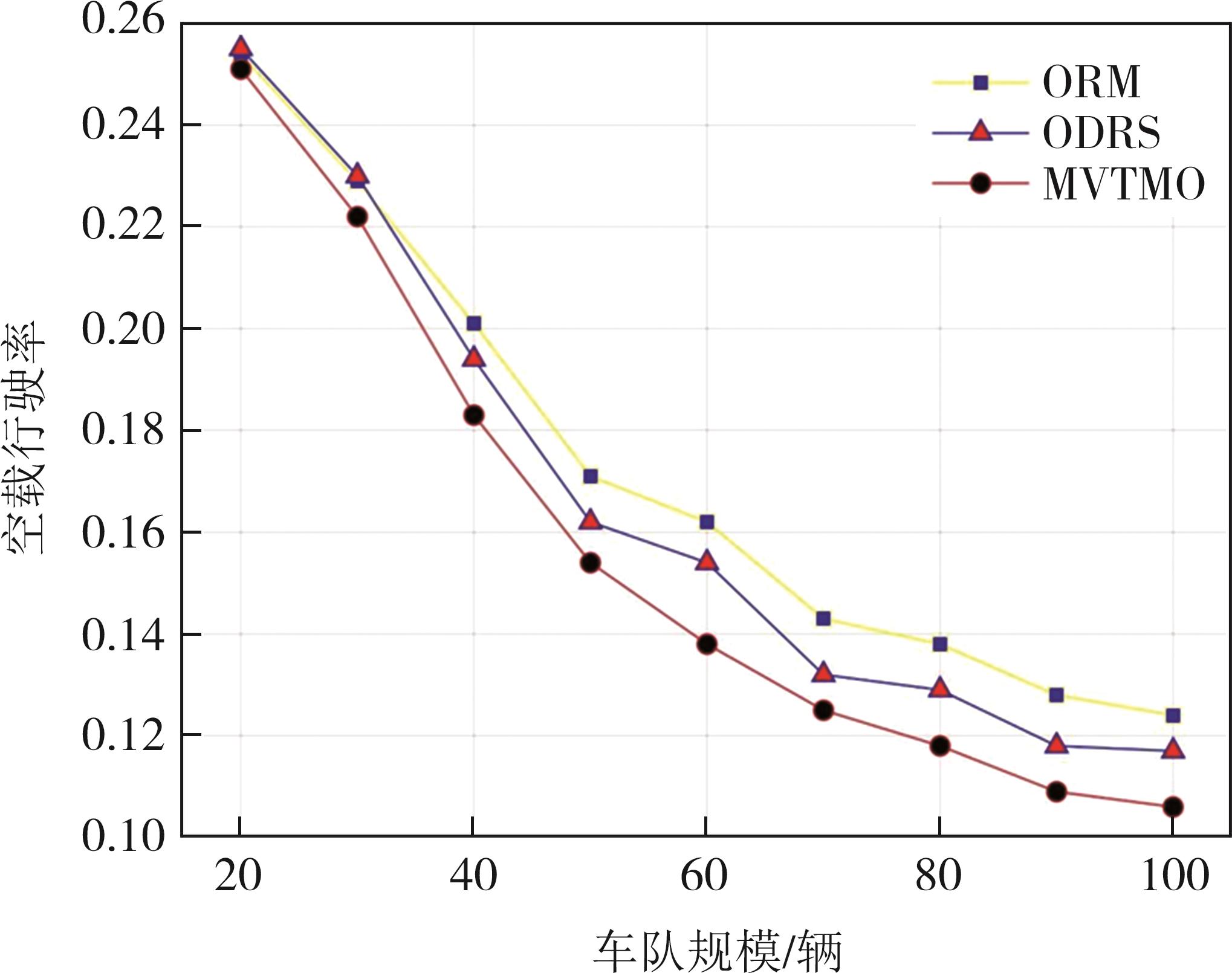

摘要:需求响应公交多采用包车、拼车模式运营, 然而, 面对时变道路信息, 单一运营模式将影响运营效率. 为最大化利用车辆资源, 提出一种在有限公交资源和多种运营模式下的灵活调度与车队配置方法. 首先, 基于包车、拼车模式特点, 结合新型点对点拼车模式和异质车队特性, 统筹考虑包车、拼车、点对点拼车三种运营模式, 通过设计双层时间窗, 以最大化运营效益为目标, 构建多车型混合运营调度模型. 其次, 改进自适应大邻域搜索的启发式算法, 通过优化邻域搜索操作, 提高求解质量. 最后, 基于武汉市真实路网数据和居民出行数据进行仿真试验. 结果表明, 本文提出的多车型混合运营模型对比包车、拼车模型, 在车队规模达到100辆时, 运营收益分别提升9%、7%, 订单响应率提升10%、6%, 乘客平均等待时间下降30%、25%, 综合提升了运营商和乘客的效益.

-

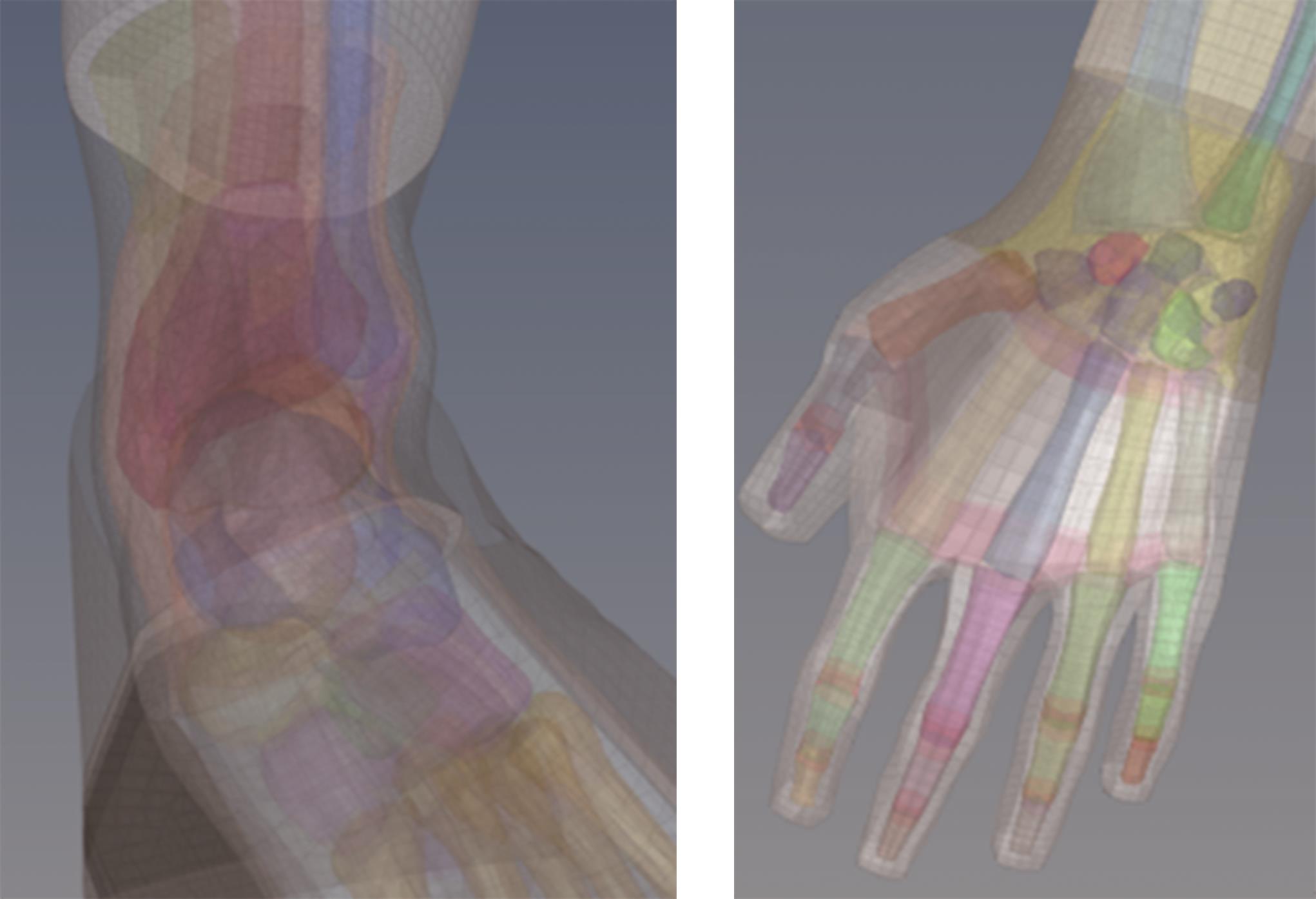

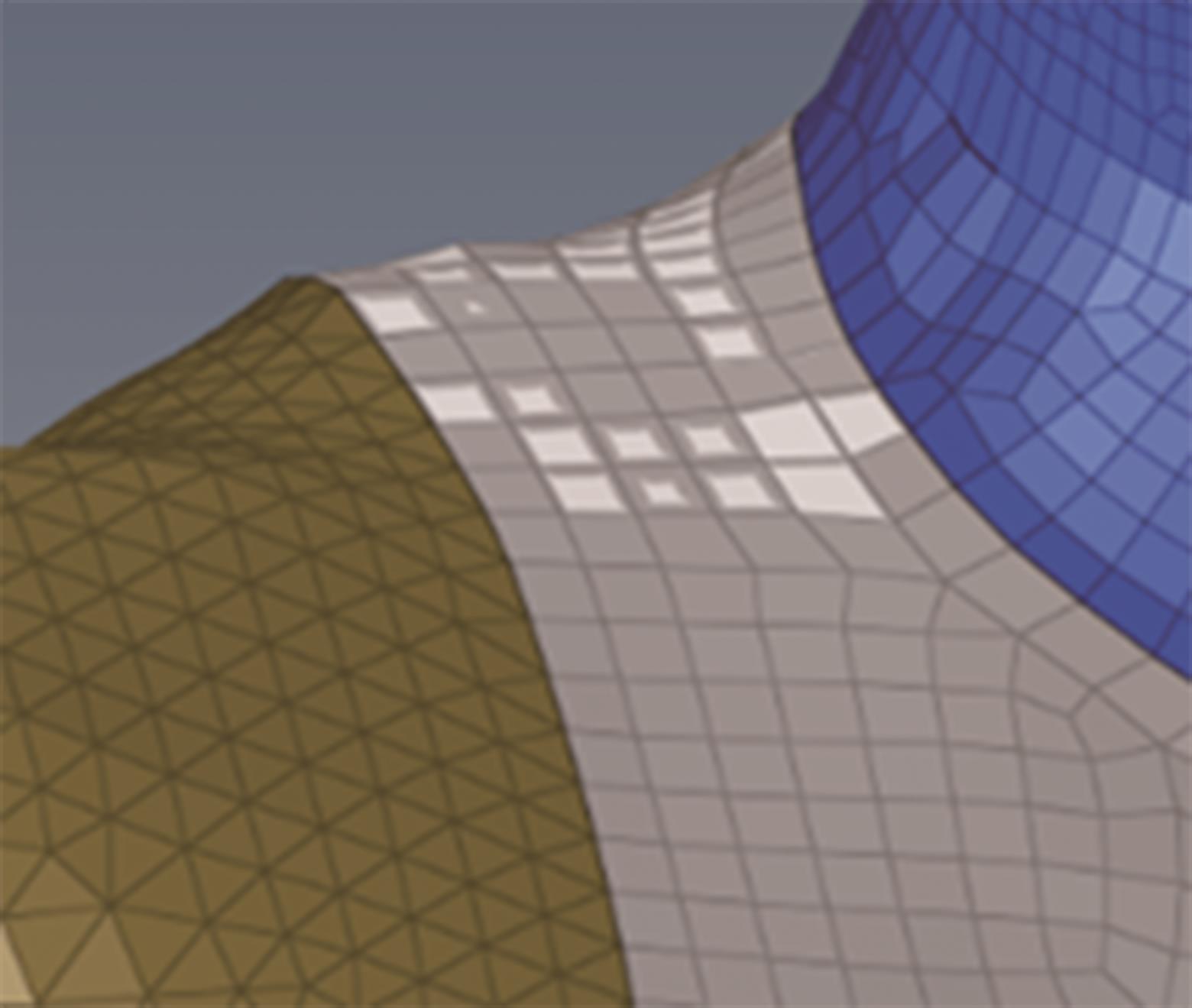

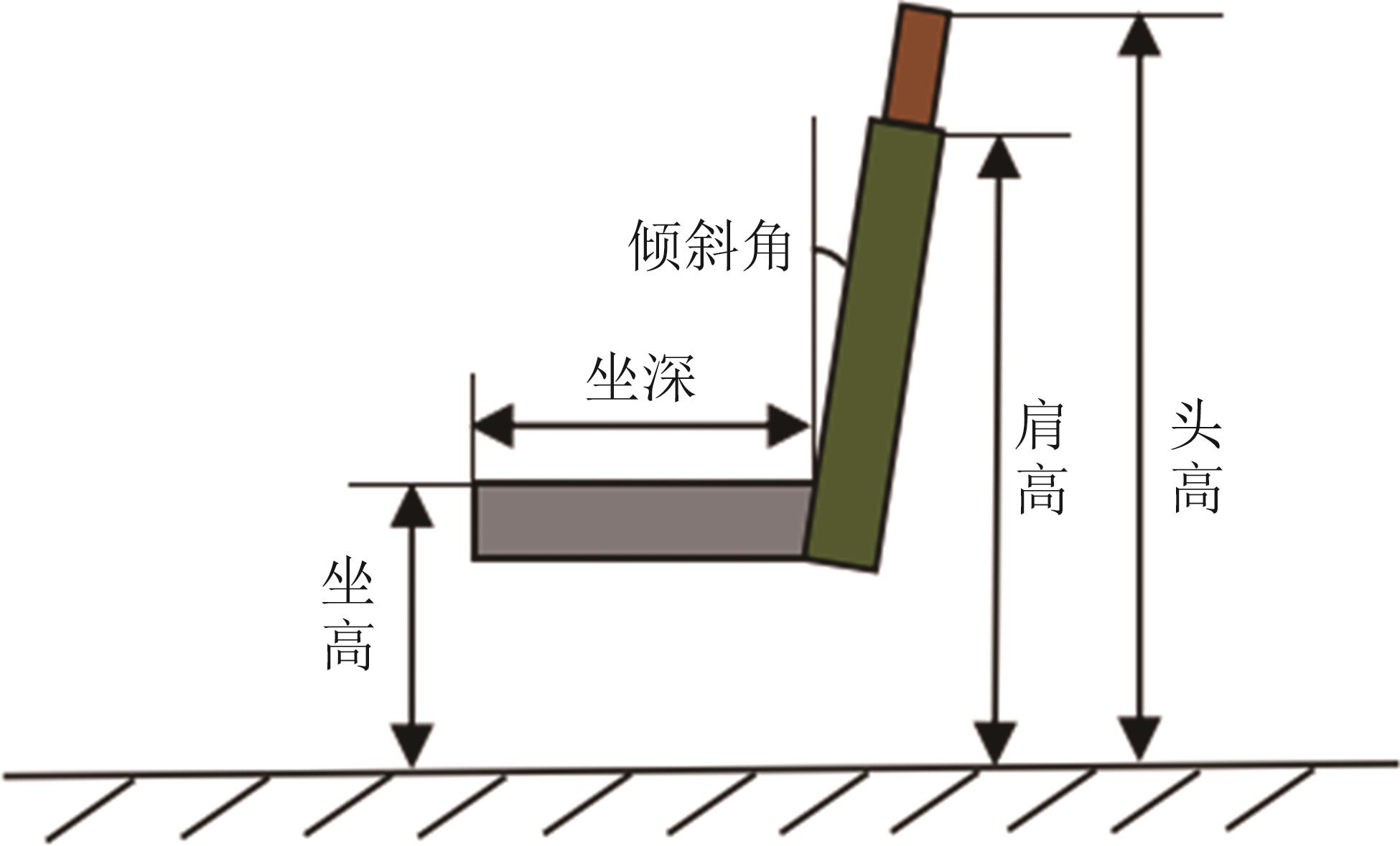

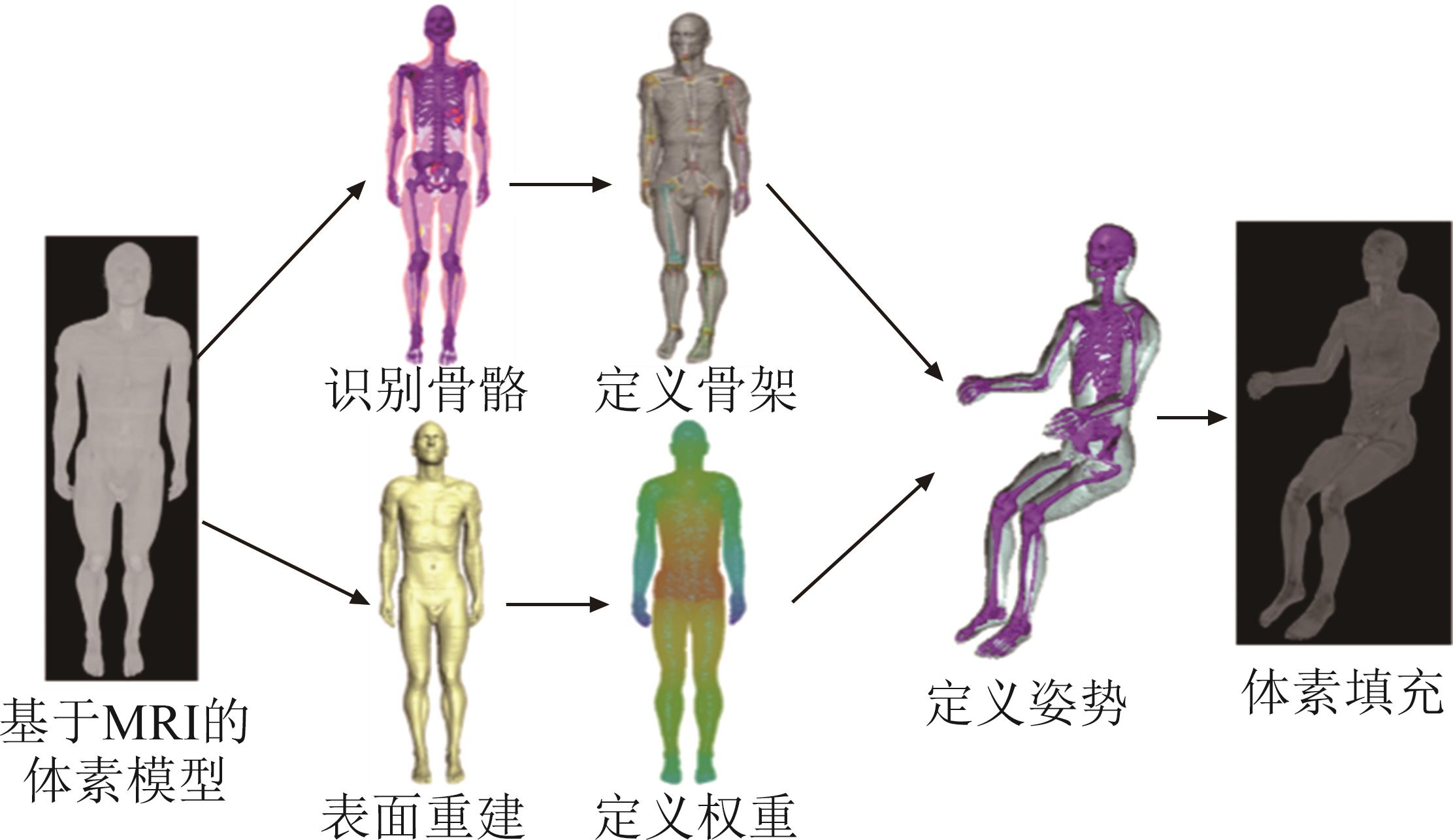

高阳春 1,2,陈兵 1,2?,姜昊宇 3,赵晖 3,黎小娇 1,2,熊曼 4,冯锦博 1,2,雷剑梅 1,2

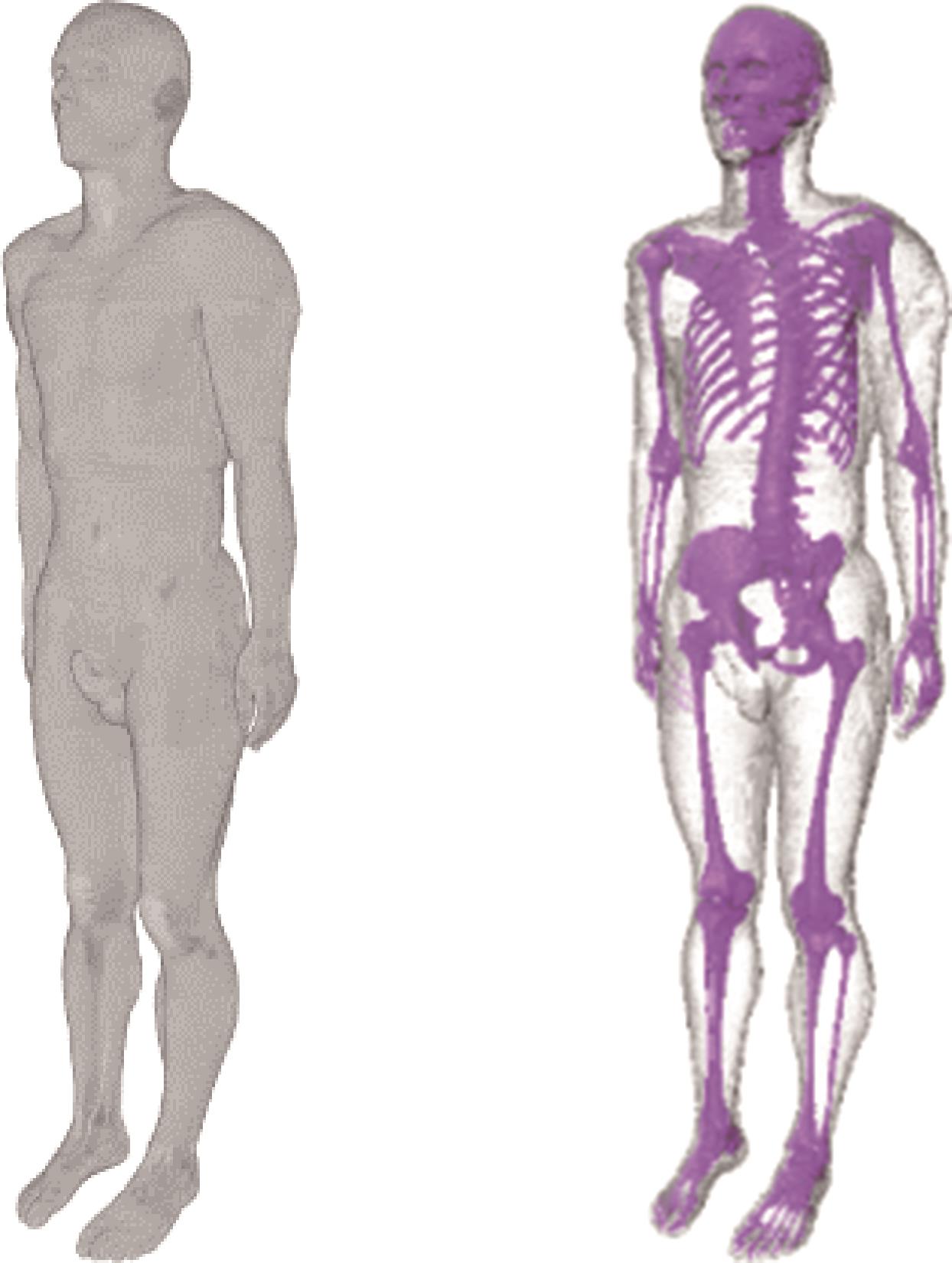

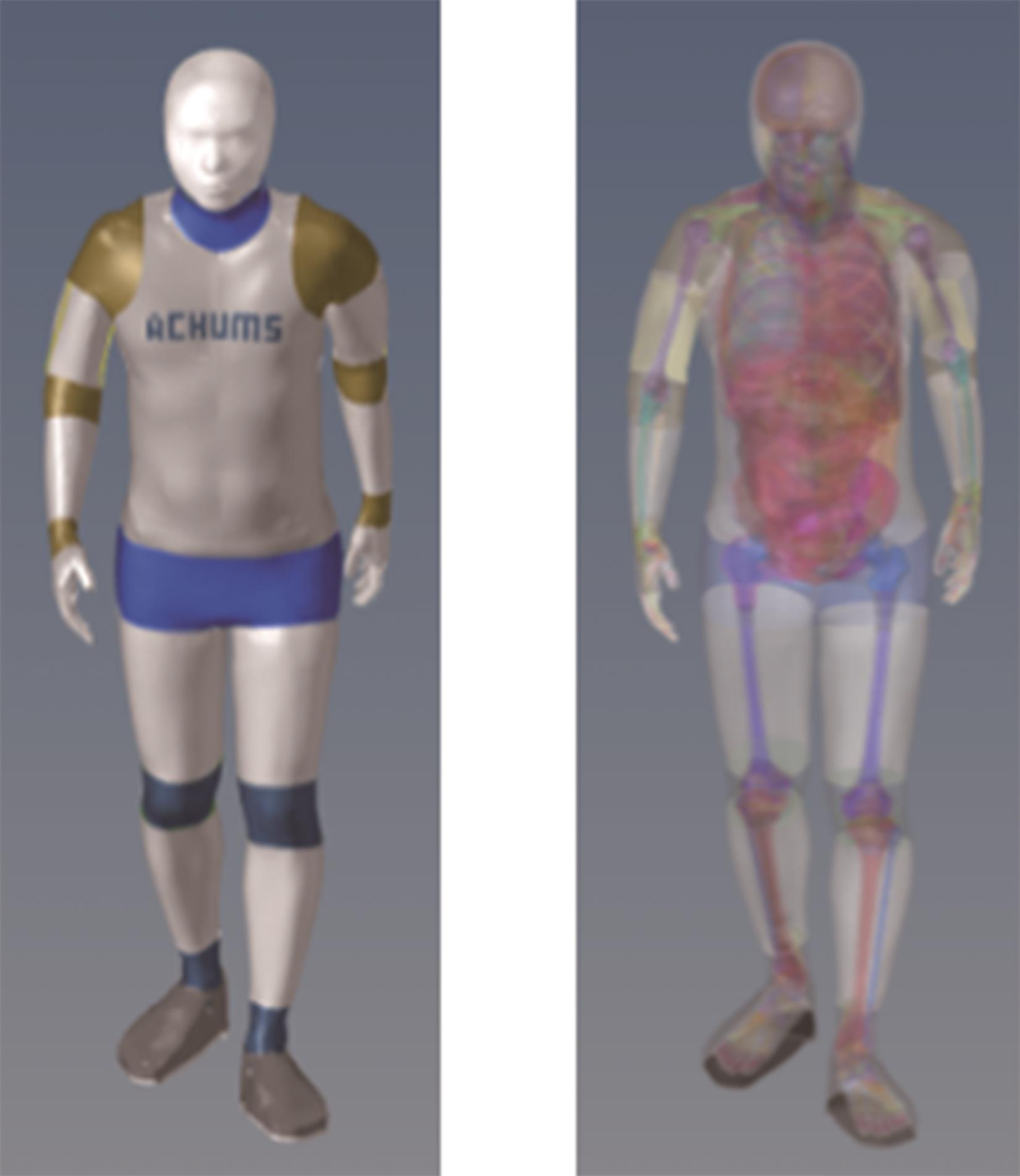

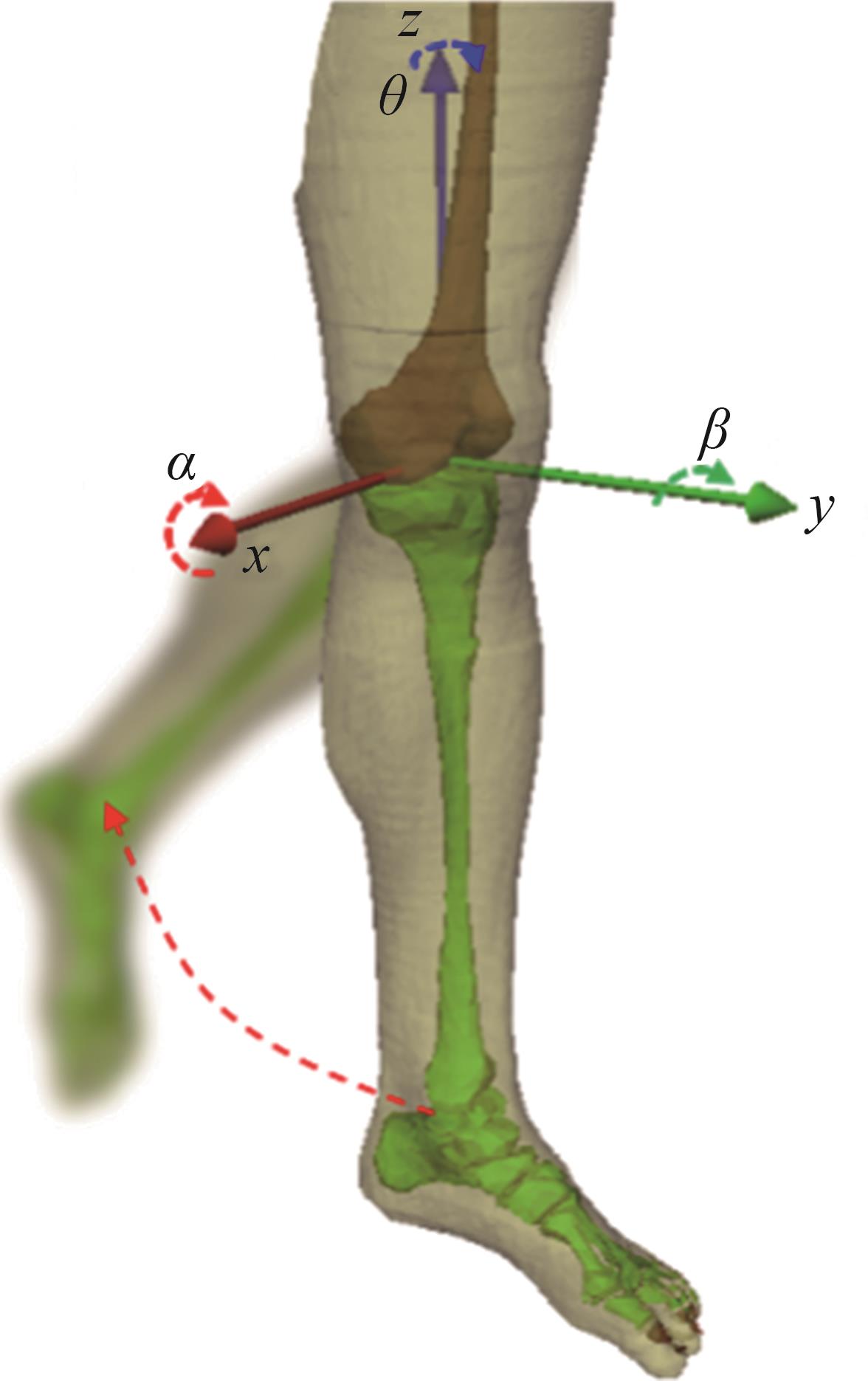

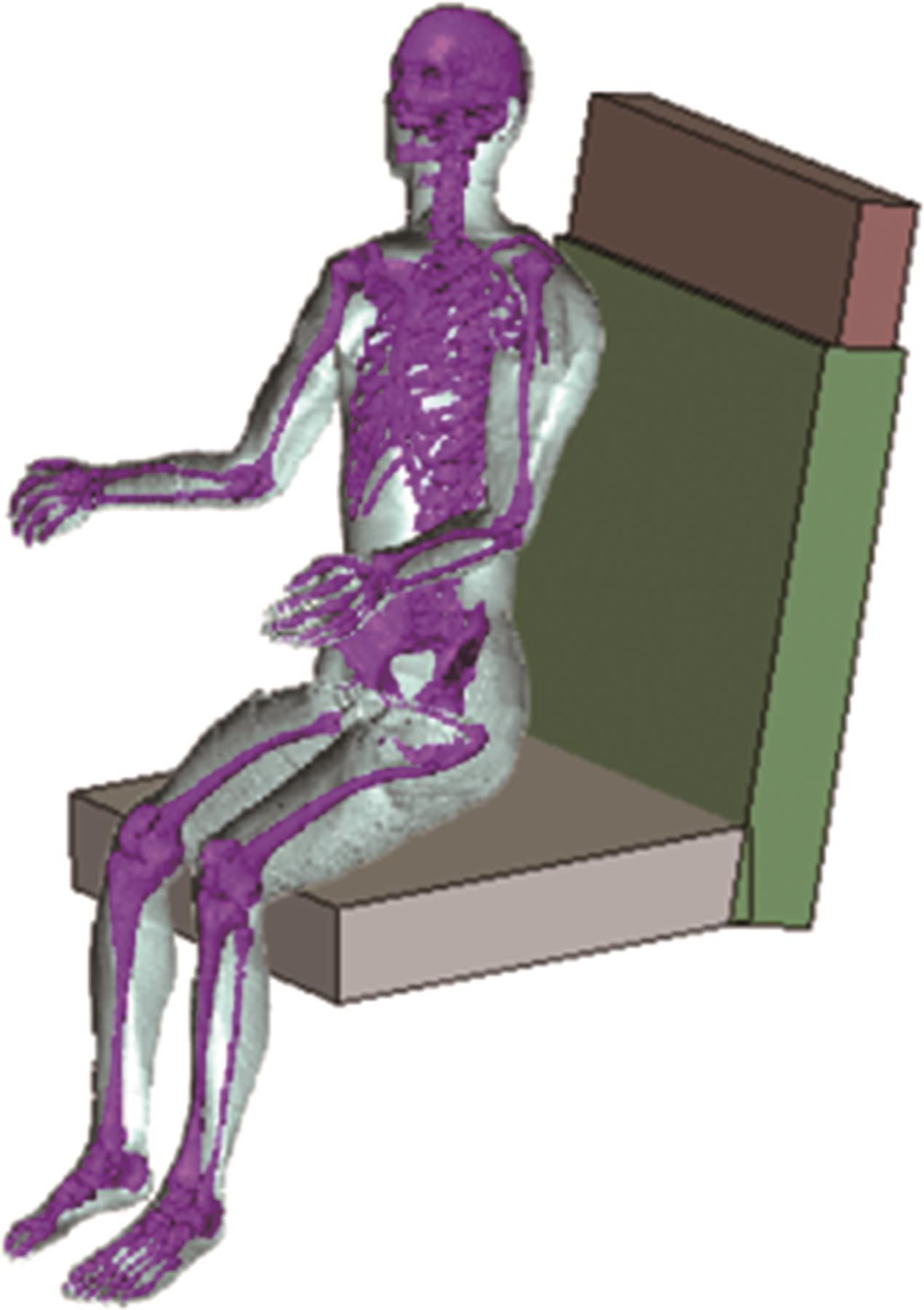

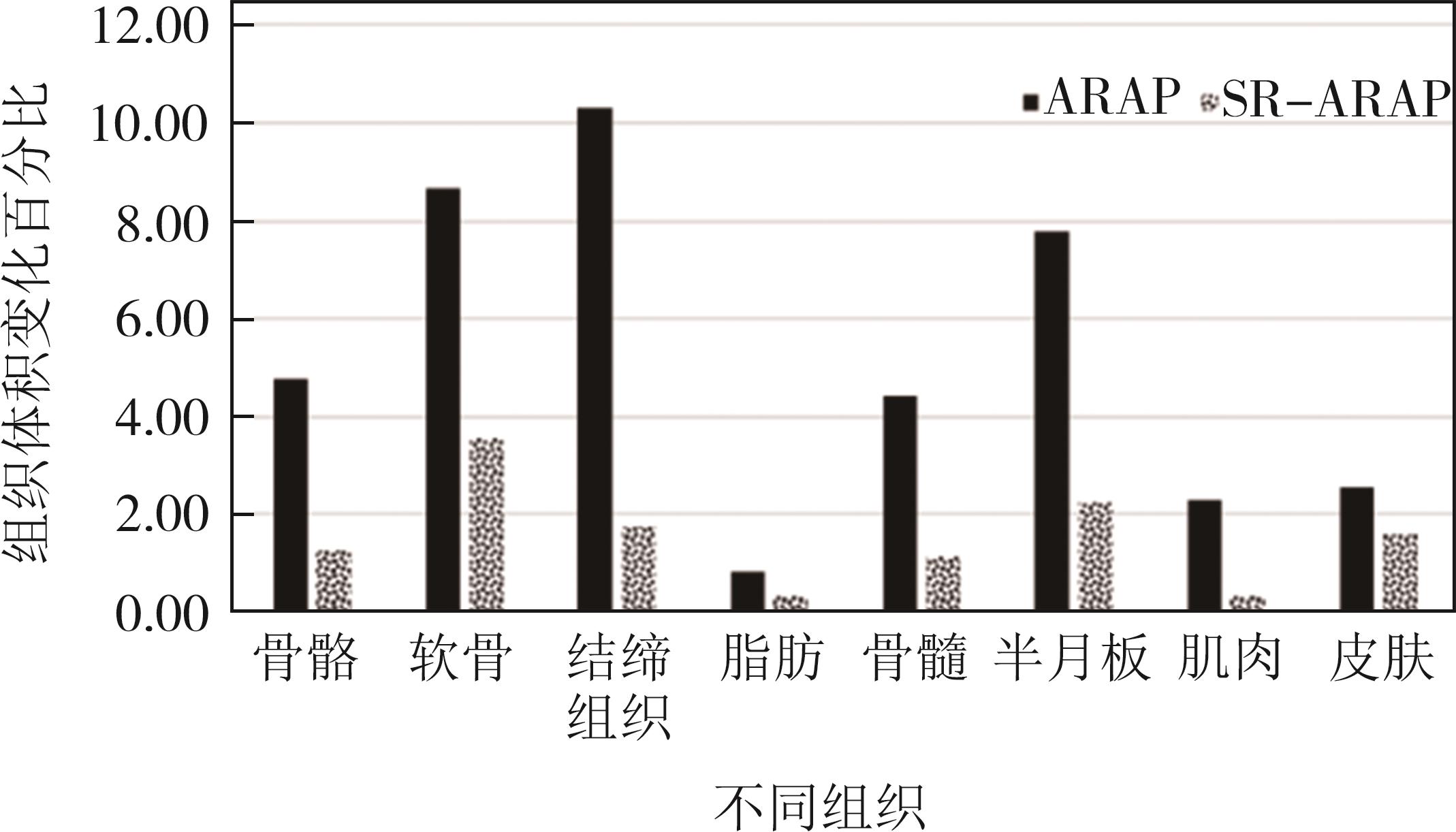

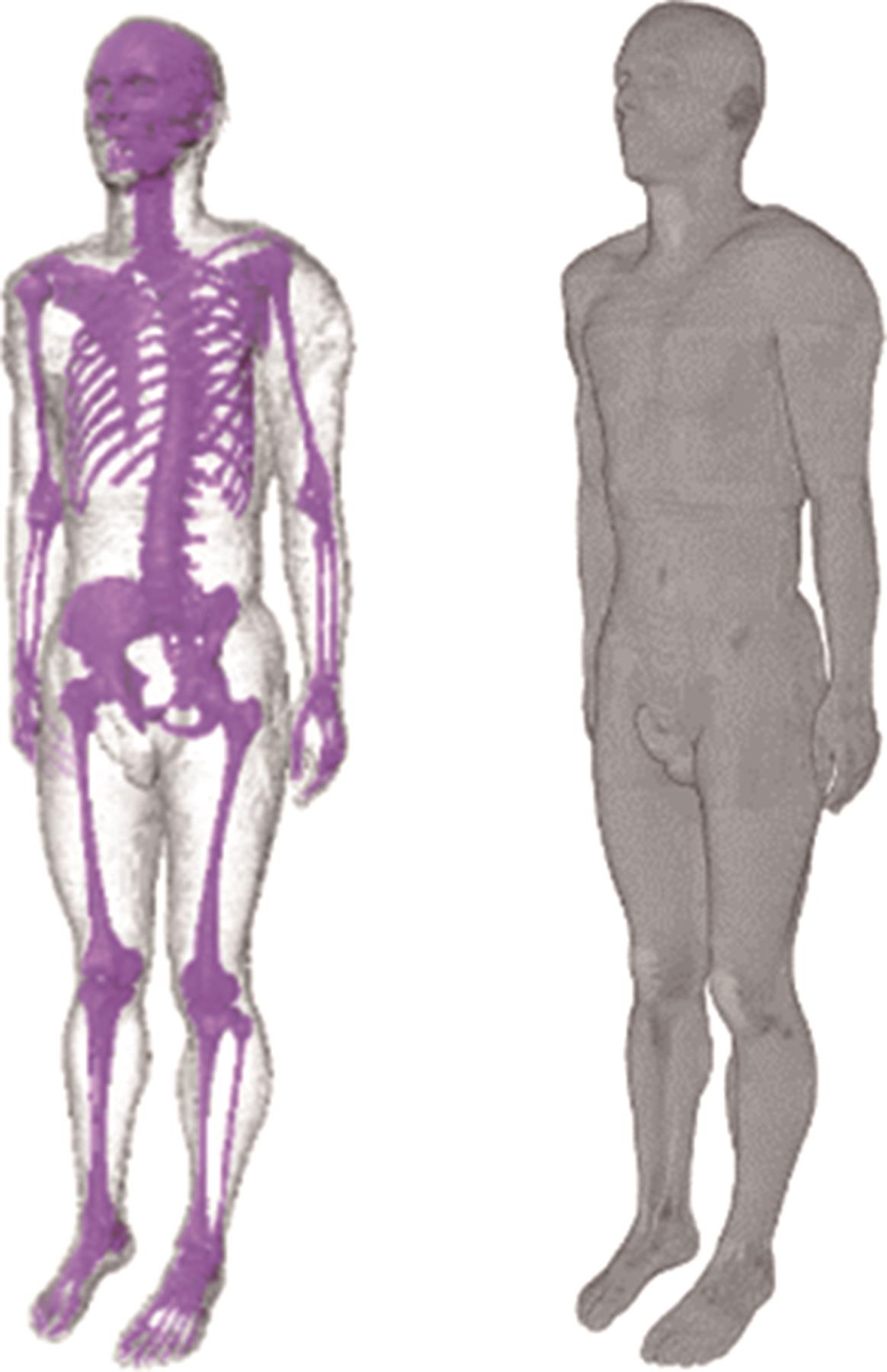

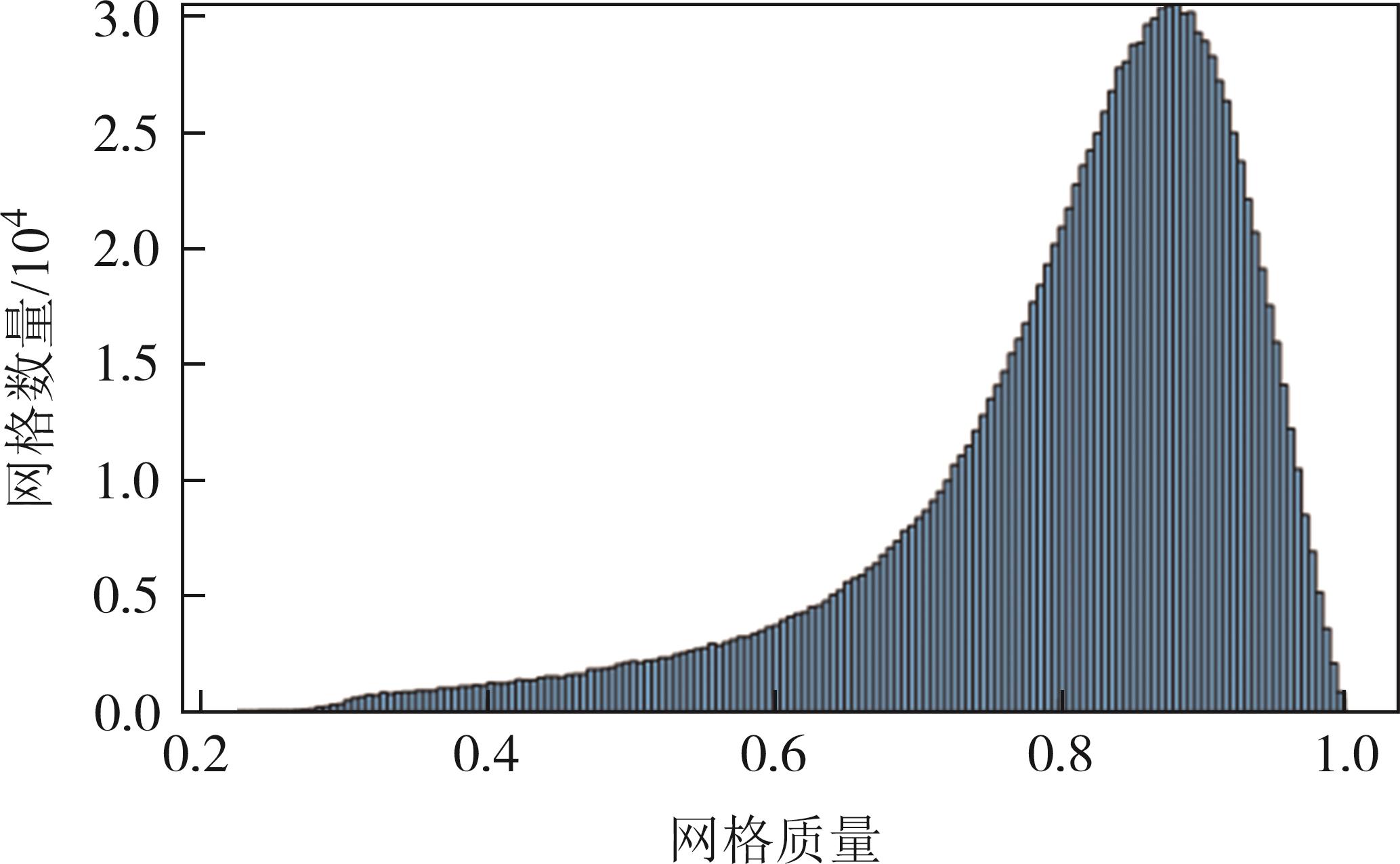

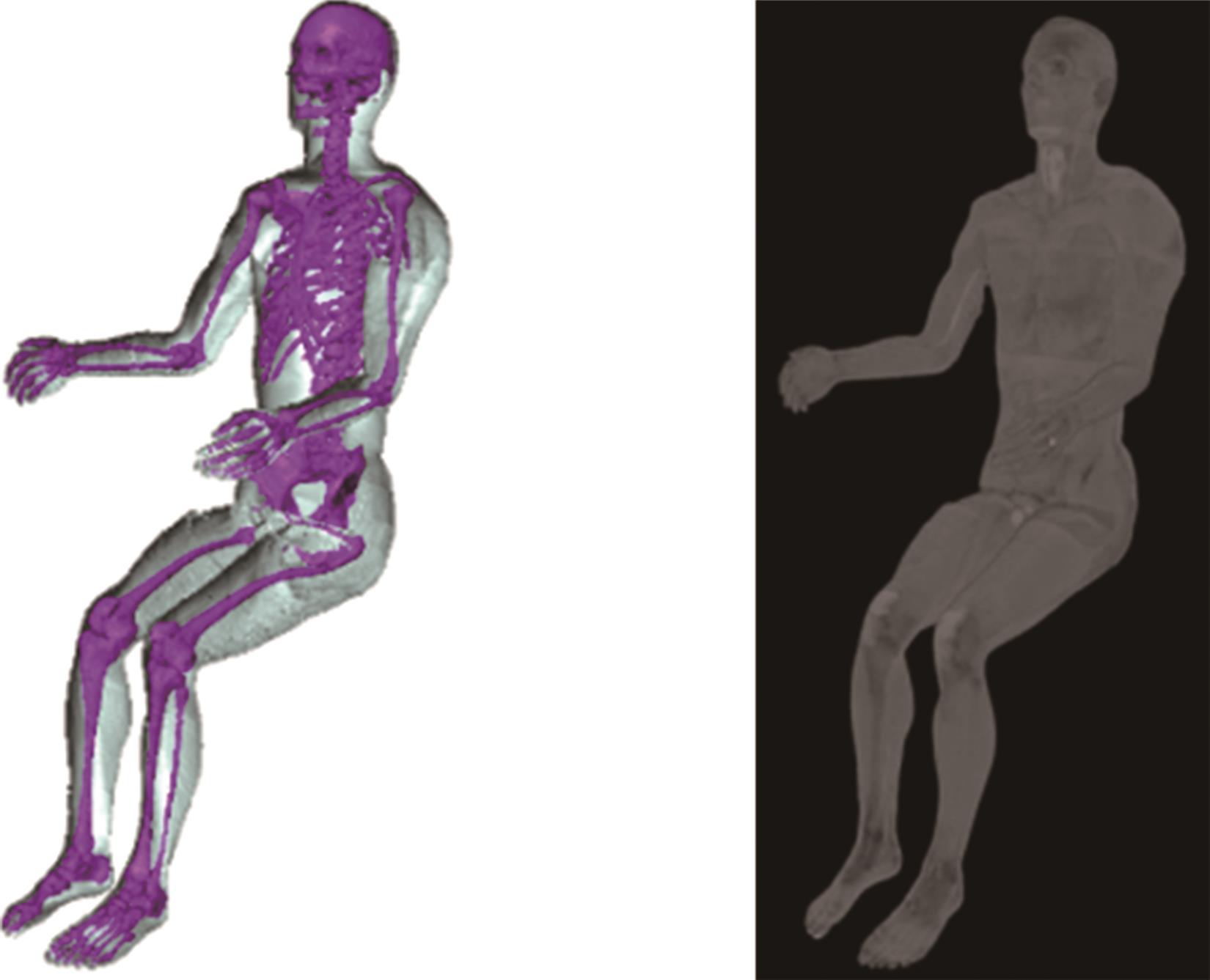

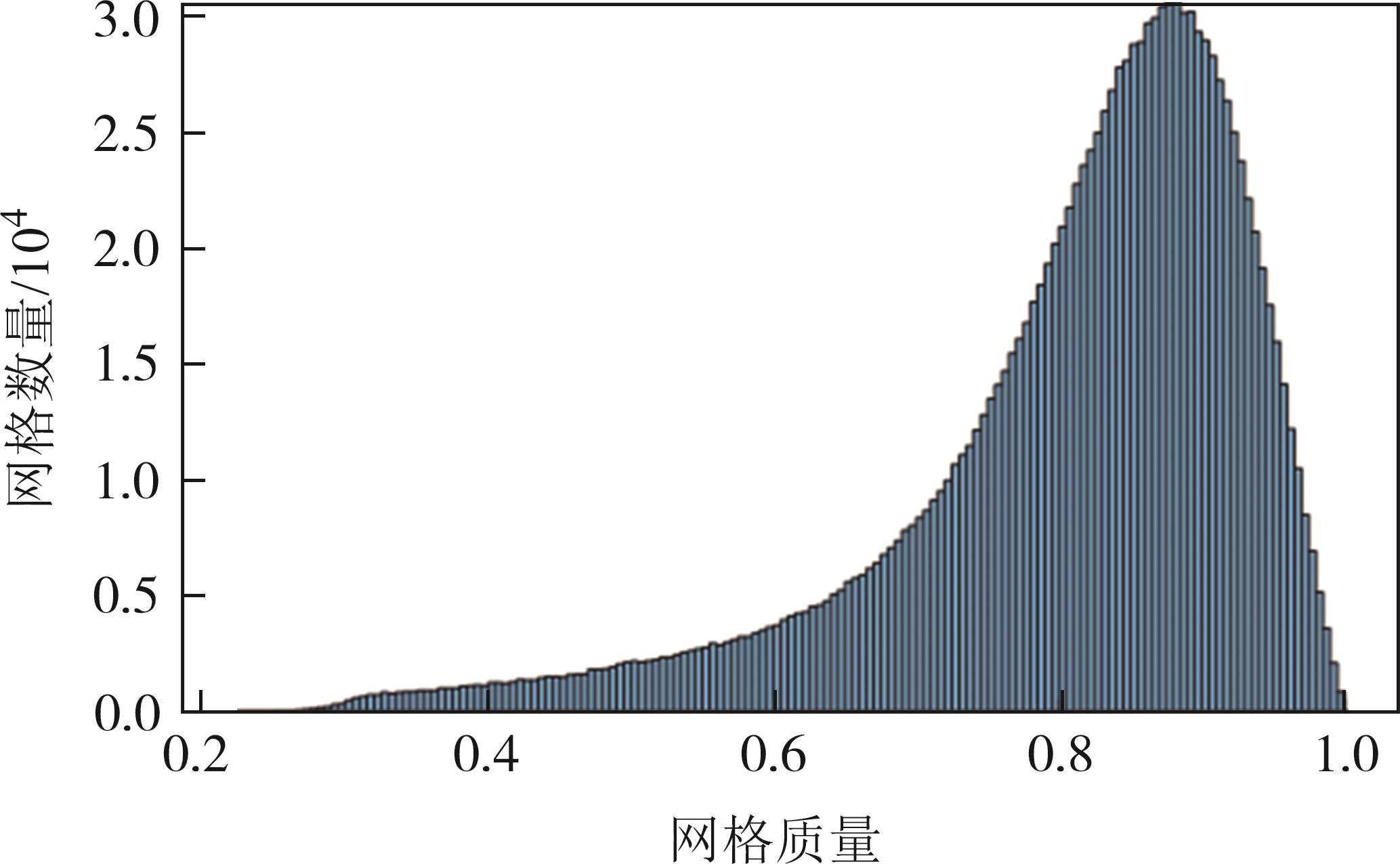

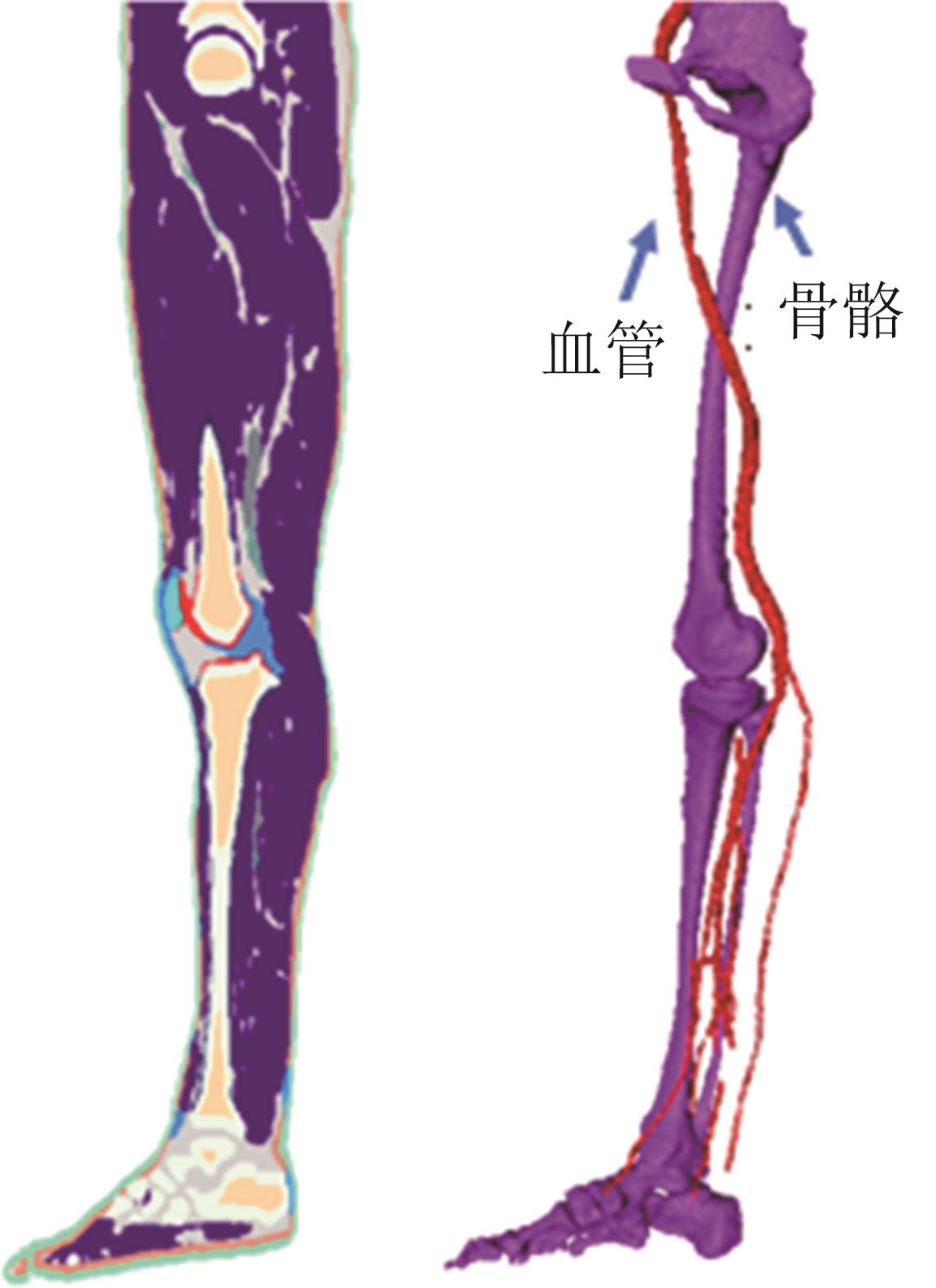

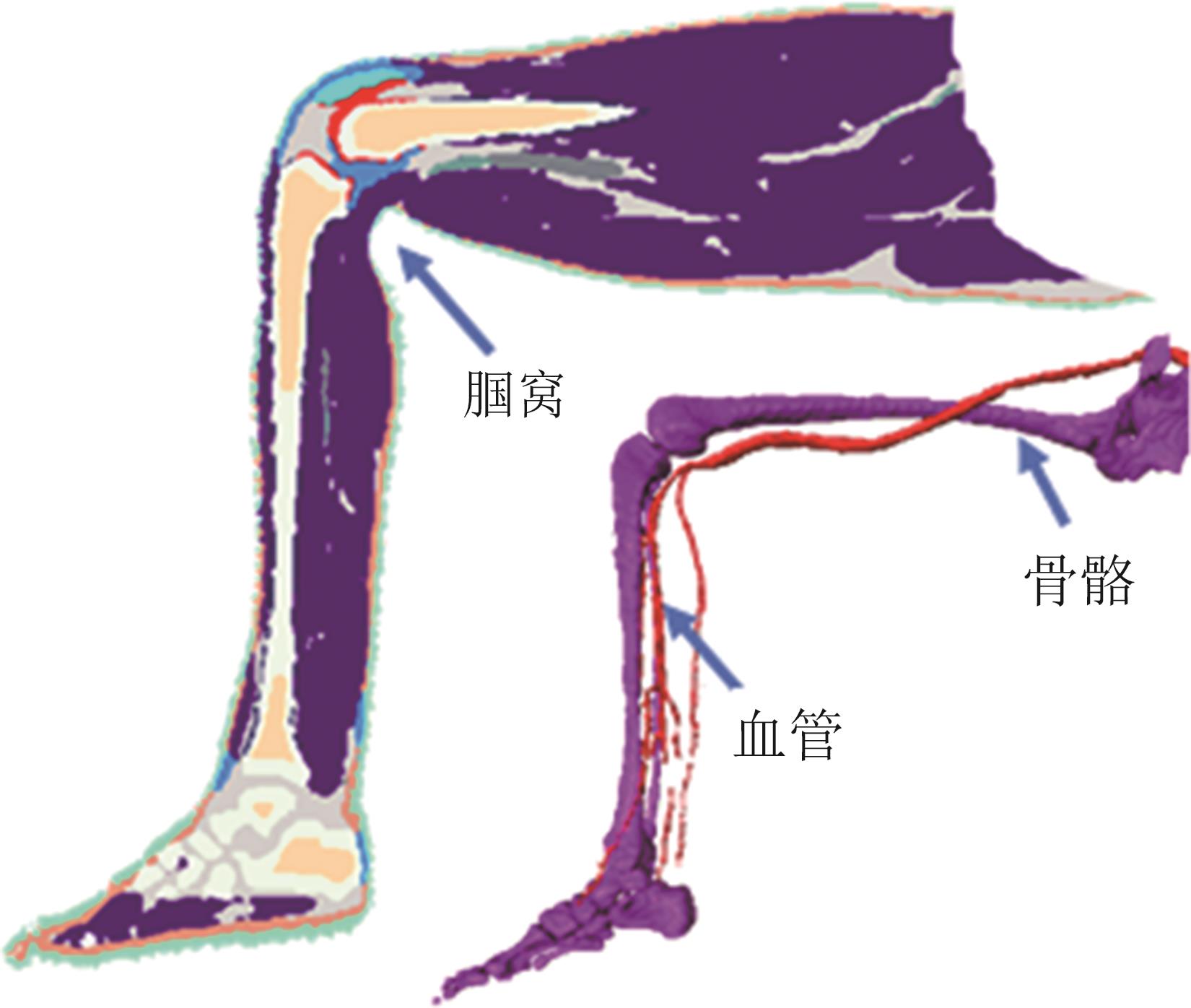

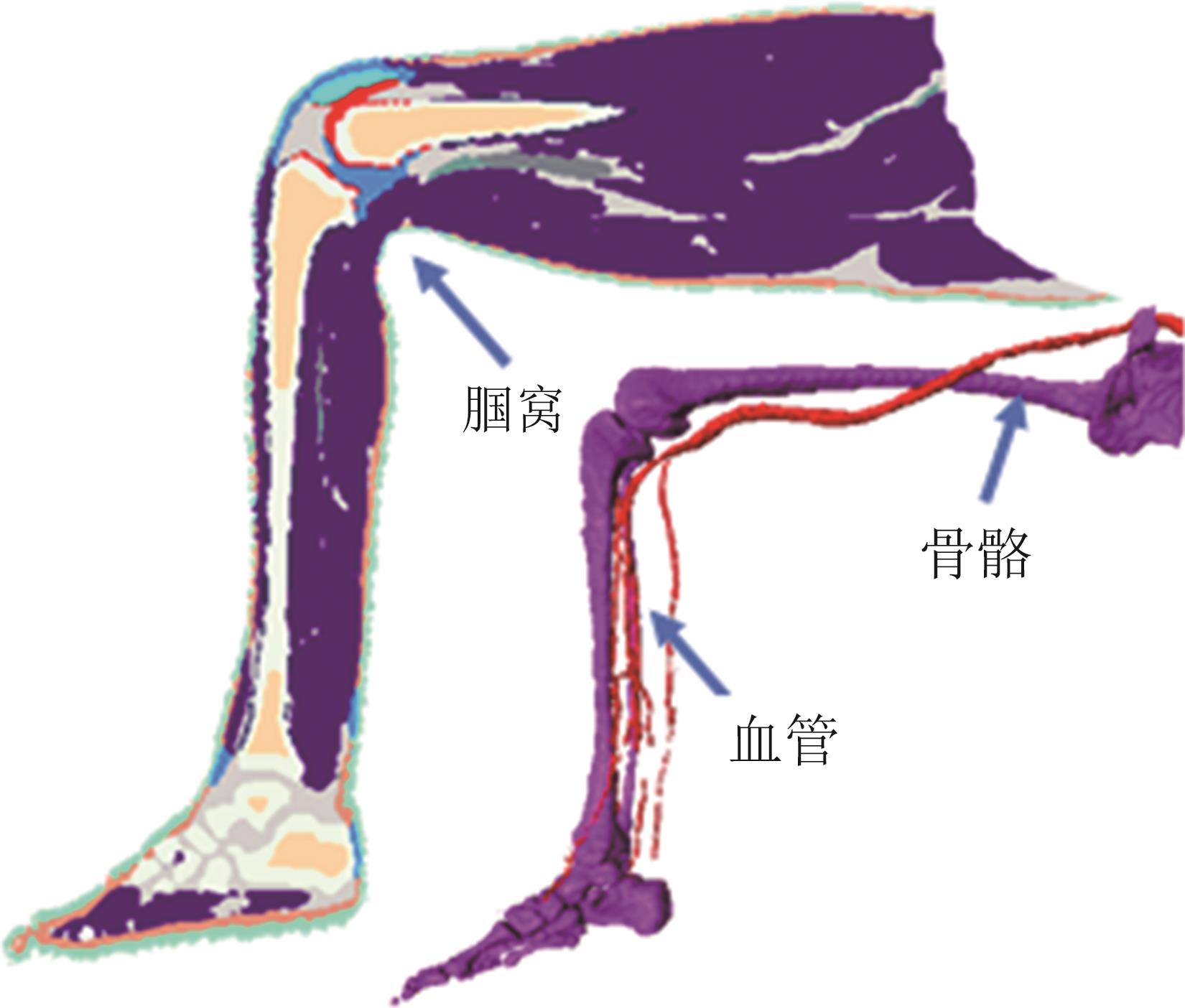

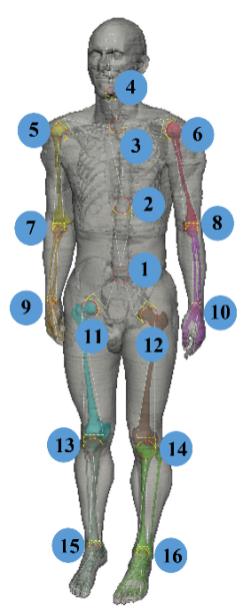

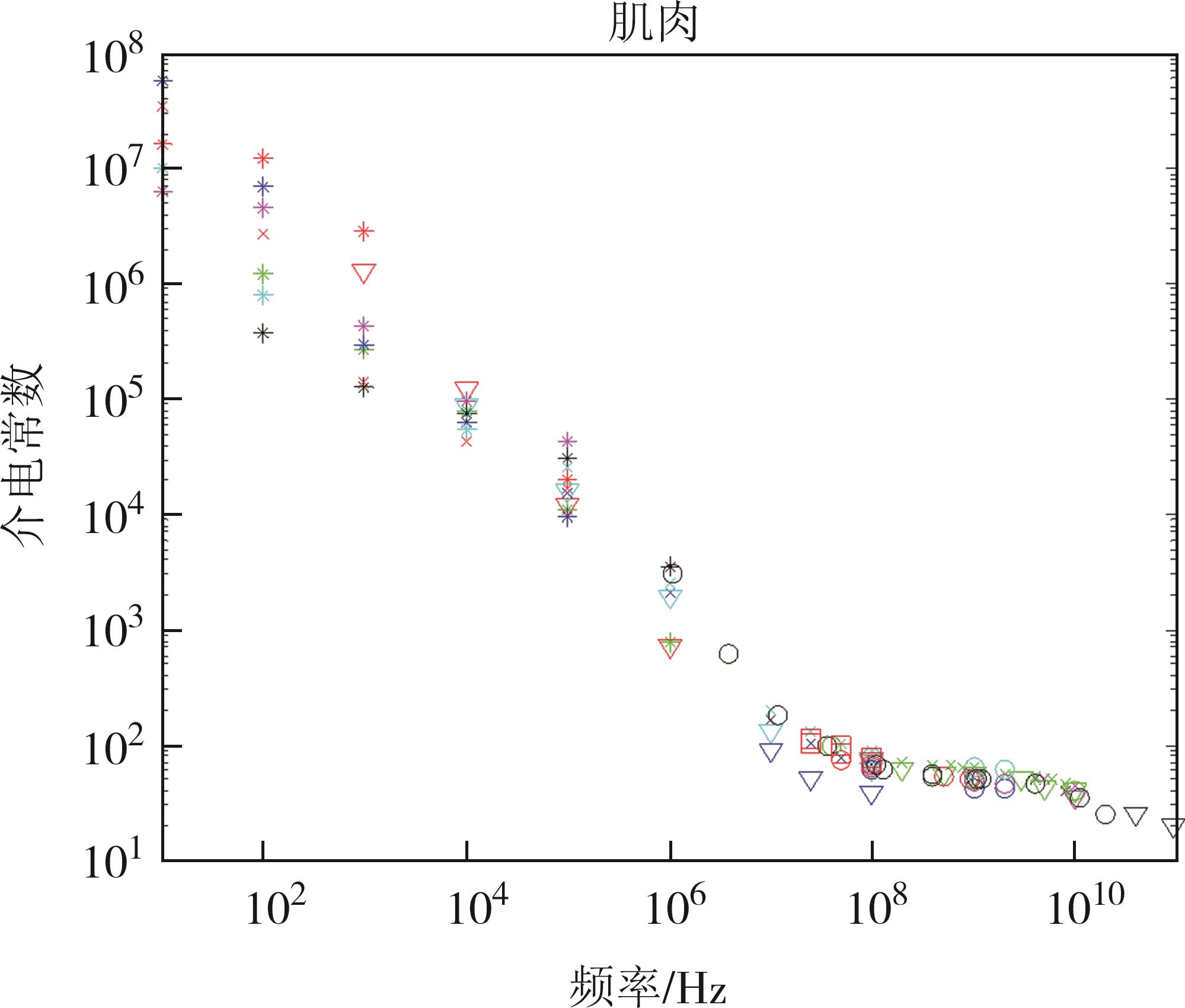

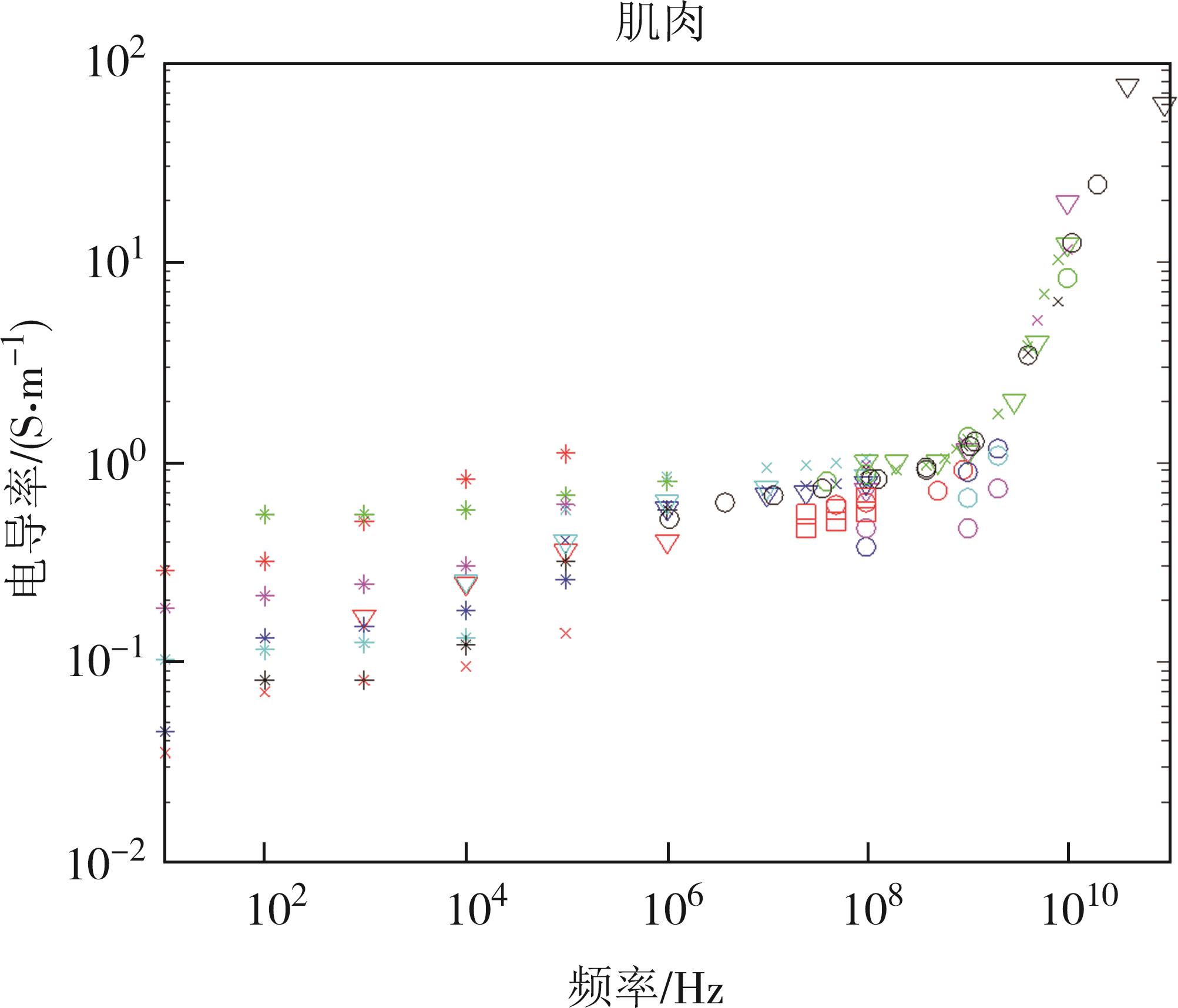

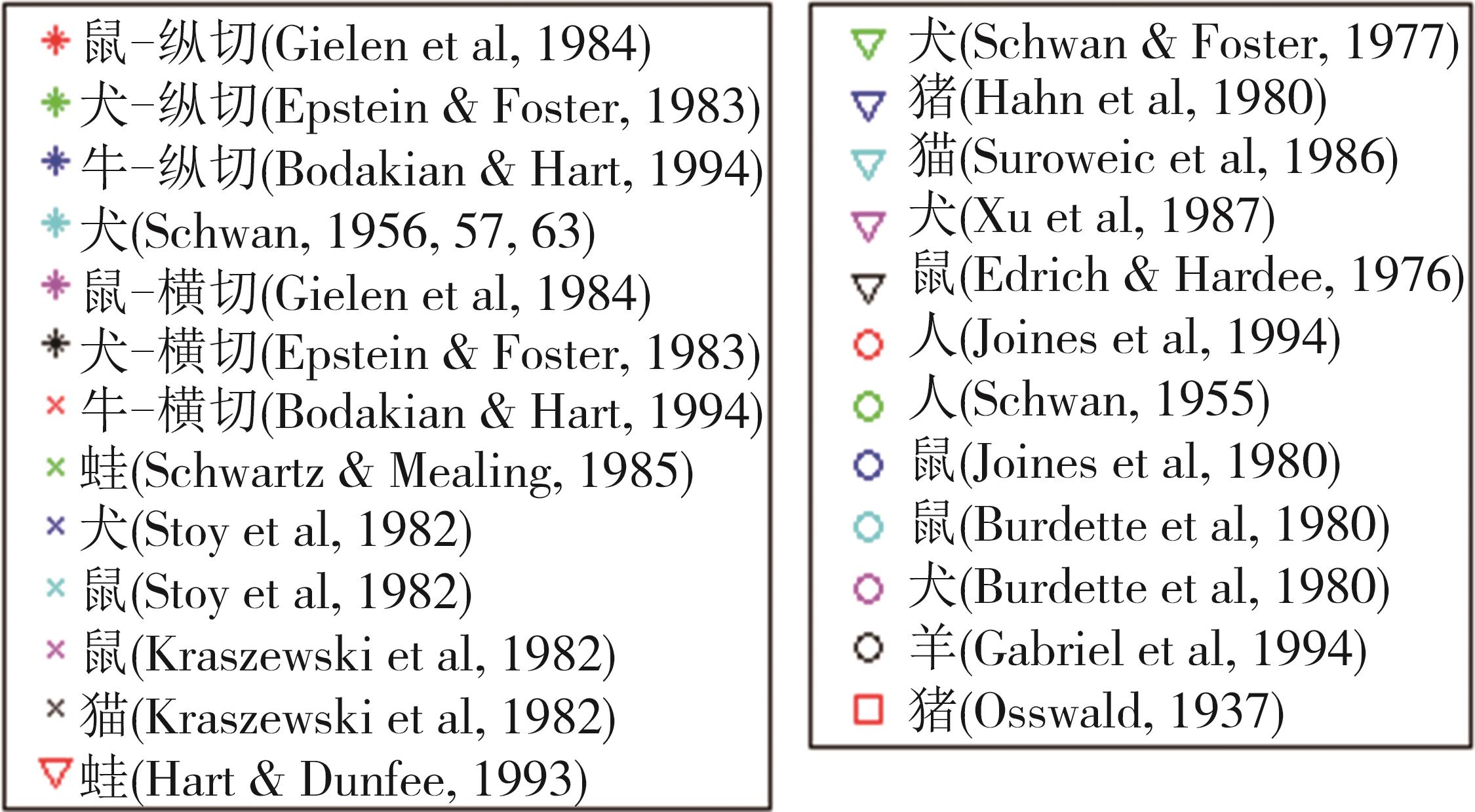

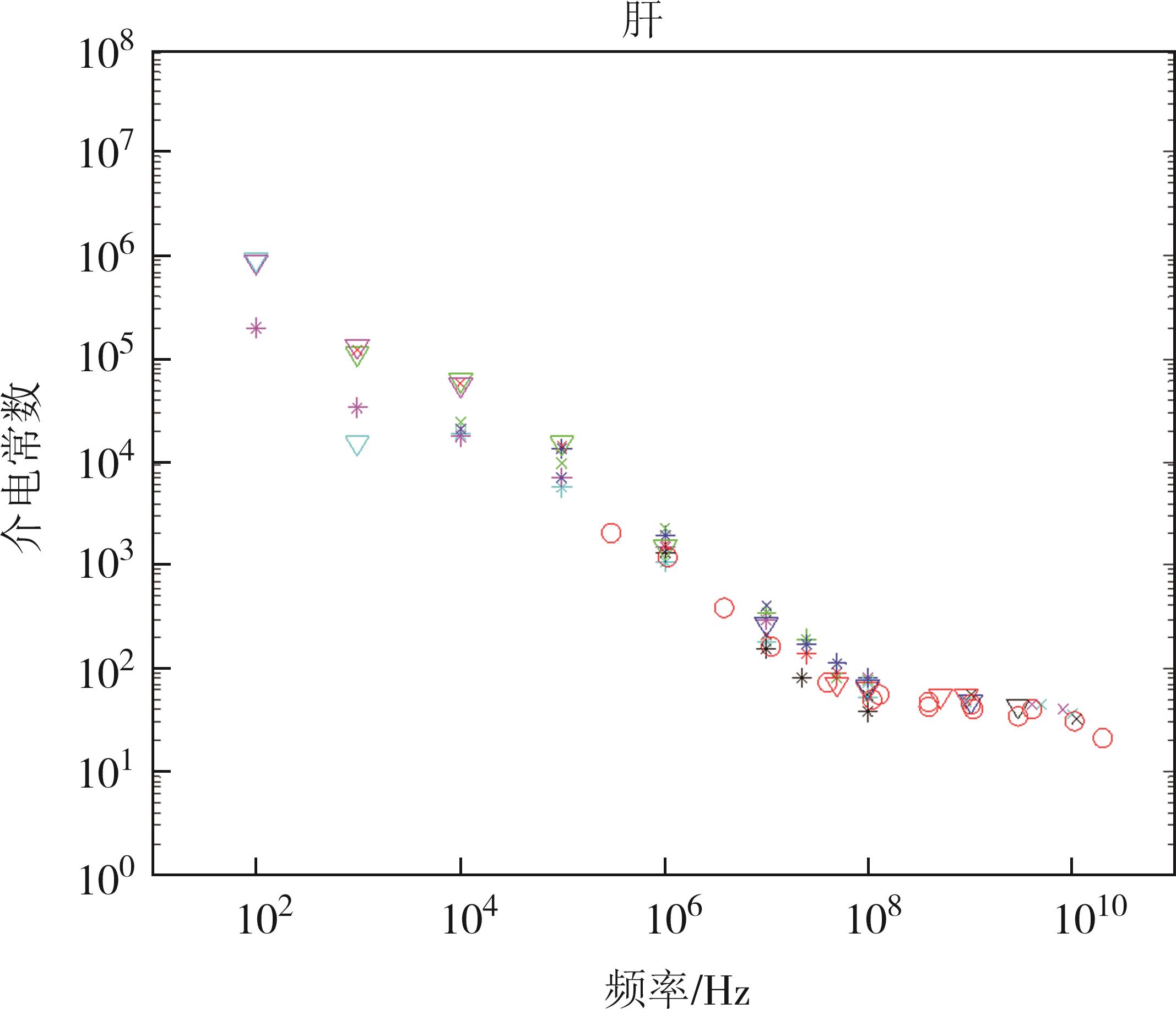

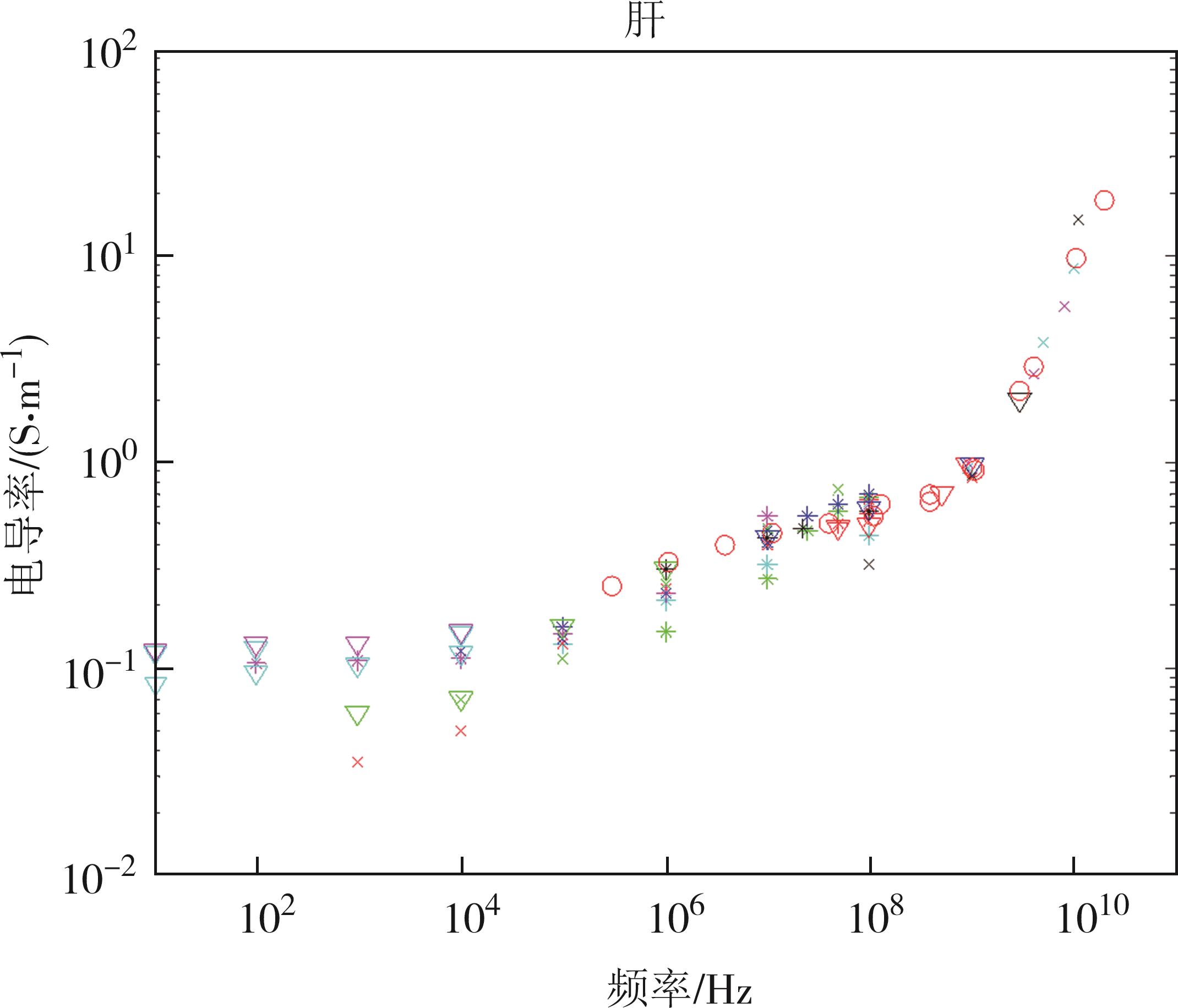

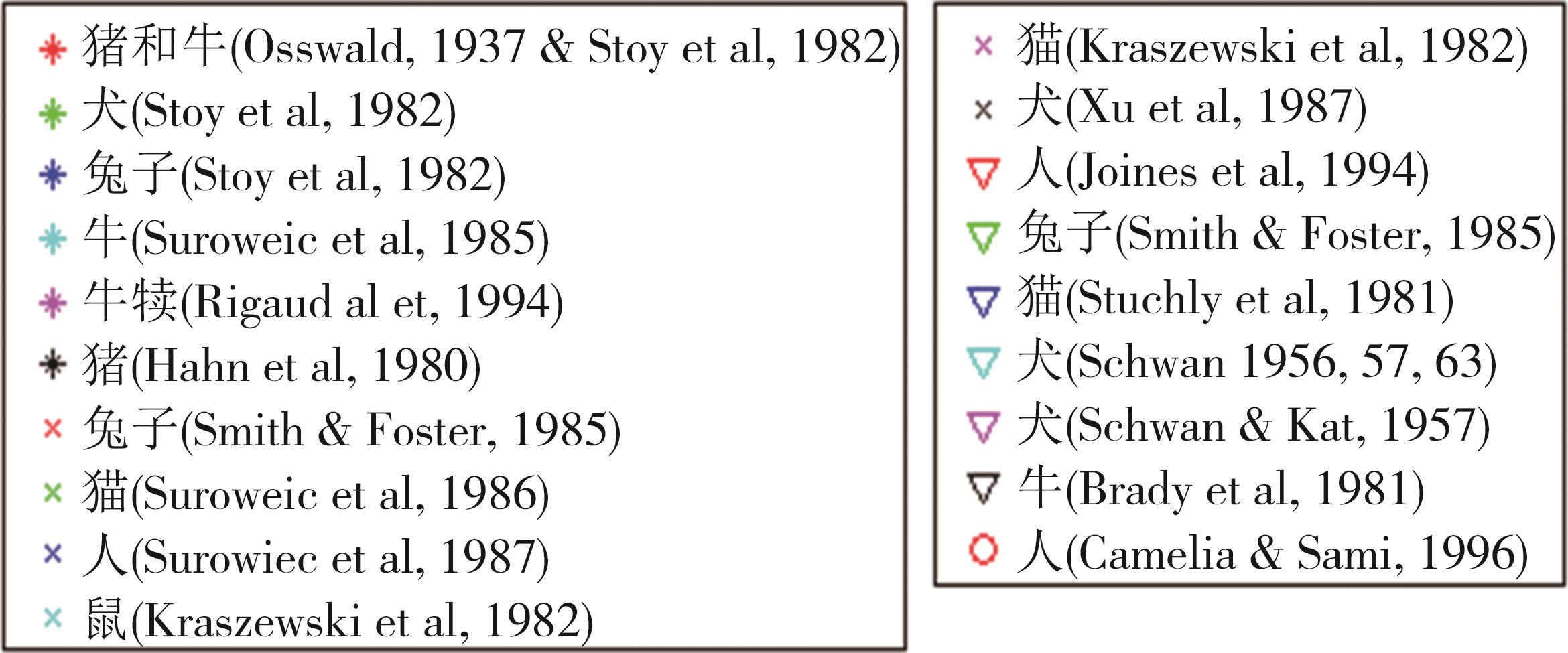

摘要:针对人体数字模型准确度不足, 导致汽车内人体电磁剂量安全仿真计算结果误差较大的问题, 本文从三个维度提出提升人体数字模型准确度的策略. 首先, 采用优于传统简化自建模型的高分辨率医学成像人体数字模型;然后, 考虑生物组织介电参数随频率变化的色散特性, 通过MATLAB将国外不同学者测量的生物组织(以肝和各向异性的肌肉为例)介电参数进行数据对比, 对国内外文献数据进行比较, 验证测量数据的准确性;最后, 引入基于尽可能刚性的平滑旋转增强 (smoothed rotation enhanced of as-rigid-as-possible, SR-ARAP) 算法,将人体数字模型的直立姿态形变为坐姿姿态, 将该坐姿与某型汽车座椅的实际参数进行匹配. 结果表明, 医学成像人体数字模型的各个器官组织分辨率高, 50分位模型单元数量在210万左右;不同学者测量的生物组织介电参数数据在中间频段的吻合度好, 在低频段和高频段的一致性不佳;相较于传统的尽可能刚性 (as-rigid-as-possible, ARAP) 算法, SR-ARAP算法改善了腘窝形成的塌陷, SR-ARAP算法坐姿形变模型腿部主要组织的体积变化大多低于ARAP算法的50%, 具有形变失真度低的优点.

-

熊小慧 1,2,3,周舒佳 1,2,3,陈光 1,2,3?,袁昊 1,2,3

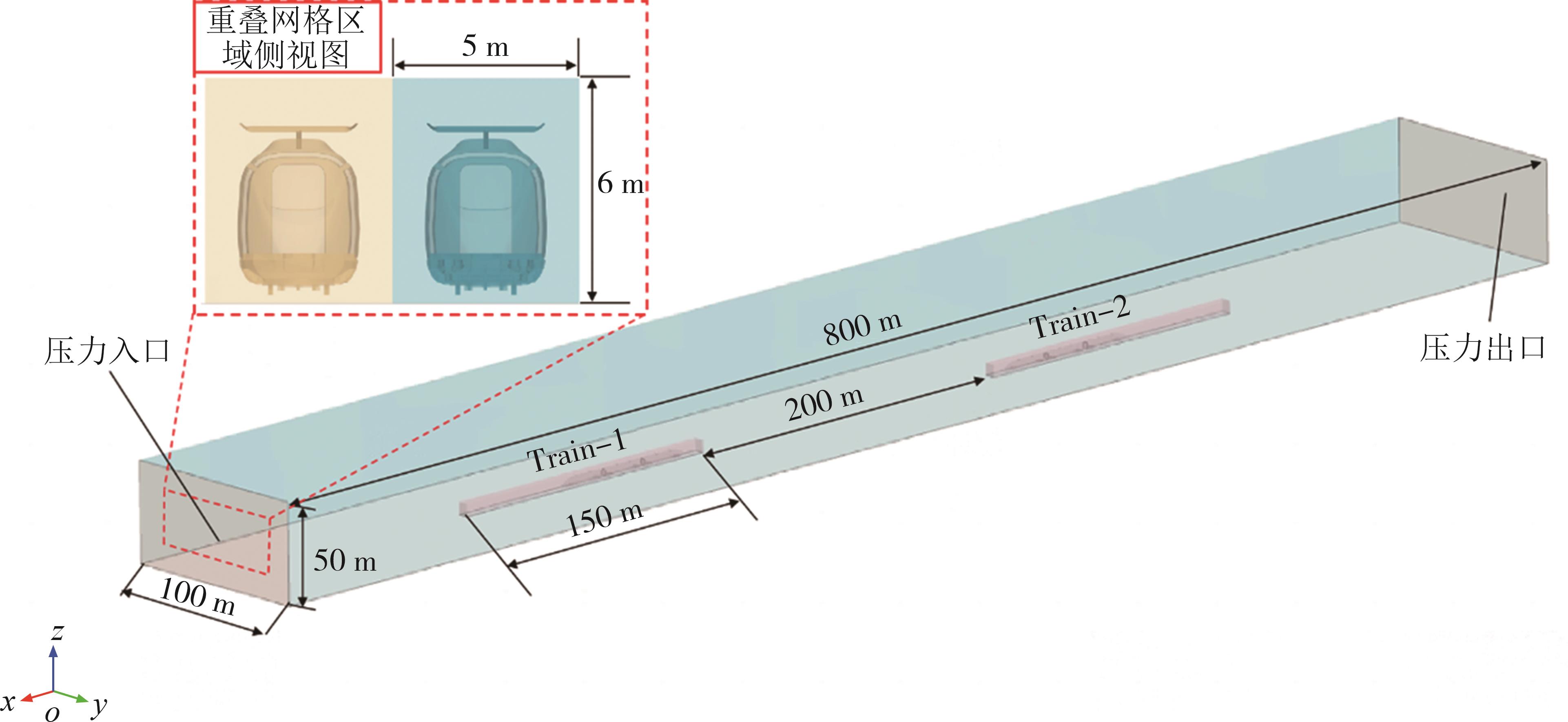

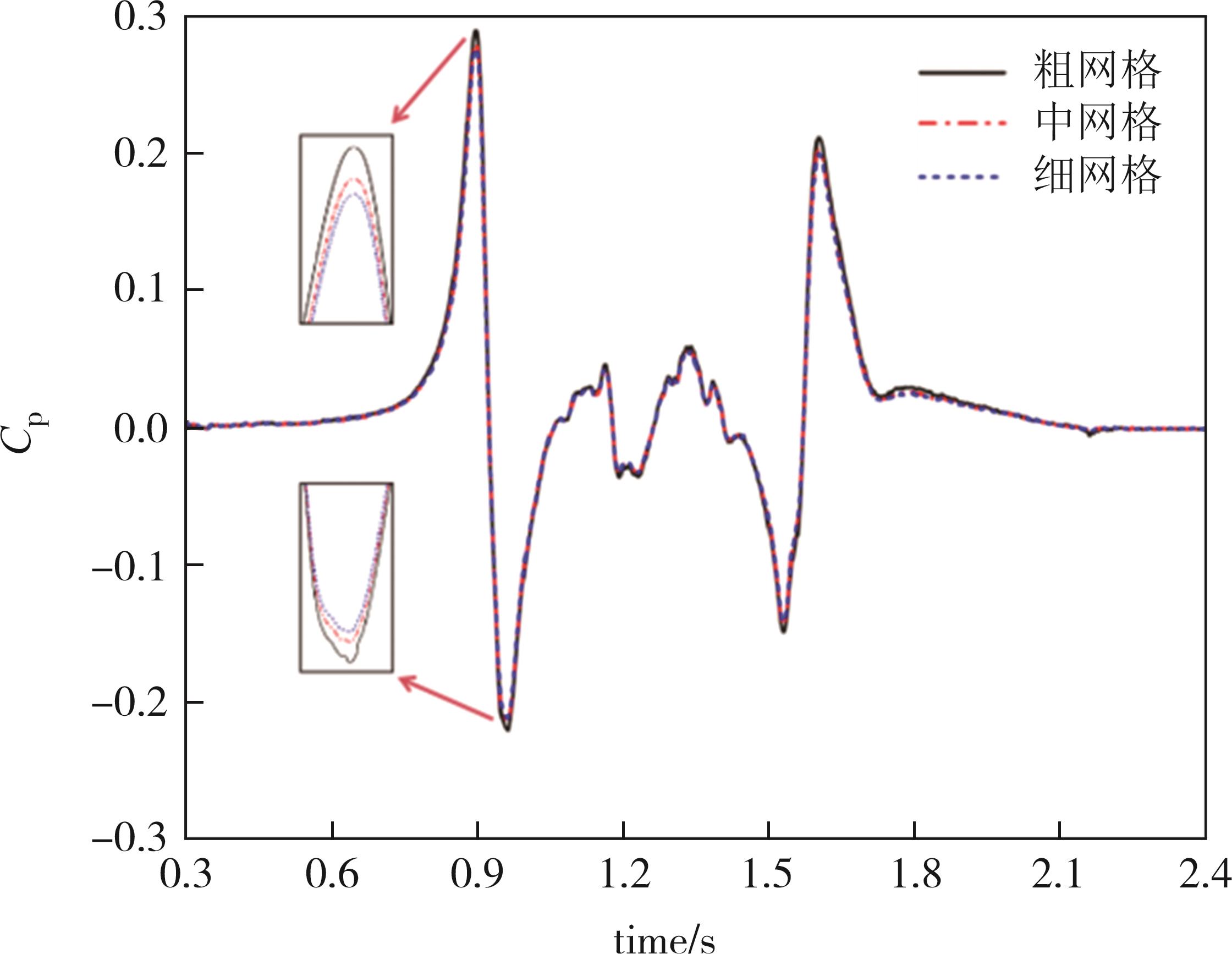

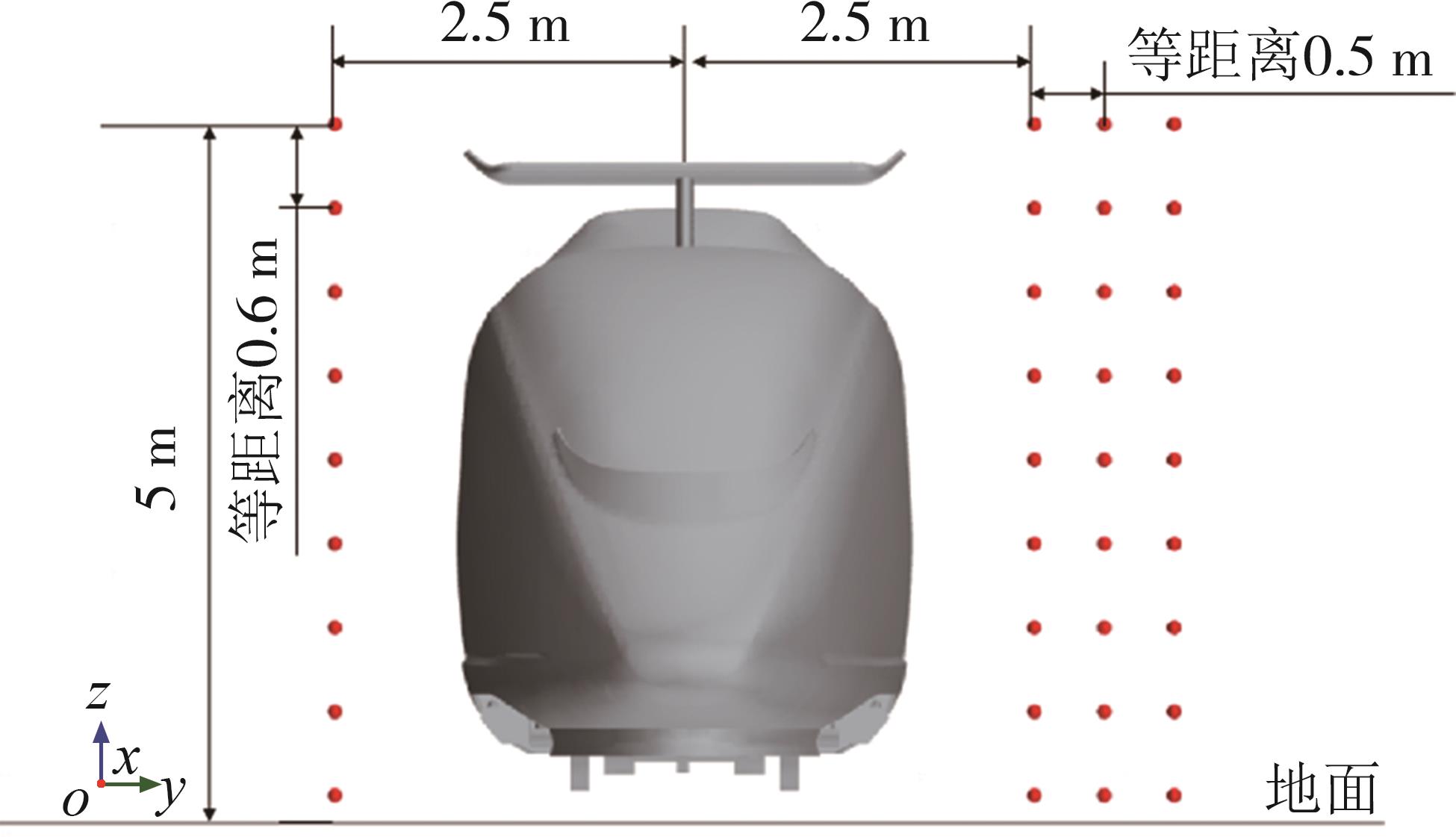

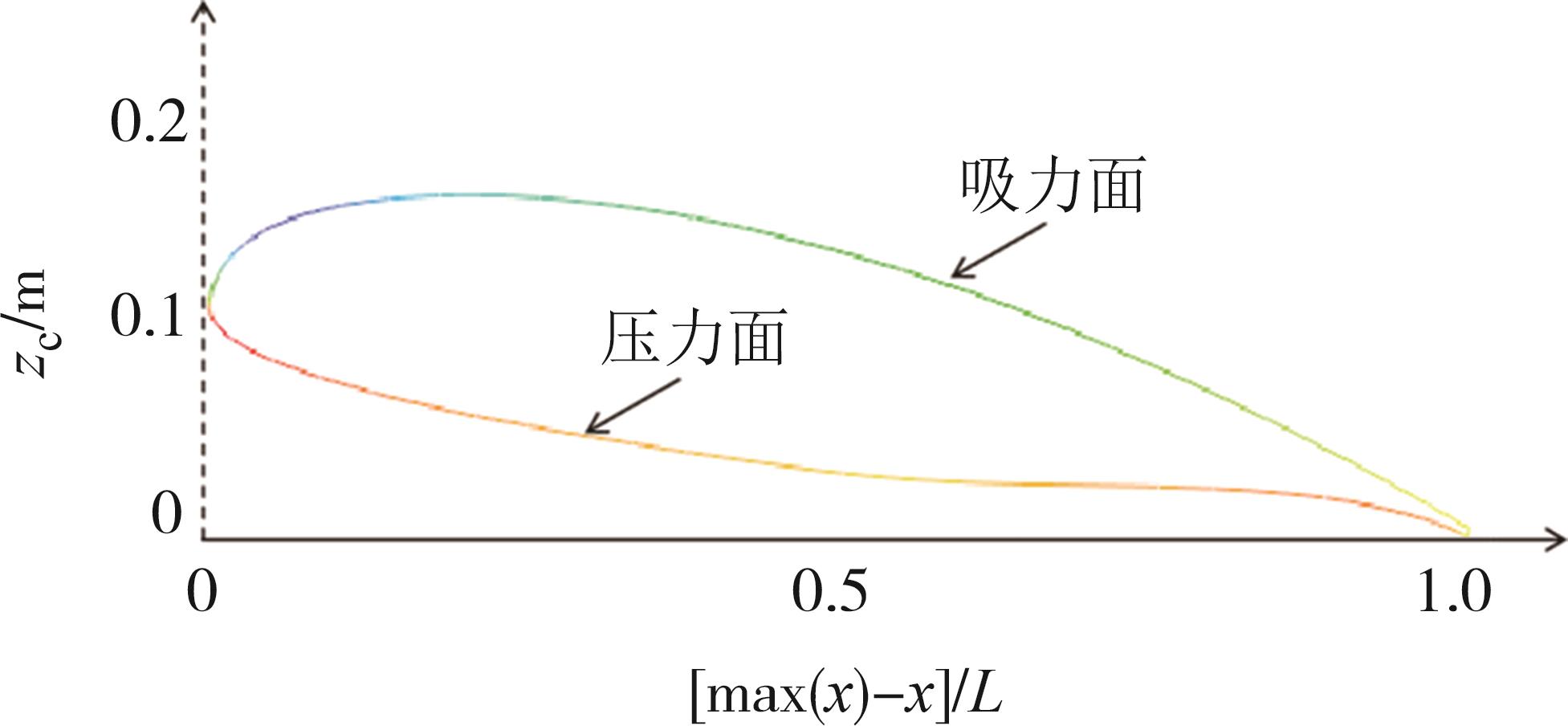

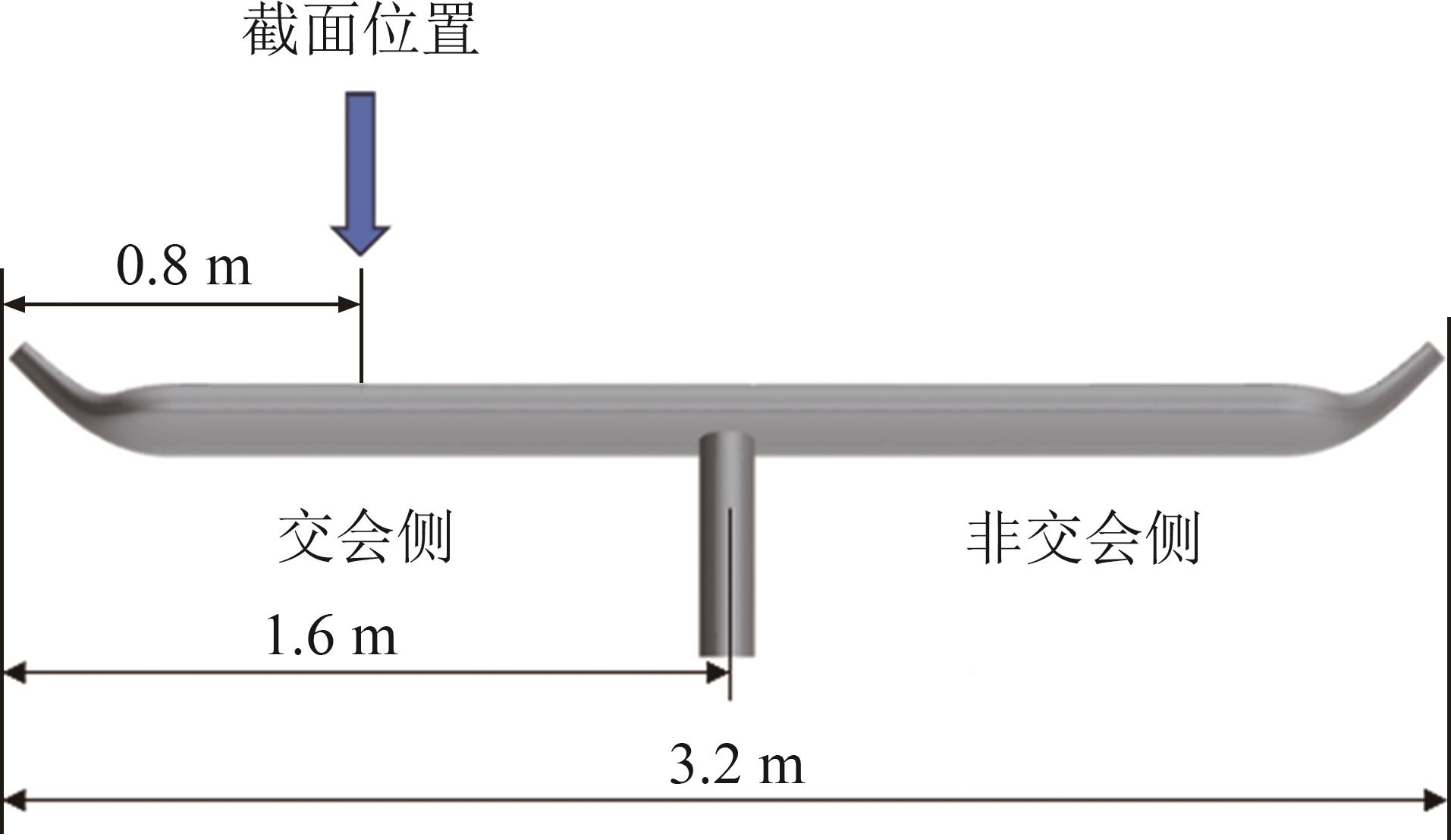

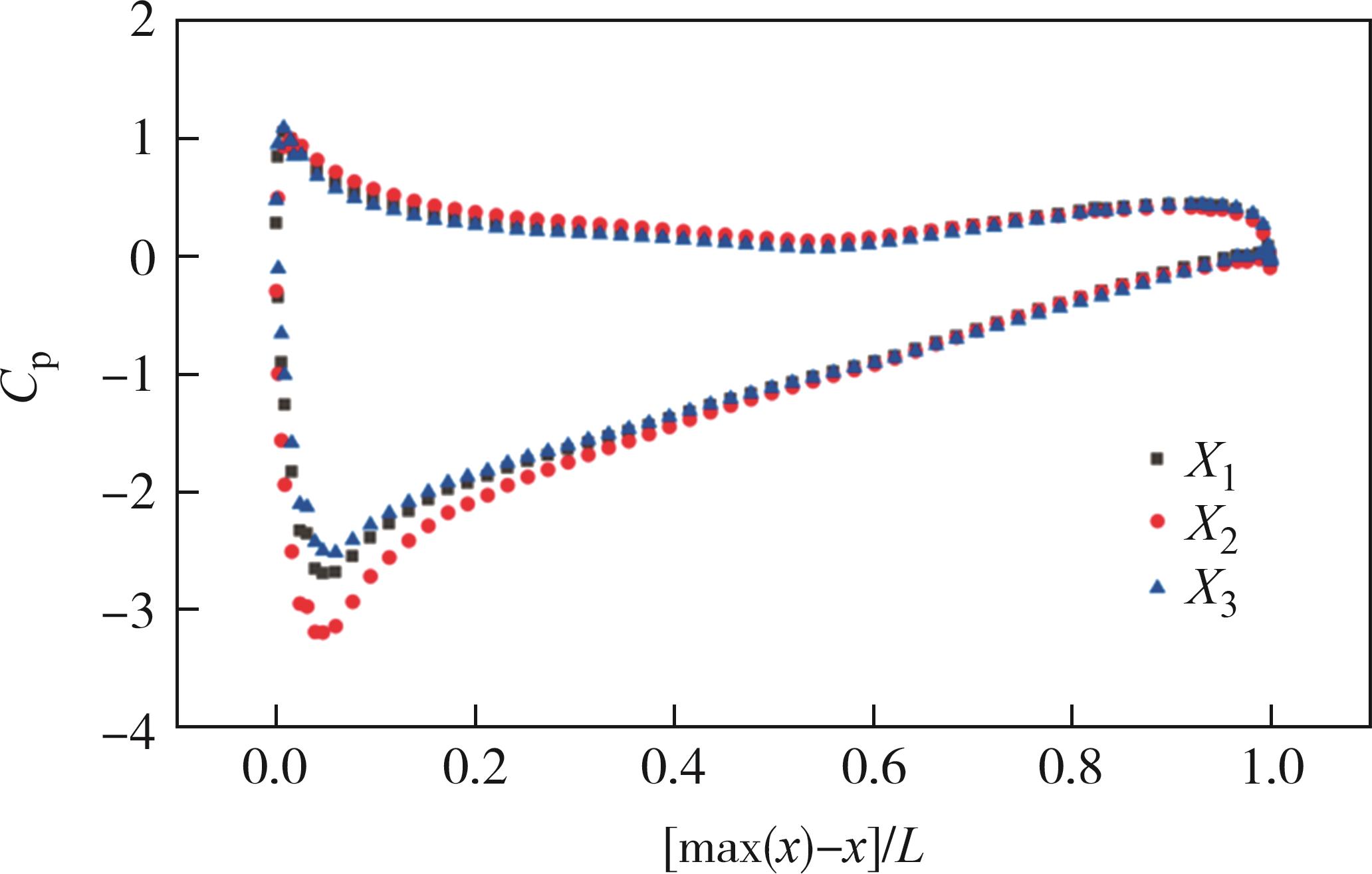

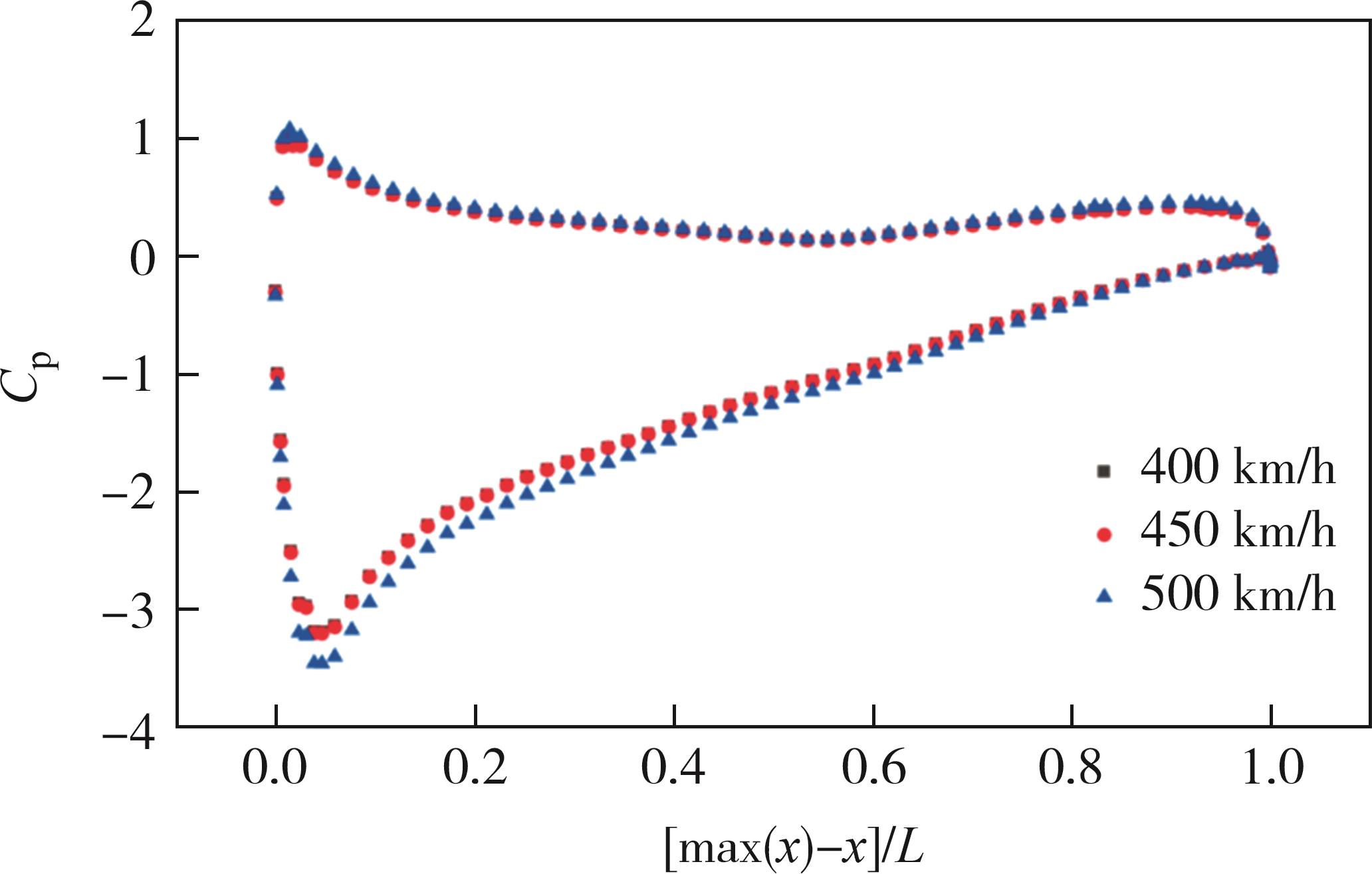

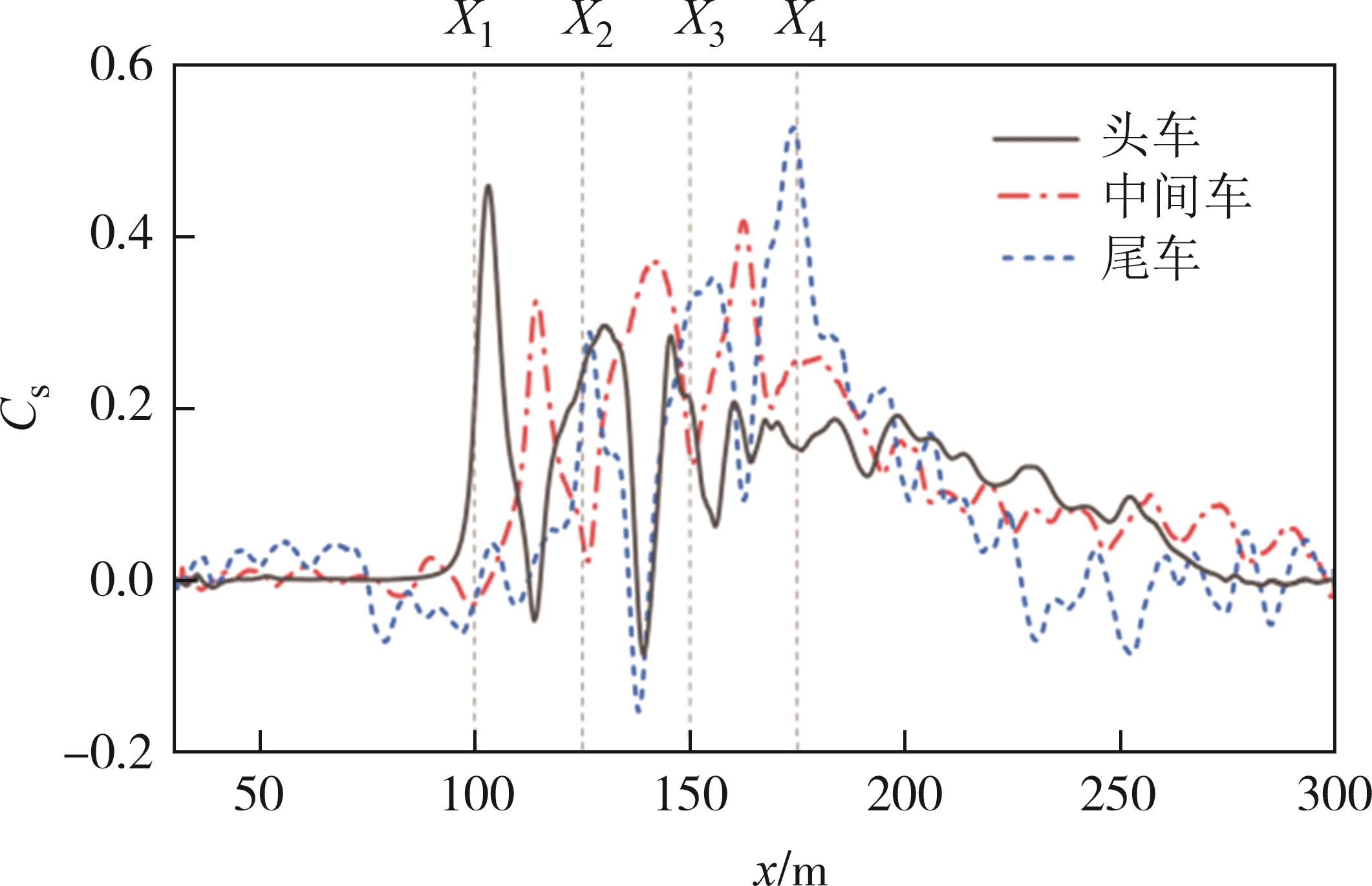

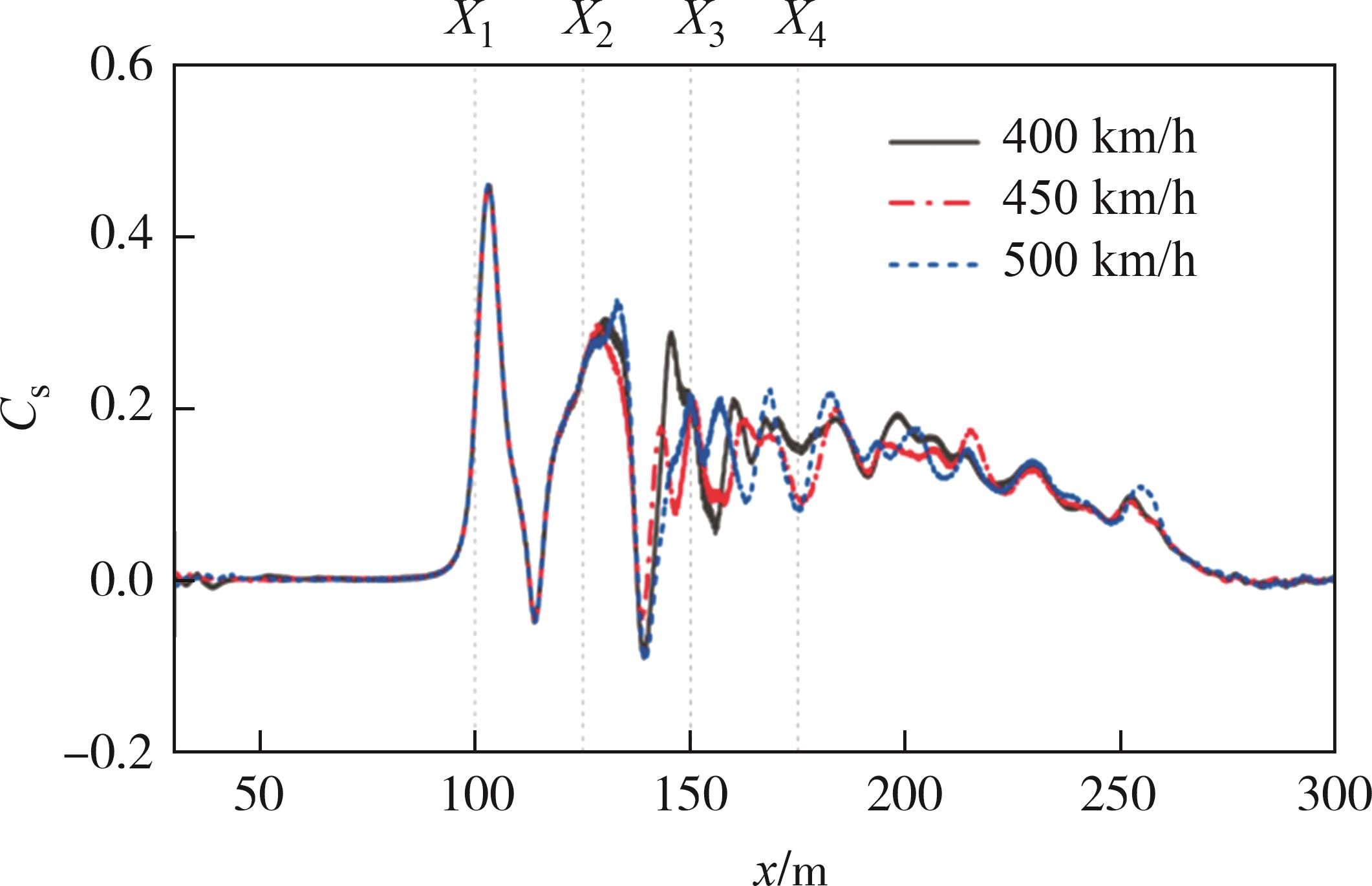

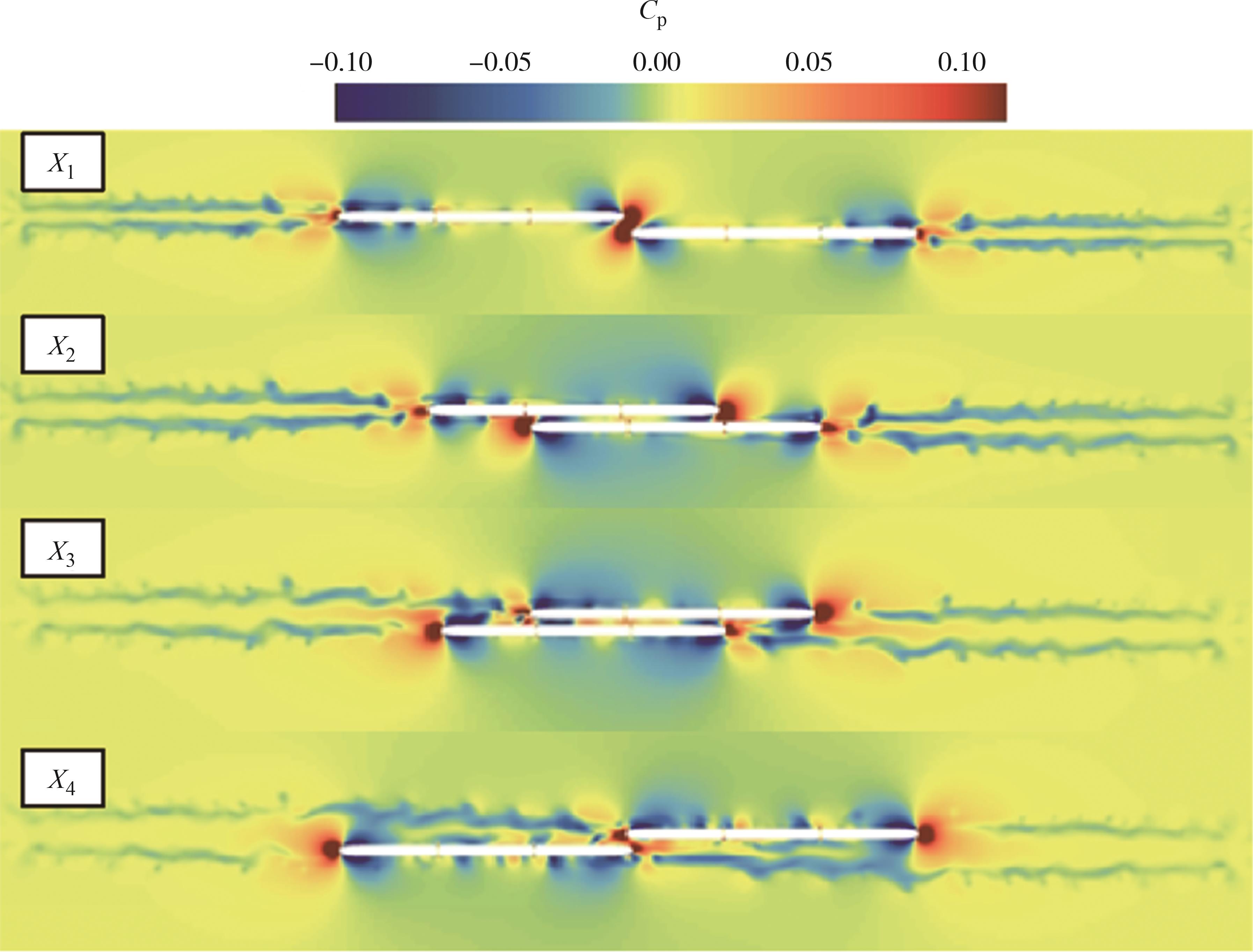

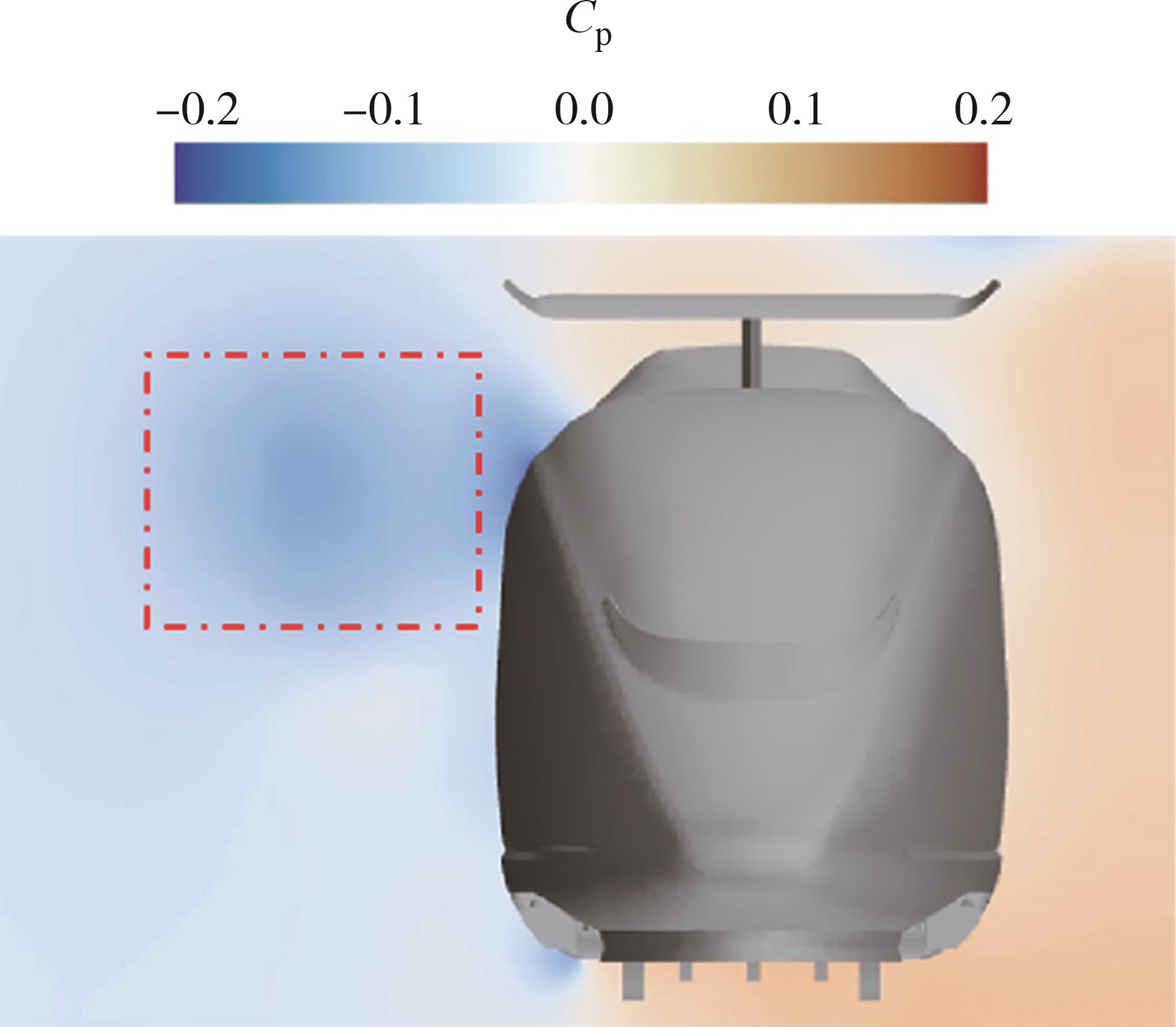

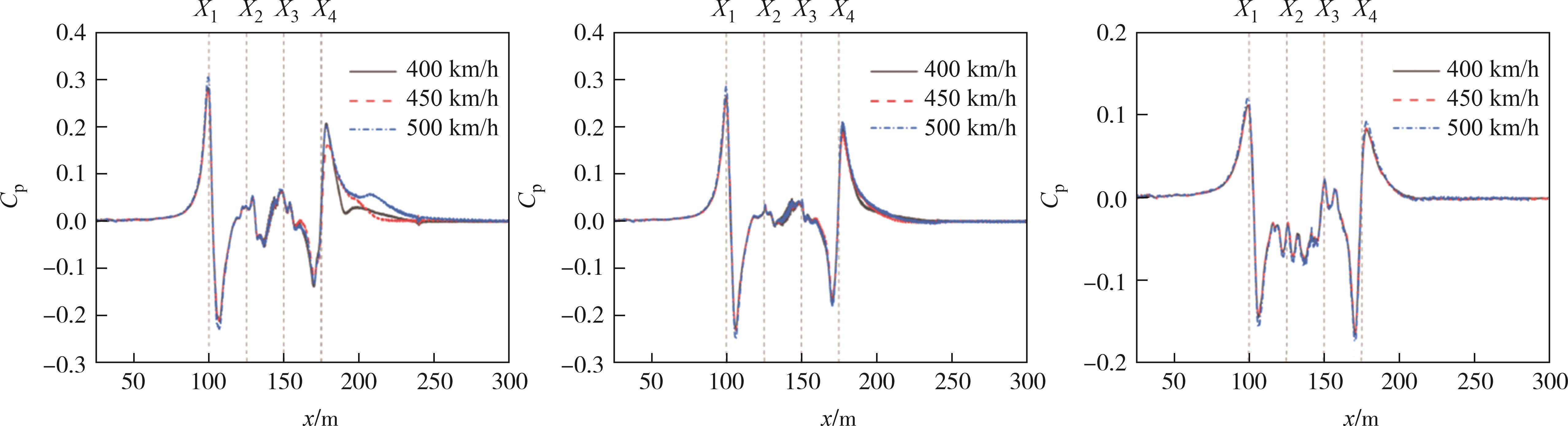

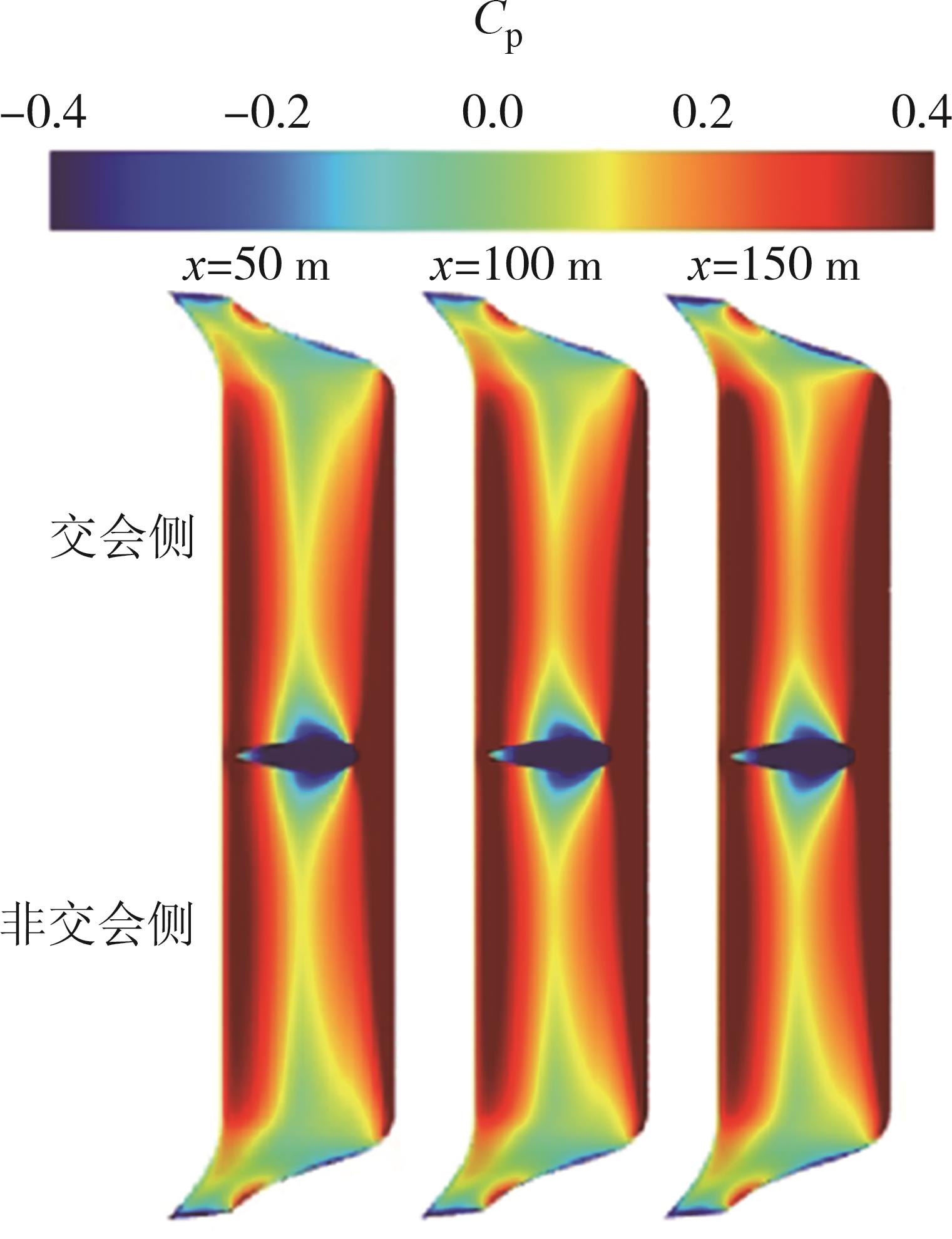

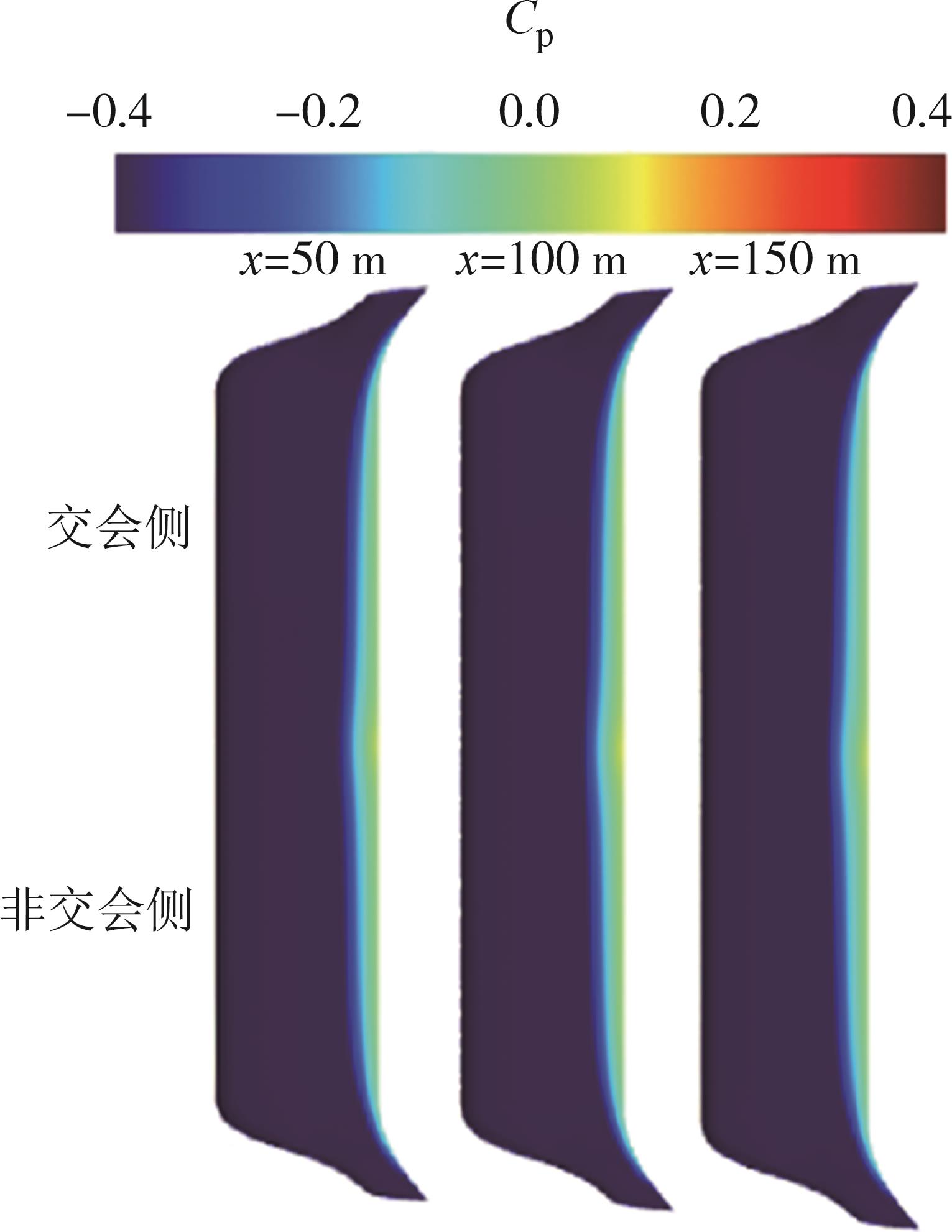

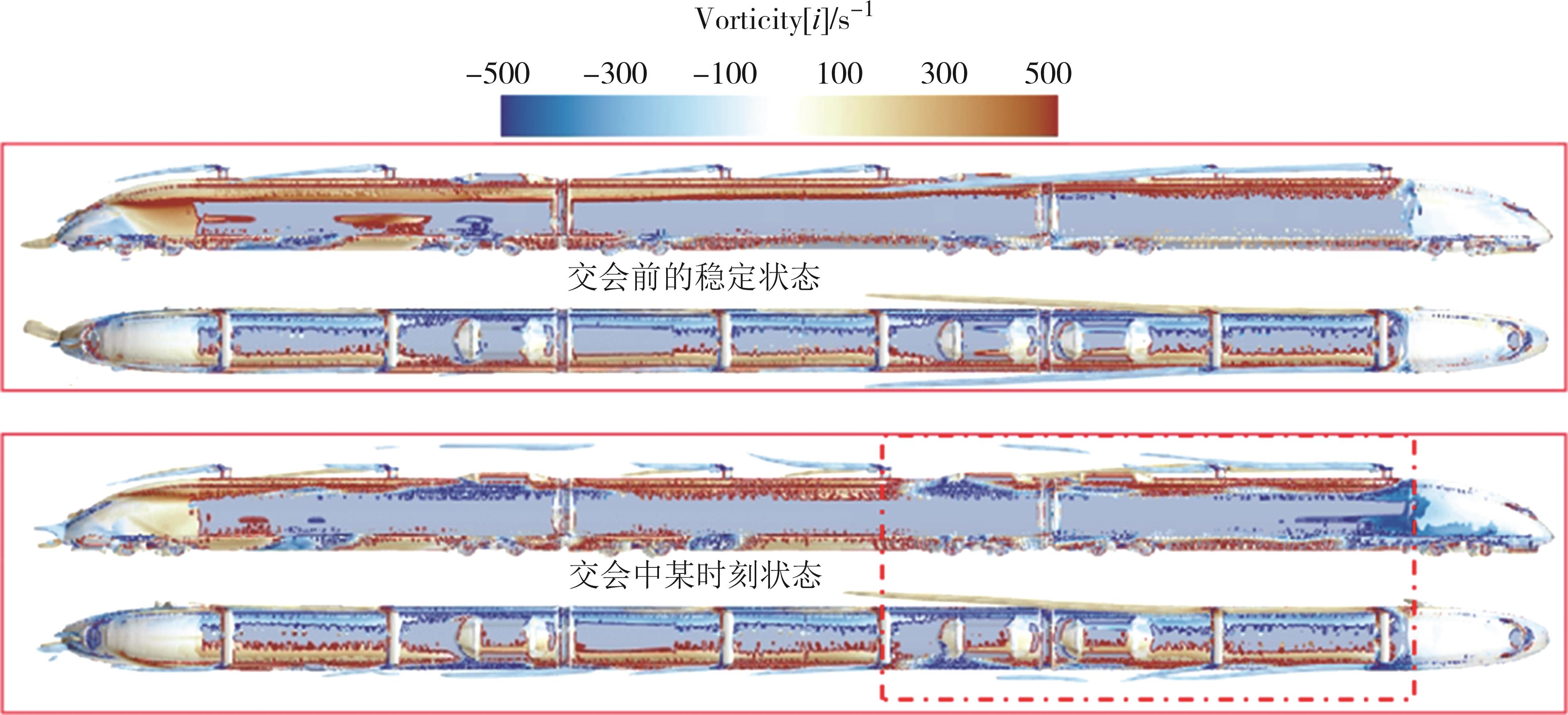

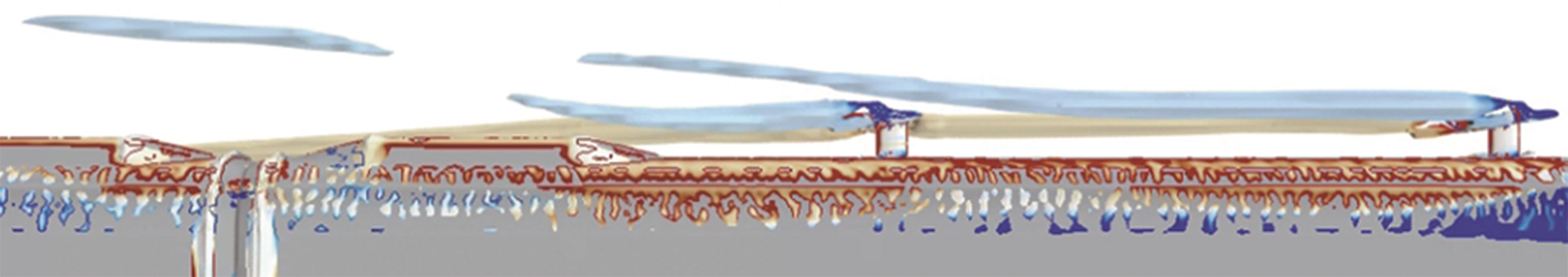

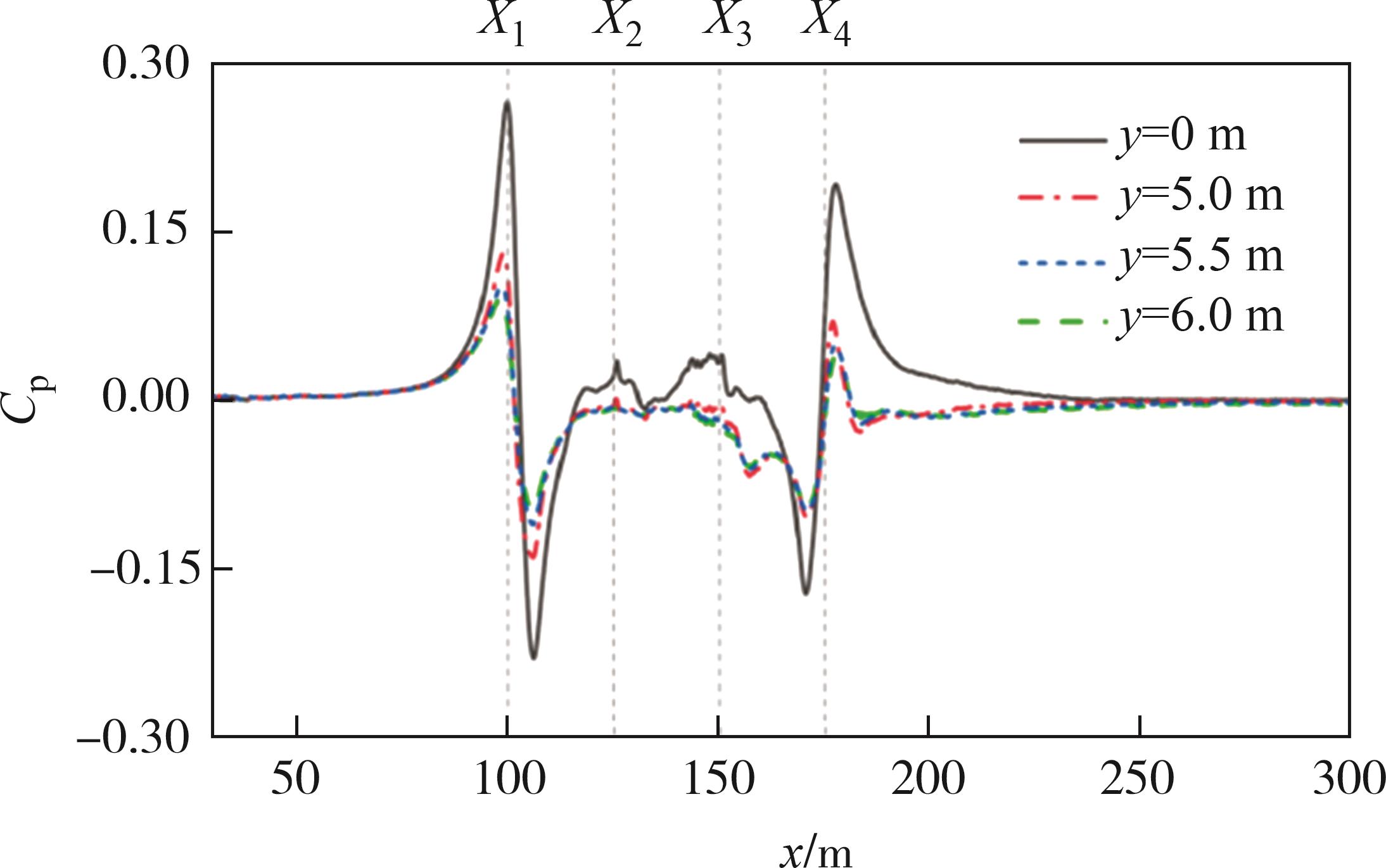

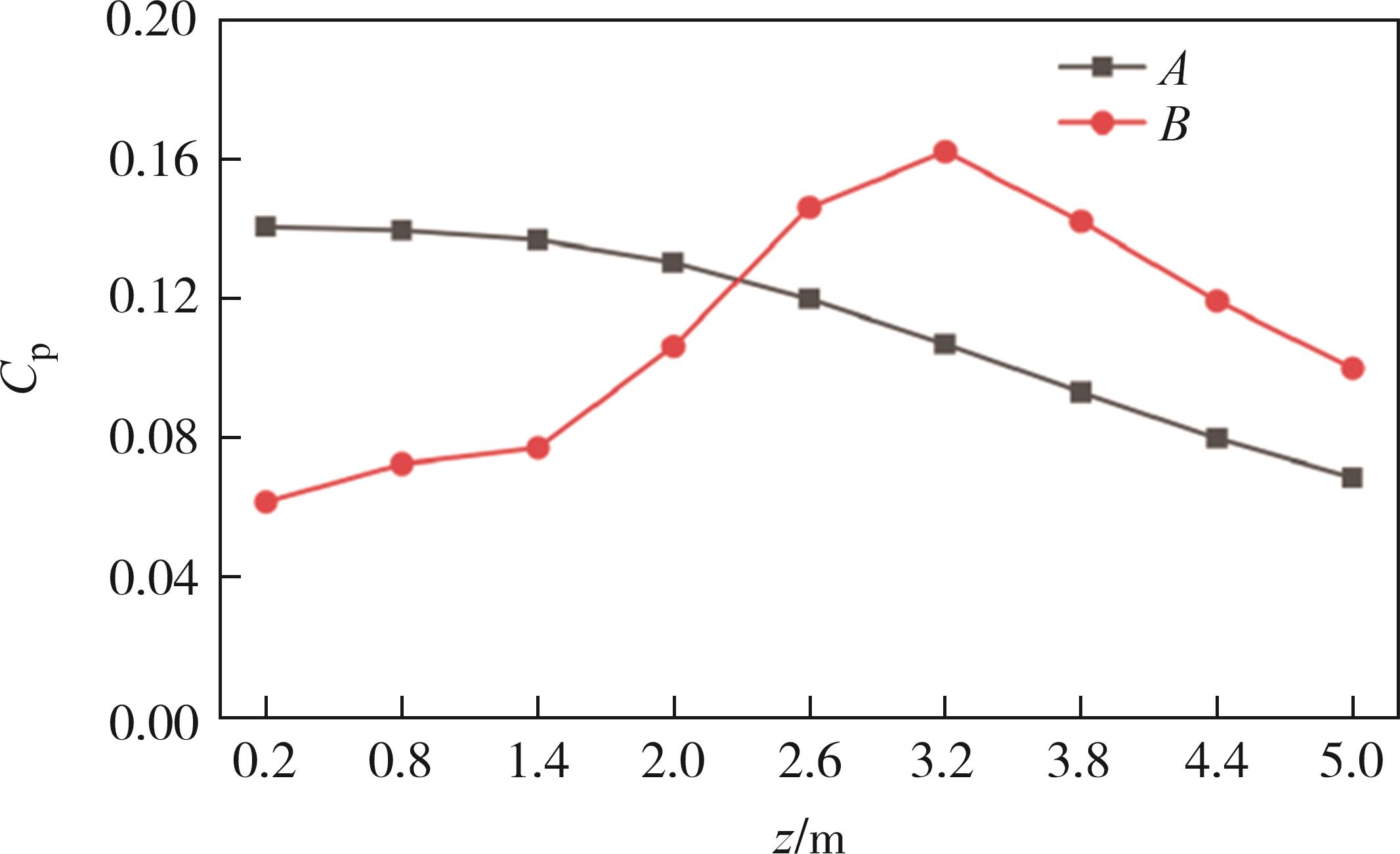

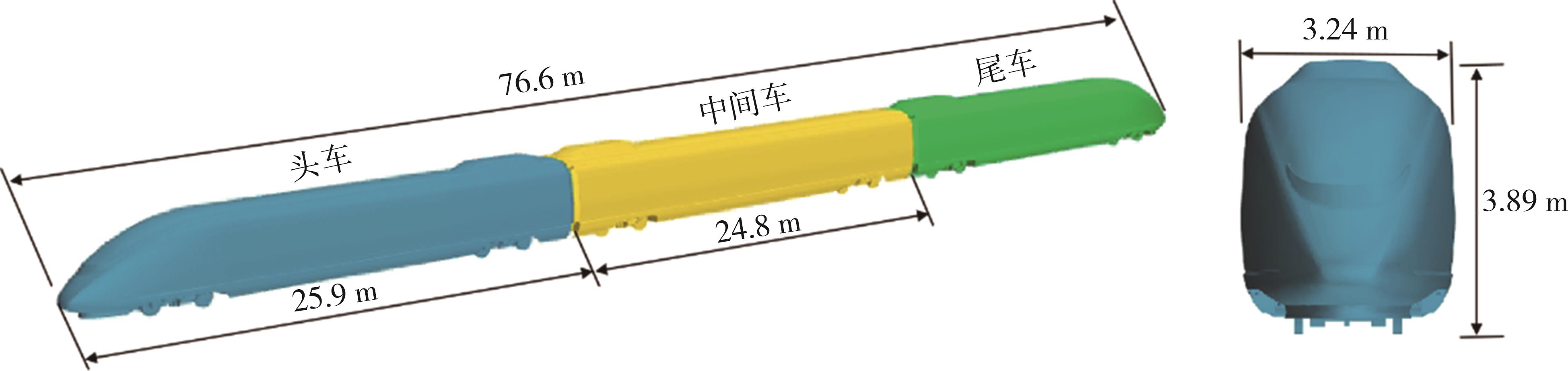

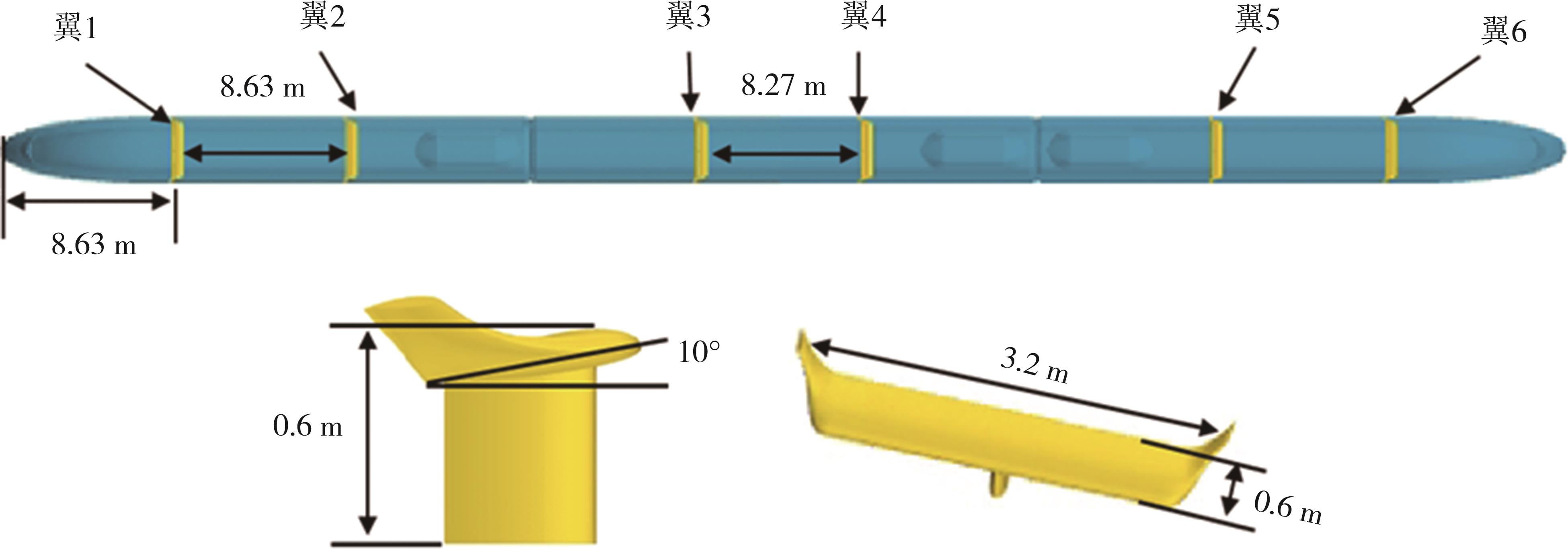

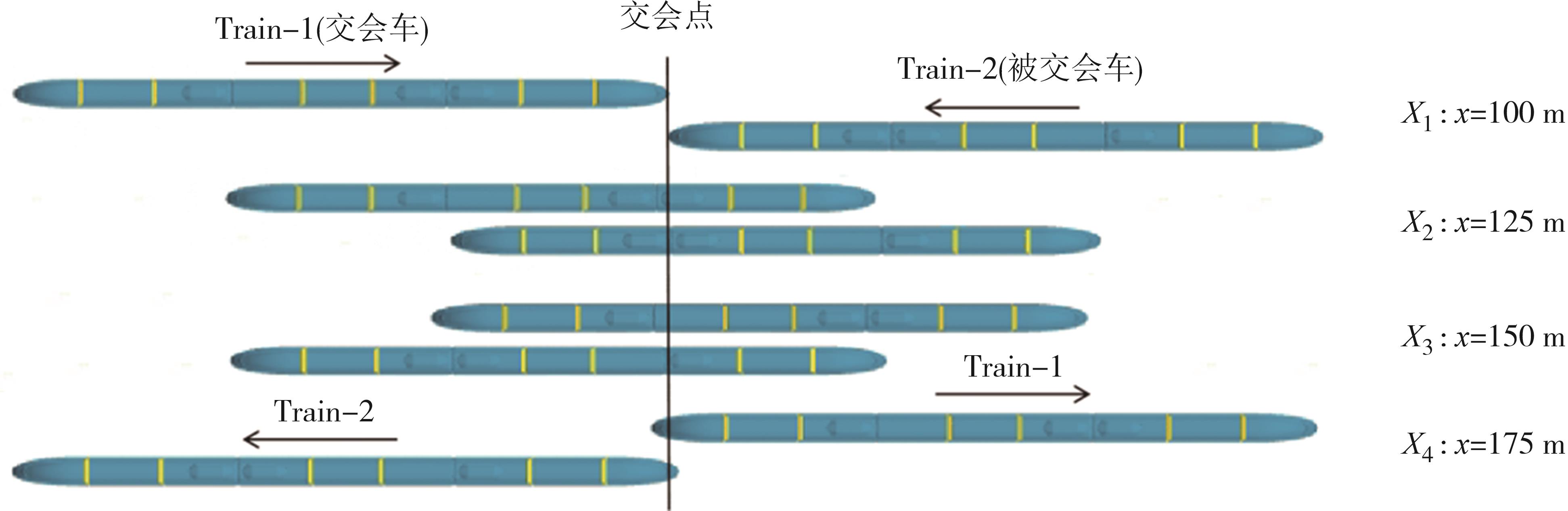

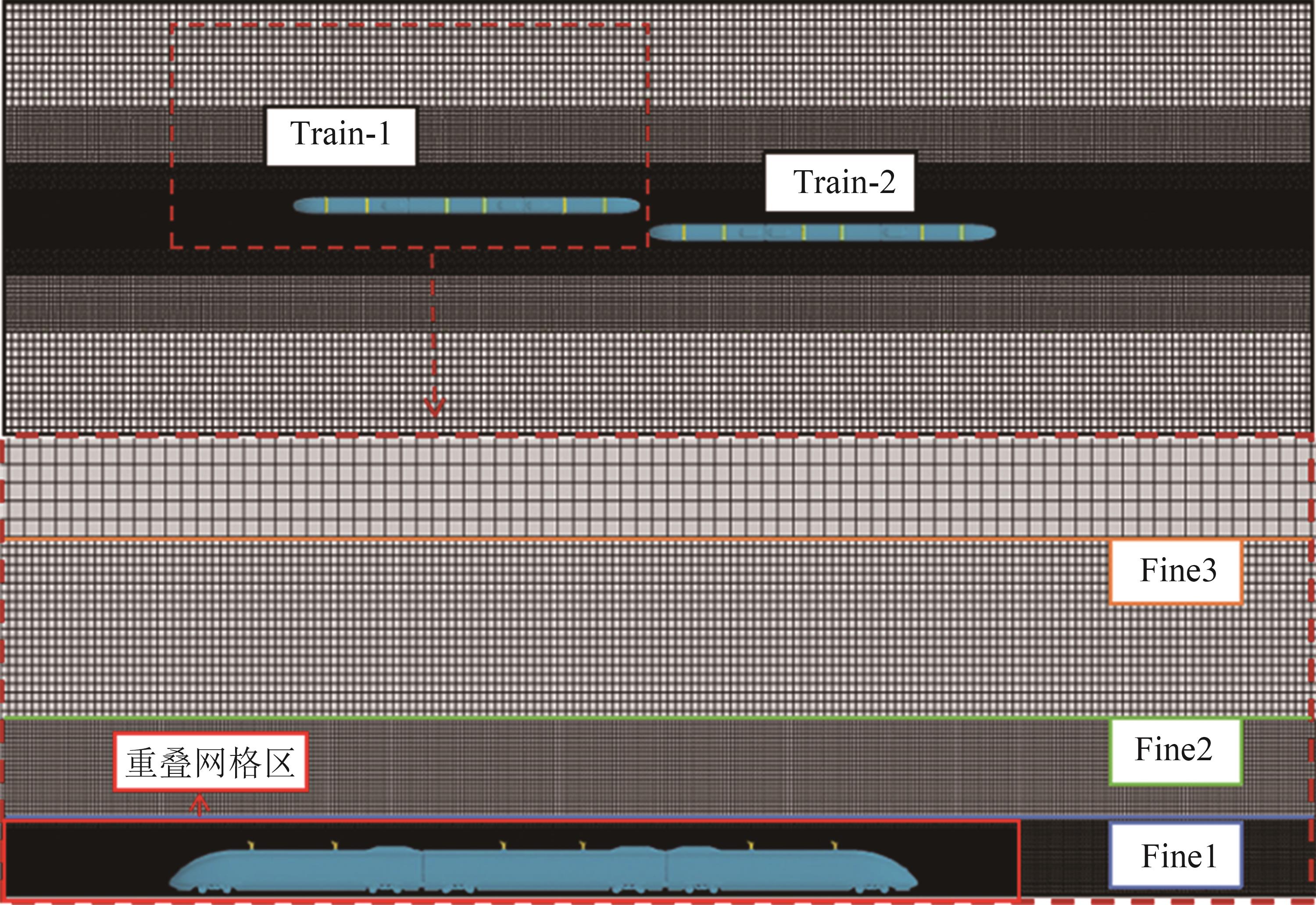

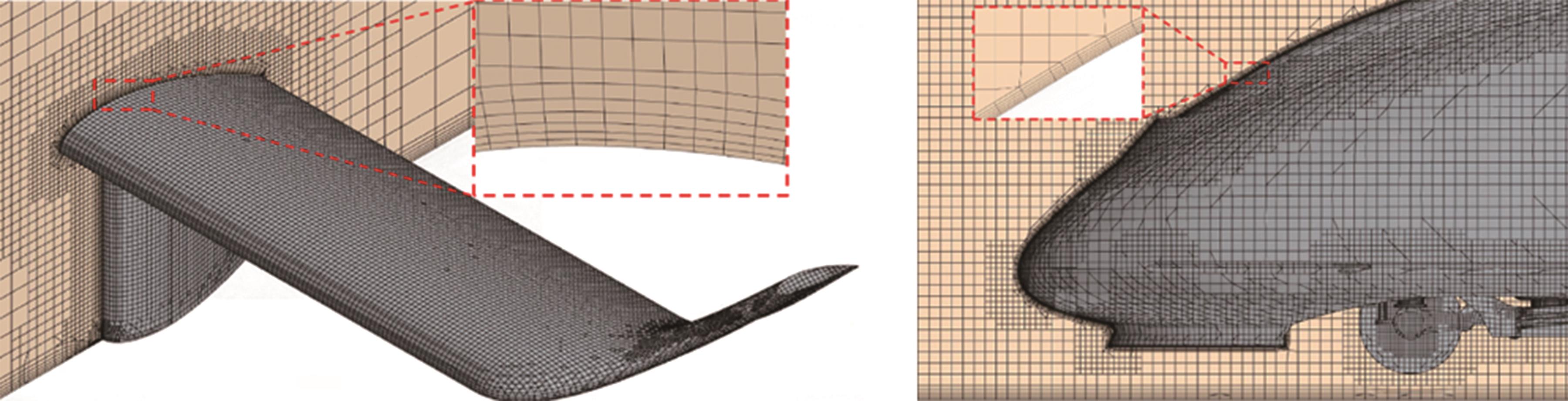

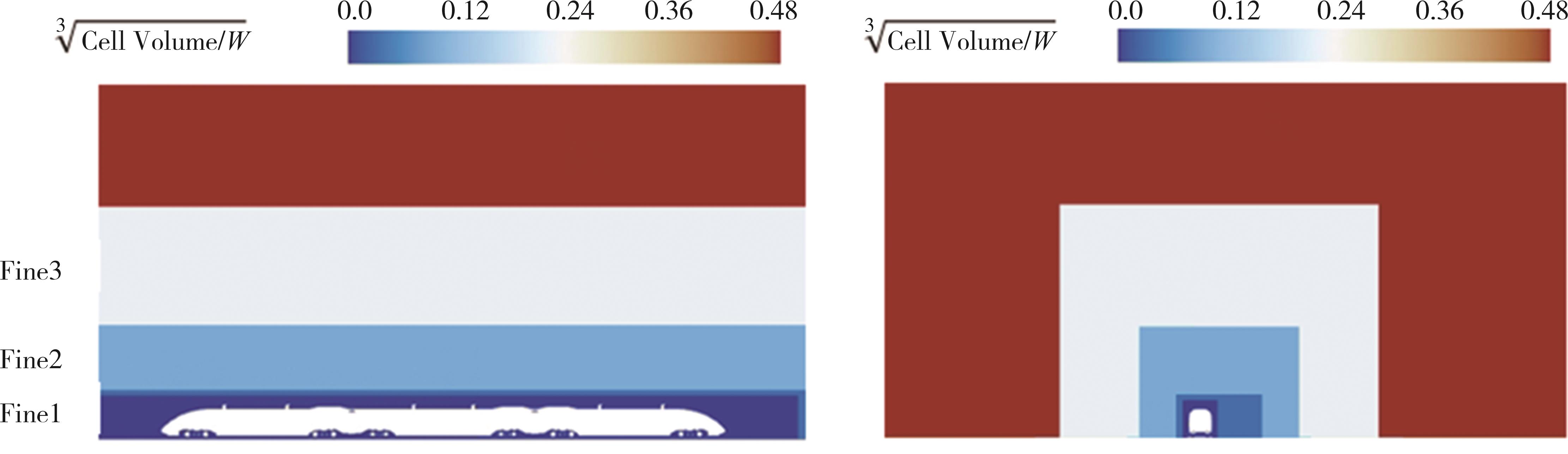

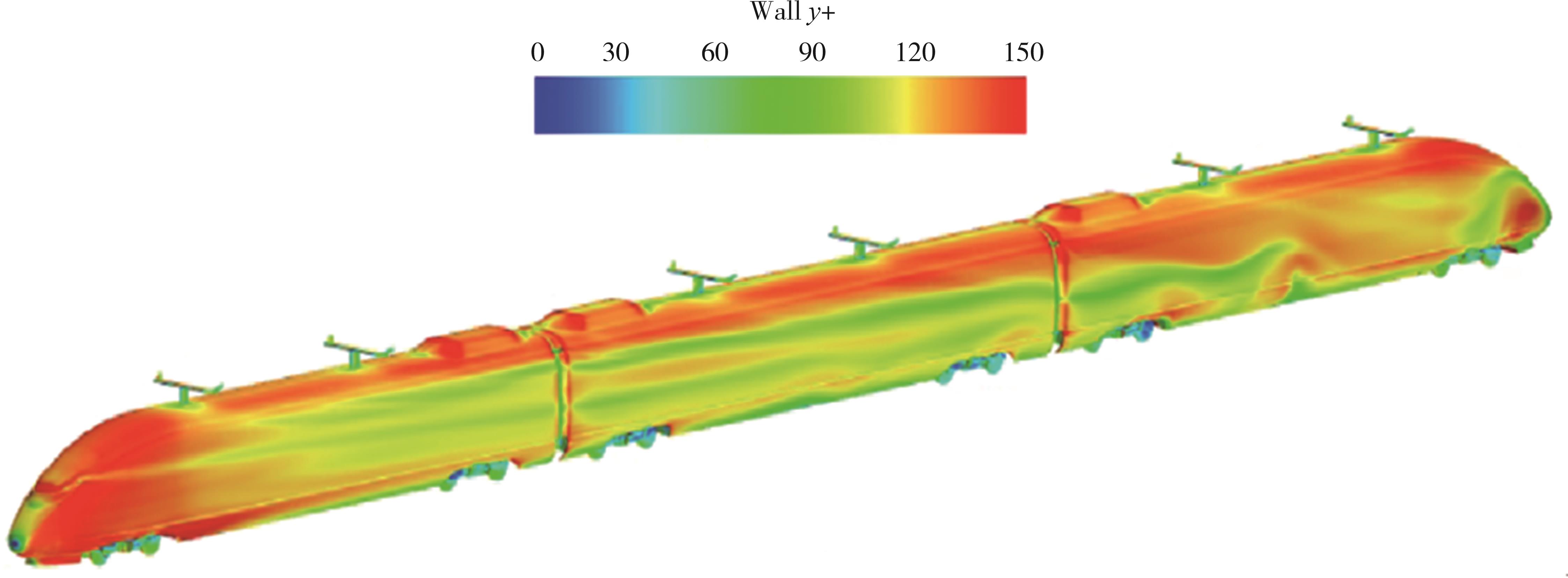

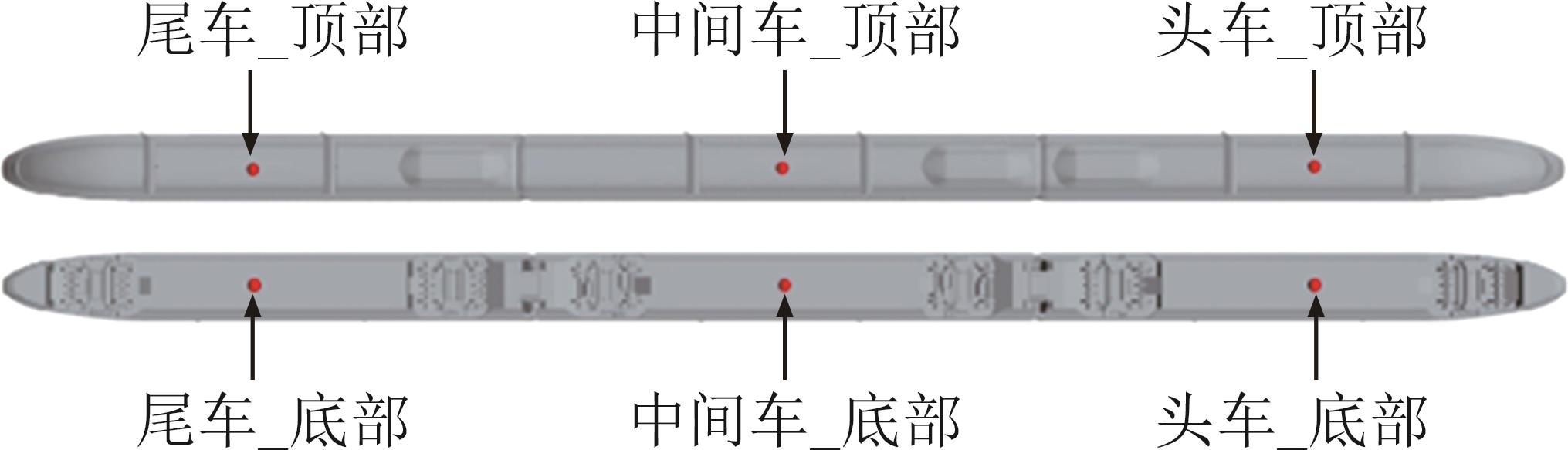

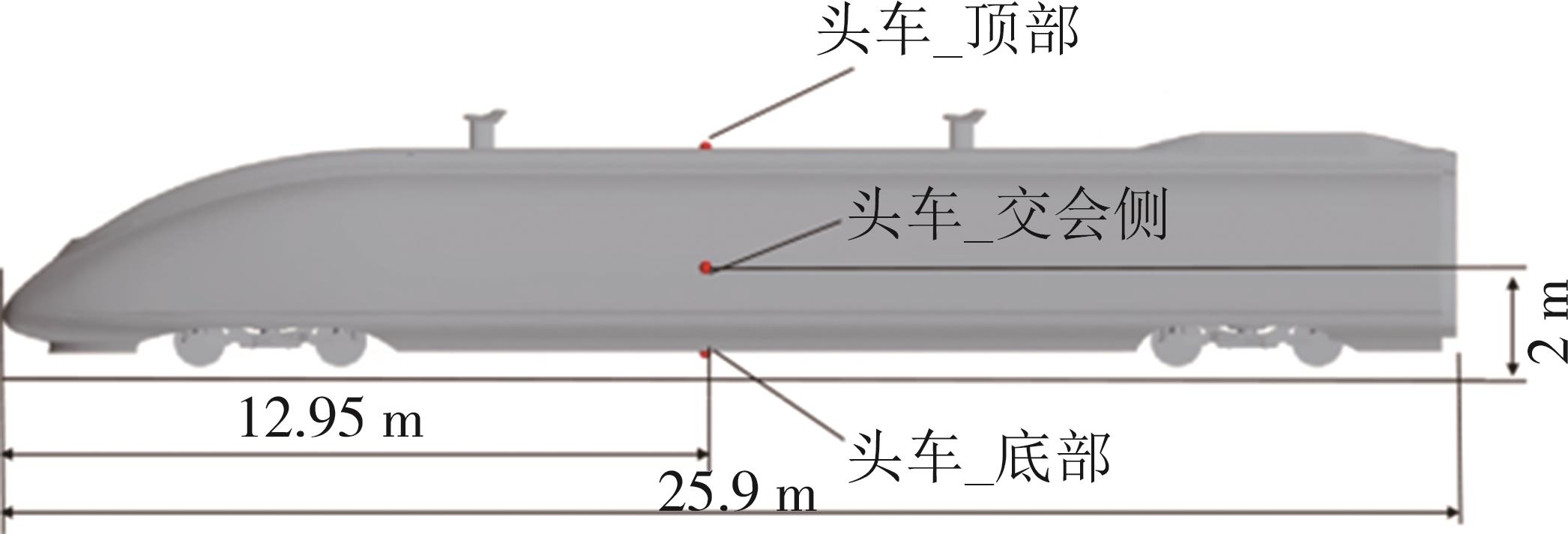

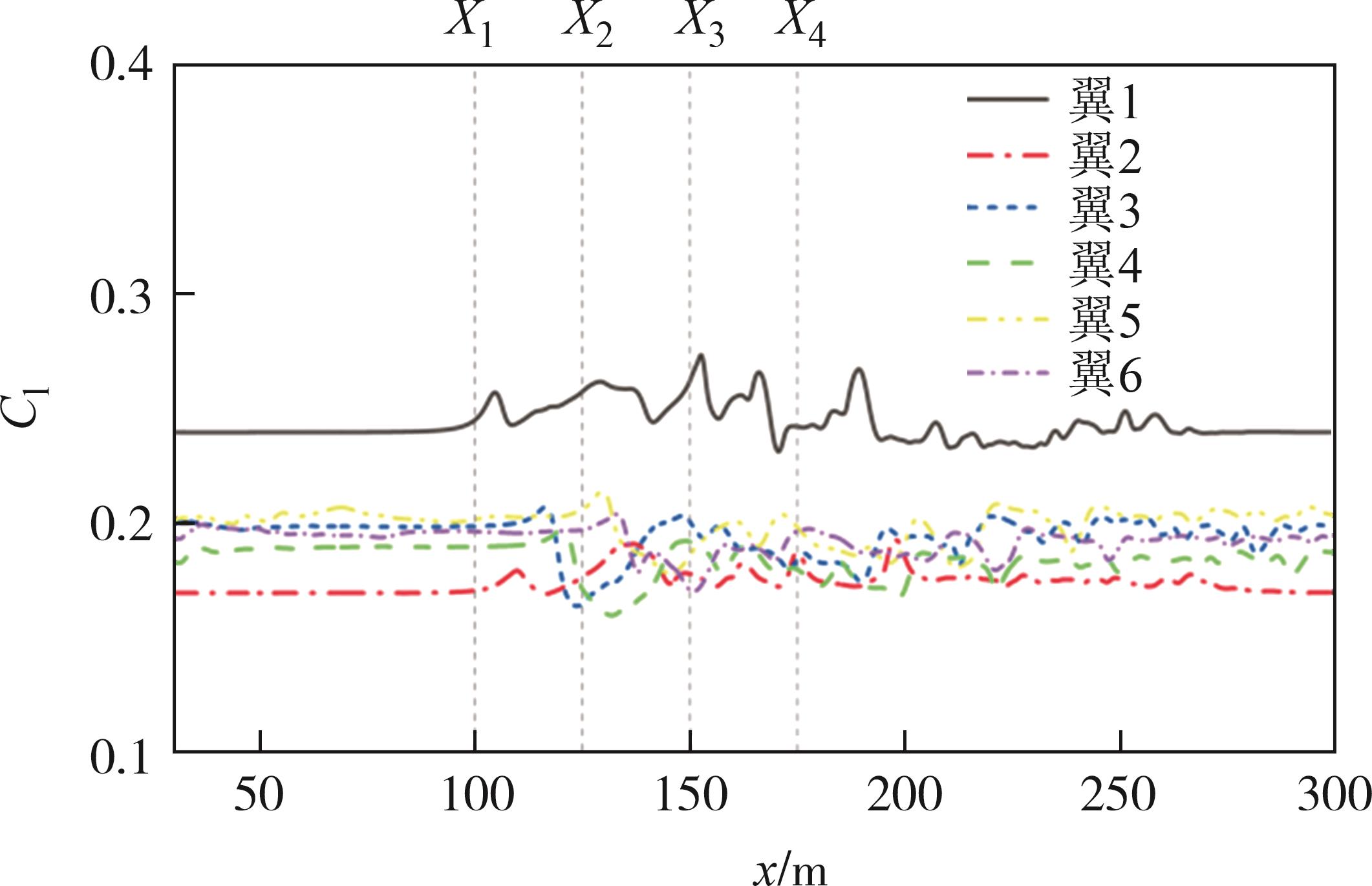

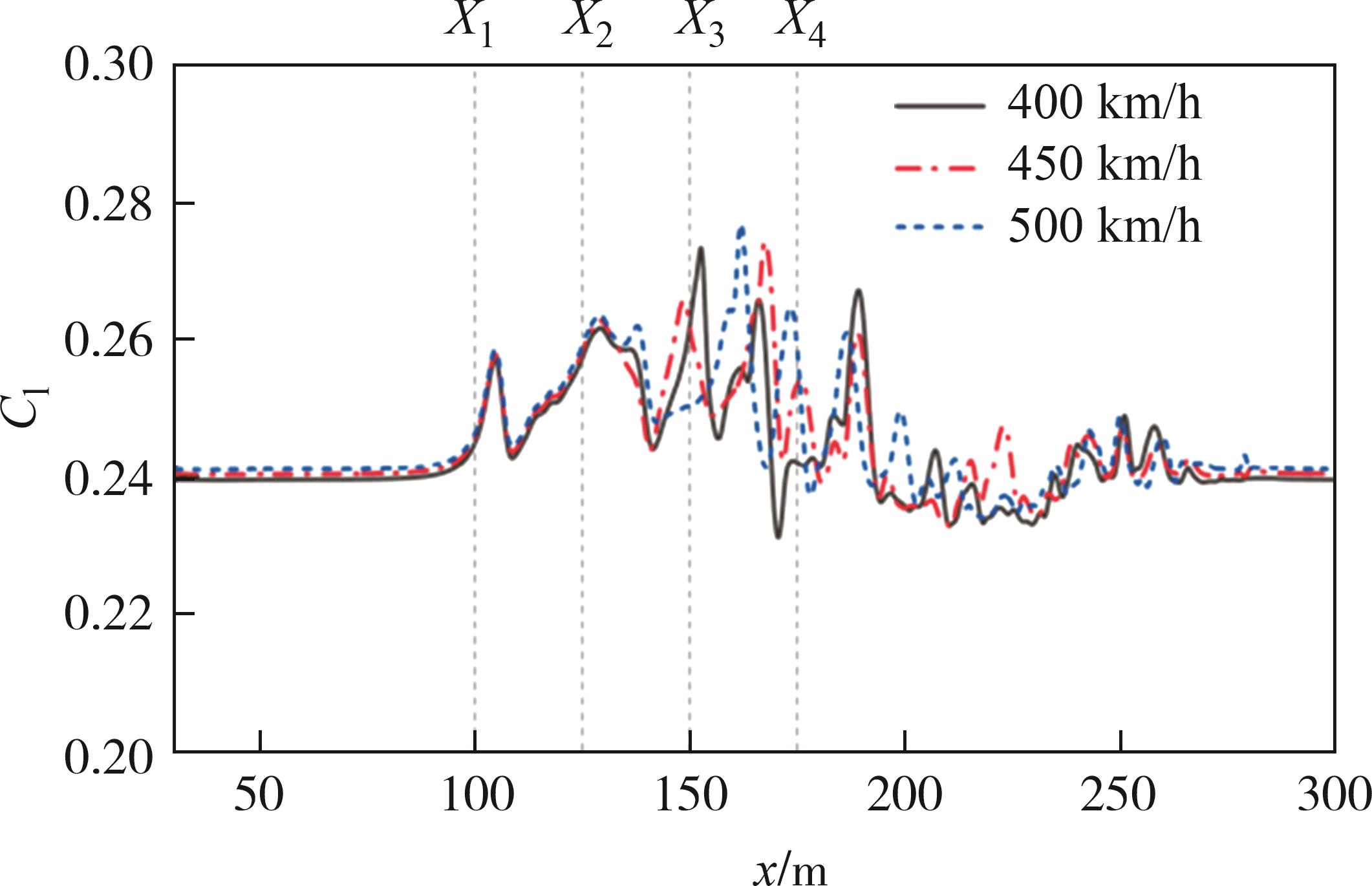

摘要:为探究升力翼高速列车在交会时的气动性能,以三车编组某型 CRH 高速列车模型为研究对象, 通过研究不同的列车交会速度, 探讨其对升力翼高速列车相关气动性能的影响规律. 研究结果表明:行驶方向的第一个翼受到的升力较大,交会侧升力较易受到干扰;随着速度增加, 升力翼装置产生的升力也增加,但其增幅会降低;中间车较头车和尾车受到的侧向力影响较小;随着行驶速度的提升, 列车所受到的最大侧向力会逐渐增大, 但增幅会有所降低;相较于非交会侧, 交会侧明显受到更强的轨侧压力;随着离交会中心线距离的增大, 压力变化逐渐减小, 但整体变化趋势保持一致, 呈现“正-负-负-正”的整体趋势.

-

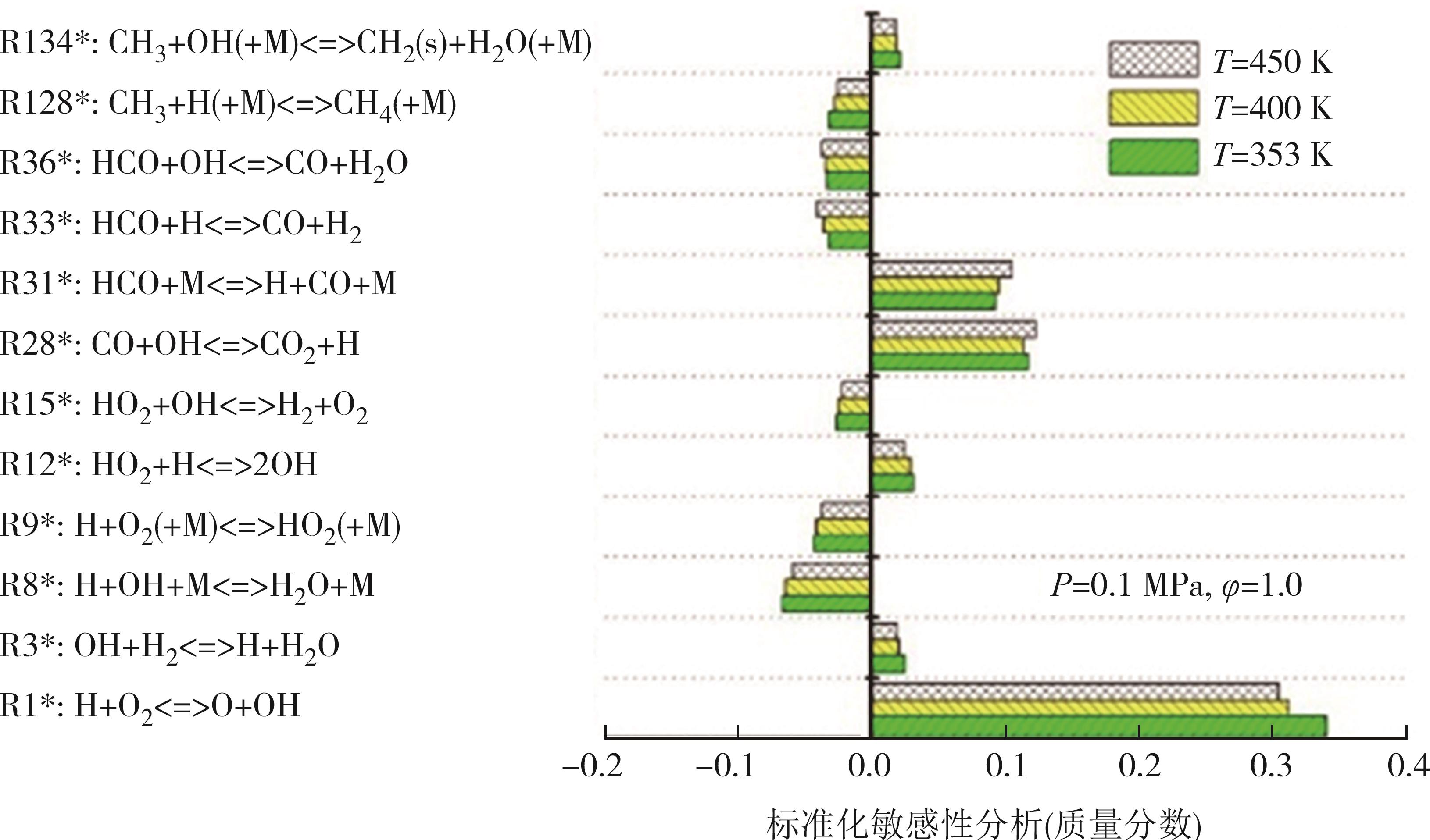

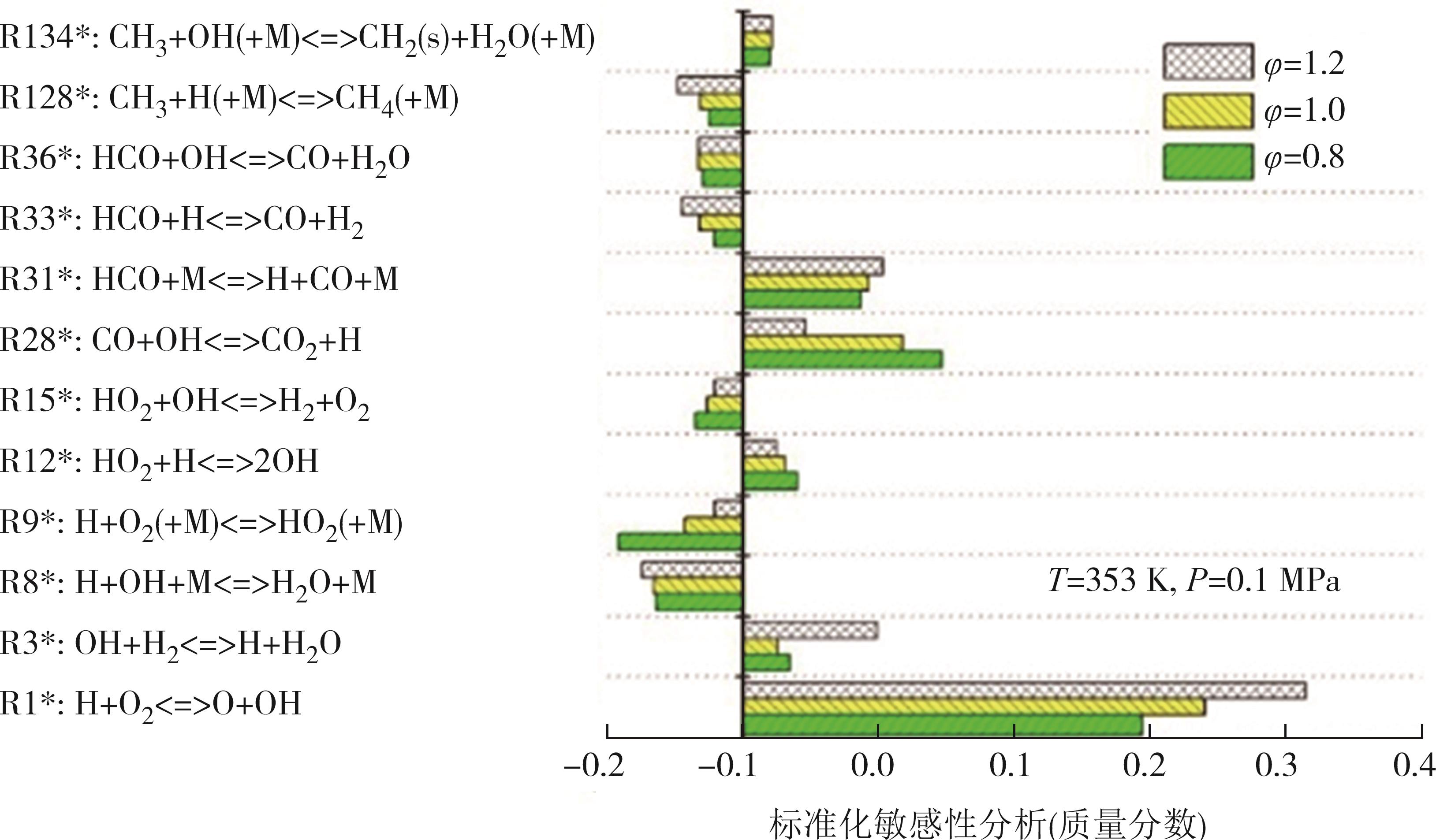

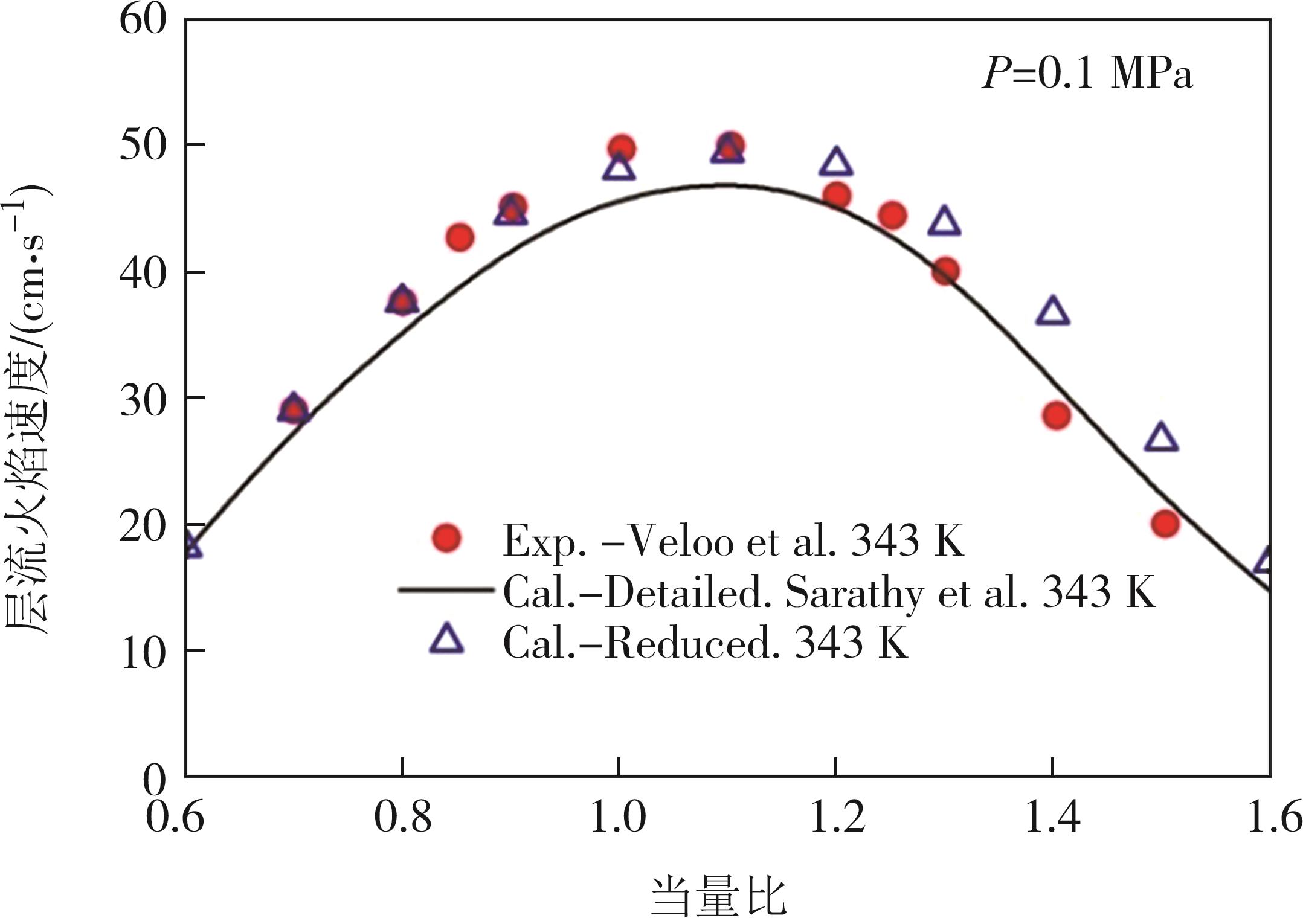

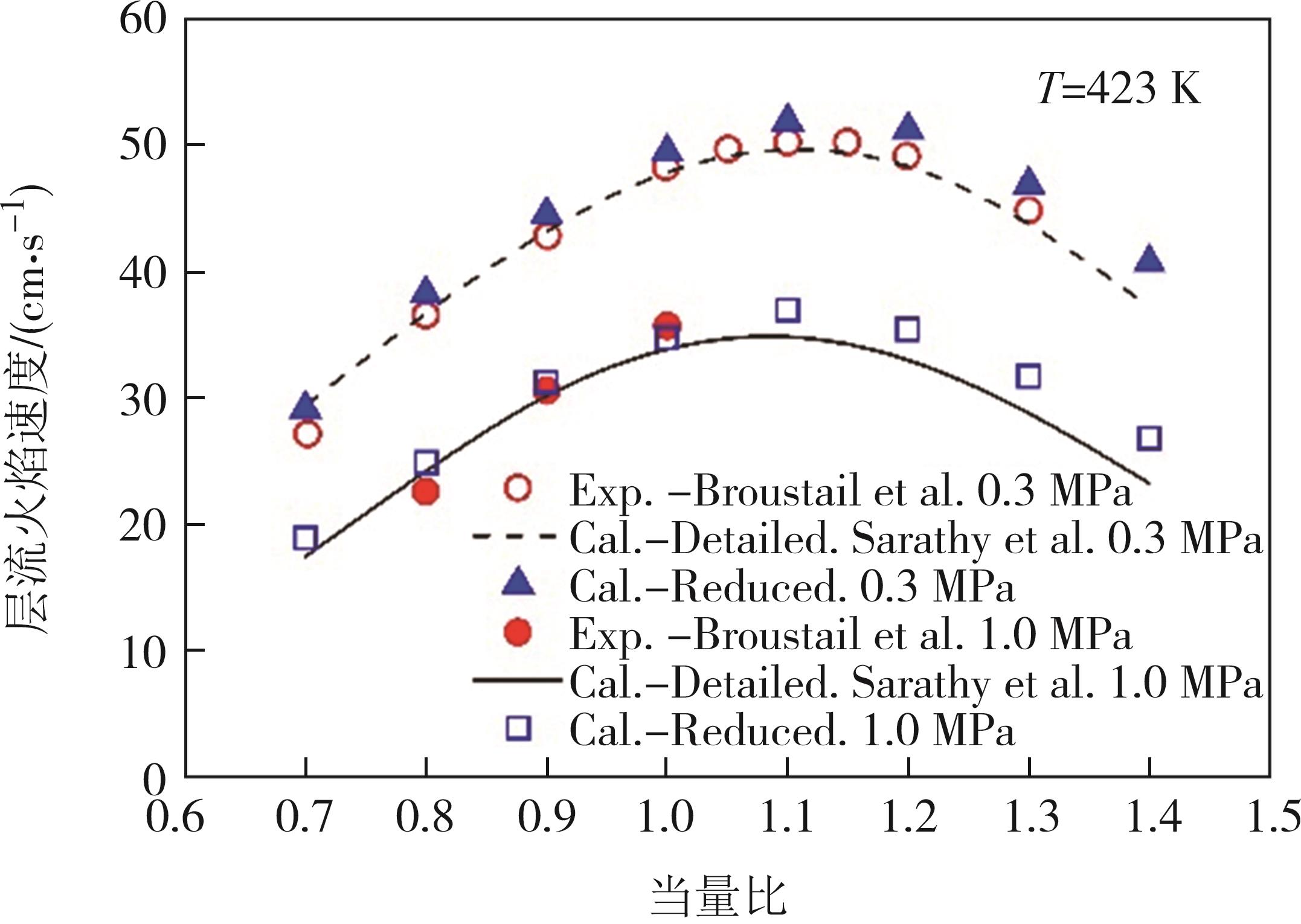

刘凯敏 1,2,鄂加强 1?,马寅杰 1,杨靖 1,罗武生 2,陈小强 1

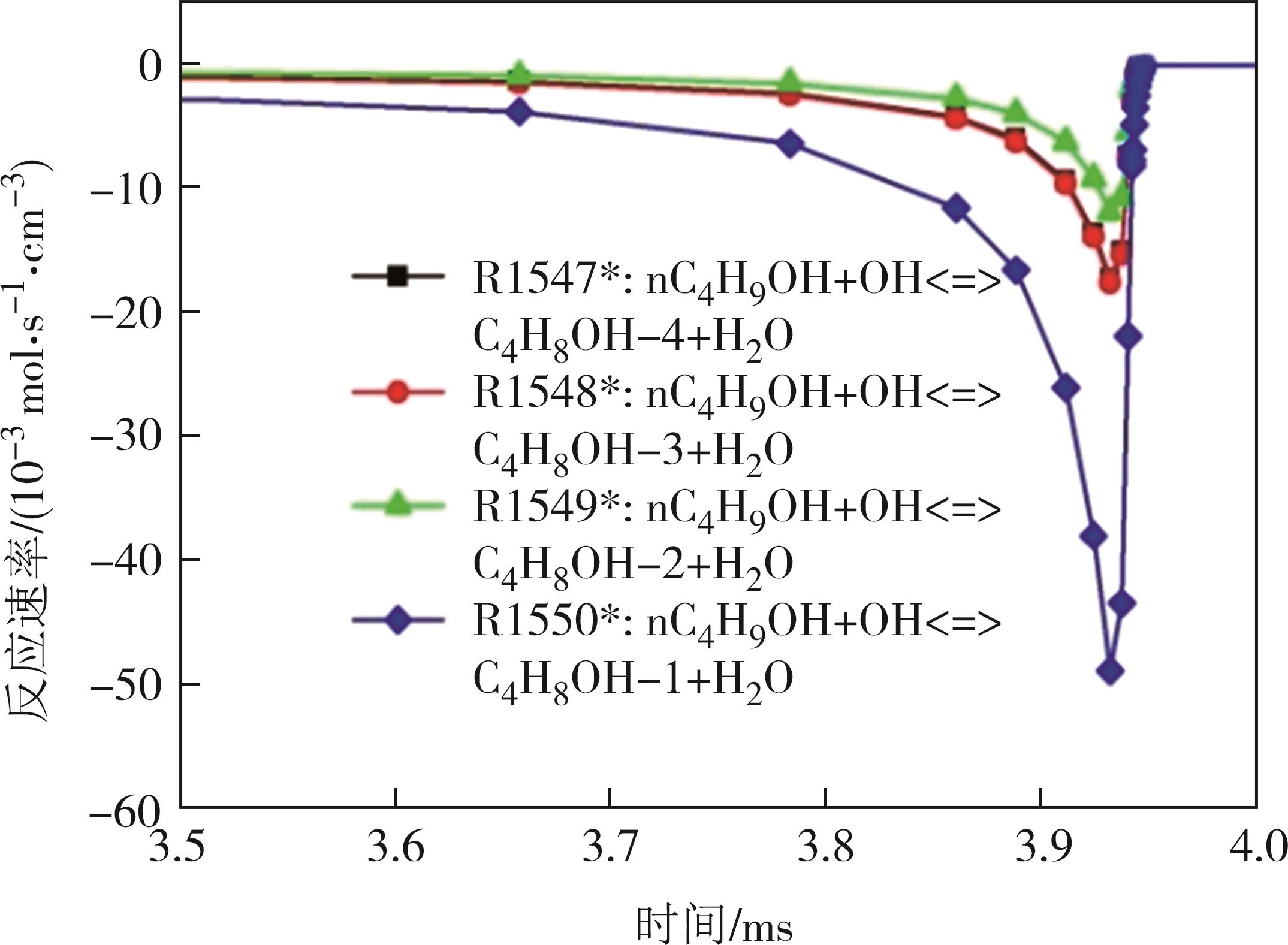

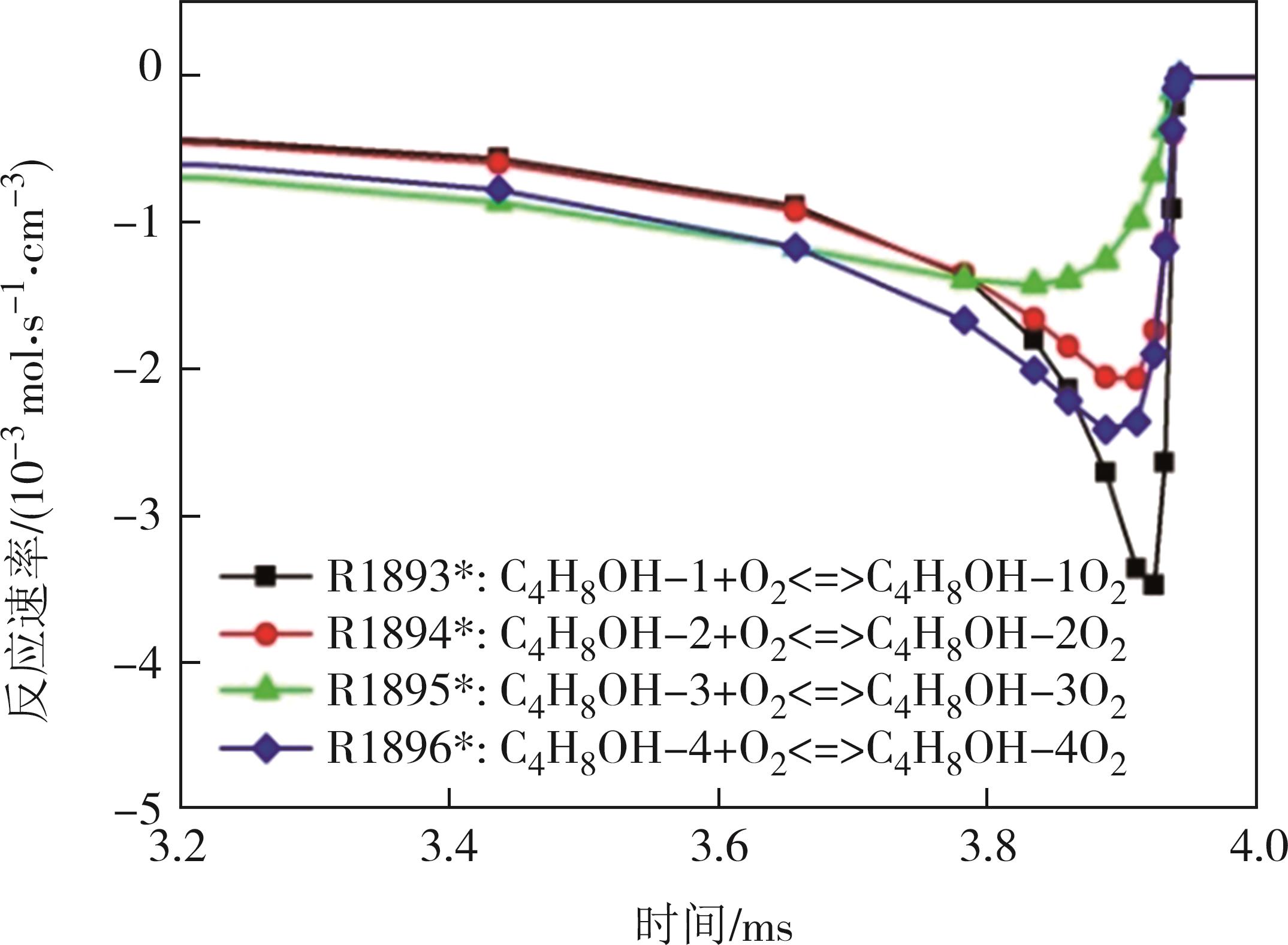

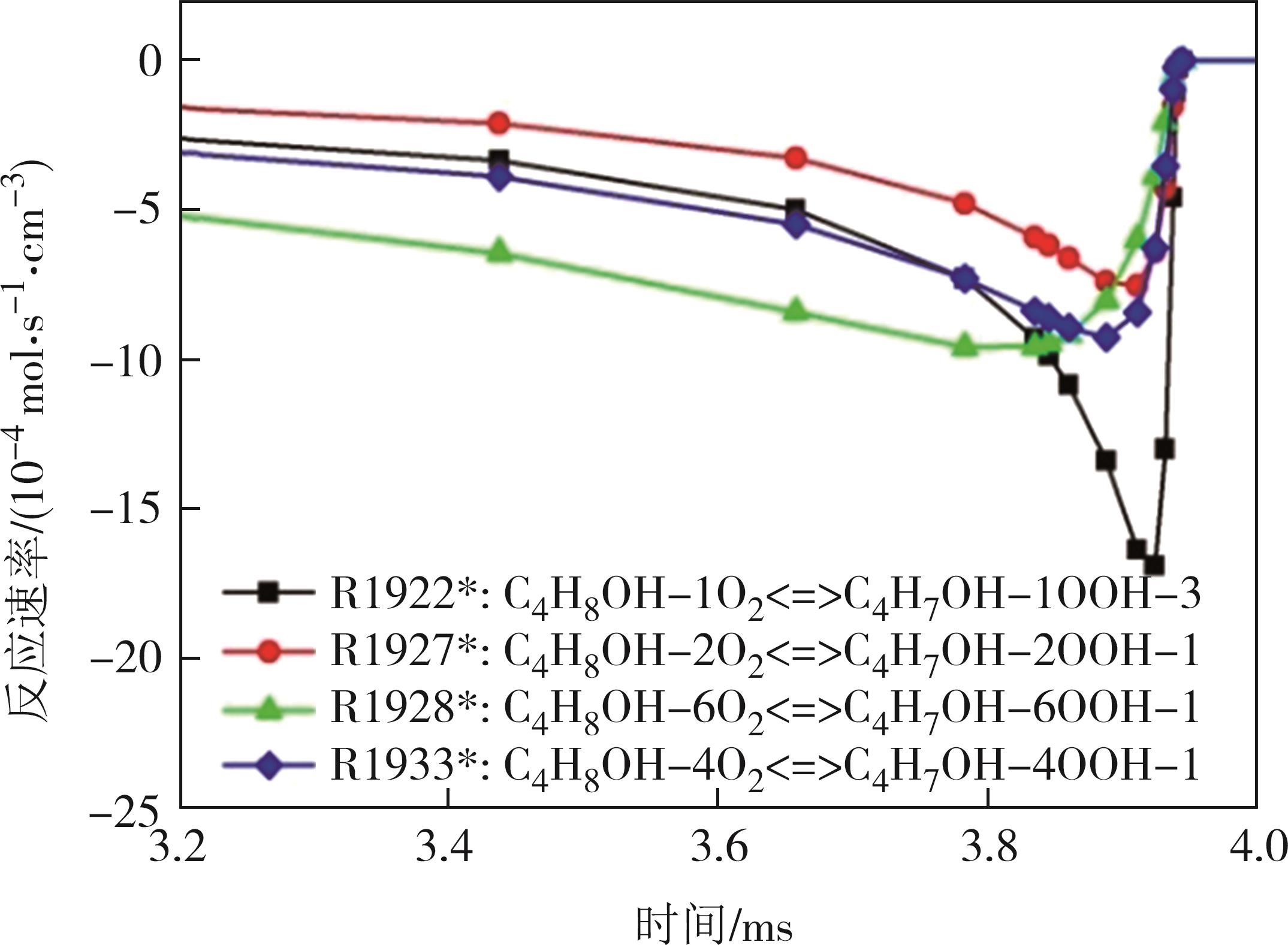

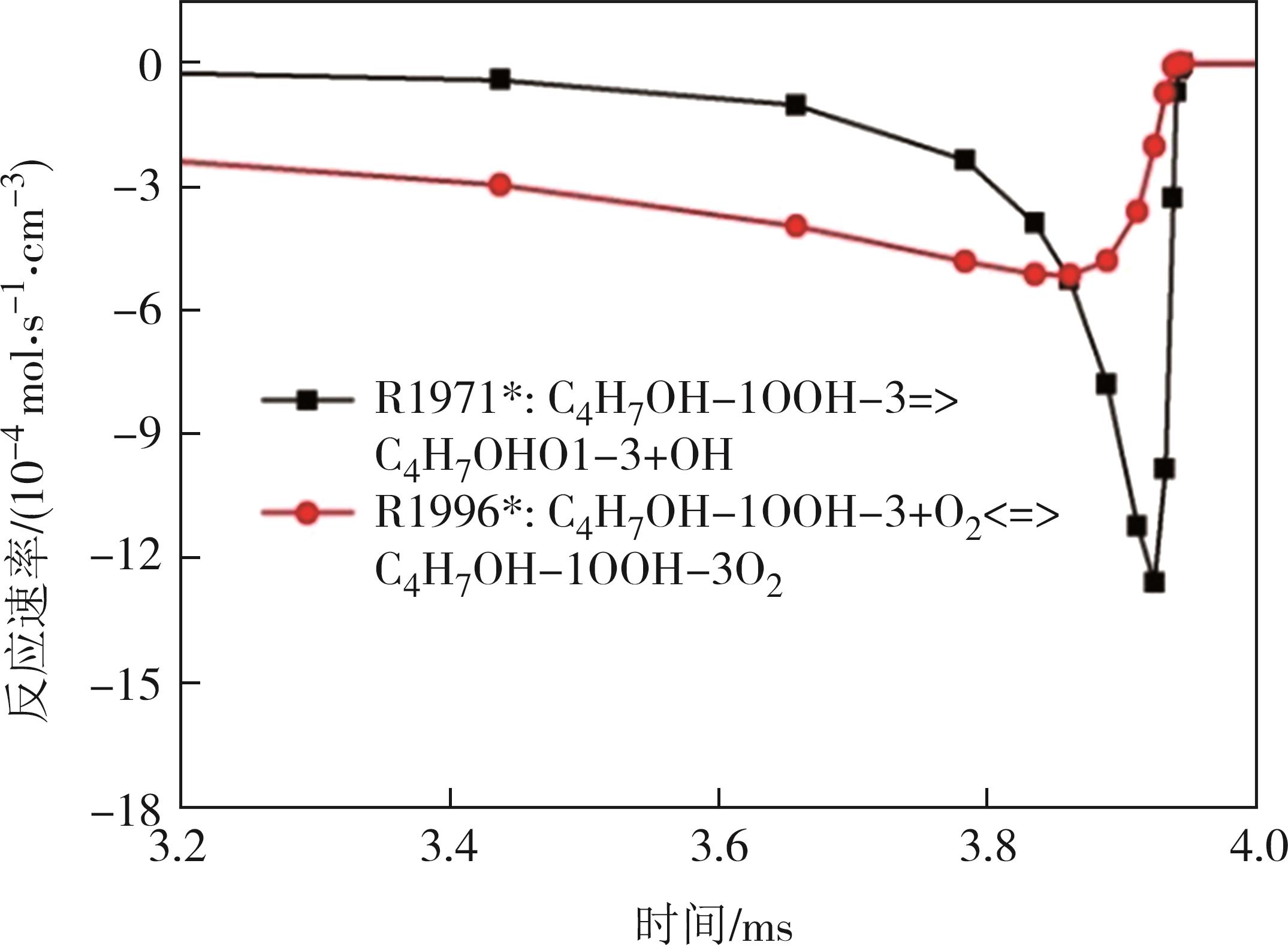

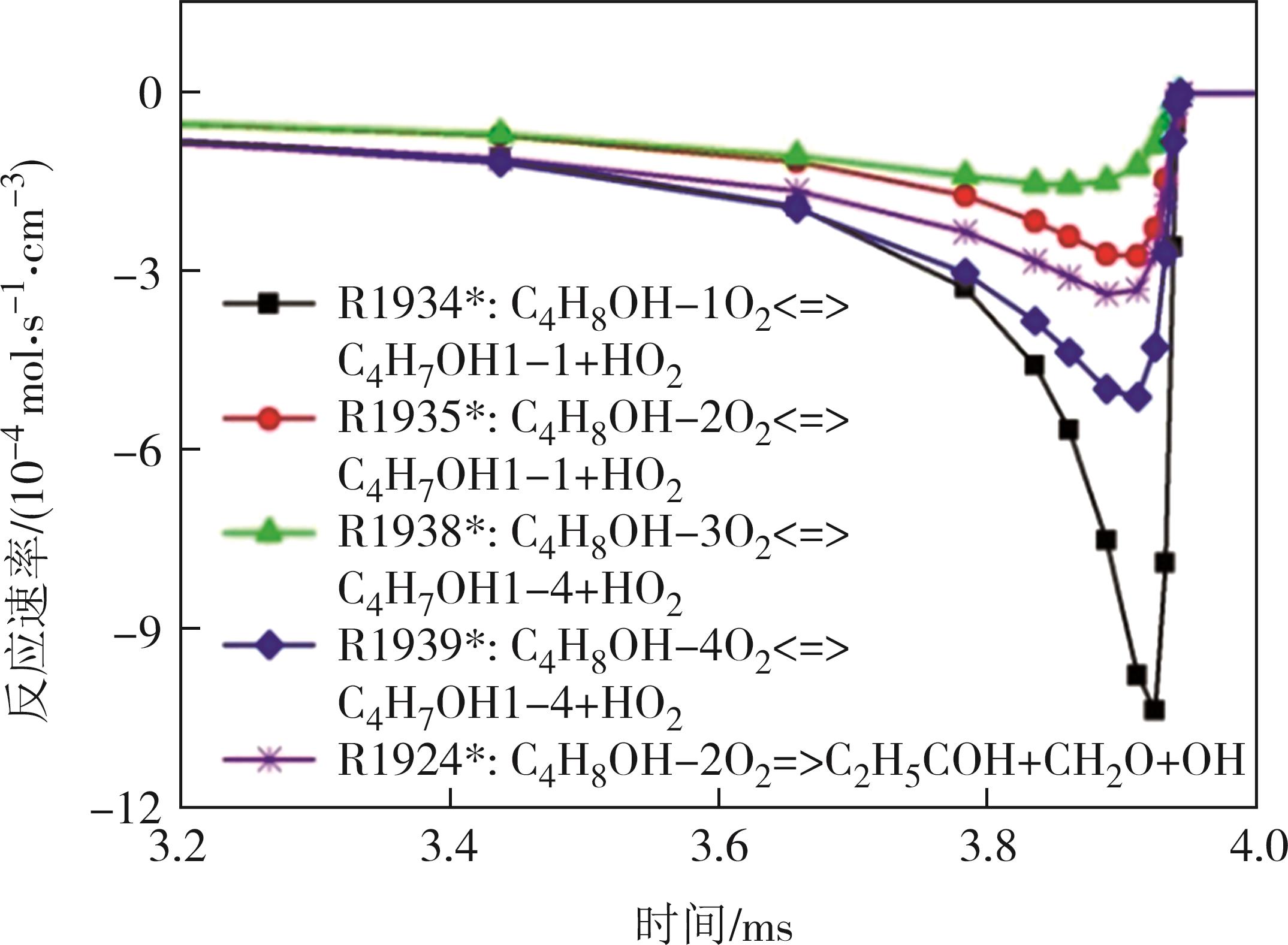

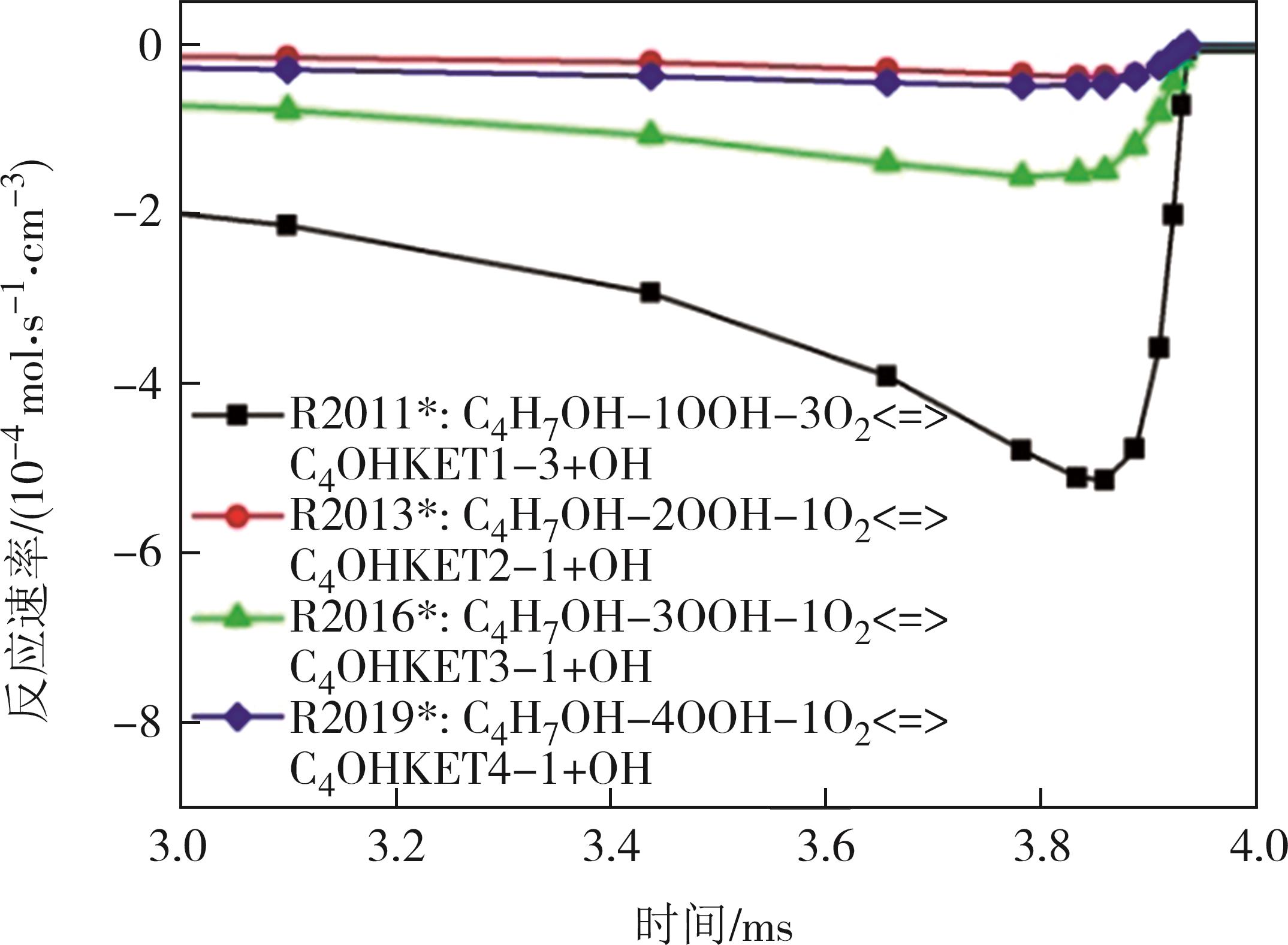

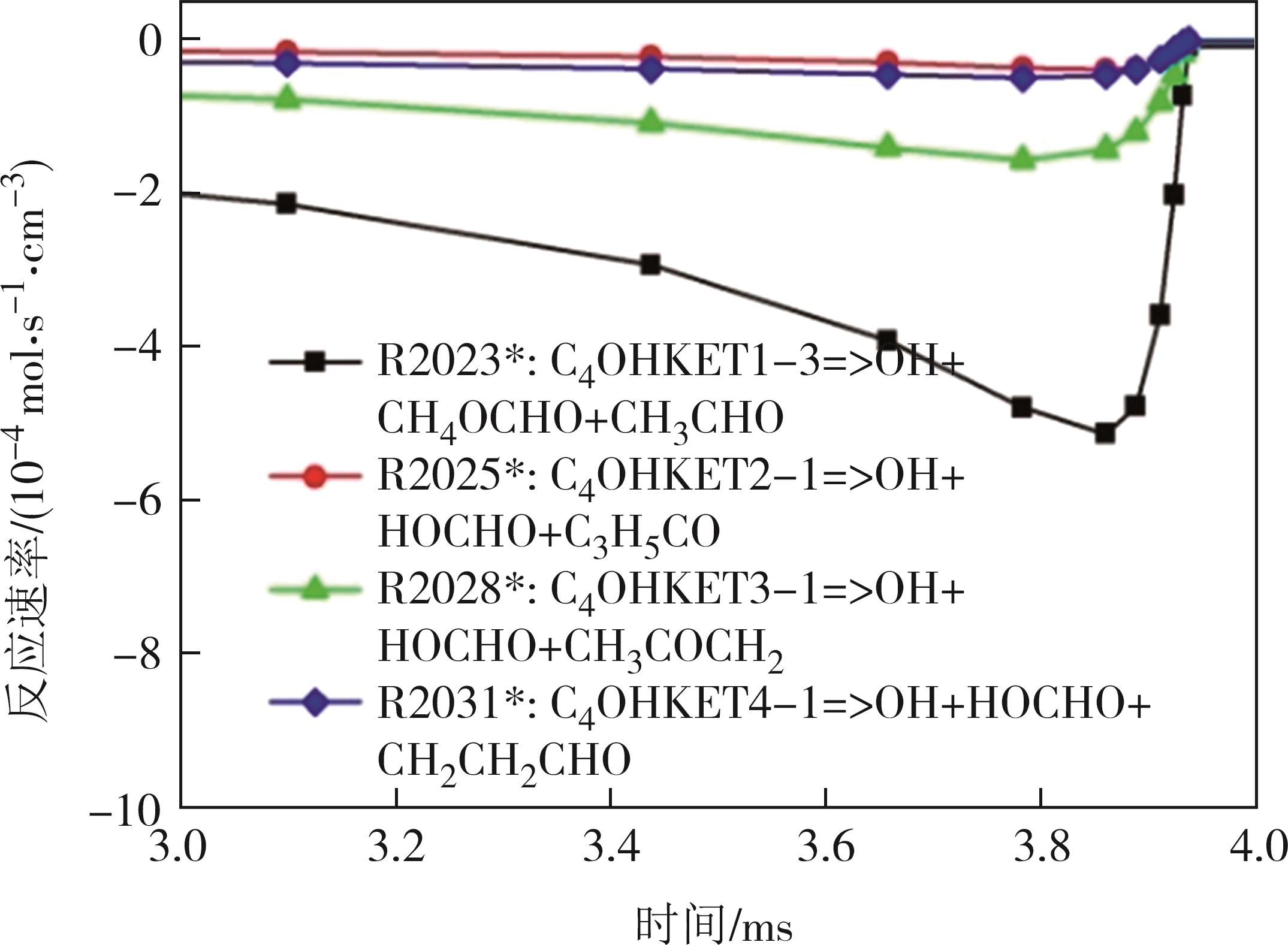

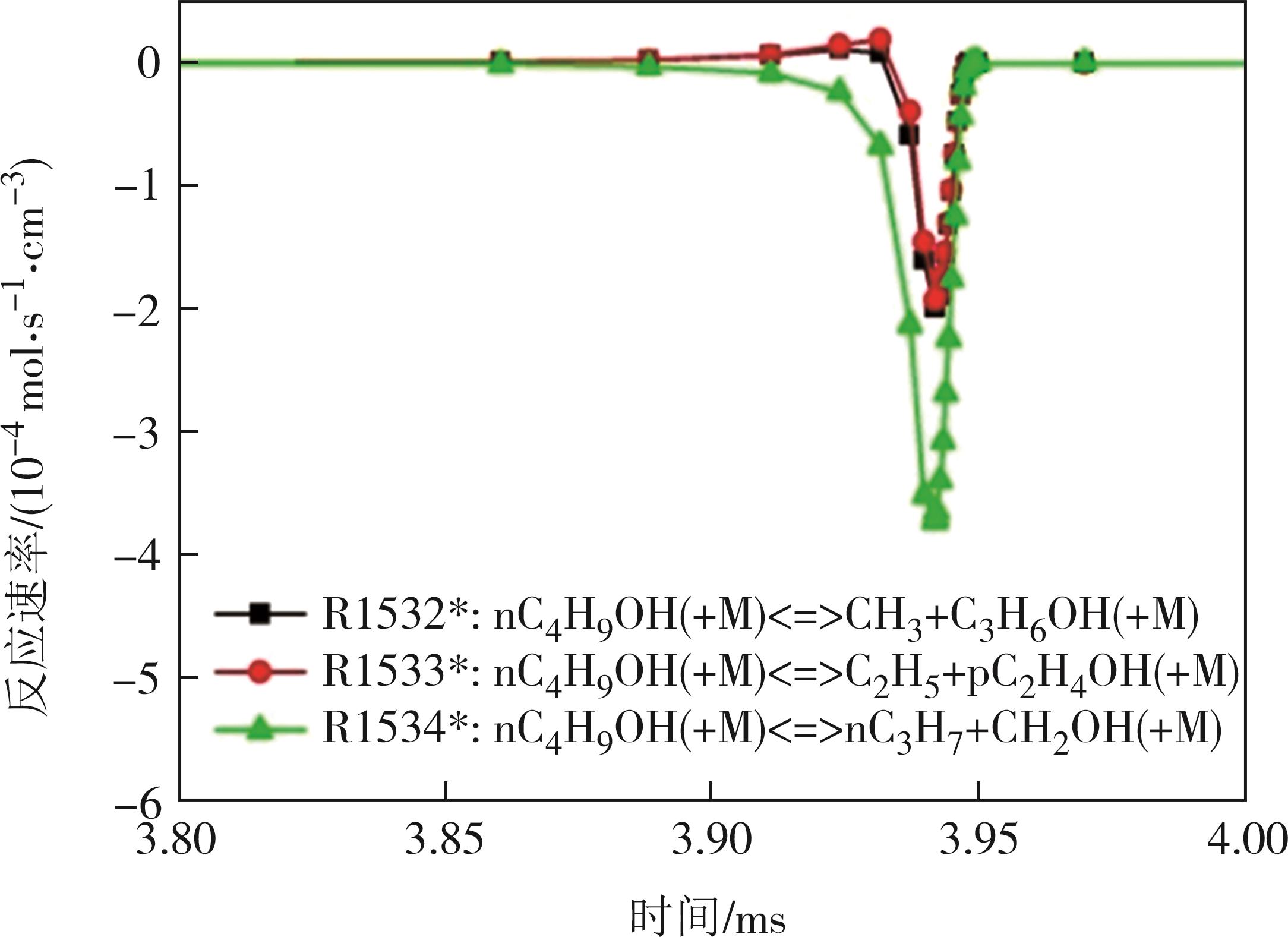

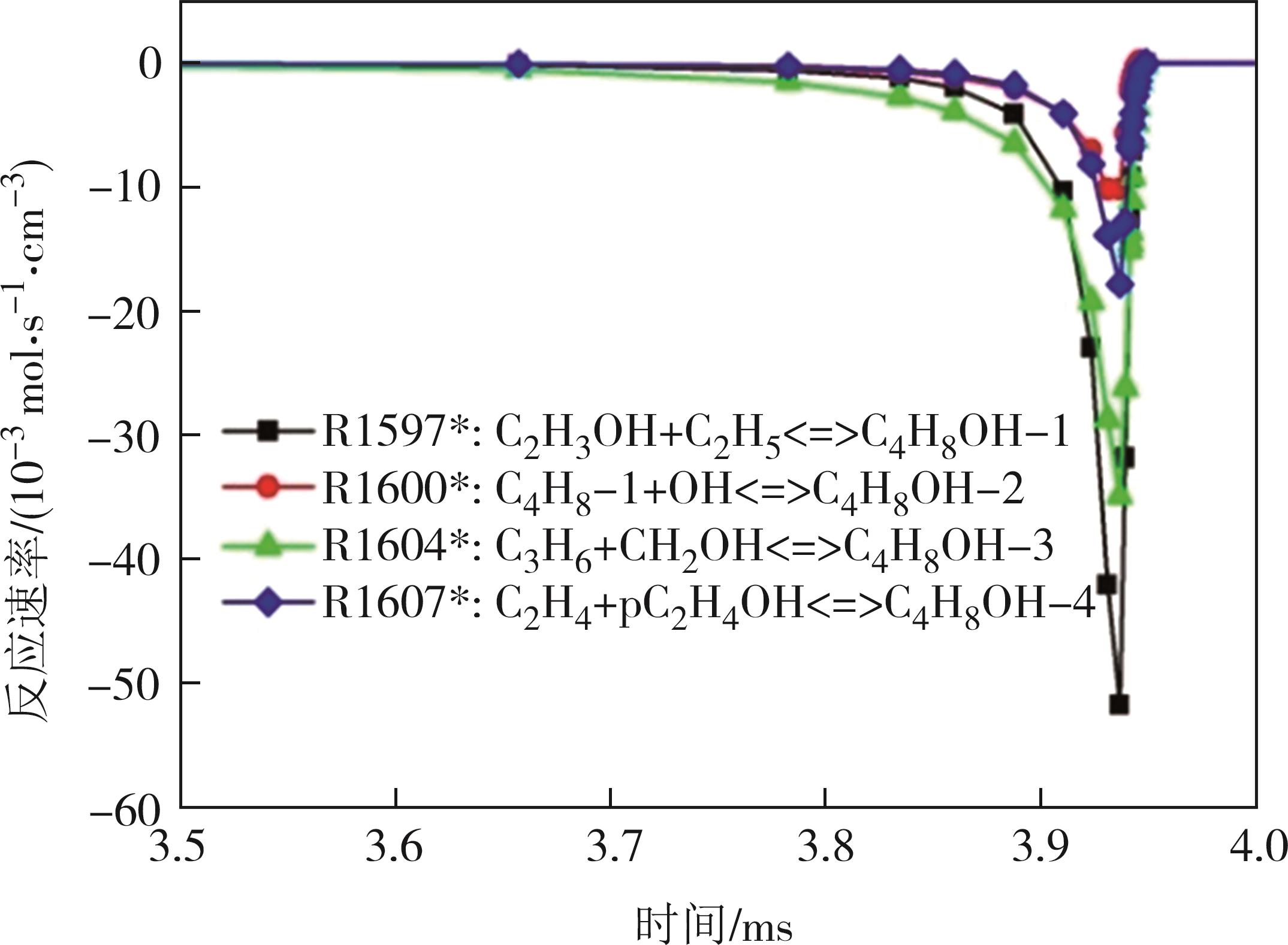

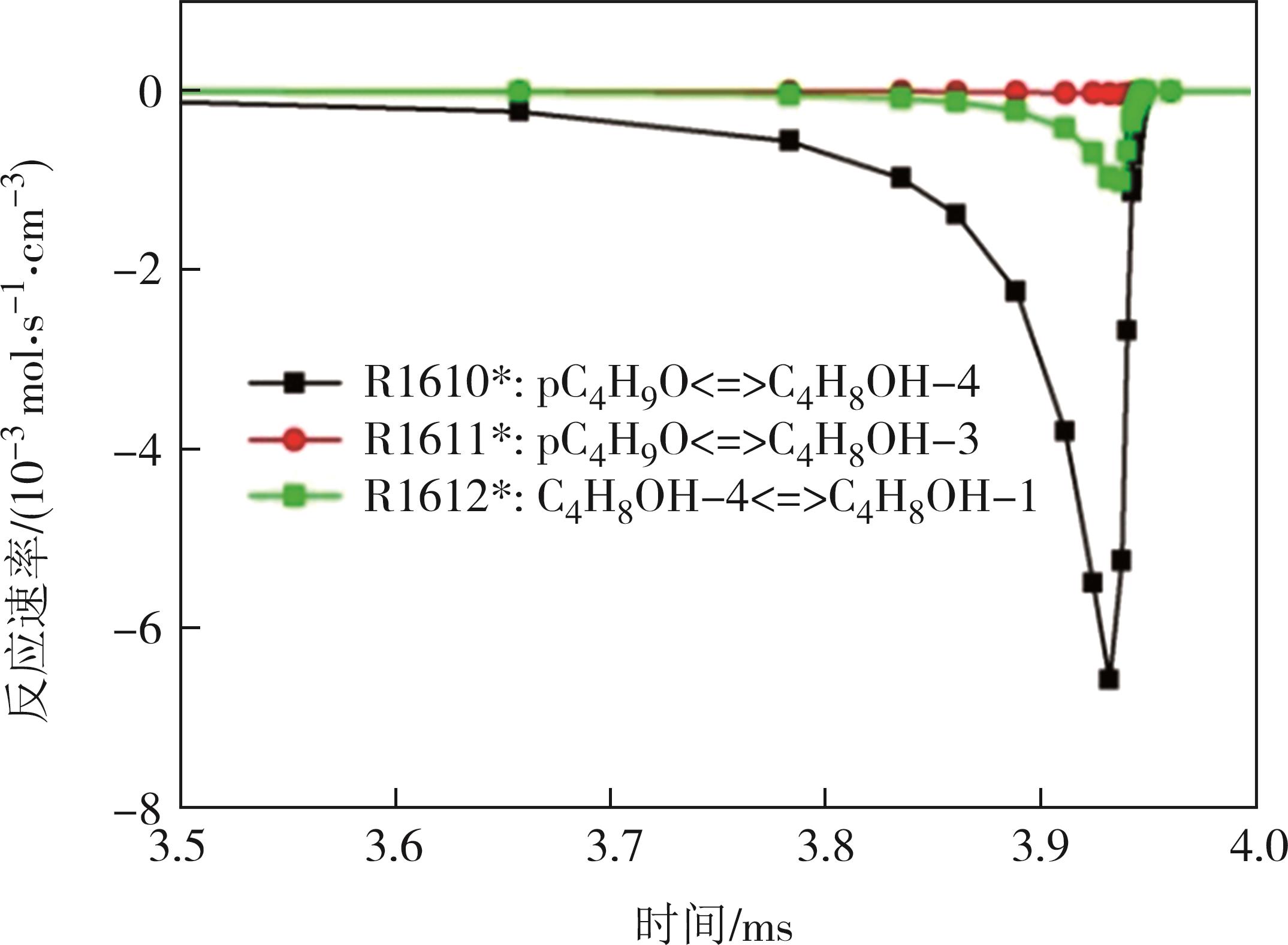

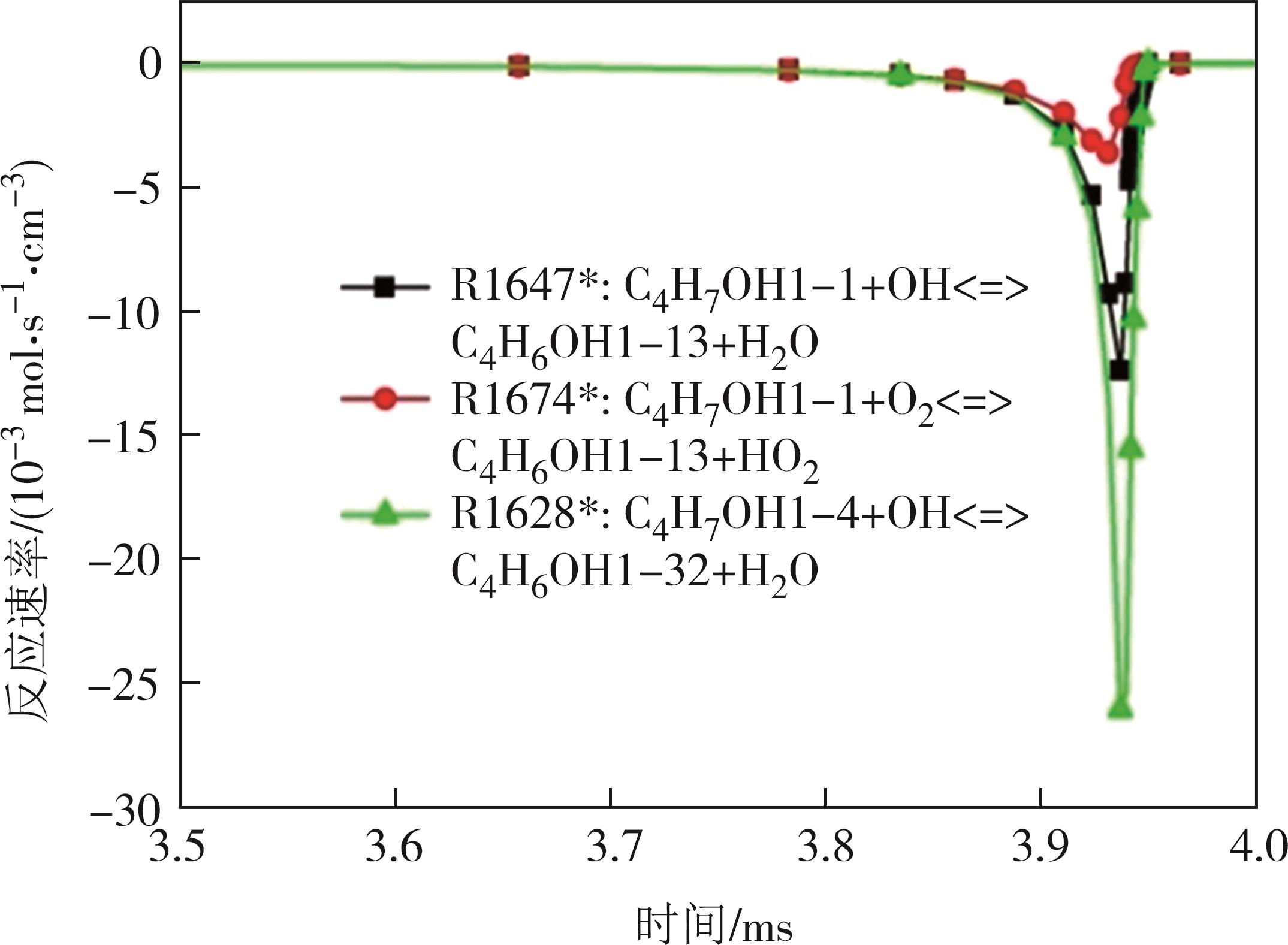

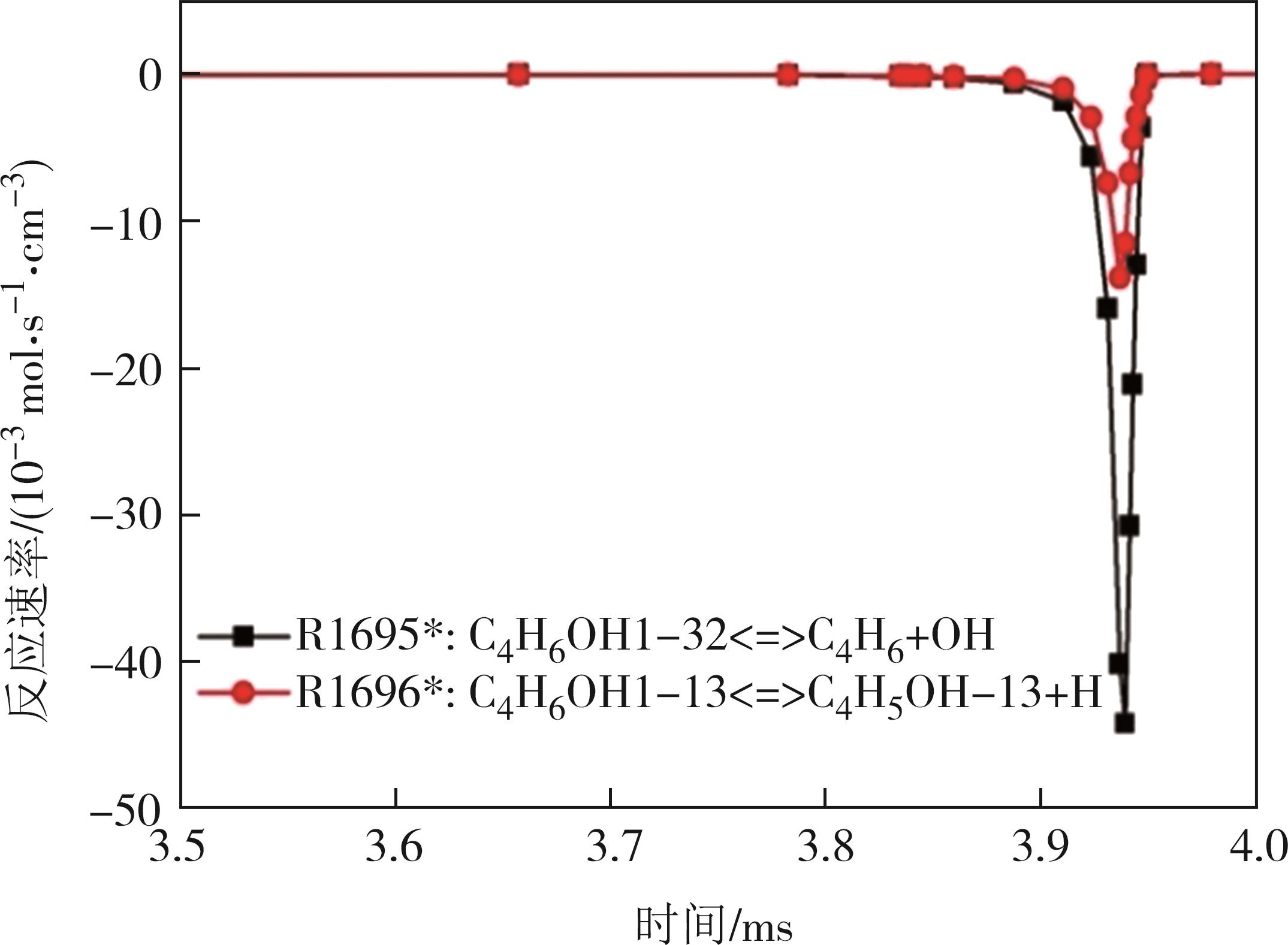

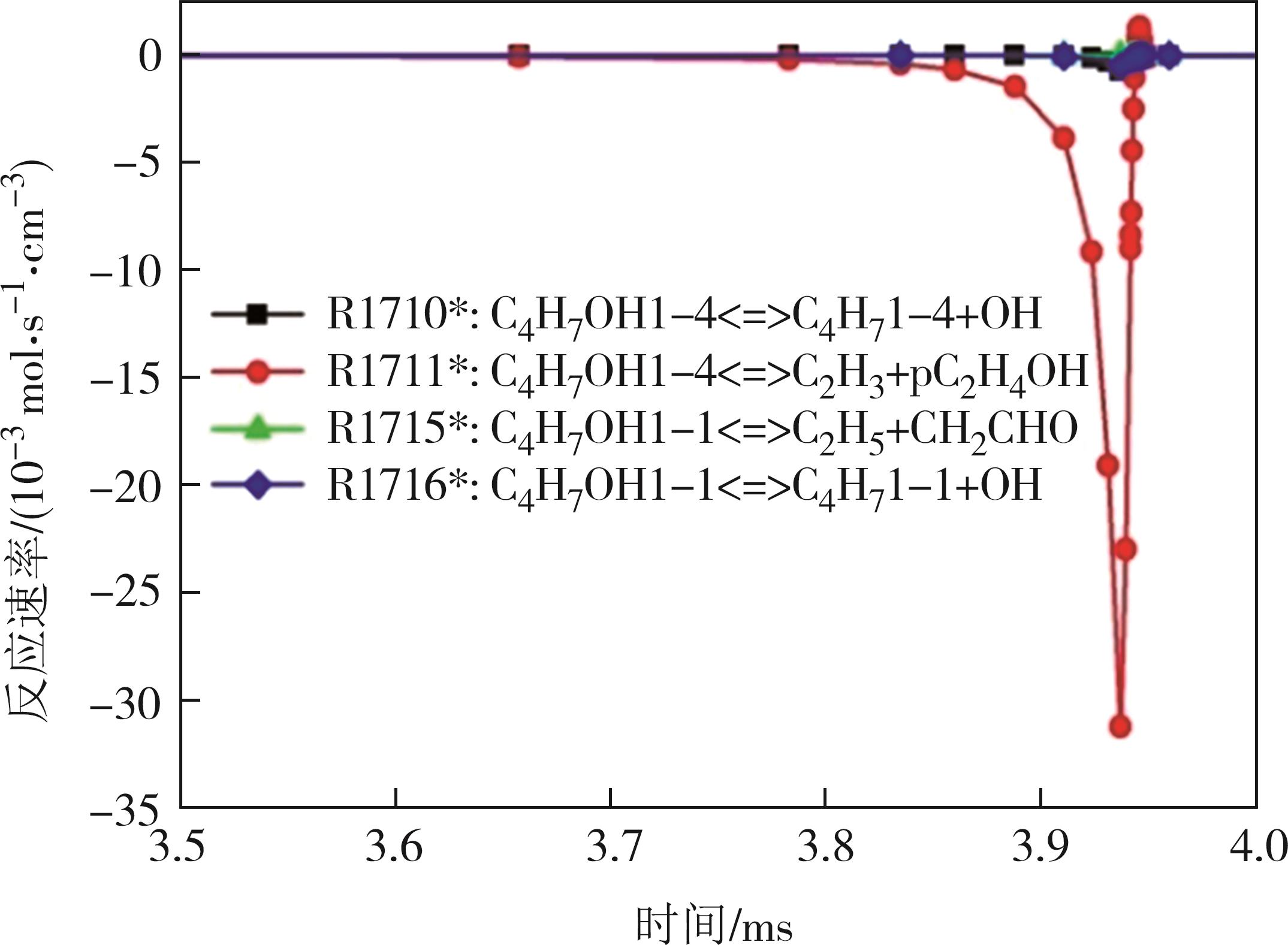

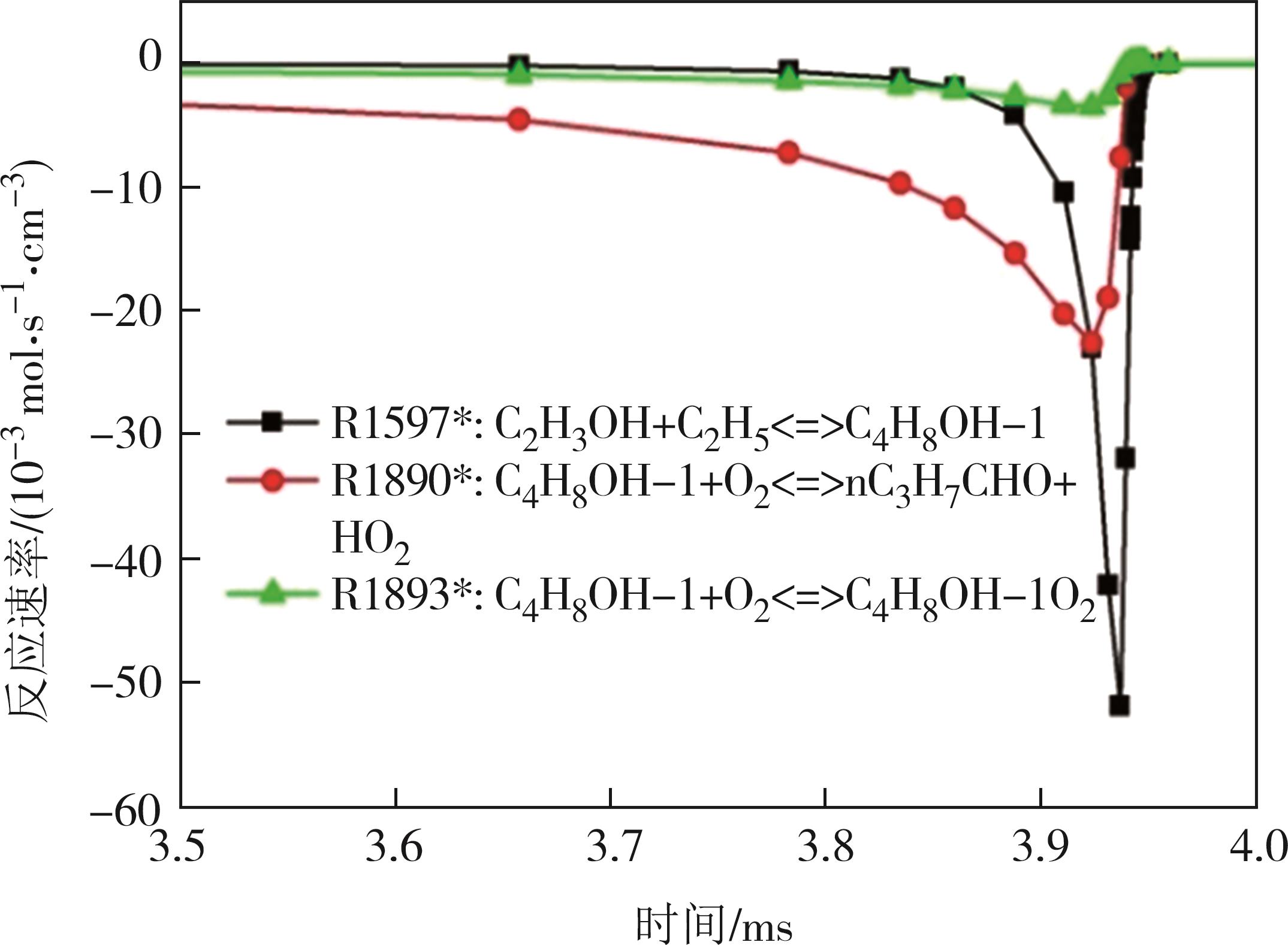

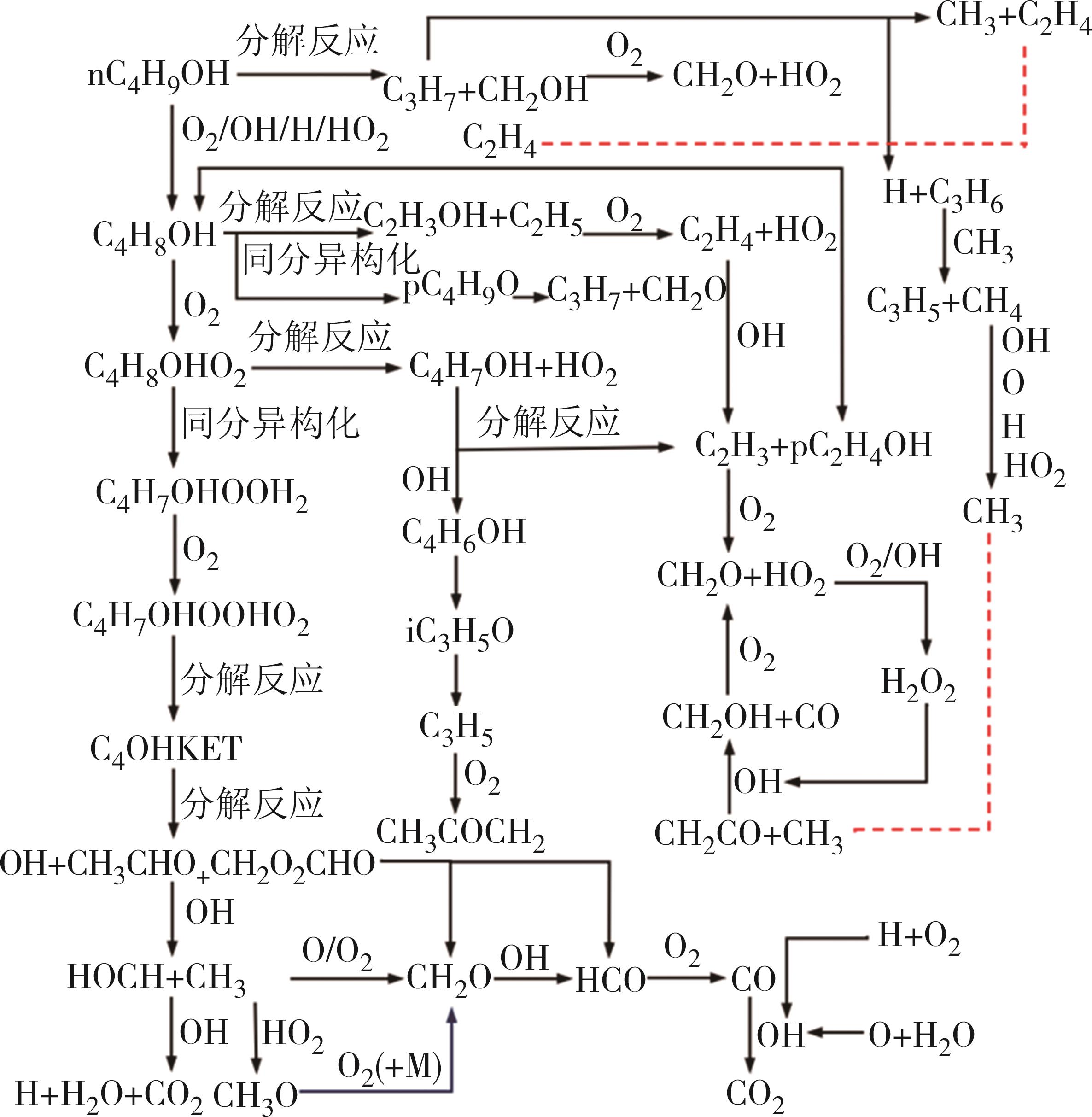

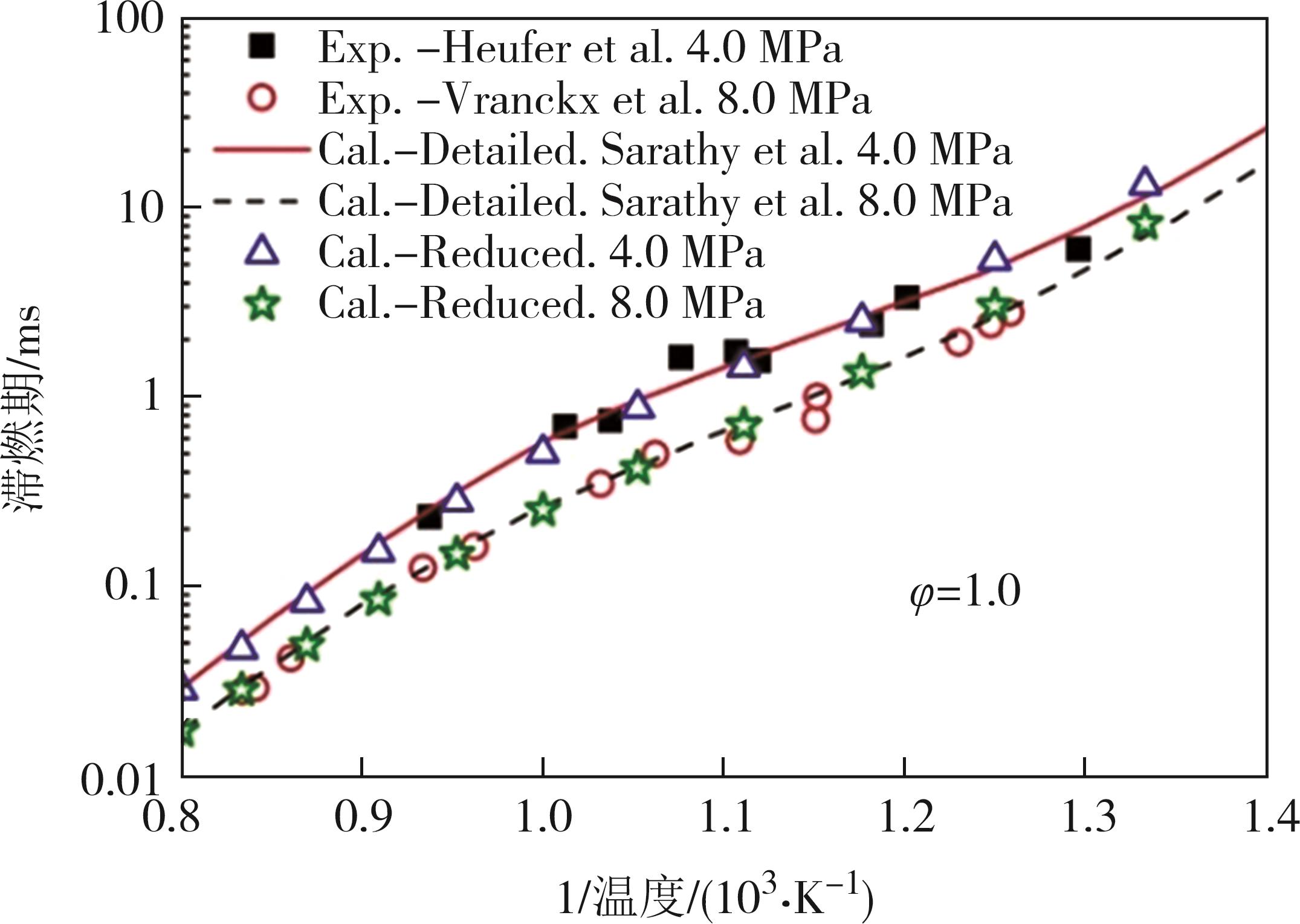

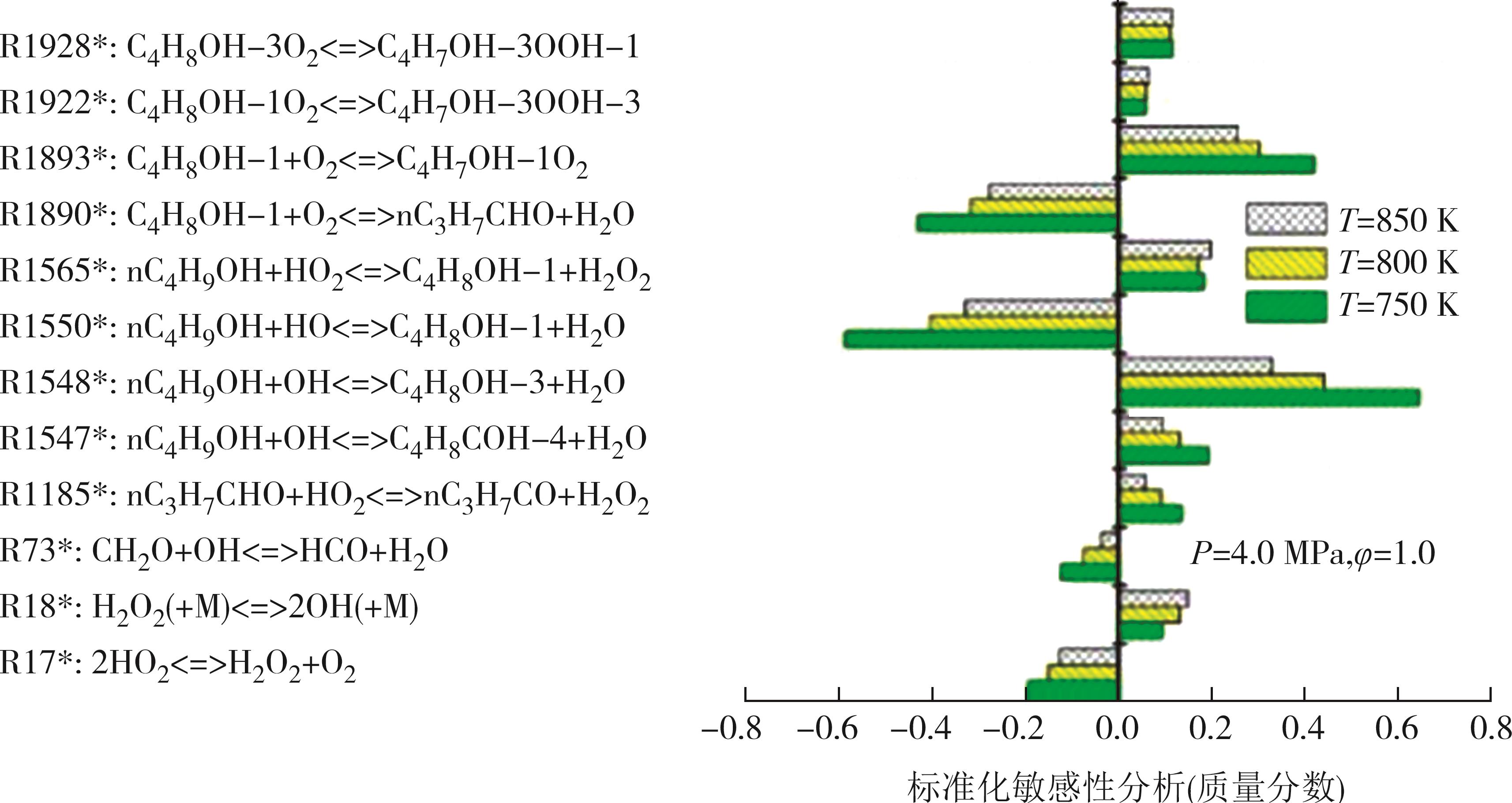

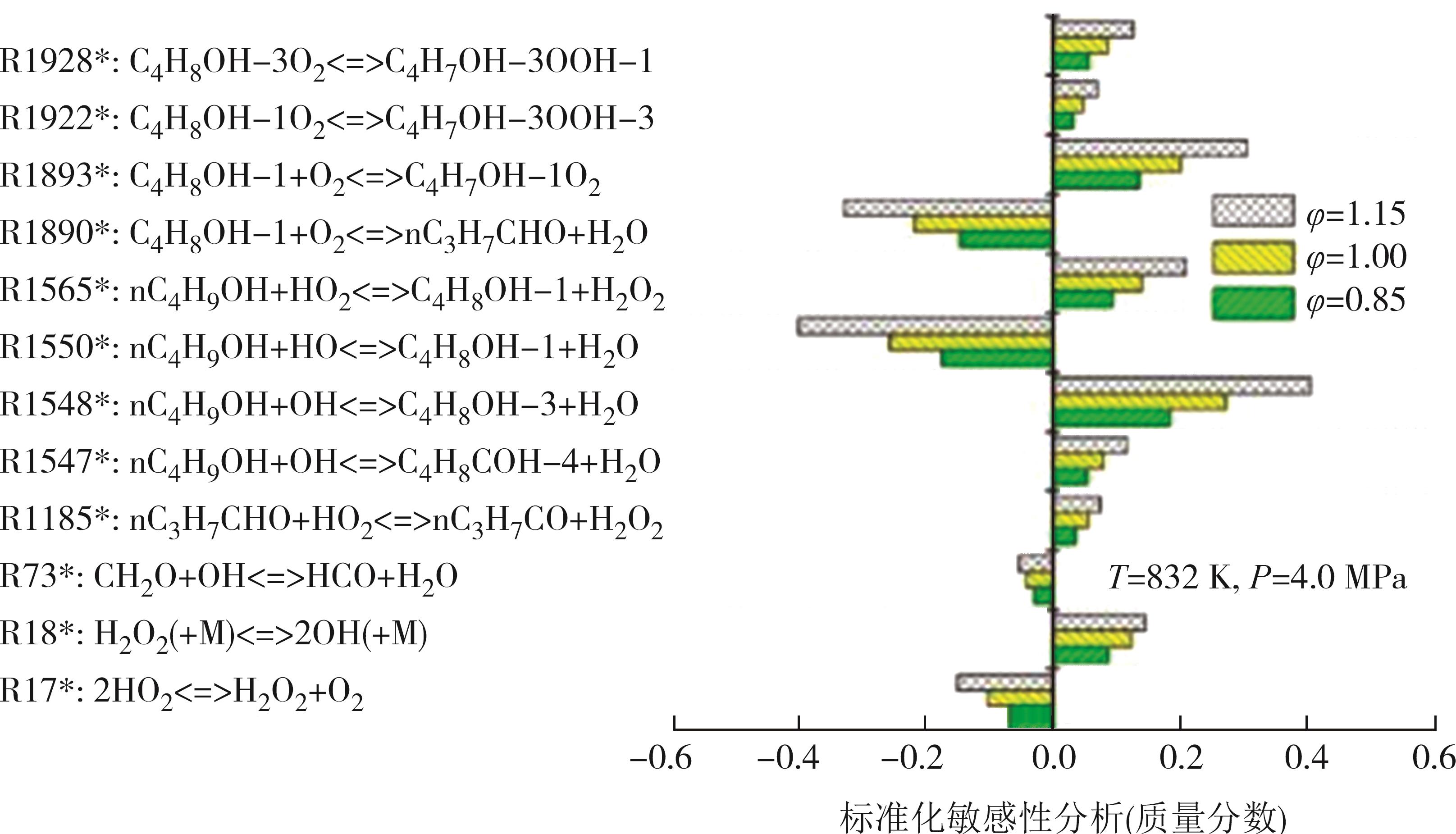

摘要:利用CHEMKIN PRO气相化学反应动力学分析程序, 对正丁醇详细化学反应动力学机理的基本反应链进行数值分析, 找出正丁醇燃料在低温反应阶段和高温反应阶段所涉及的主要反应路径和中间产物.基于“半解耦”方法, 以小分子机理C1/CO/H2作为“内核”, 耦合正丁醇低温反应和大分子向小分子过渡反应的主要机理, 构建了新的正丁醇化学反应动力学简化机理.该机理包含70种组分和150个基元反应, 并通过了一维层流火焰速度、激波管等基础反应器的实验数据验证. 结果表明, 本文构建的正丁醇化学反应简化机理, 不仅可以准确计算正丁醇滞燃期的发展, 也能够合理预测层流火焰速度的演变趋势.

-

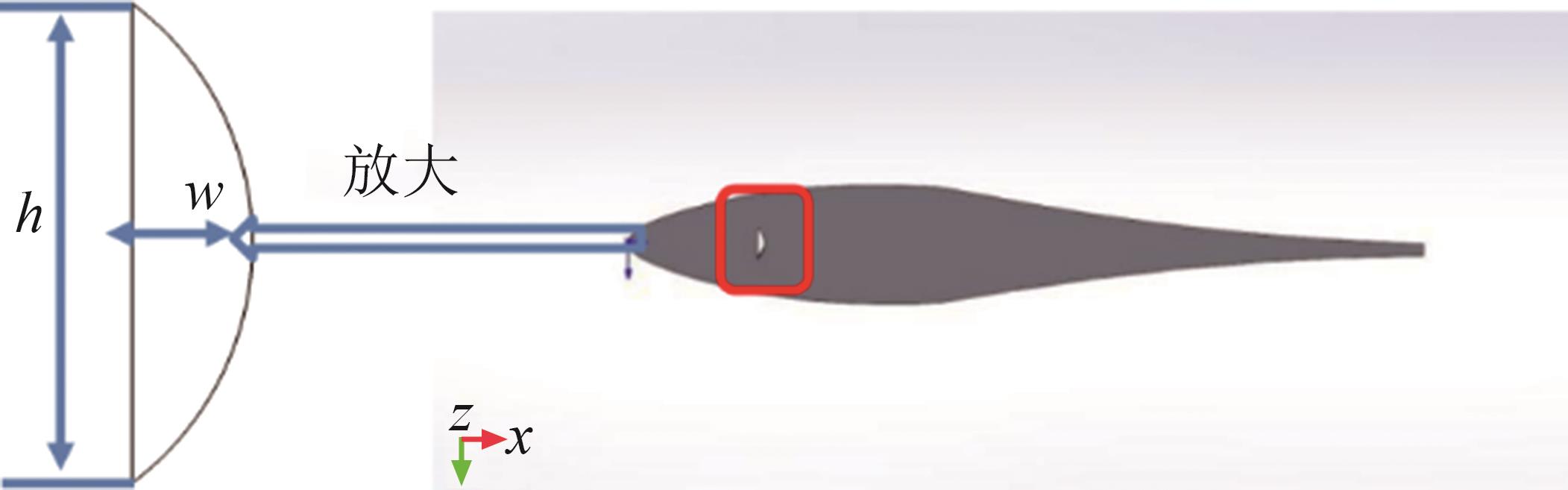

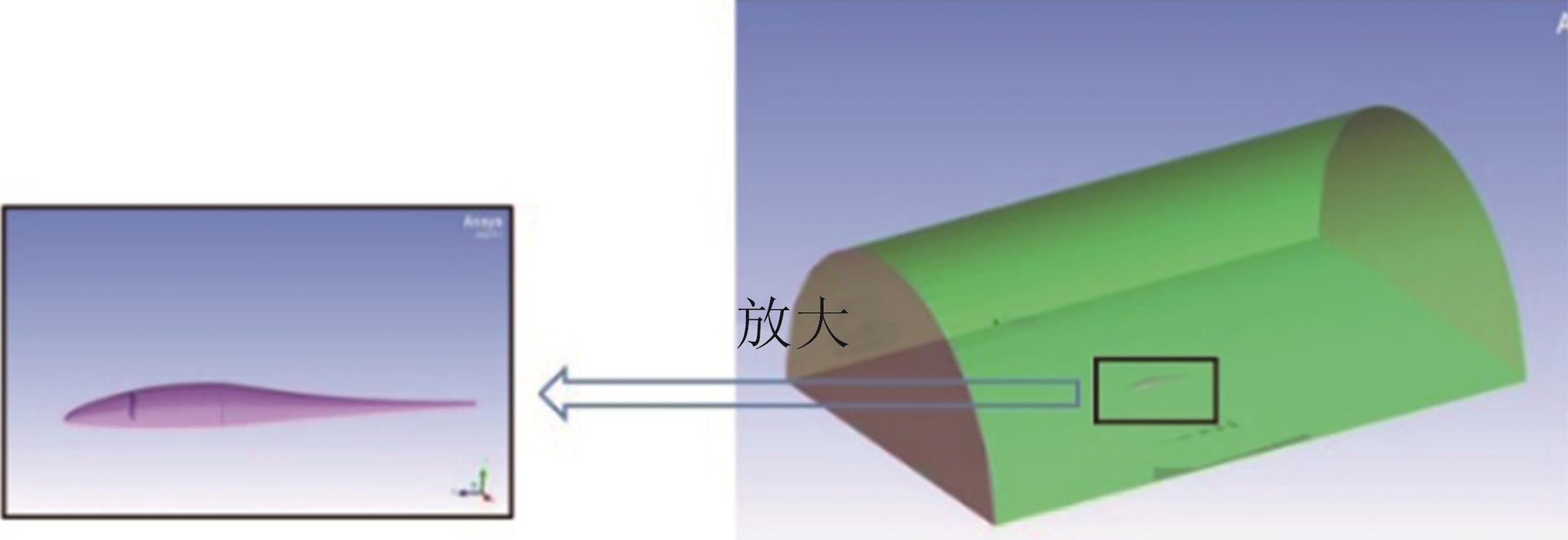

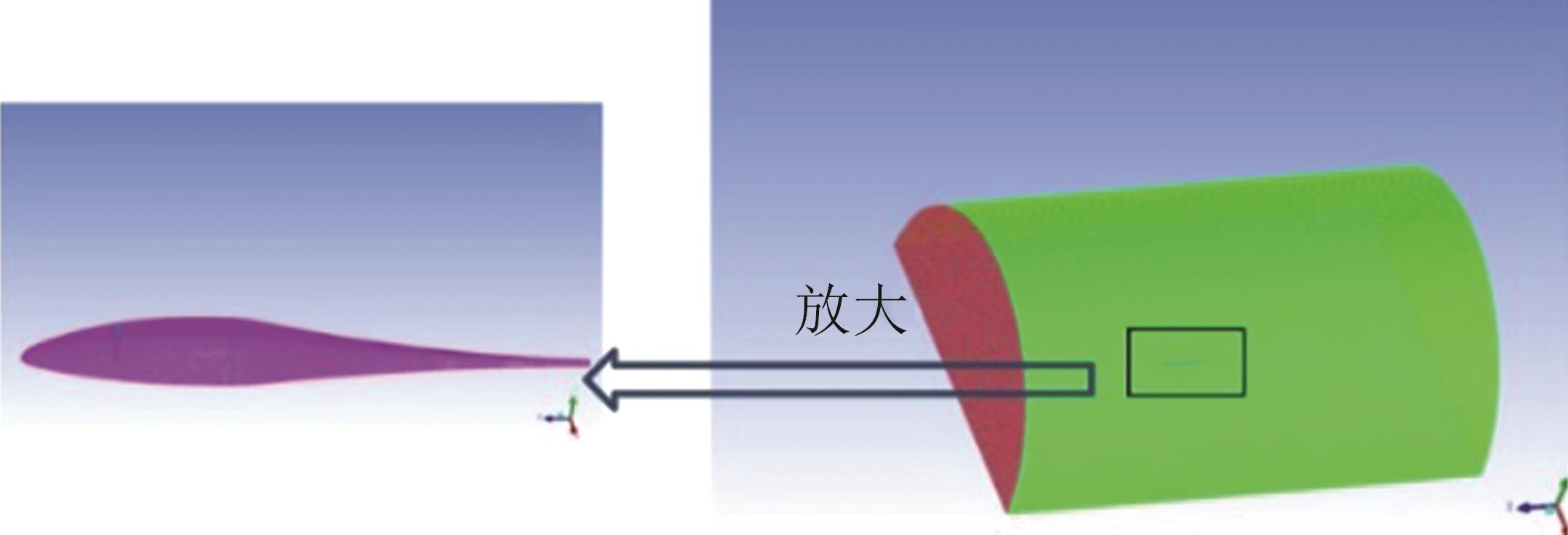

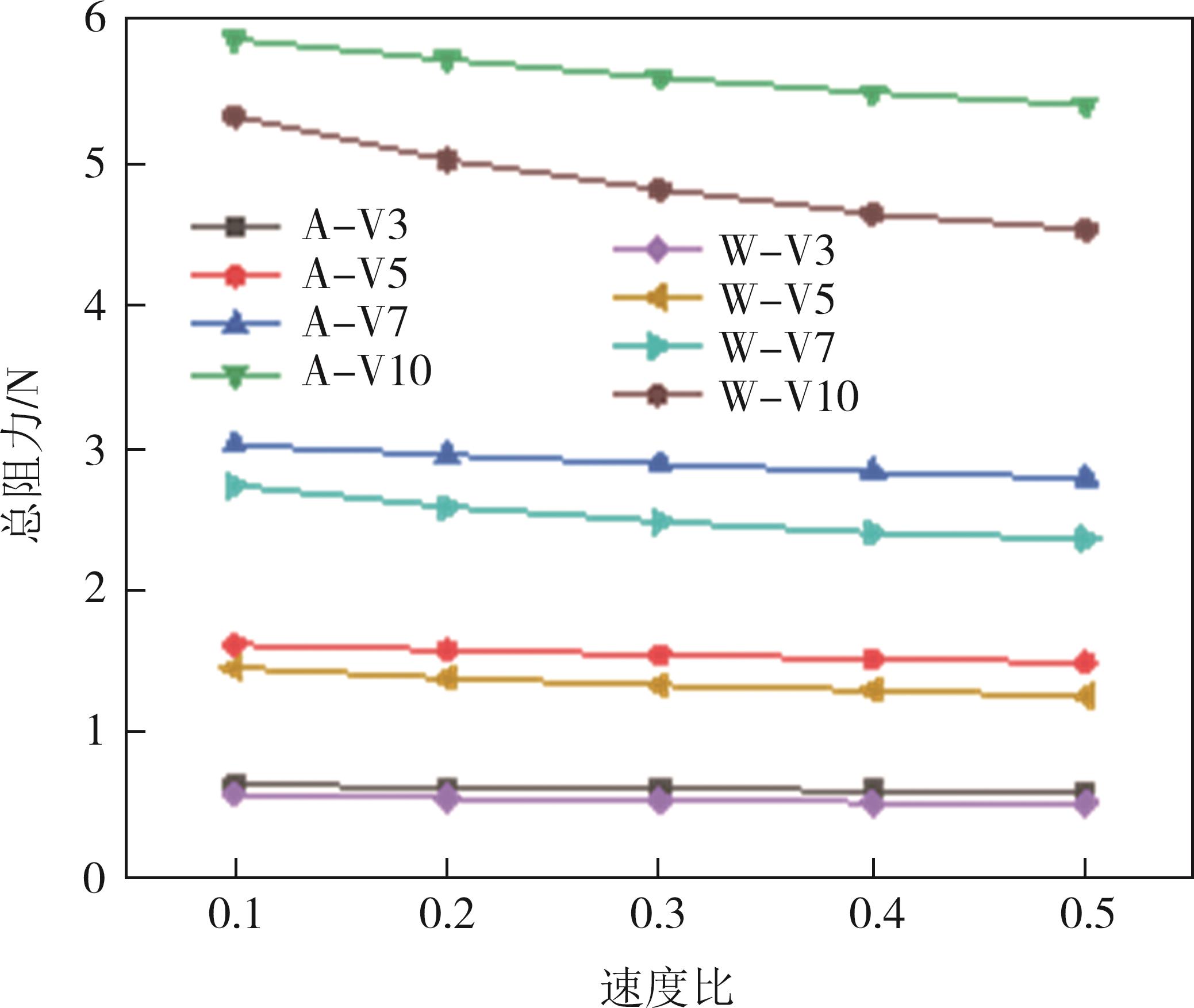

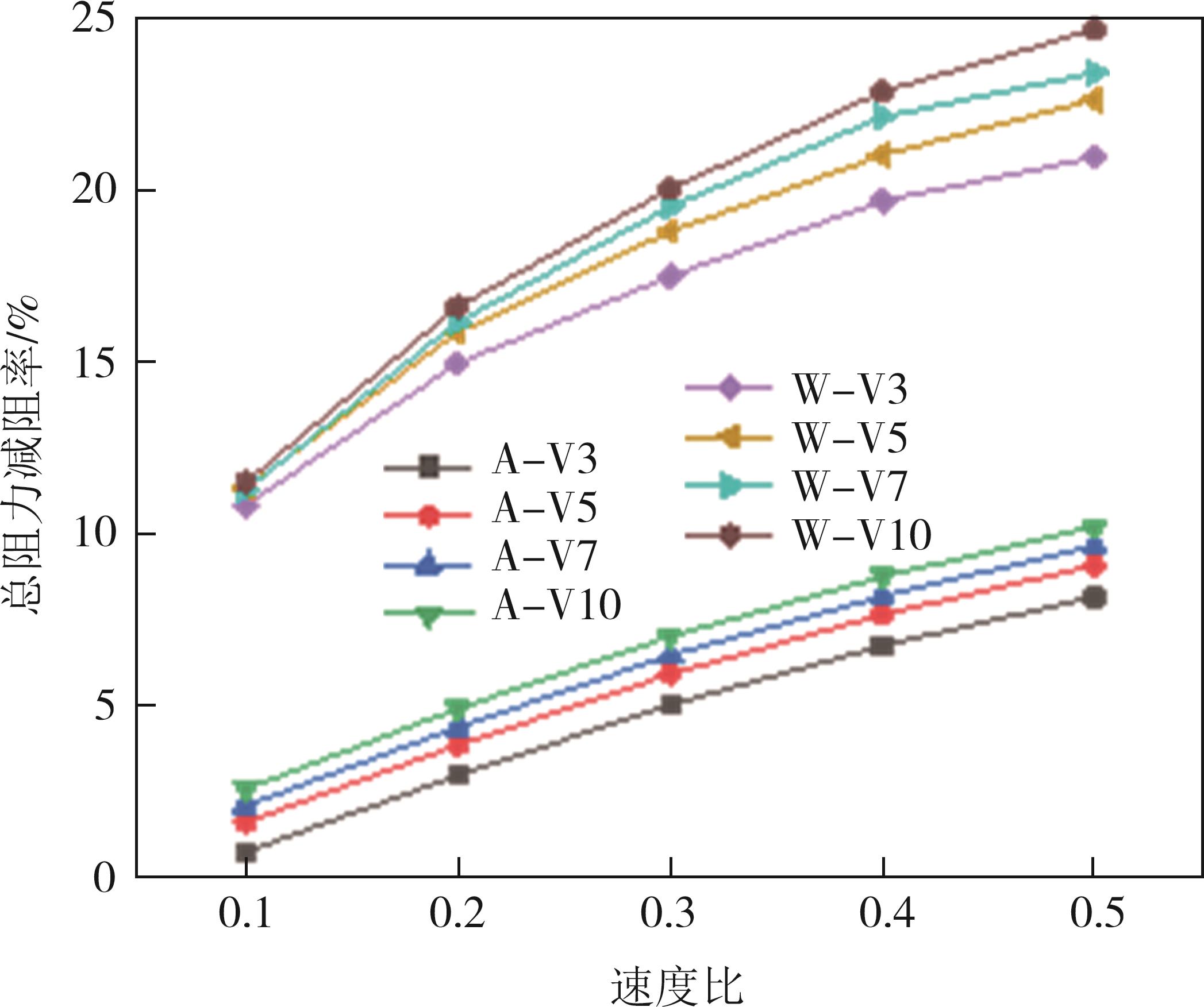

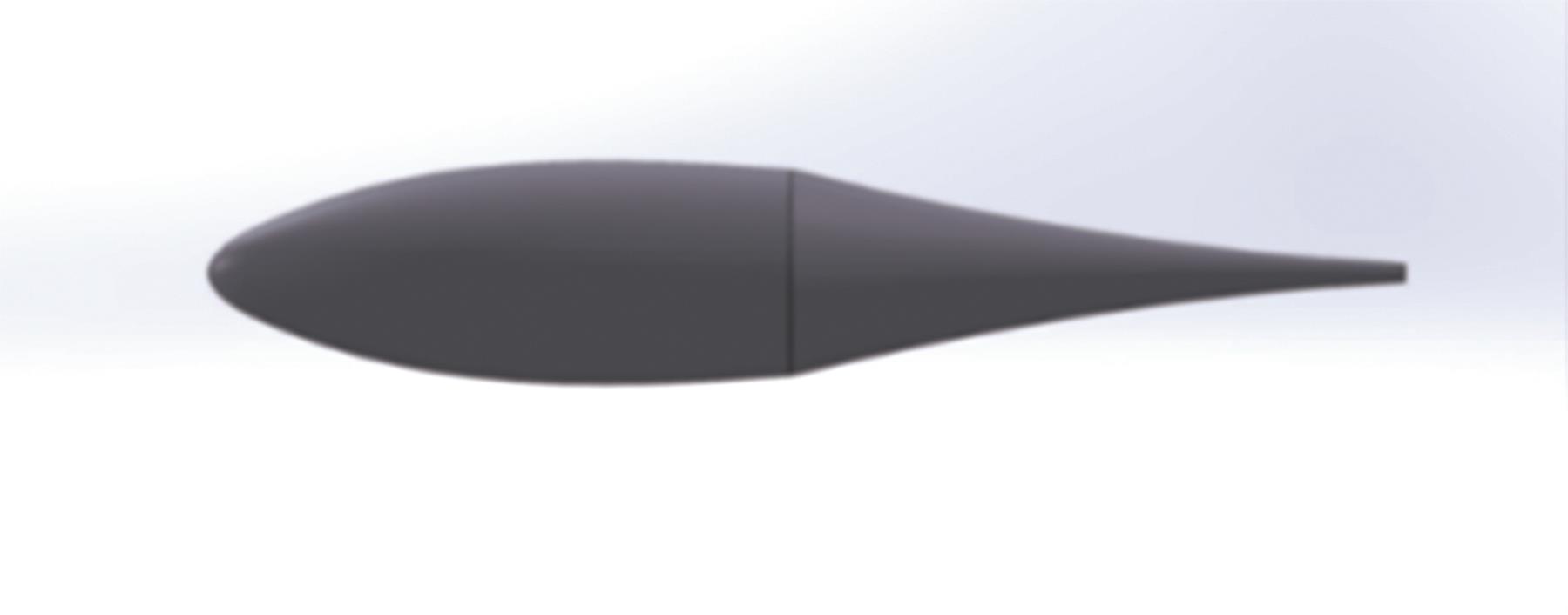

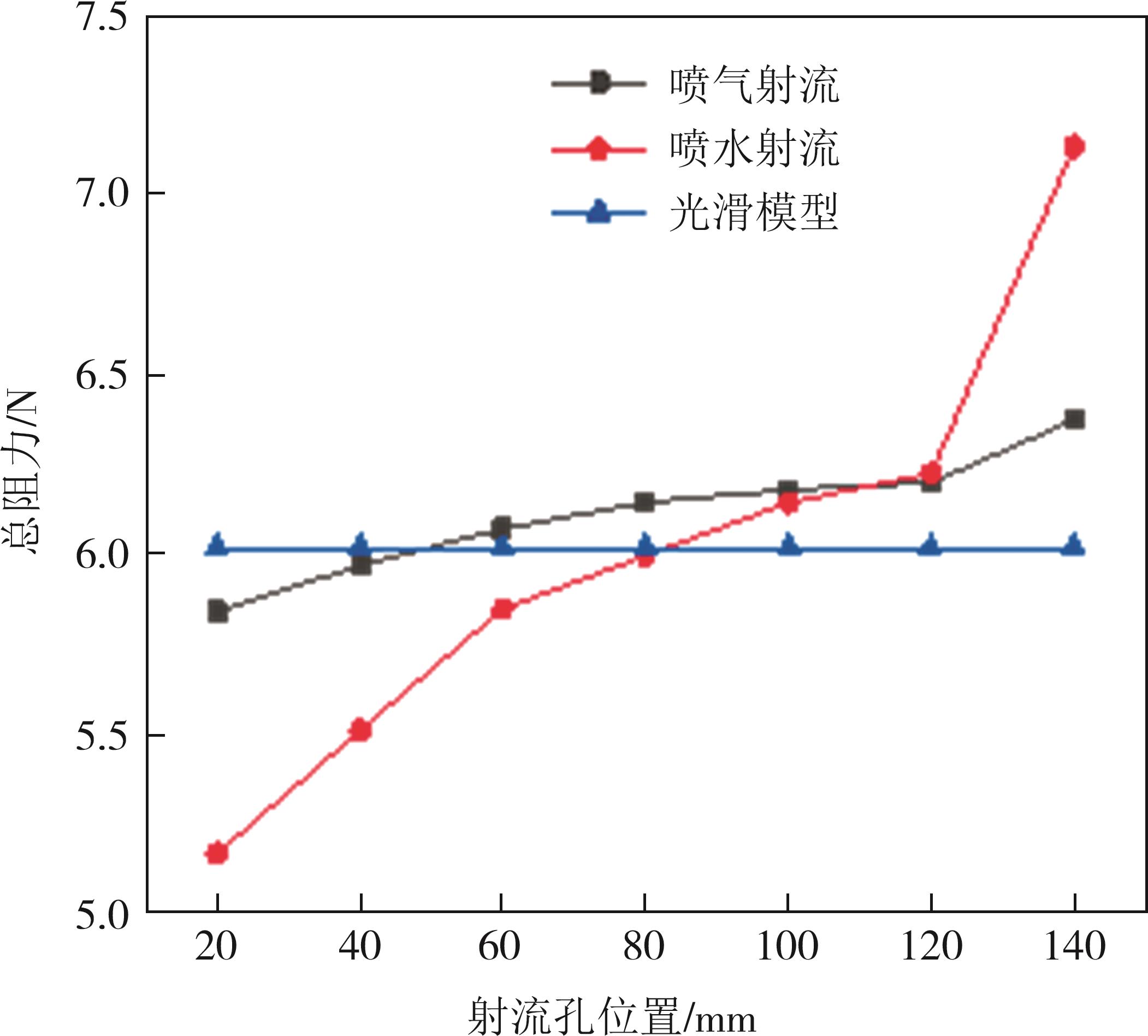

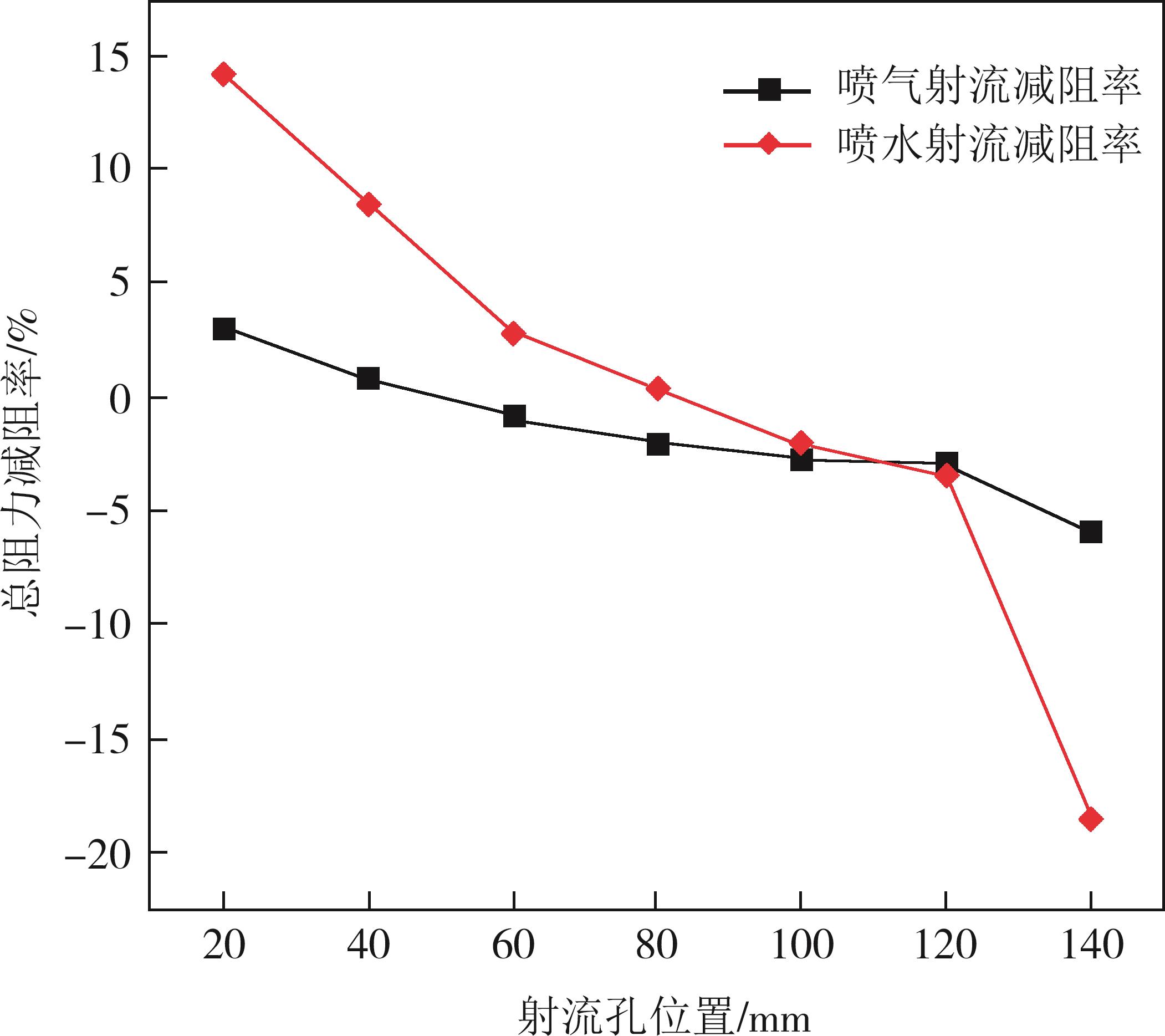

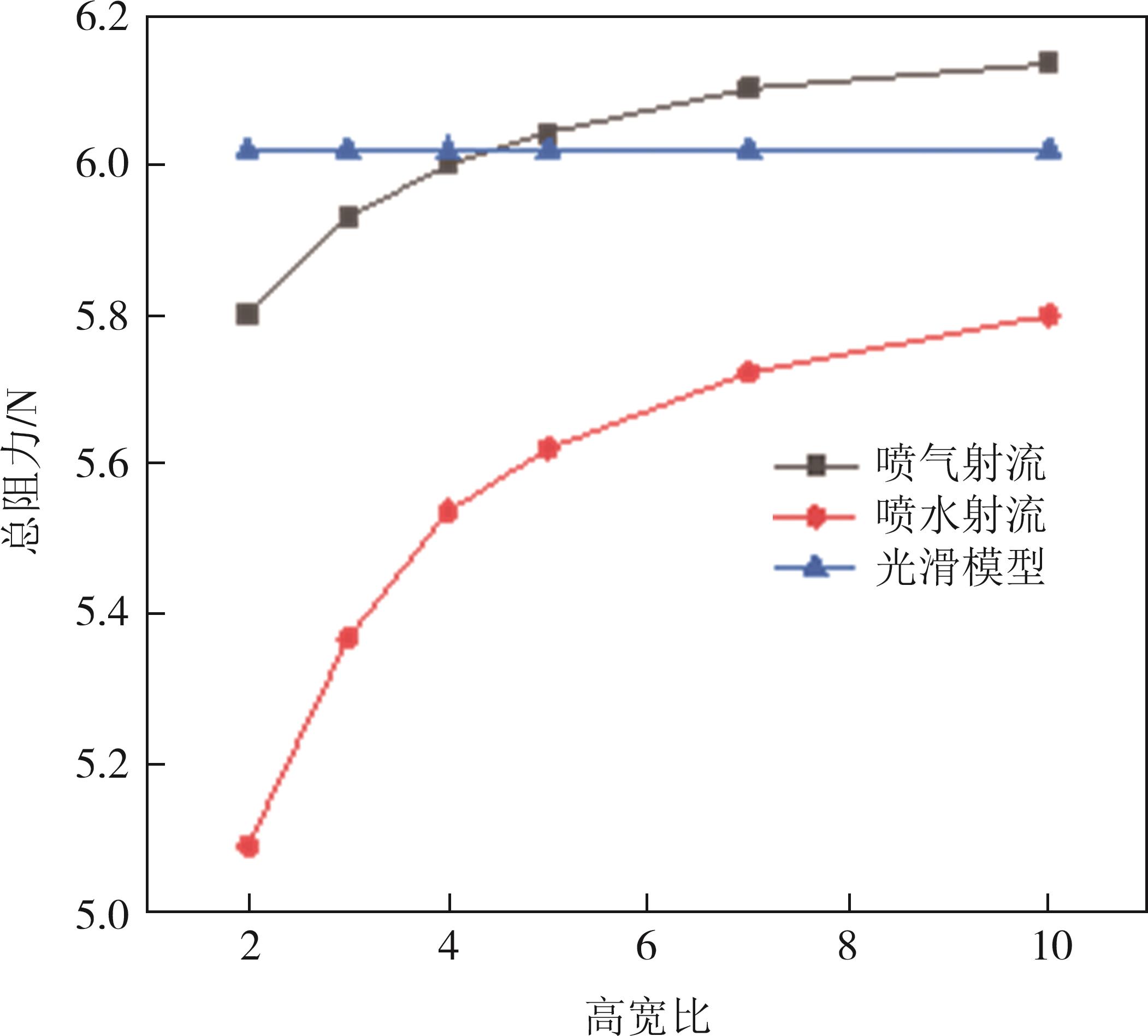

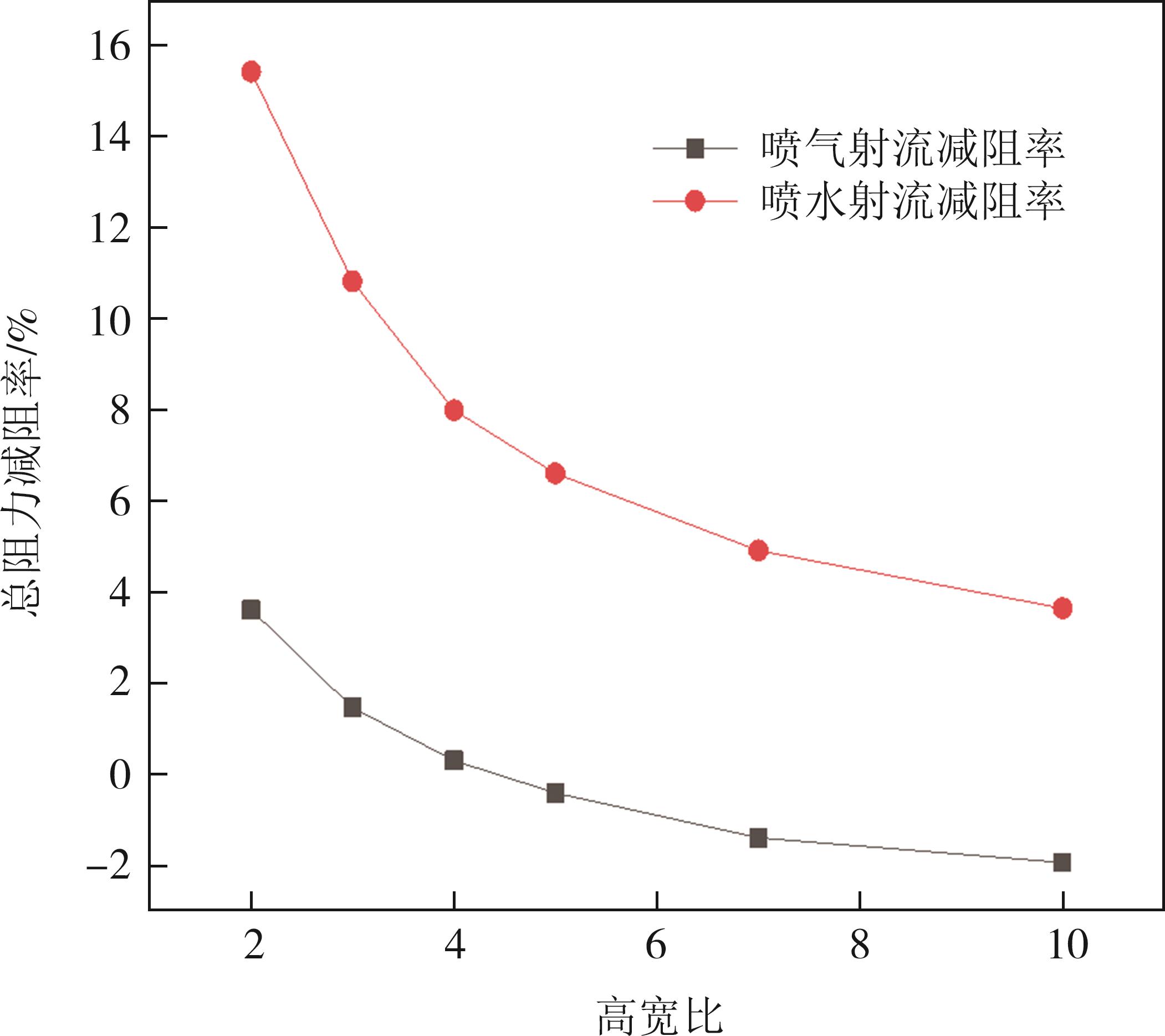

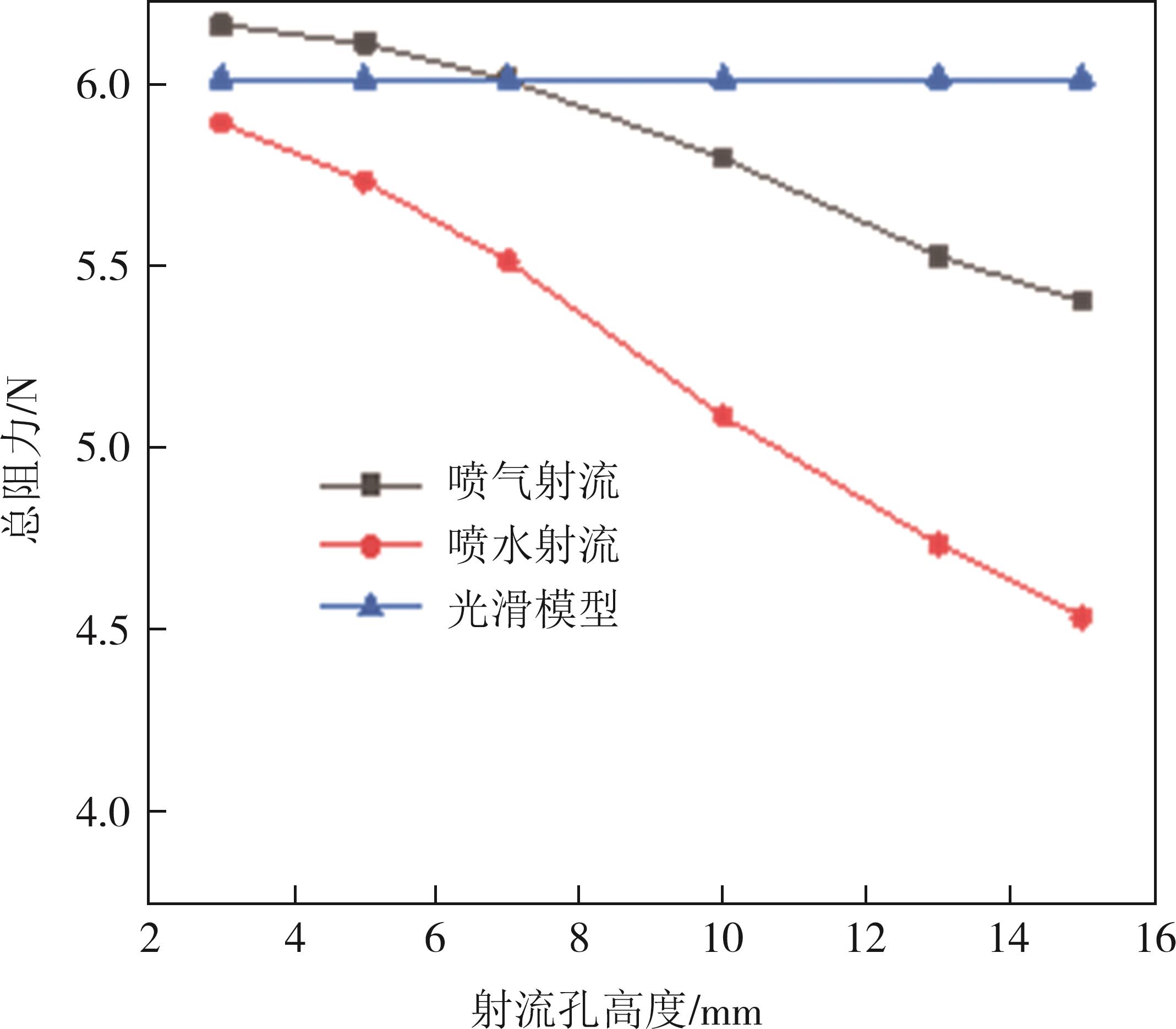

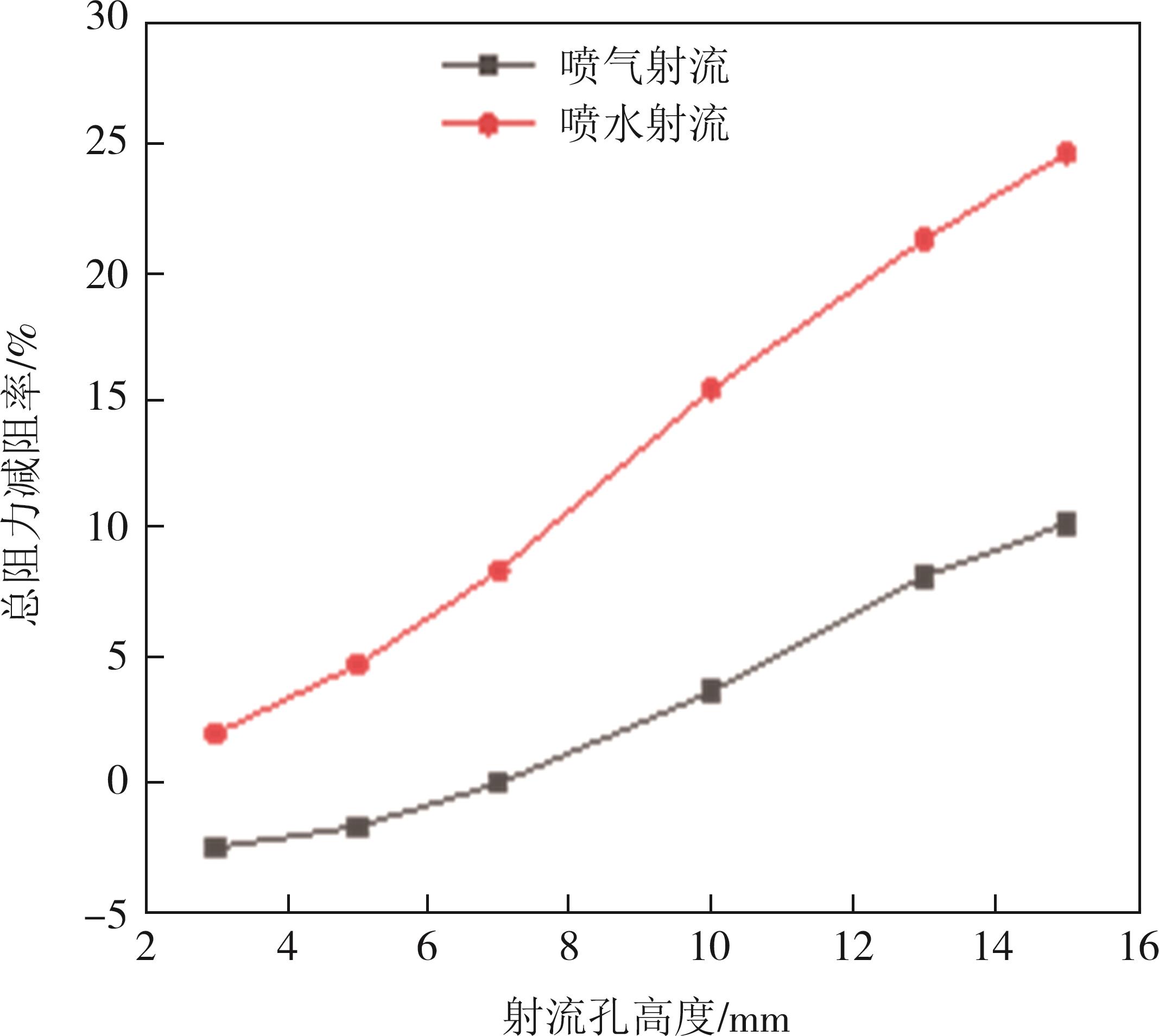

摘要:为研究射流孔结构参数和流场条件对水下射流减阻的影响, 以鲣鱼为对象建立仿生鱼模型, 通过模拟鲨鱼鳃部在仿生鱼模型侧面添加月牙形射流孔以建立射流模型. 采用数值模拟方法, 分析不同射流孔几何结构参数和不同流场条件下喷气射流模型与喷水射流模型对减阻的影响规律. 在本文设定的条件范围内, 当射流孔位置X=20 mm, 高宽比k=2, 射流孔高度h=15 mm, 速度比为0.5, 主流场速度为10 m/s,得到喷水射流模型的最大减阻率为24.64%, 喷气射流模型的最大减阻率为10.17%, 表明喷水射流模型具备较好的减阻效果. 本文通过计算流体动力学(computational fluid dynamics, CFD)仿真分析不同射流孔结构参数下射流介质对仿生鱼表面减阻的影响, 为新型水下航行器的设计提供了依据.

-

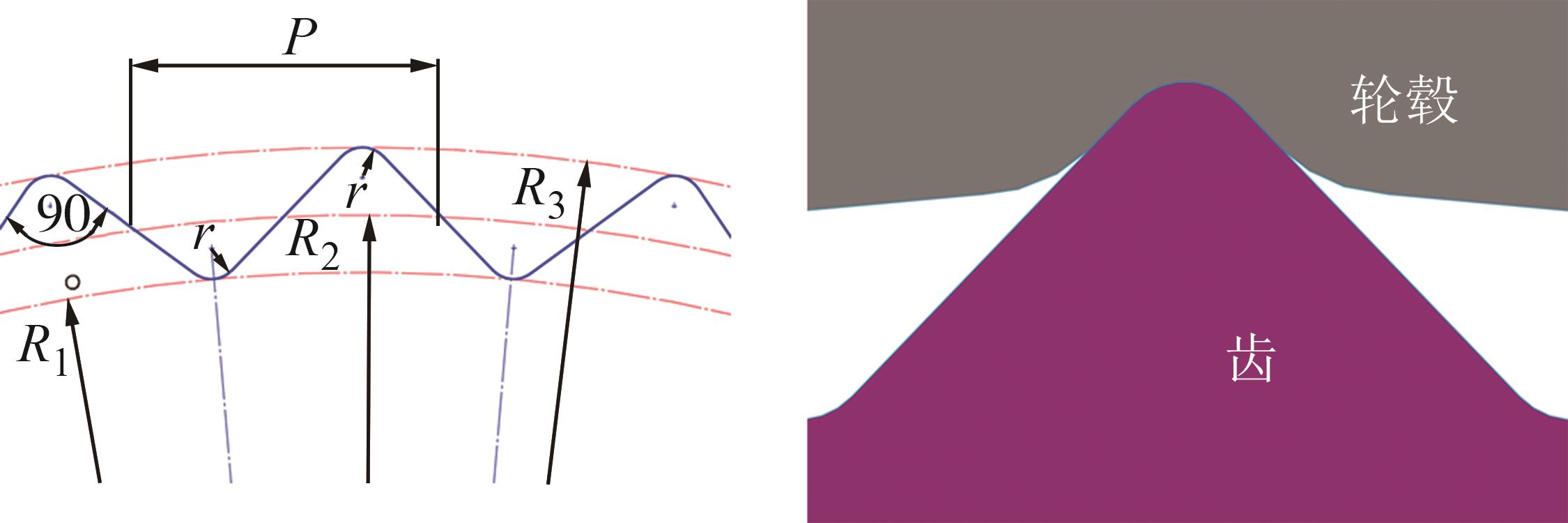

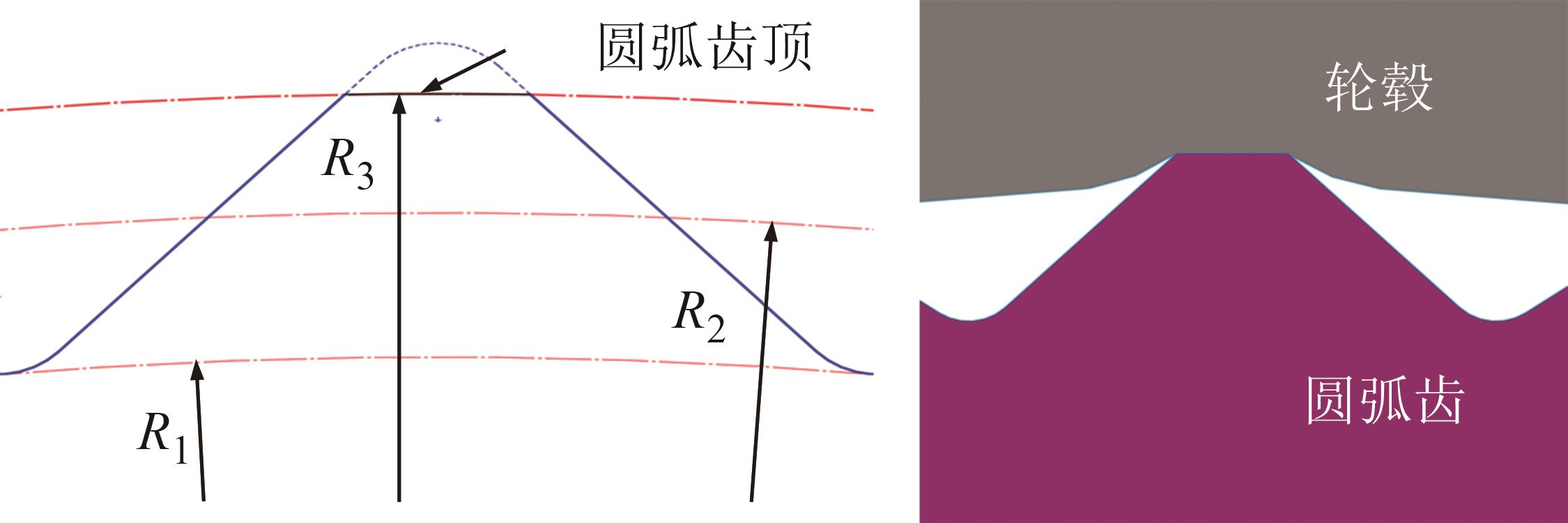

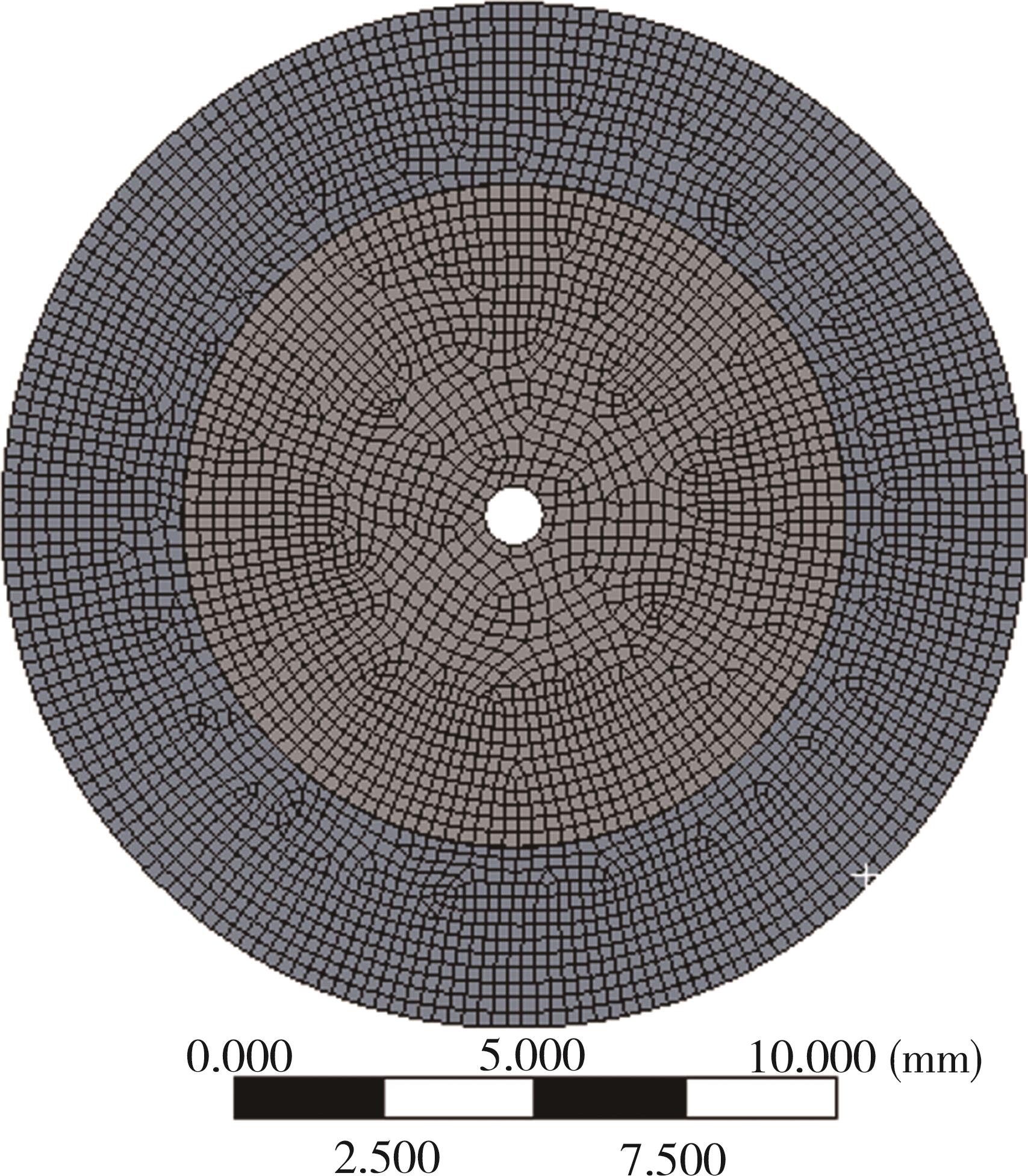

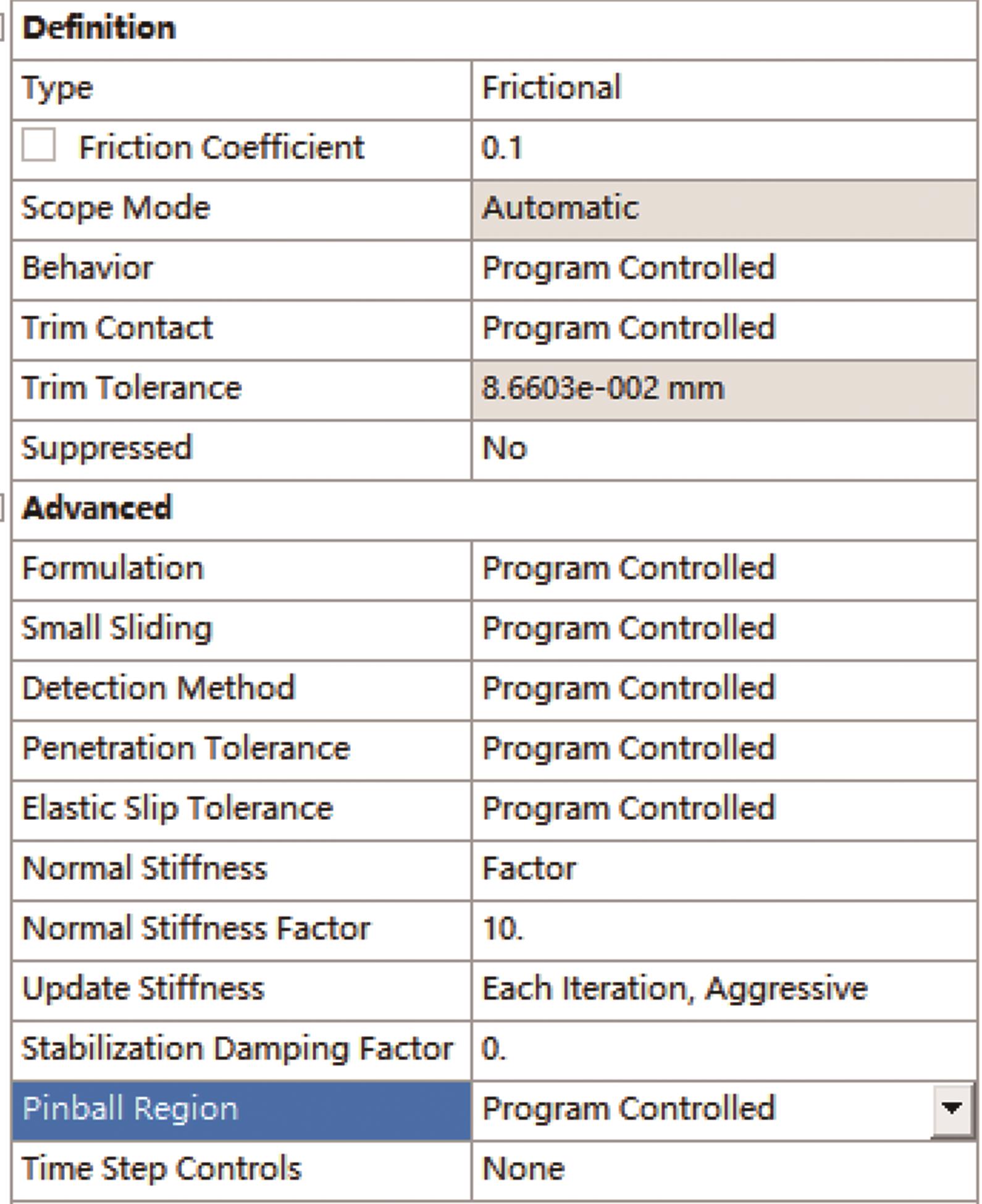

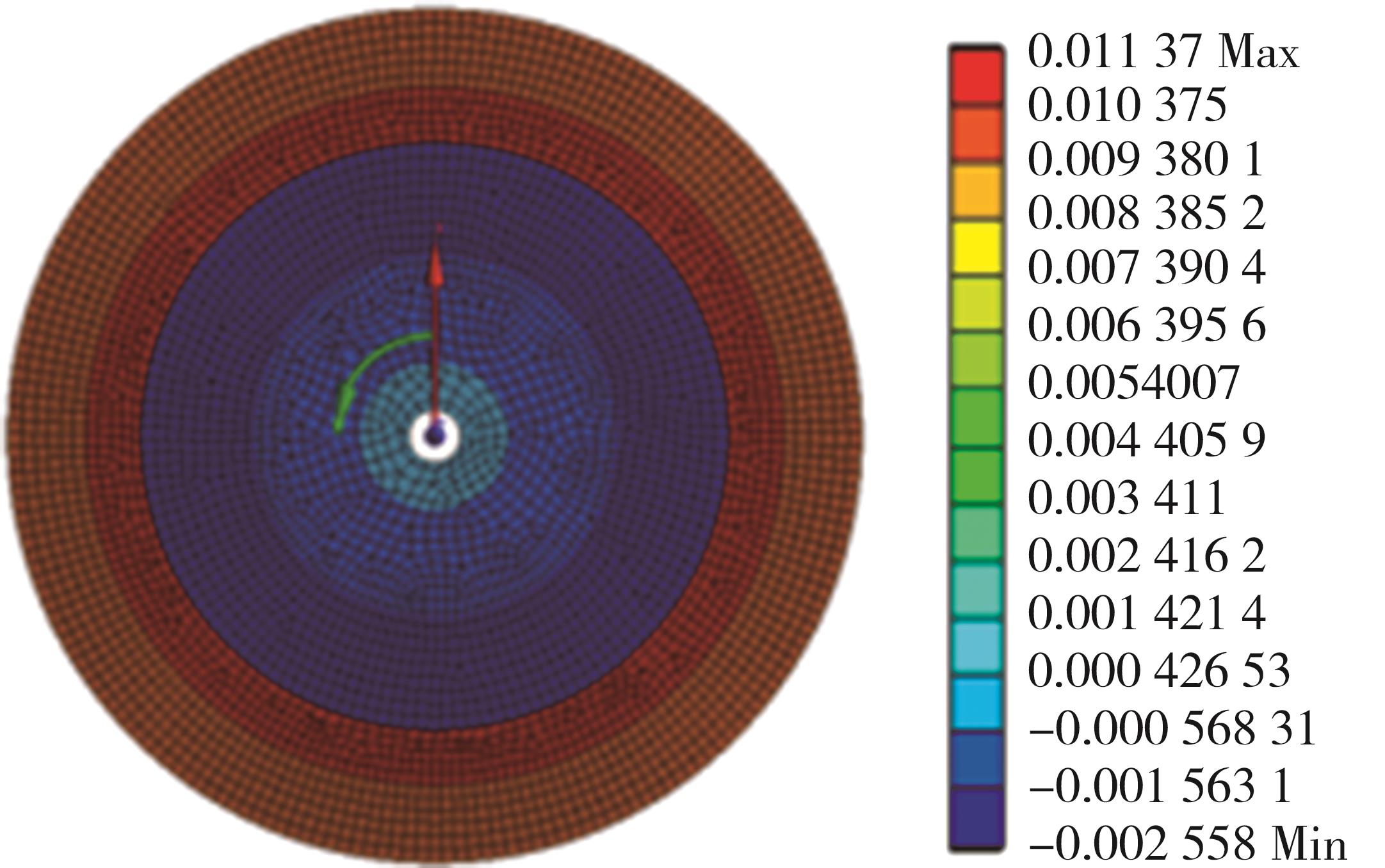

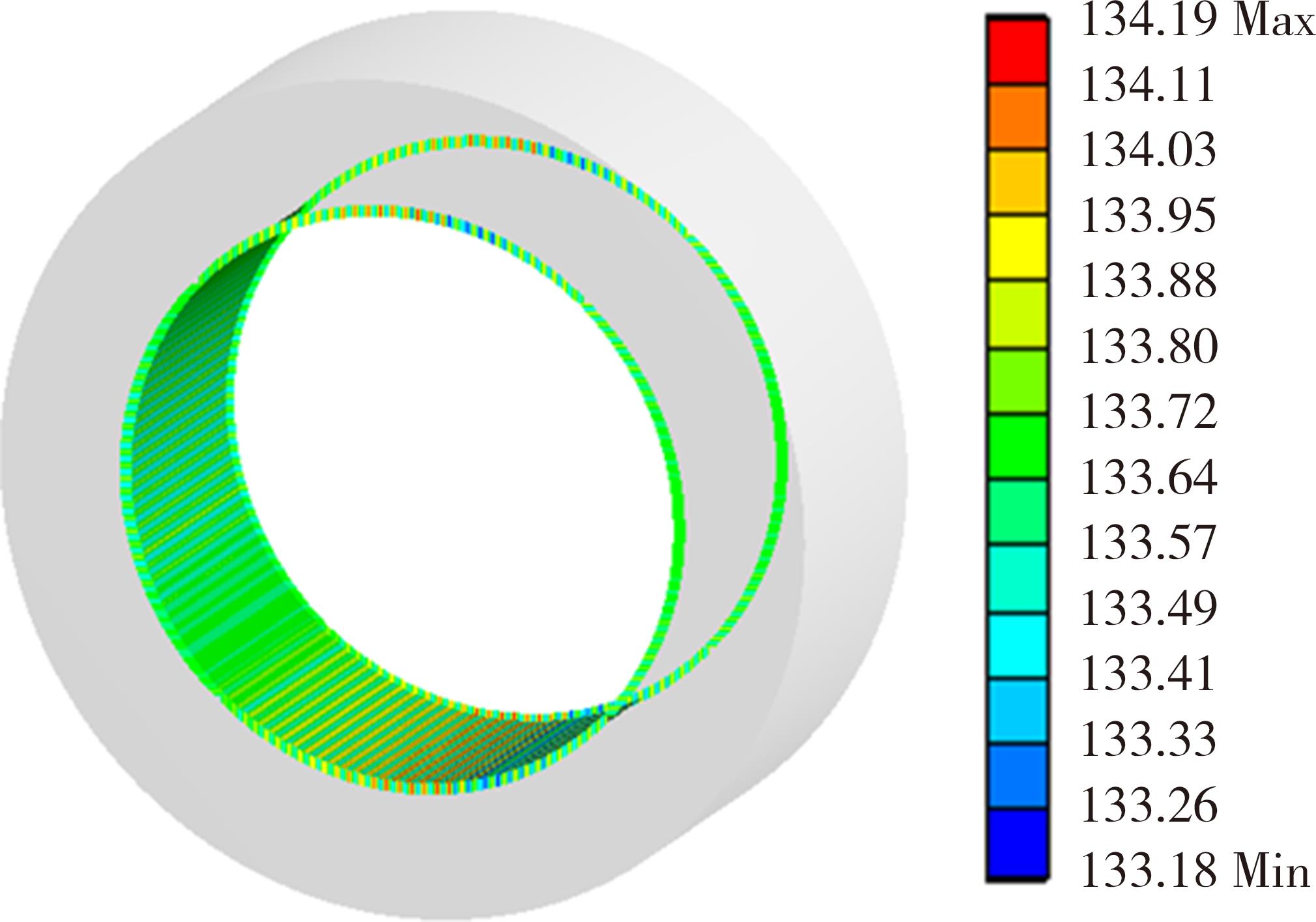

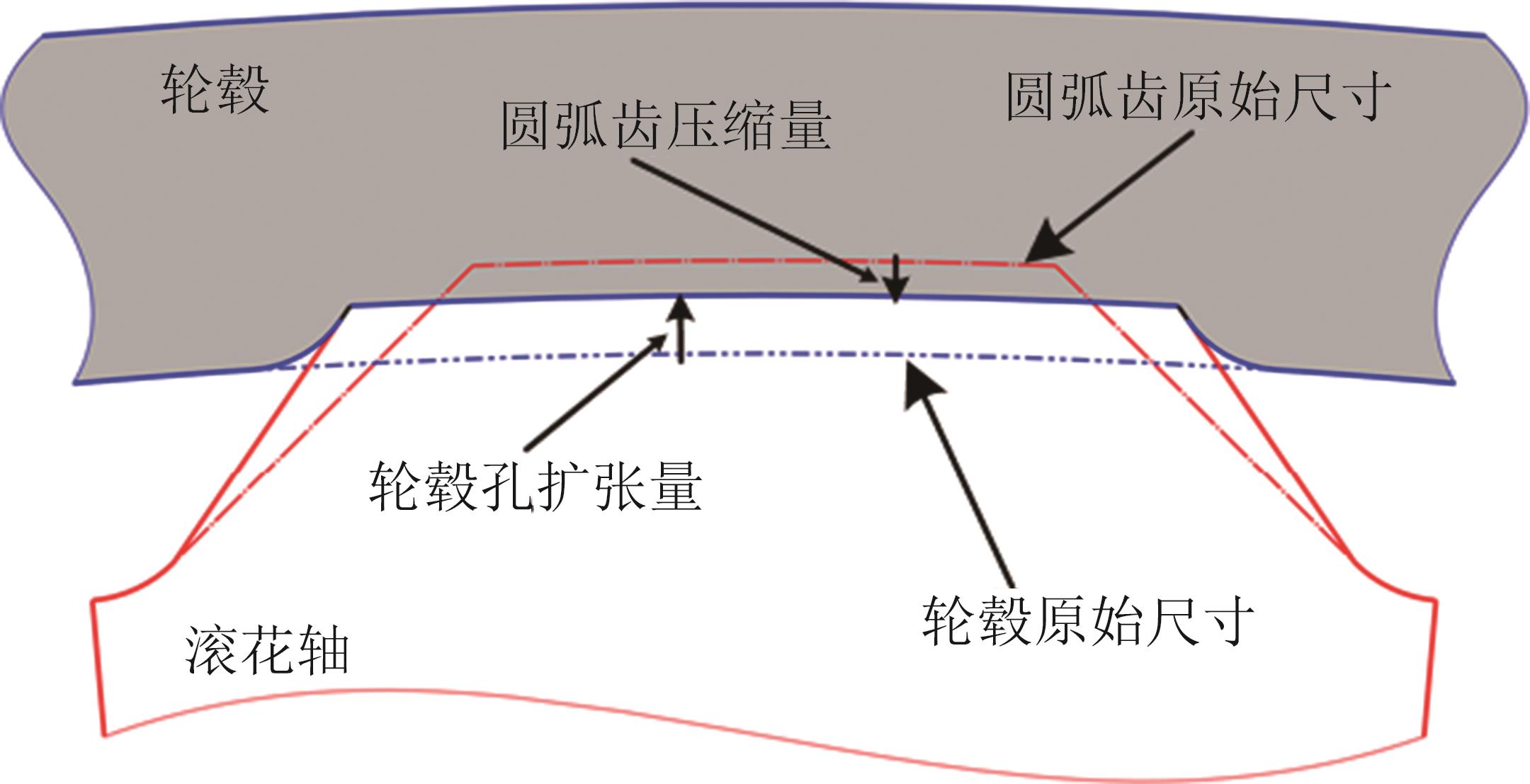

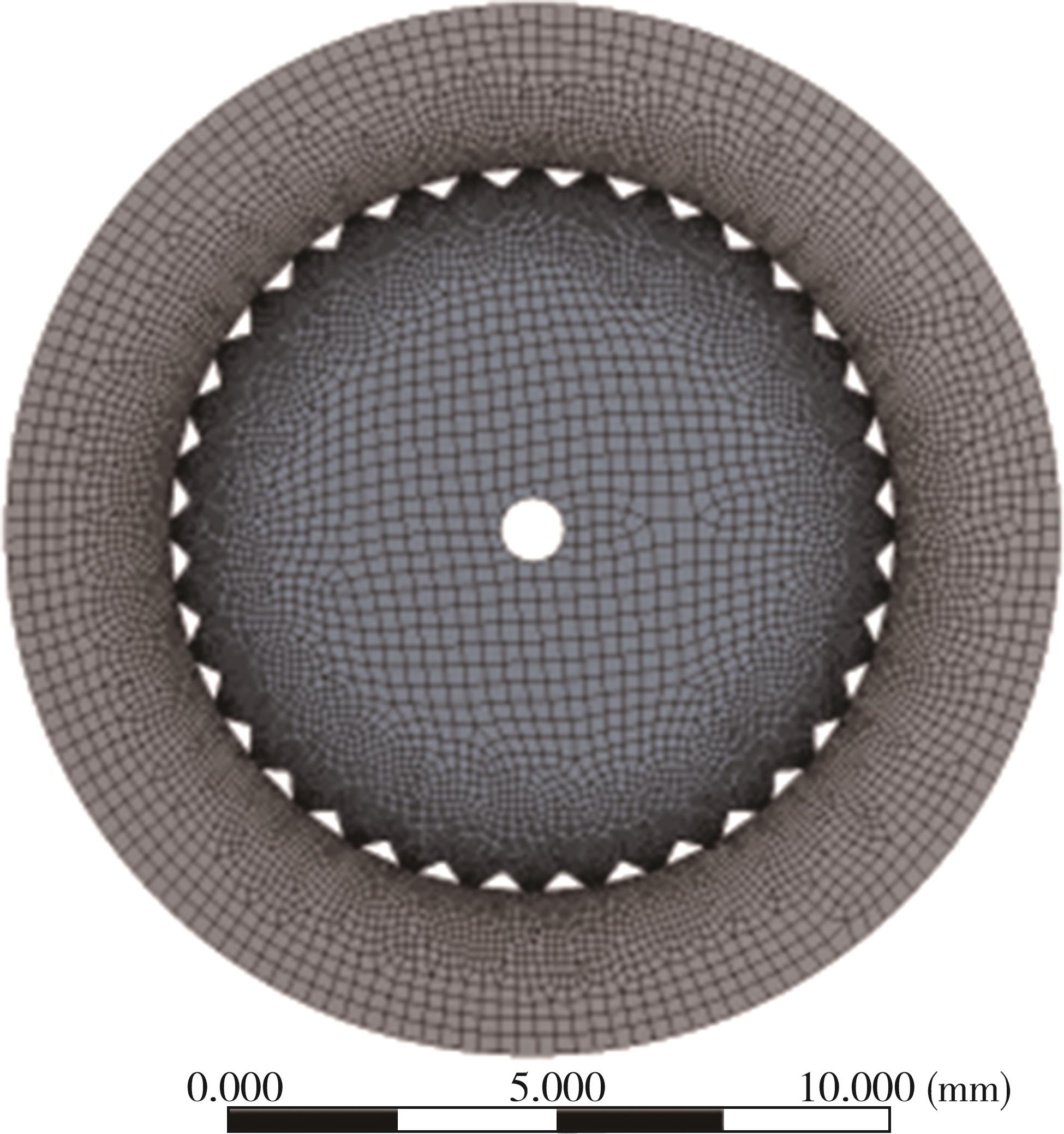

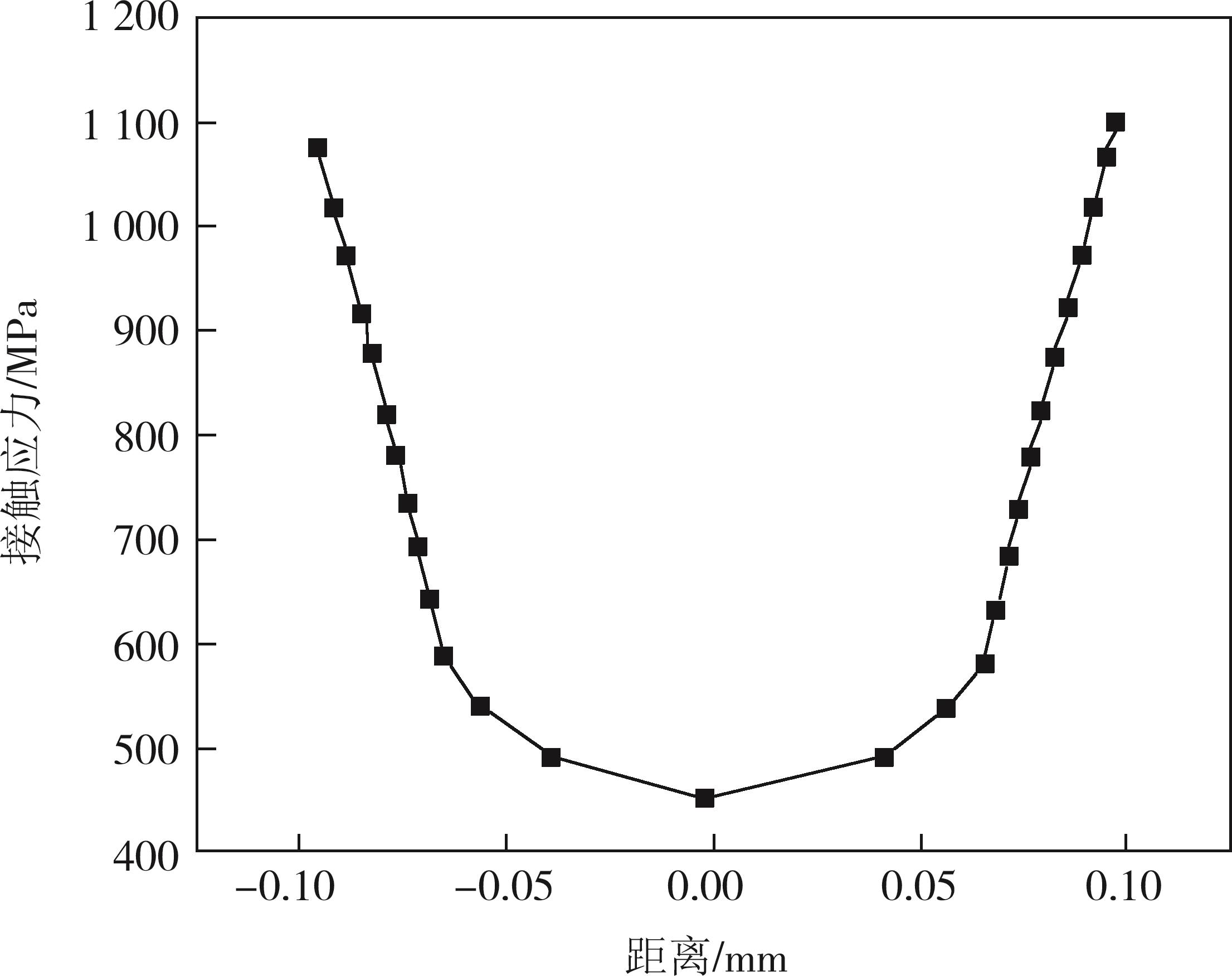

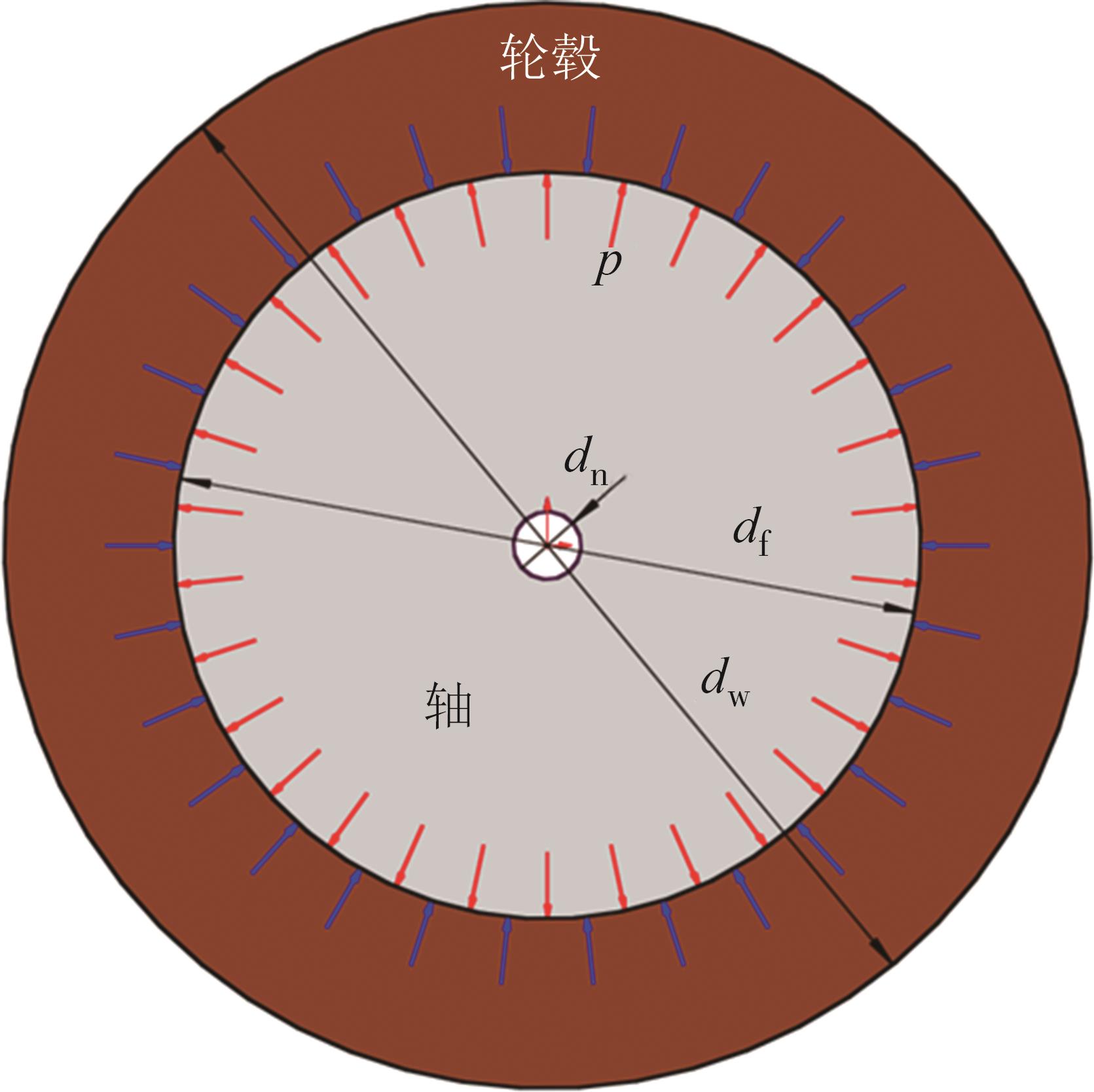

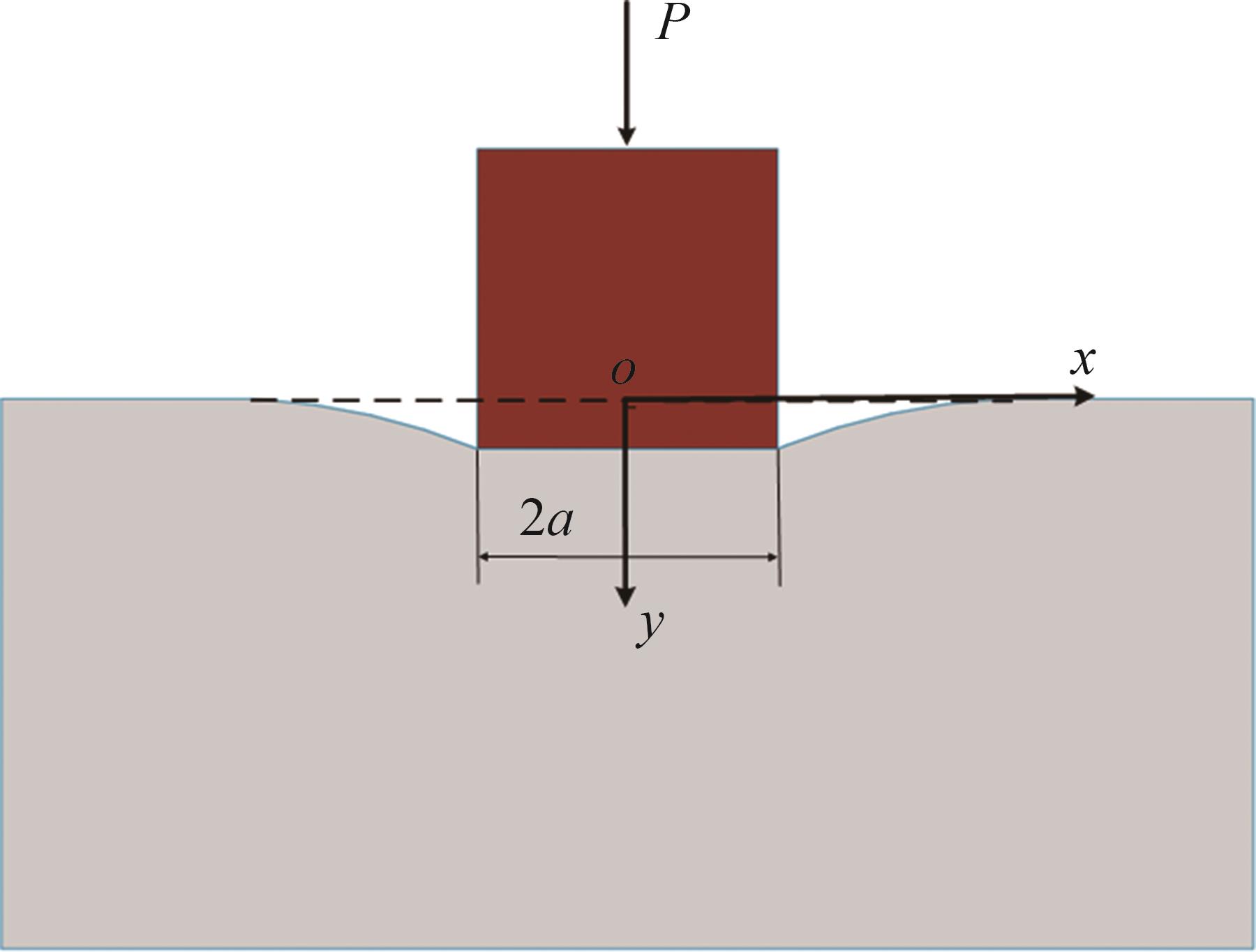

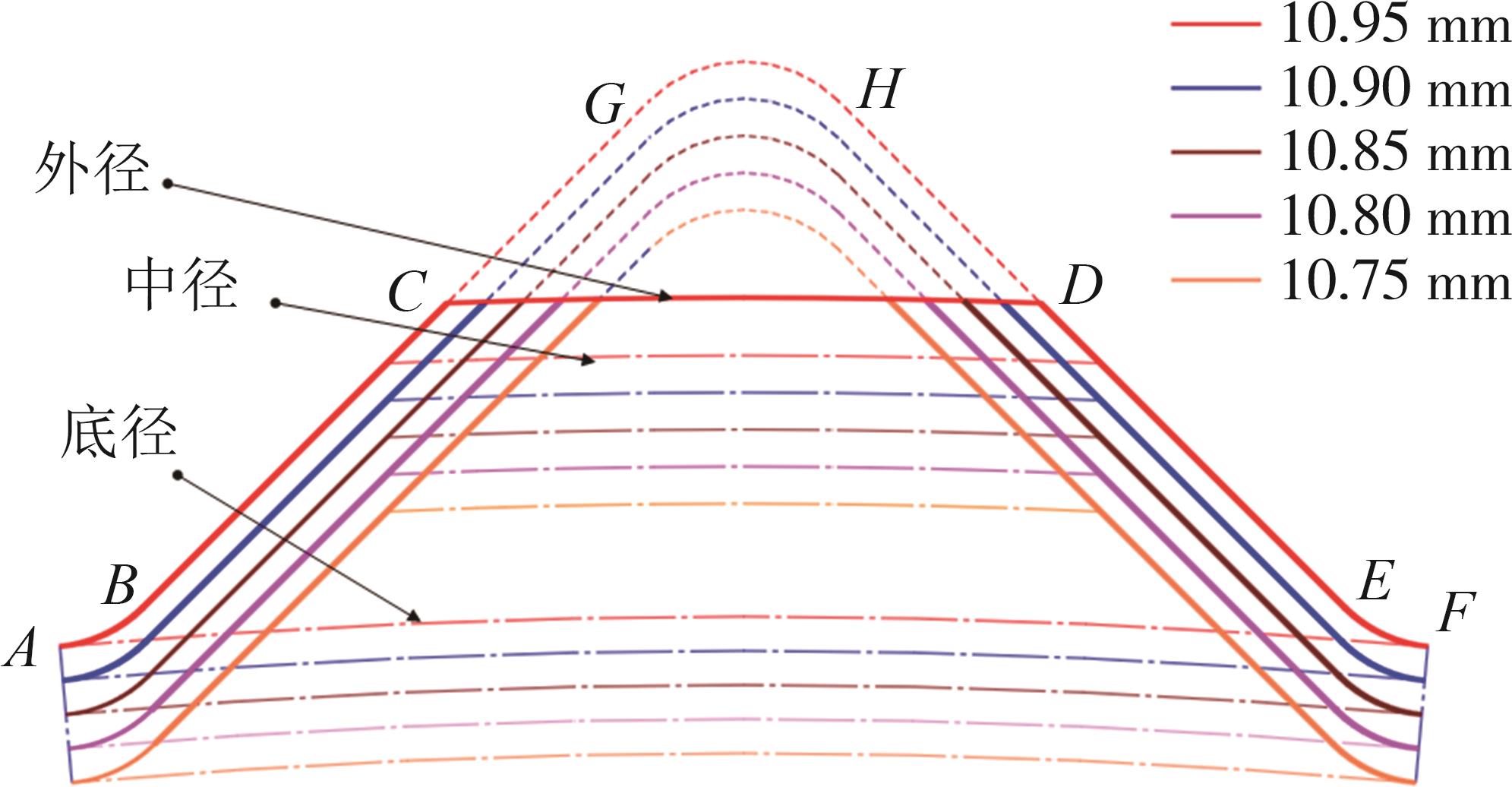

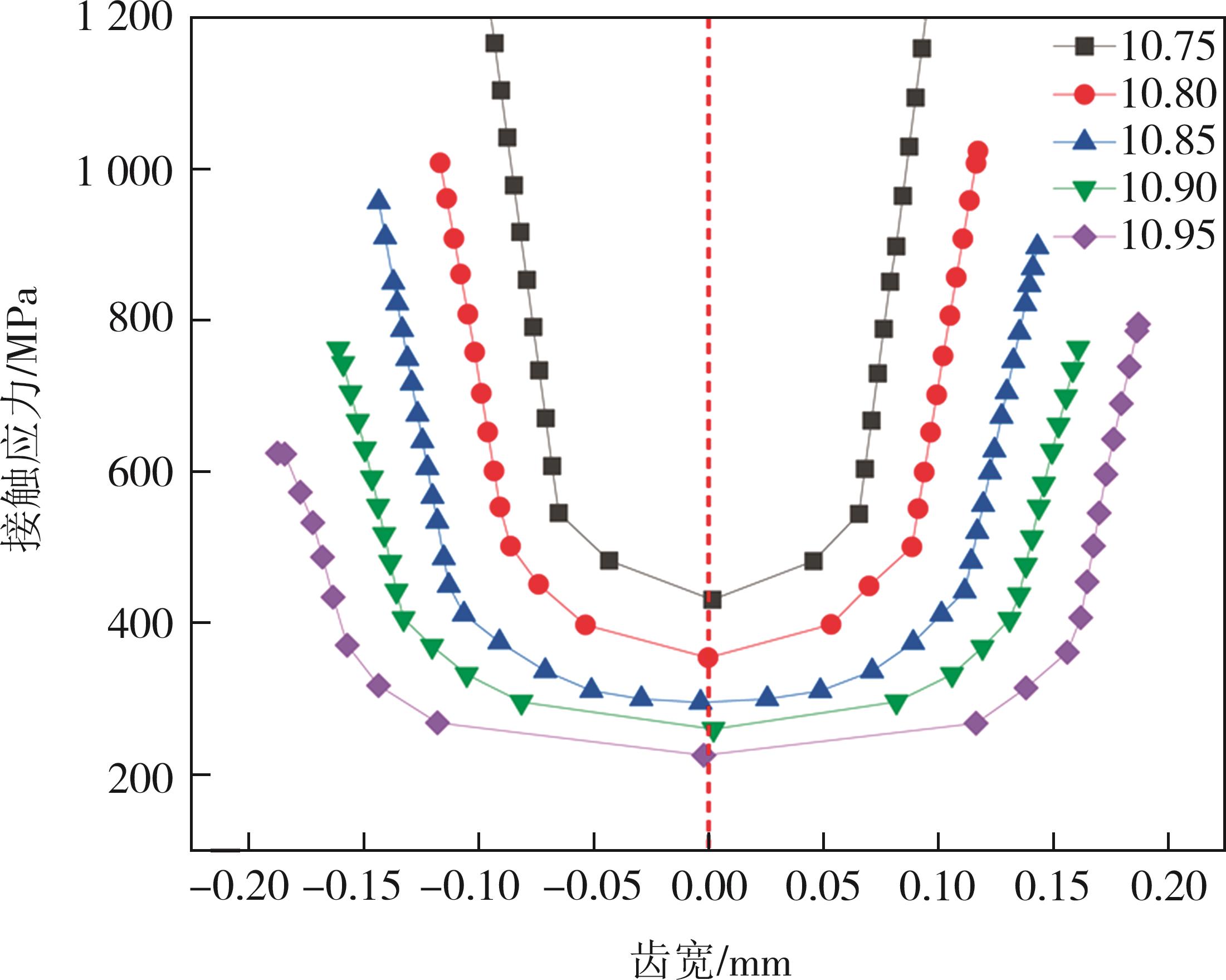

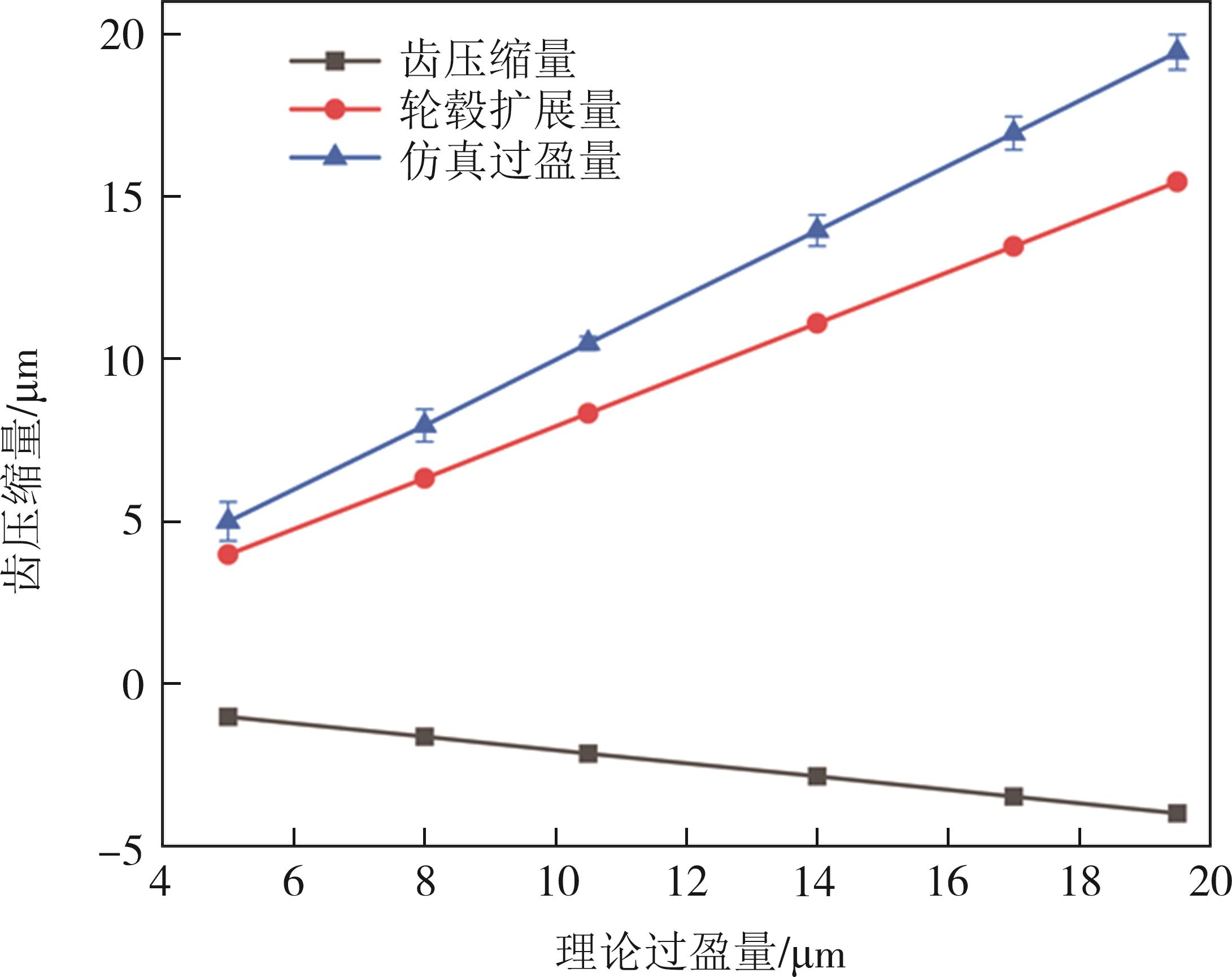

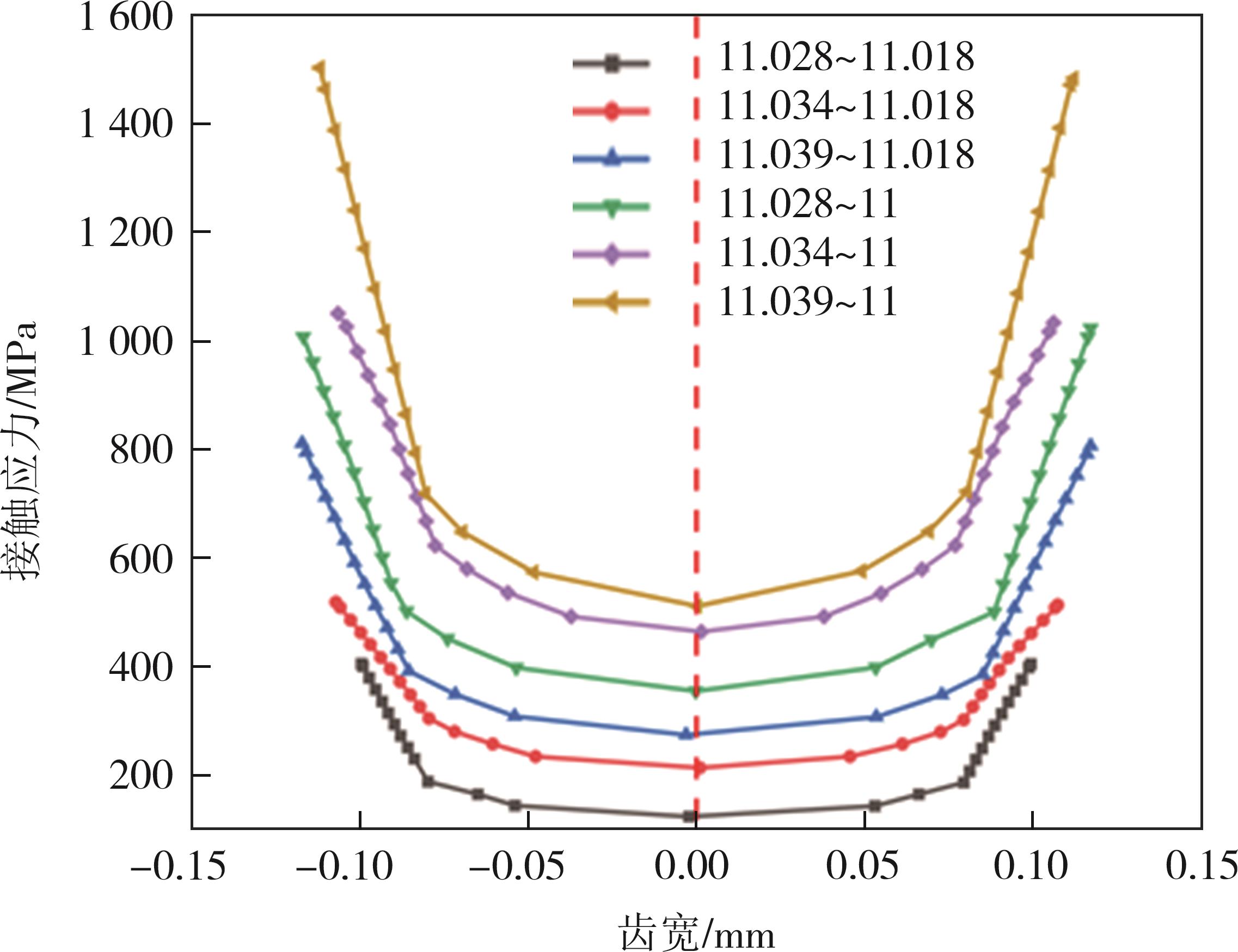

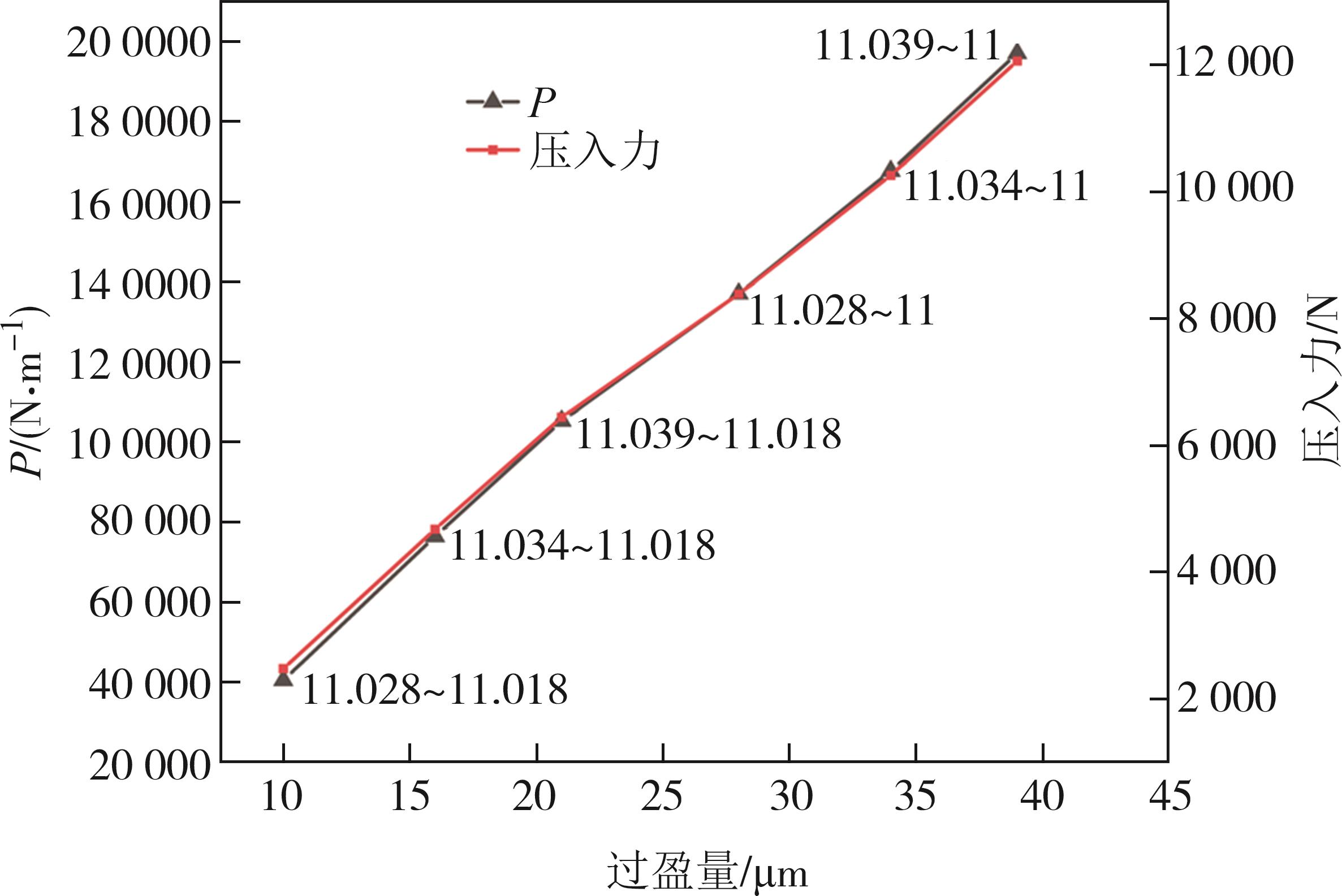

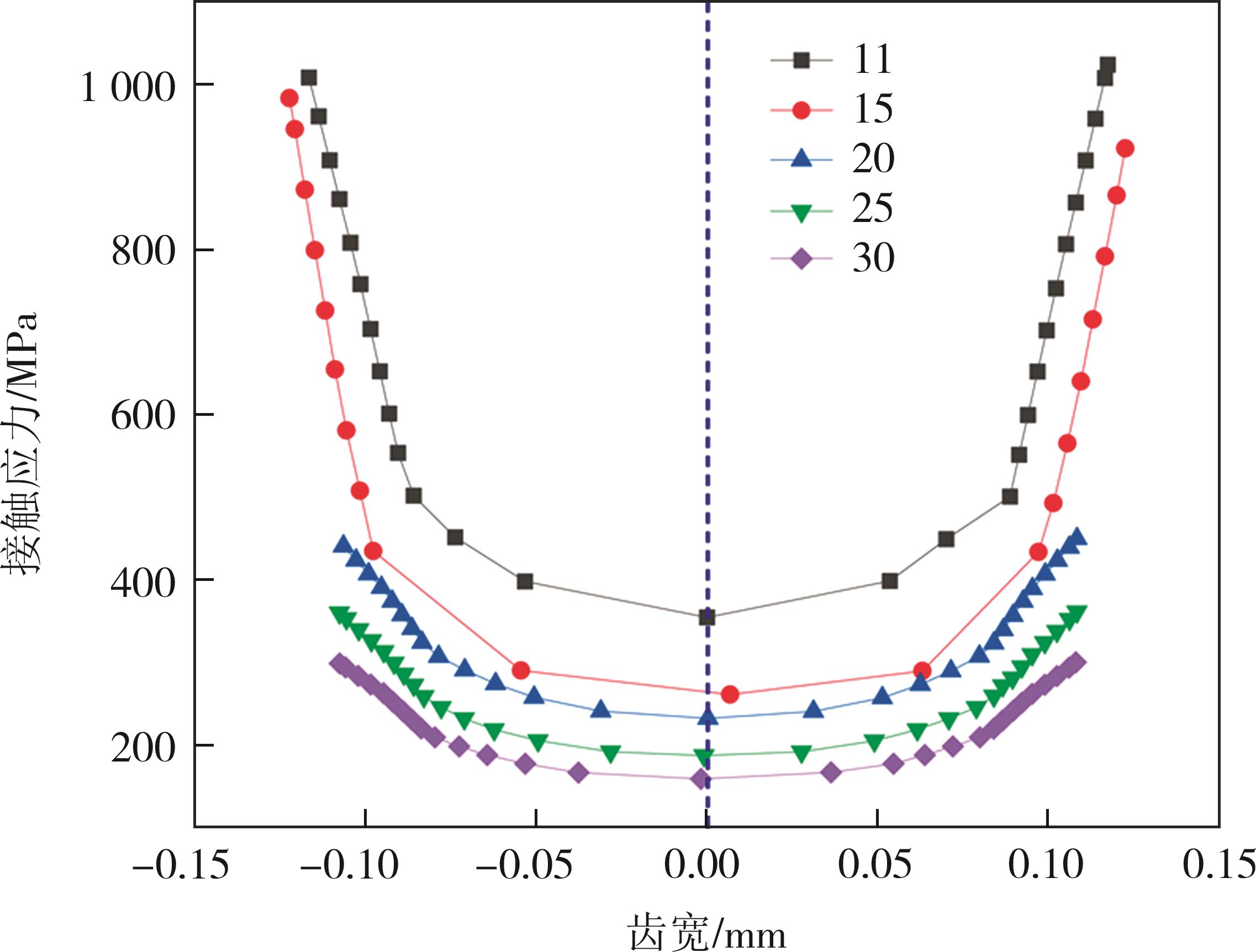

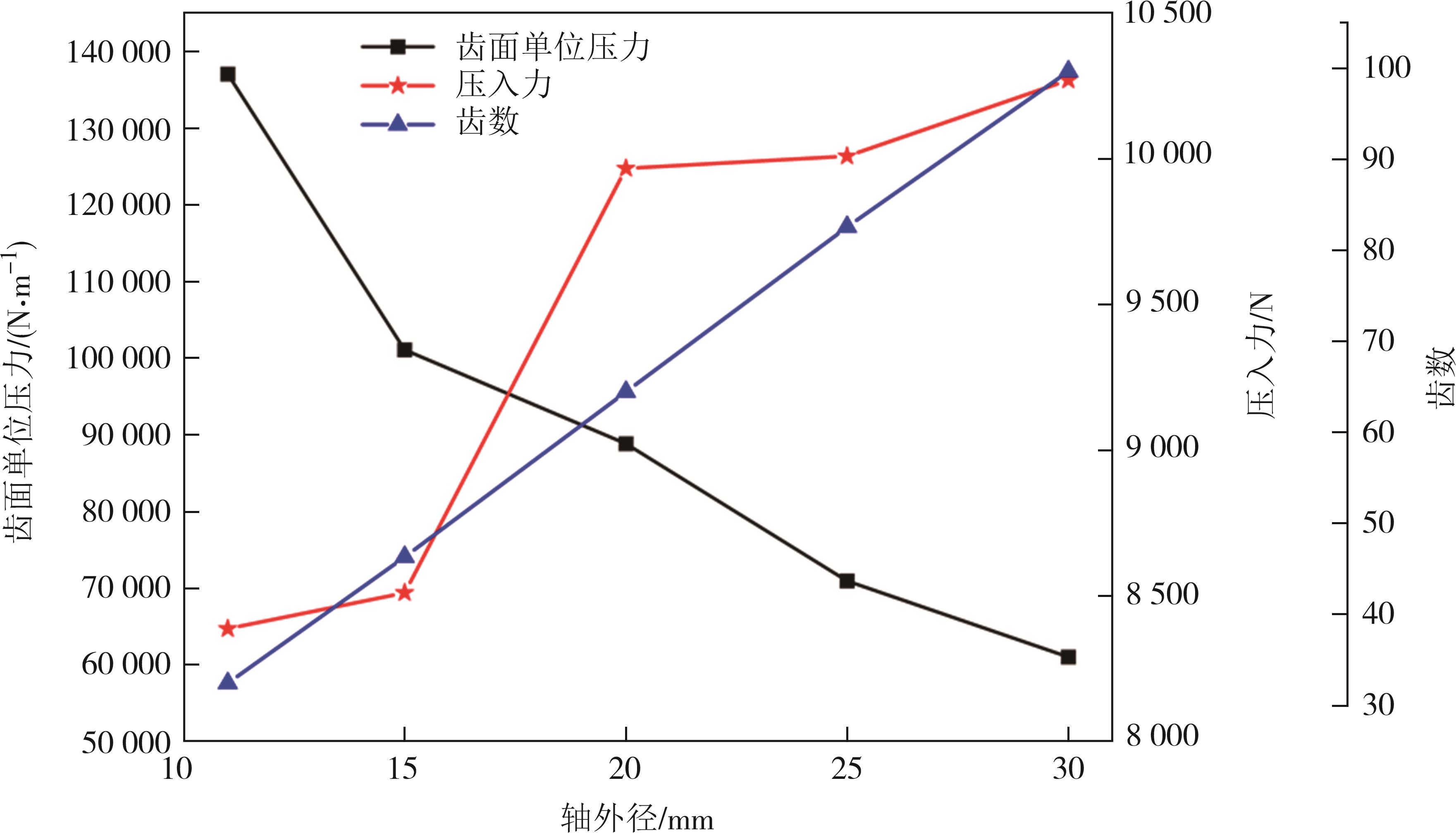

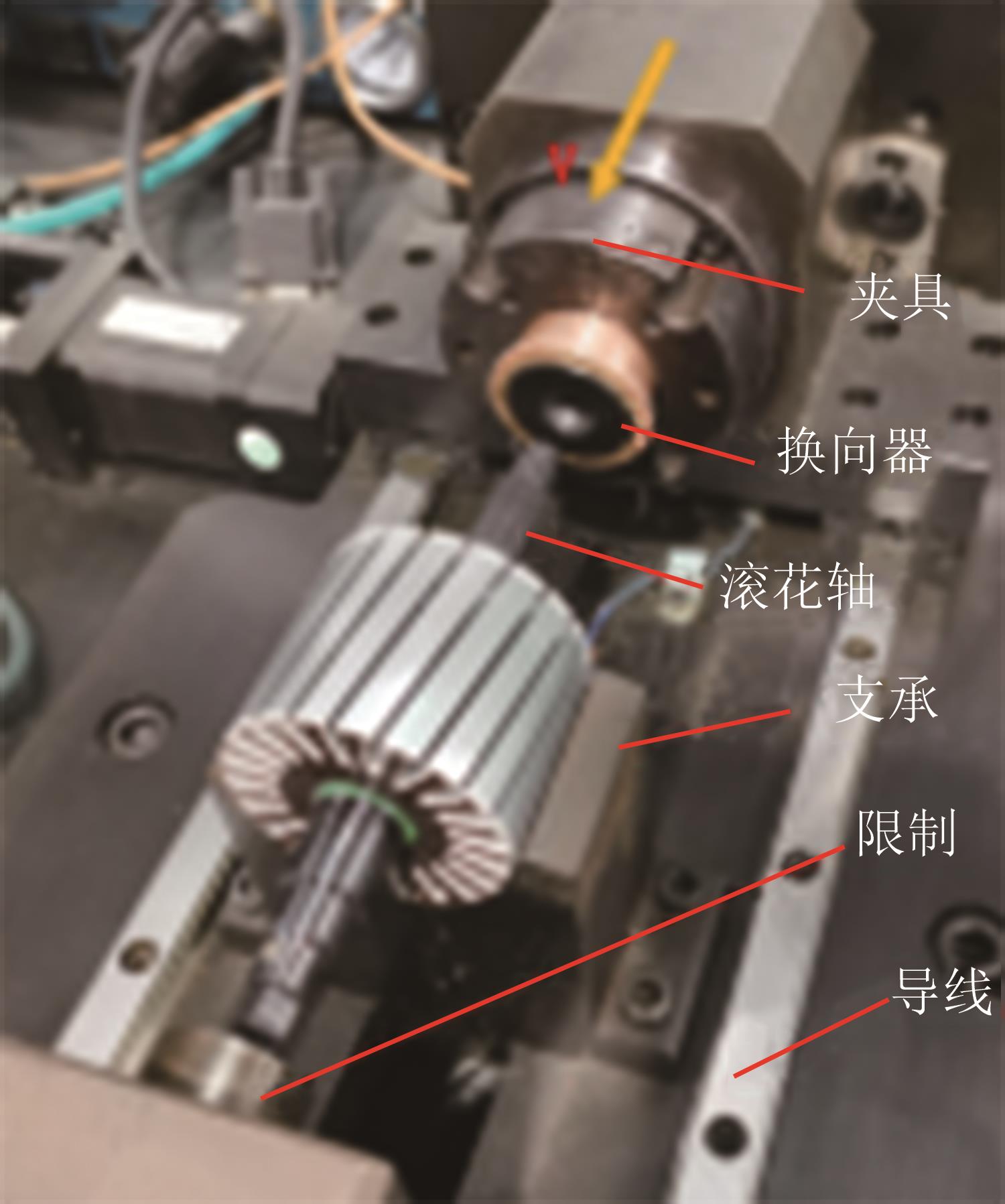

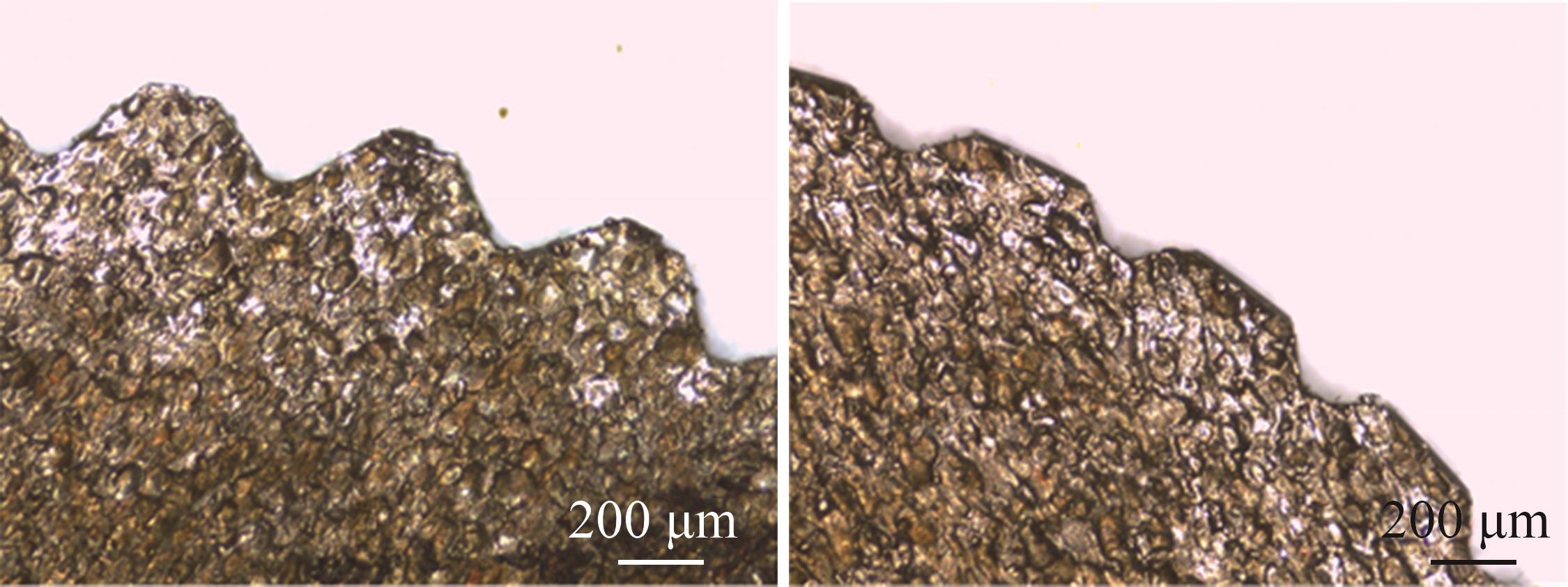

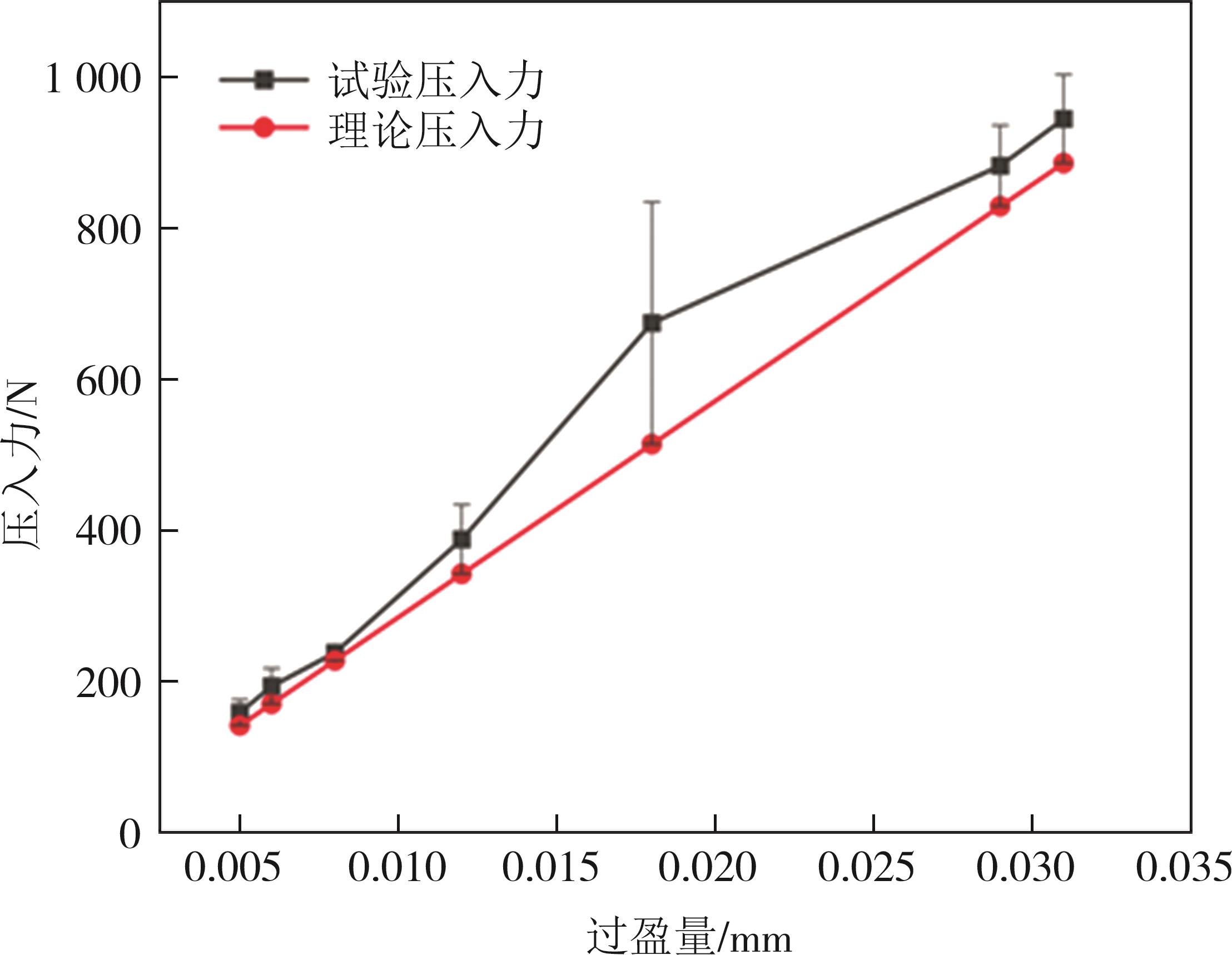

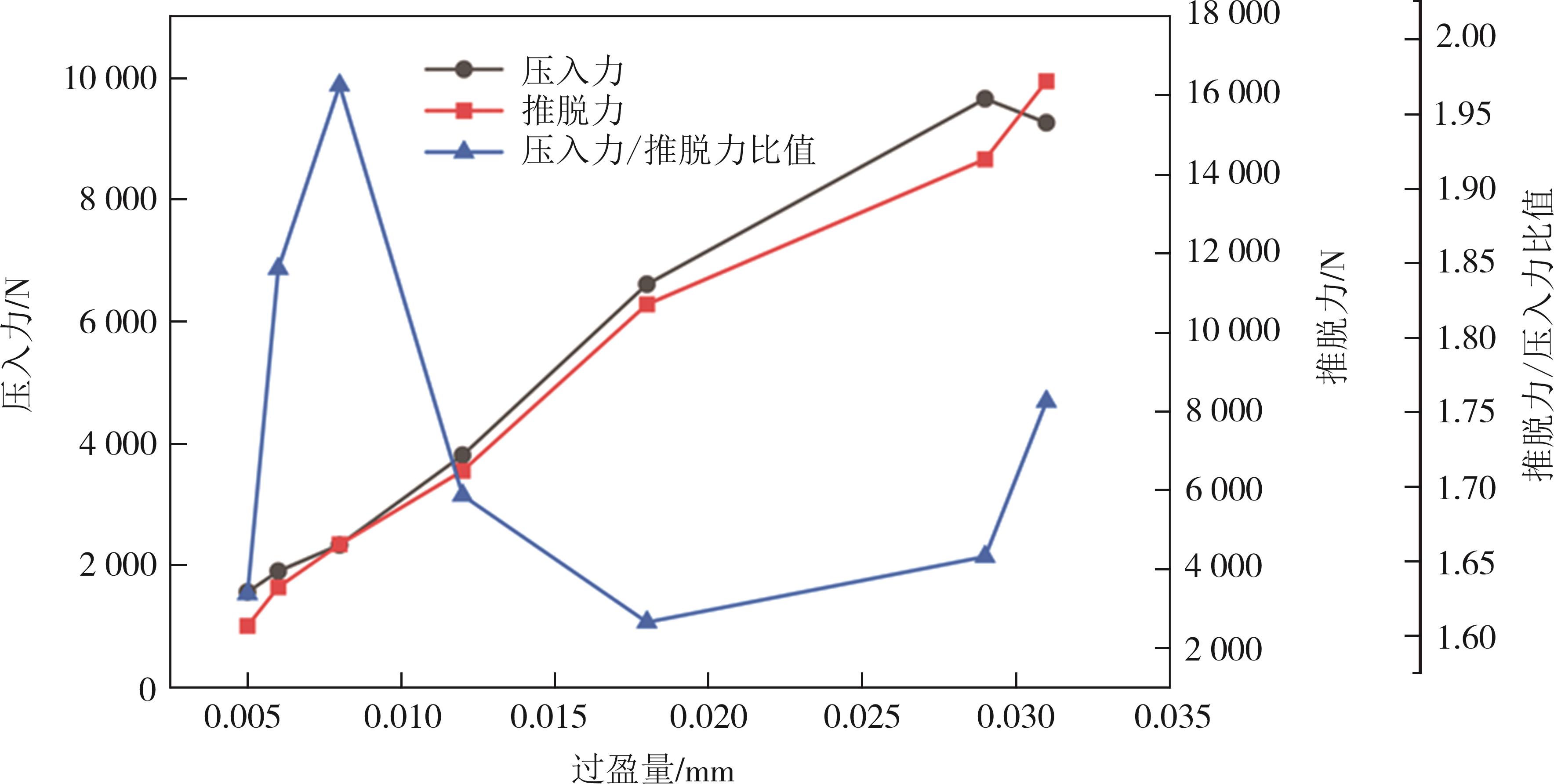

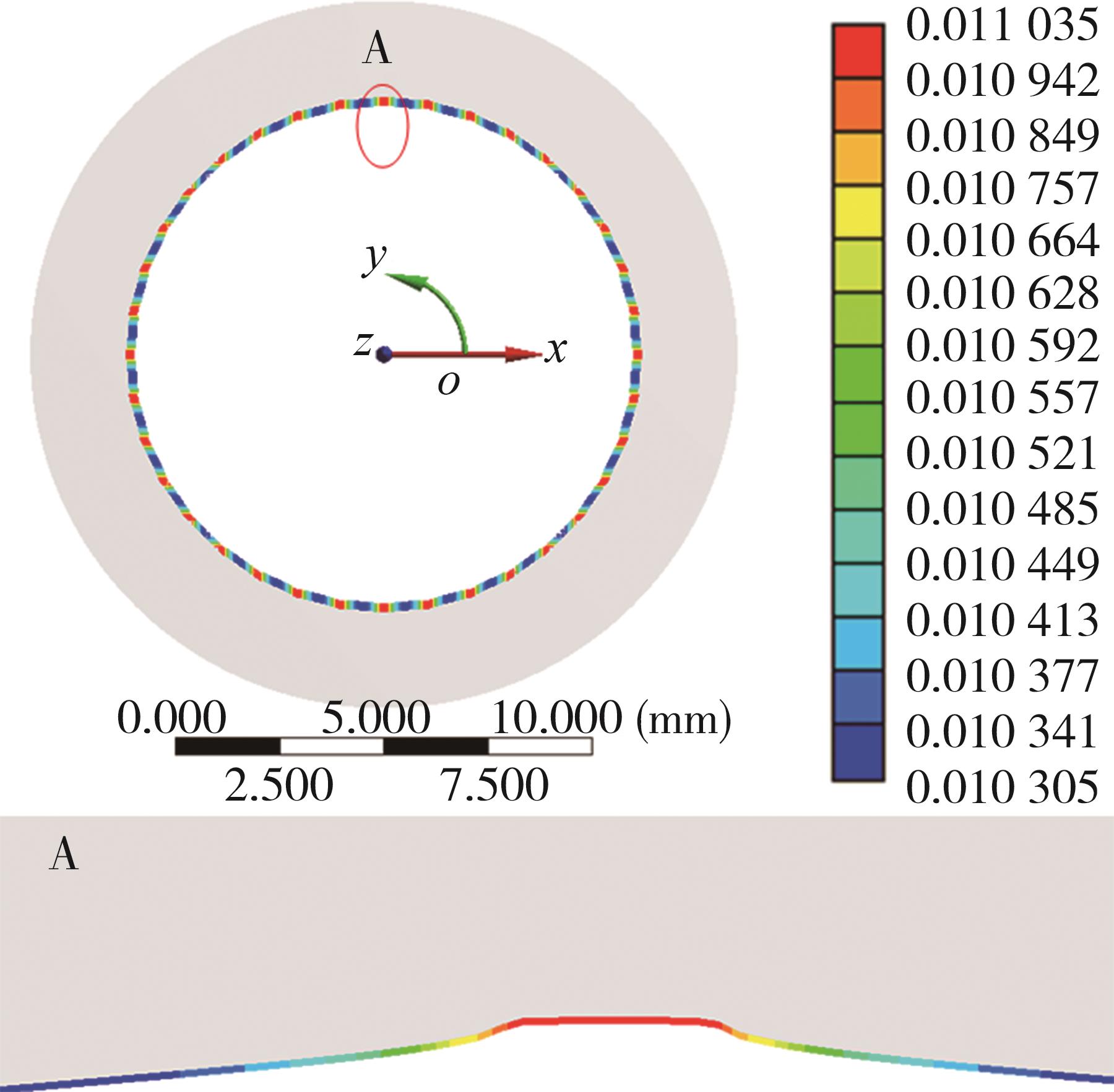

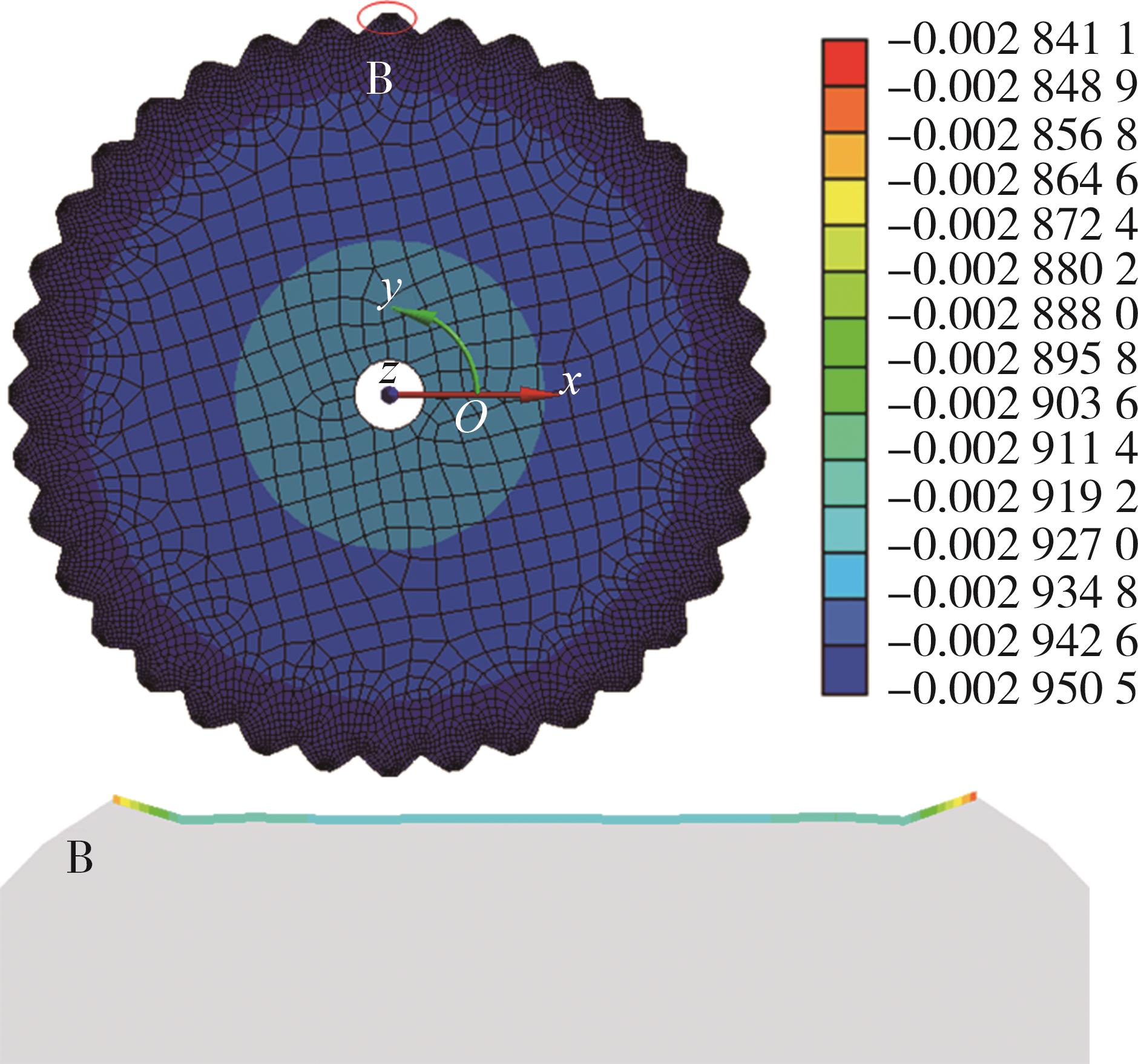

摘要:针对传统滚花齿形加工技术难以满足预期过盈量精度要求的技术瓶颈, 提出了一种新型的圆弧齿顶滚花结构. 为系统评估该结构的力学特性与配合性能, 通过结合理论建模、有限元仿真与试验验证展开研究:首先基于圆柱过盈配合理论模型验证有限元模型的正确性, 随后建立传统滚花和圆弧齿顶滚花有限元模型, 研究齿高、齿距等关键几何参数对应力分布形态的影响规律;在此基础上, 通过对比分析圆柱过盈、传统滚花过盈和圆弧齿顶滚花过盈三类结构的力学性能差异, 重点分析推脱压入比的变化特性, 并开展系统性试验验证. 研究表明:圆弧齿顶滚花结构展现出优异的力学性能, 其推脱压入比达到1.979, 较圆柱过盈配合(1.3)提升52.231%, 较传统滚花结构(1.7)提升16.412%, 基本达到轴向-径向耦合滚花轴(2.0)的性能水平.

-

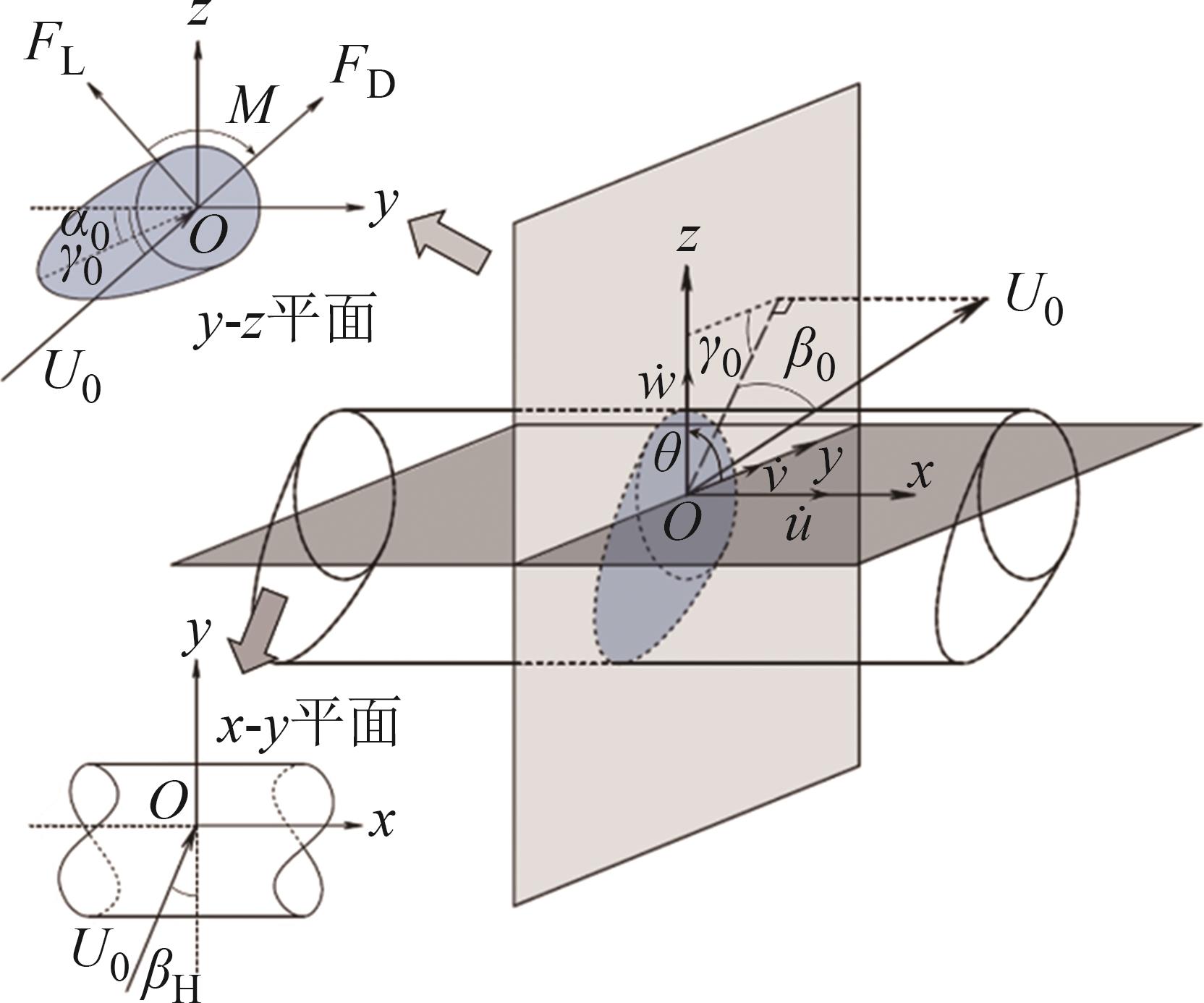

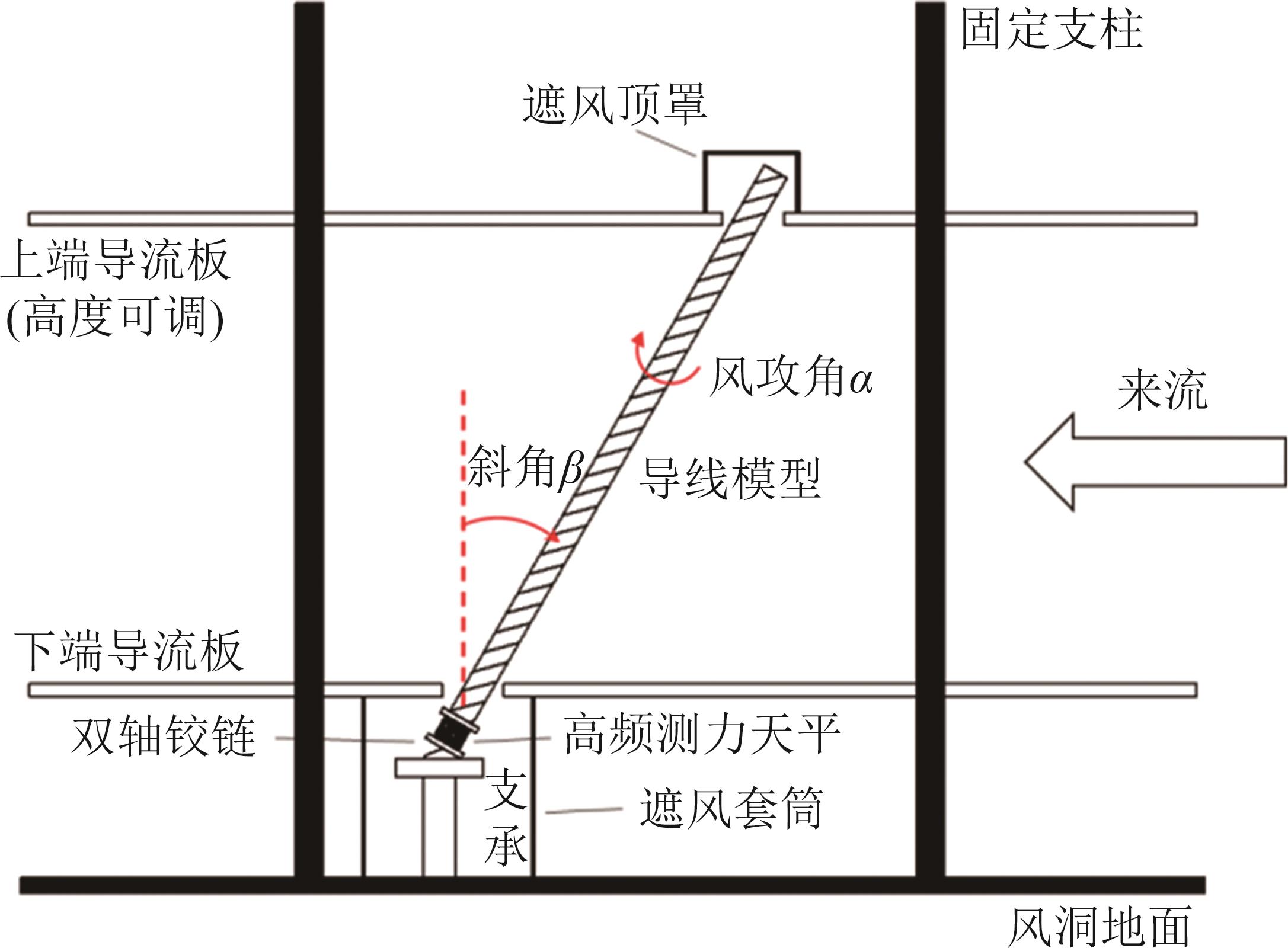

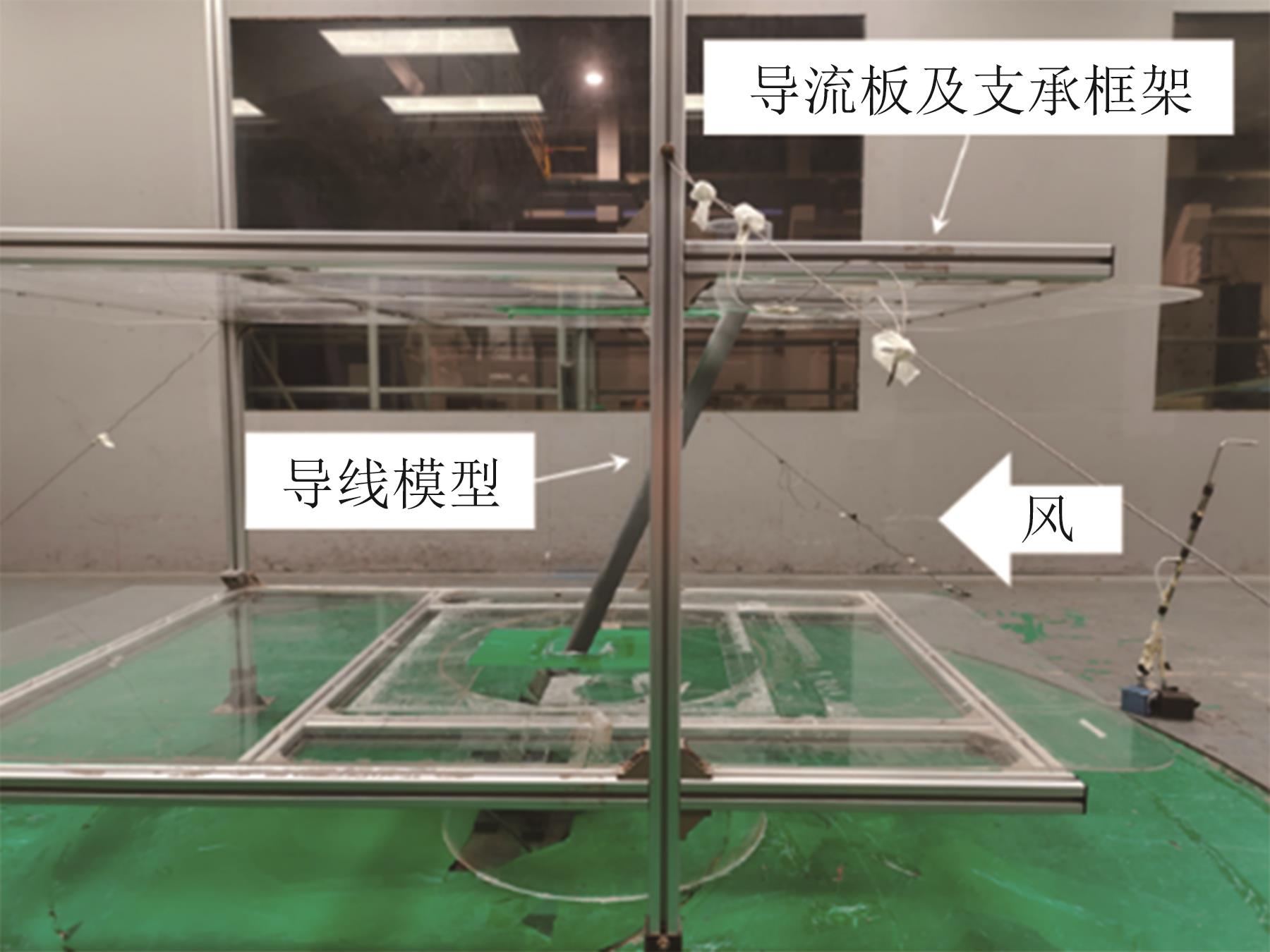

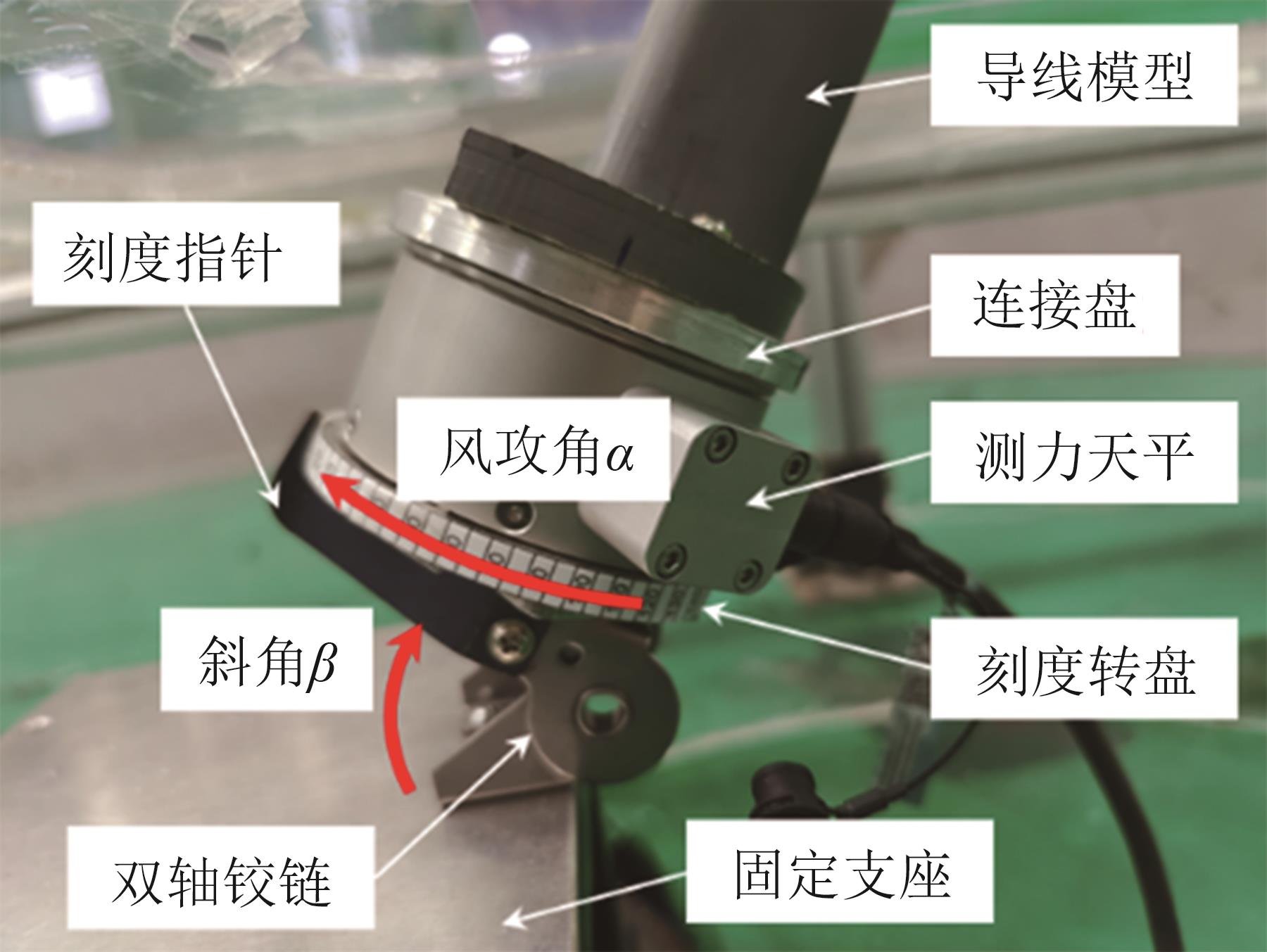

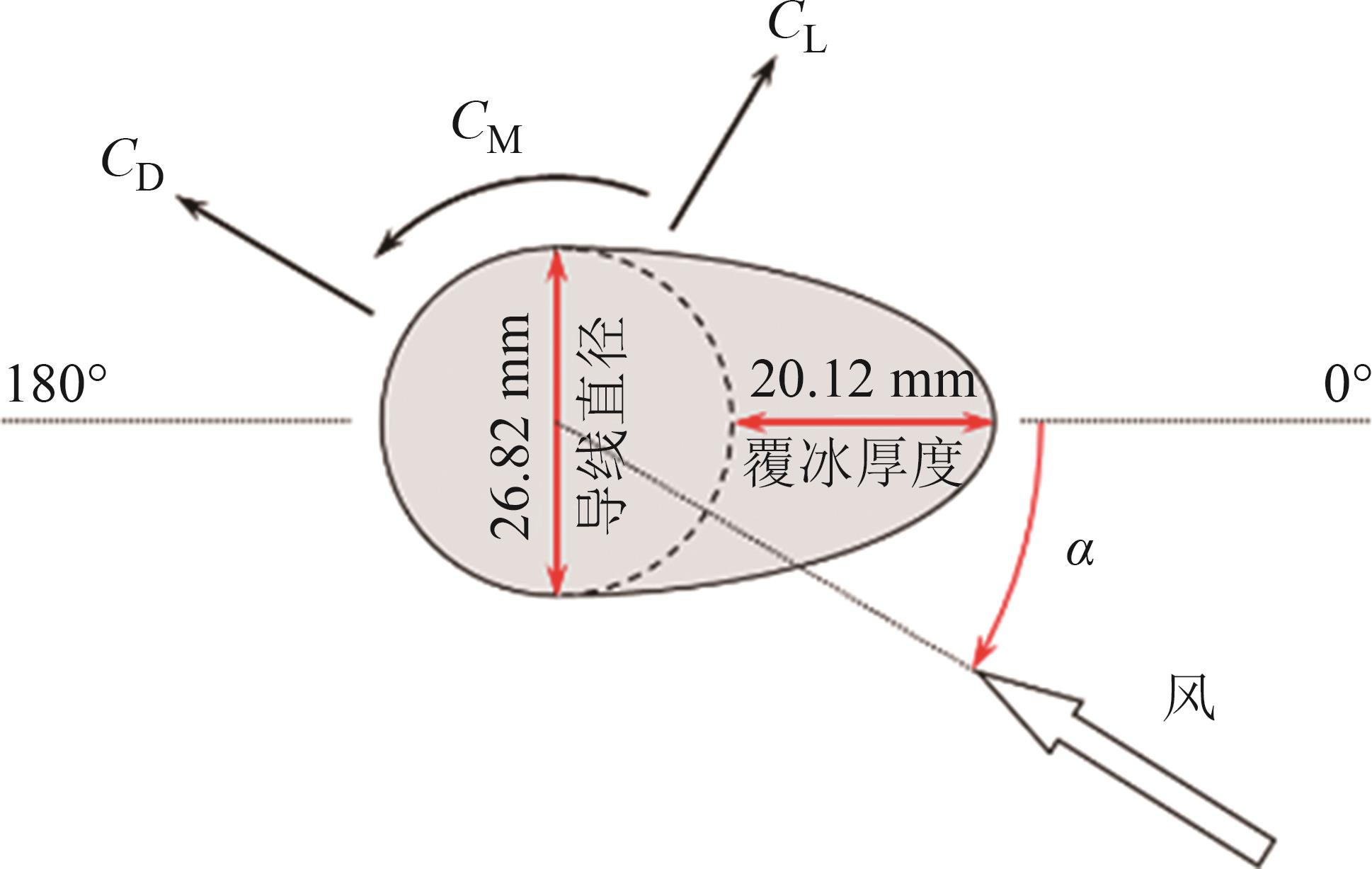

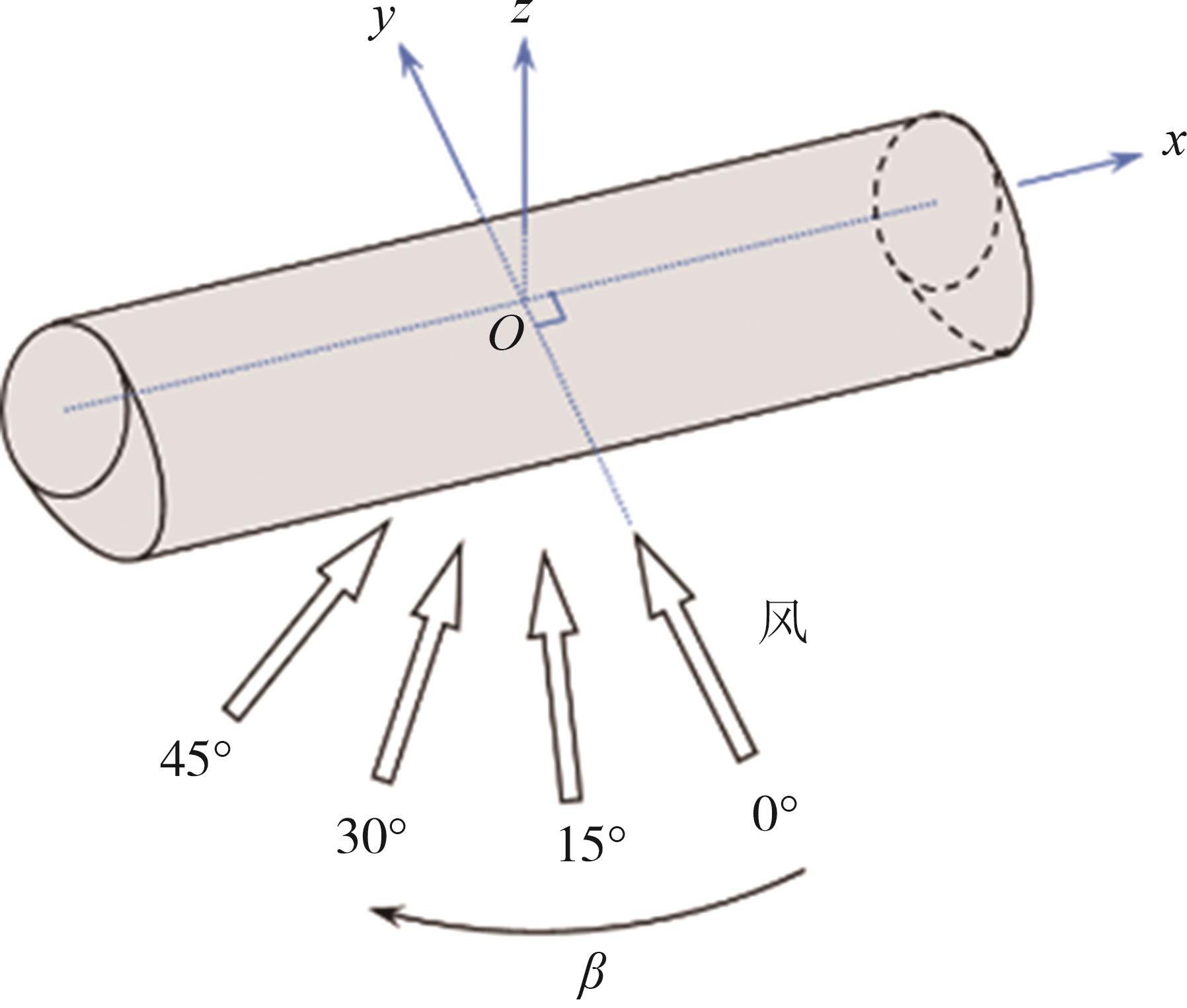

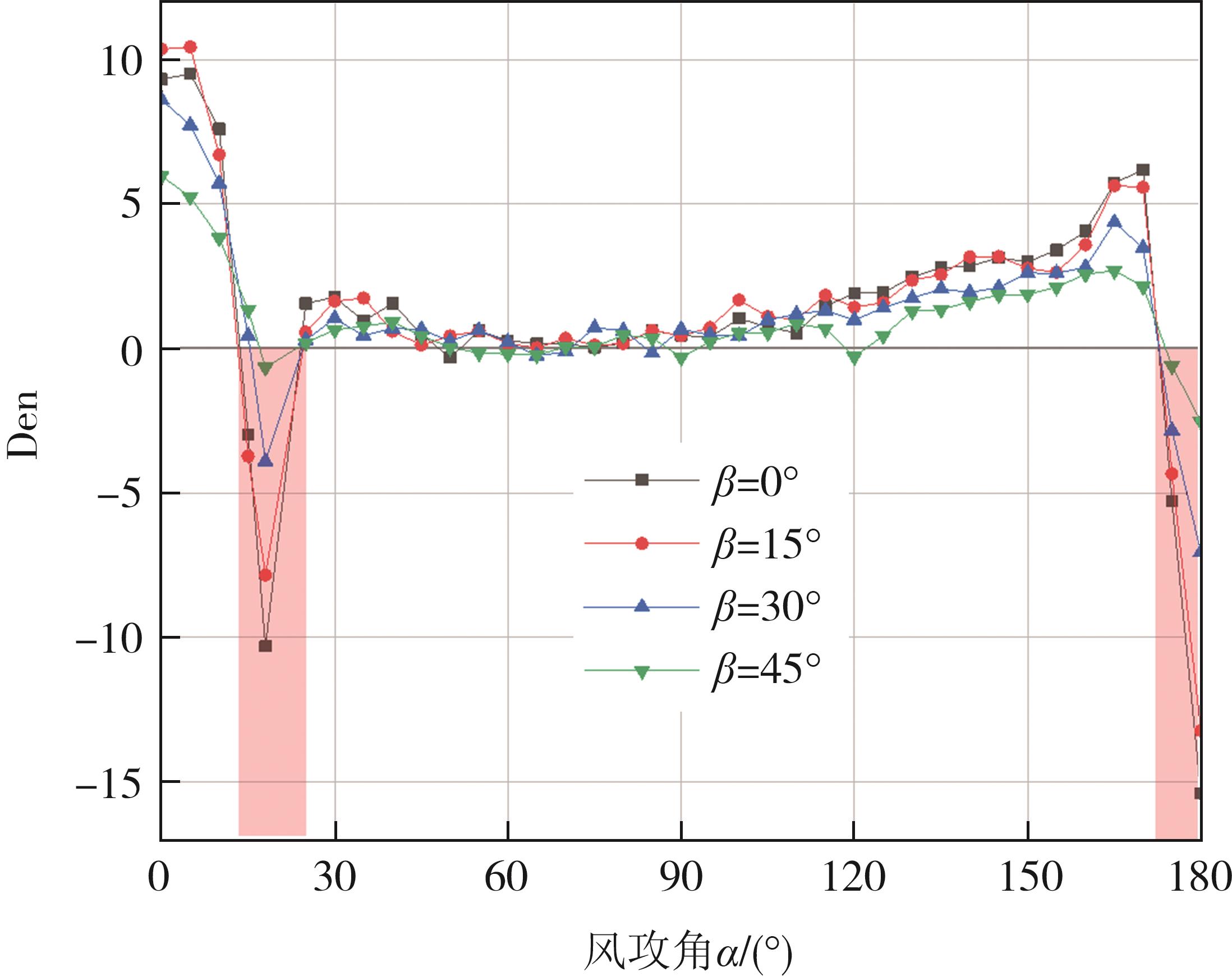

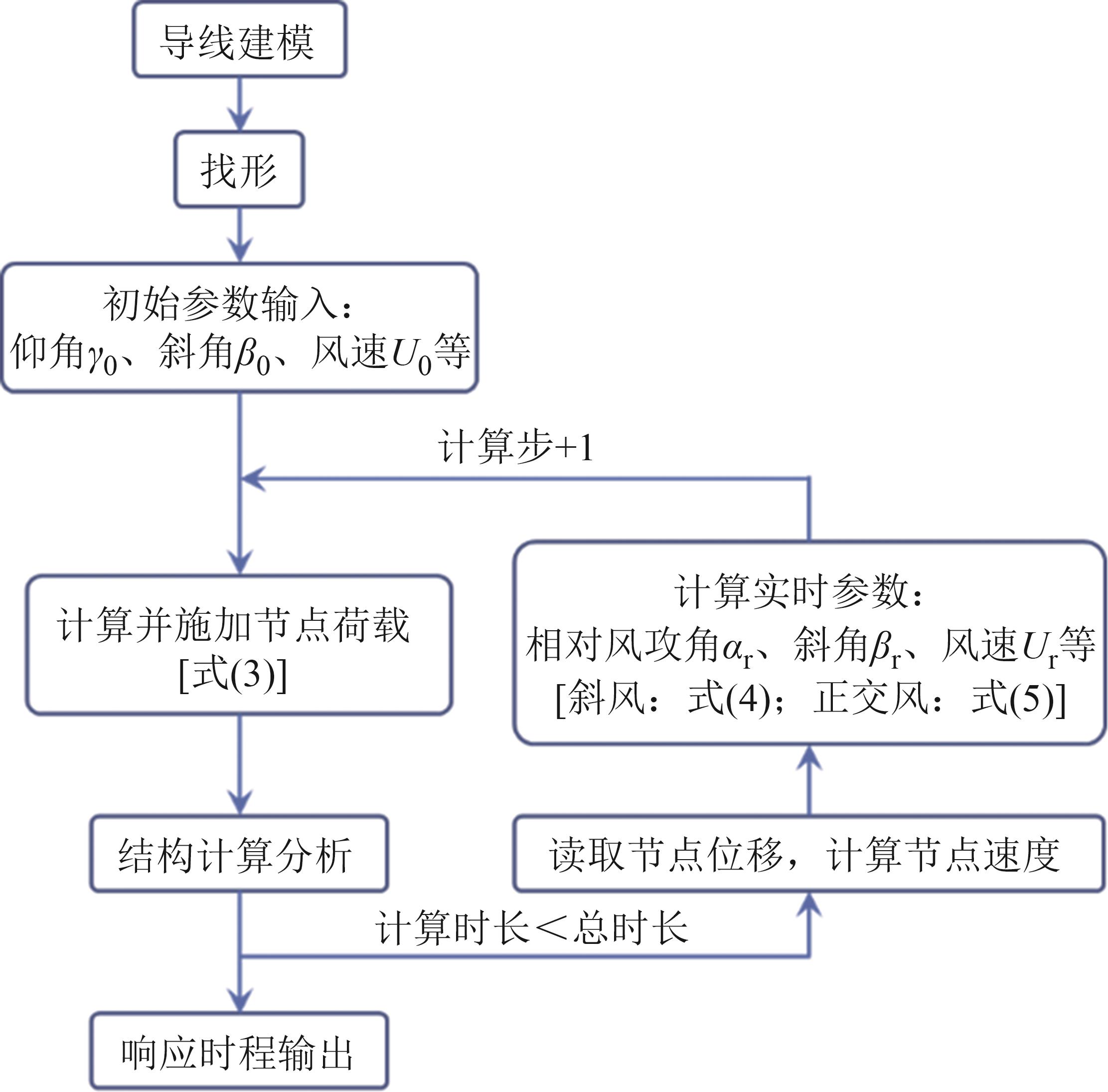

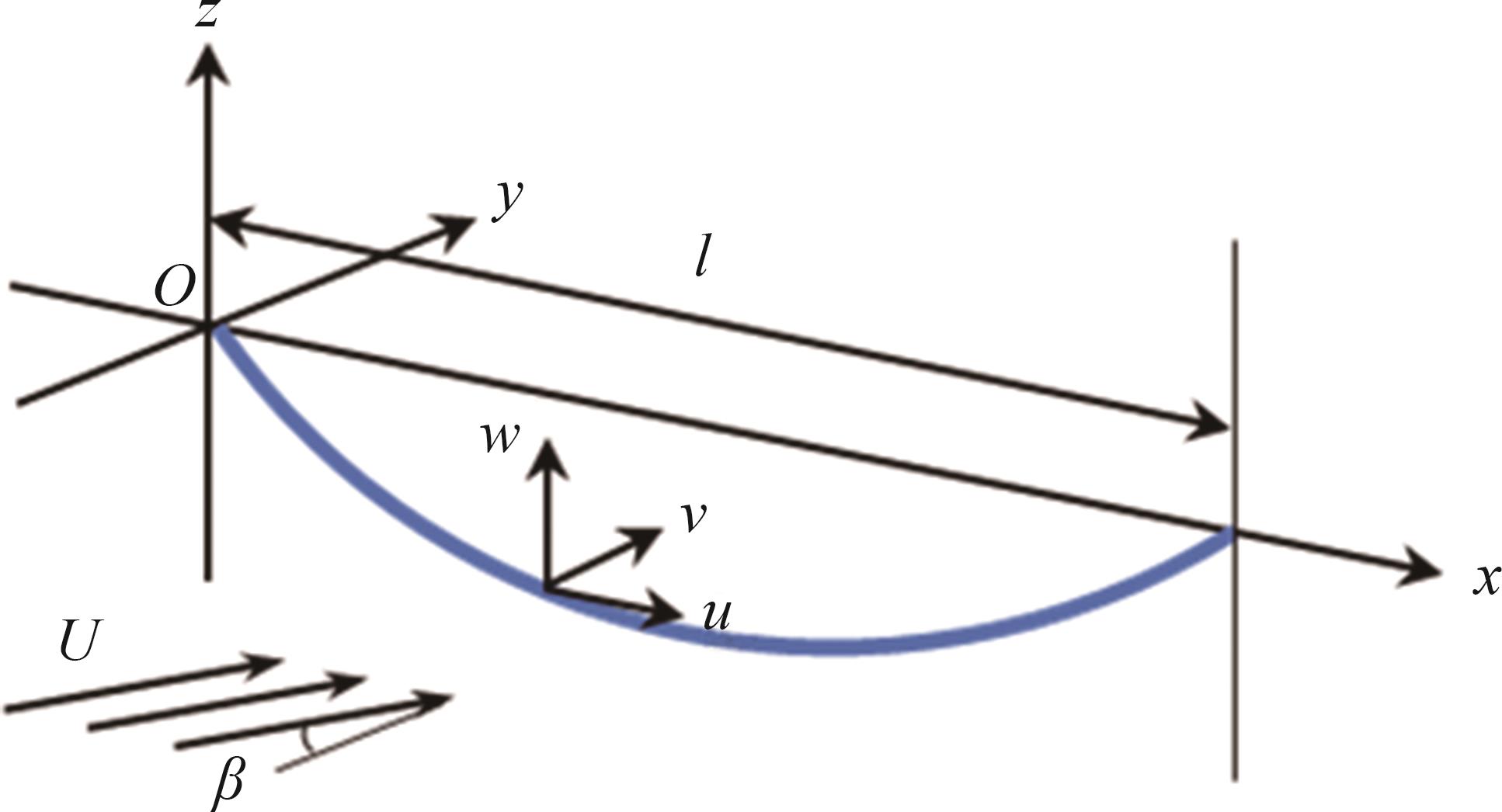

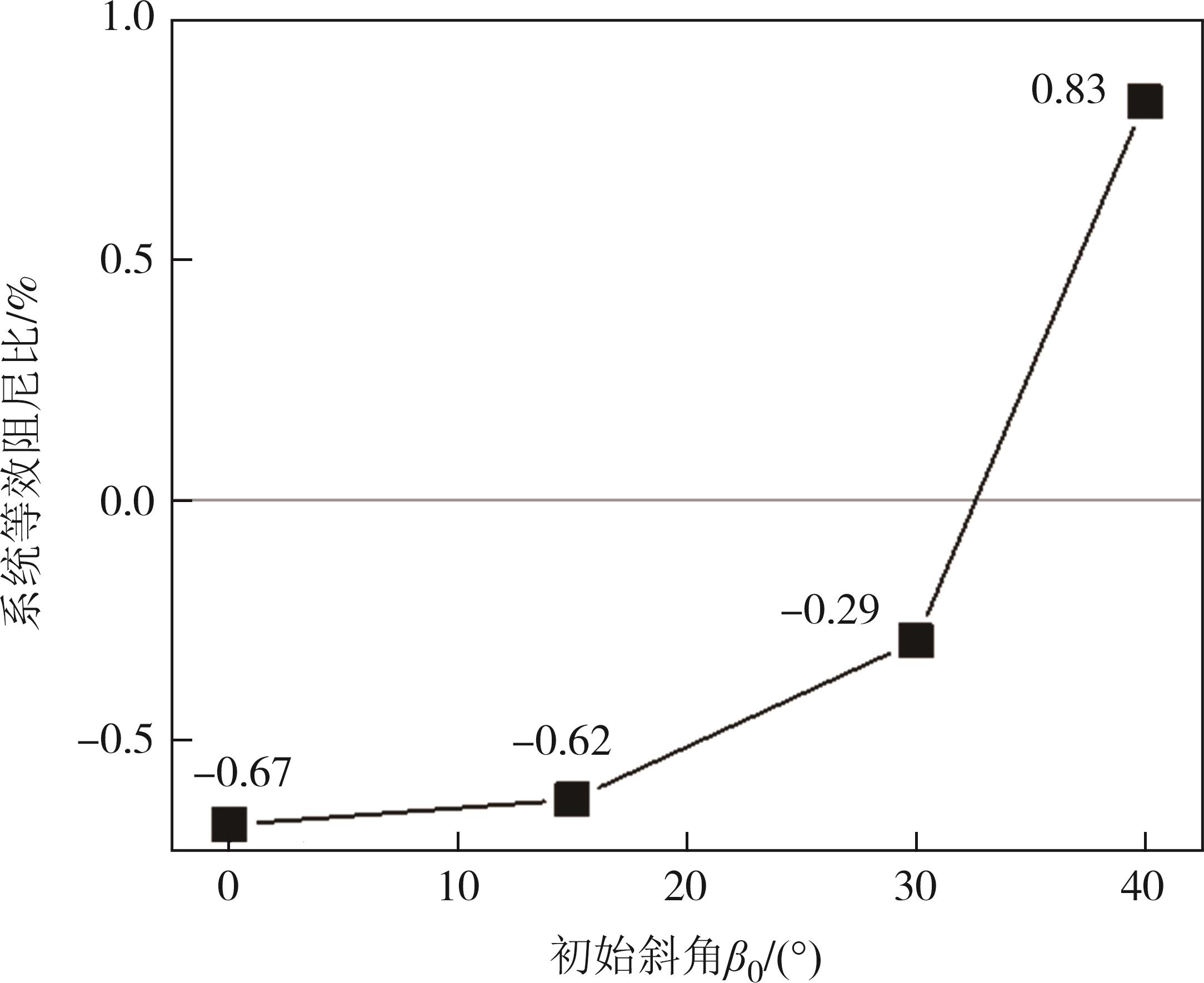

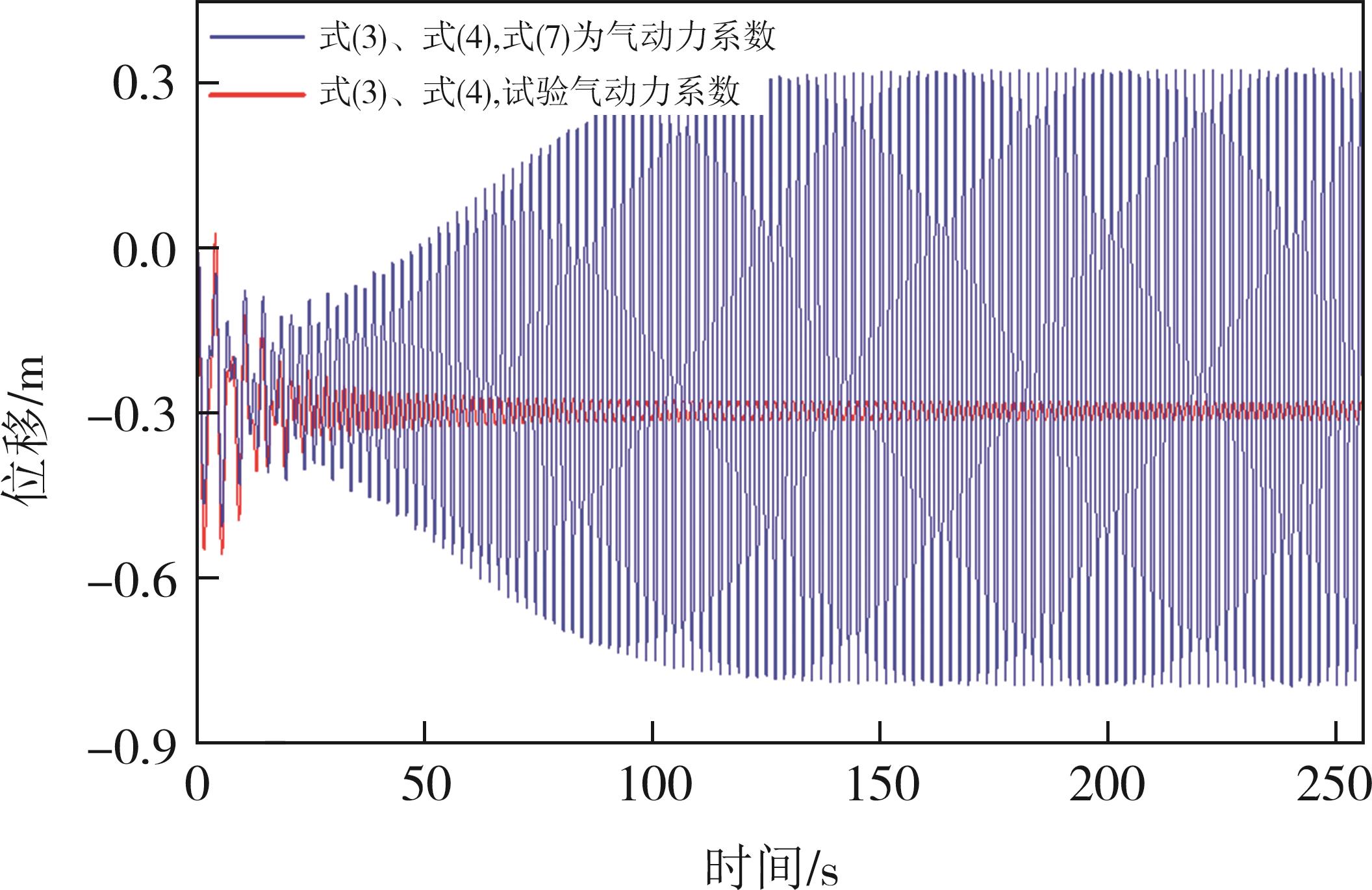

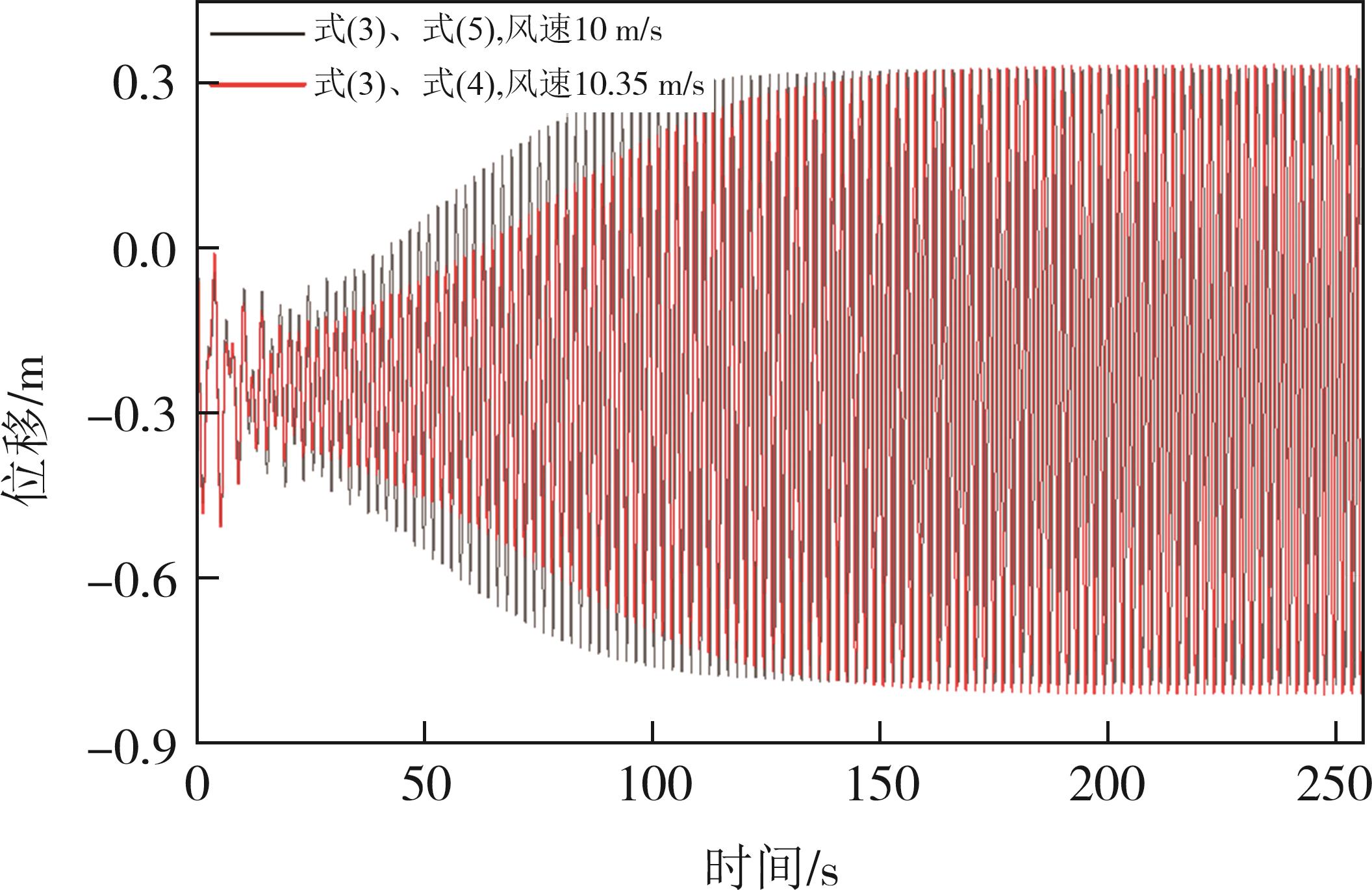

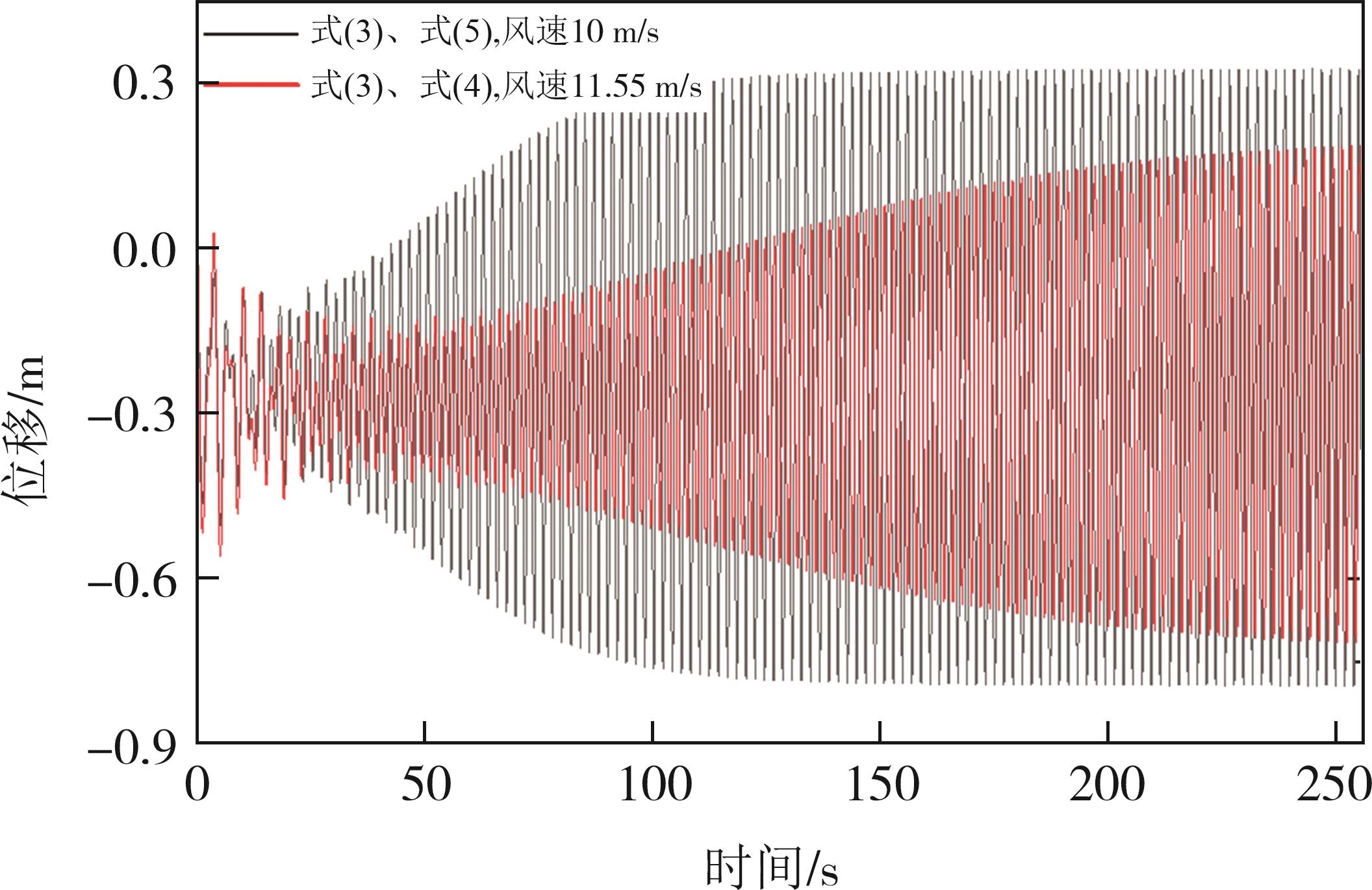

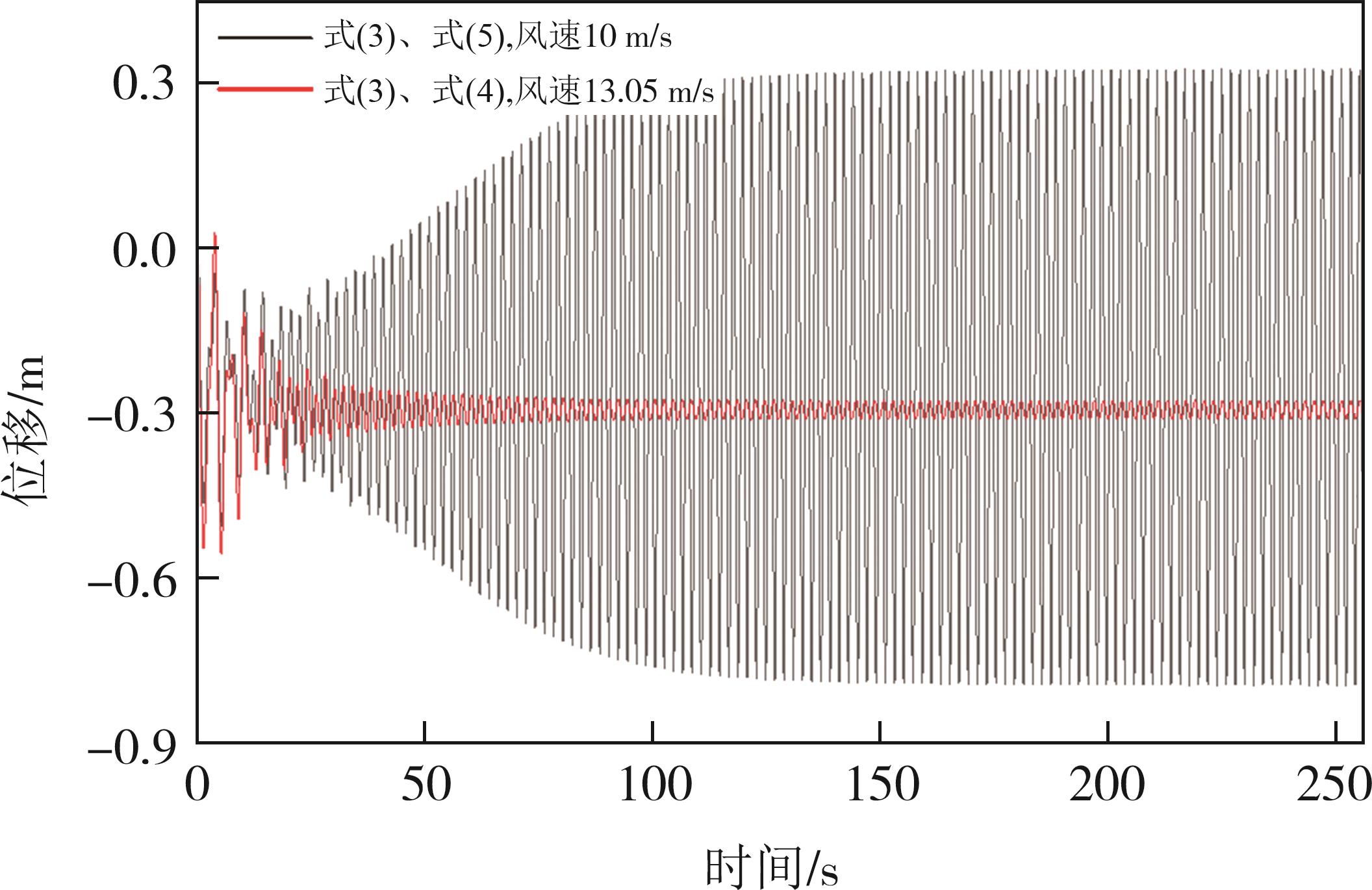

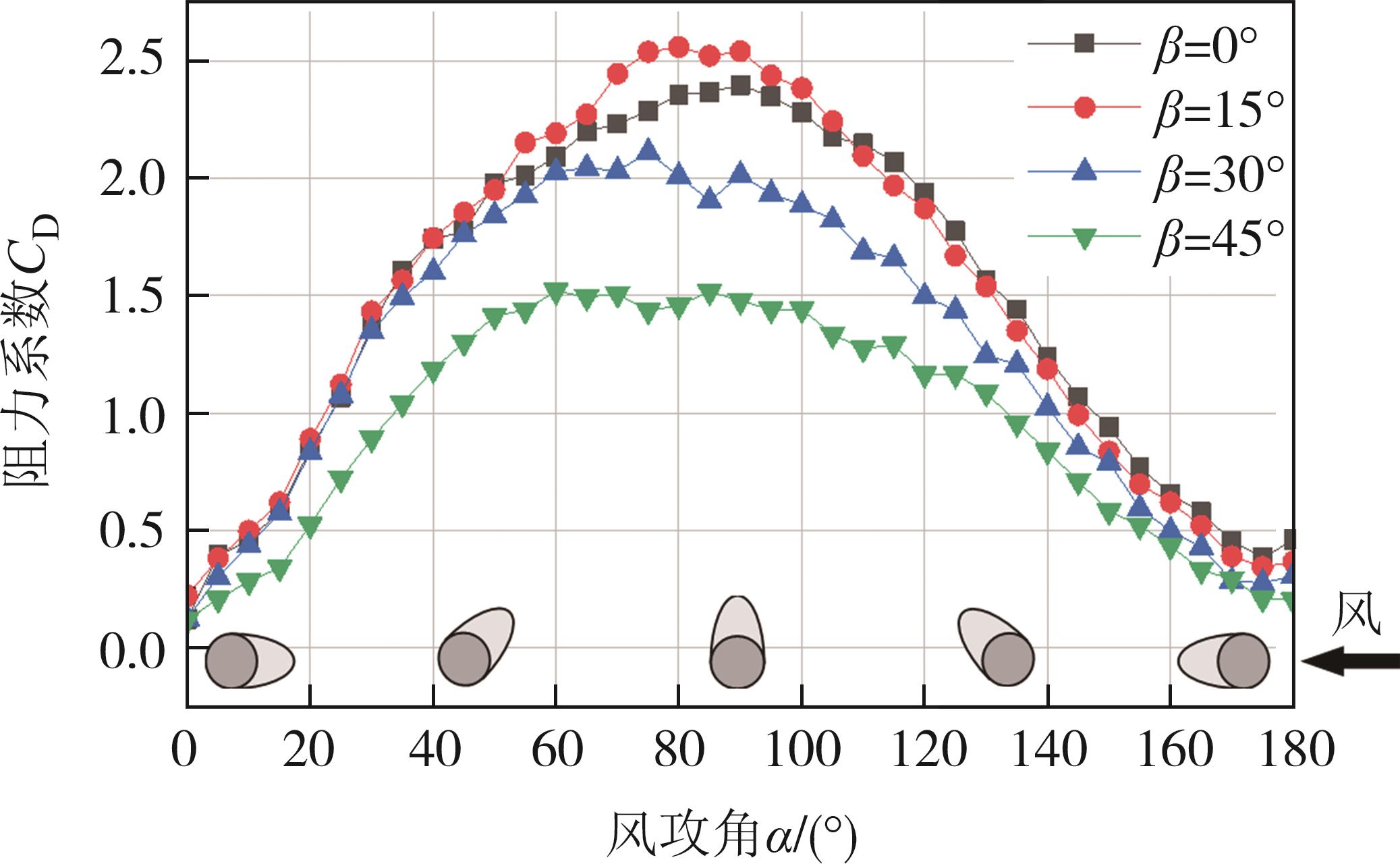

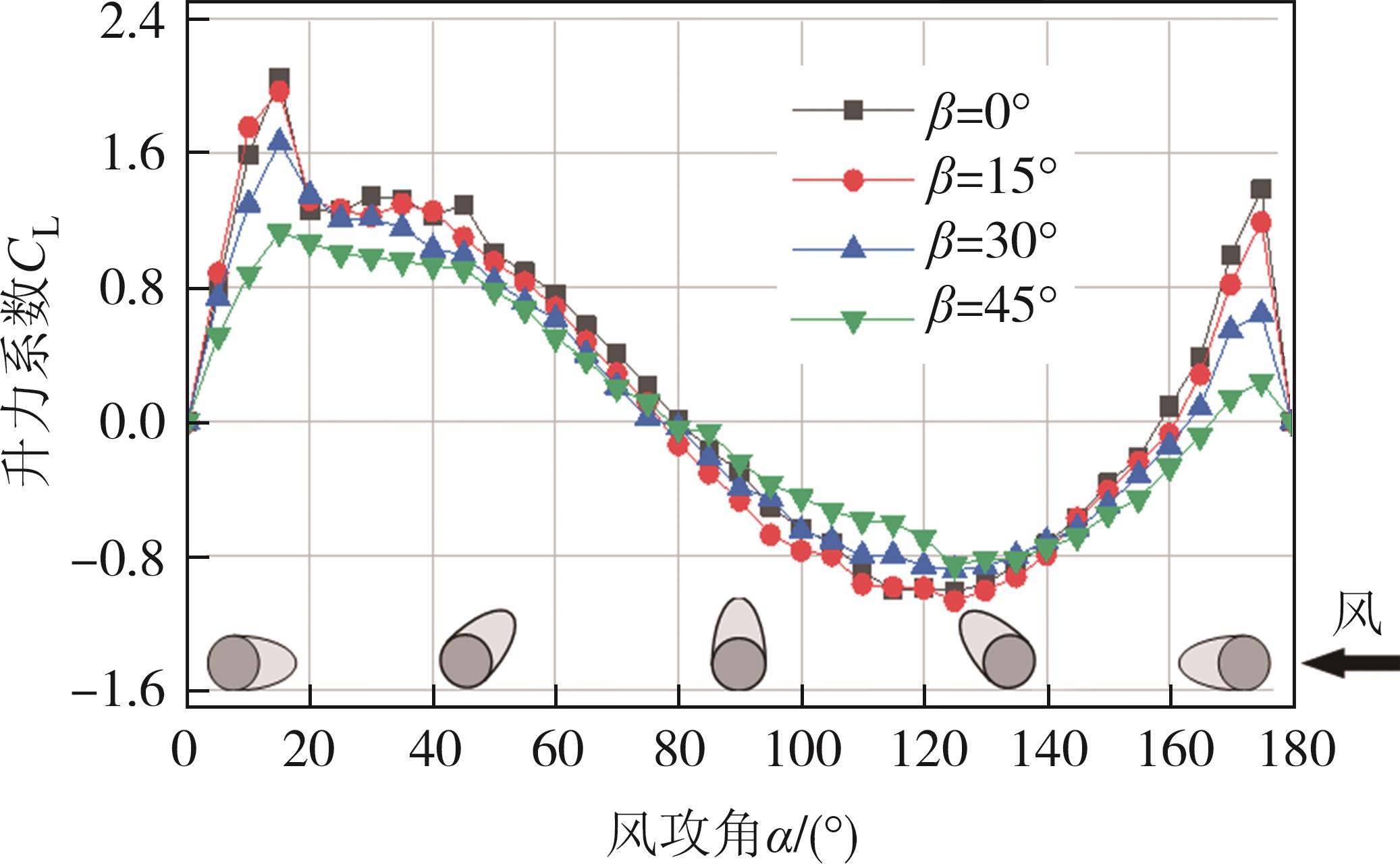

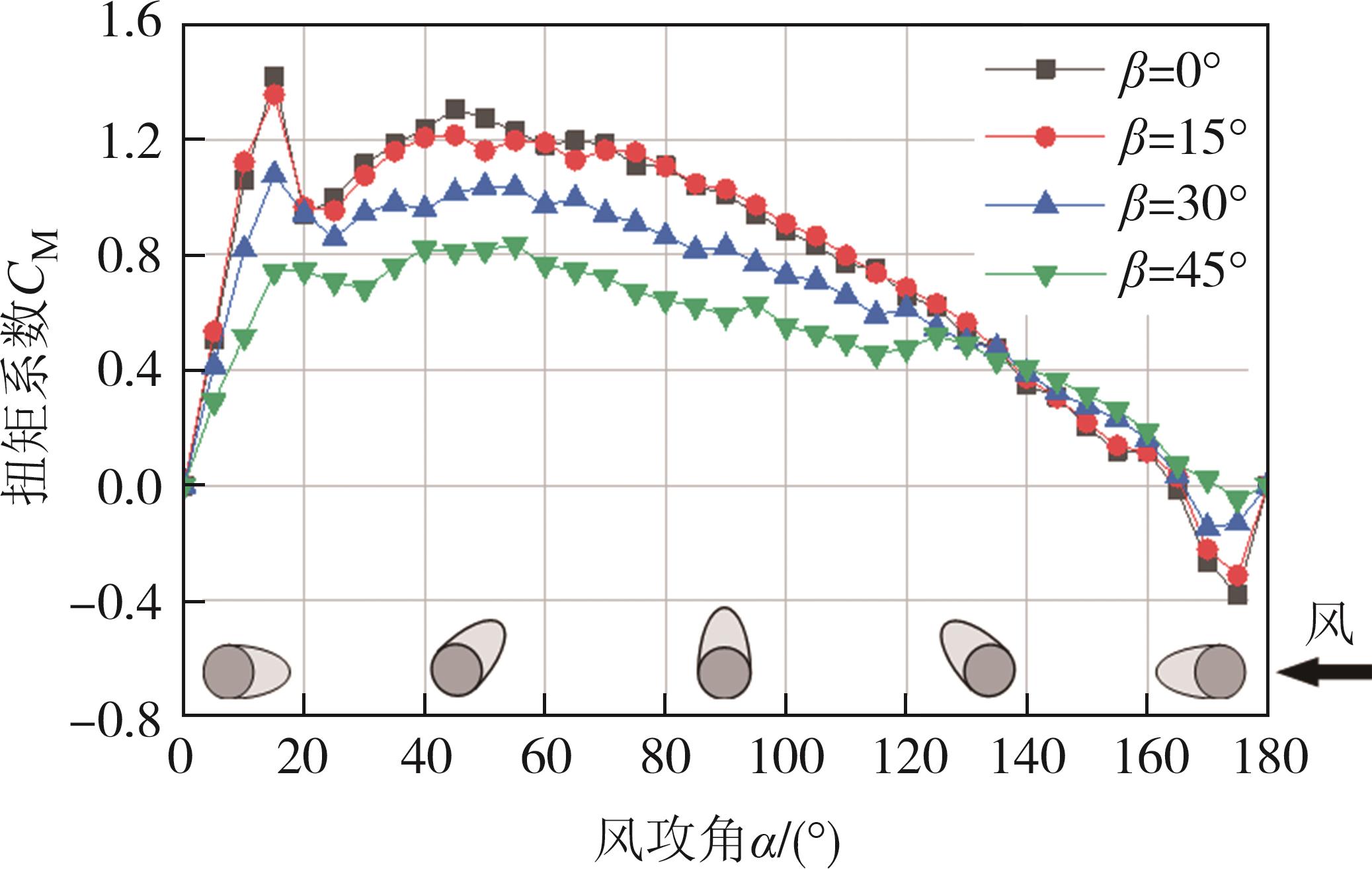

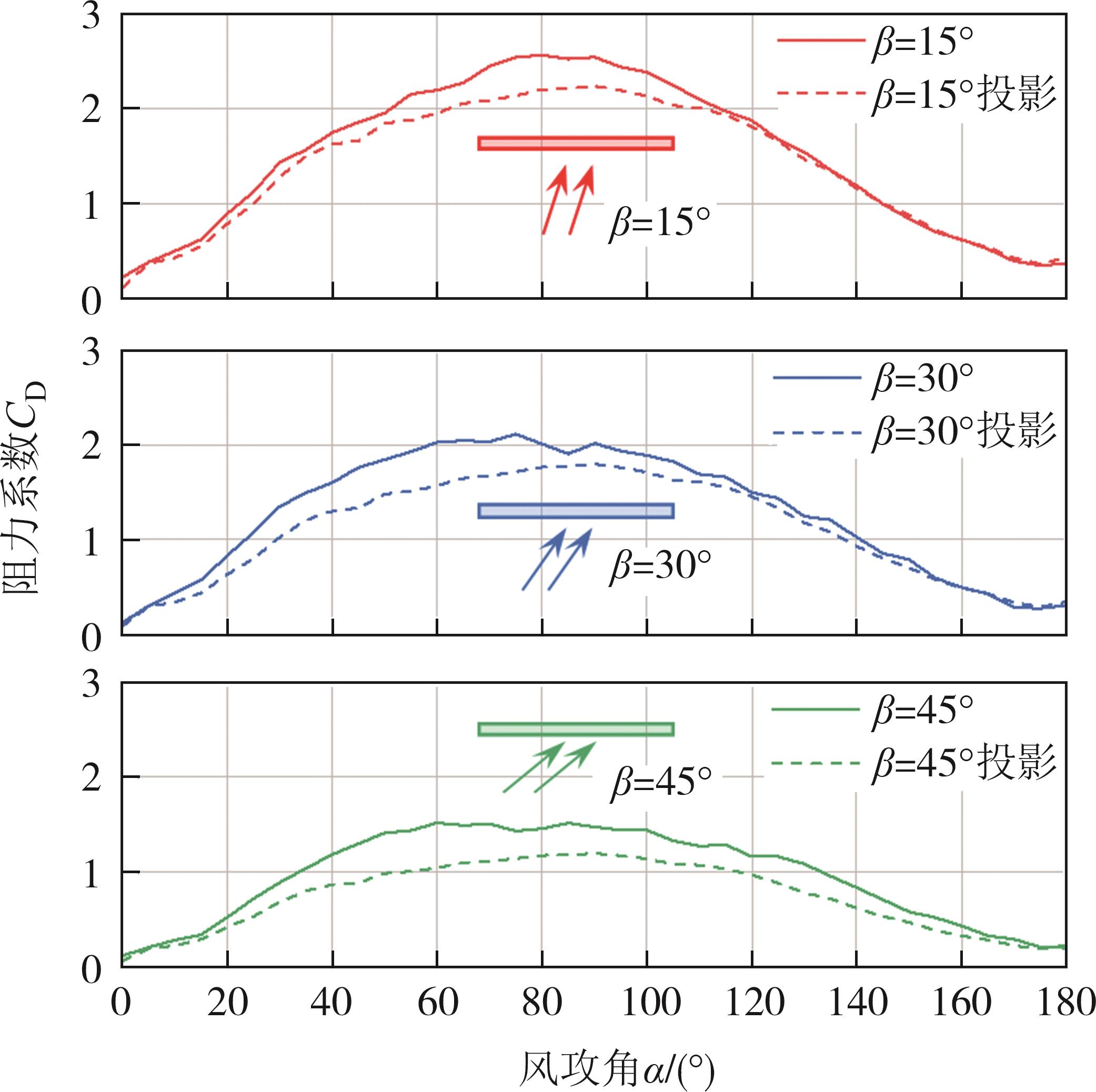

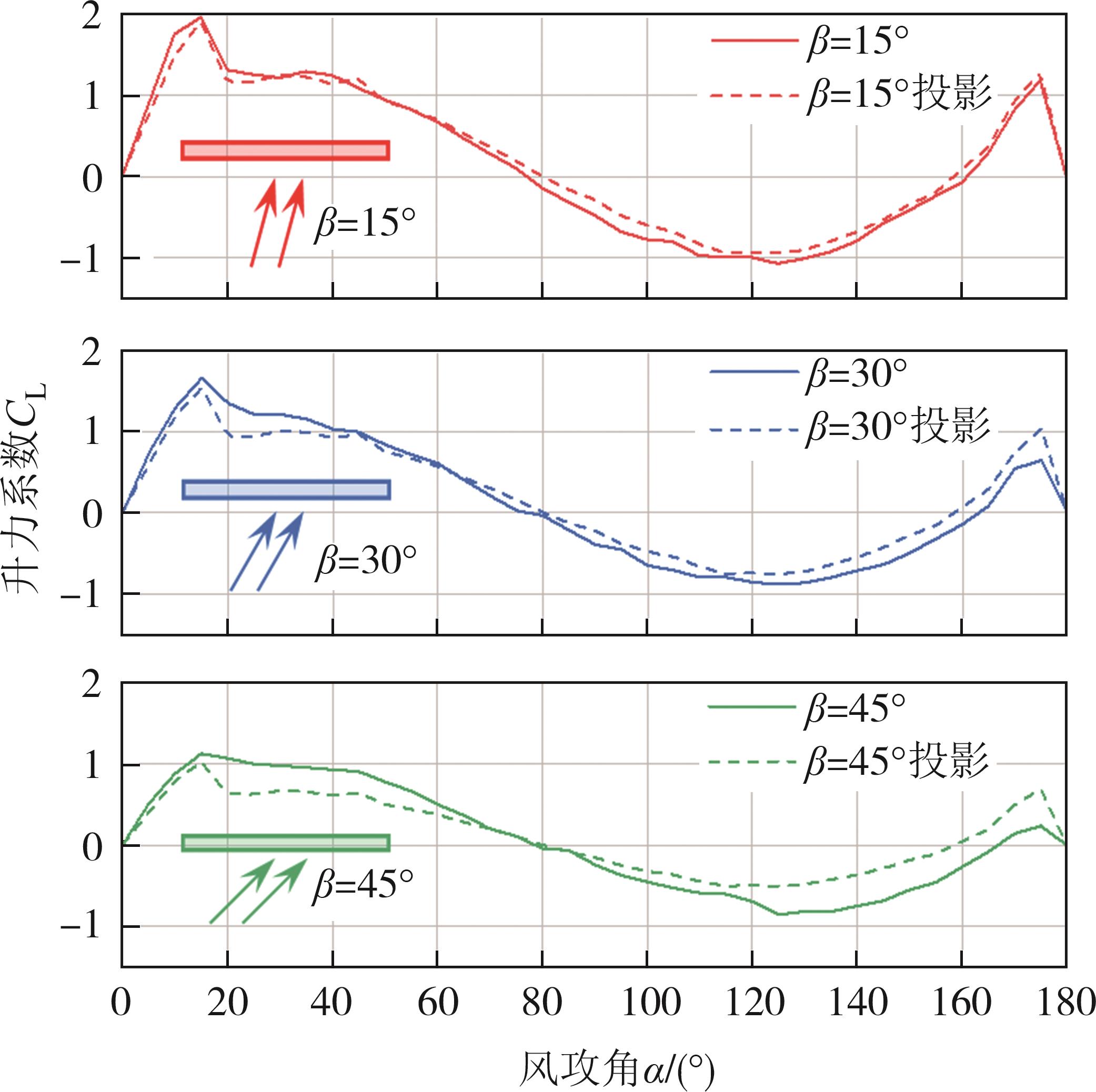

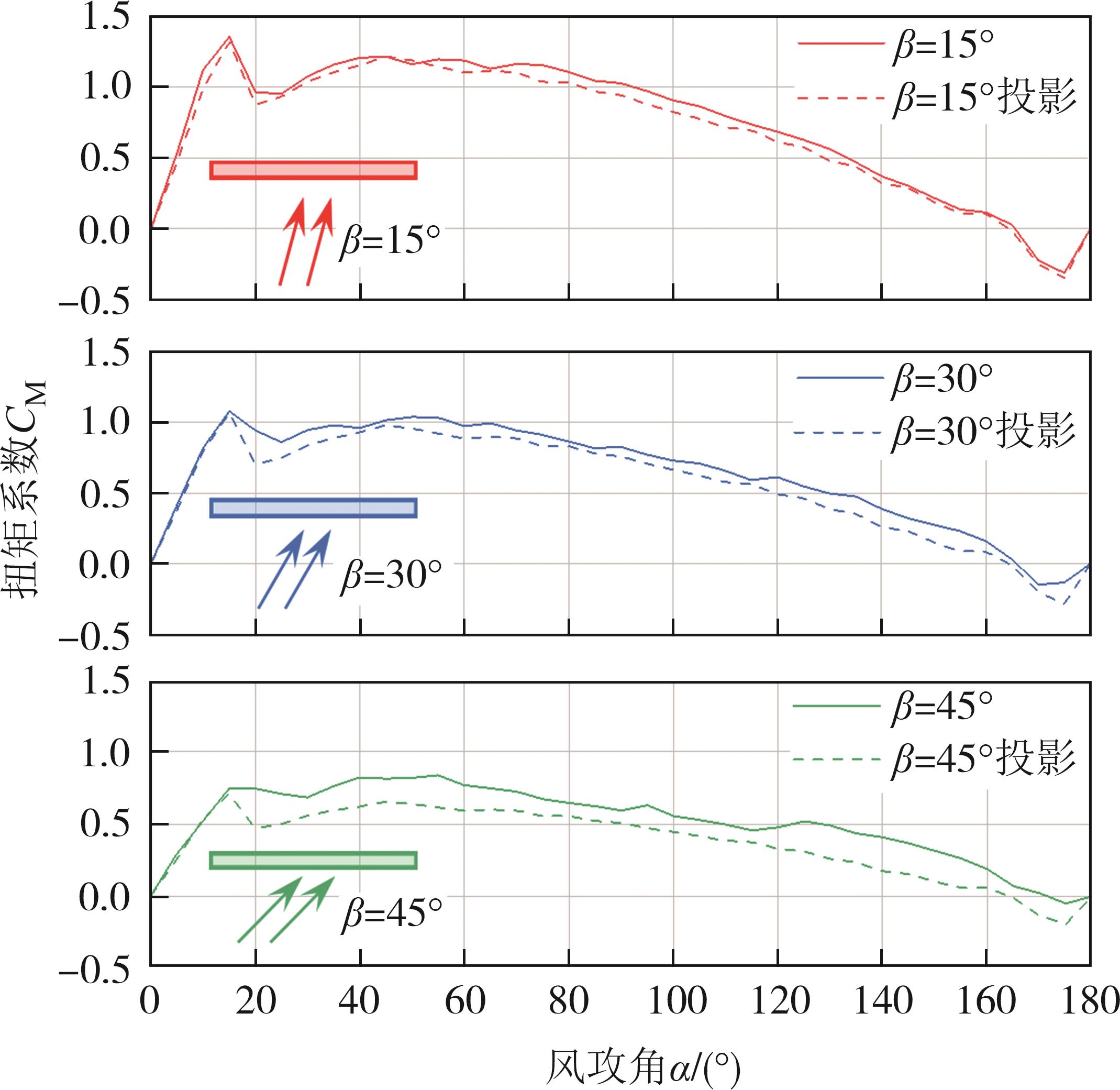

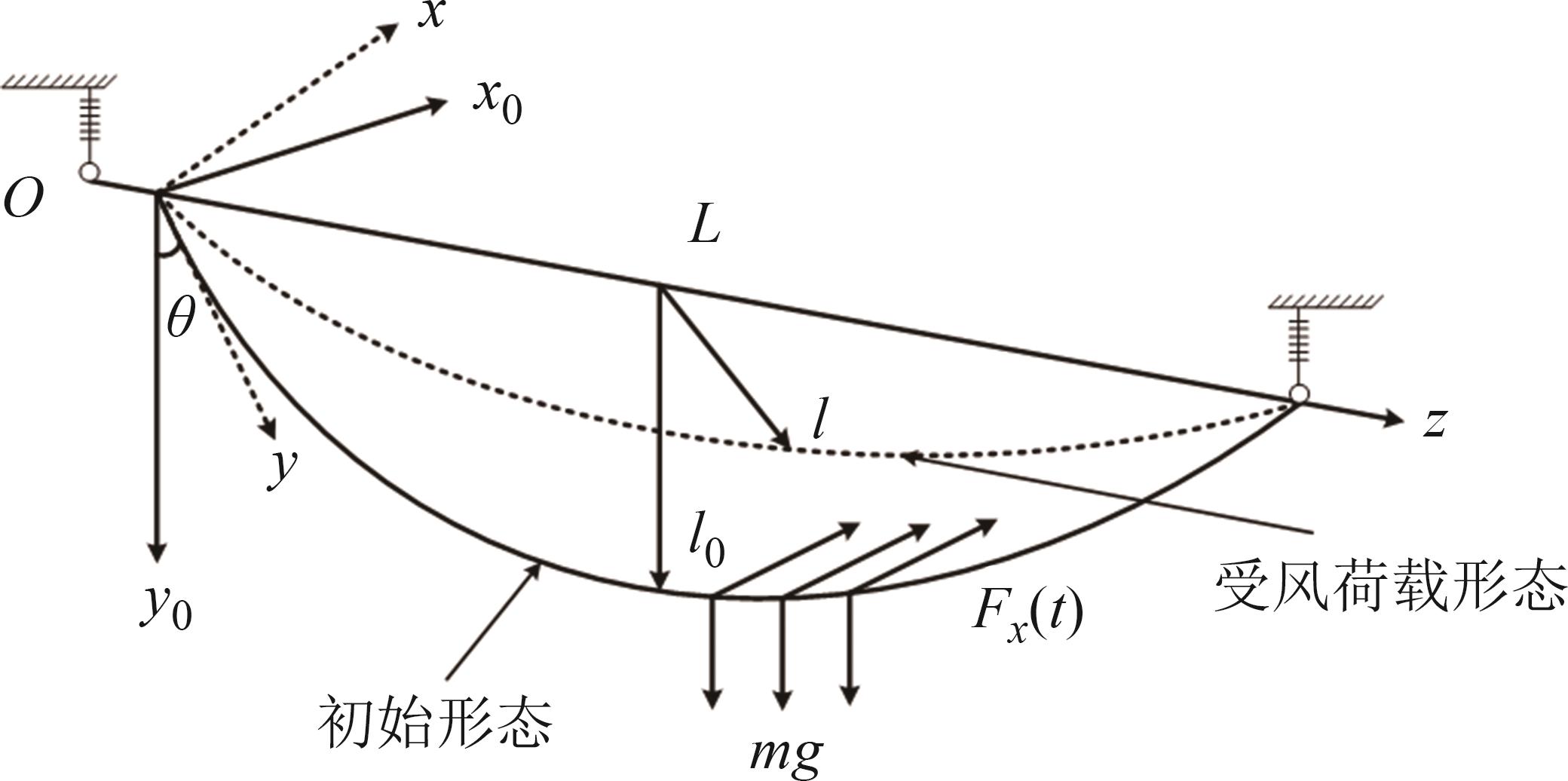

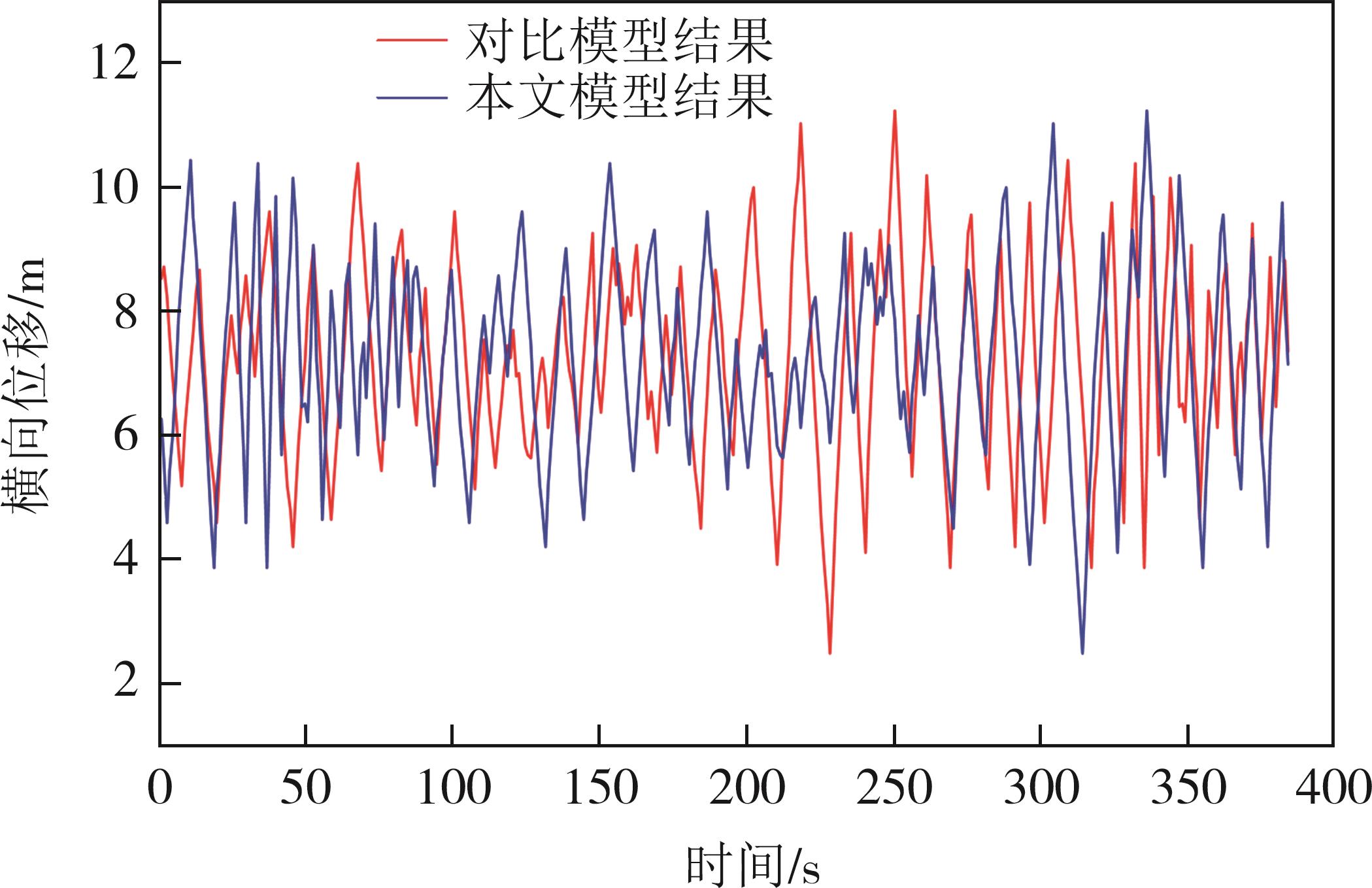

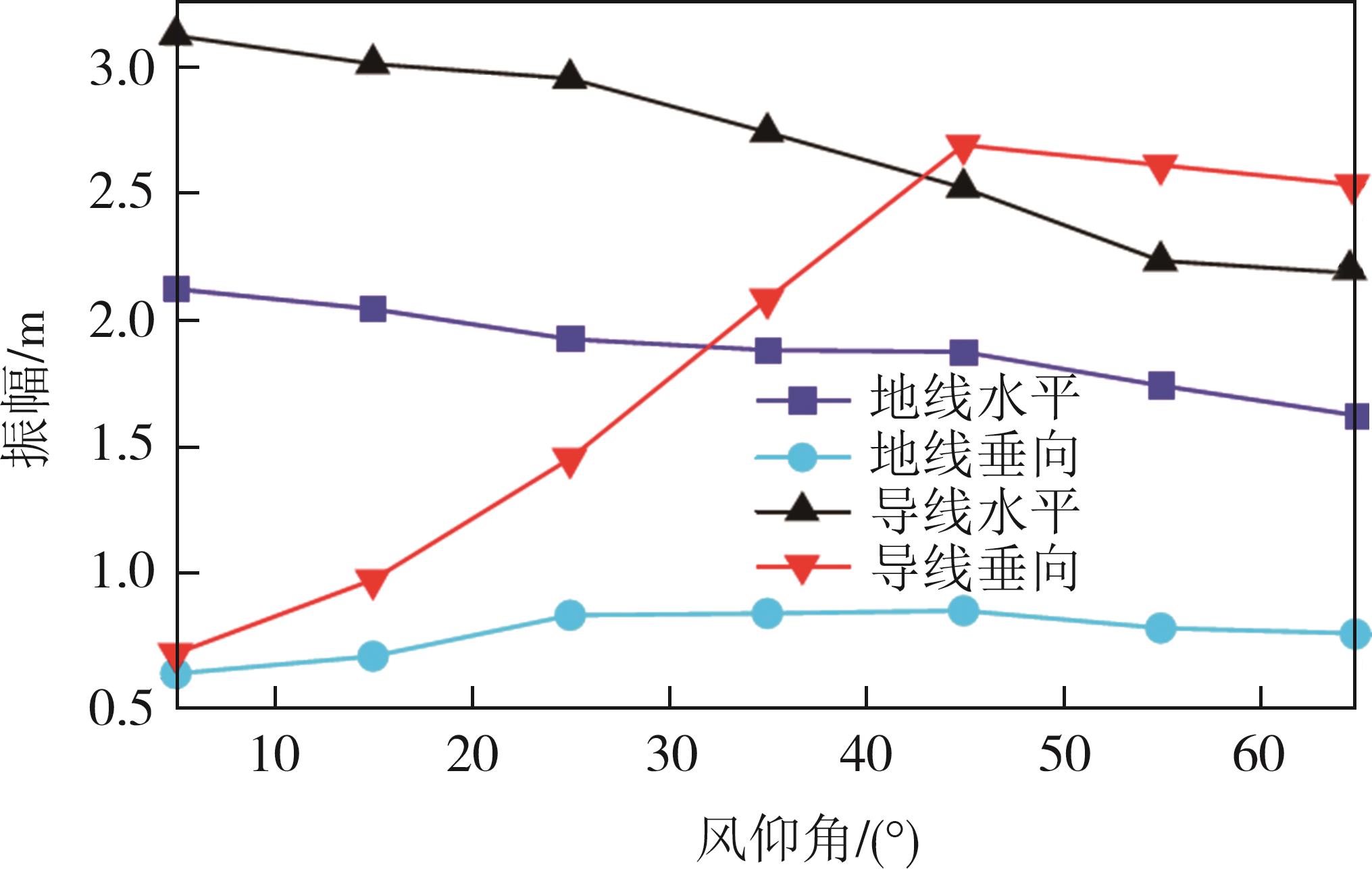

摘要:当前, 鲜有针对斜向风作用下的覆冰导线气动力及舞动特性的研究. 通过引入仰角、斜角(偏航角)与风入射角的几何关系, 推导了斜向风下导线阻力、升力、扭矩气动力表达式, 该表达式严格考虑了导线运动过程中的相对风攻角、斜角及相对风速变化对气动力的影响;研制了倾角和攻角可调的天平连接装置, 采用高频天平测力风洞试验获取了新月形覆冰导线在不同斜角下全风攻角的三分量气动力系数, 结果表明:斜角的增大减低了阻力系数, 但同时削弱了升力、扭矩系数随风攻角变化曲线的尖峰;从Den Hartog判定准则和系统等效阻尼比两个方面均反映出斜角的增大在一定程度上提高了导线舞动稳定性. 对500 m档距新月形覆冰导线的不同斜角风入射工况进行舞动响应数值模拟, 结果表明风速投影的计算方法仅在一定斜角范围(≤15°)内适用;斜角增大会显著降低气动负阻尼值,使得舞动发散速度降低、舞动幅值减小, 同时存在一个临界斜角, 使导线在受到大于此角度的斜向风时不会发生舞动. 因此在设计线路时, 减小线路走向与覆冰期主导风向的夹角可有效降低线路发生舞动的风险.

-

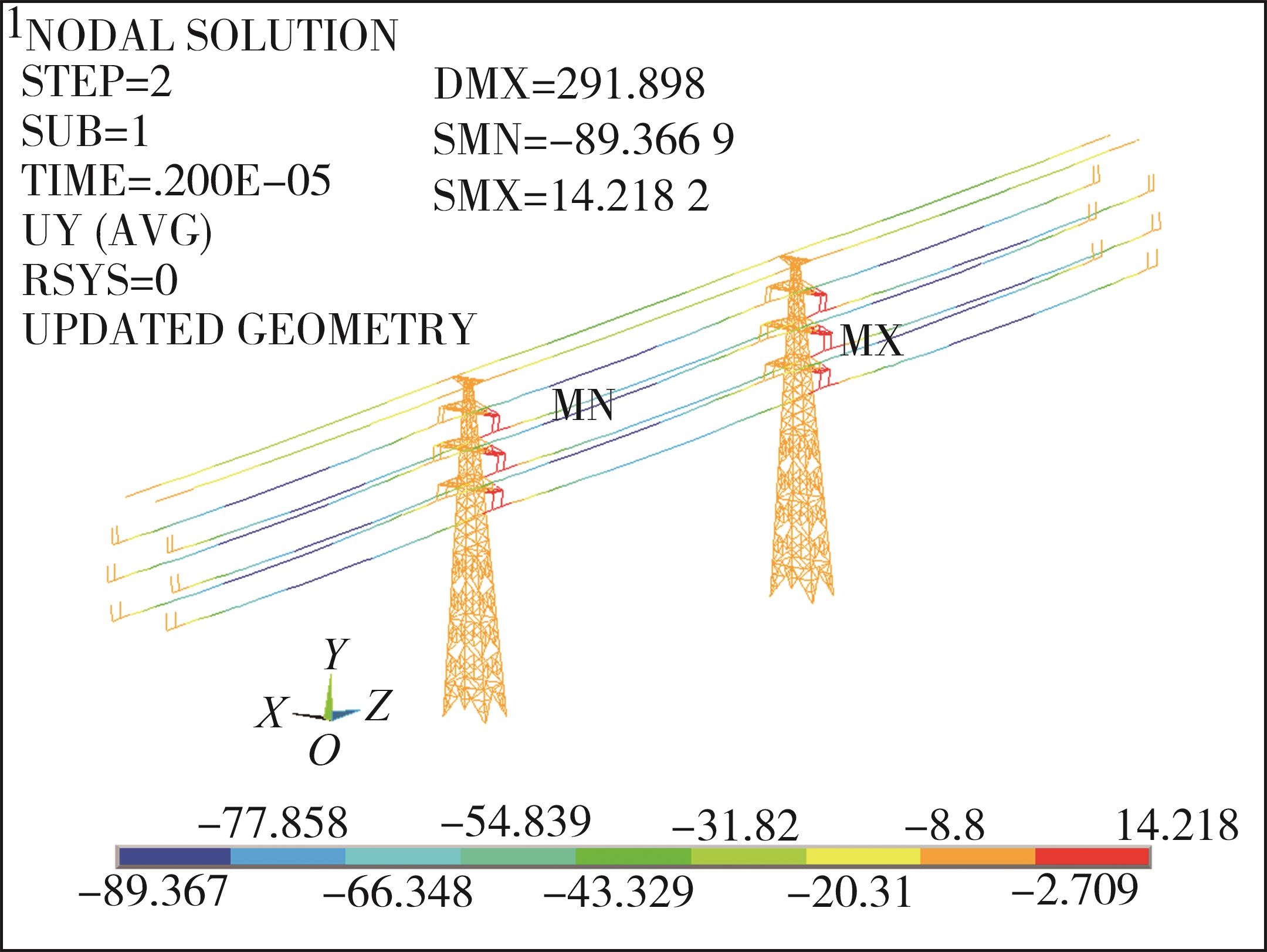

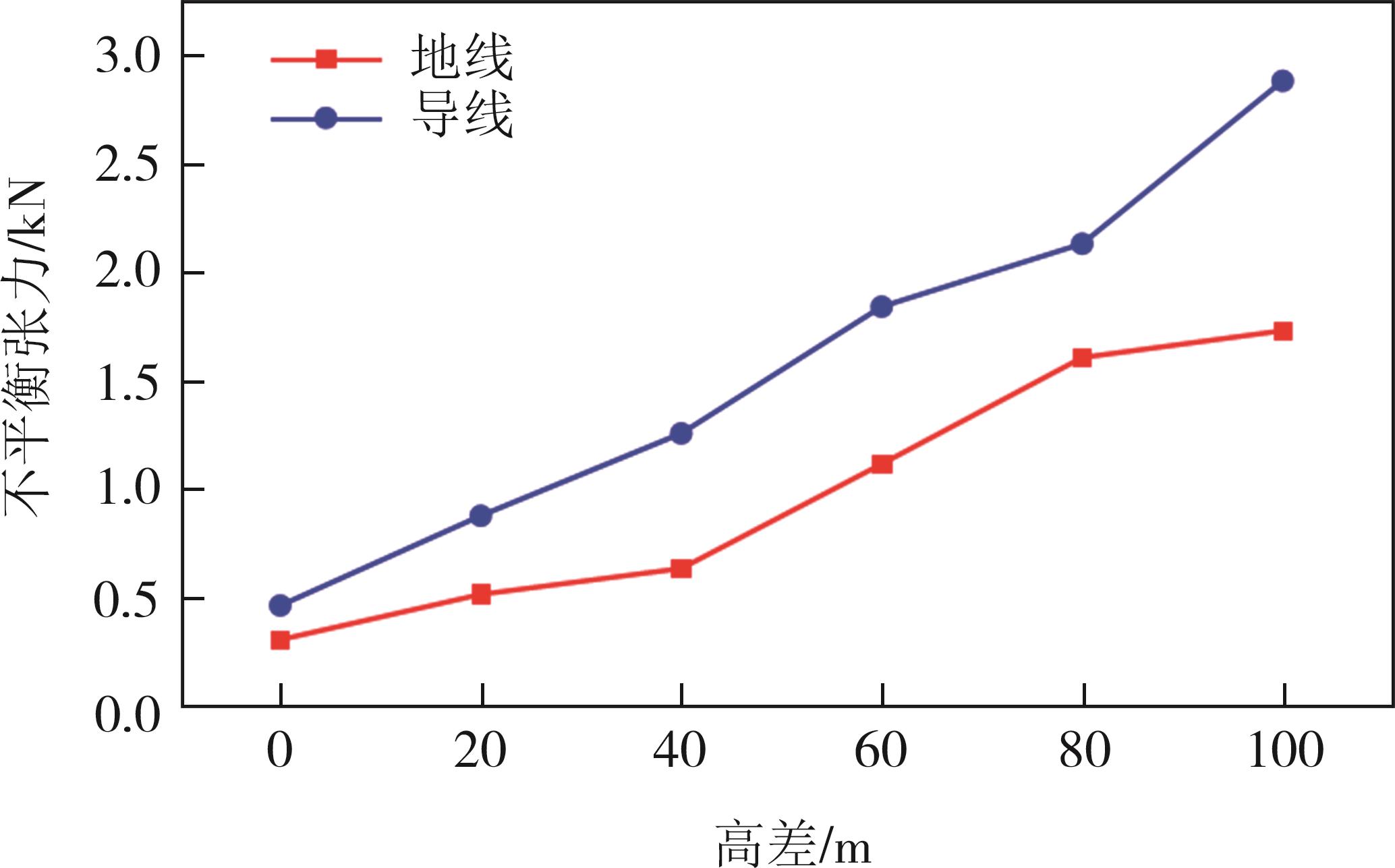

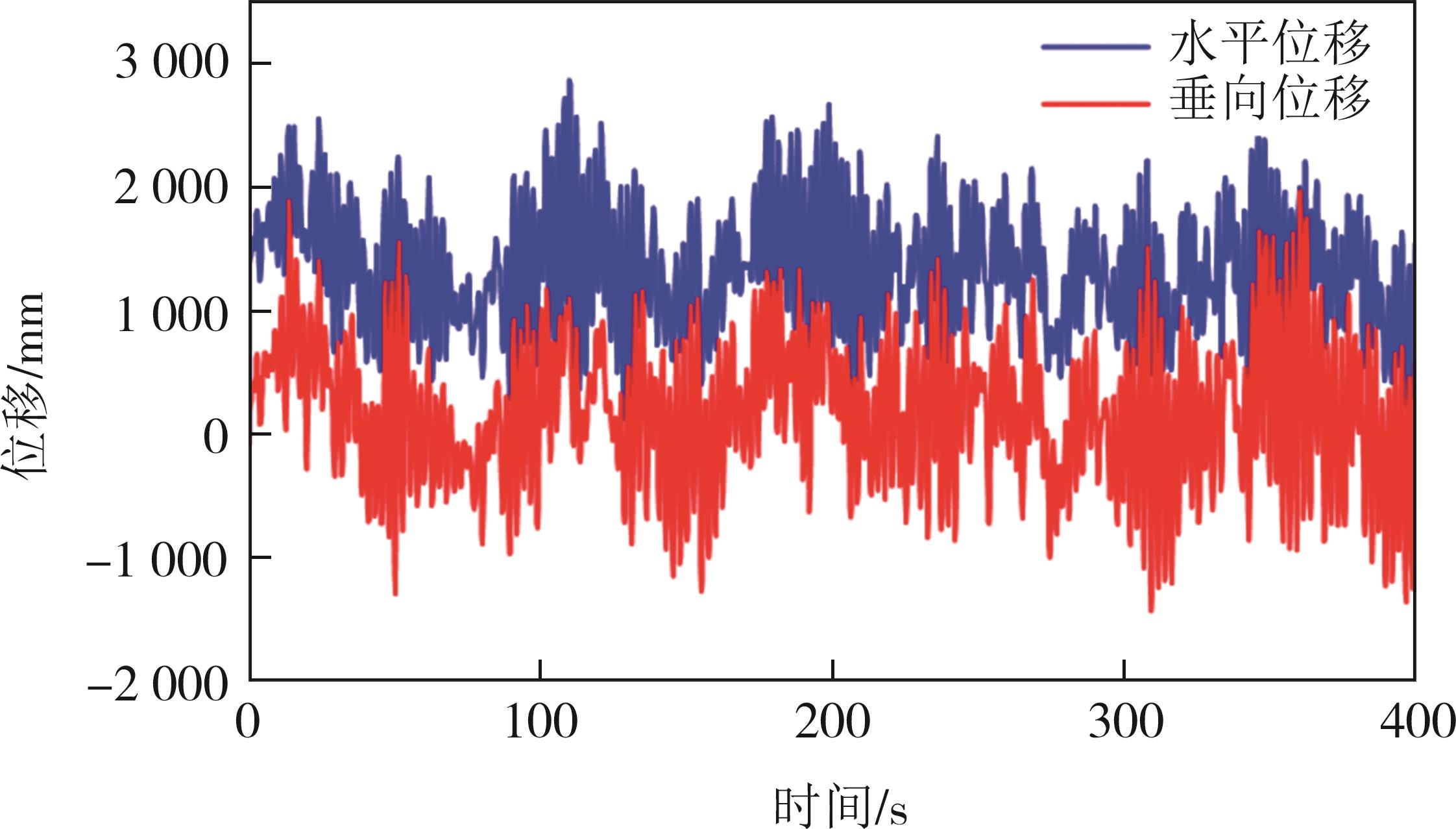

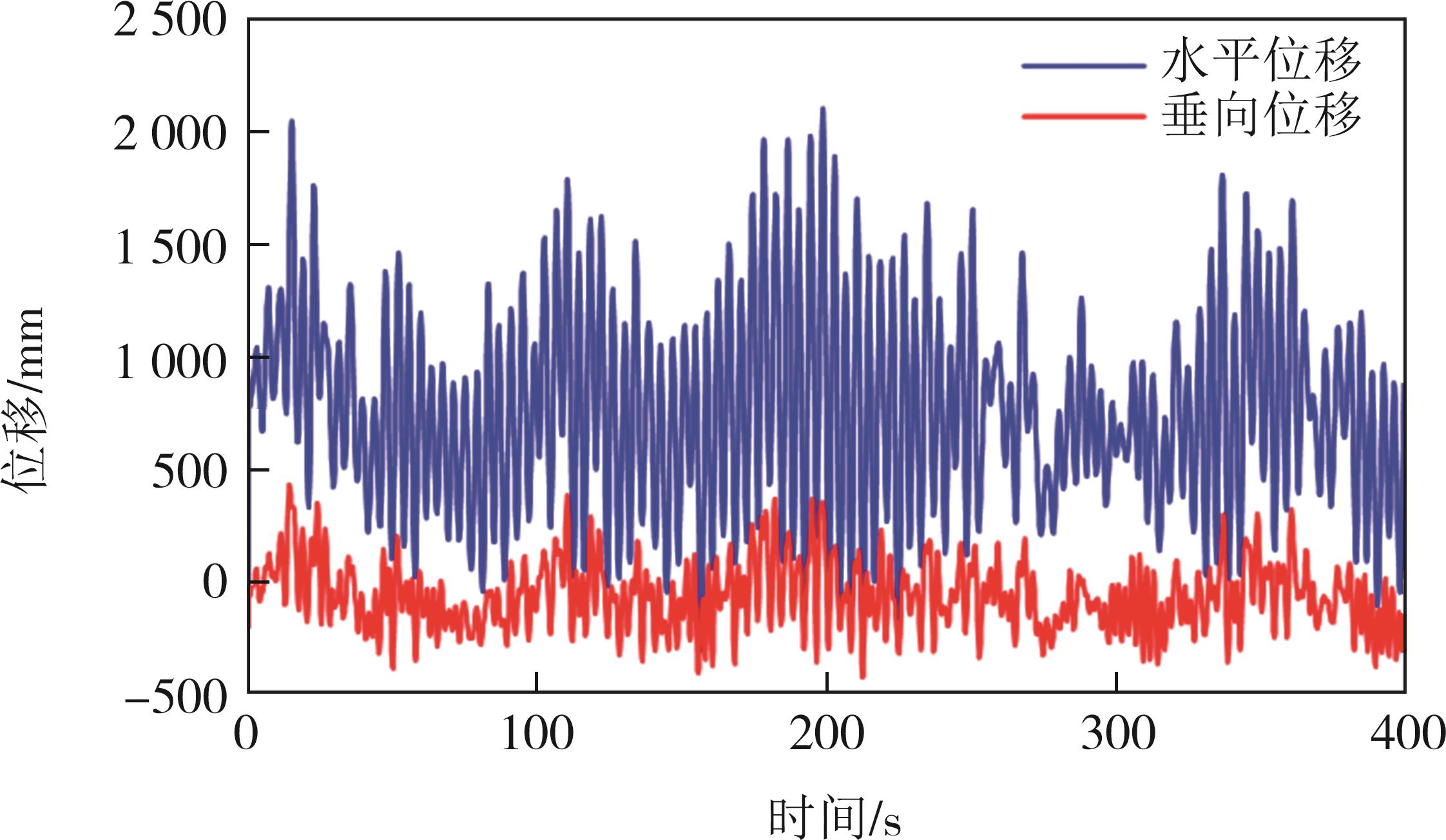

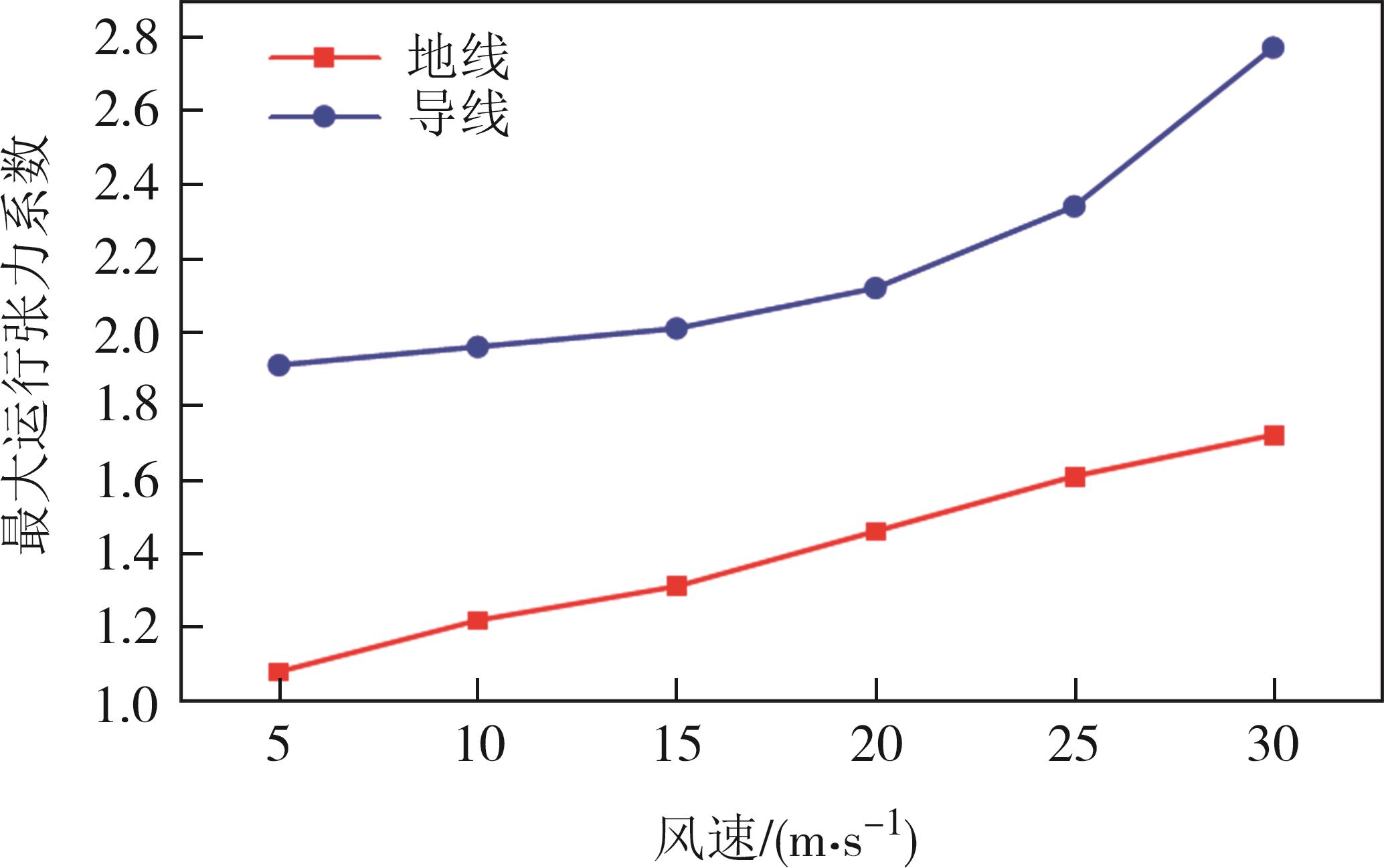

赵珊鹏 1,2?,陈智涛 1,张友鹏 1,王思华 1,赵斌 1,姚晓通 1

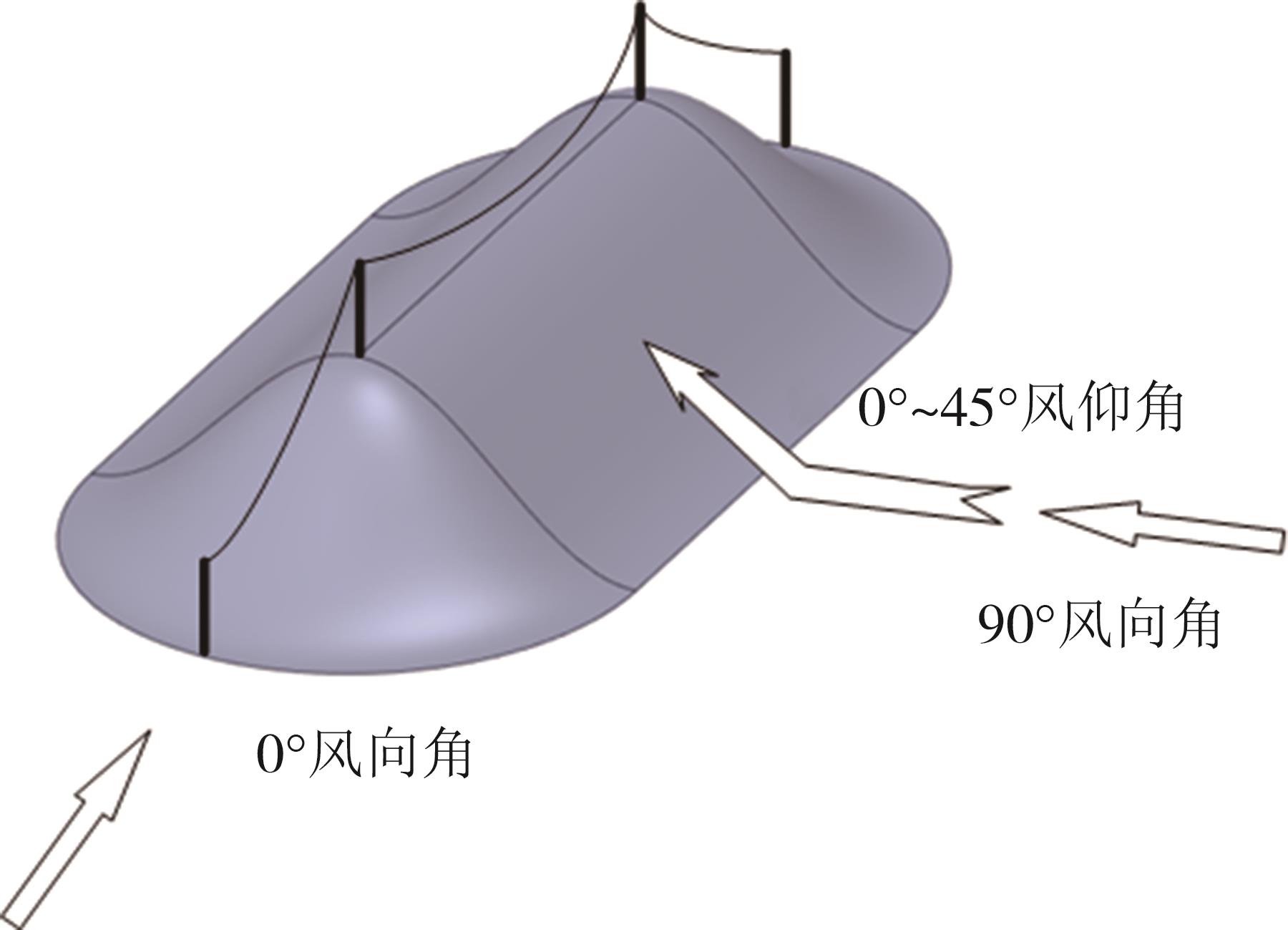

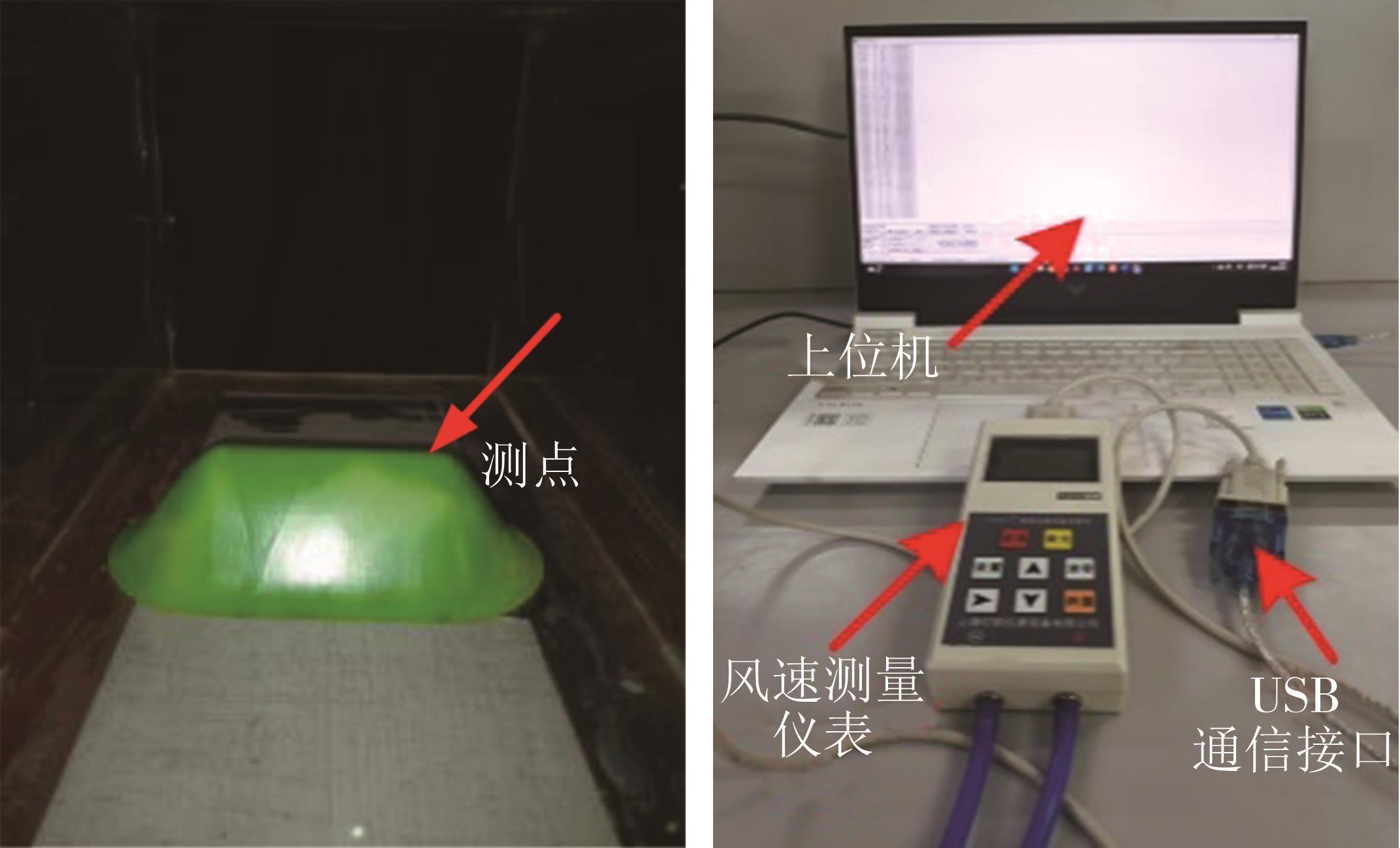

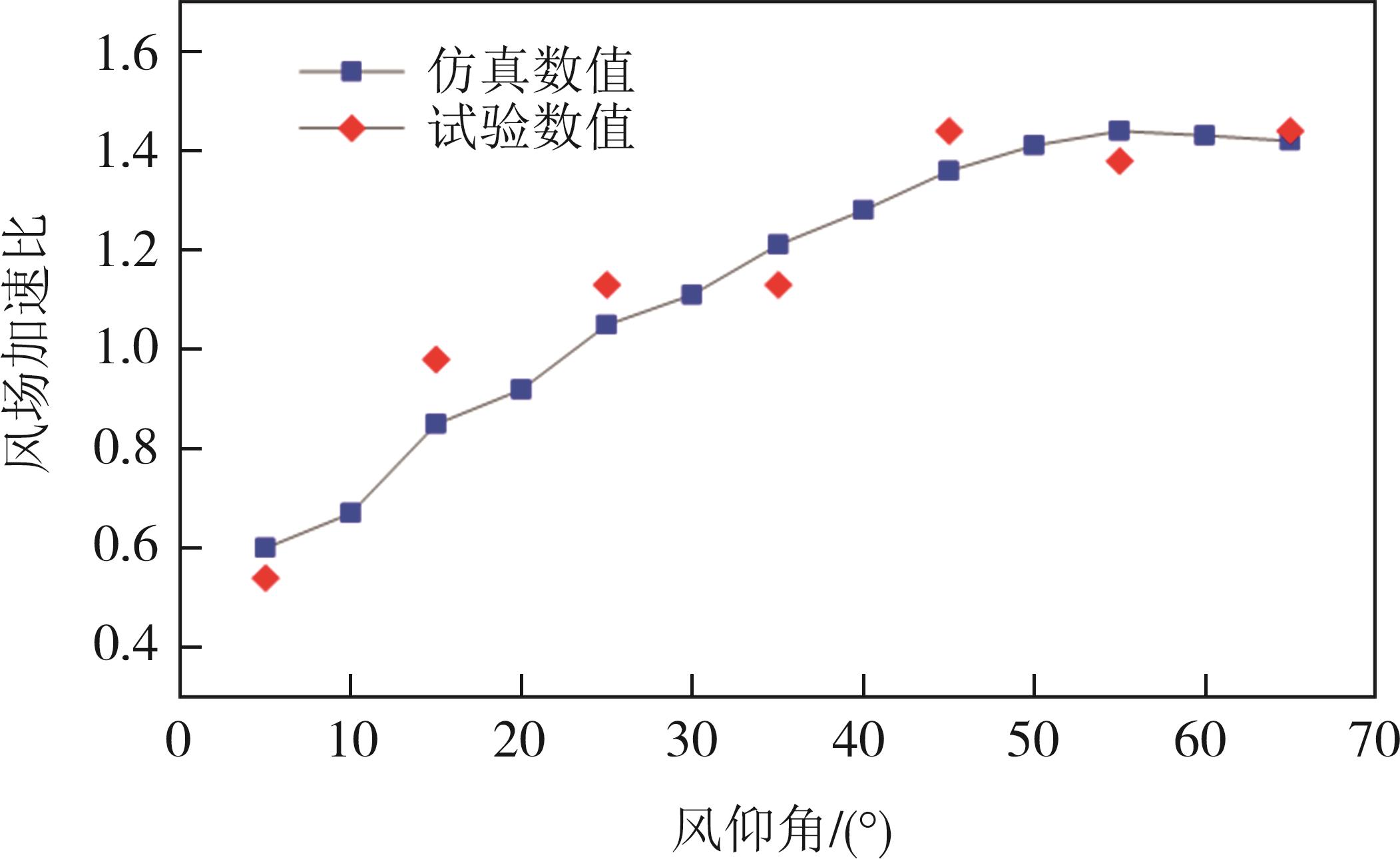

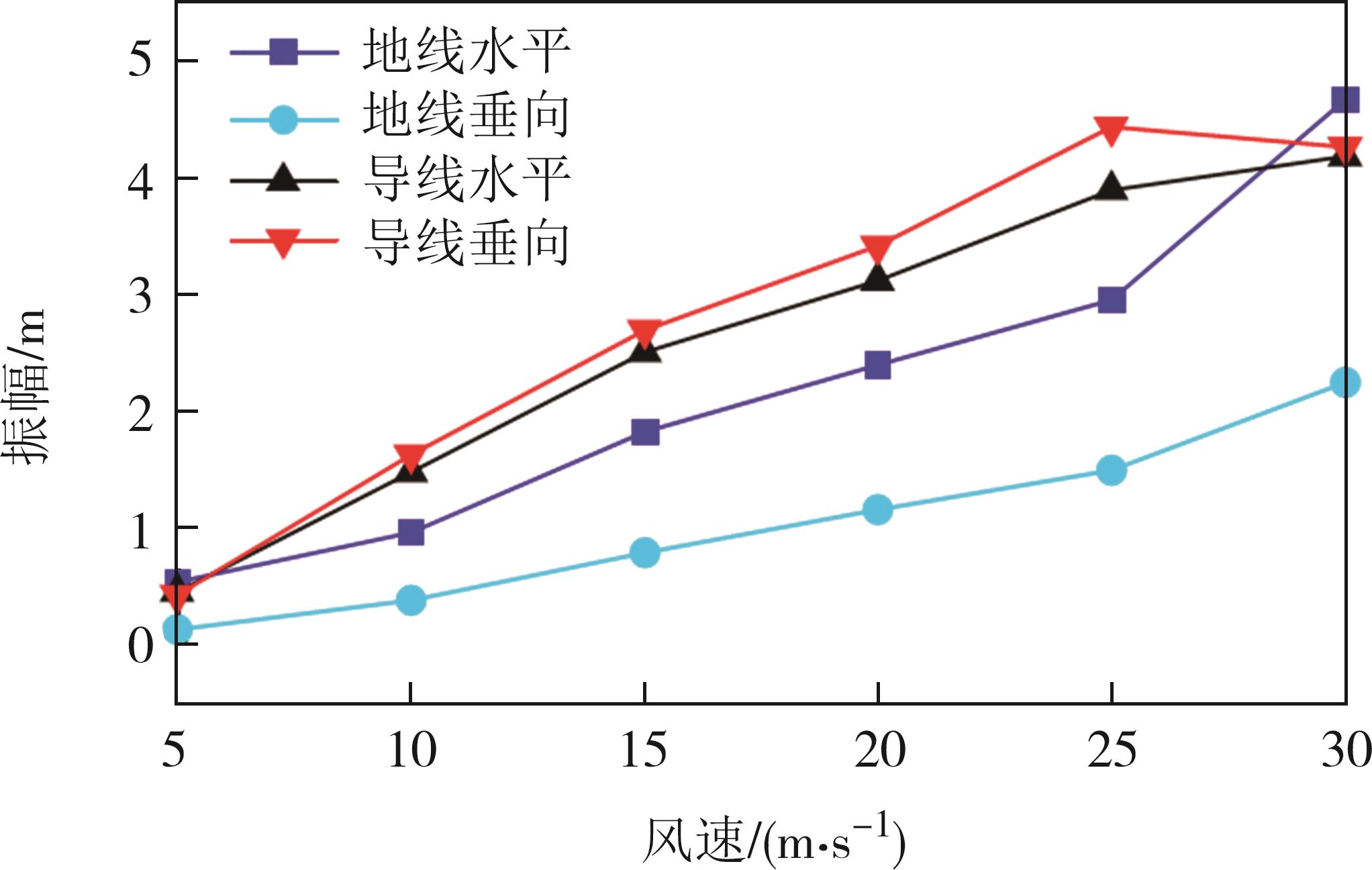

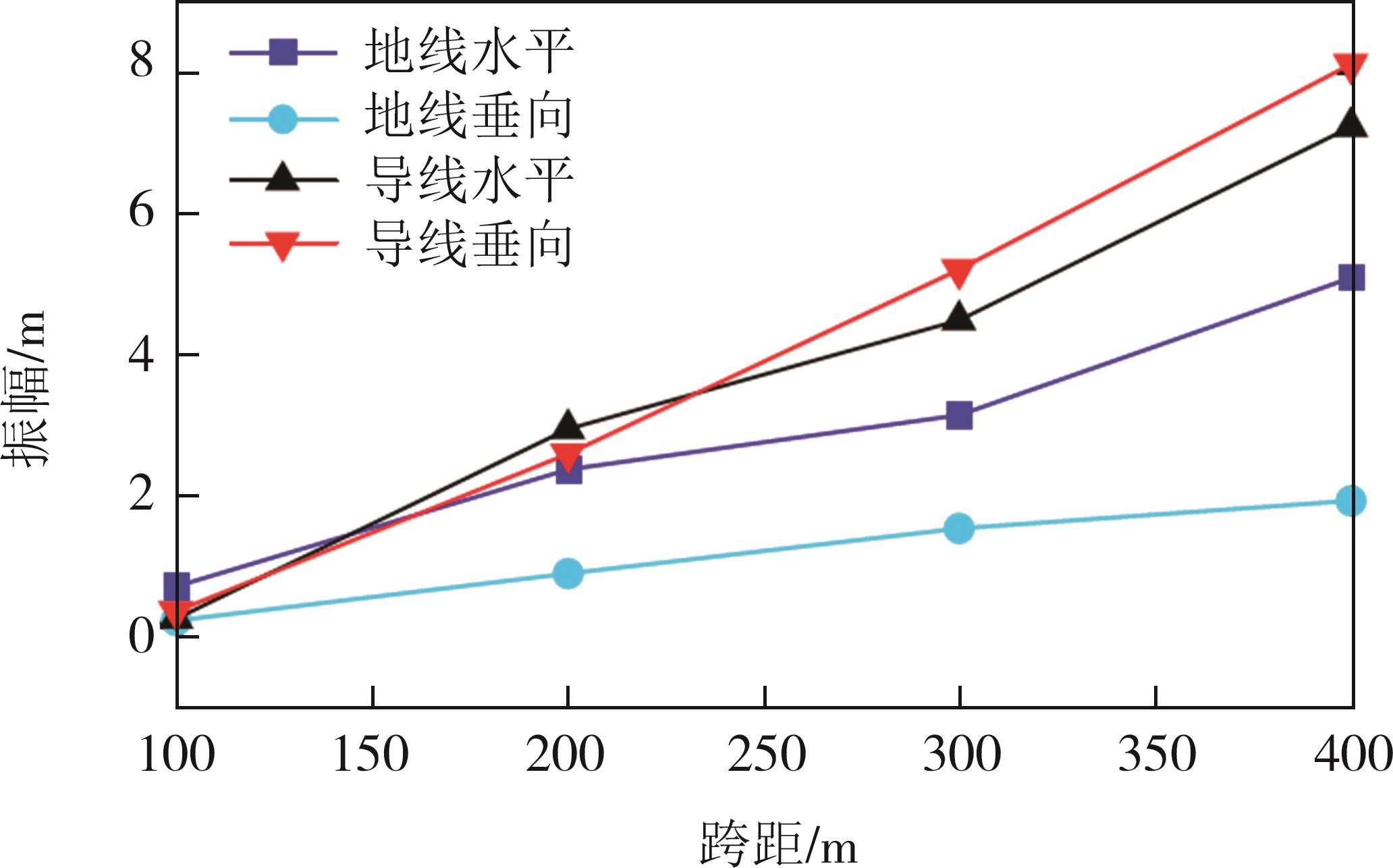

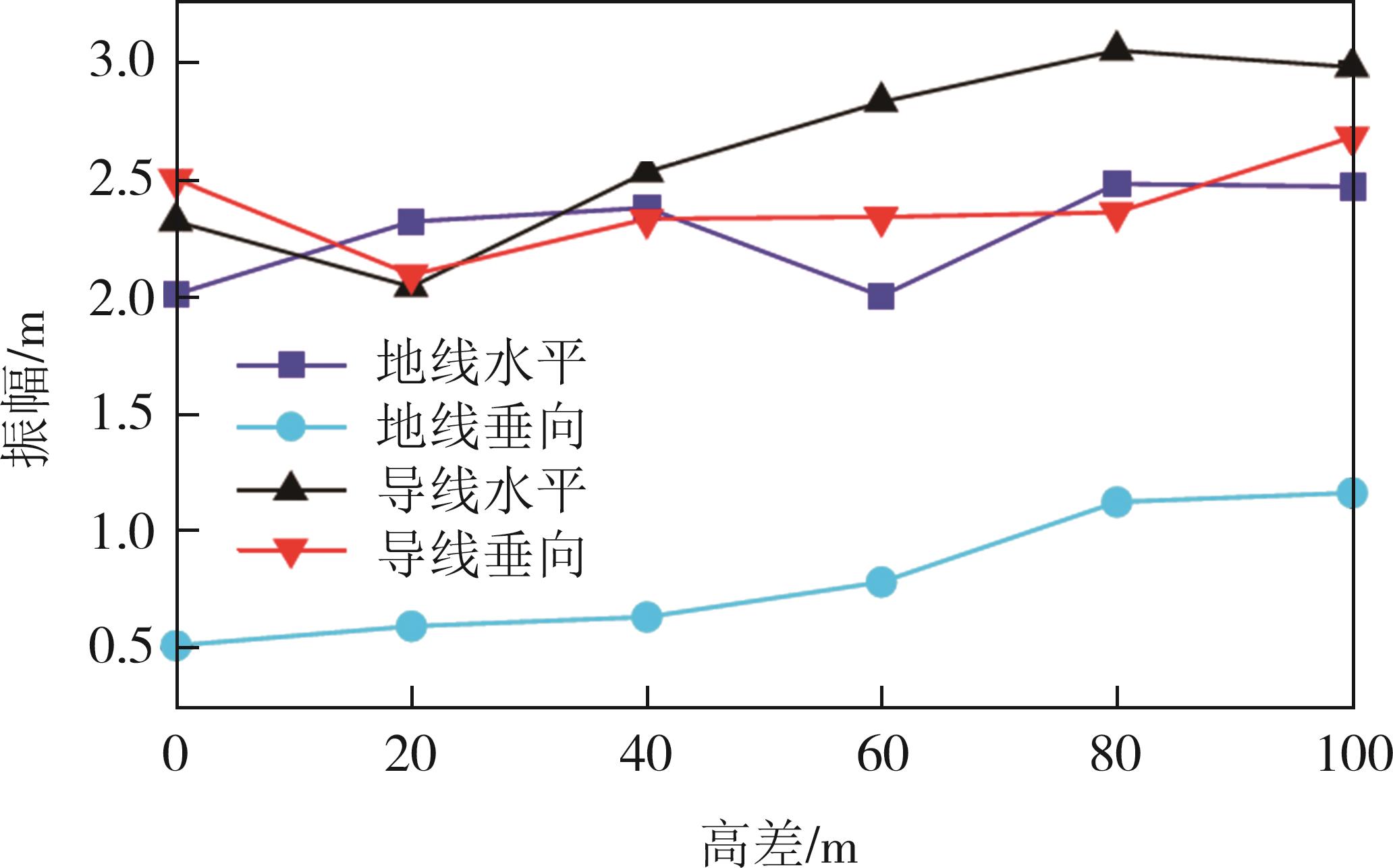

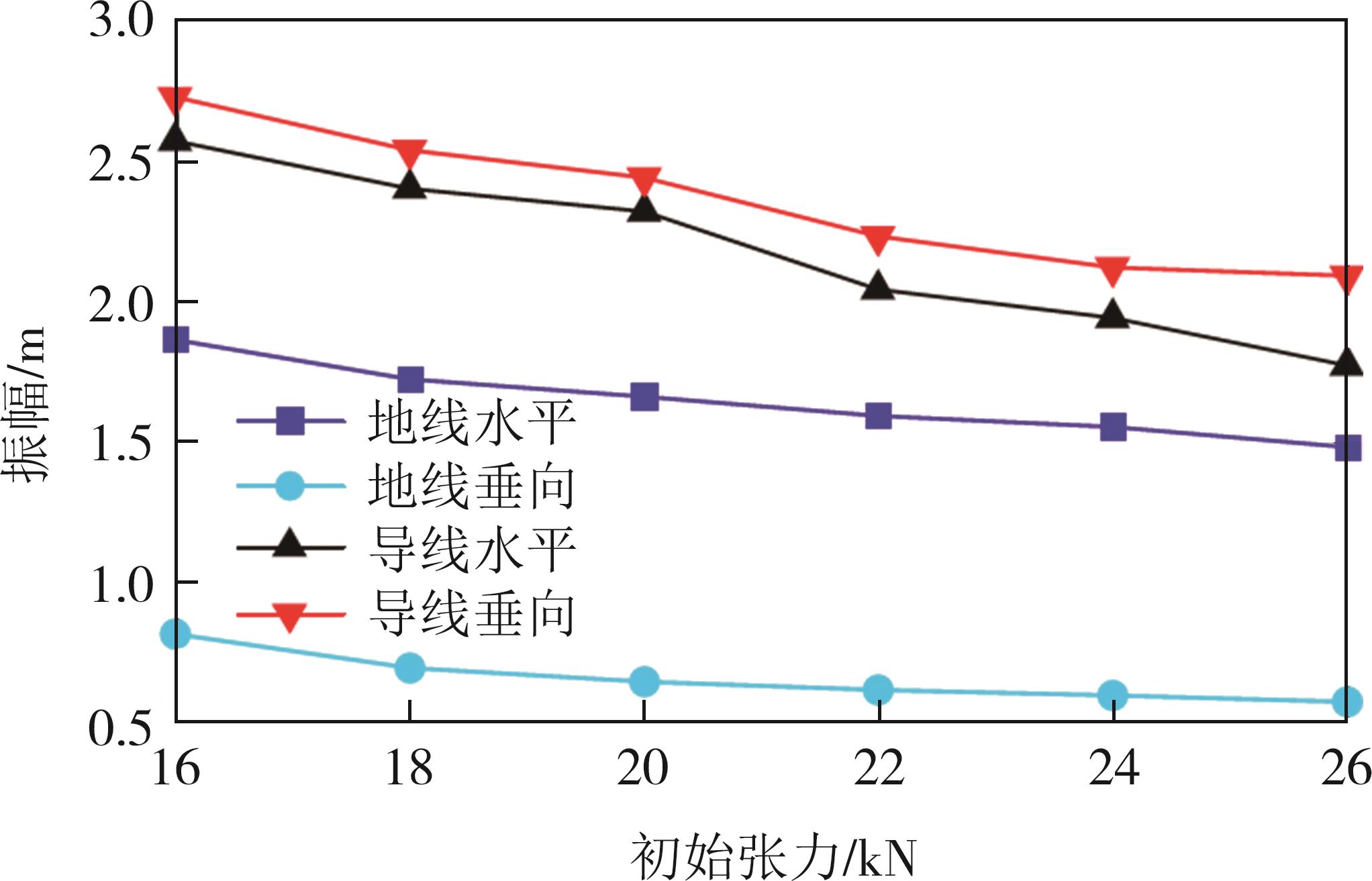

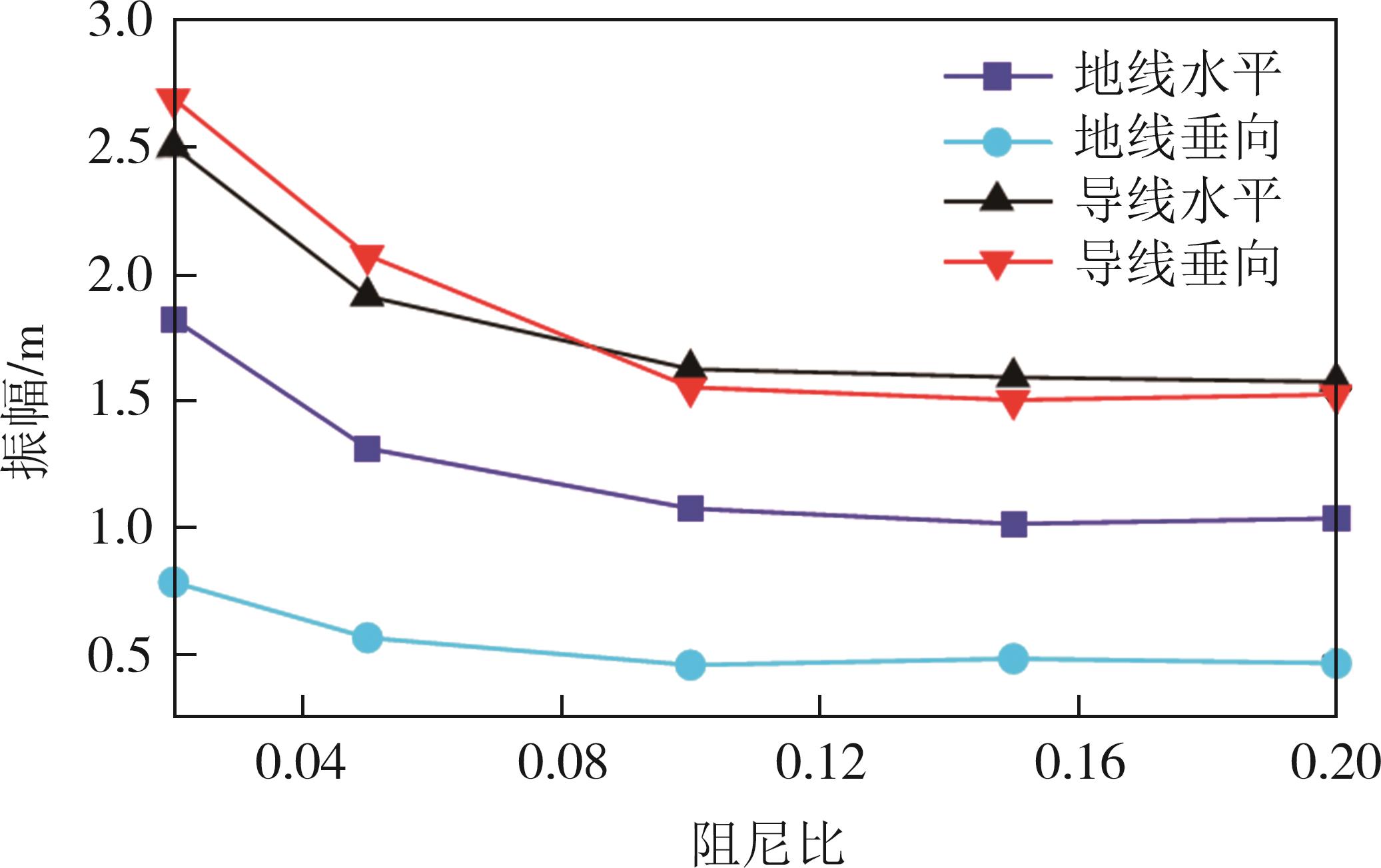

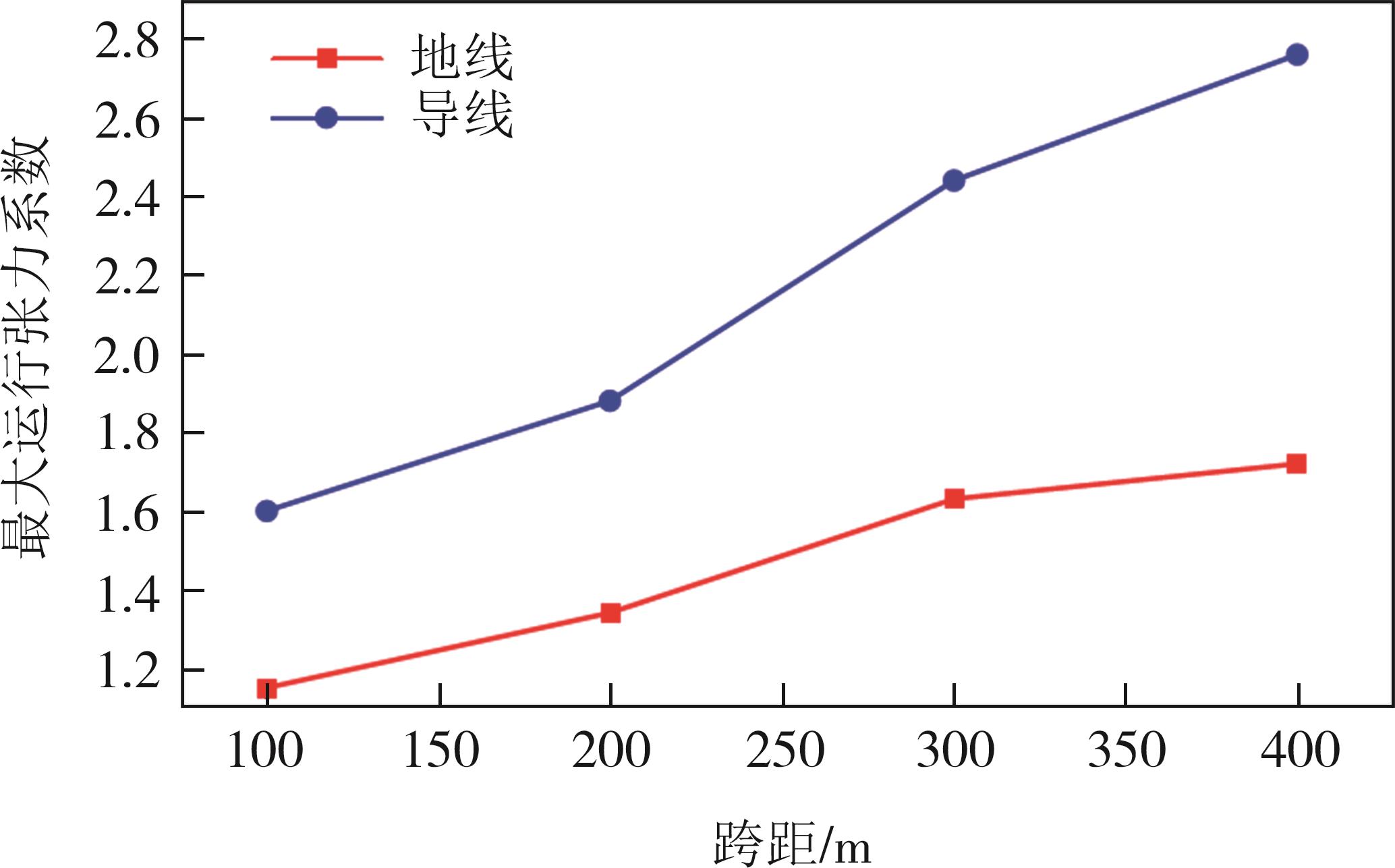

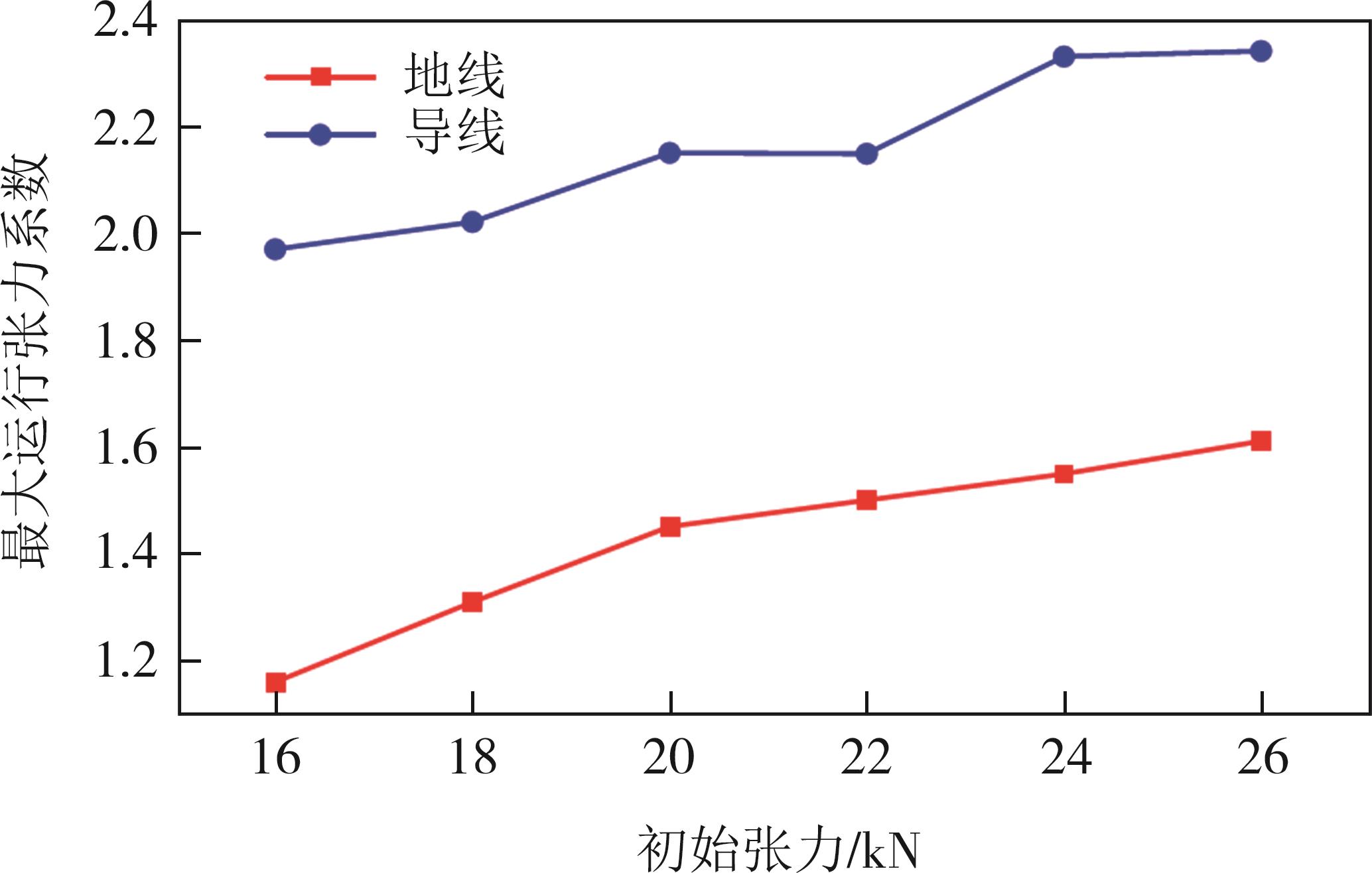

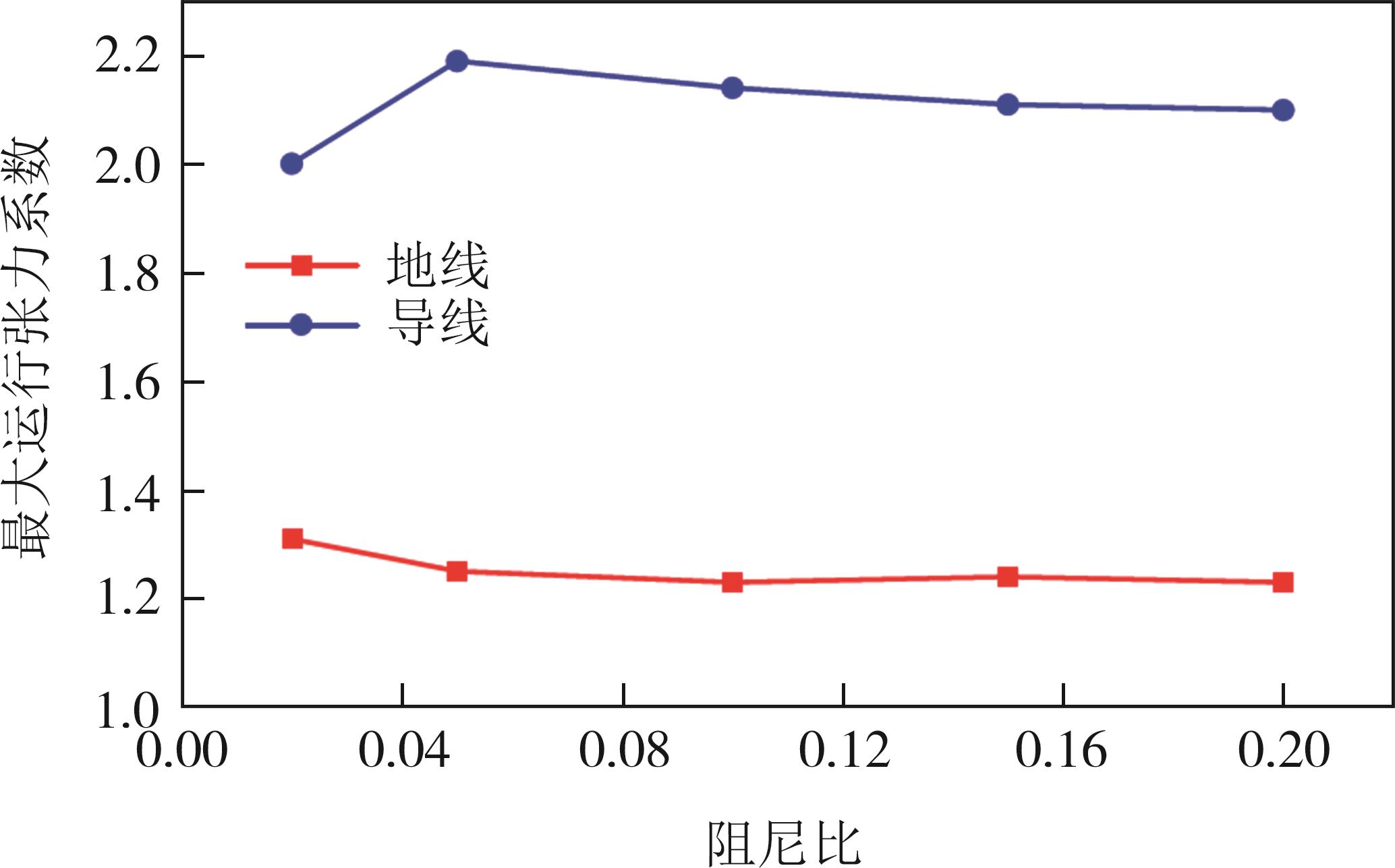

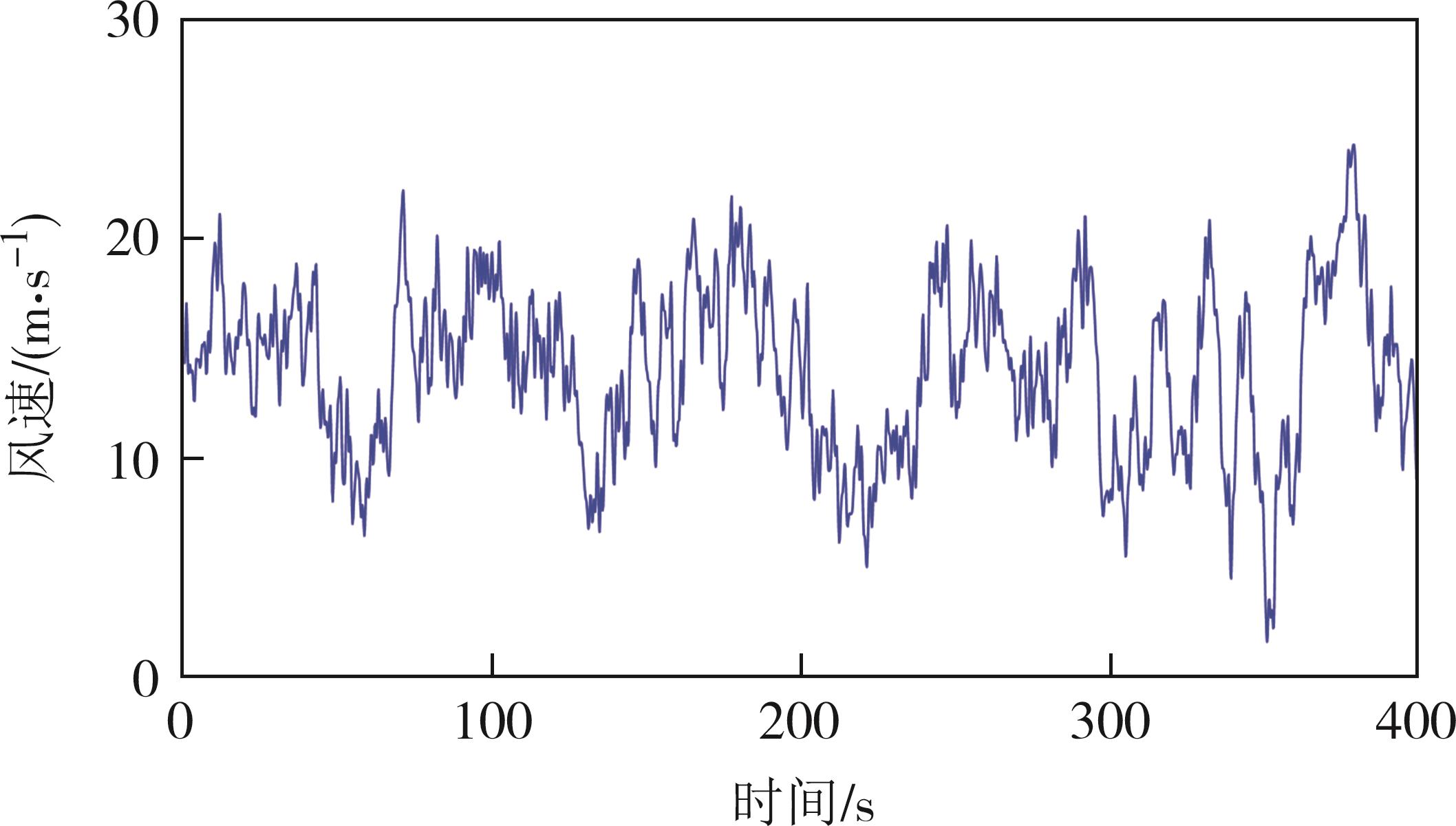

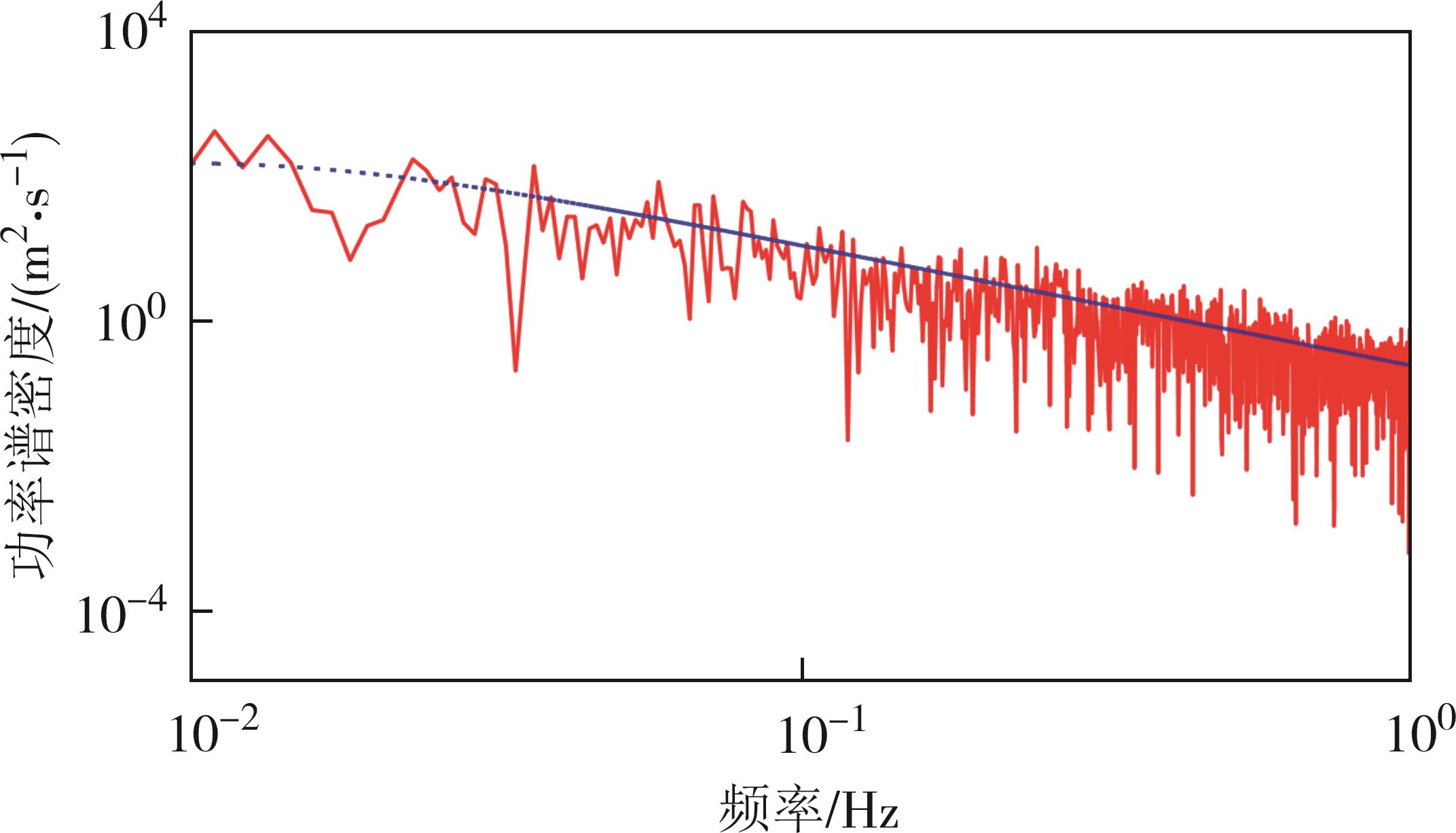

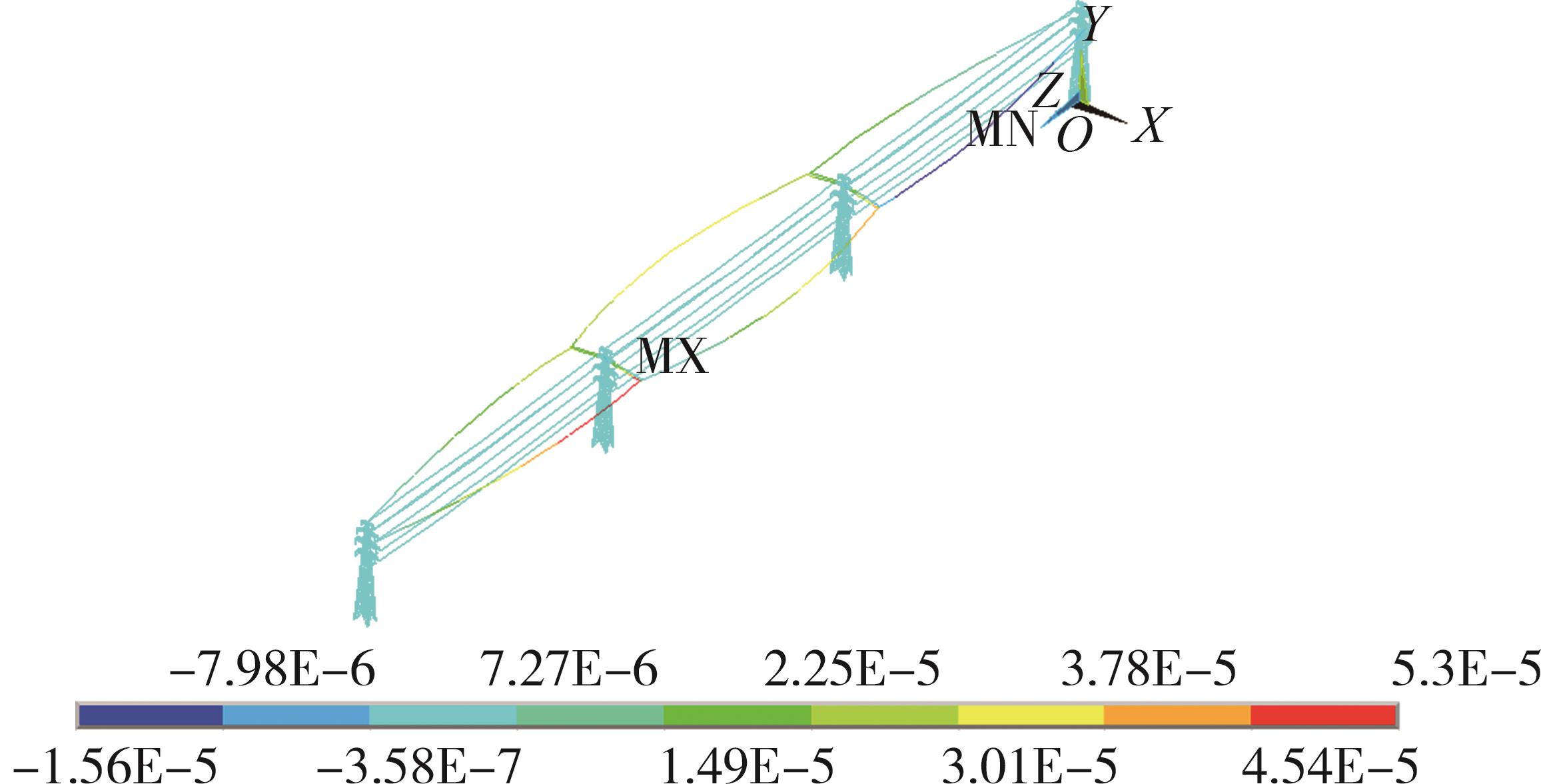

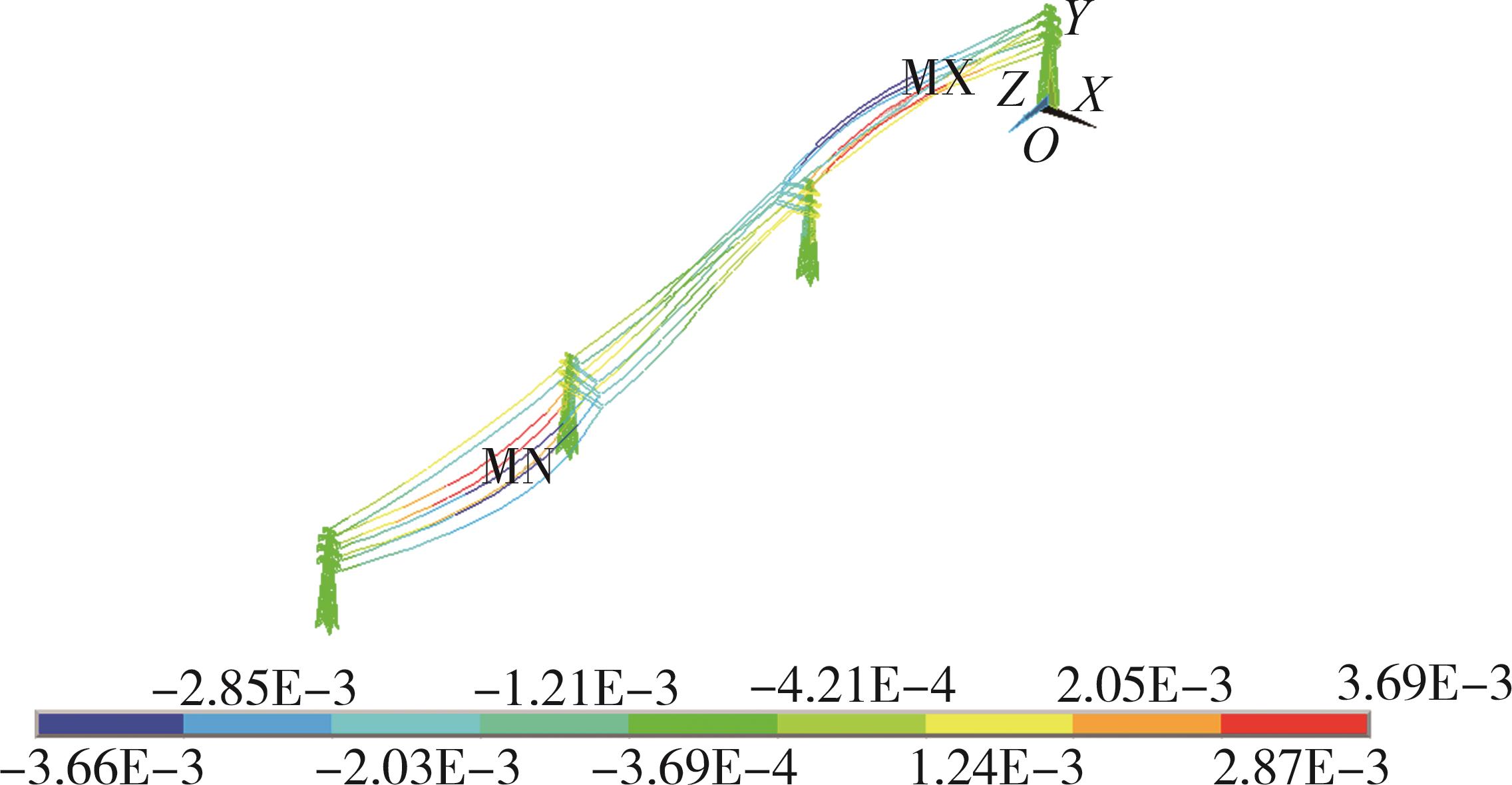

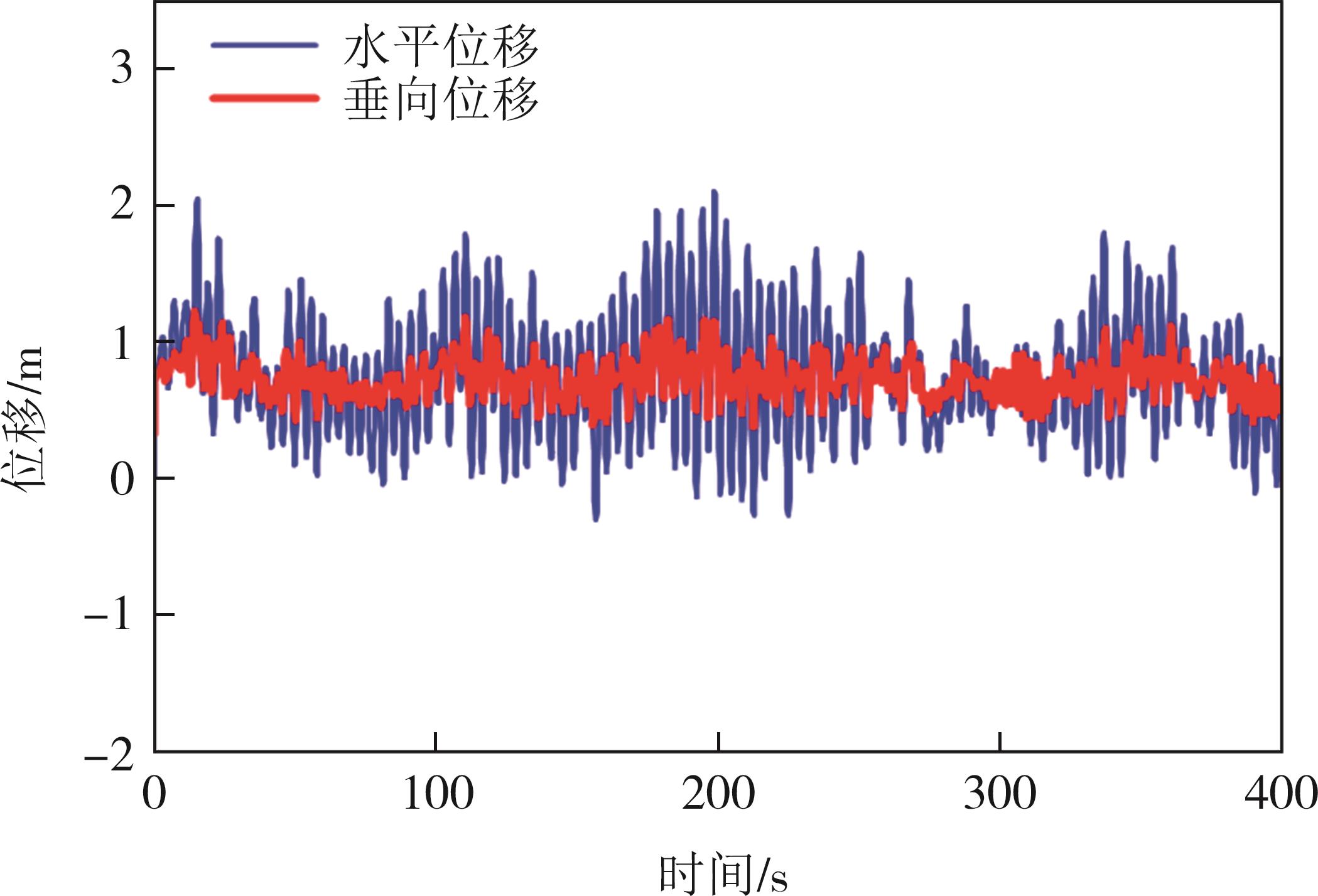

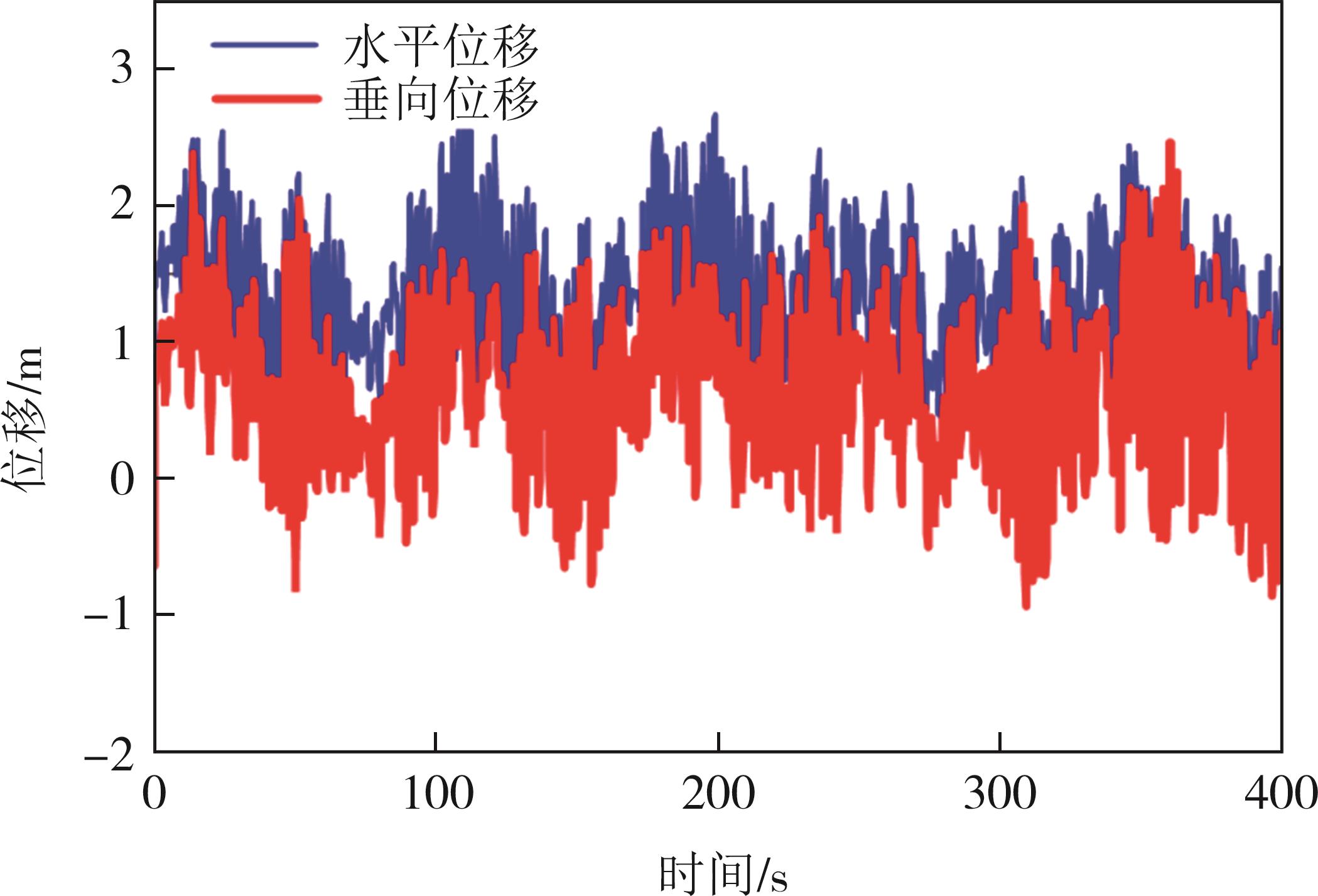

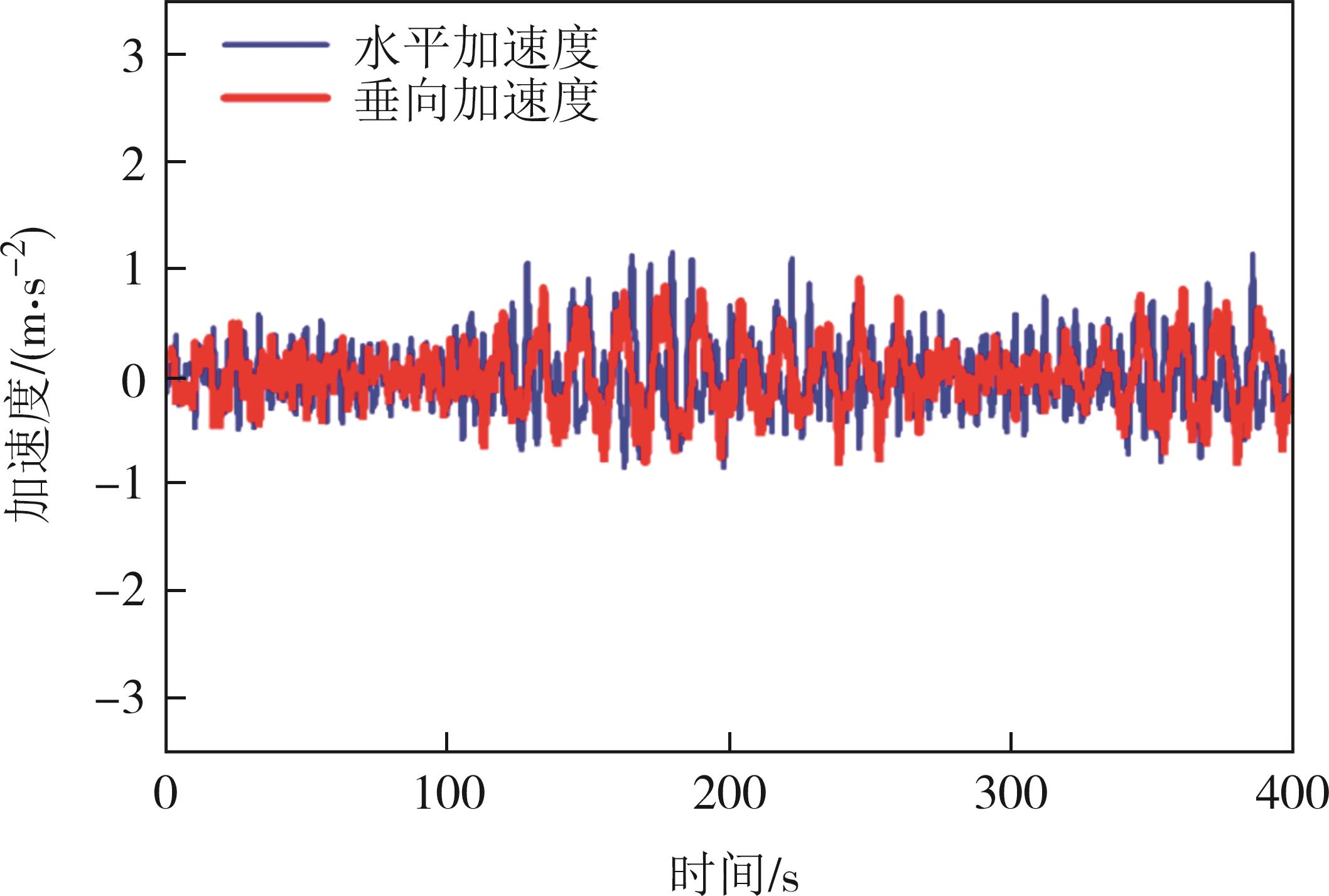

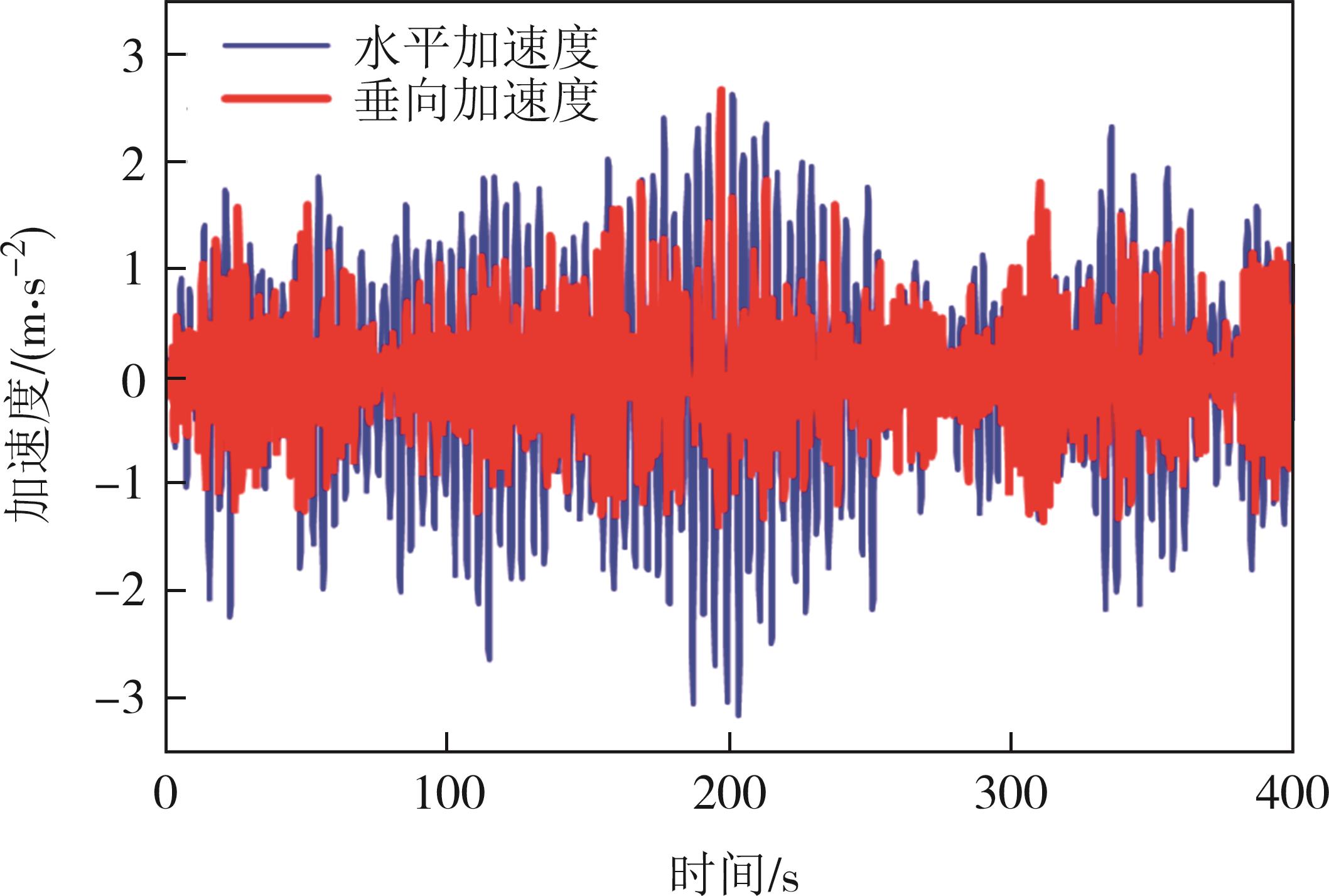

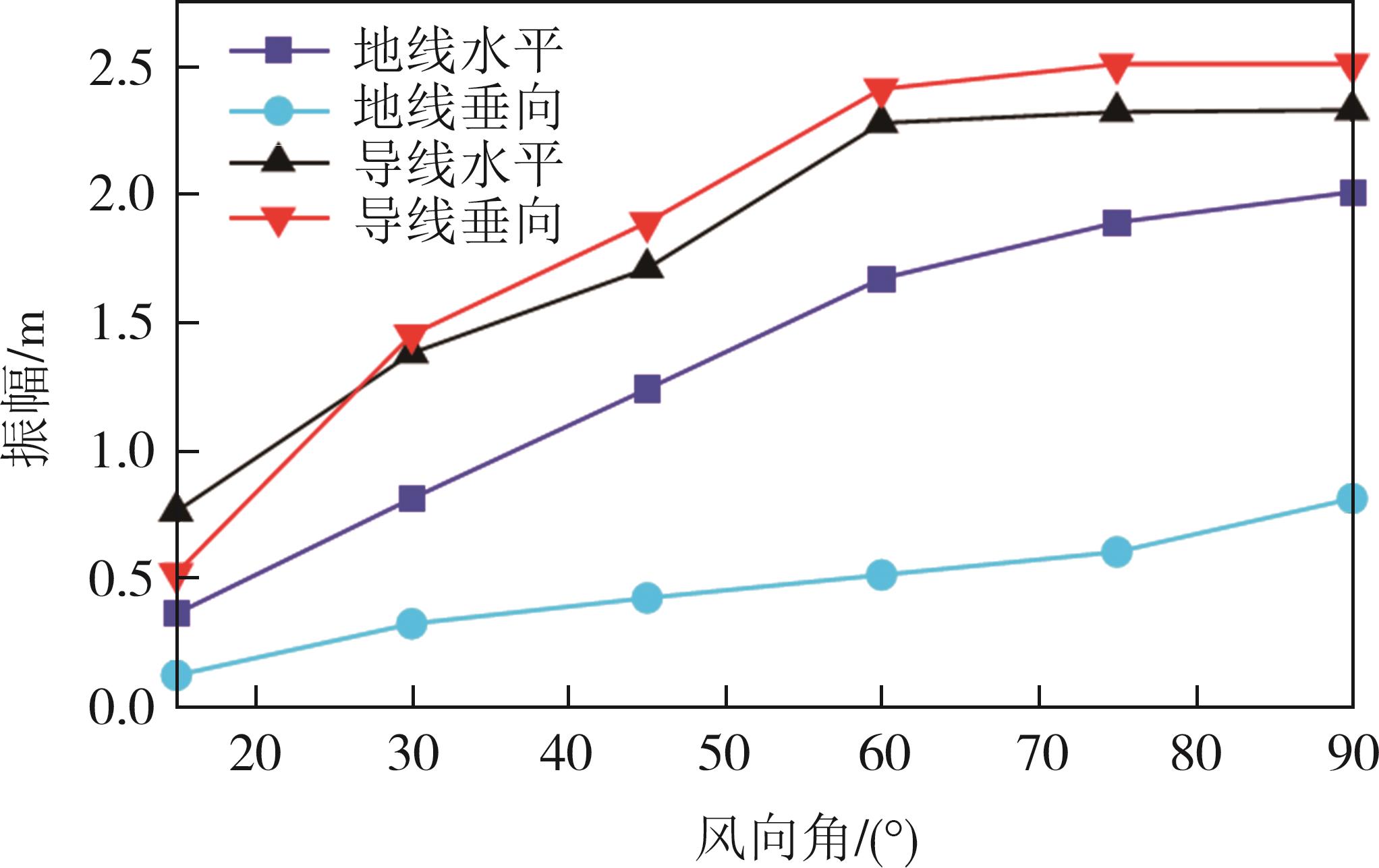

摘要:为揭示山地区域复杂风场作用下输电线路风致振动的影响因素, 基于宁夏110 kV连南线实际线路参数建立“二塔三线”有限元精细化模型, 采用重力自平衡法对线路找形计算. 利用谐波叠加法模拟线路所处的随机风场, 并对塔-线体系模型施加风荷载, 分析山地输电线路风振的影响因素. 结果表明, 山地风场加速效应显著, 当风仰角达45°且风向角达90°时, 加速可比达1.3~1.4, 易引发线路剧烈风振; 相较于无塔输电线模型, 塔-线体系模型的线路风振响应幅值更大, 且更切合实际; 导线初始张力从16 kN增大至26 kN时, 其水平和垂向振幅分别降低31.1%和23.4%; 线路阻尼比从0.02增至0.15时, 导线的水平和垂向振幅分别降低36.4%和44.2%. 增大线路初始张力、阻尼比能有效抑制线路风致振动. 本研究揭示了山地风场加速效应与塔-线动力耦合的协同作用机制, 定量评估了关键参数对线路风振的影响规律, 提出的初始张力优化方案和阻尼比增强措施可为山地输电线路抗风设计提供重要的技术支撑.

-

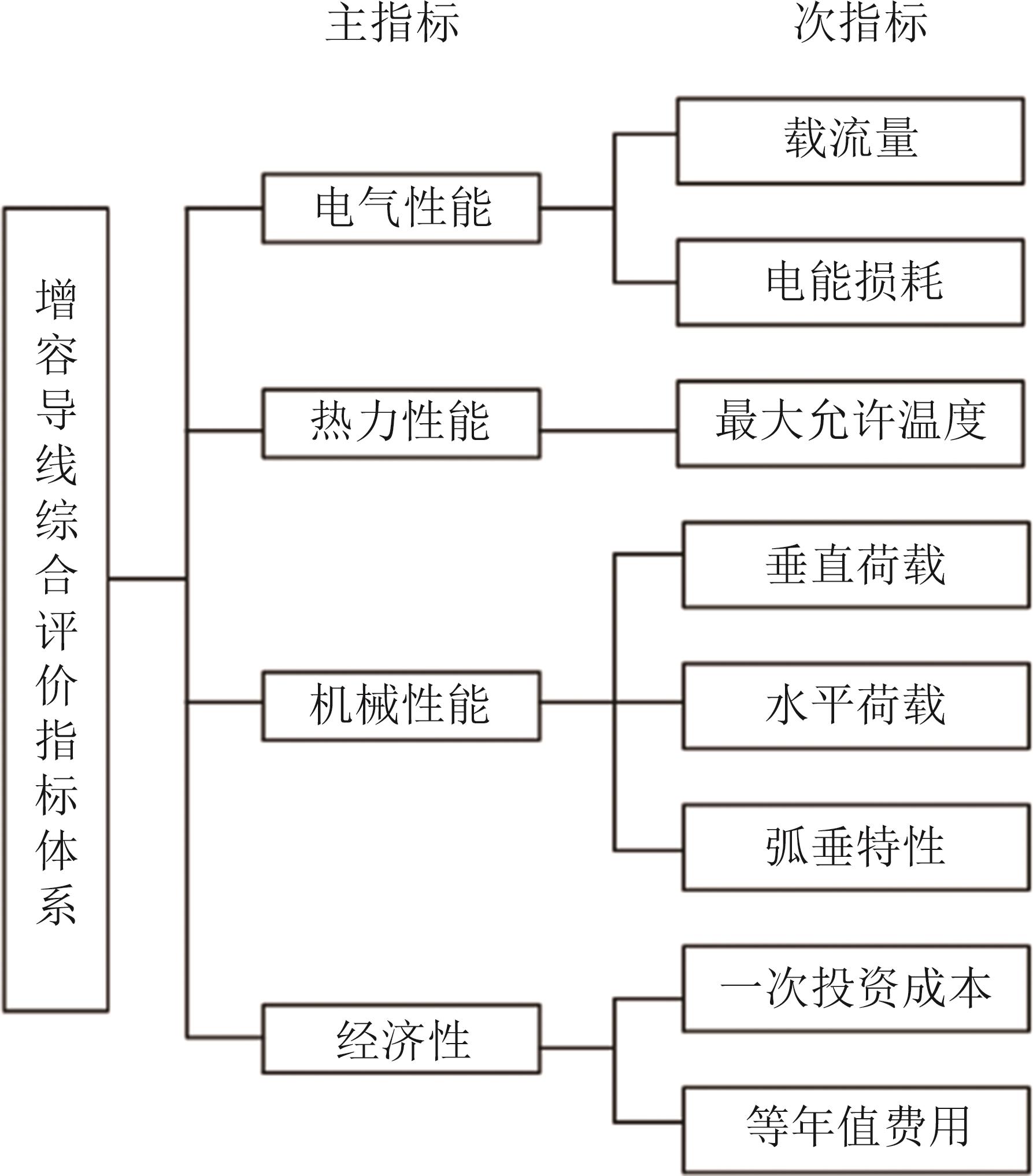

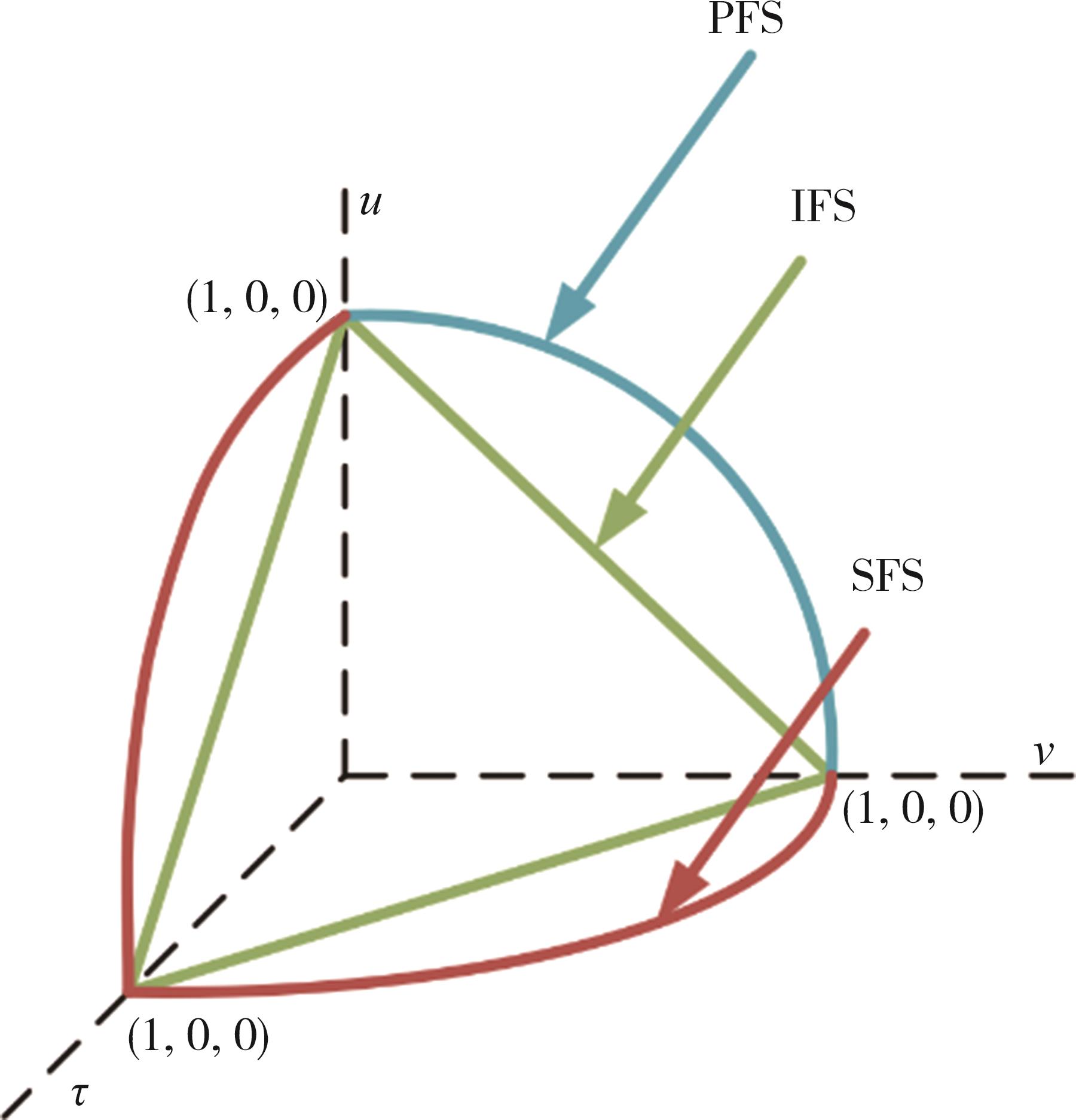

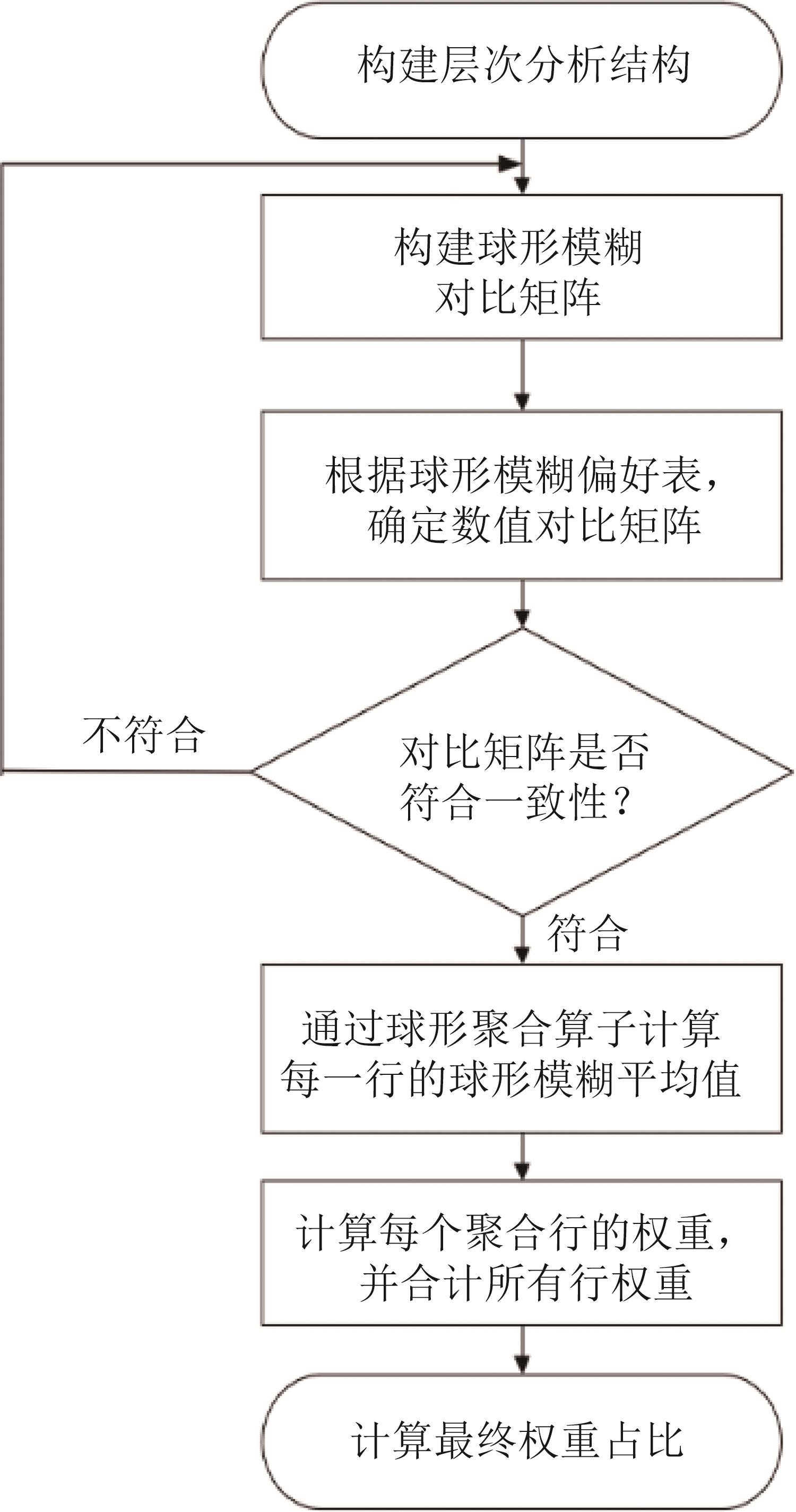

杜志叶 1,2,3,李泽文 1?,黎鹏 1,黄菁雯 2,3,甘艳 4,吴军 4

摘要:针对华中地区某500 kV线路增容改造过程中选型的问题, 本文基于球形模糊层次法, 提出了考虑实际应用场景的增容导线评价选型方法. 评价指标基于增容导线基本特征, 从电气性能、热力性能、机械性能及经济性四个方面进行分析, 运用球形模糊层次分析法, 构建层次分析体系结构, 并考虑实际应用场景的影响, 将模糊分析理论应用于对比矩阵构建过程, 建立满足工程需求的球形模糊对比矩阵, 依据球形模糊得分函数进行打分, 案例计算结果表明, 在输送容量需求大的区域, 铝包钢芯耐热铝合金线要优于其他导线. 在跨山场景下, 碳纤维复合芯软铝绞线优于其他导线.

-

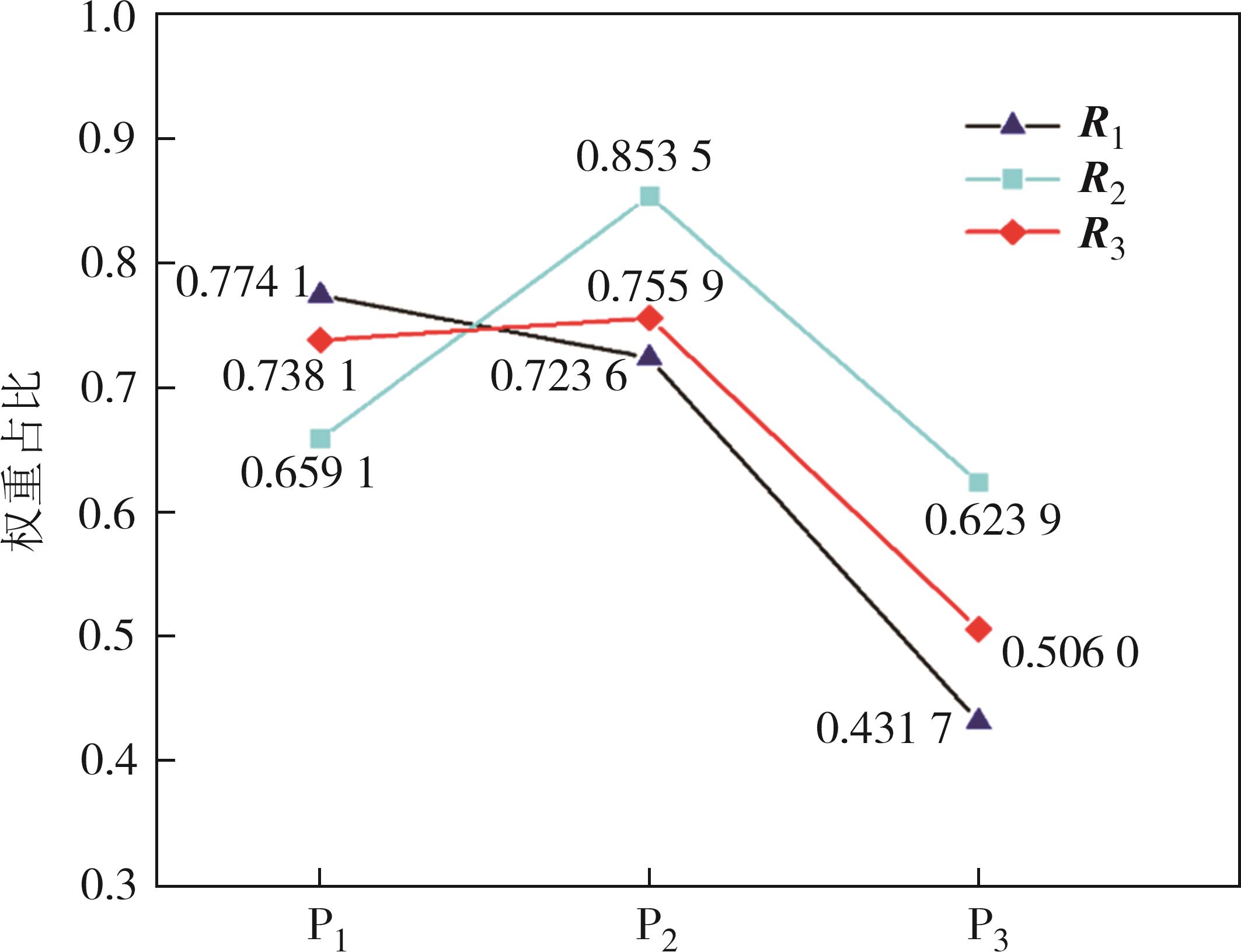

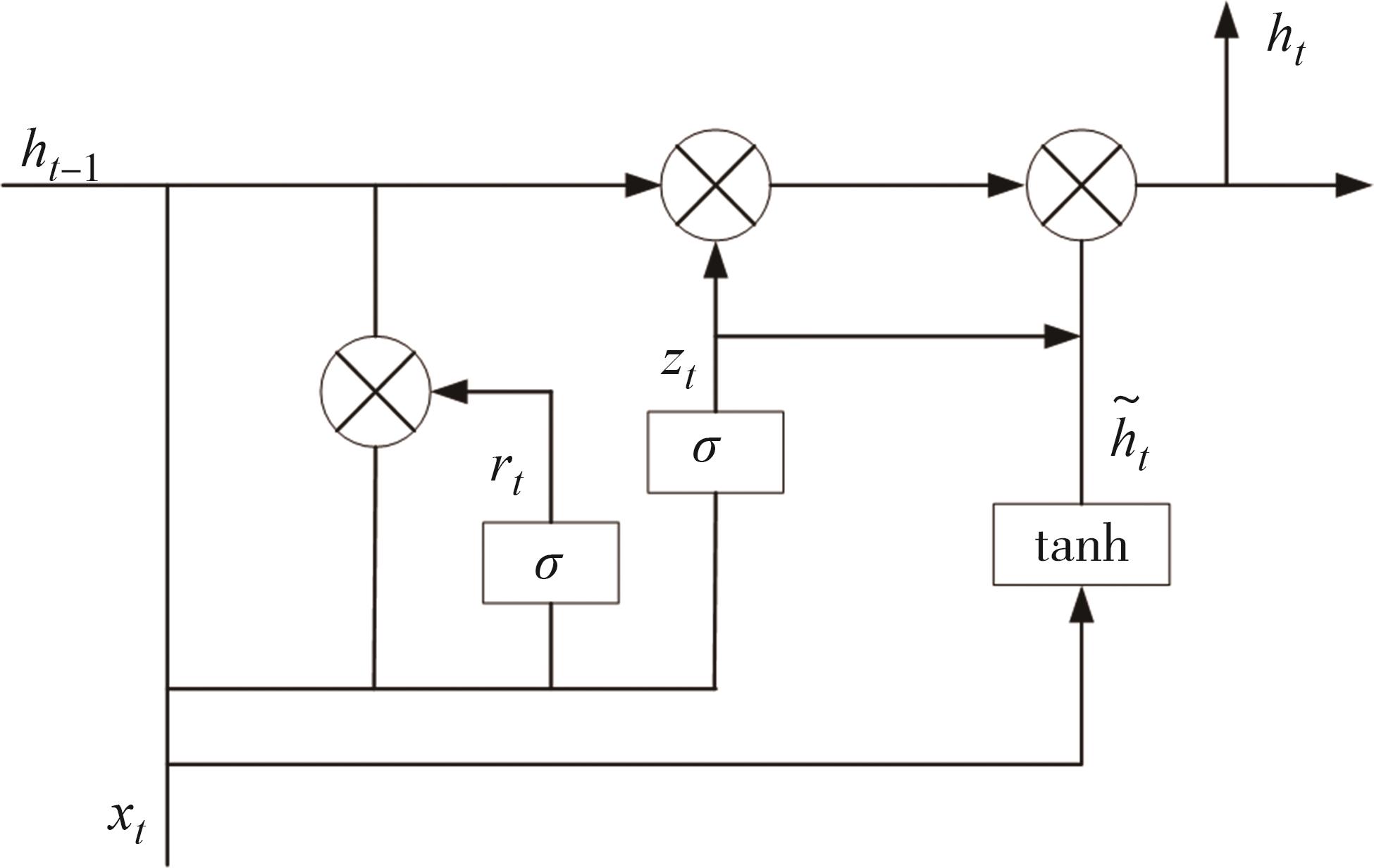

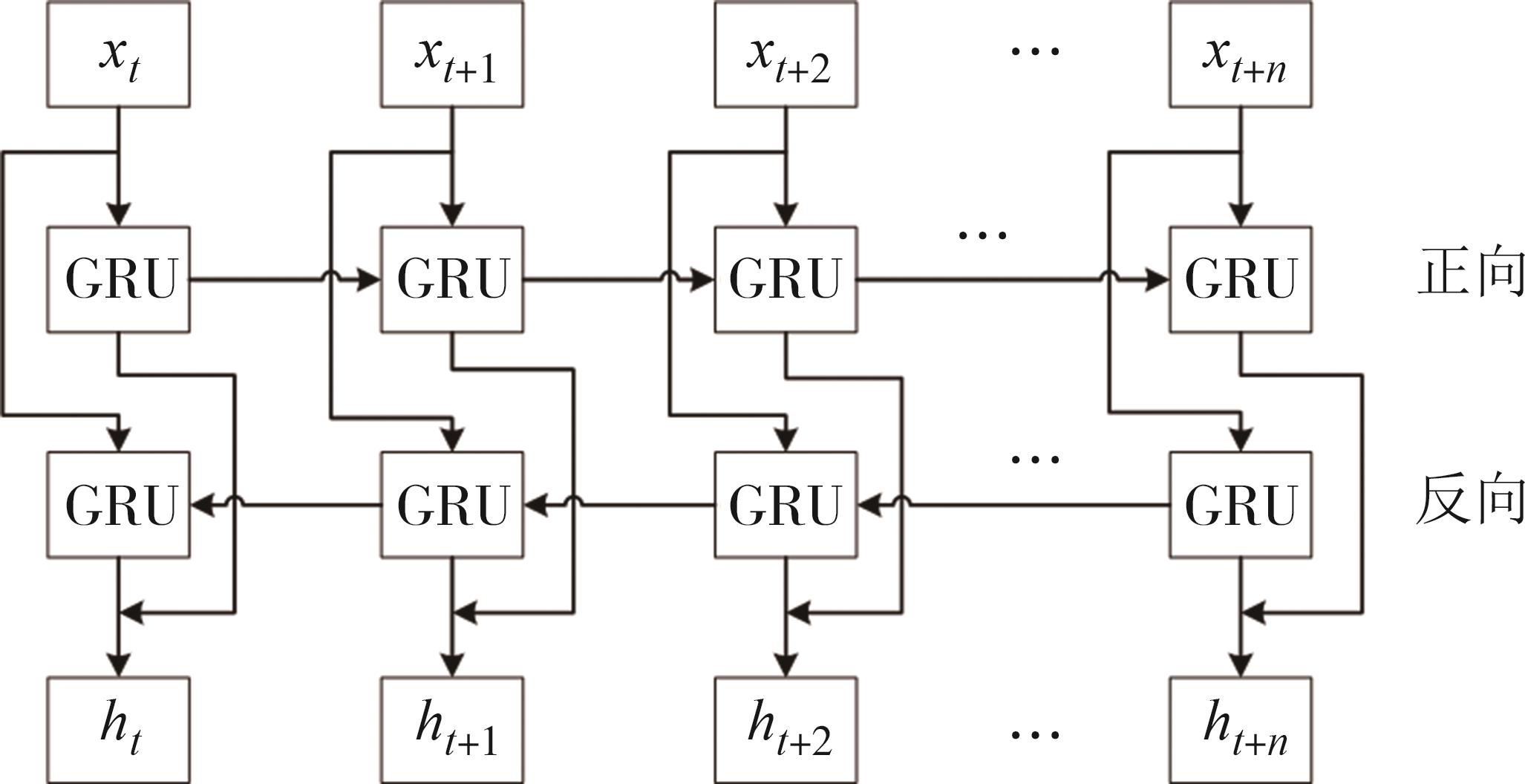

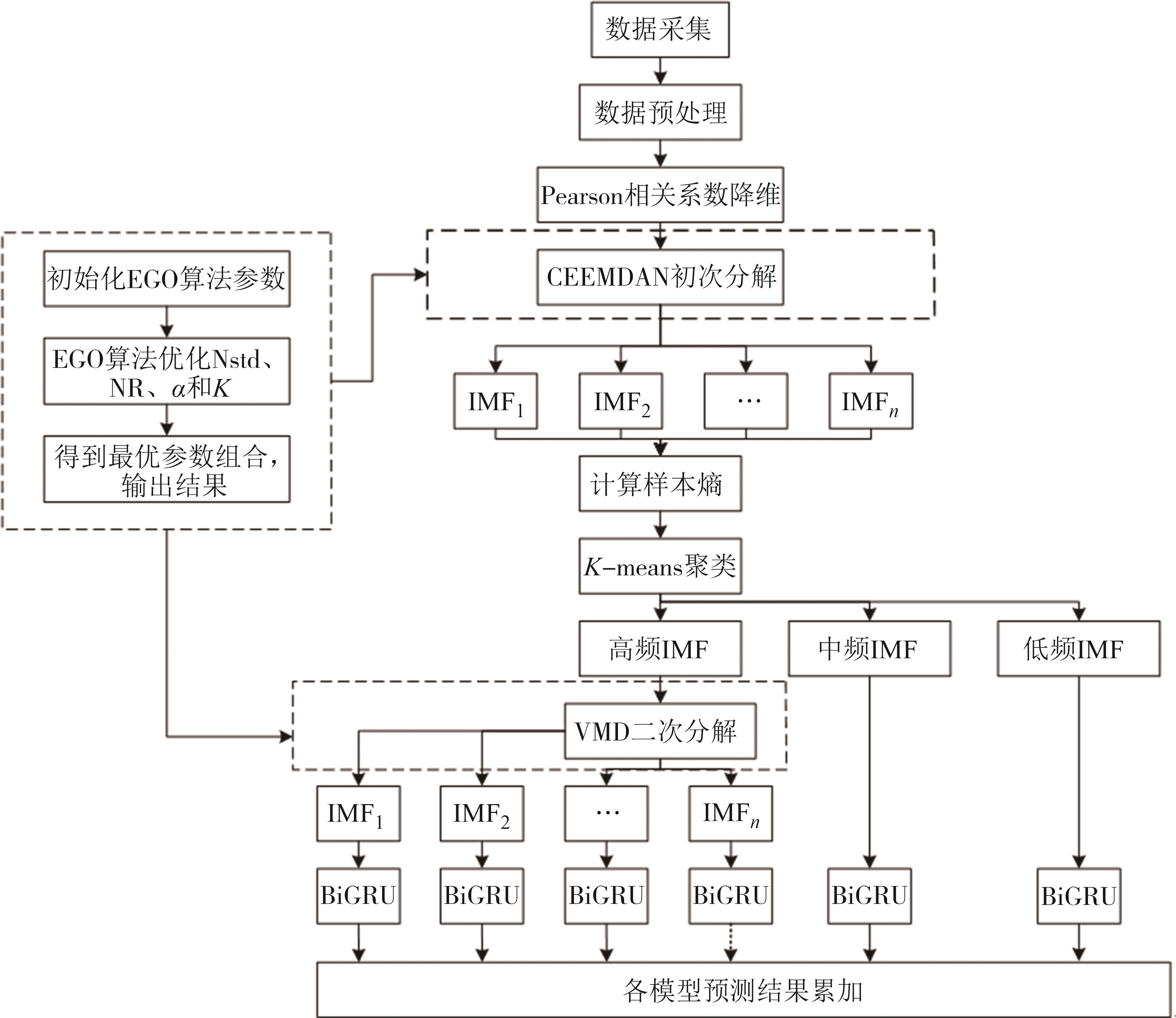

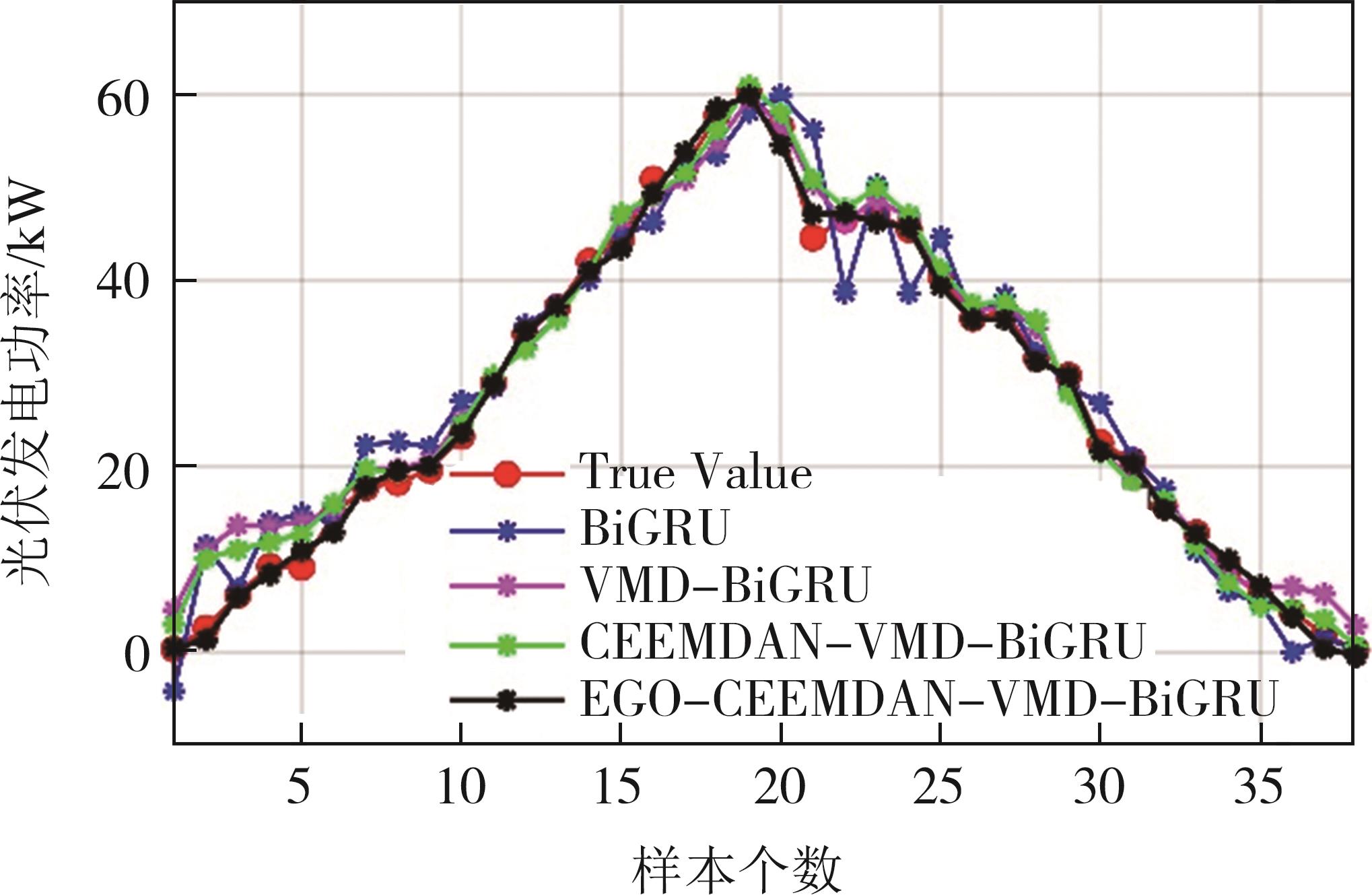

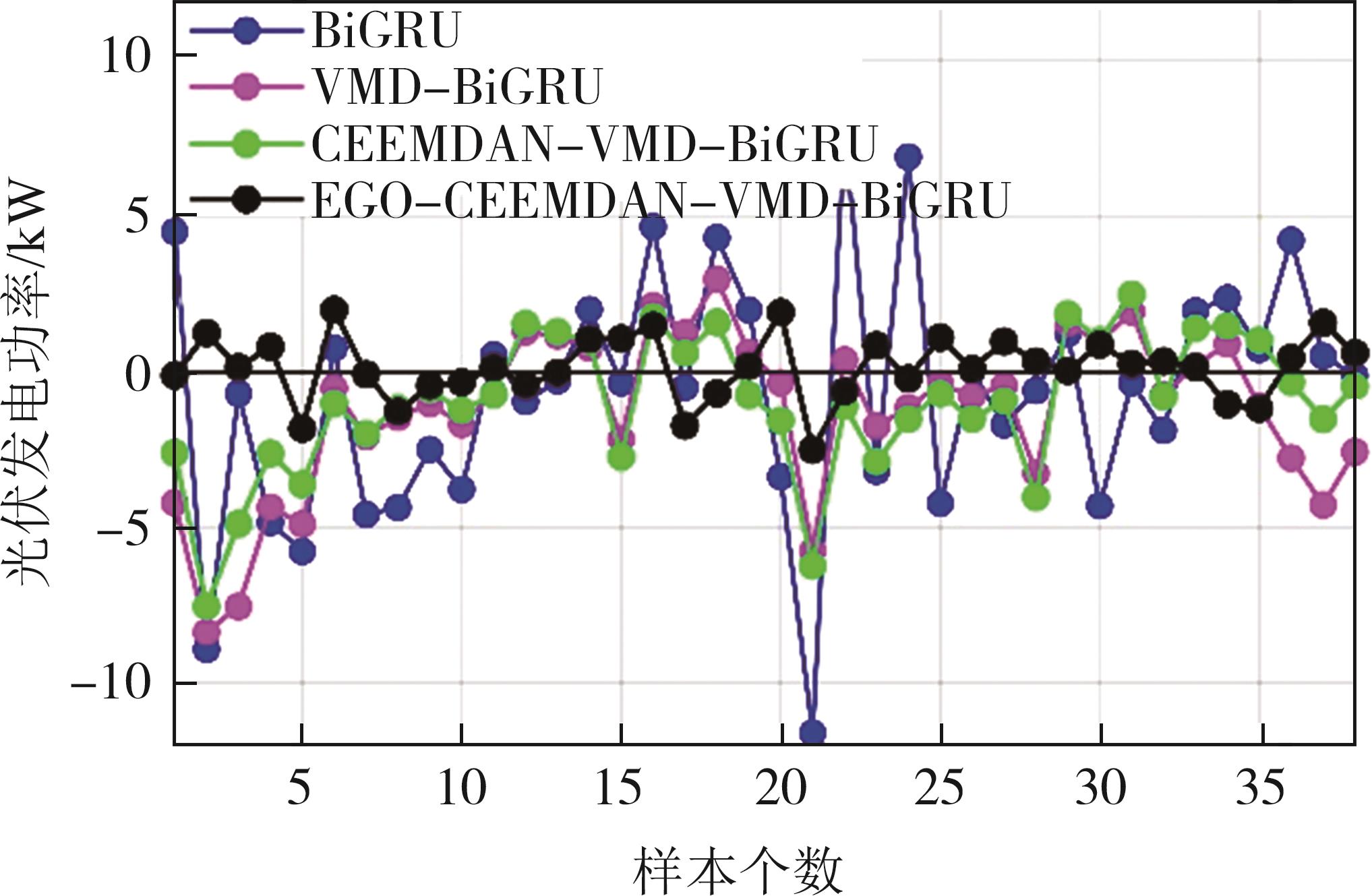

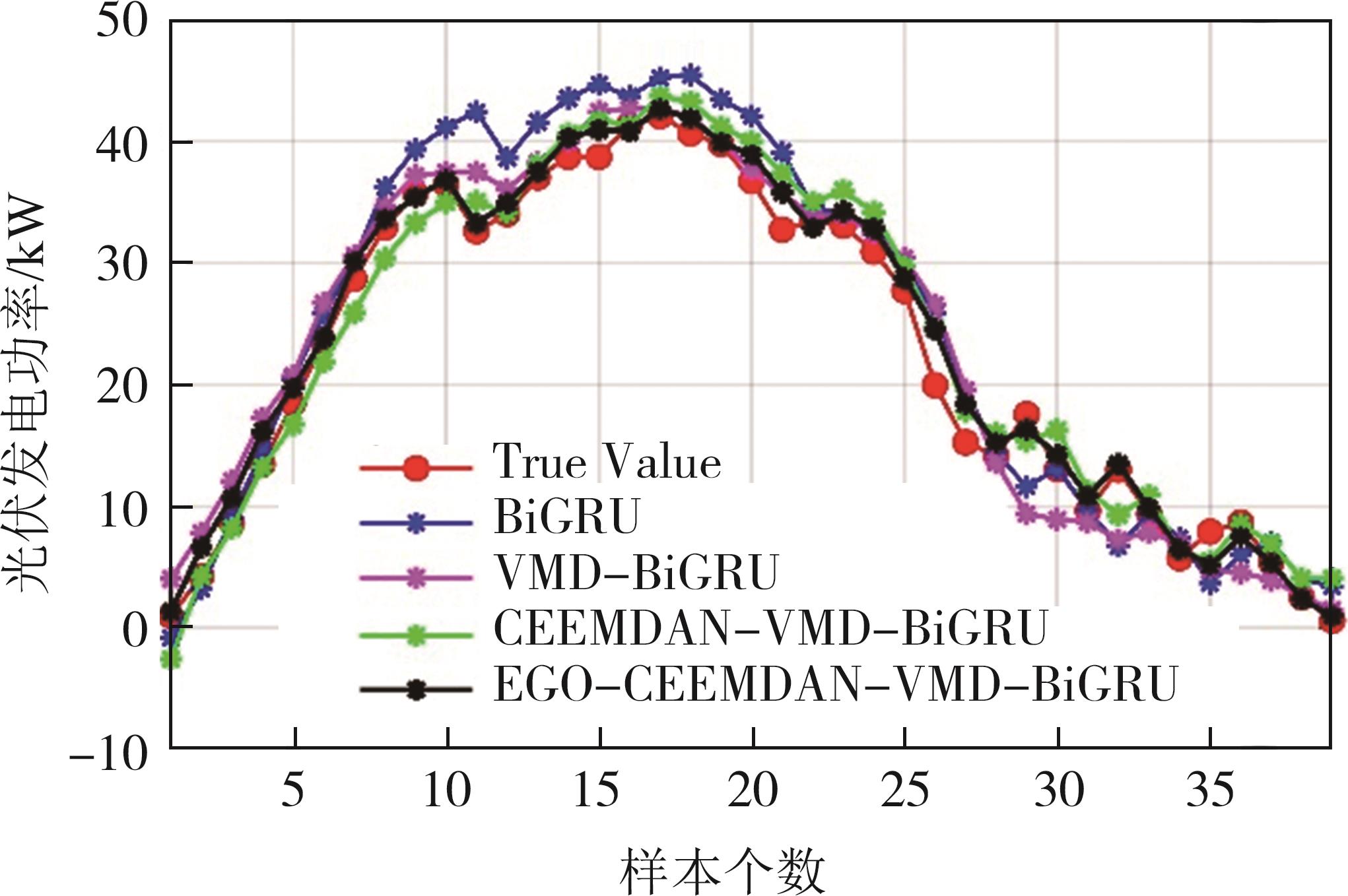

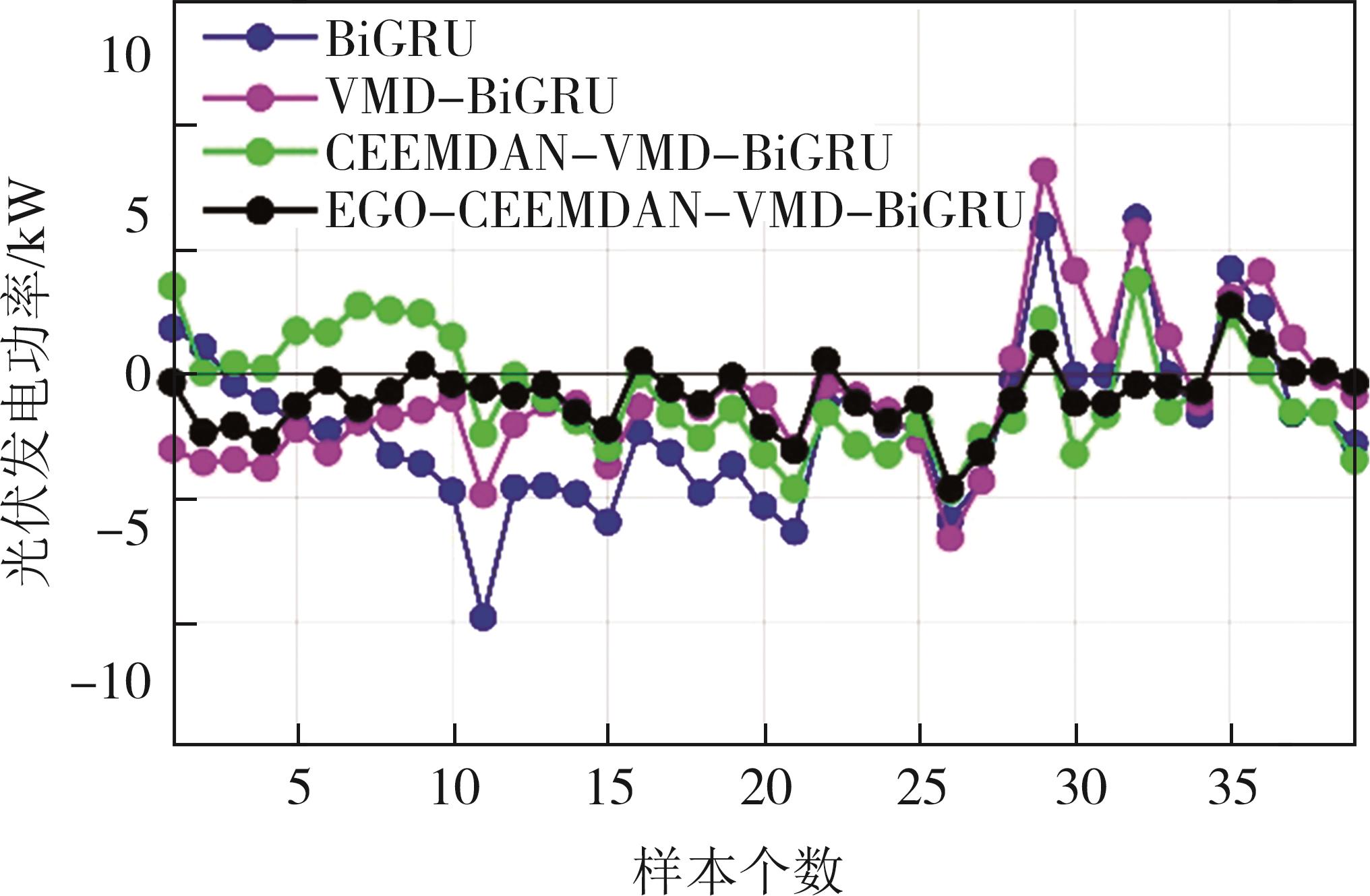

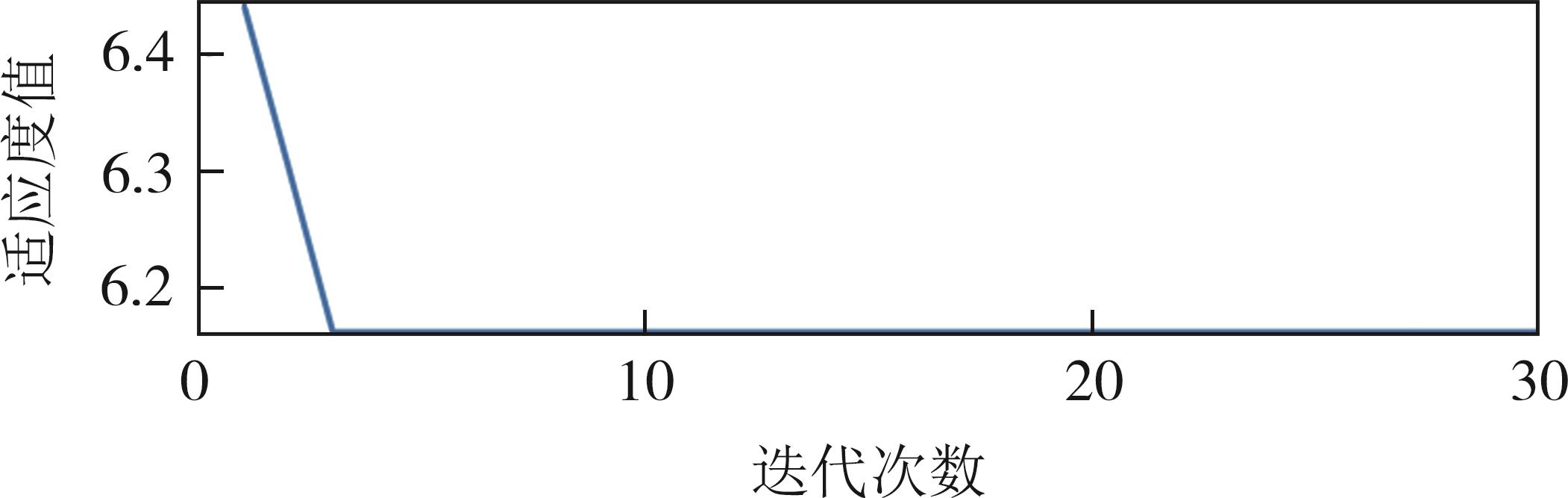

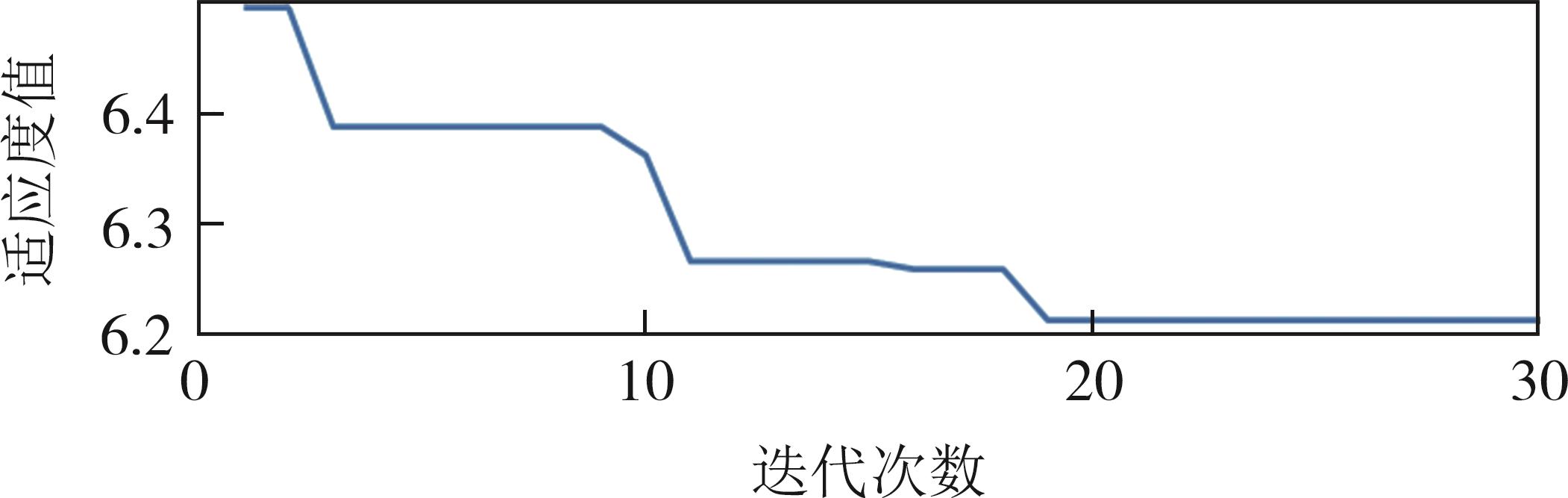

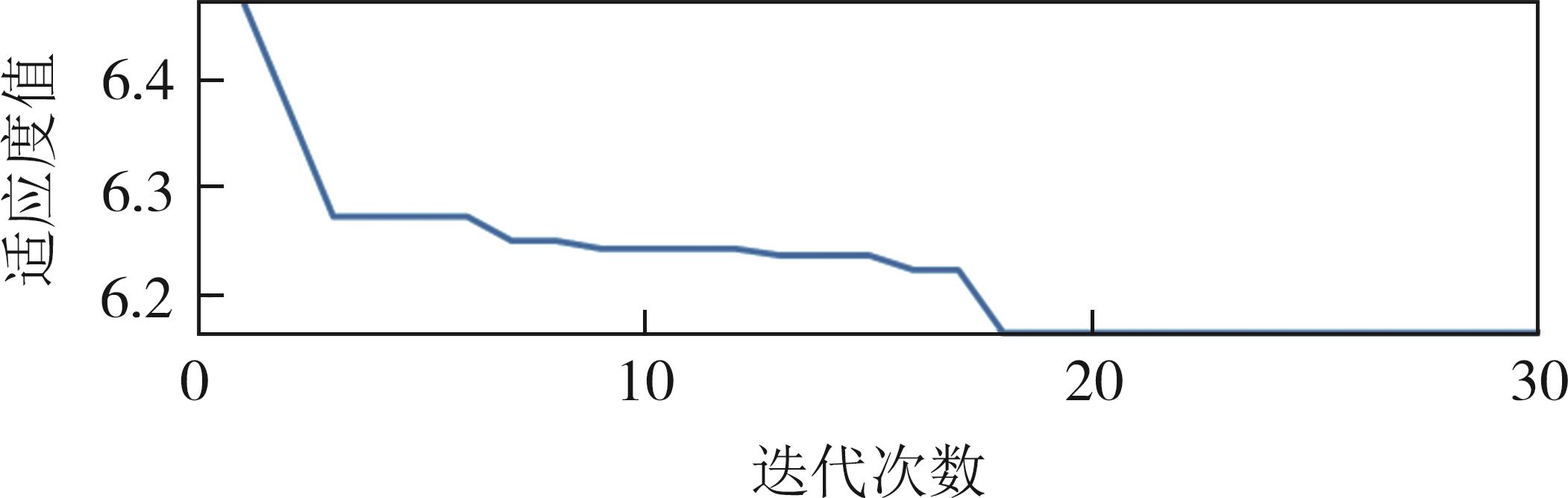

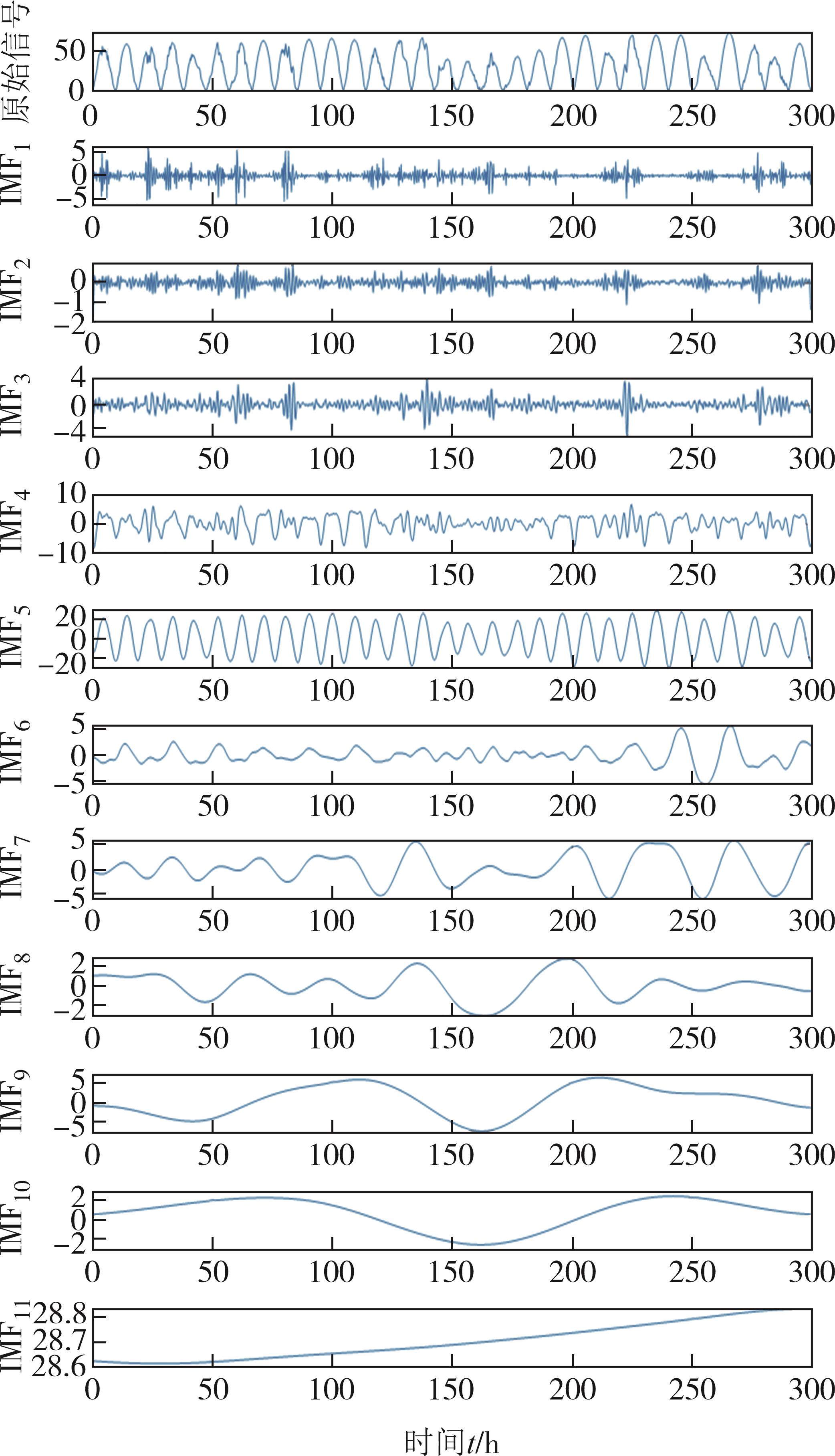

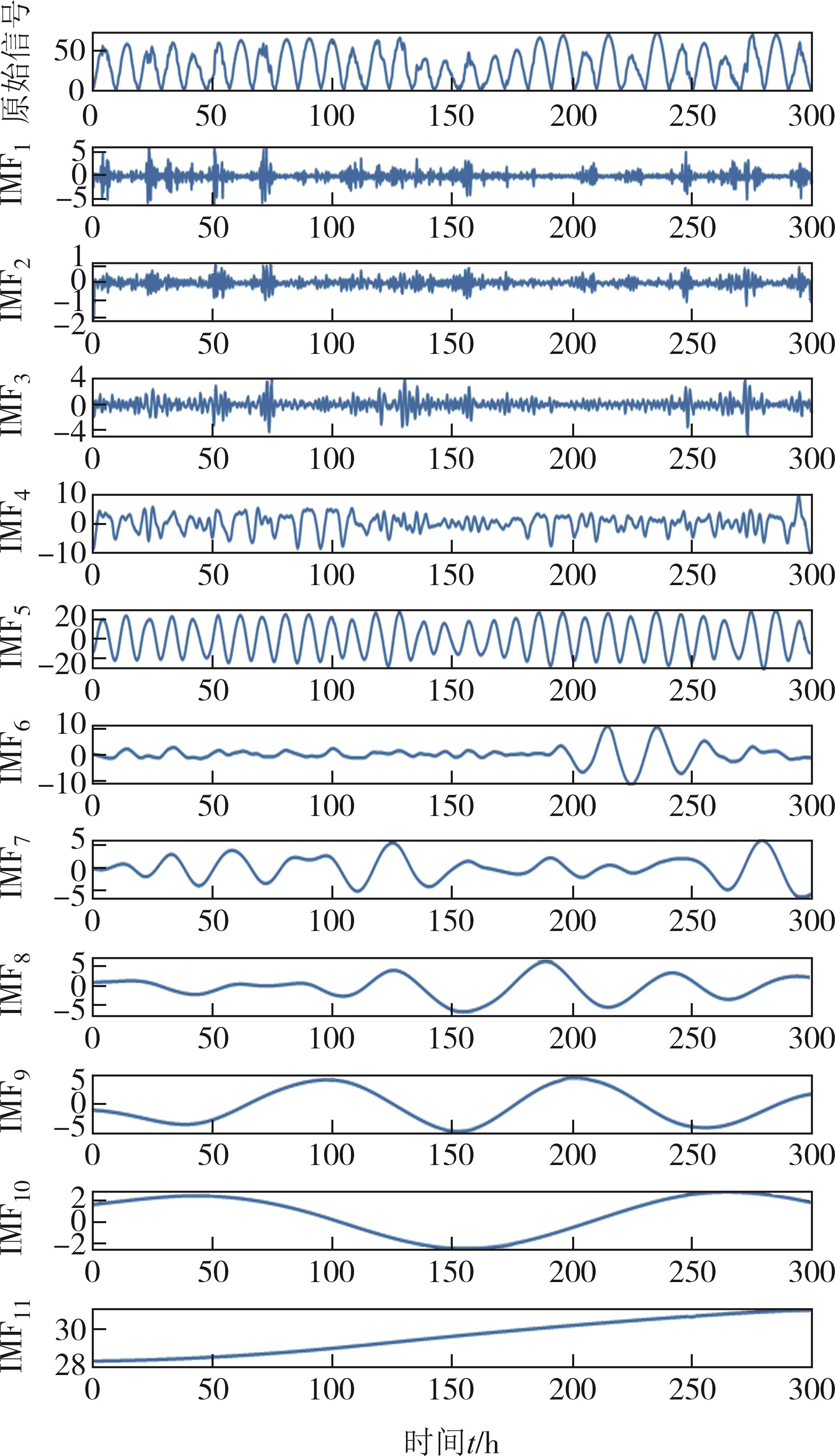

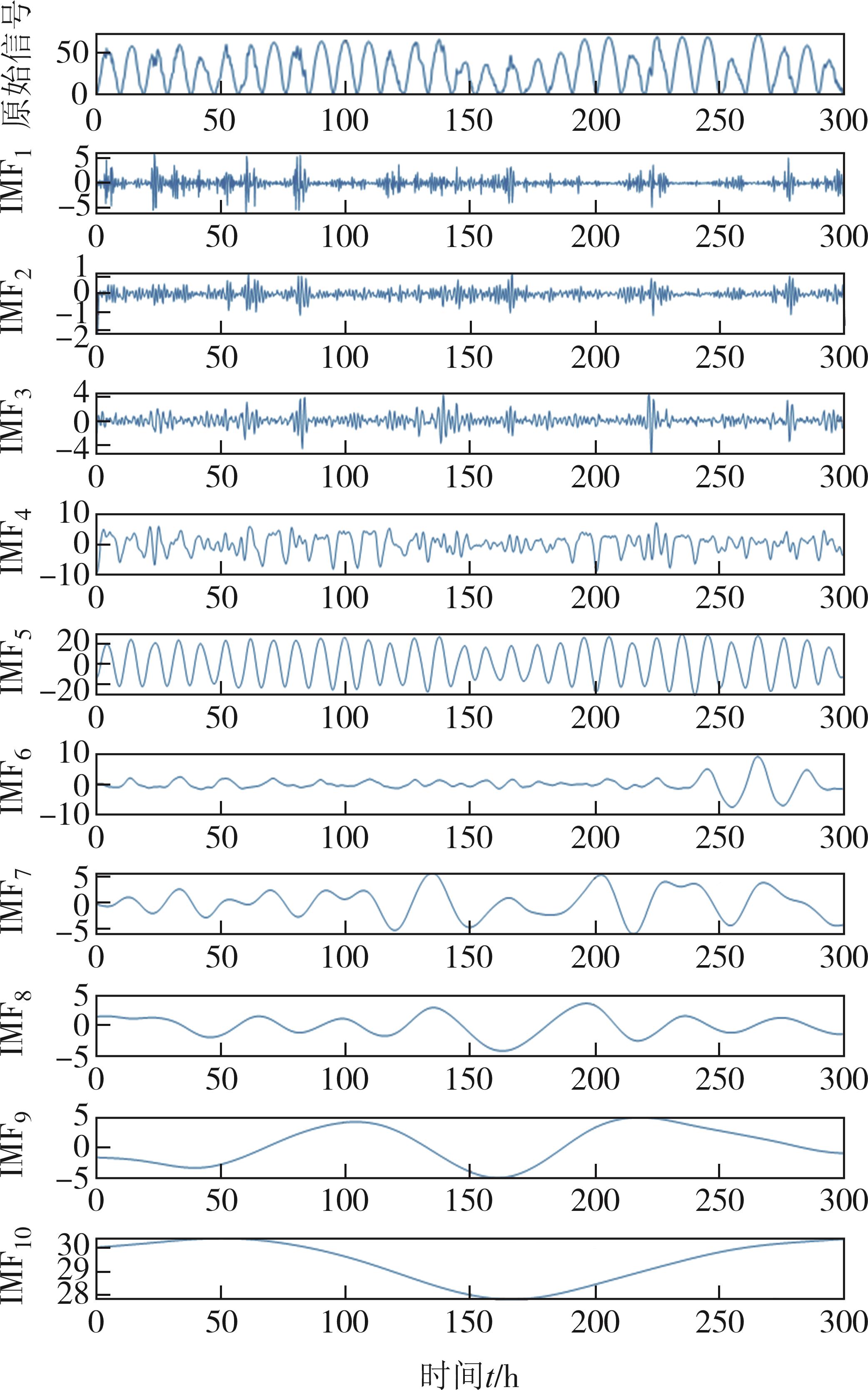

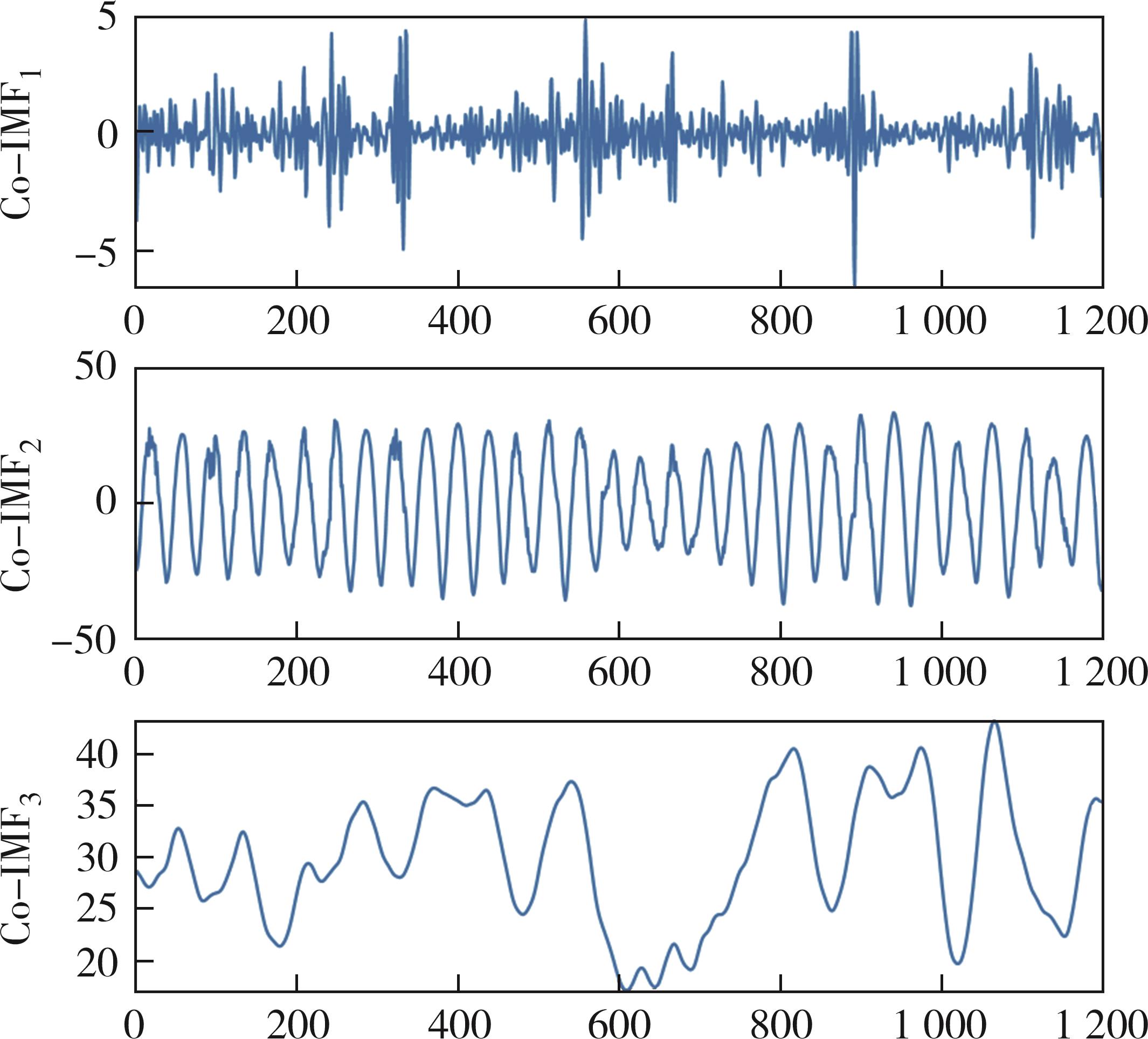

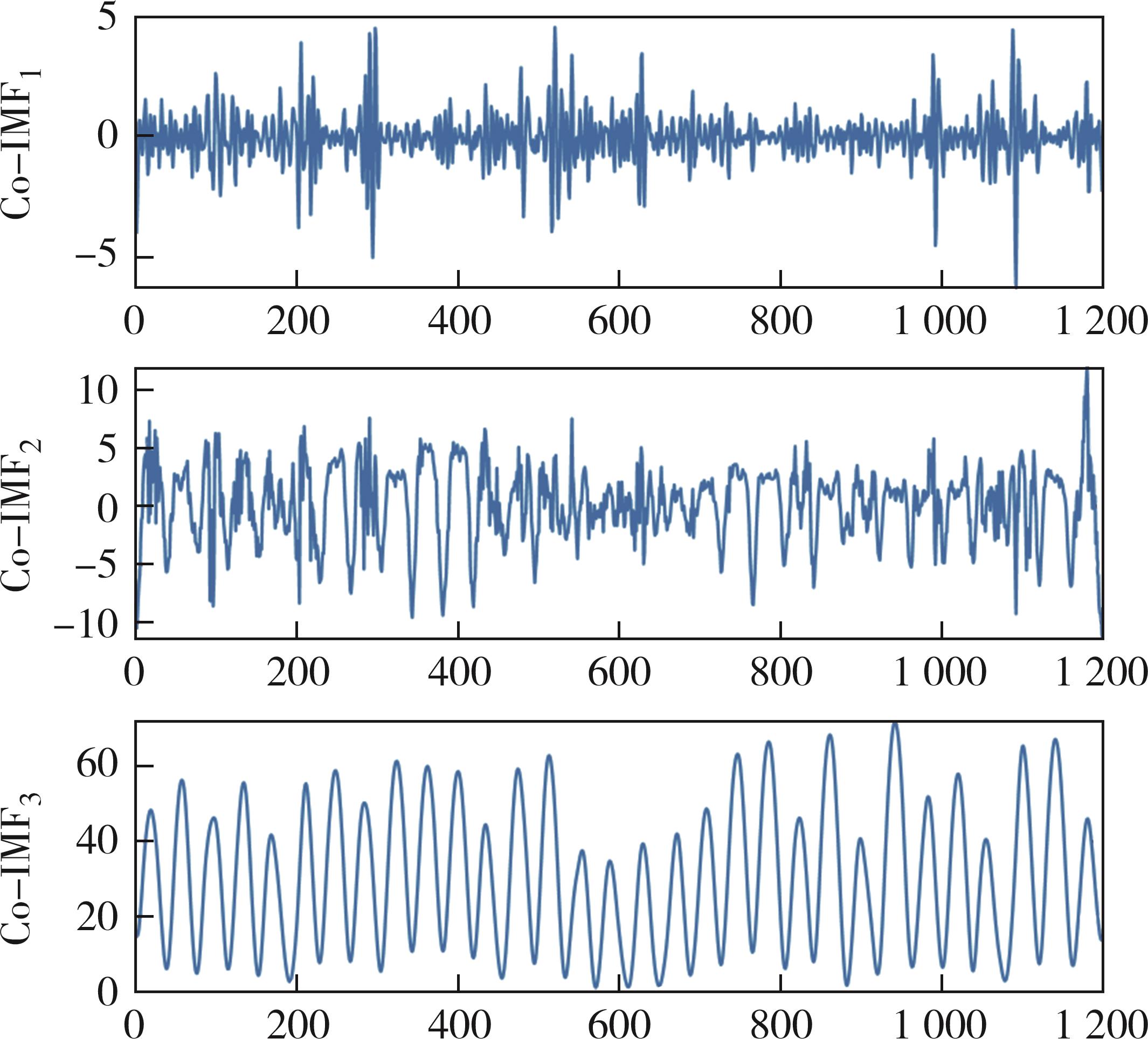

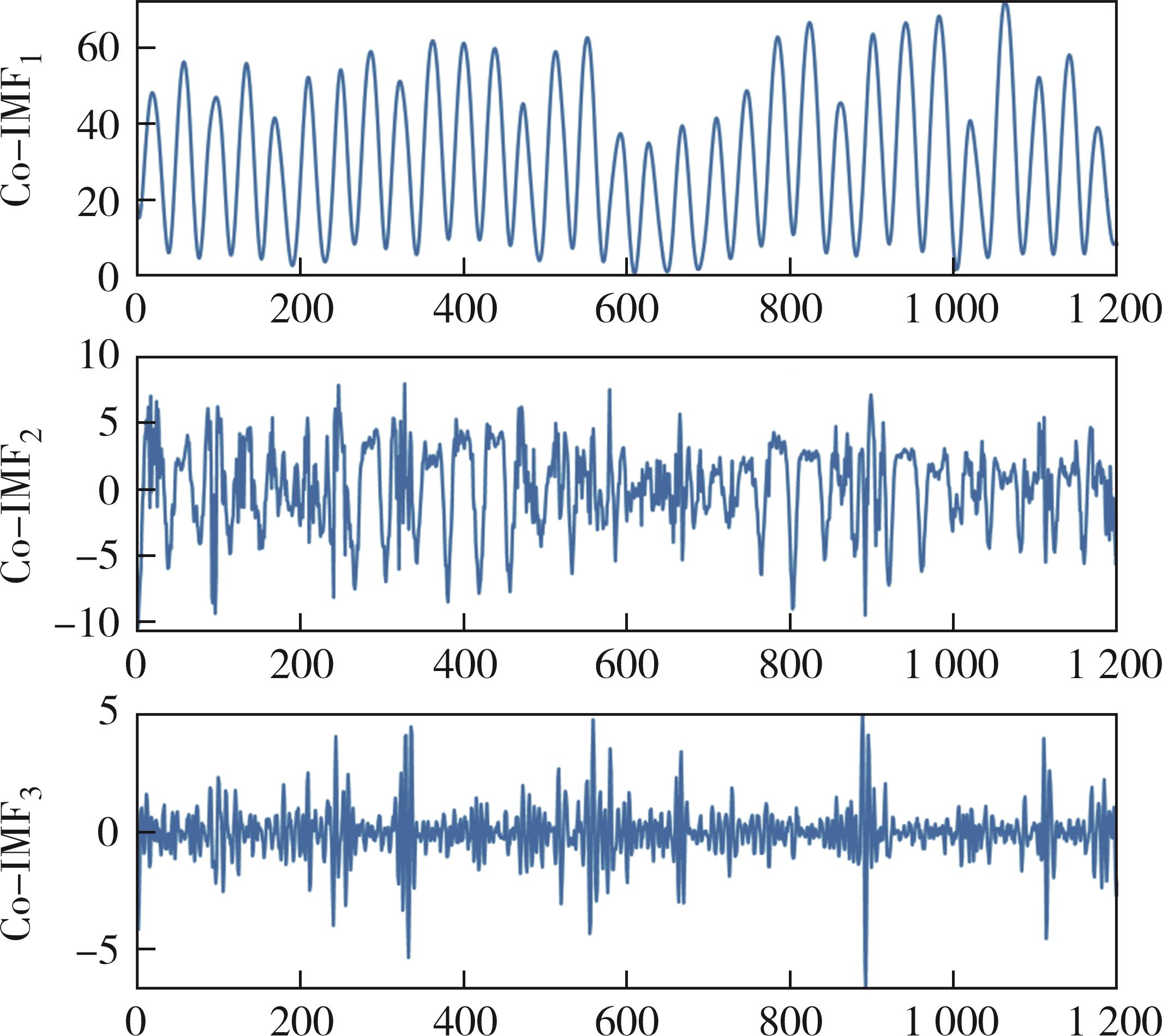

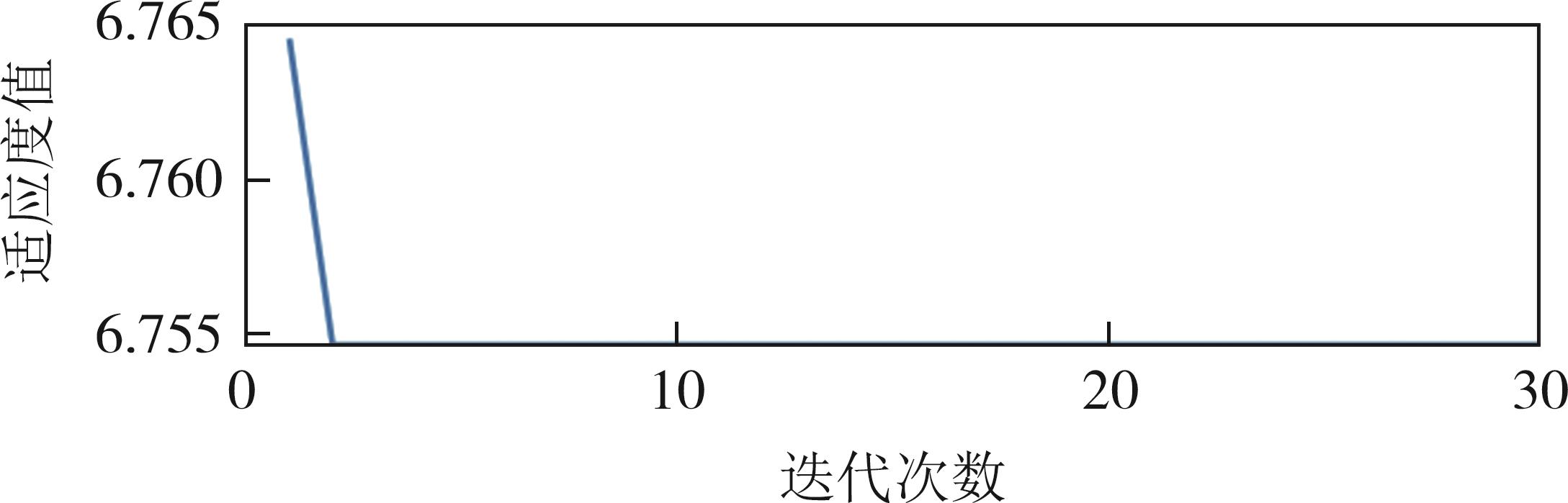

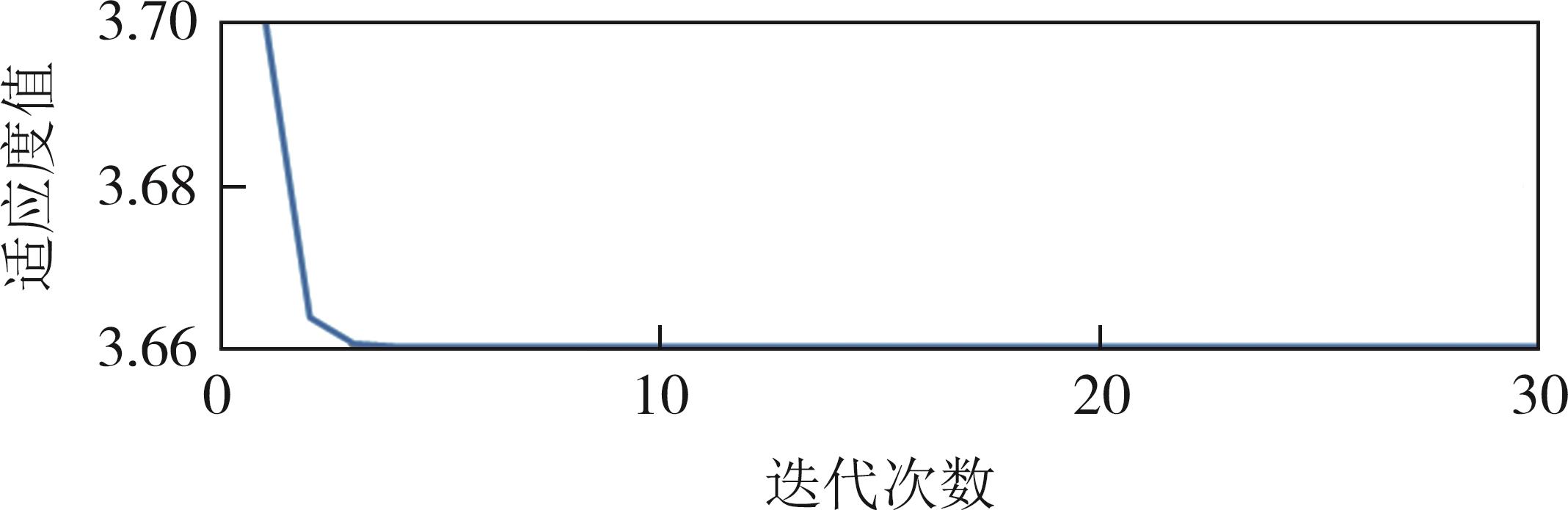

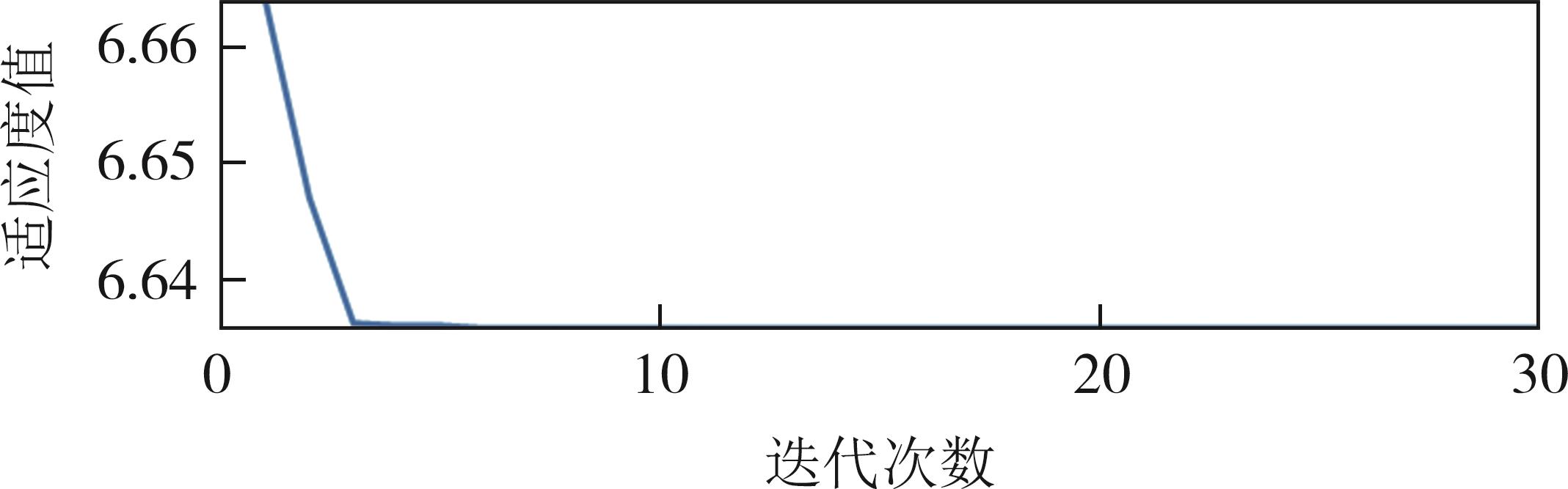

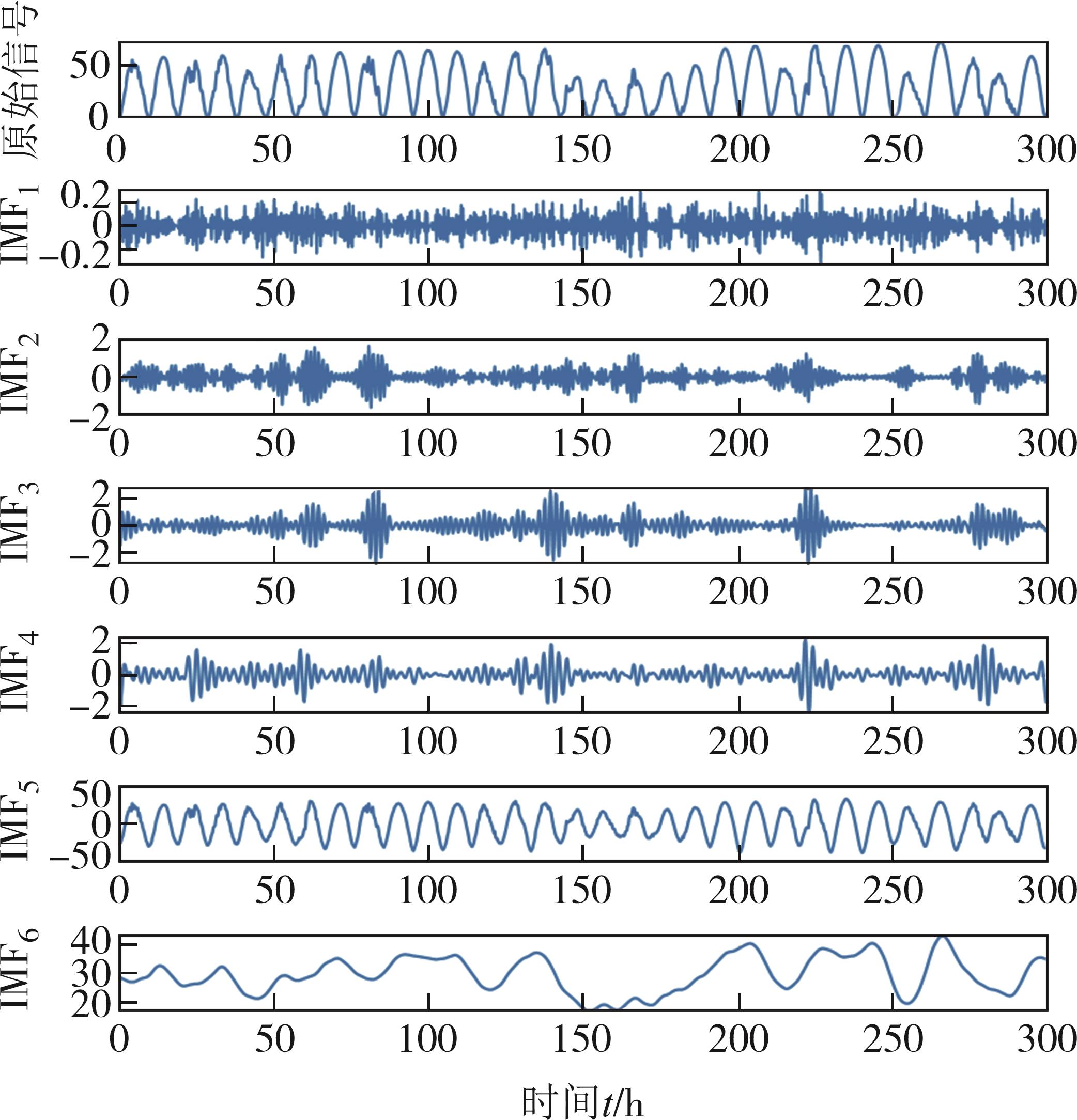

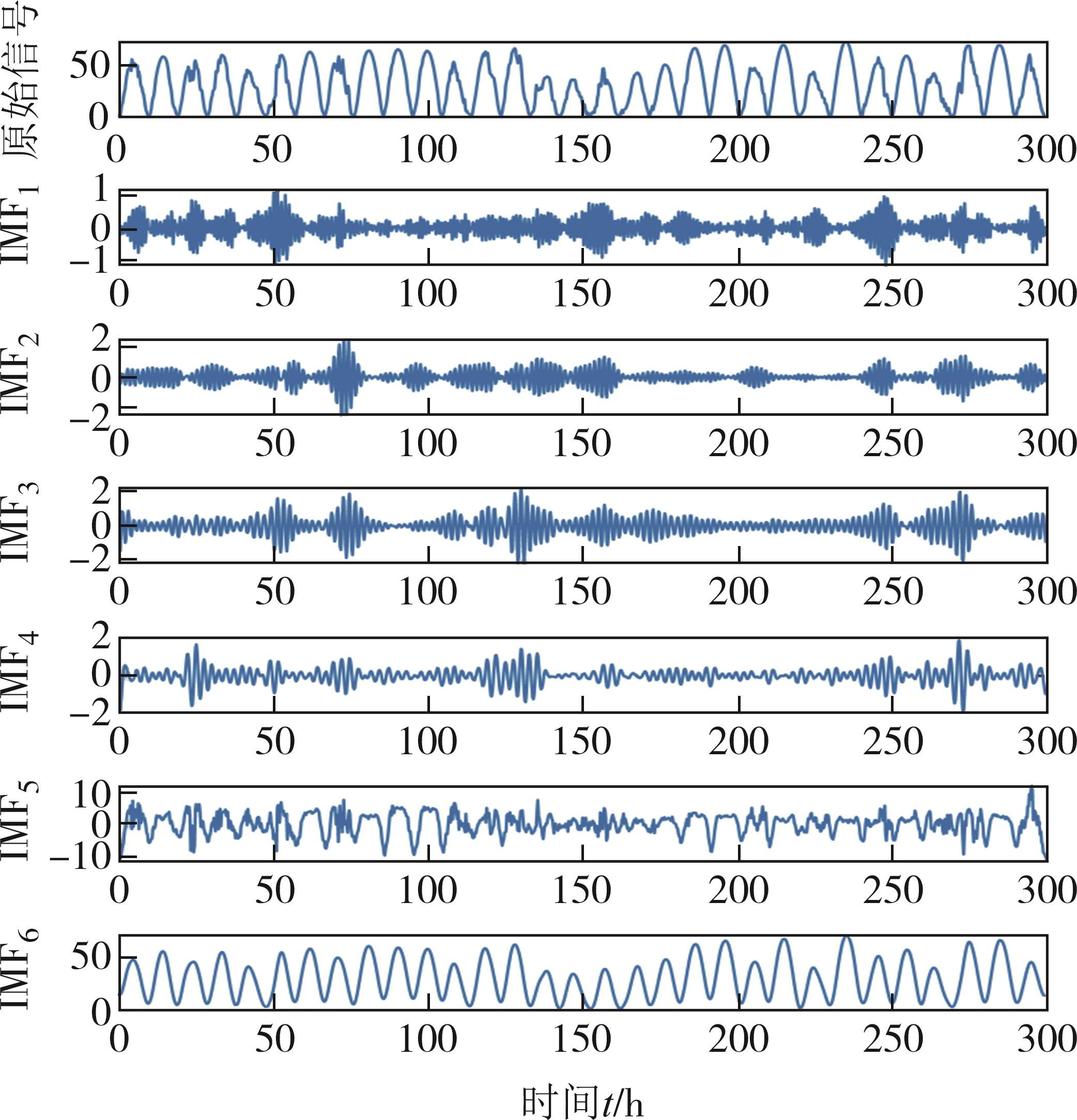

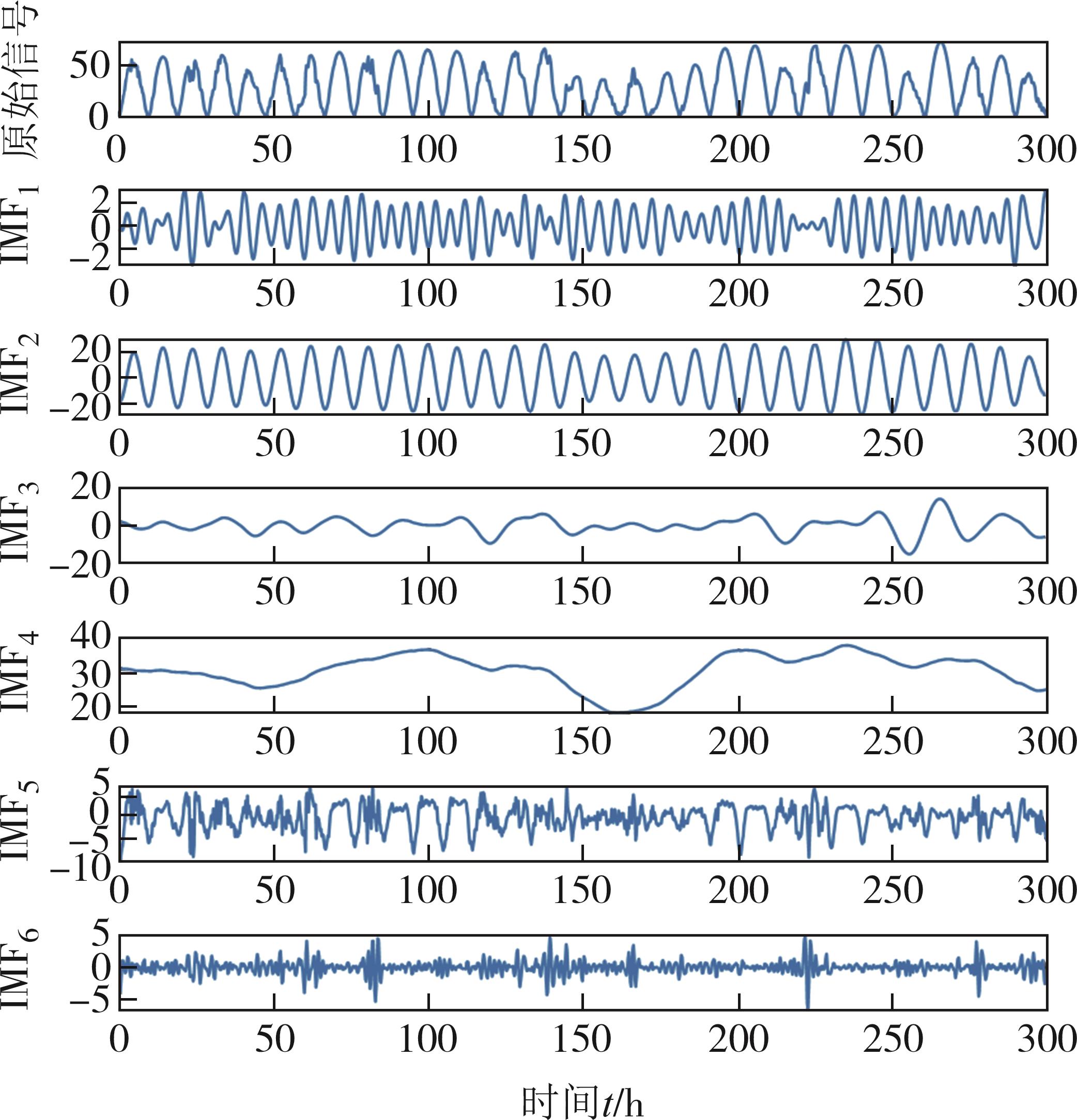

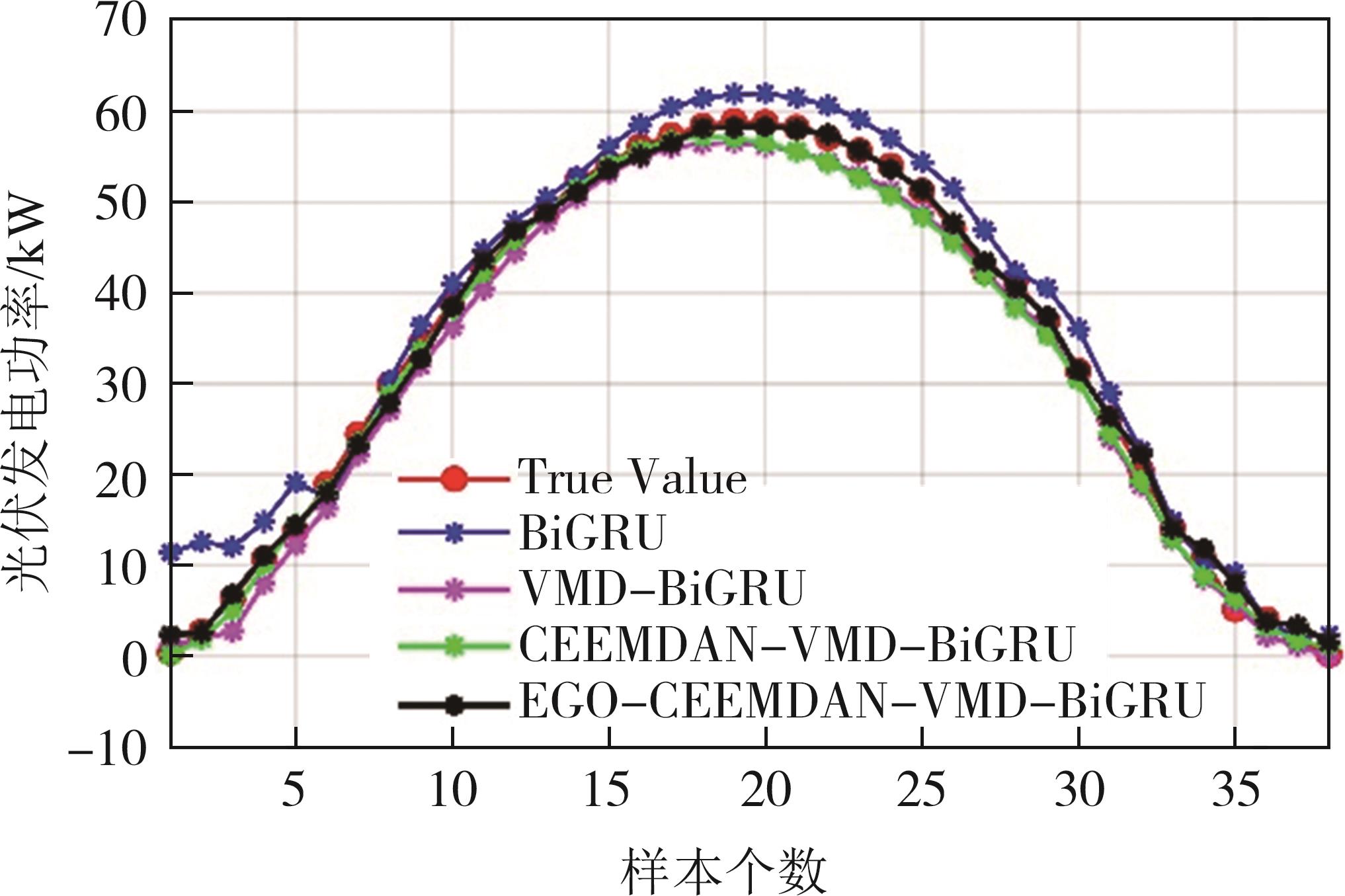

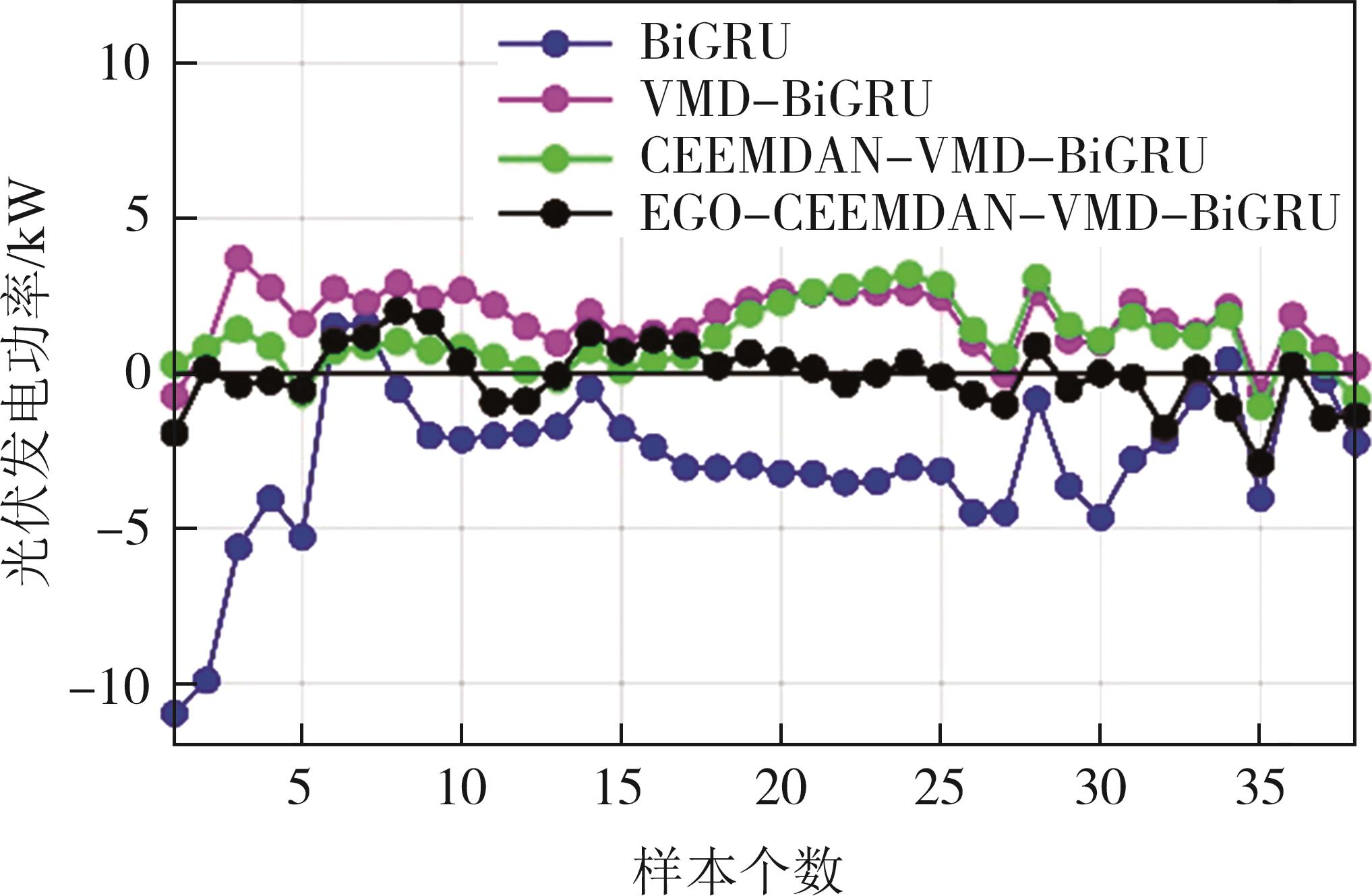

摘要:为提高光伏发电功率的预测精度,基于参数优化的双重数据分解方法, 提出了一种EGO-CEEMDAN-VMD-BiGRU短期光伏发电功率预测模型. 首先, 基于鳗鱼-石斑鱼优化 (eel and grouper optimizer, EGO) 算法获得自适应噪声完备集合经验模态分解(complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise, CEEMDAN)的最优参数, 对光伏数据集进行初次分解;其次,采用K均值聚类算法将模态分量聚类为高频、中频和低频三类分量, 以降低各分量之间的冗余性;再次, 采用EGO算法优化变分模态分解(variational mode decomposition, VMD)的参数, 再对高频分量进行二次分解, 以降低序列的非平稳性;最后, 采用双向门控循环单元(bidirectional gated recurrent unit, BiGRU)对两次分解得到的分量进行预测, 并累加获得最终预测结果. 基于宁夏地区某光伏电厂的数据集, 将EGO-CEEMDAN-VMD-BiGRU模型与BiGRU、VMD-BiGRU和CEEMDAN-VMD-BiGRU模型进行对比, 三种天气条件下的平均MAE分别下降了68.93%、55.84%和44.56%;RMSE分别下降了68.23%、53.38%和41.03%. 试验结果表明, 提出的光伏发电功率预测模型具有较高的精确性和稳定性, 对电力系统的安全可靠运行有一定的实际意义.

-

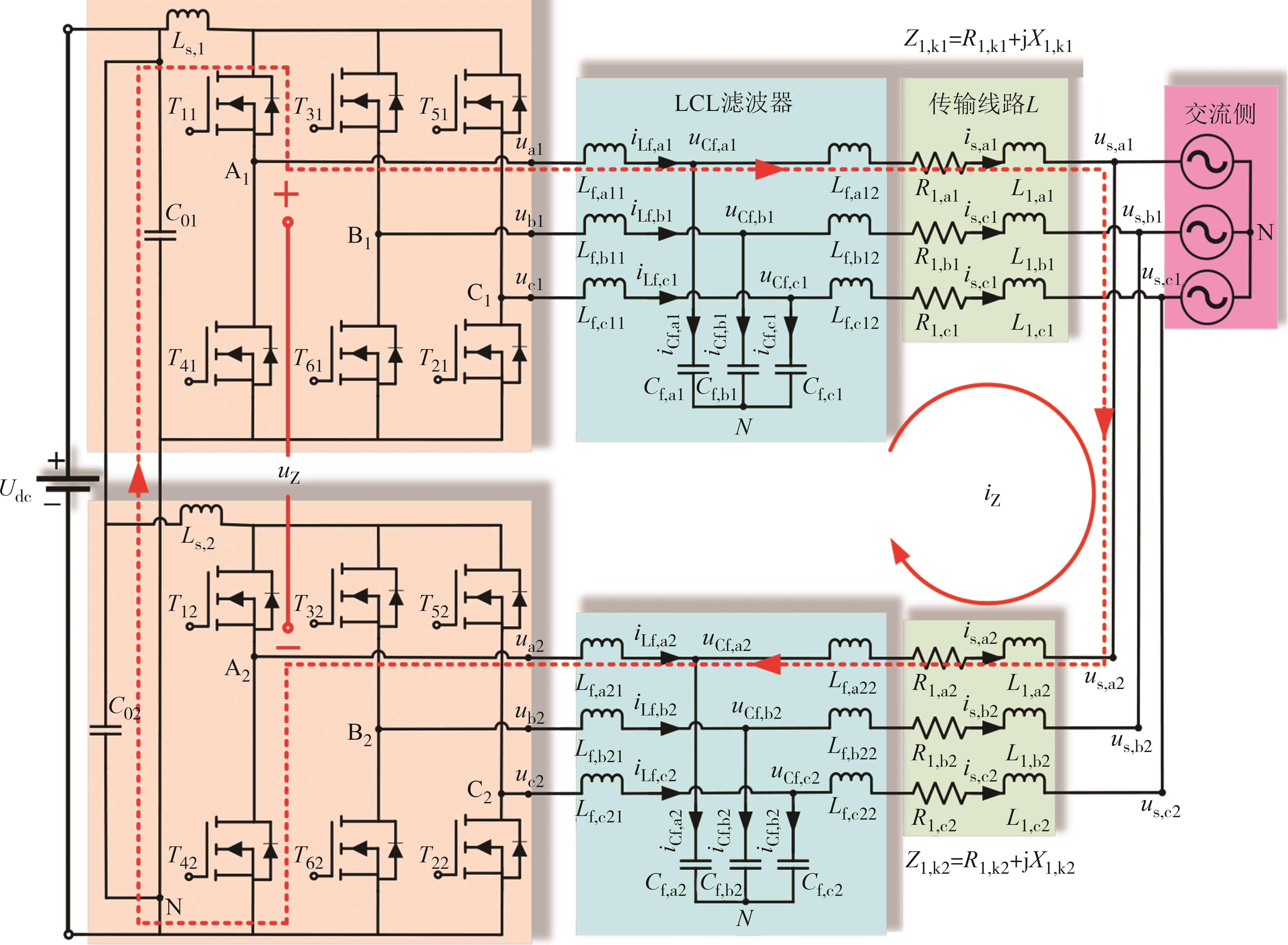

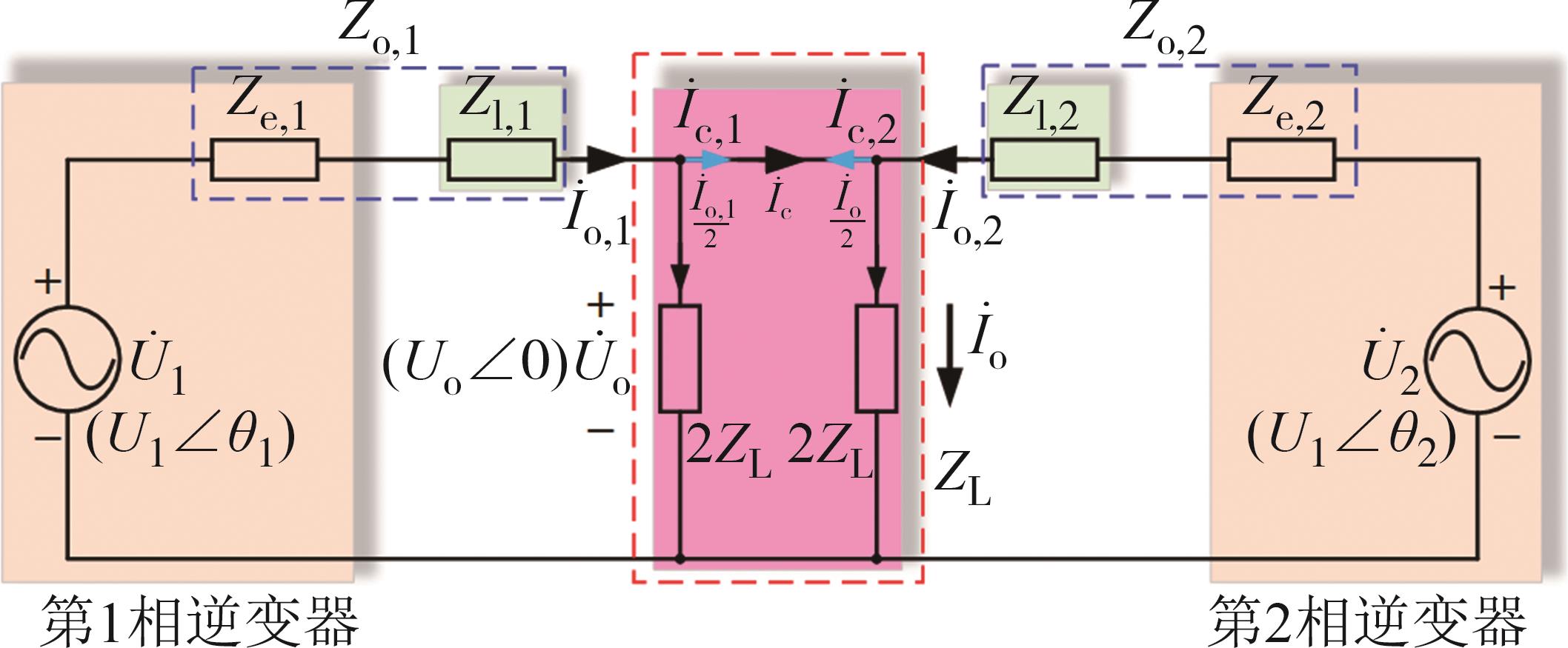

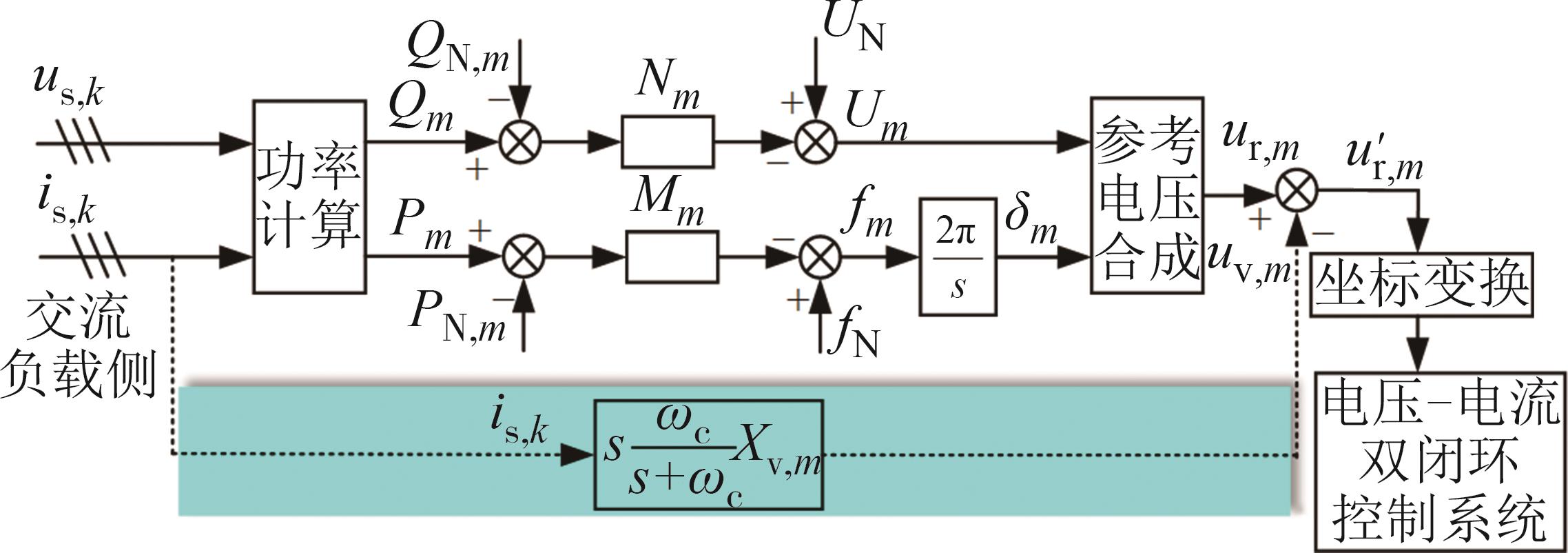

张伟琦 1,王艳敏 1?,宁佳铭 1,亓彦涛 2,叶光伟 2

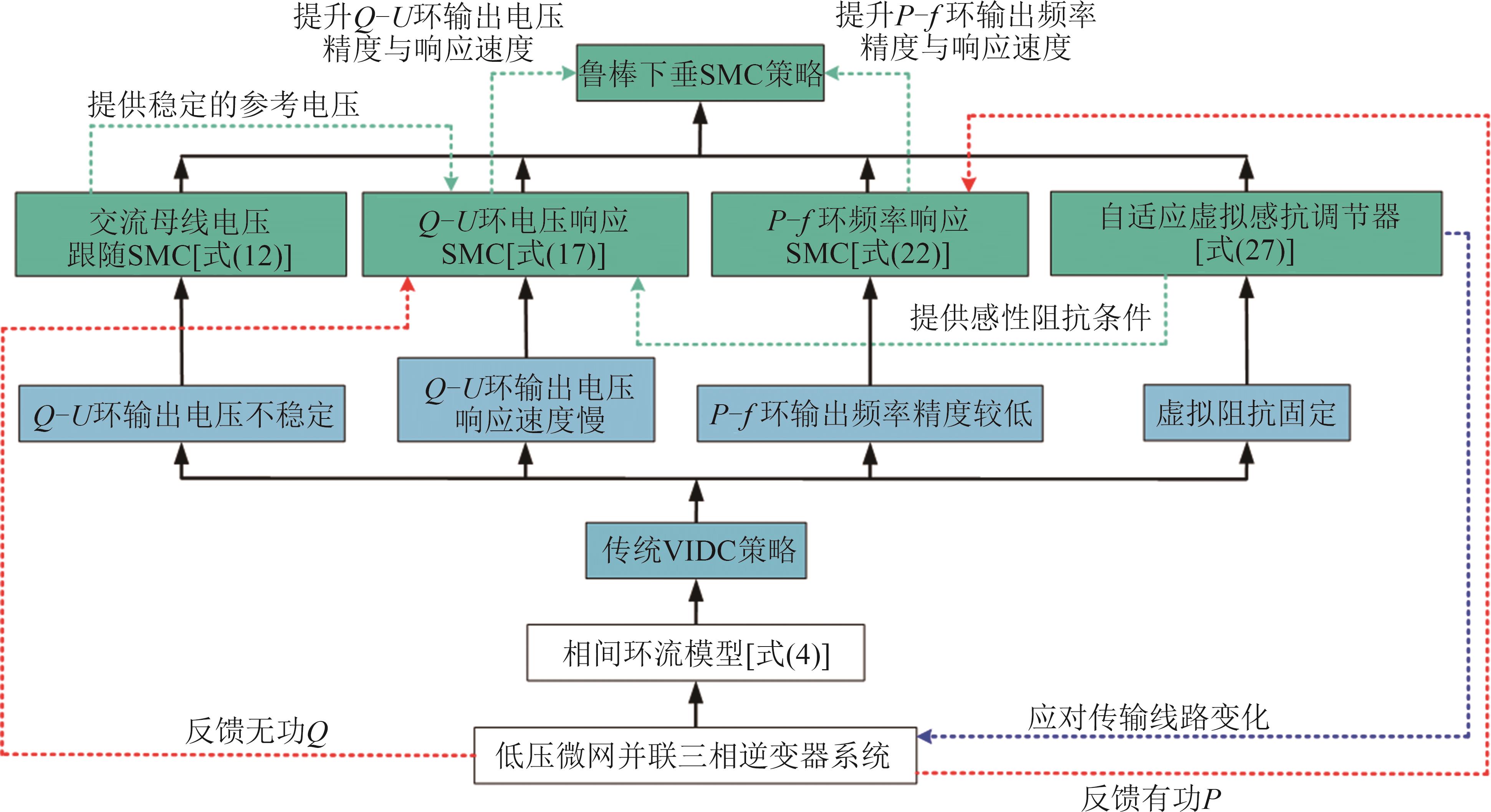

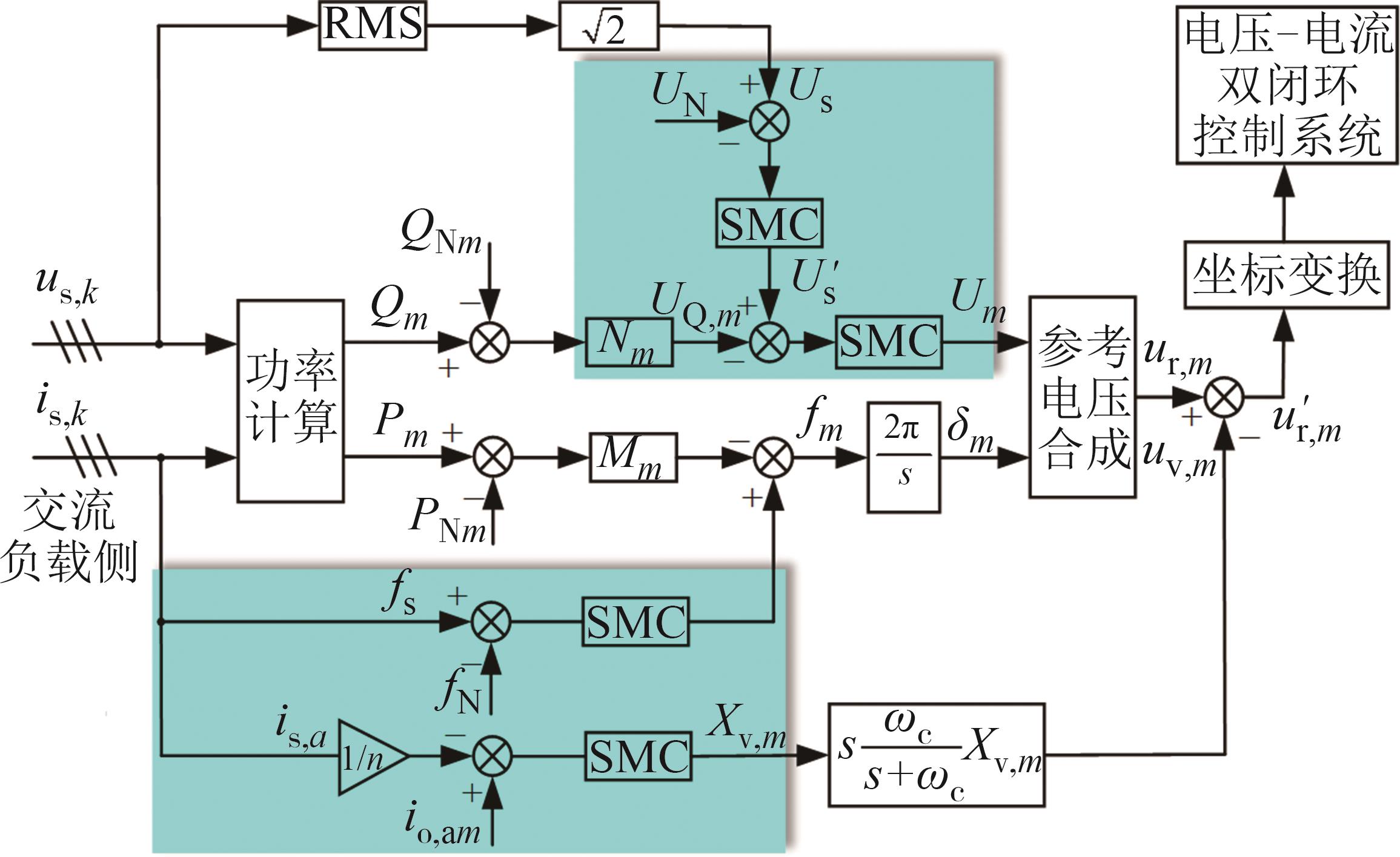

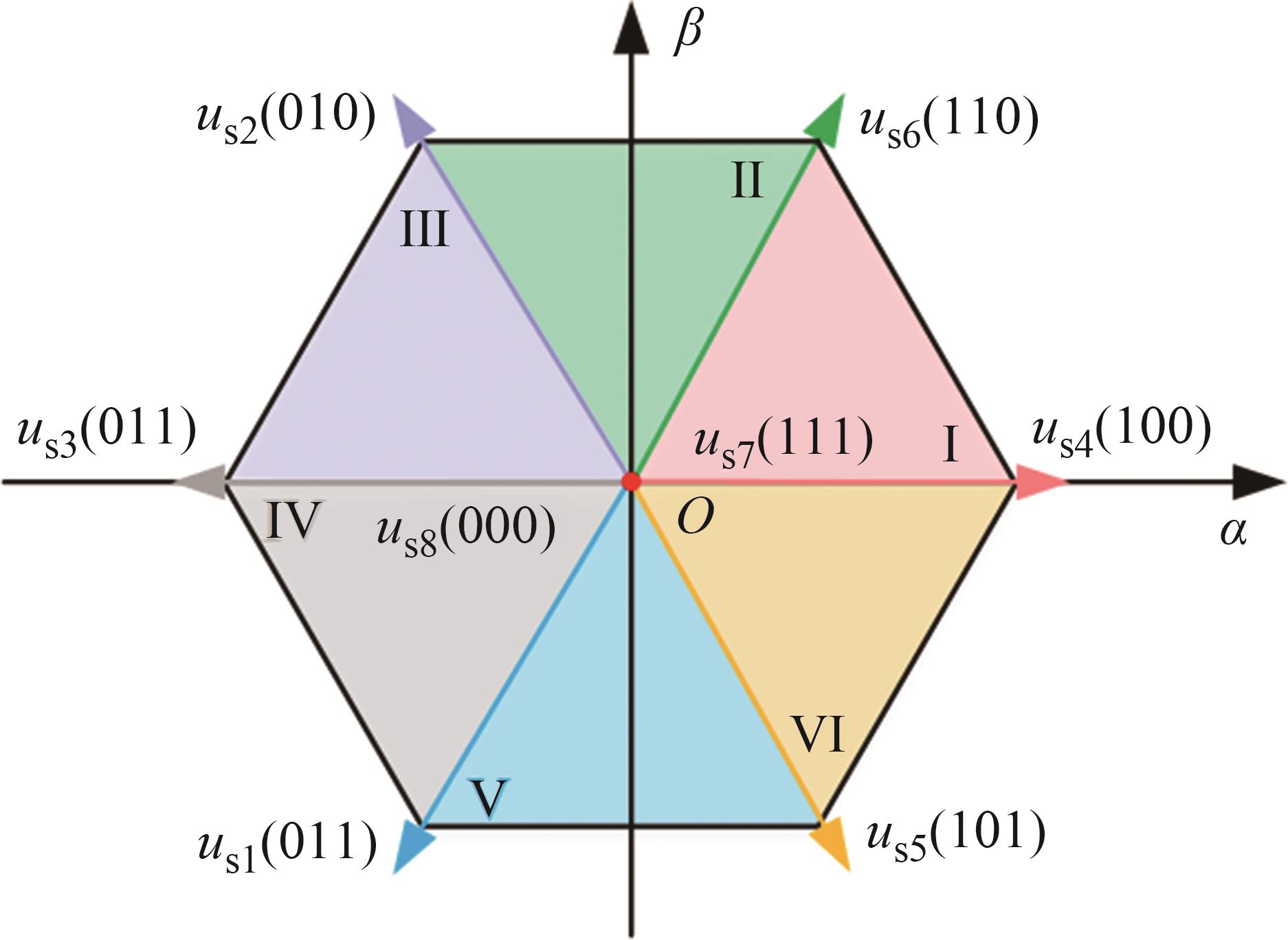

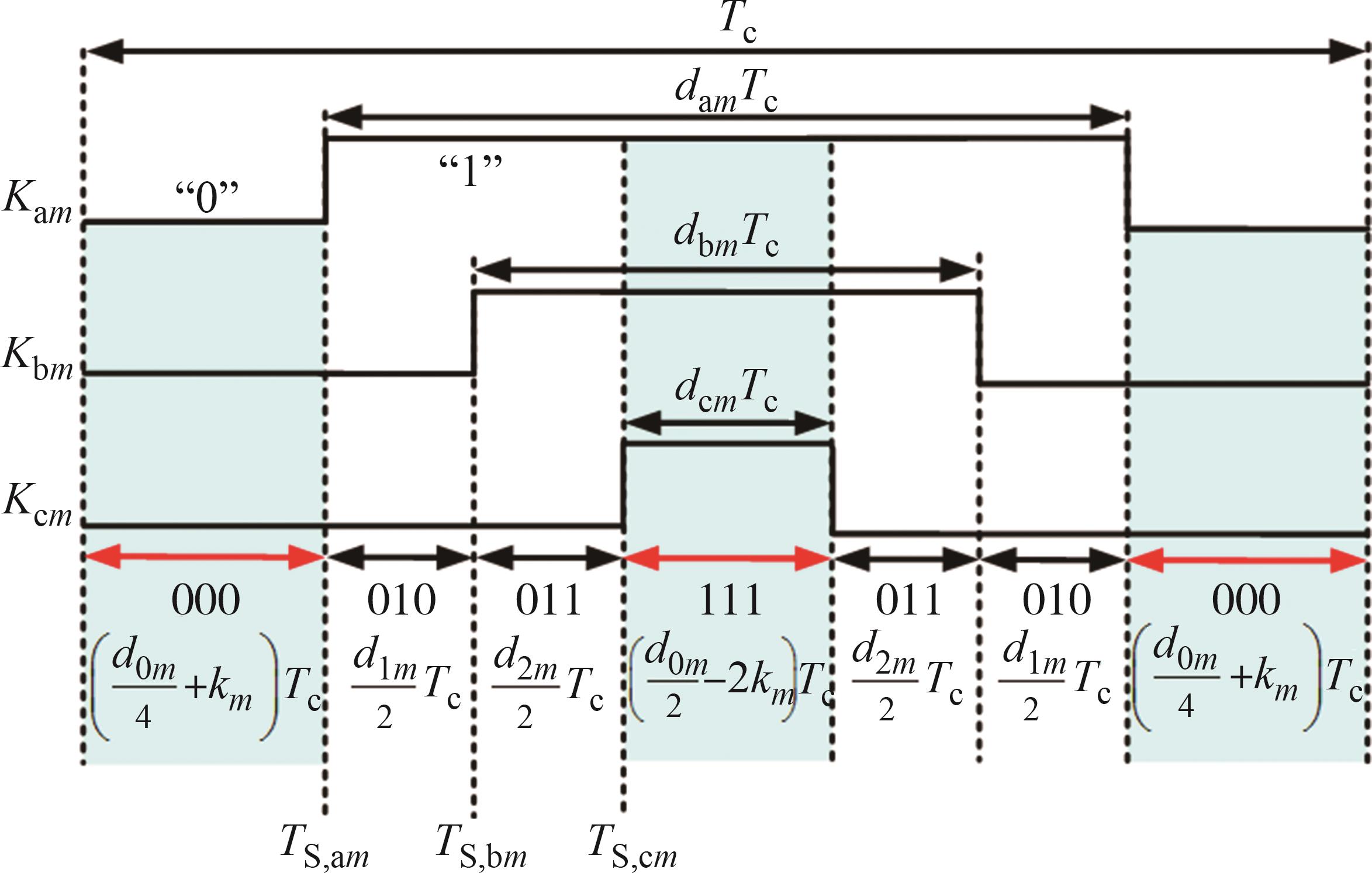

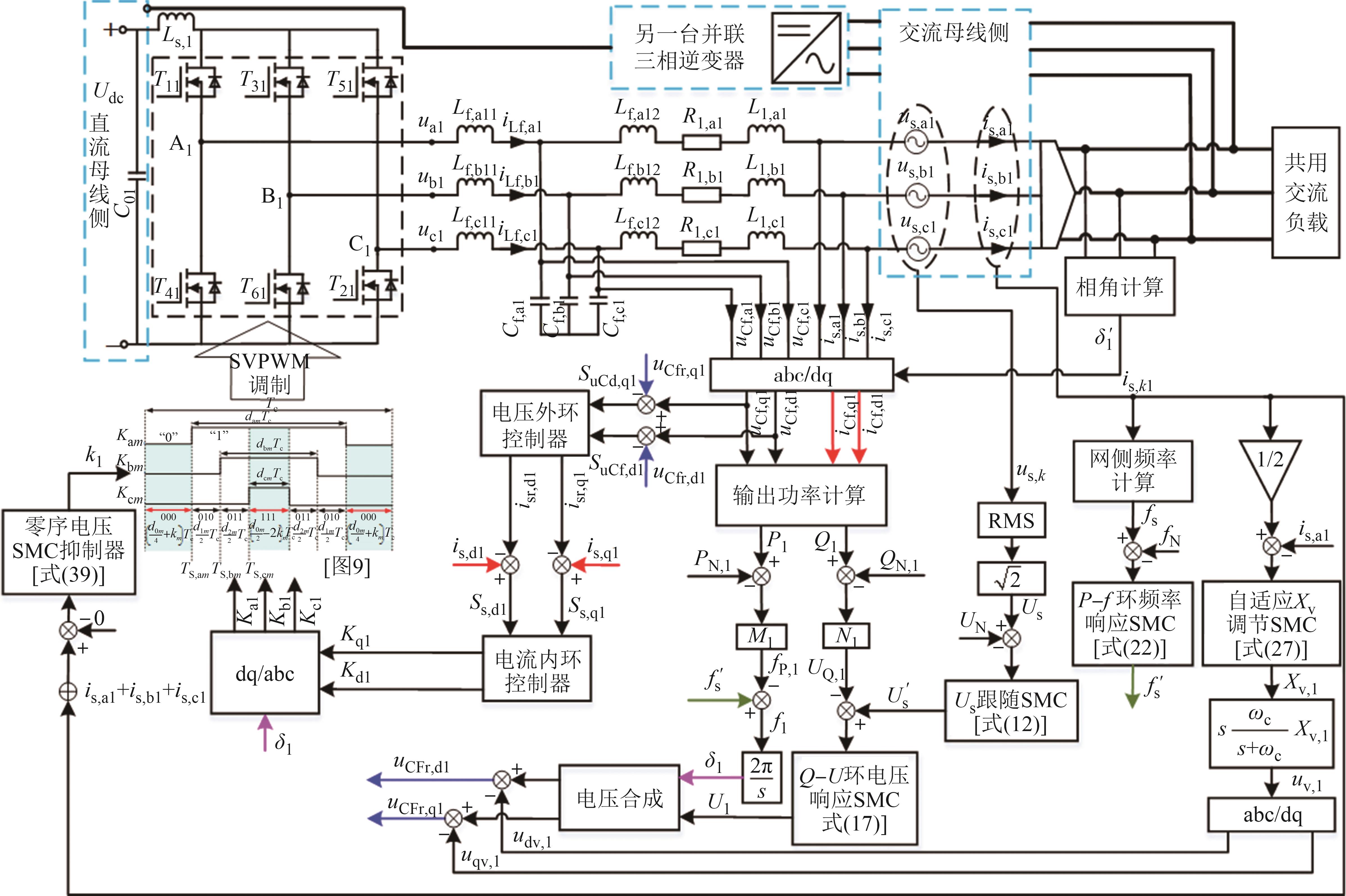

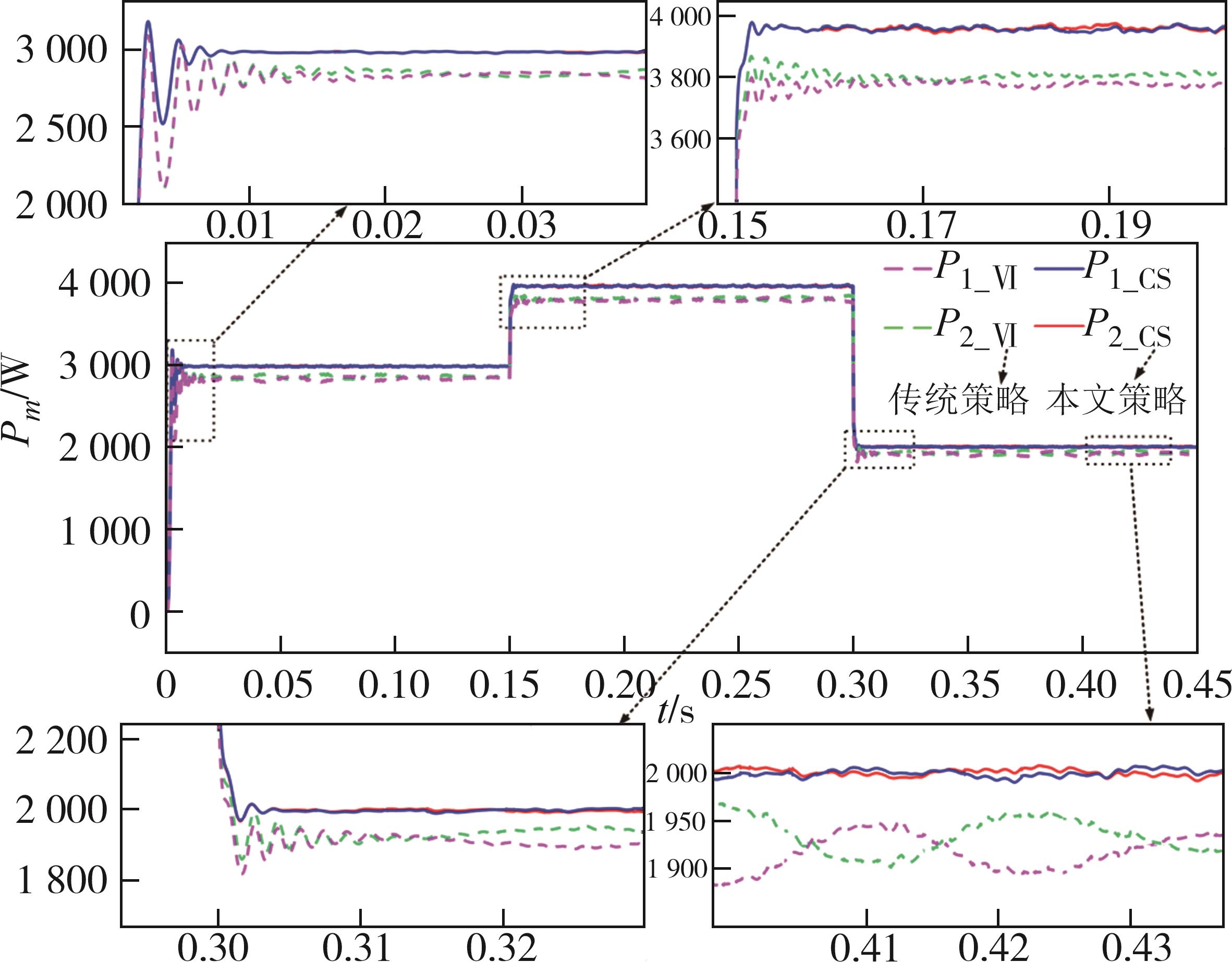

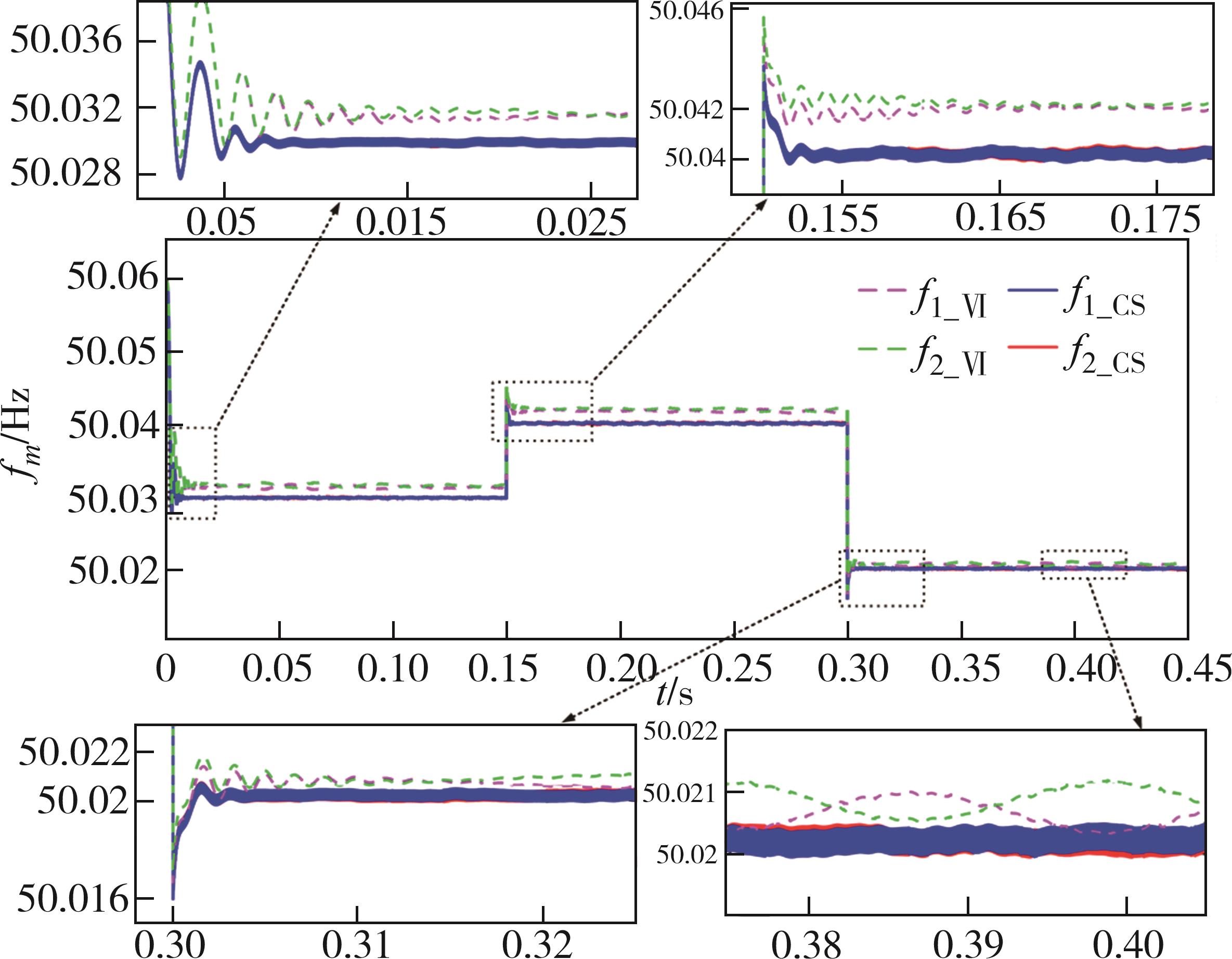

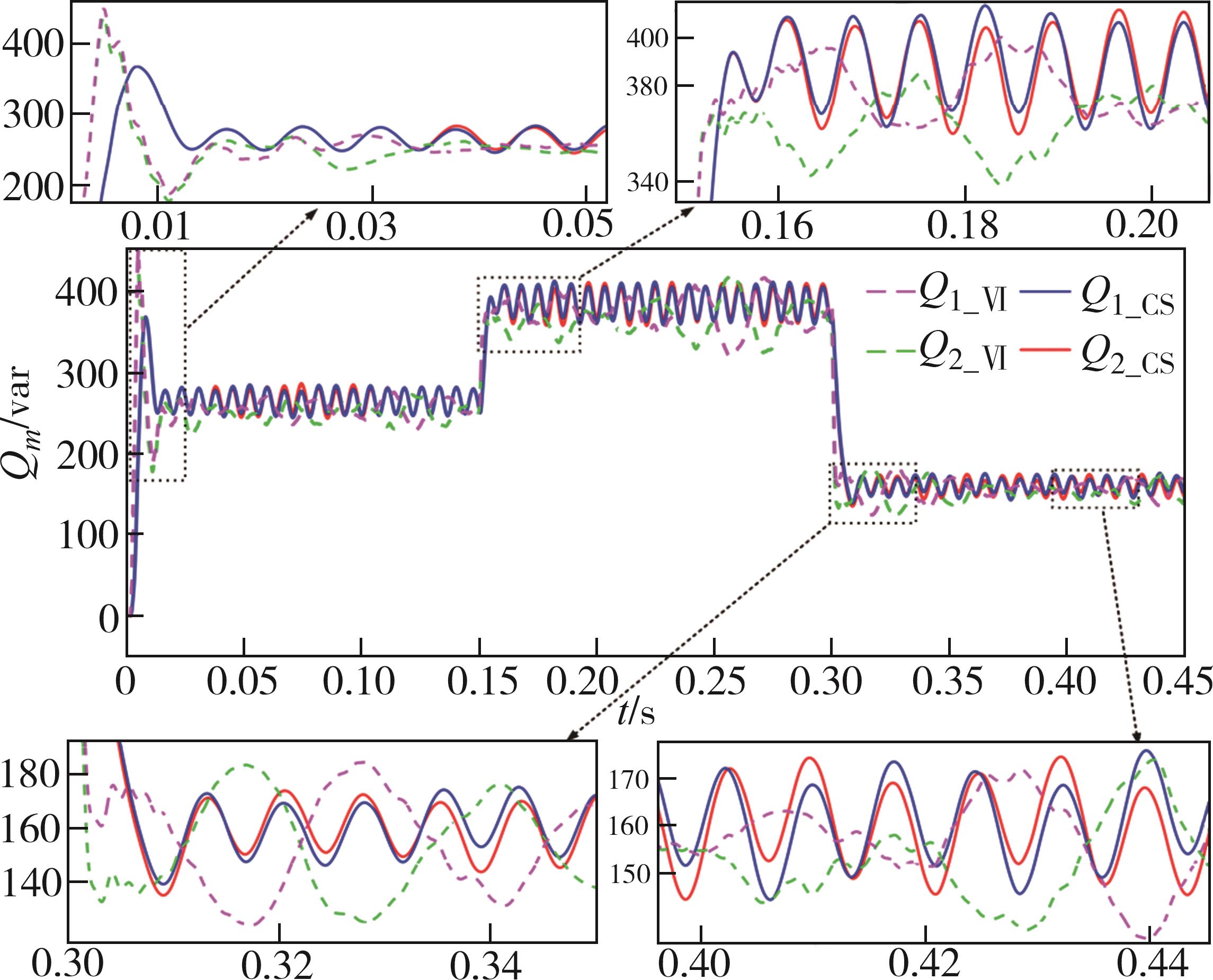

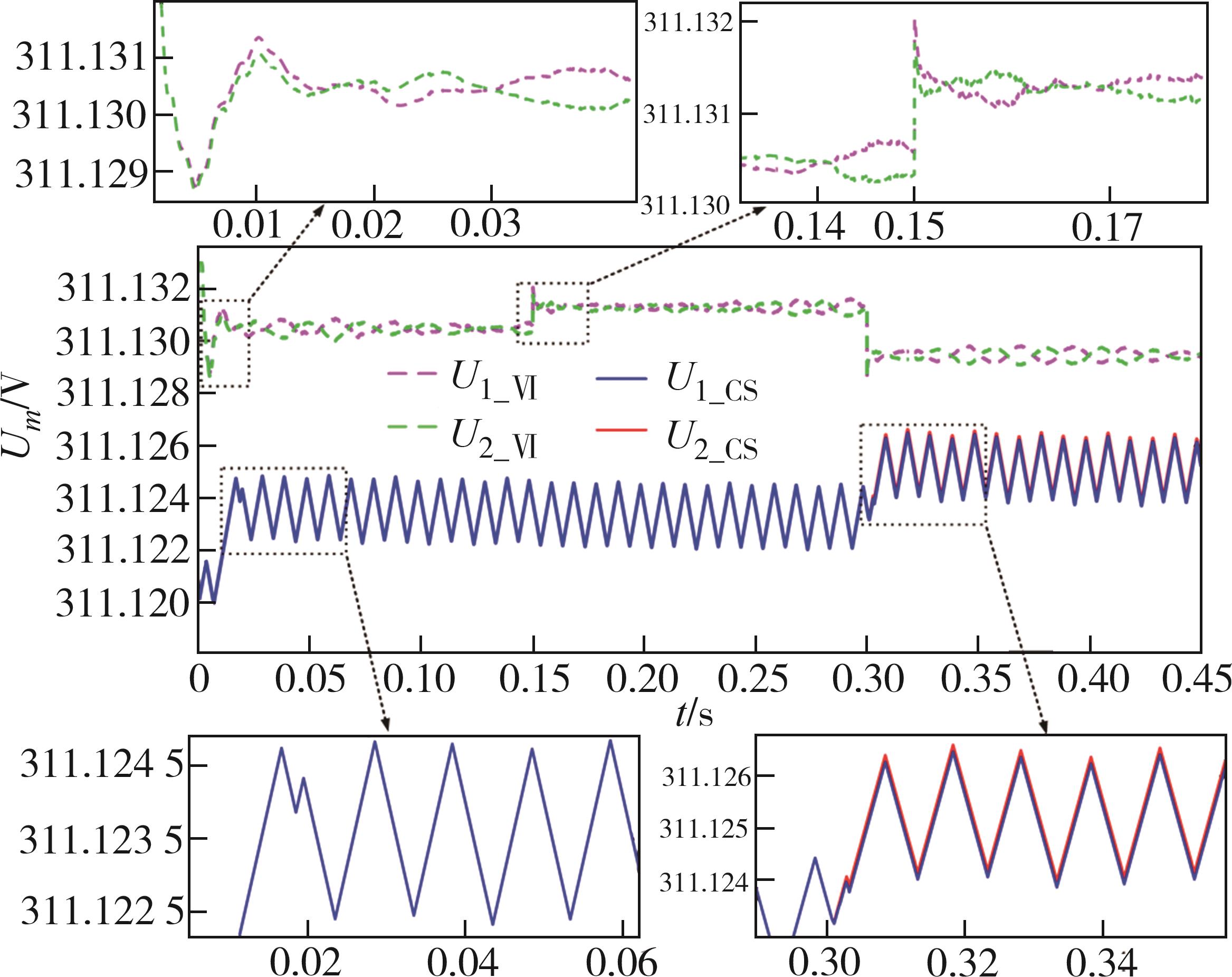

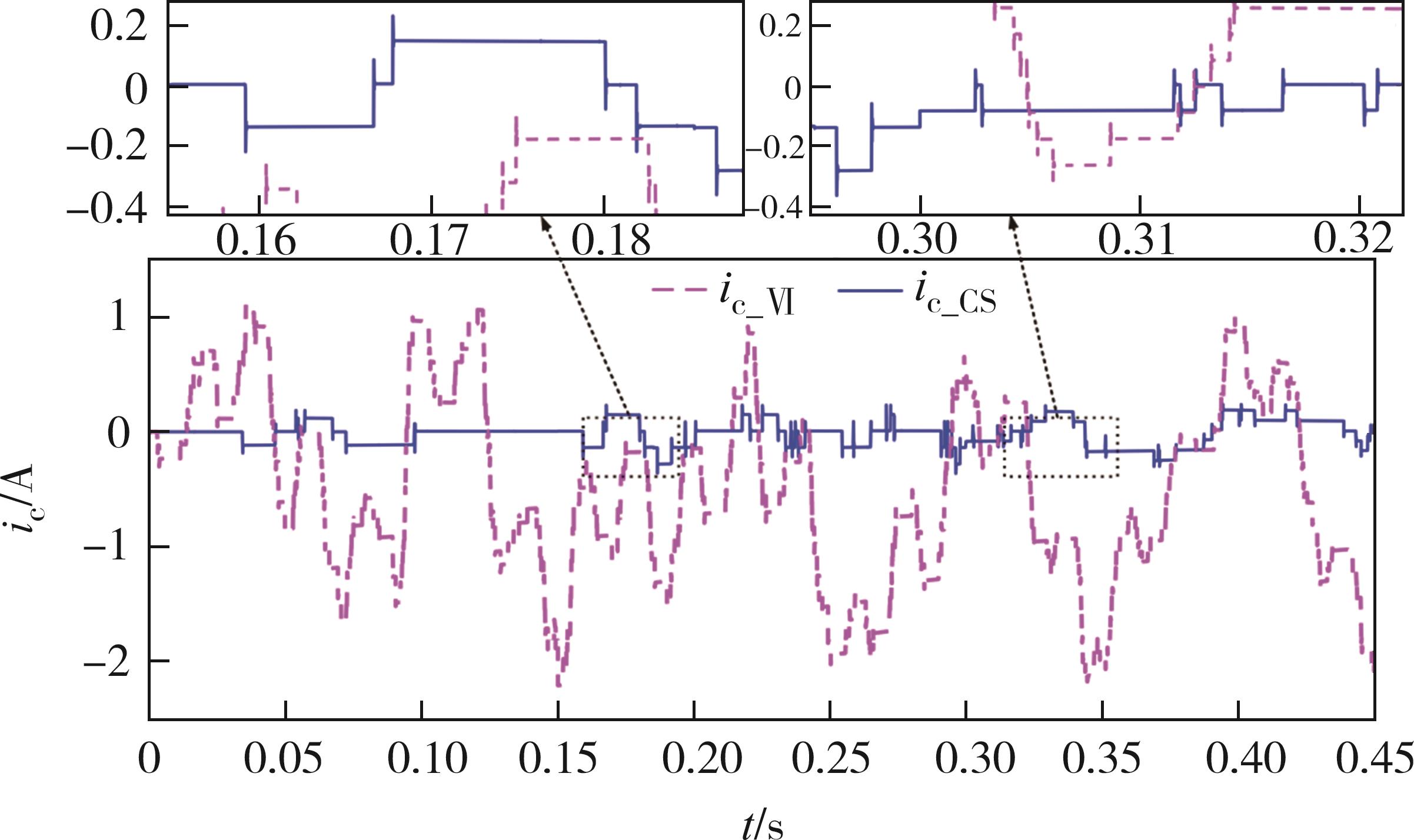

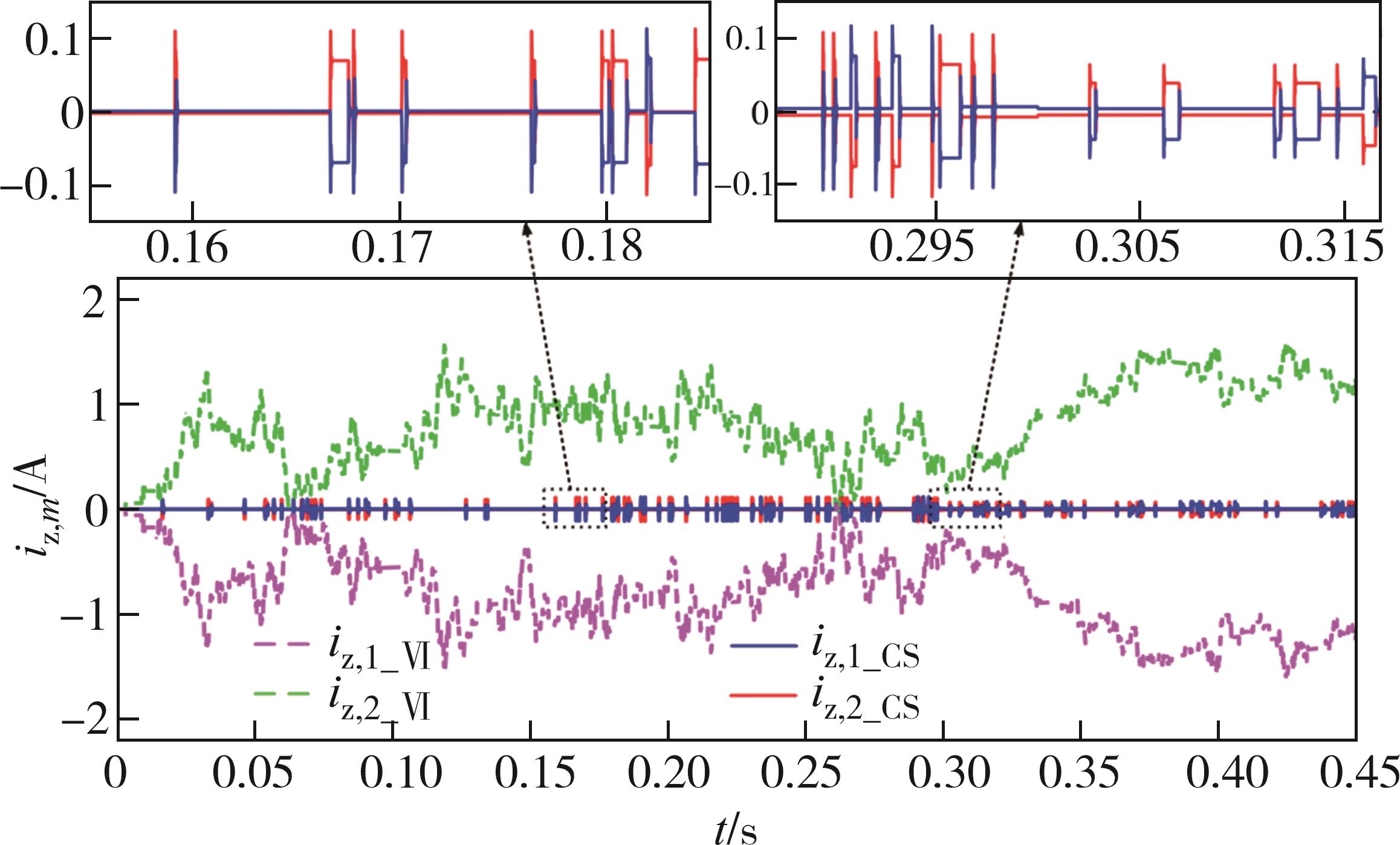

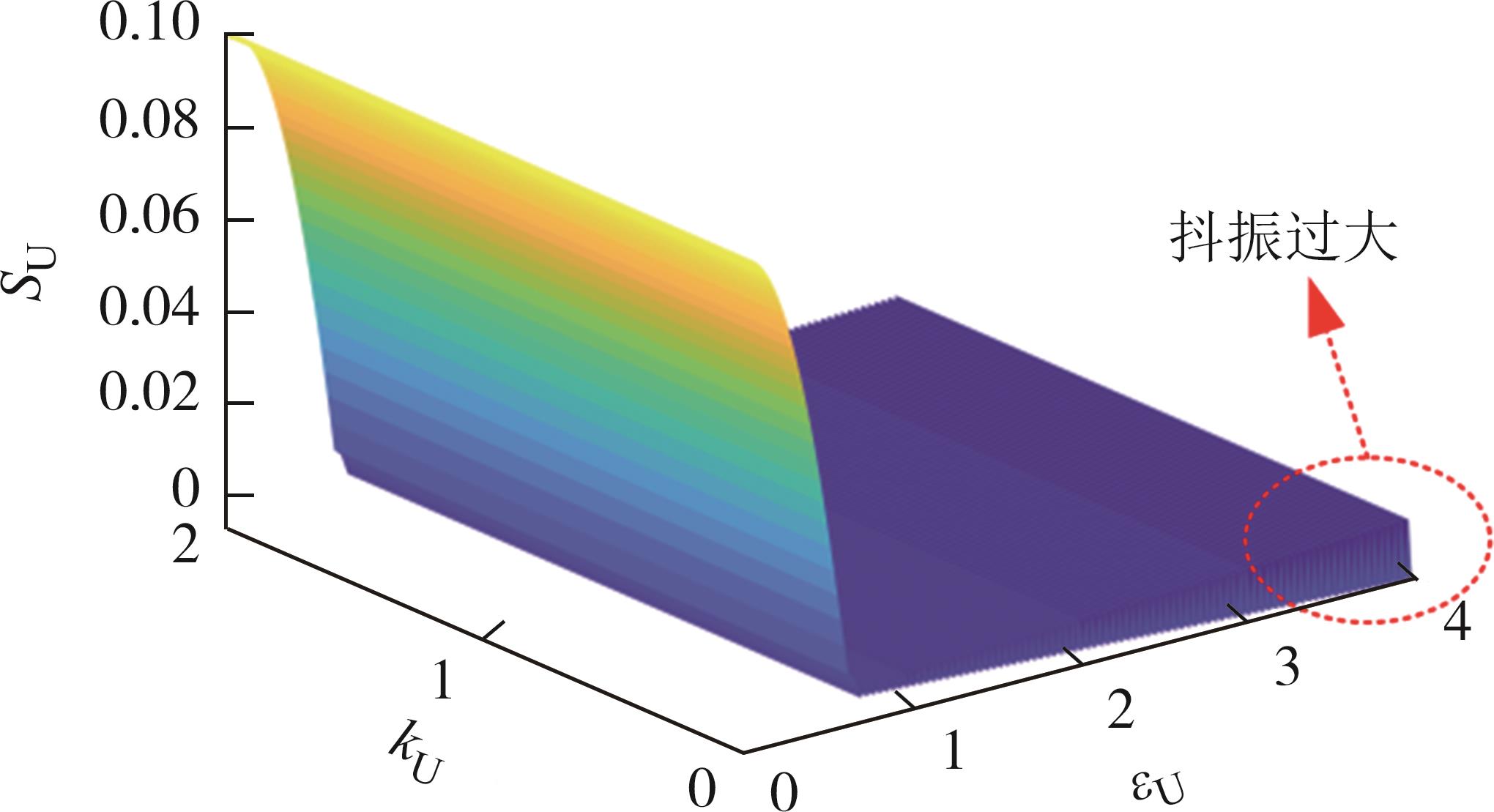

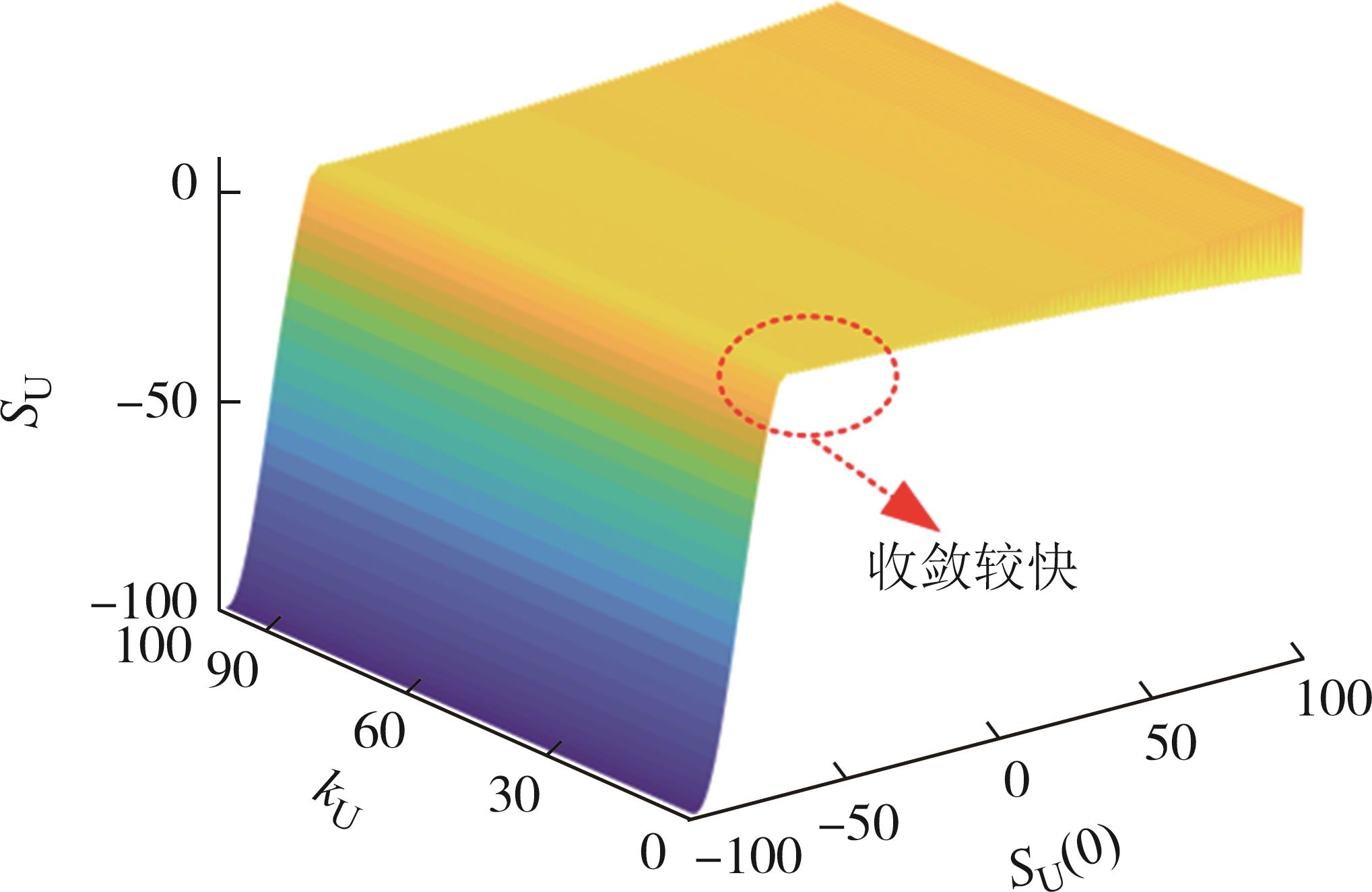

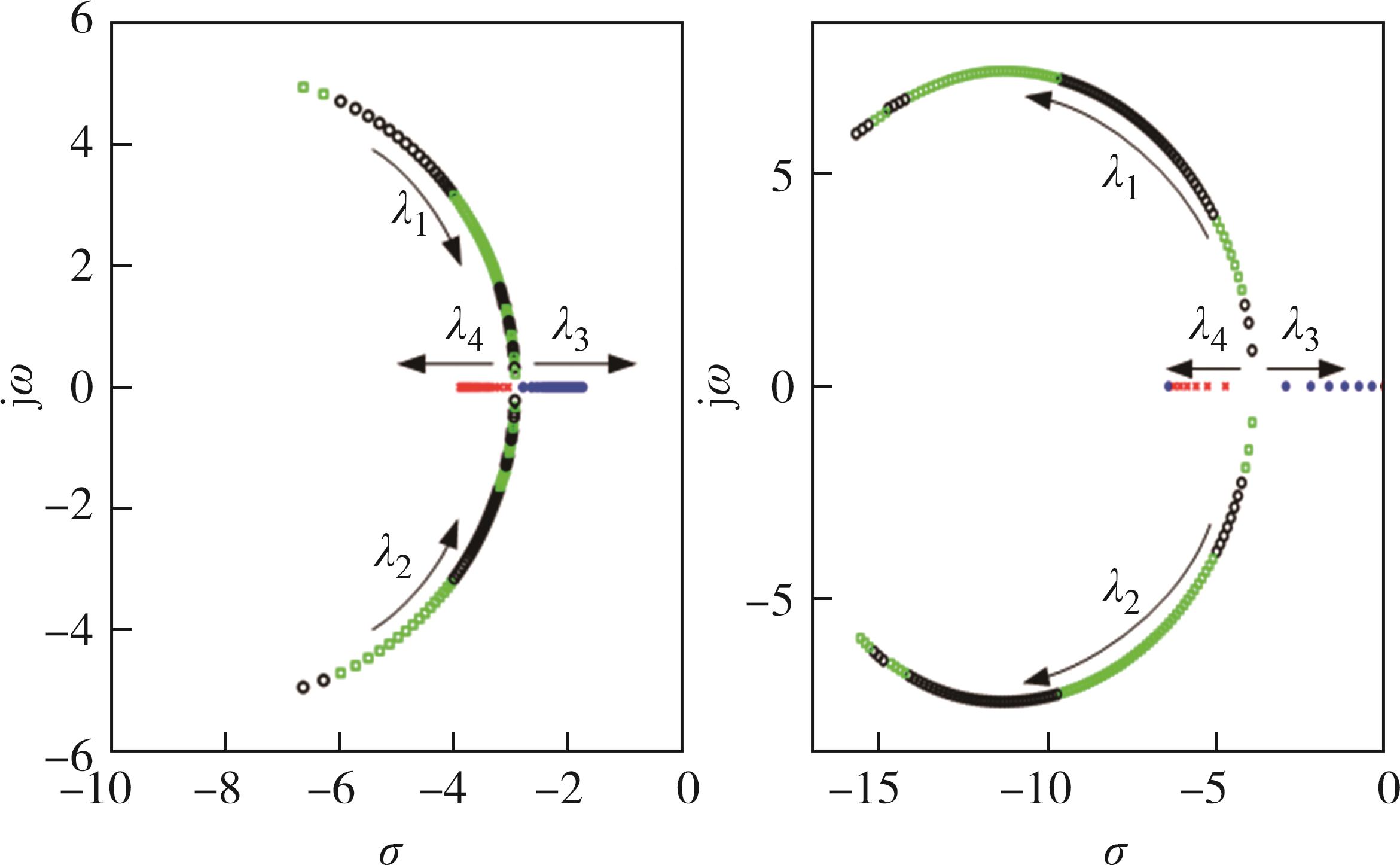

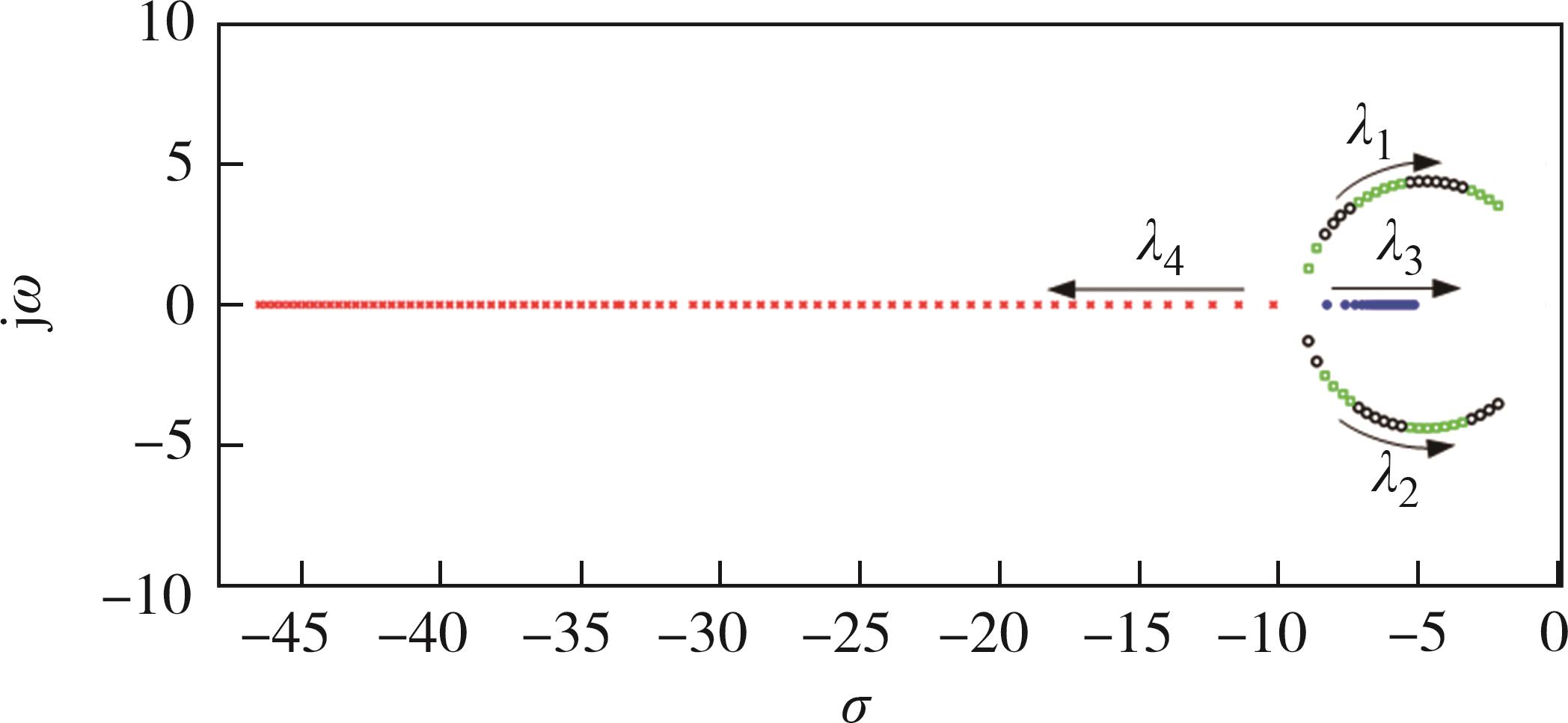

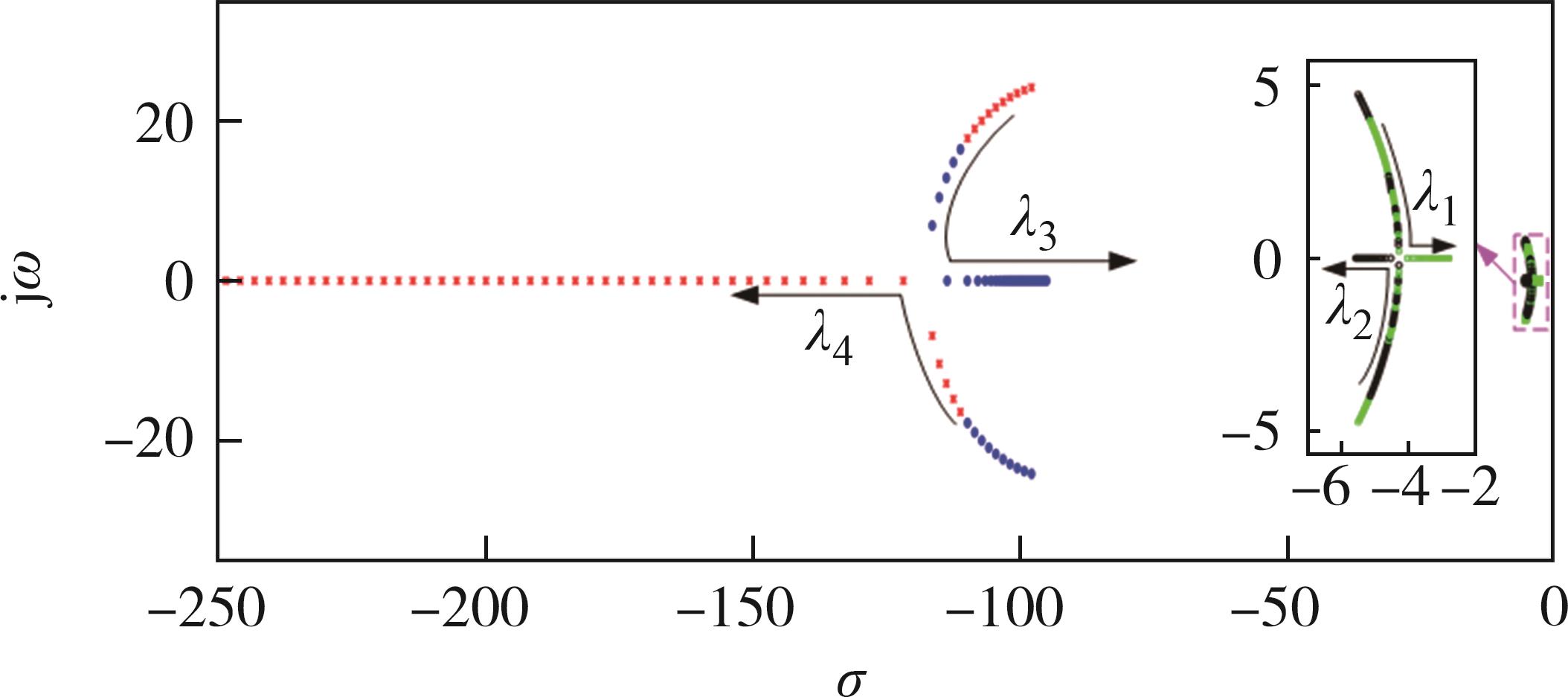

摘要:低压微网并联逆变器系统的相环流问题严重影响着微网输出侧的电能质量与转换效率. 为此, 引入滑模控制(sliding mode control, SMC)设计相环流复合抑制策略(compound suppression strategy of phase circulation, CSSPC).首先,依据并联系统相环流产生机理,分相间环流与相内环流进行建模, 分析并给出不同相环流的抑制机理.其次, 针对并联系统相间环流, 结合传统的虚拟阻抗下垂控制(virtual impedance droop control, VIDC)法,从母线电压响应、下垂环输出精度、虚拟感抗调节改进设计,得到鲁棒下垂SMC控制器,以在提升并联系统功率分配精度的同时抑制其相间环流;并基于小信号扰动理论分析了所设计鲁棒下垂控制器的参数稳定性. 针对并联系统相内环流,设计零序电压SMC抑制器, 以动态调整空间矢量脉宽调制(space vector pulse width modulation, SVPWM)中零矢量的作用时间, 通过消除零序电压间接抑制并联系统相内环流. 最后,设计了仿真试验, 结果表明所提CSSPC策略能够将并联系统的相间与相内环流系数分别控制在1.49%与0.72%以内, 证明了所提策略的有效性.

-

马建桥 1,侯敏 1,2?,张鹏飞 1,2,张淑窈 1,水晟 1,陈偲丫 1

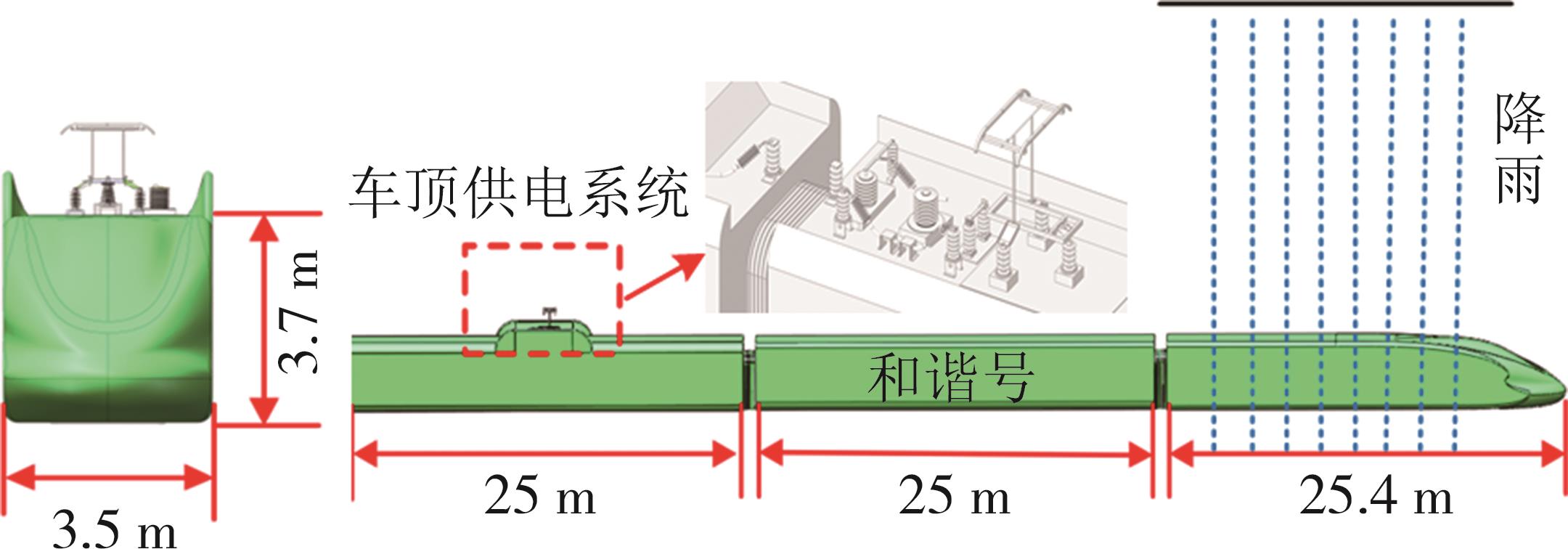

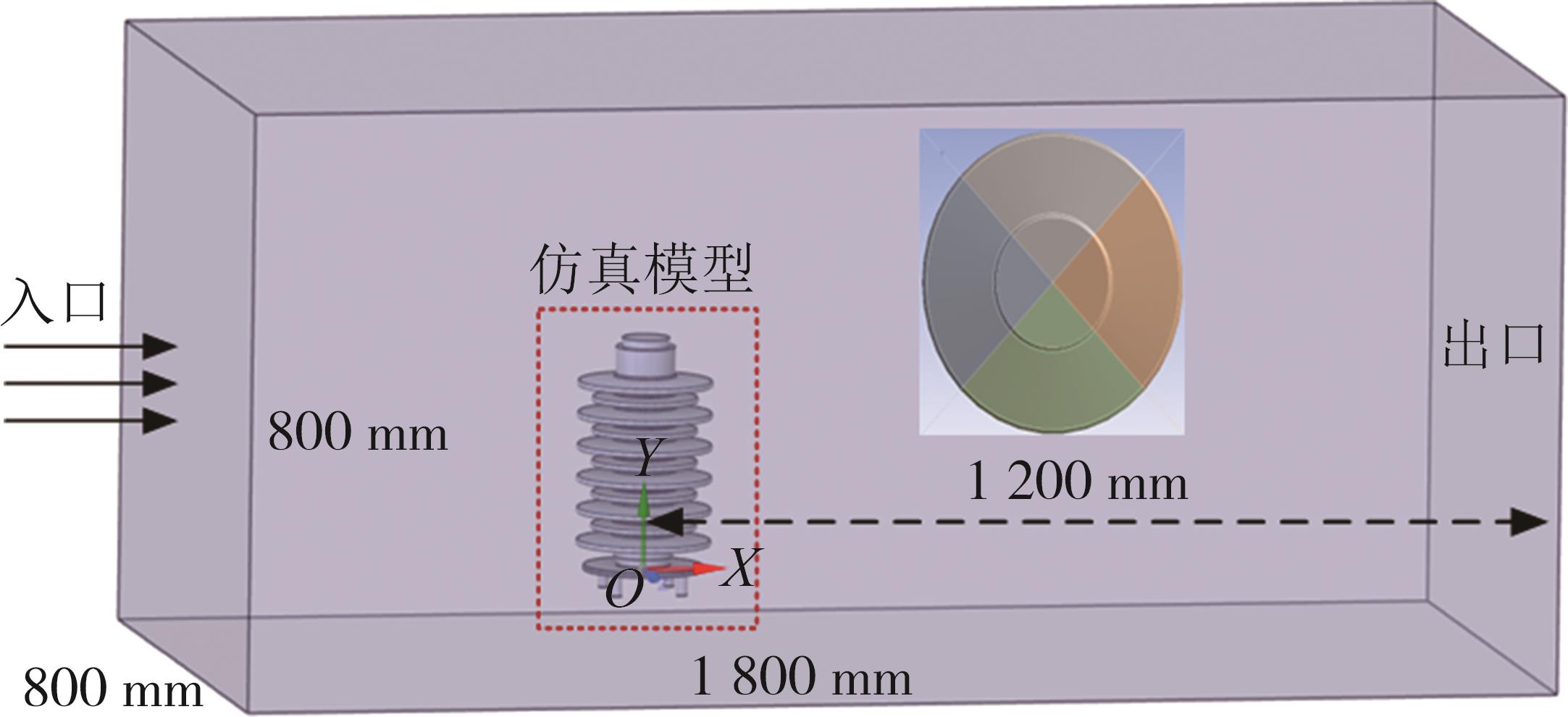

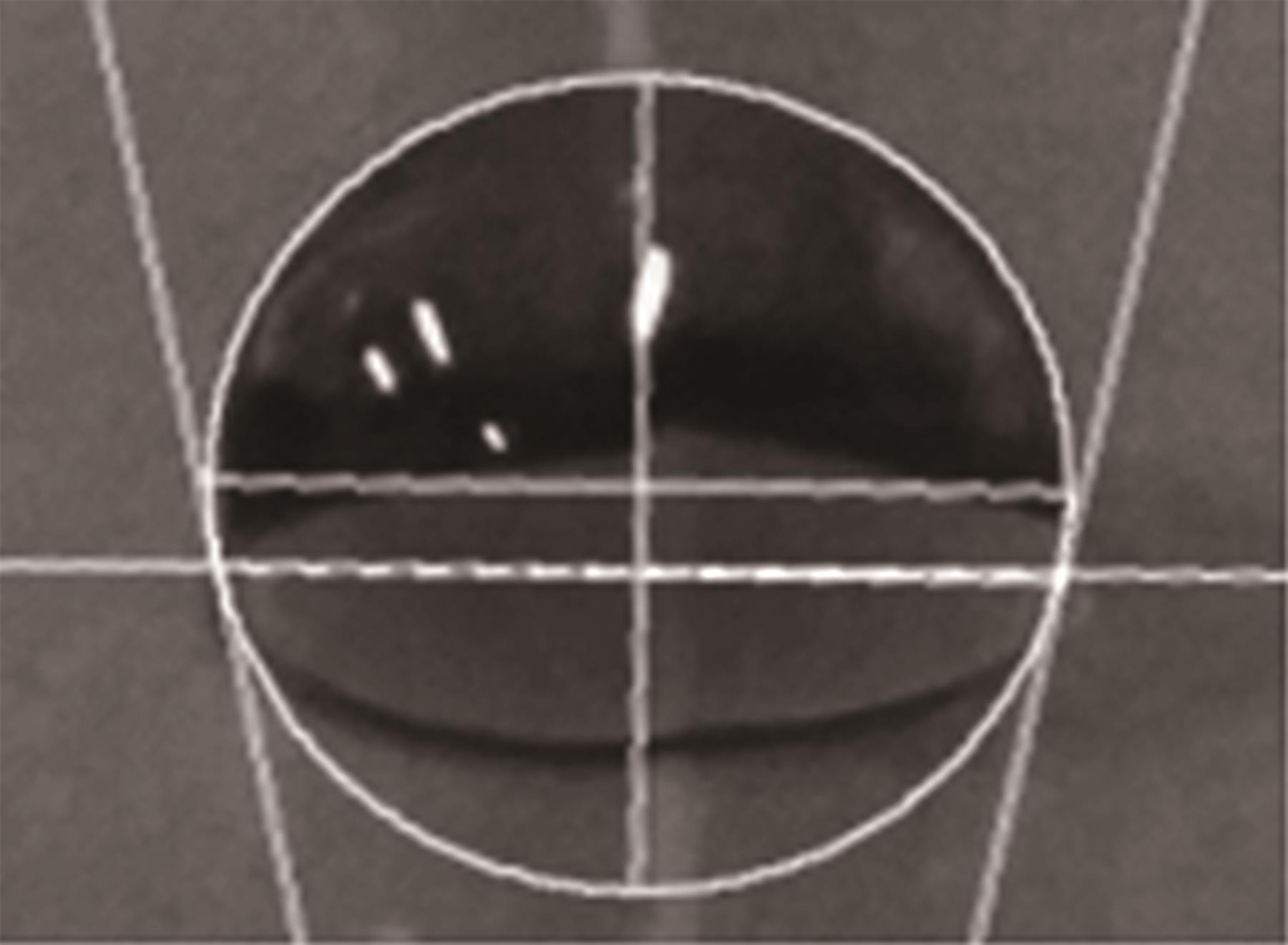

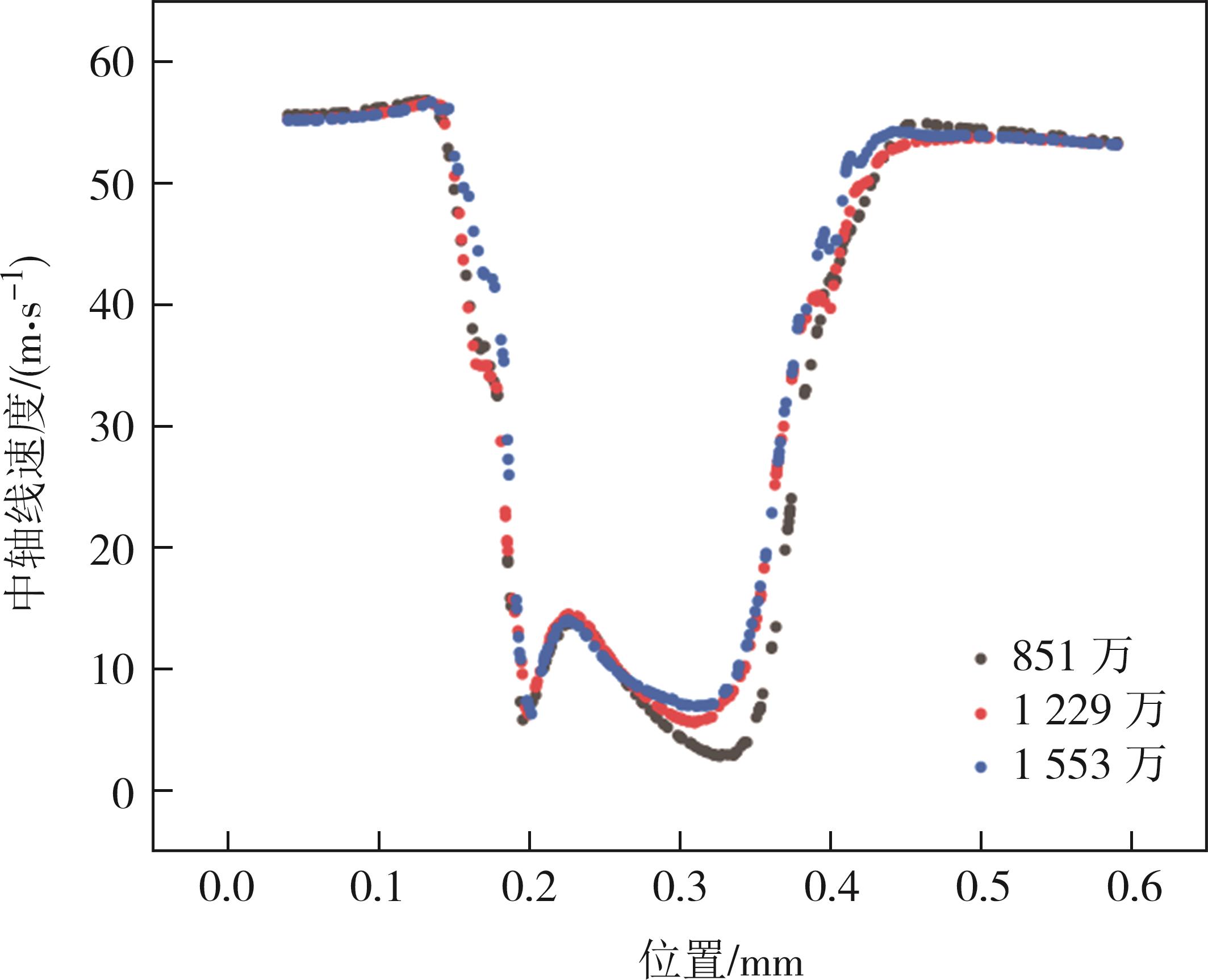

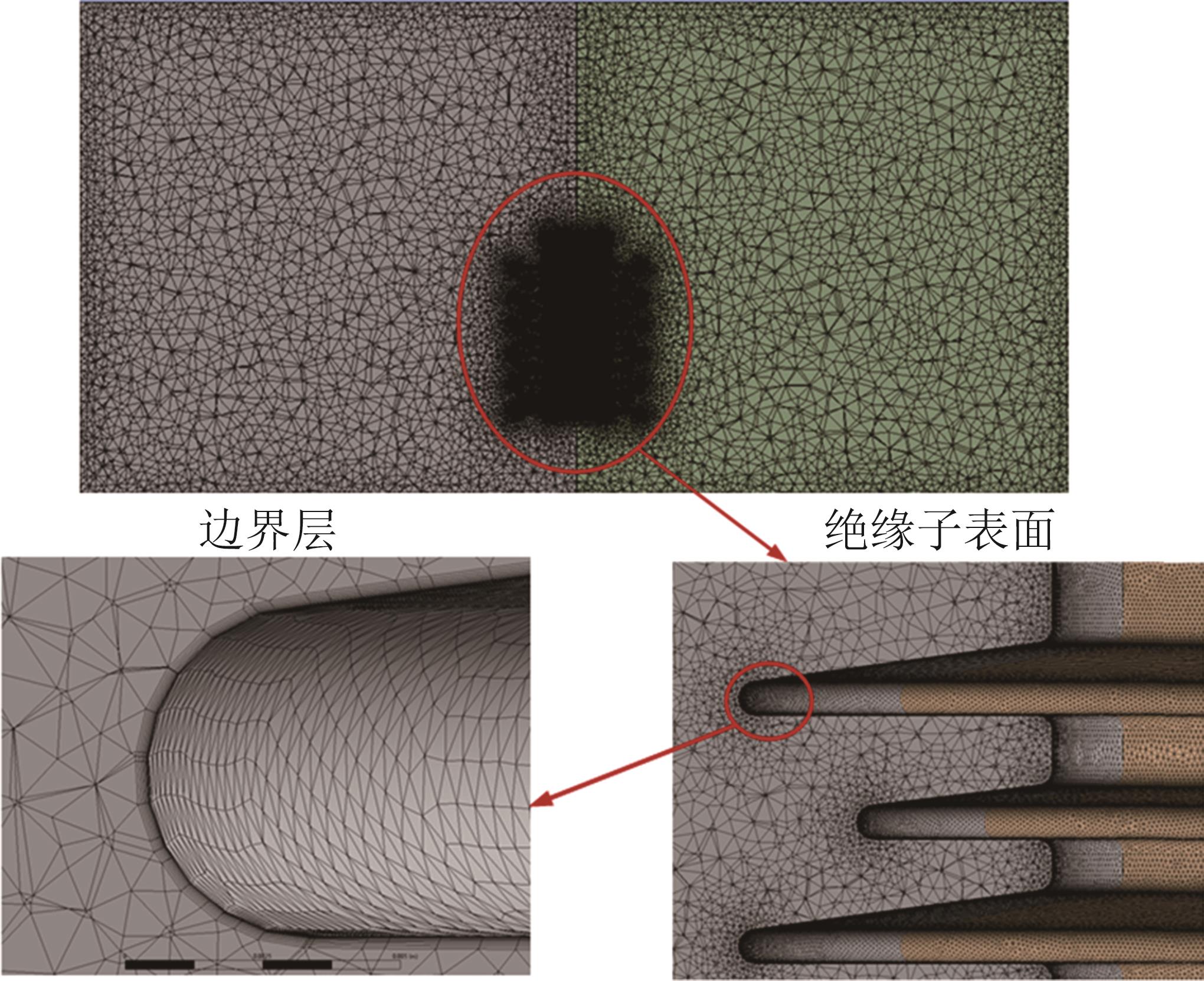

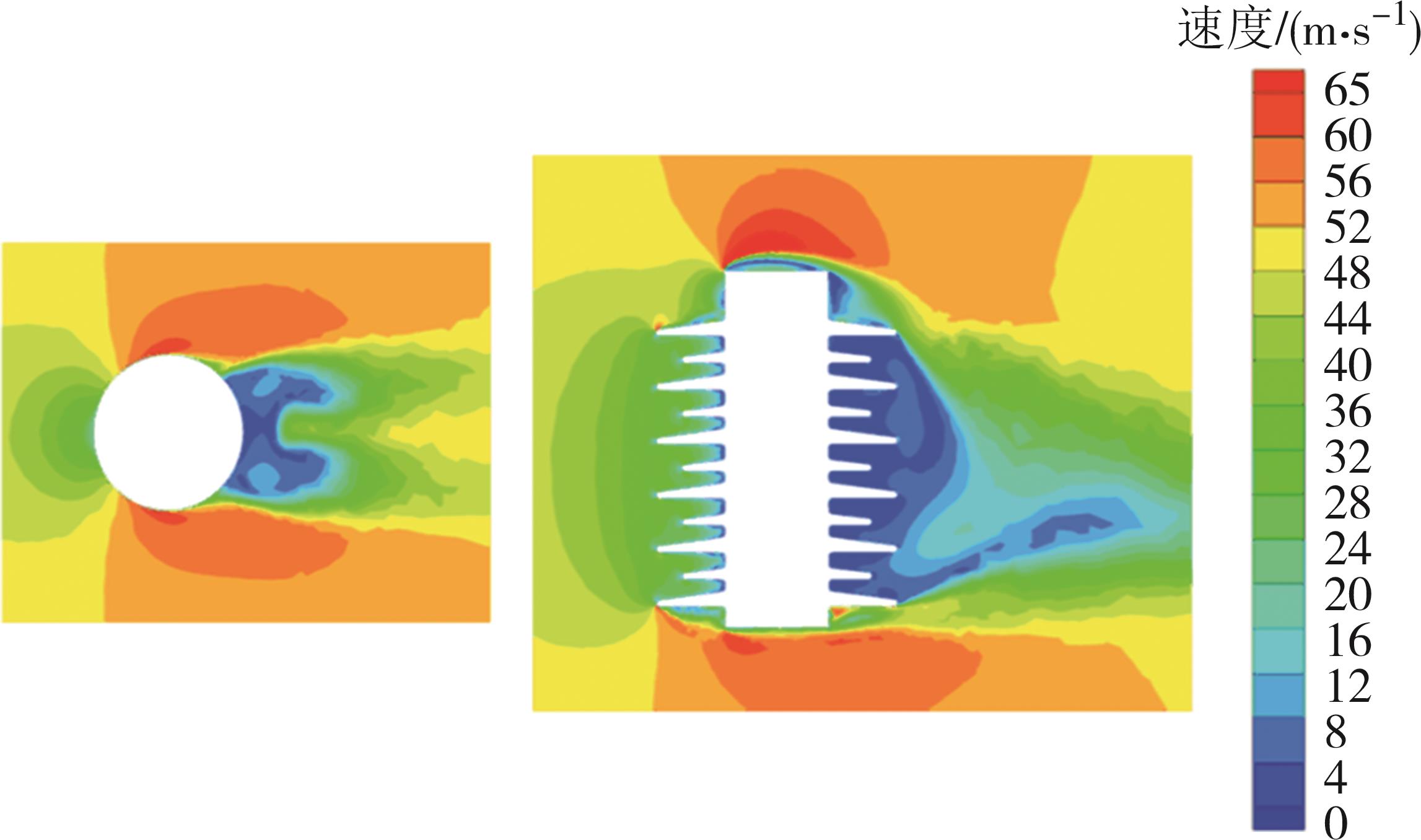

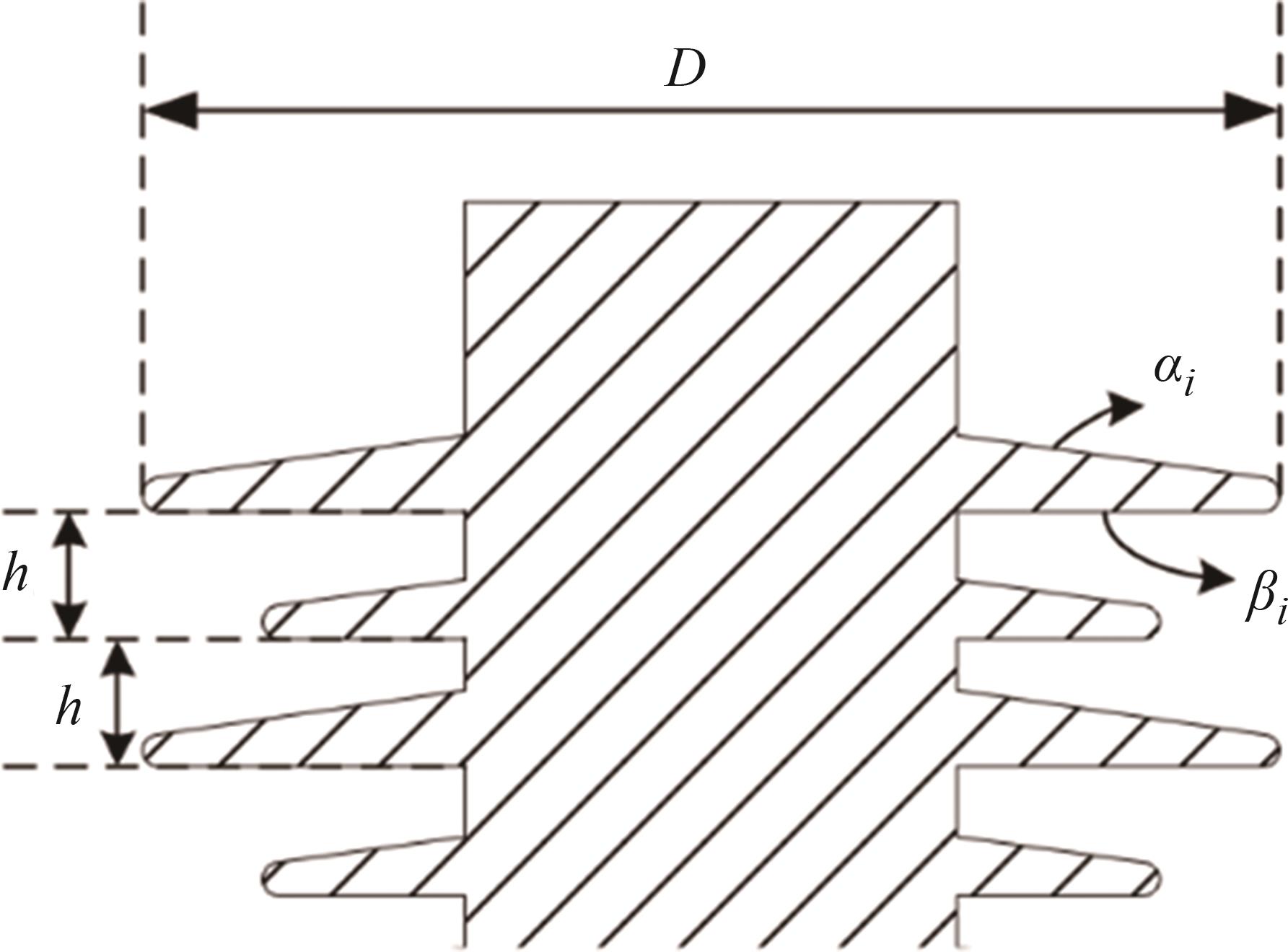

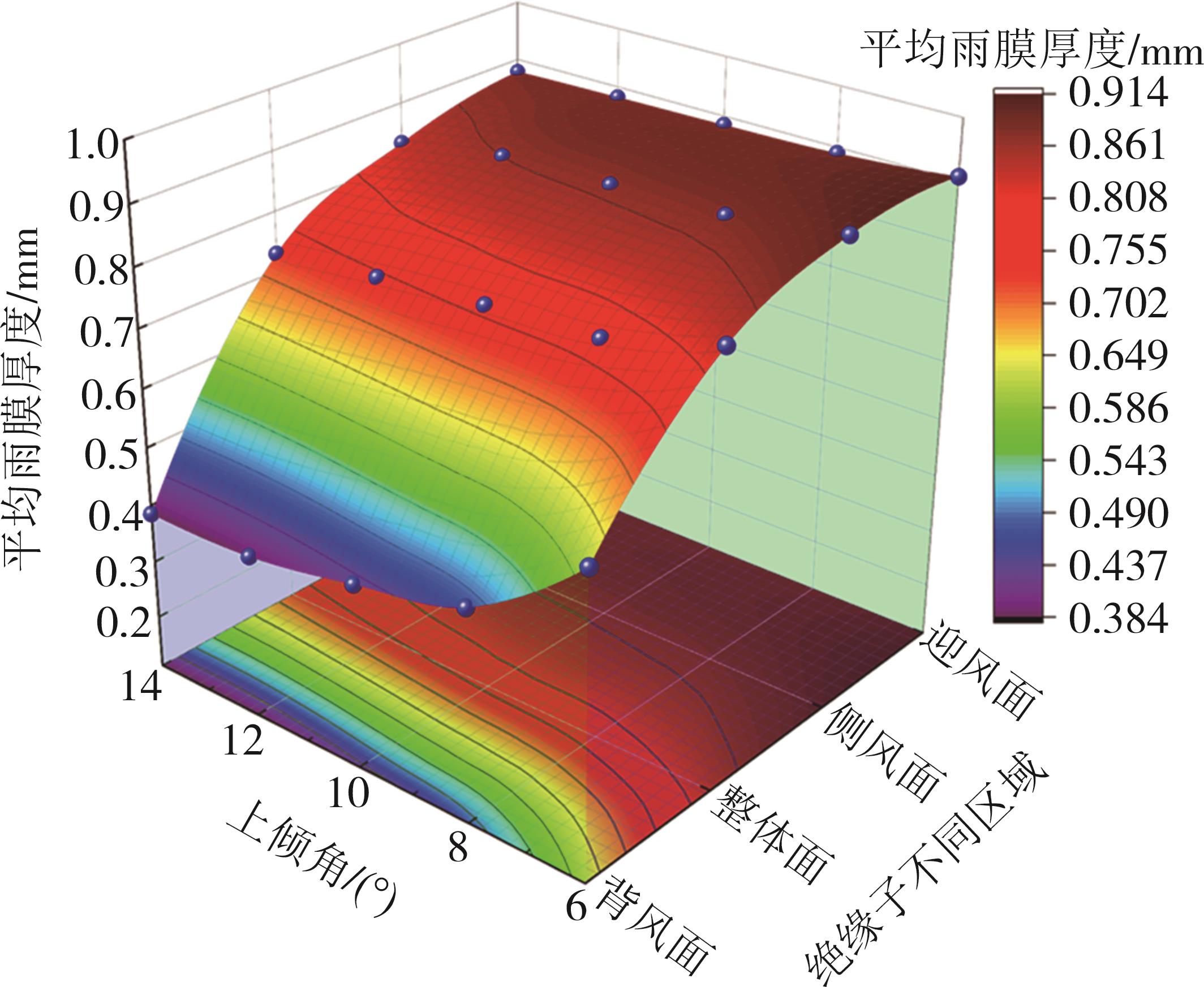

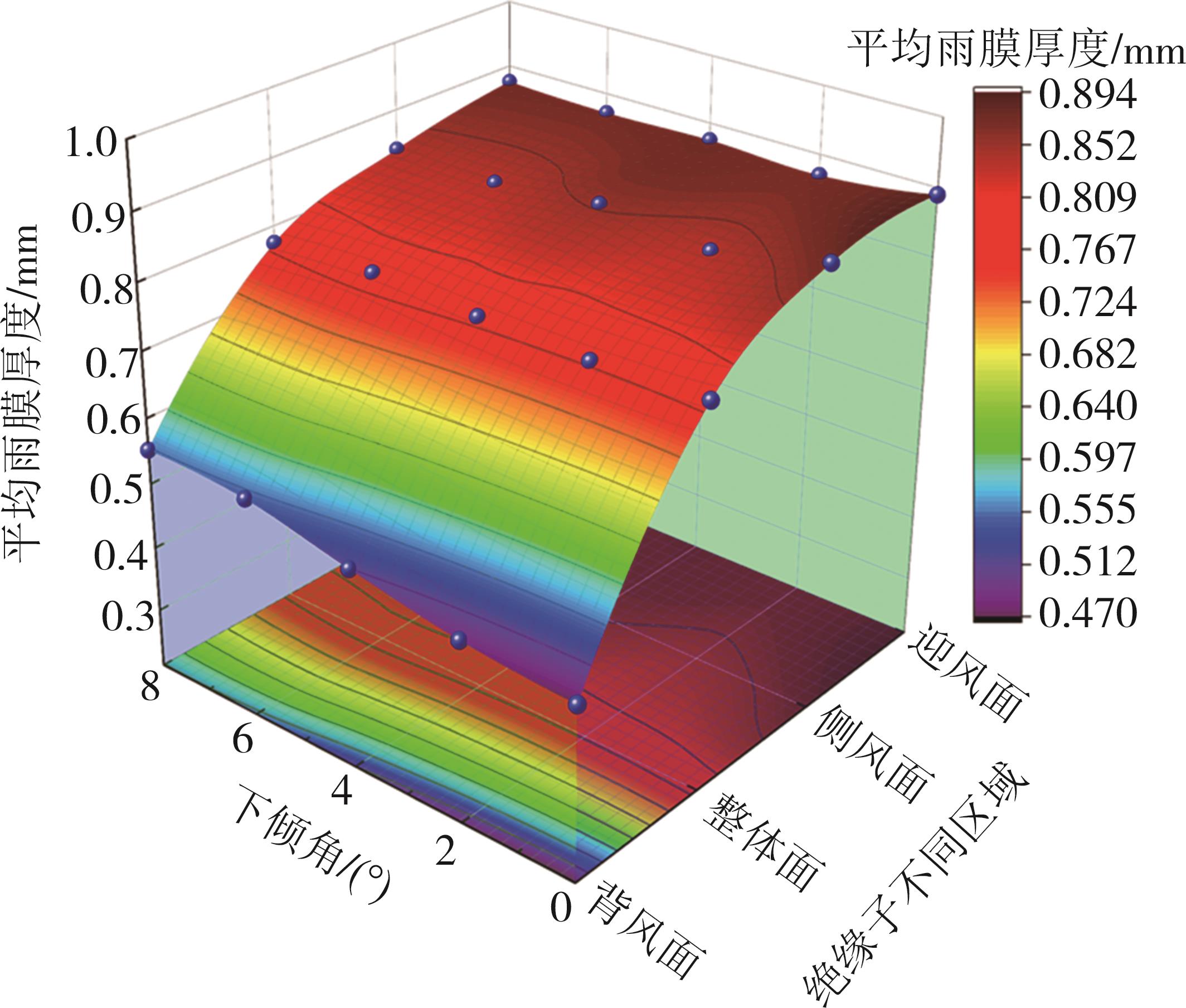

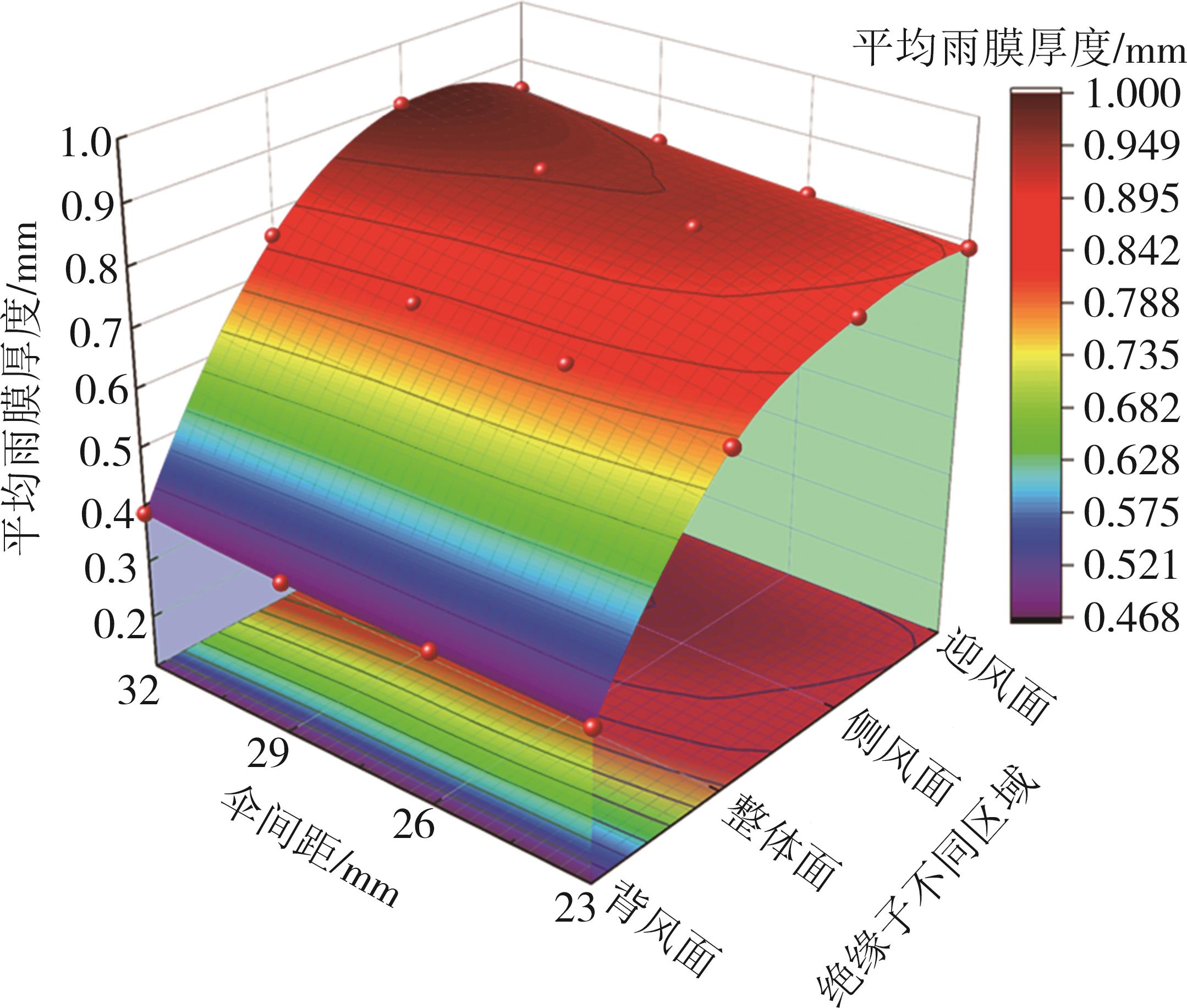

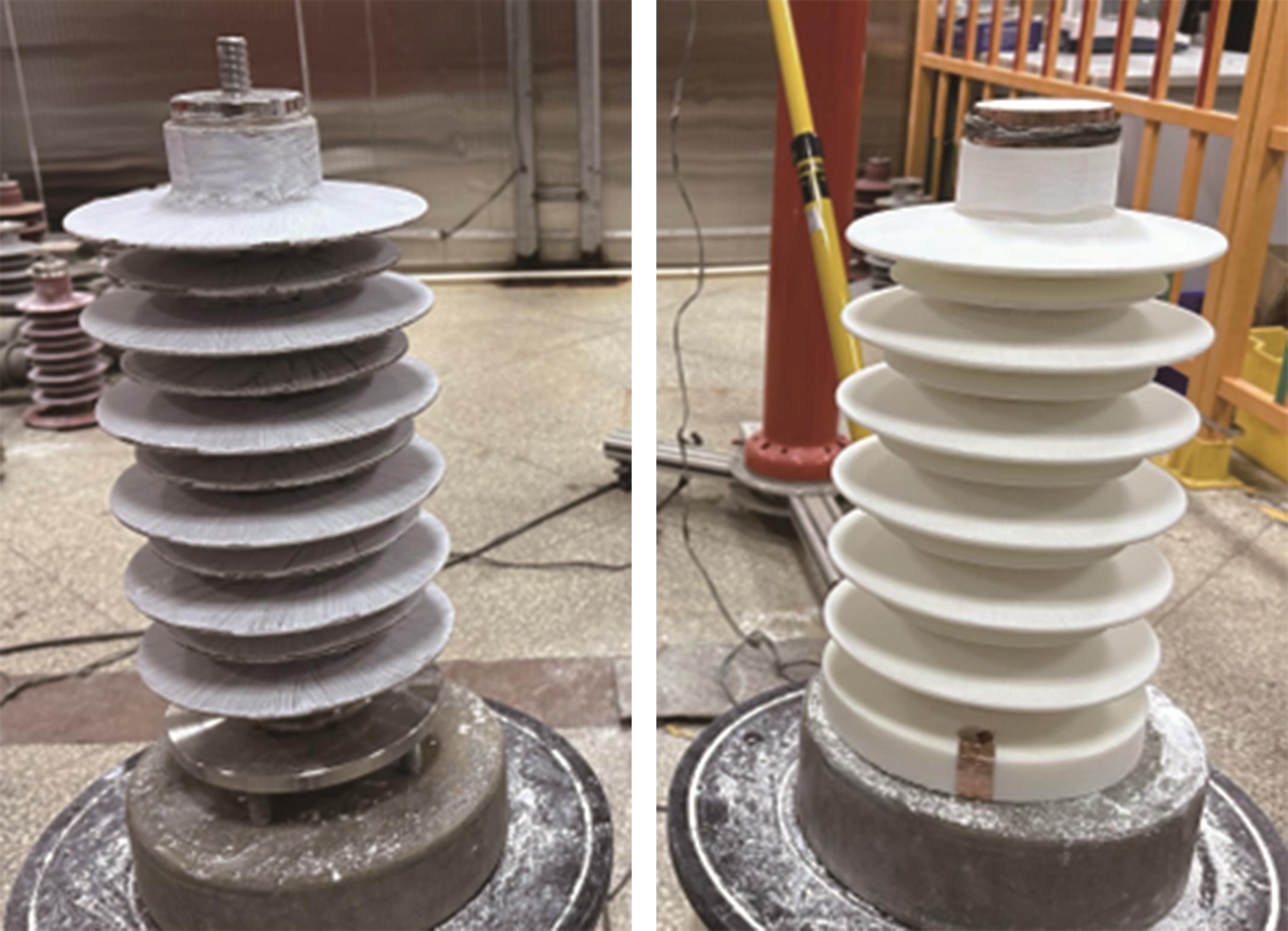

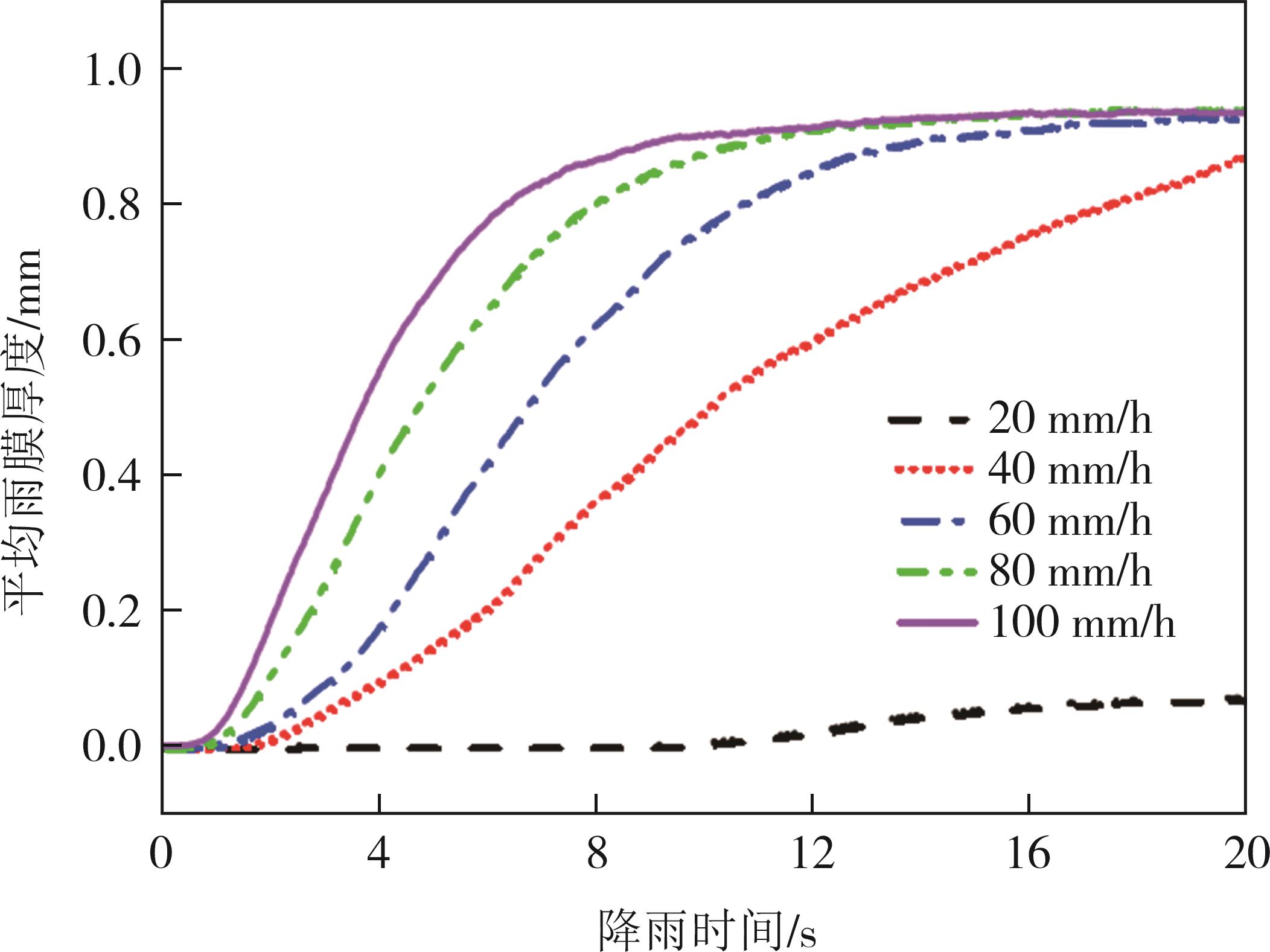

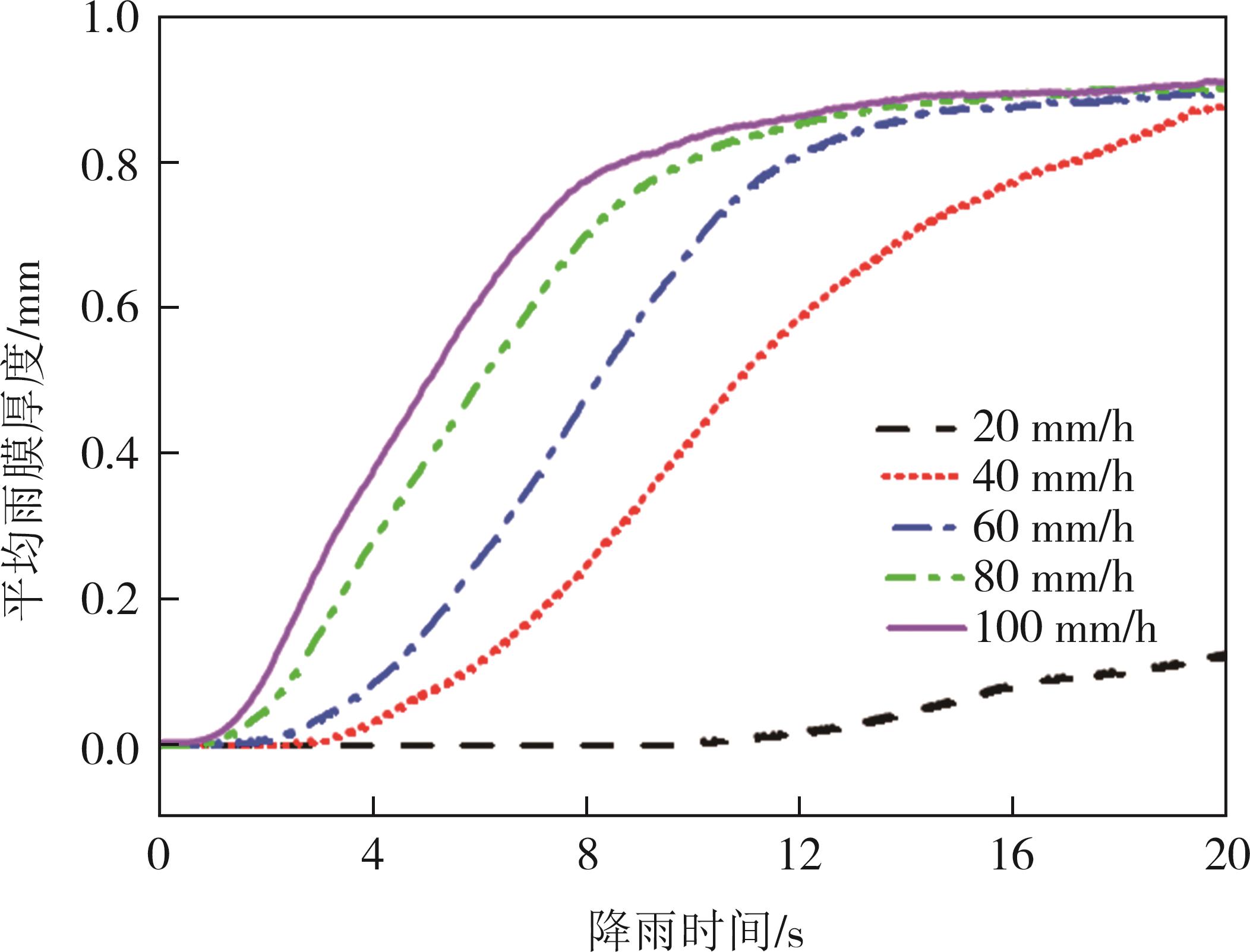

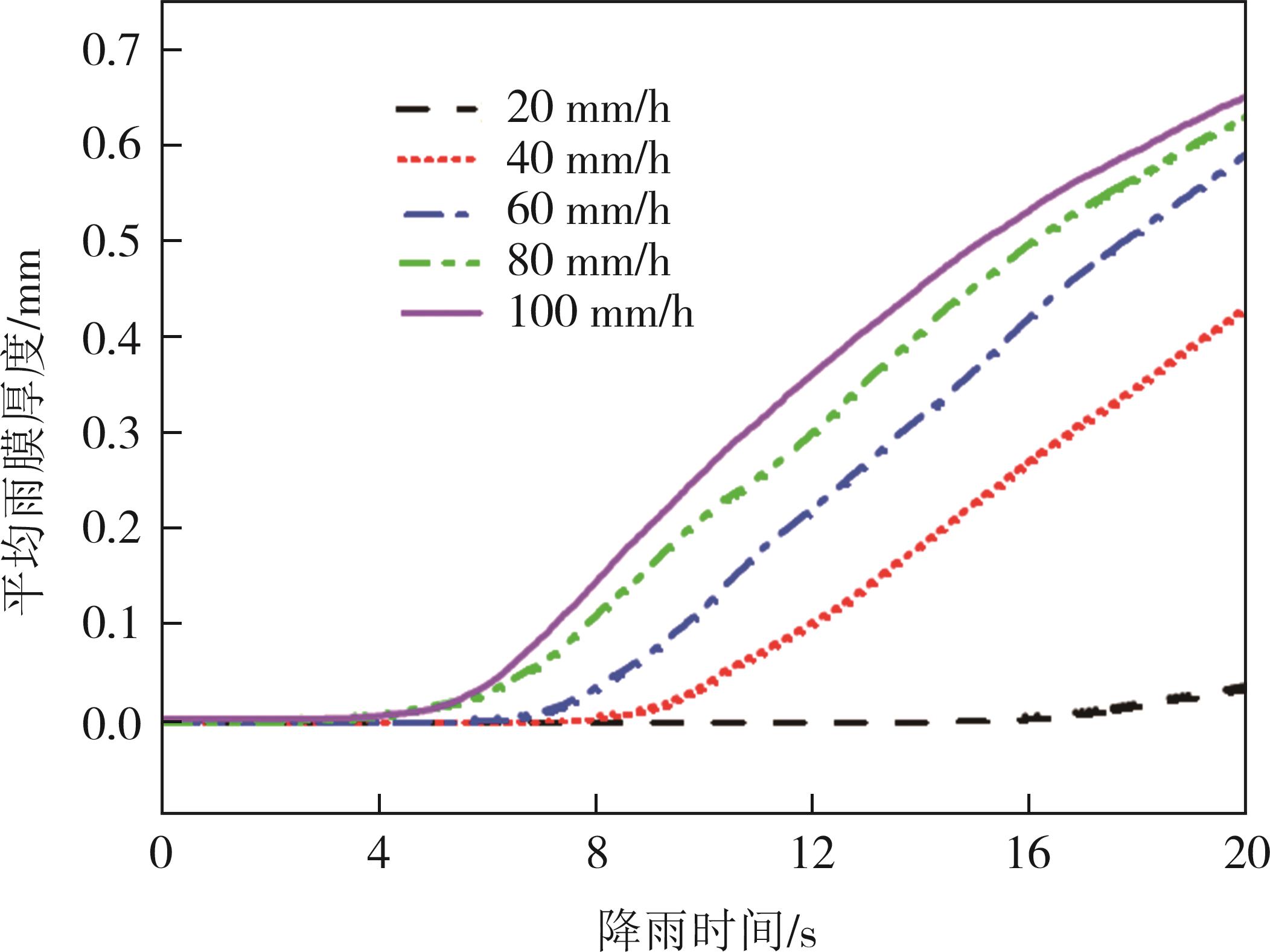

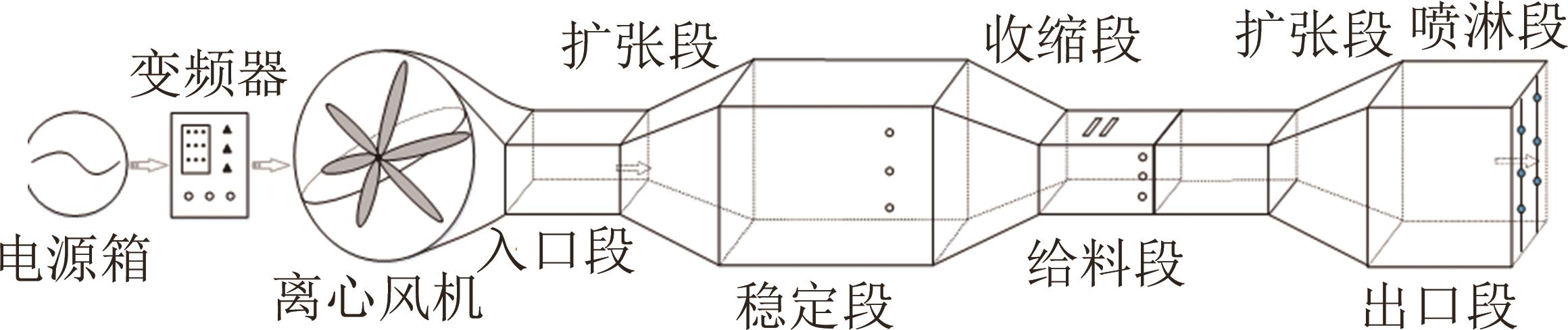

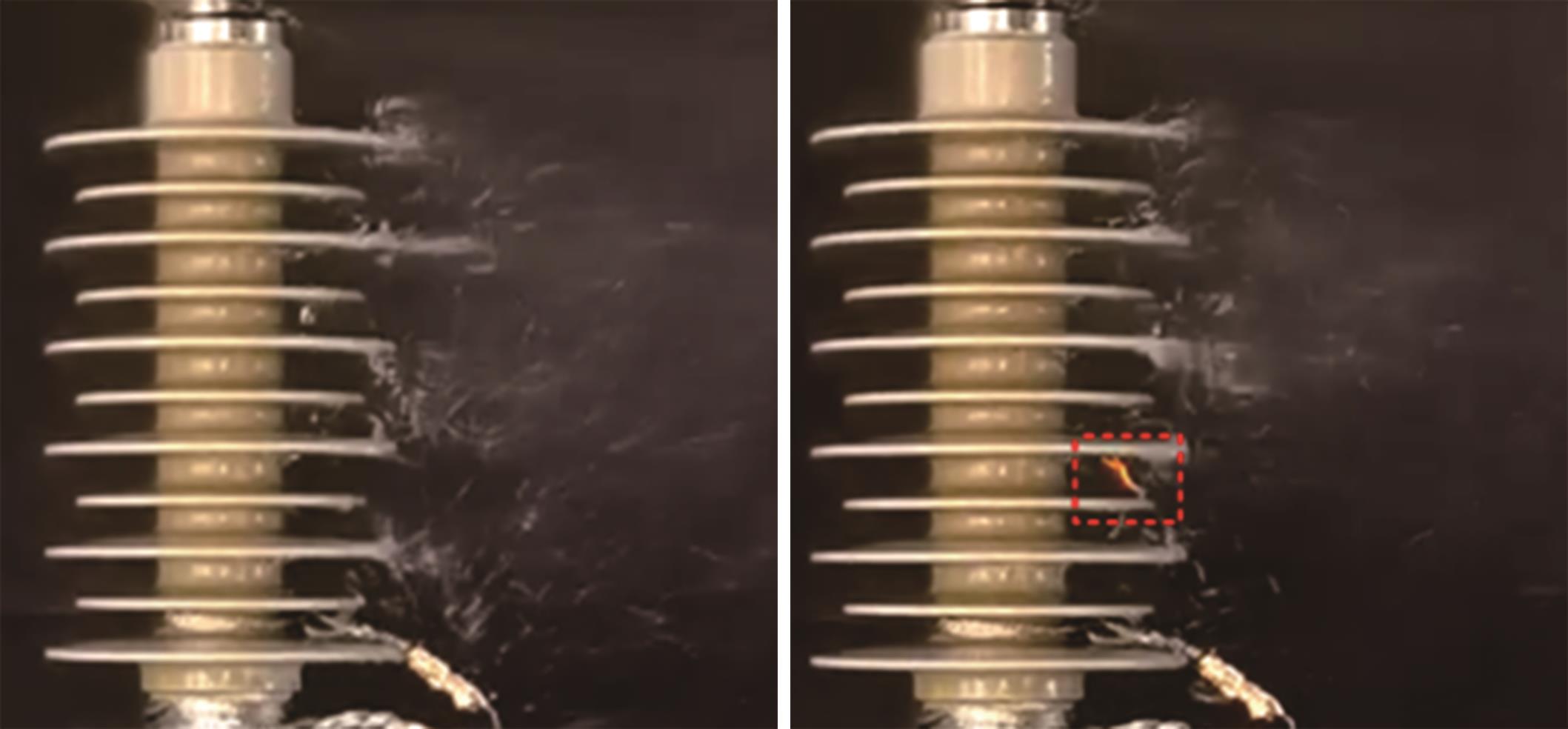

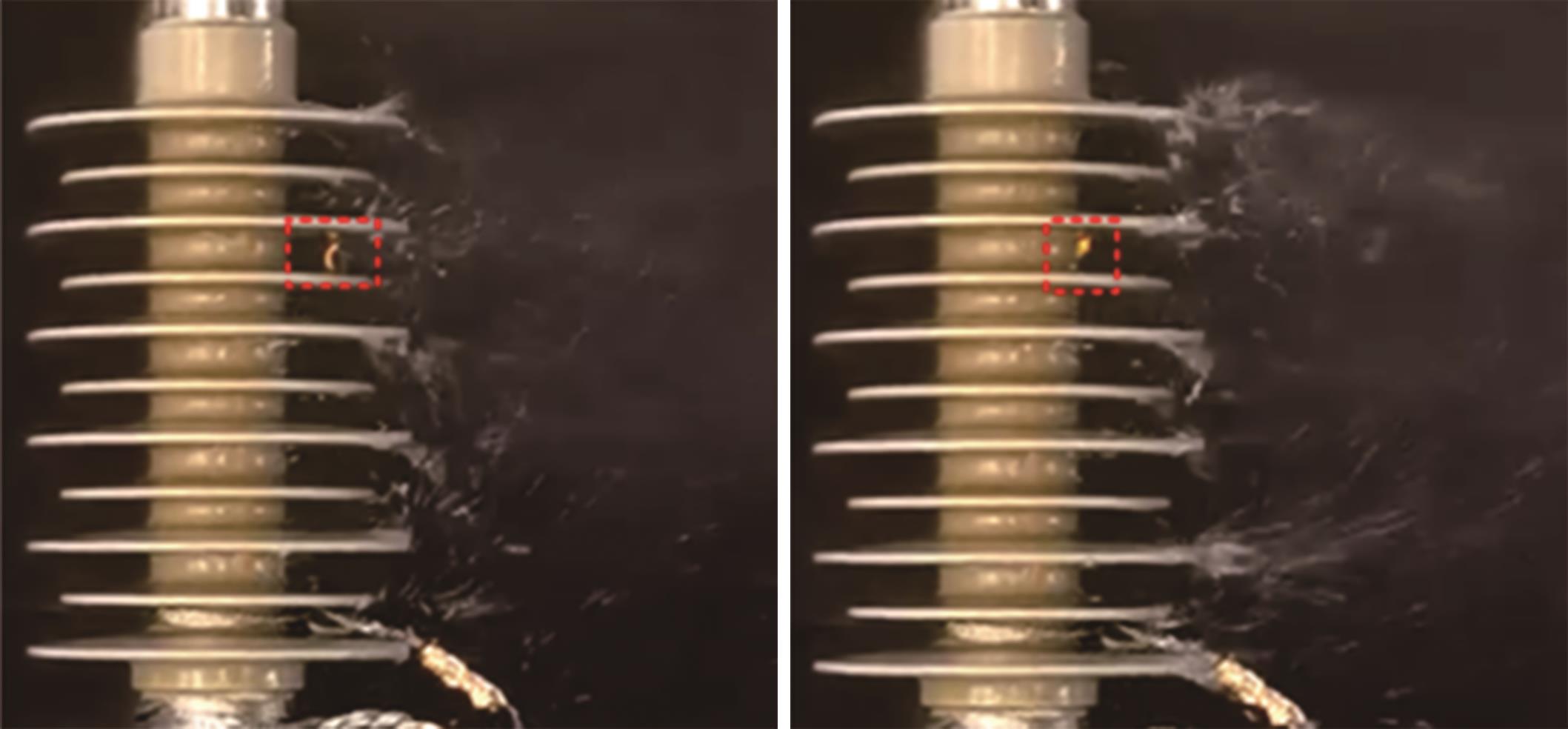

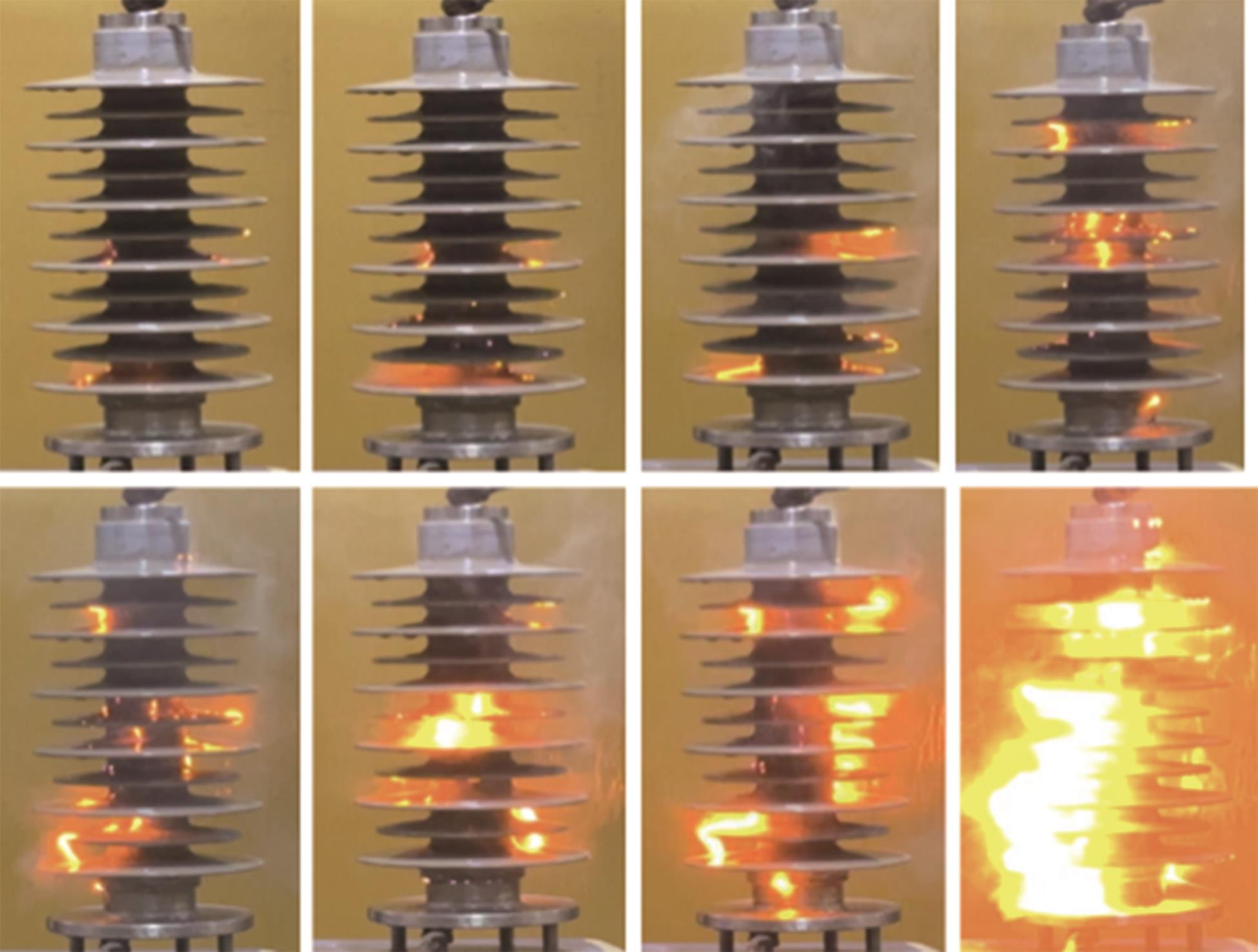

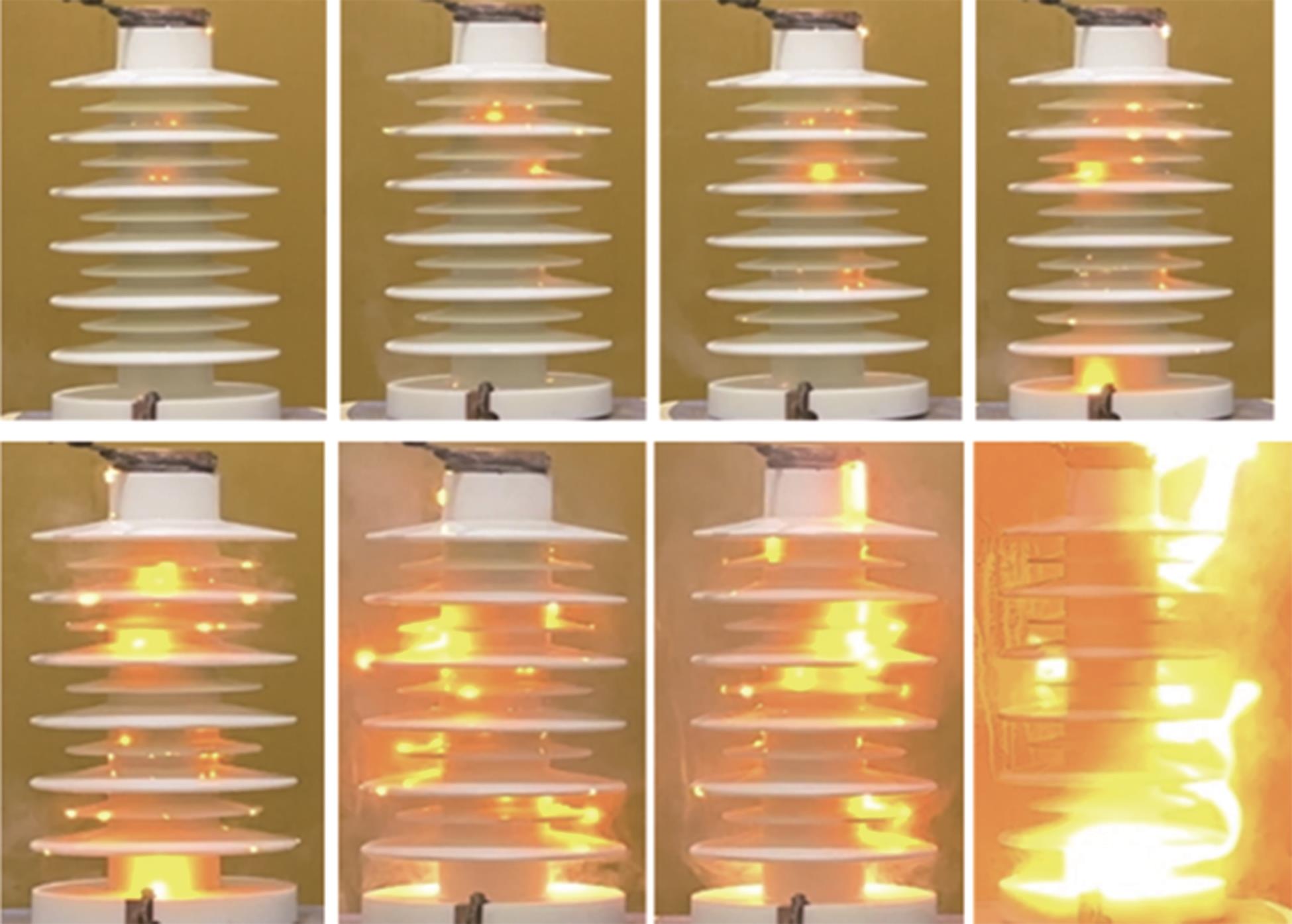

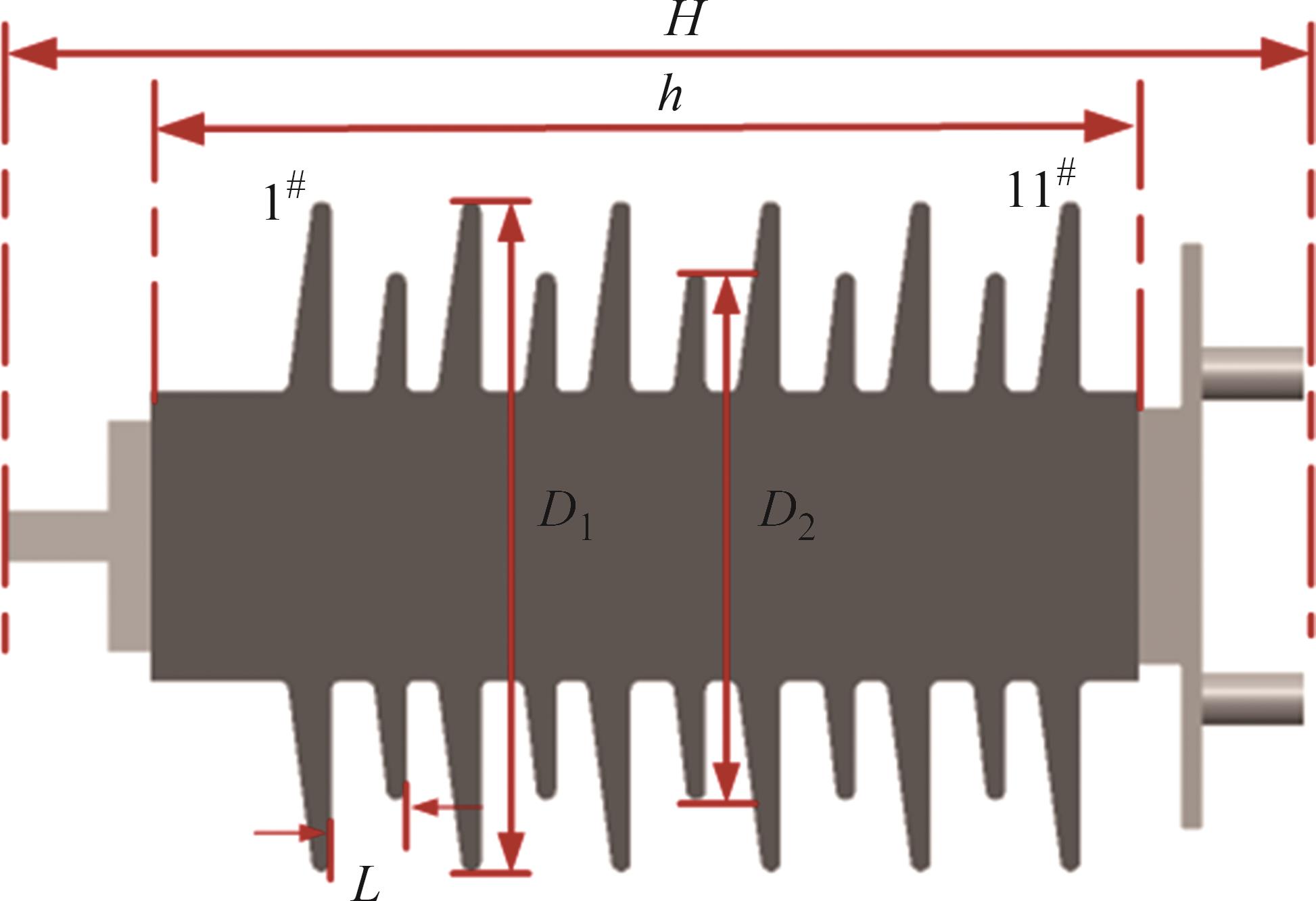

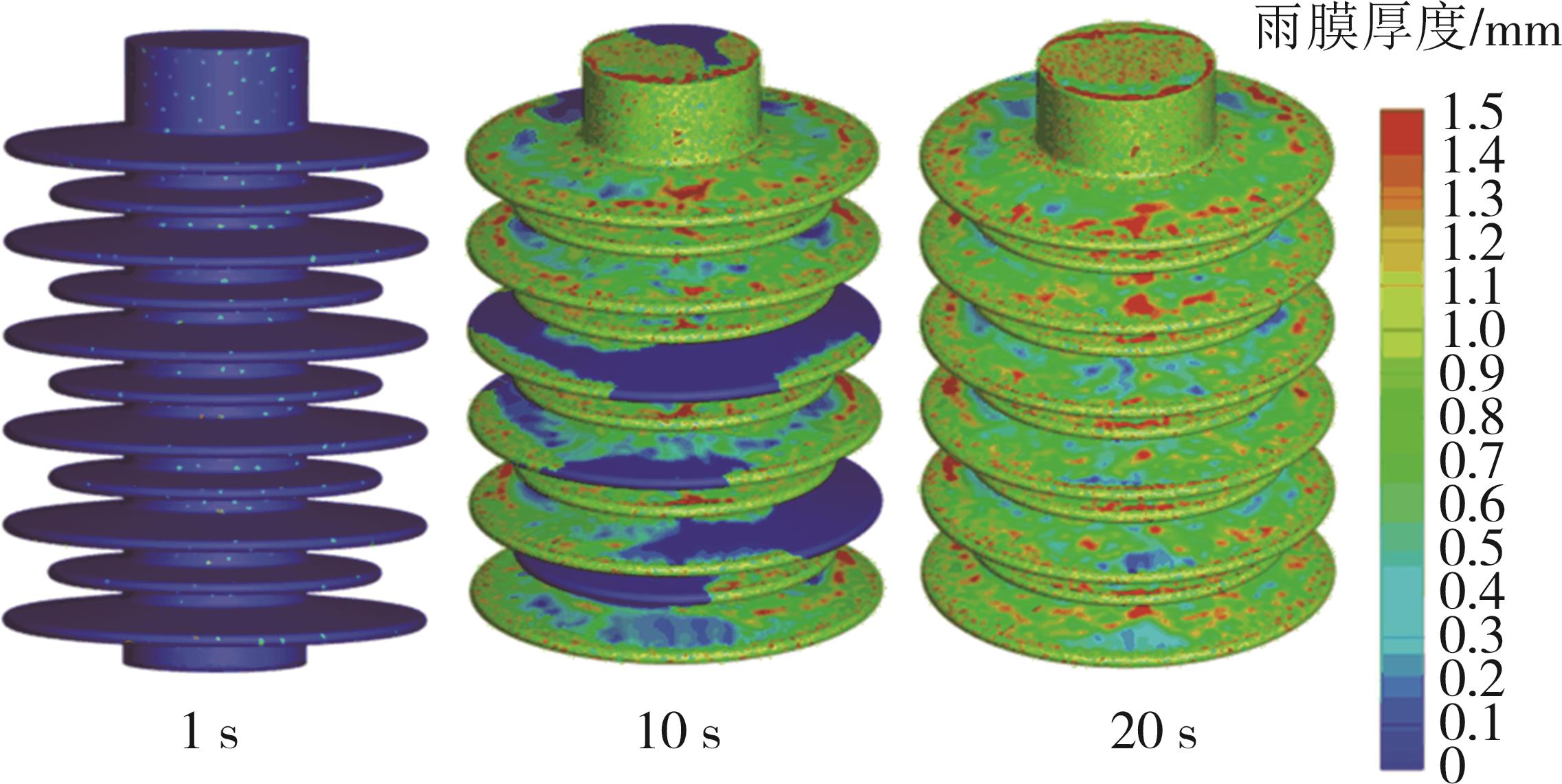

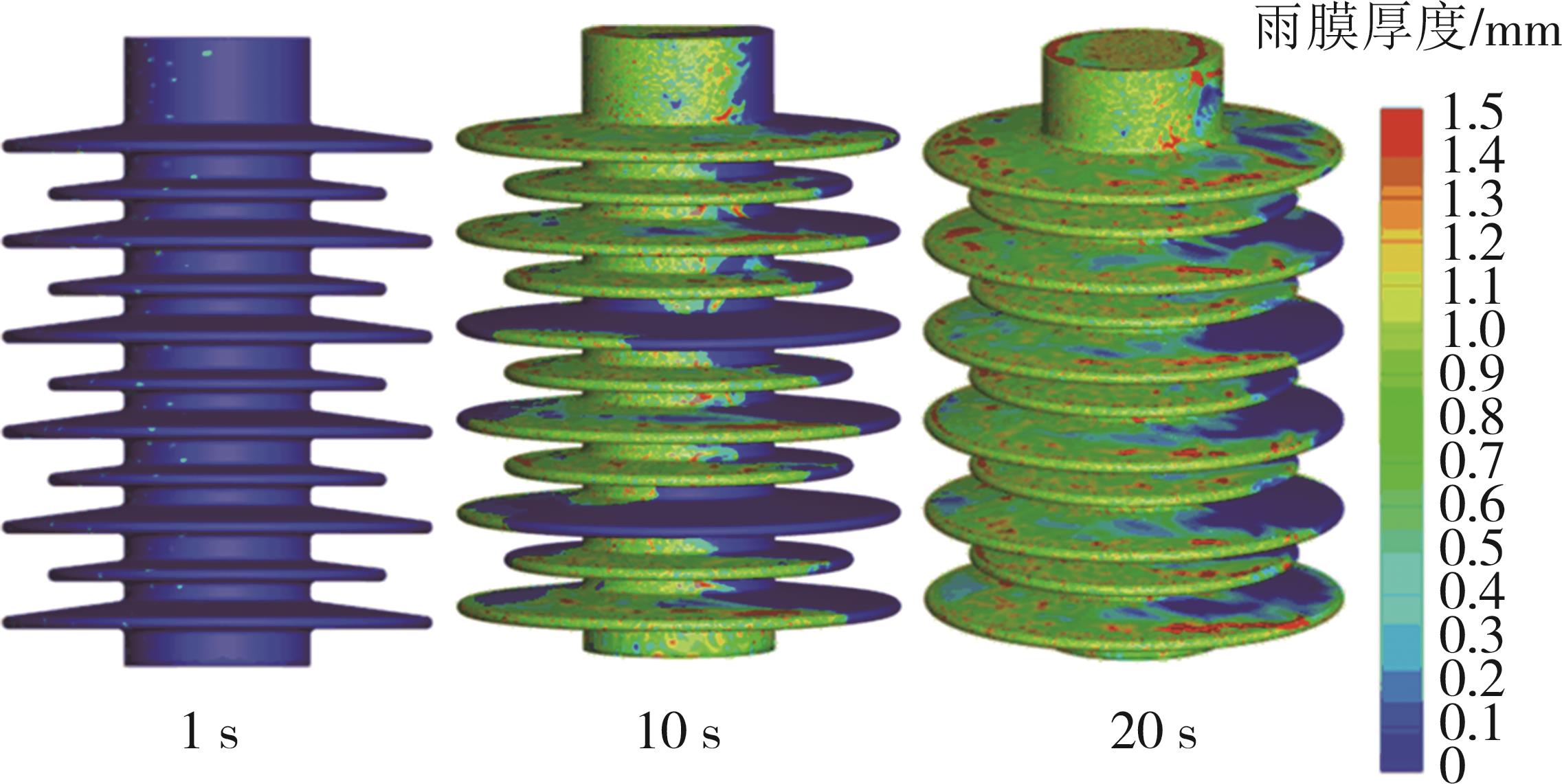

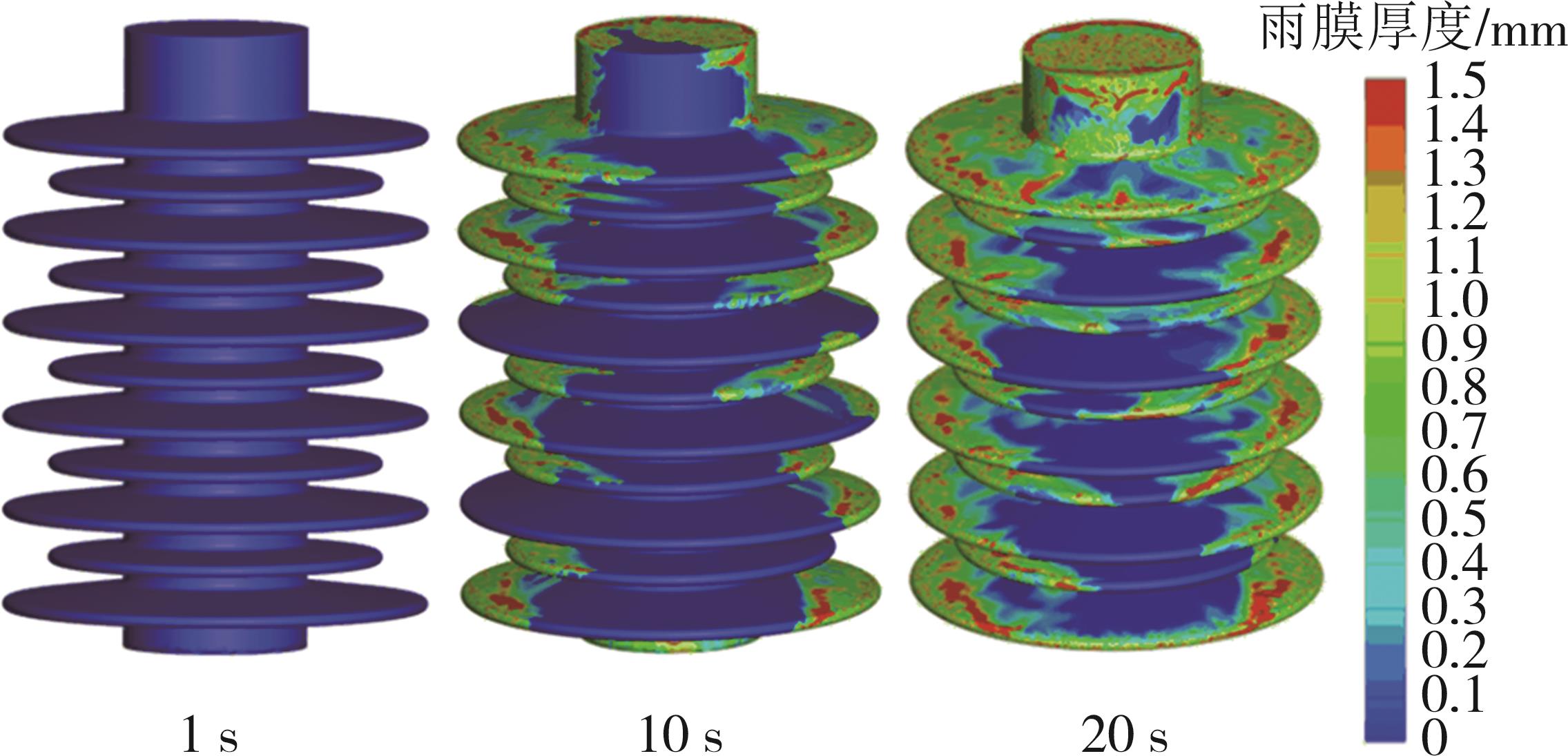

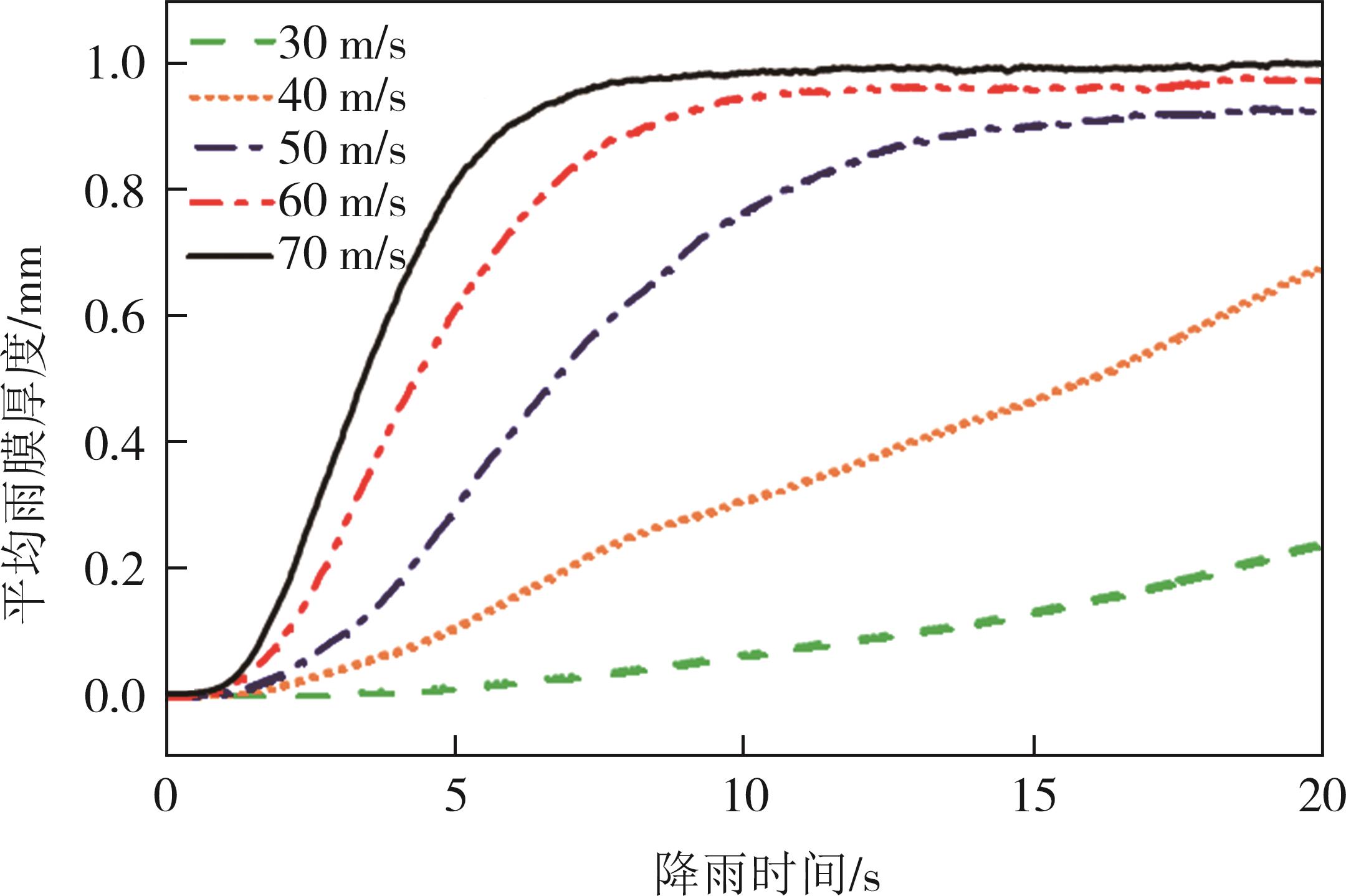

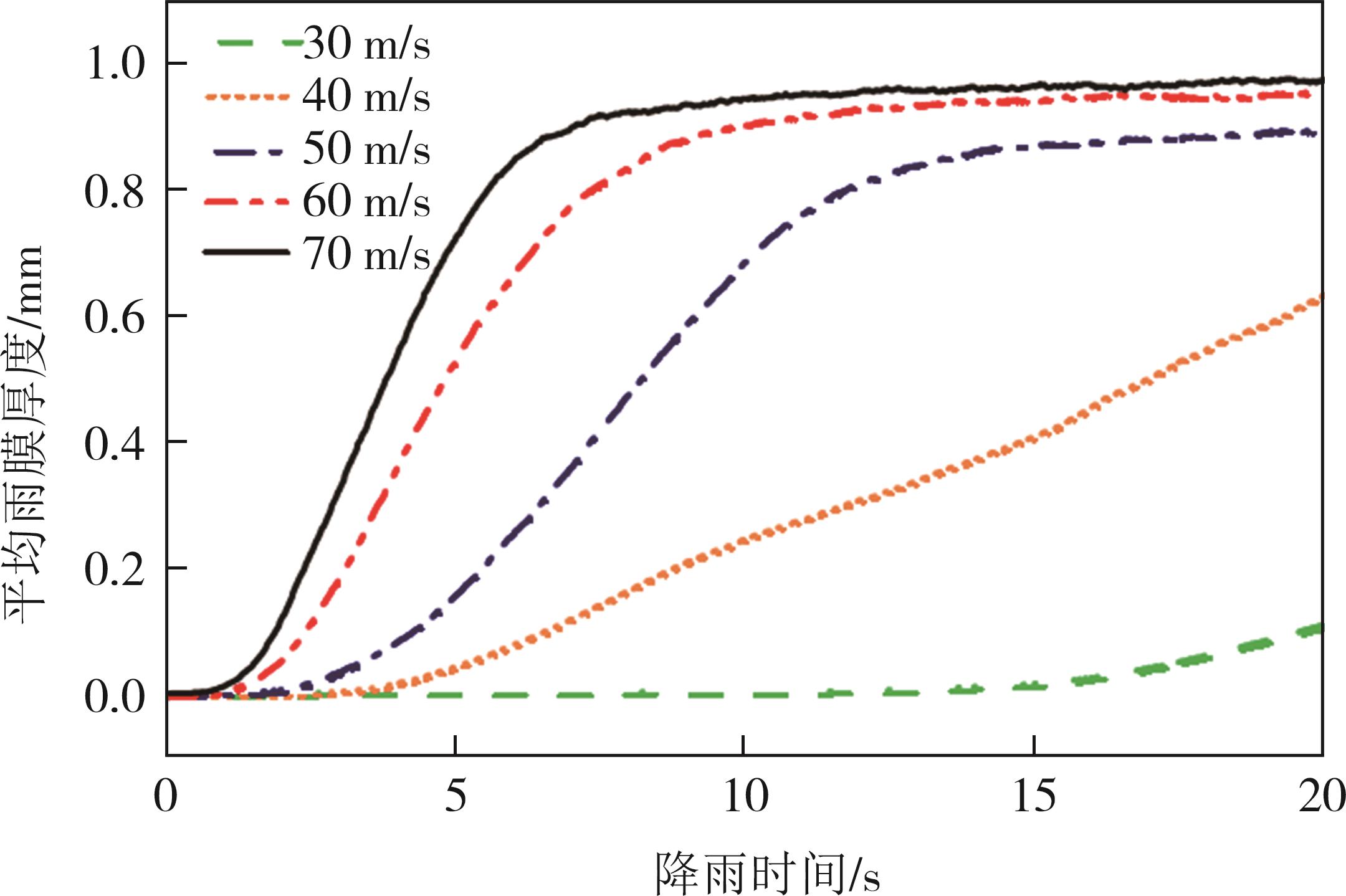

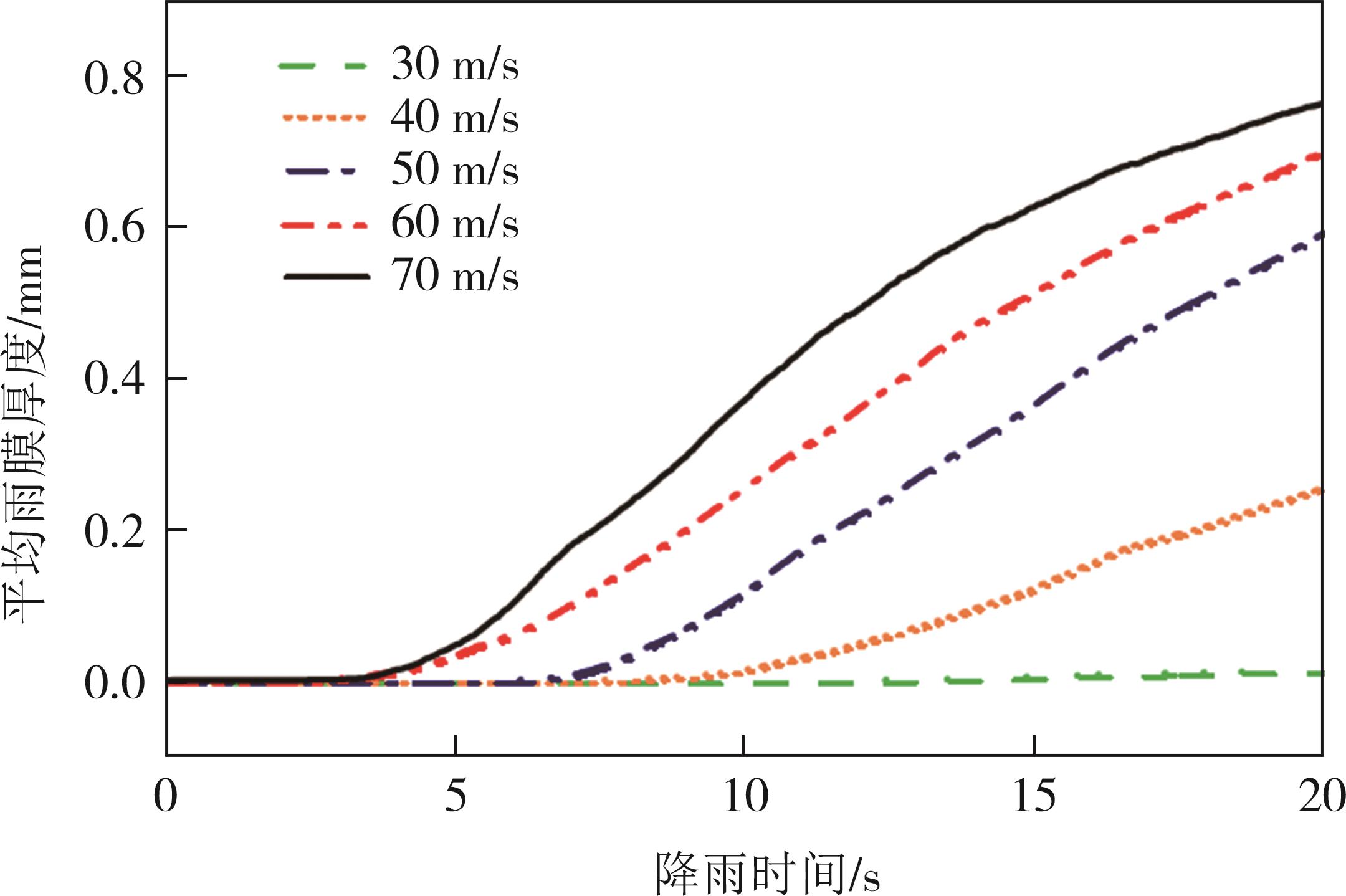

摘要:针对高湿环境中车顶绝缘子表面雨膜分布特性问题, 基于绝缘子流场空气动力学计算模型, 结合离散相模型和欧拉壁面液膜模型两种方法, 模拟高速气流下雨膜在绝缘子表面生成和发展的过程. 研究了不同风速、降雨强度及绝缘子伞裙上倾角、下倾角、伞裙间距等结构参数对雨膜分布的影响规律. 搭建高速液滴流下车顶绝缘子工频耐压试验平台, 分析绝缘子表面雨膜不均匀分布对绝缘子电气性能的影响. 研究结果表明, 在最大风速和最大降雨强度条件下, 绝缘子迎风面平均雨膜厚度达到稳定的时间最短;在相同时间内, 绝缘子迎风面直接受雨, 平均雨膜厚度大于侧风面和背风面. 雨滴在绝缘子迎风面和侧风面以惯性碰撞为主, 背风面则以漩涡碰撞为主. 高压侧电压为27.5 kV, 40 m/s风速下的绝缘子背风面伞间有液滴流和放电电弧, 在伞边缘附近处可观测到明显的液滴散射. 随着伞裙上倾角的增大,雨膜厚度逐渐减小, 伞裙下倾角对雨膜厚度的影响并不显著, 考虑到机械强度的需求, 推荐采用0°的下倾角. 选择较小的伞裙间距对于减小绝缘子表面的雨膜厚度是有益的.

-

谢海情 1,2,赵欣领 1,曾健平 3?,王昌志 1,巩雅楠 1,丁宇航 1,谌运政 1,刘顺城 1,梁文萱 1

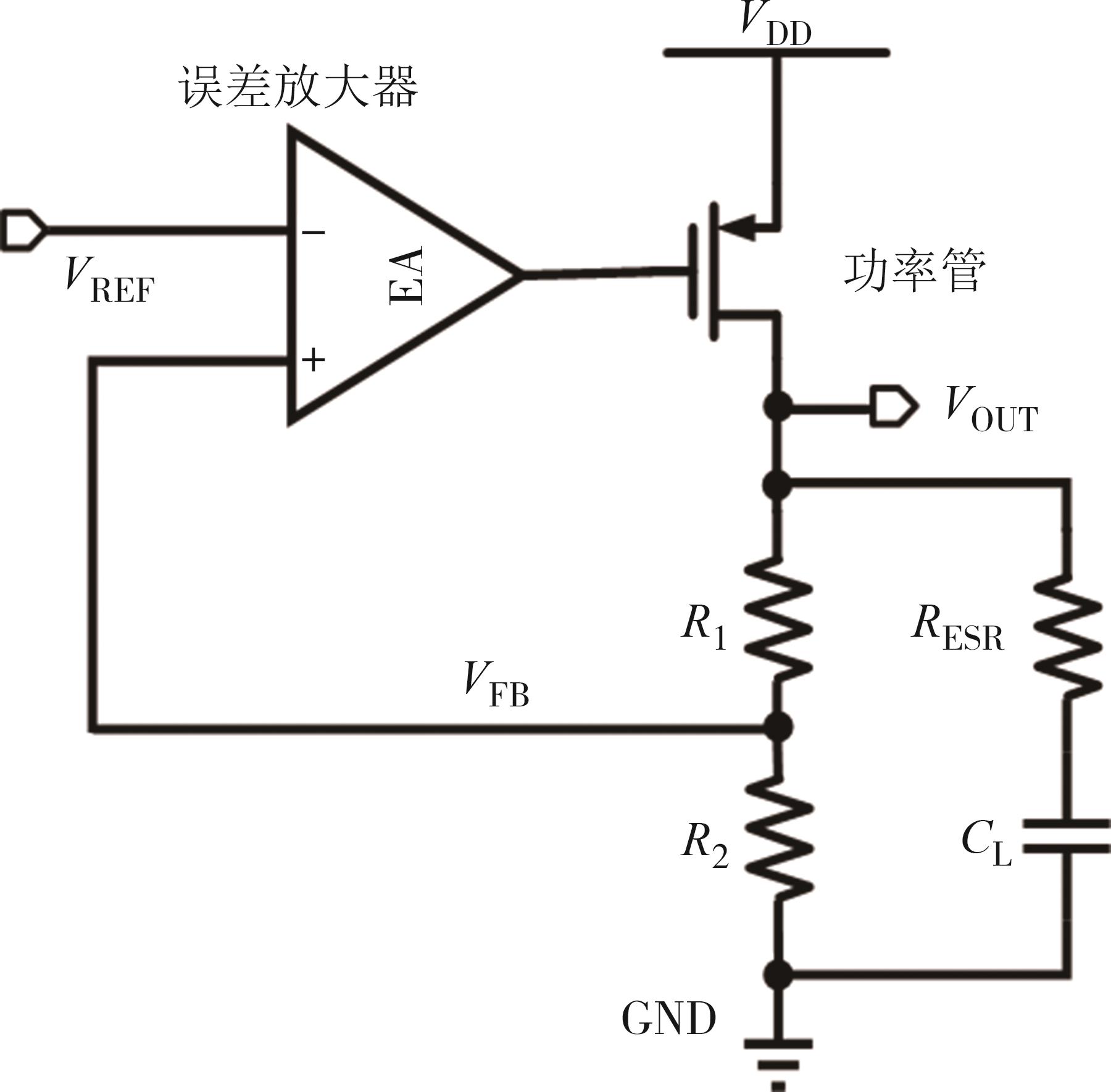

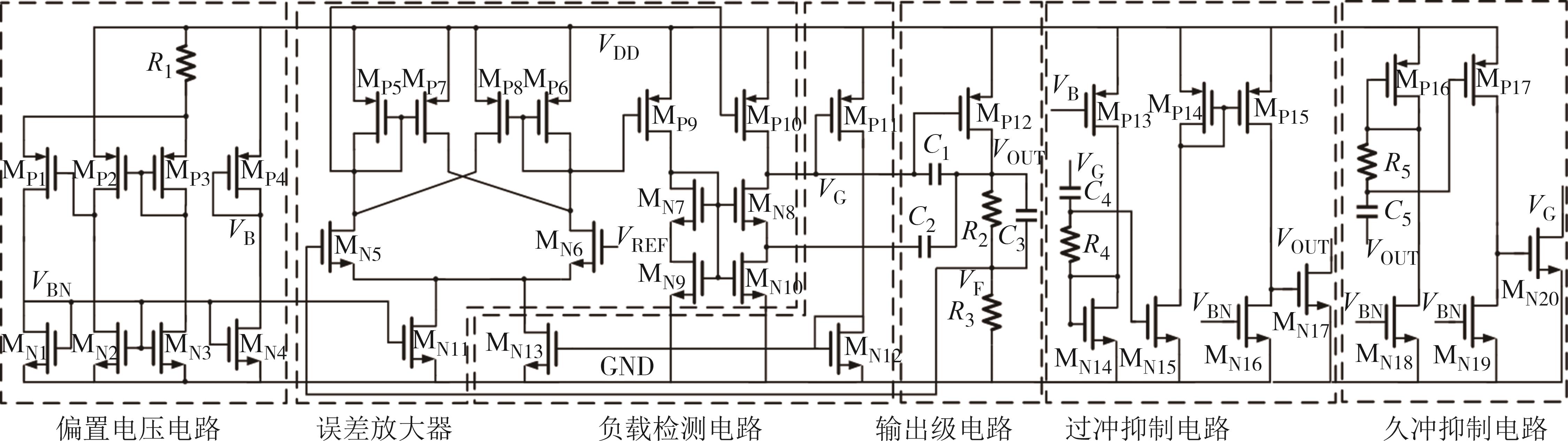

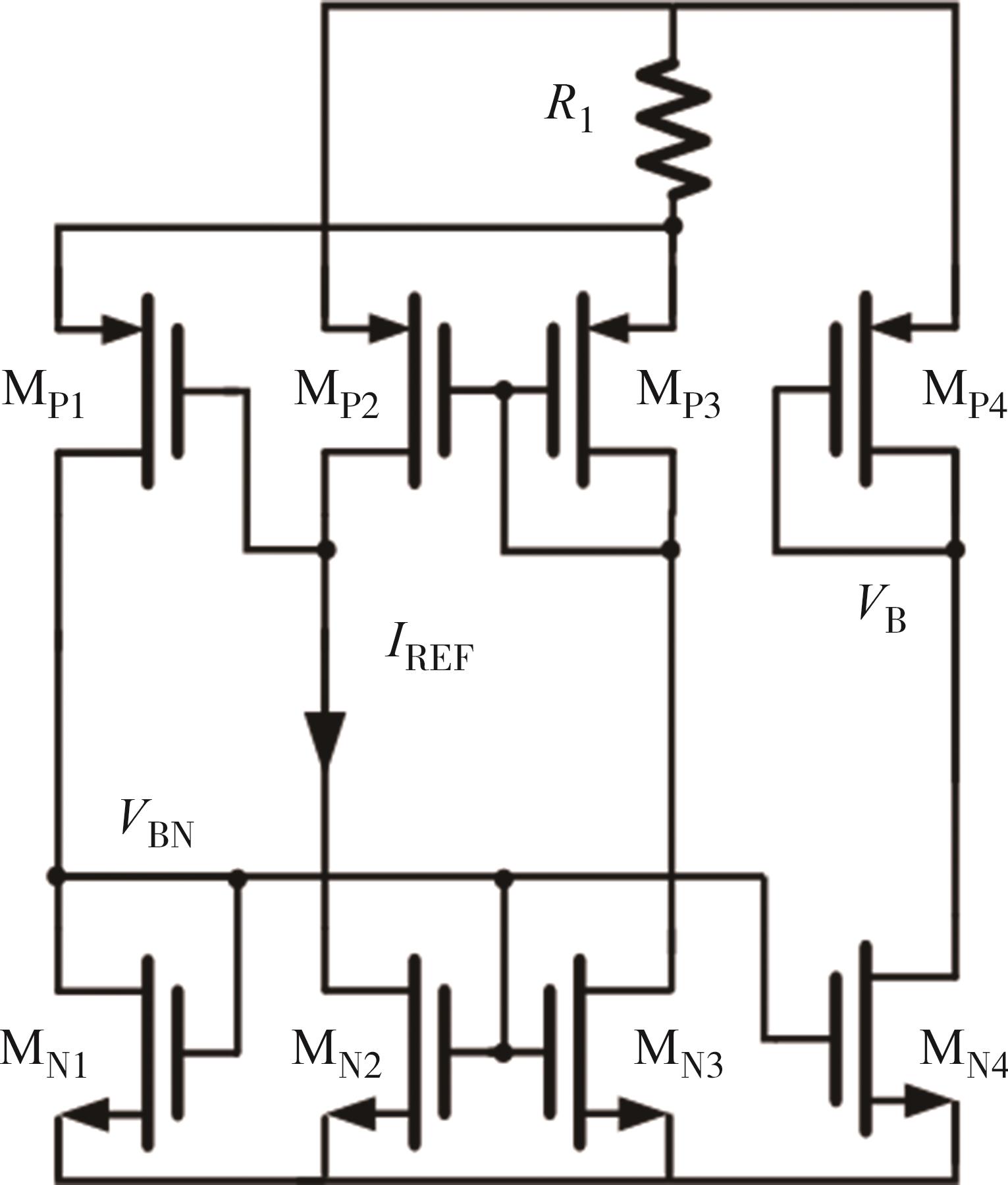

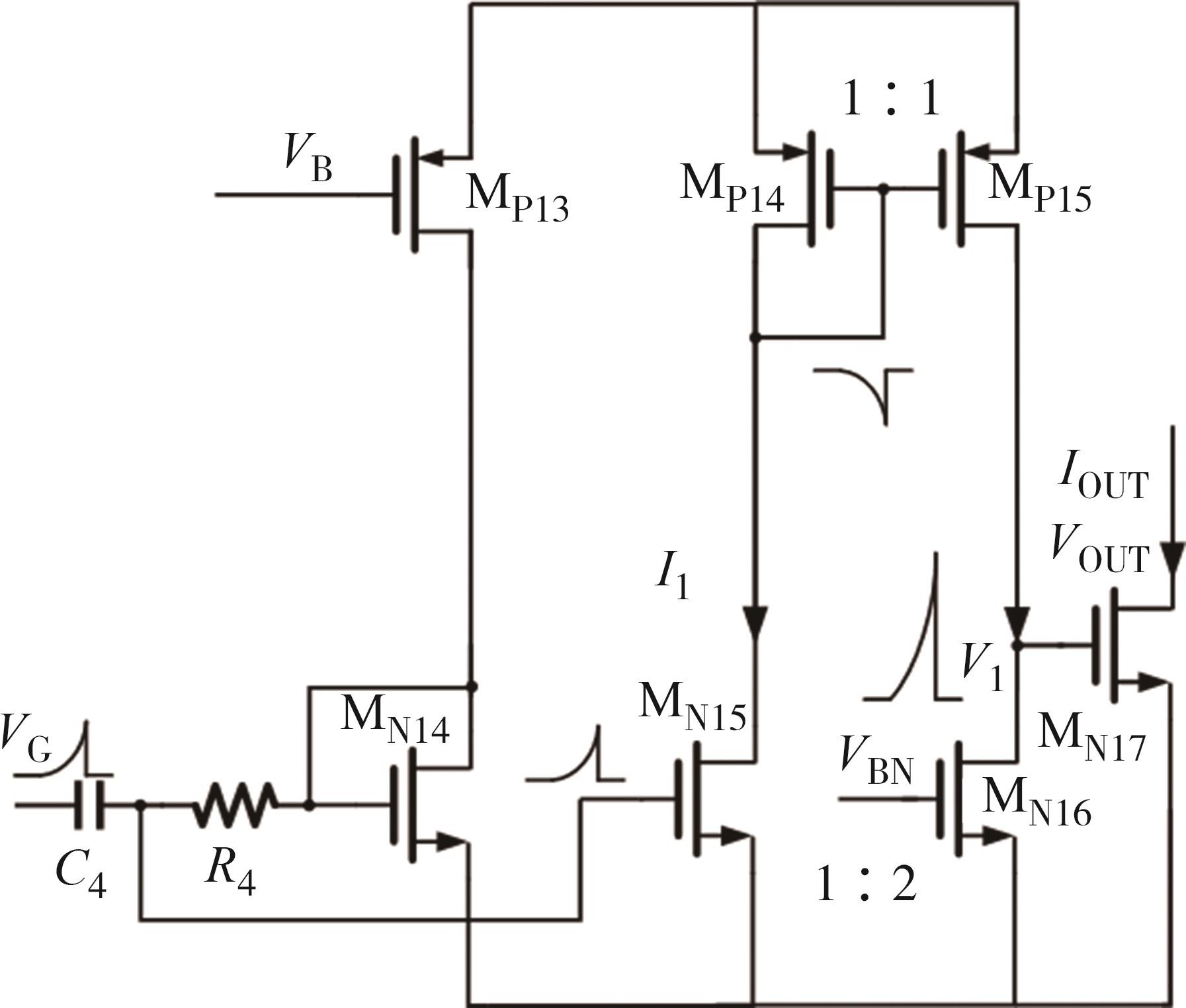

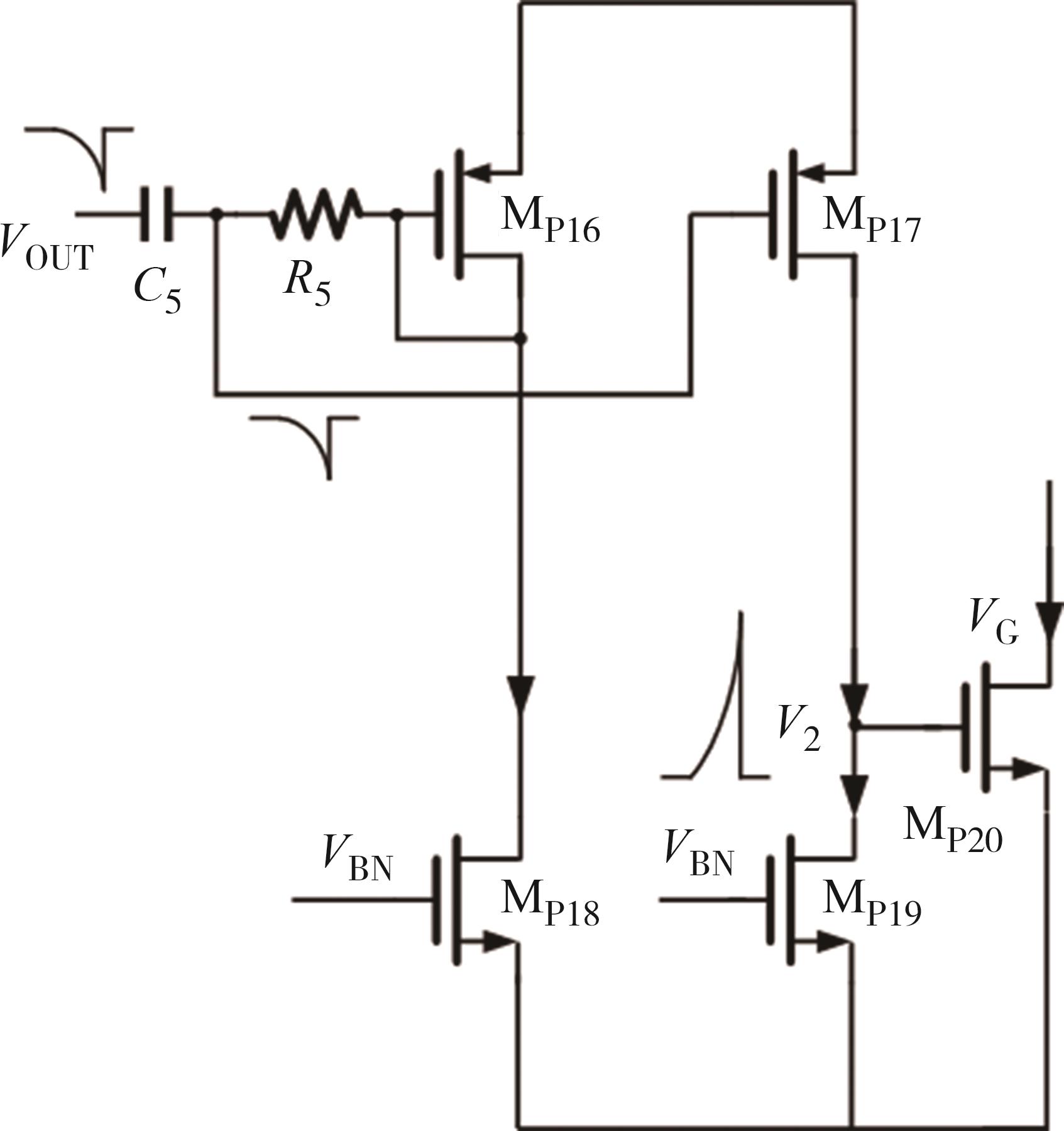

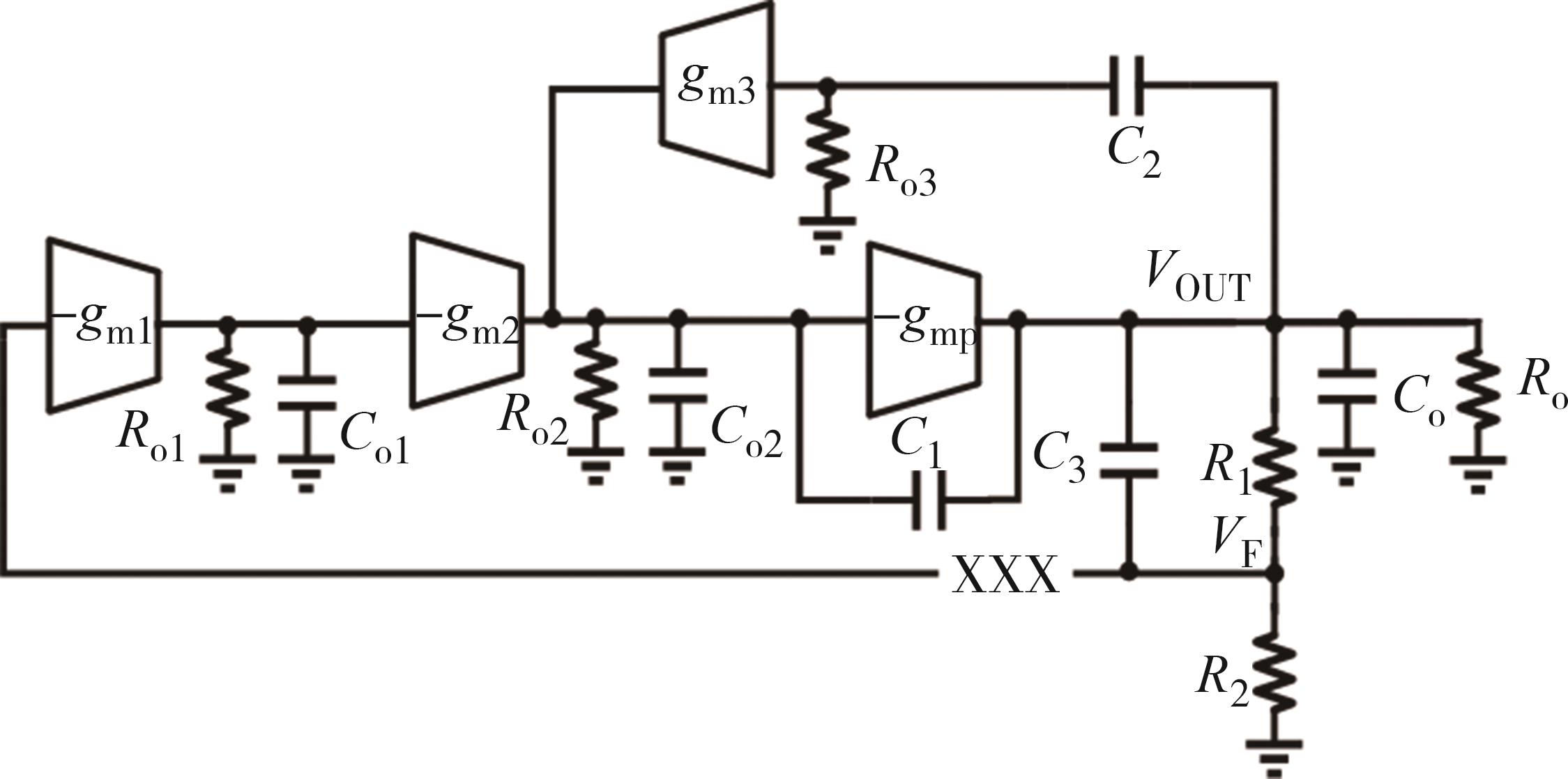

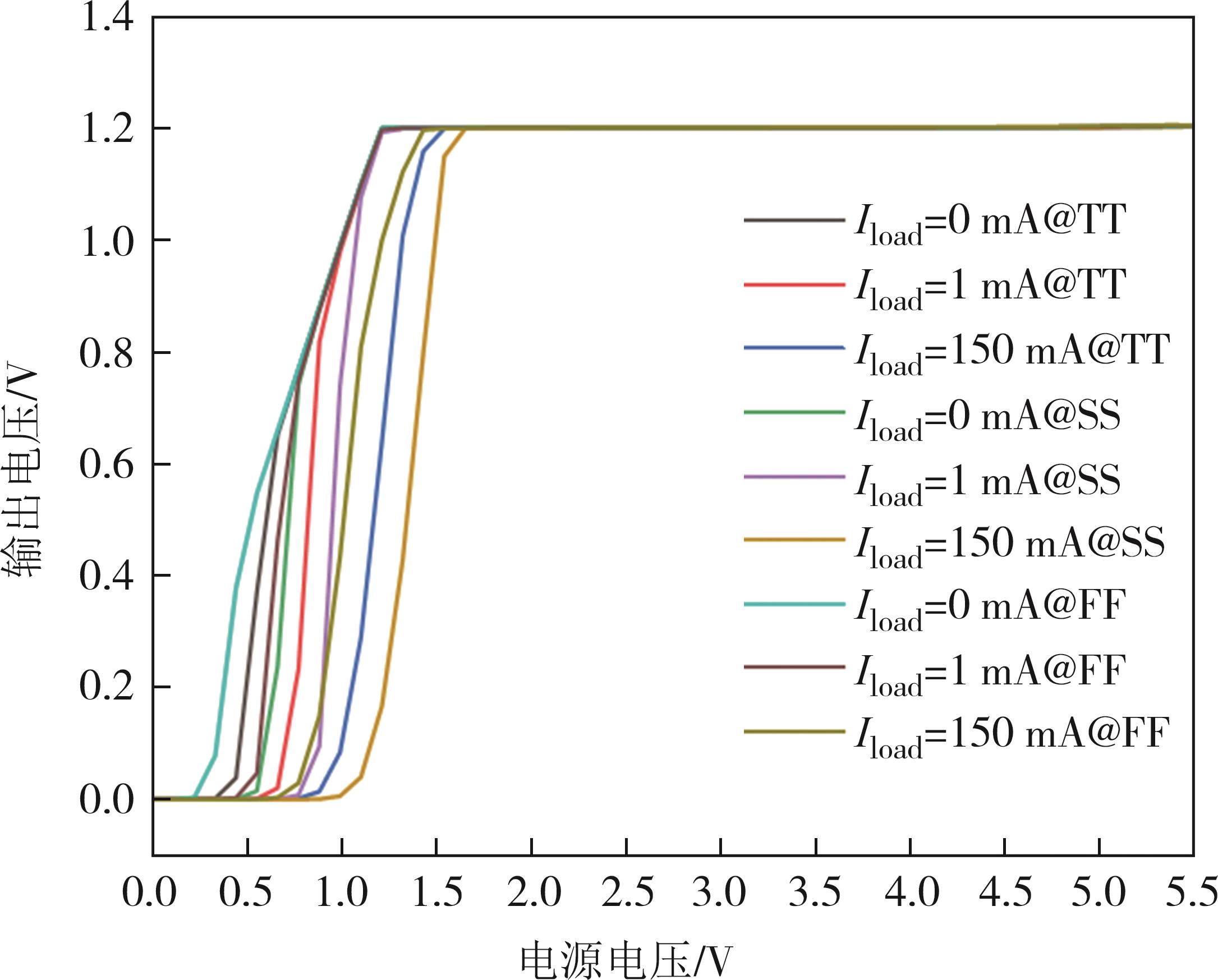

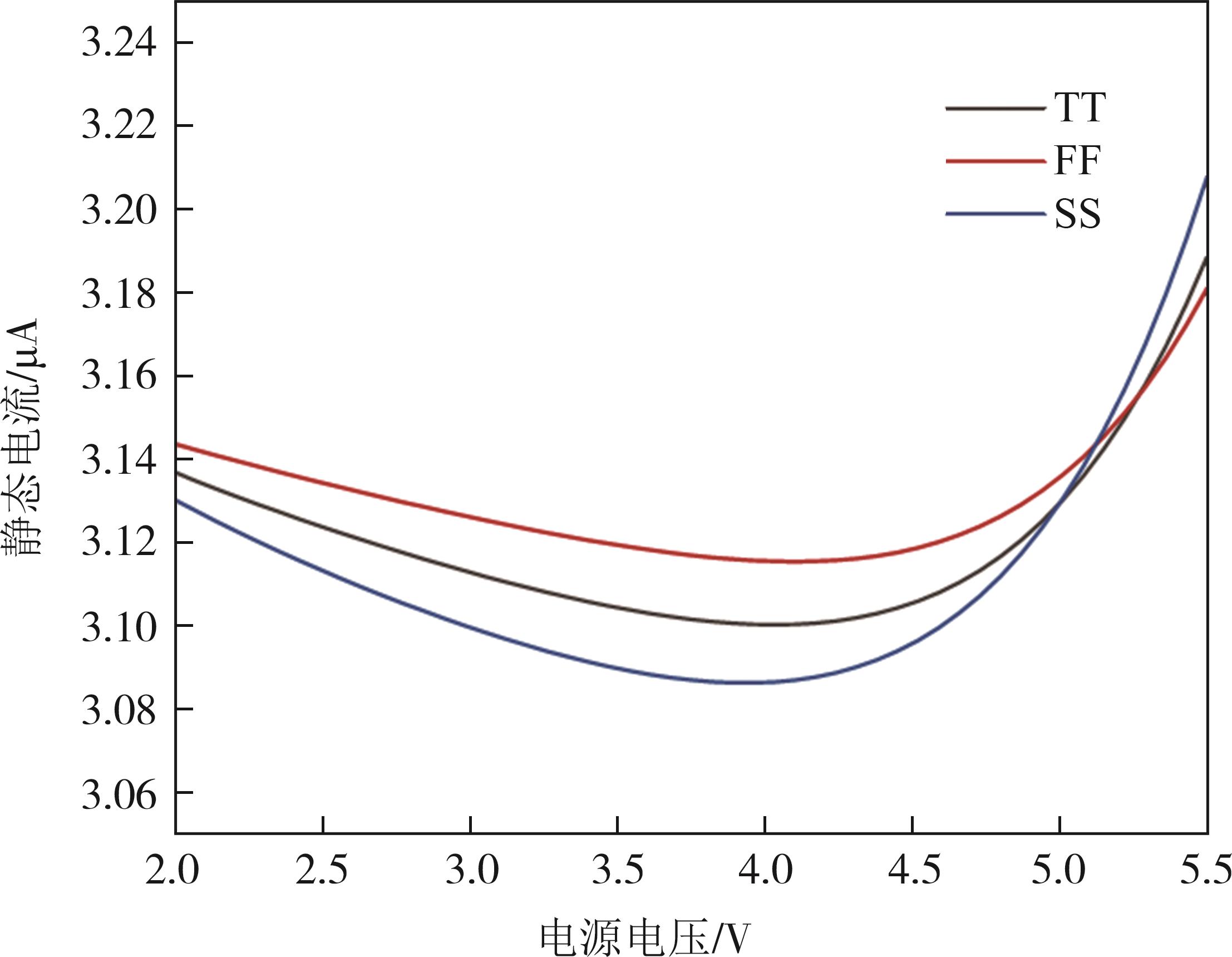

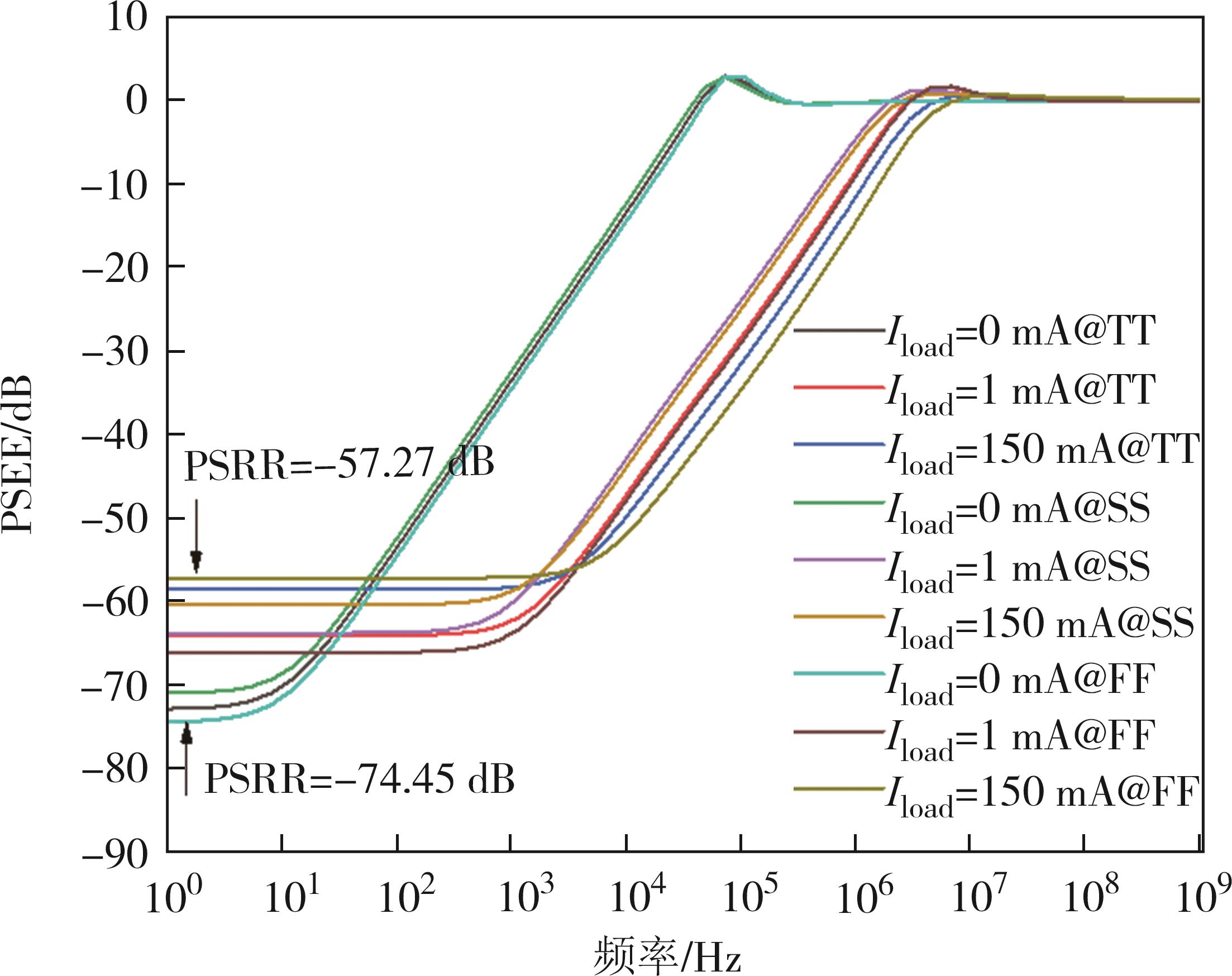

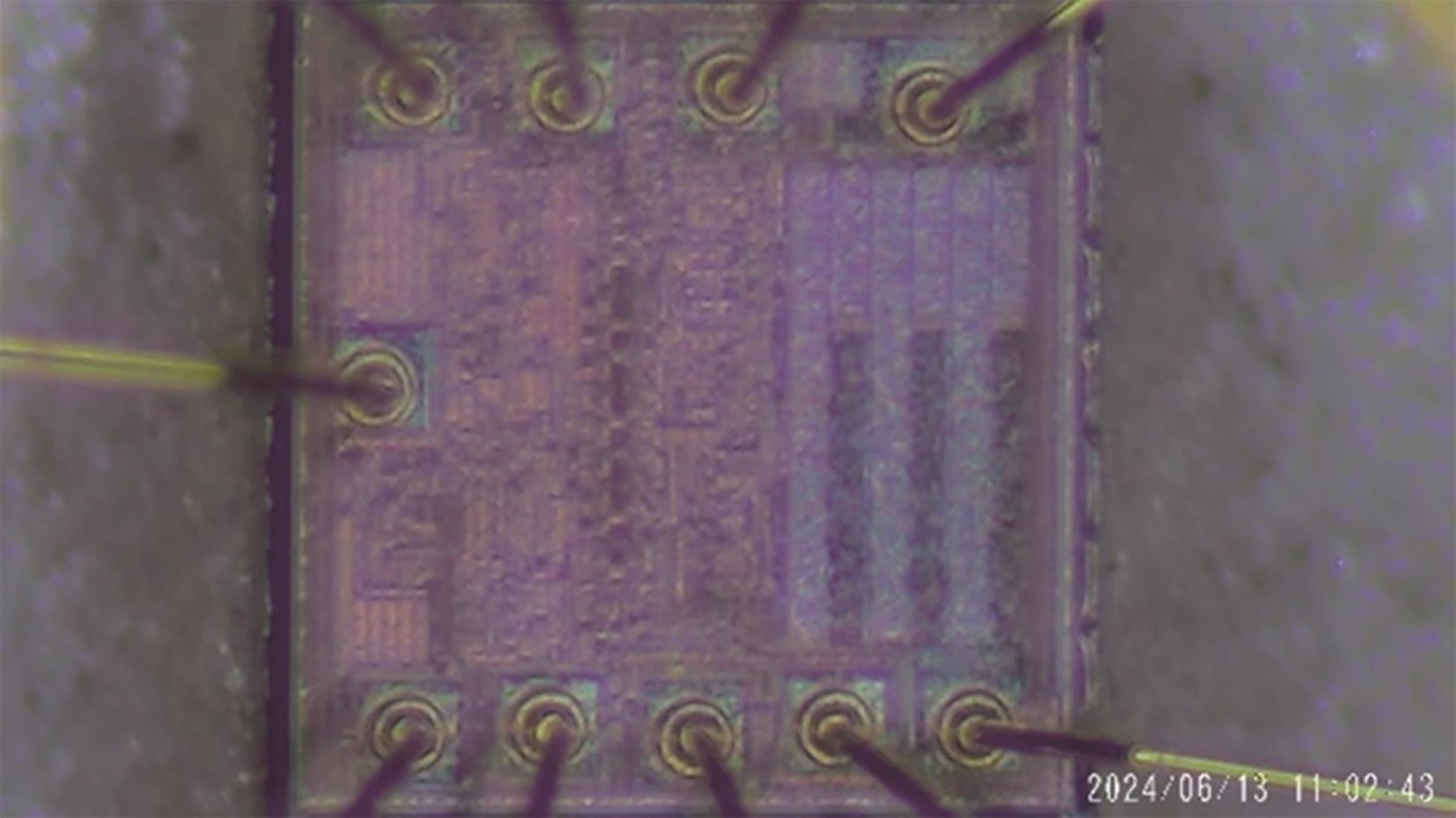

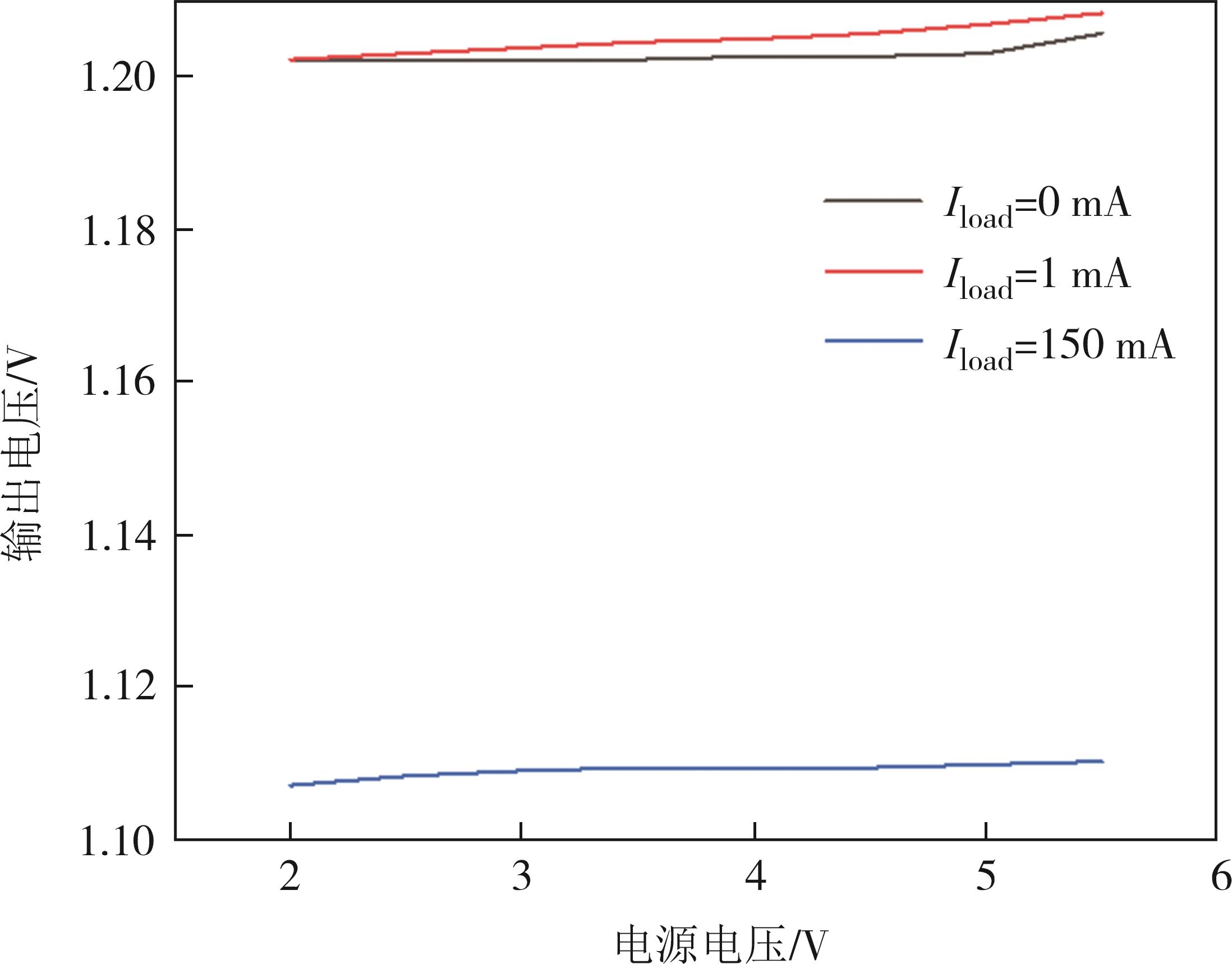

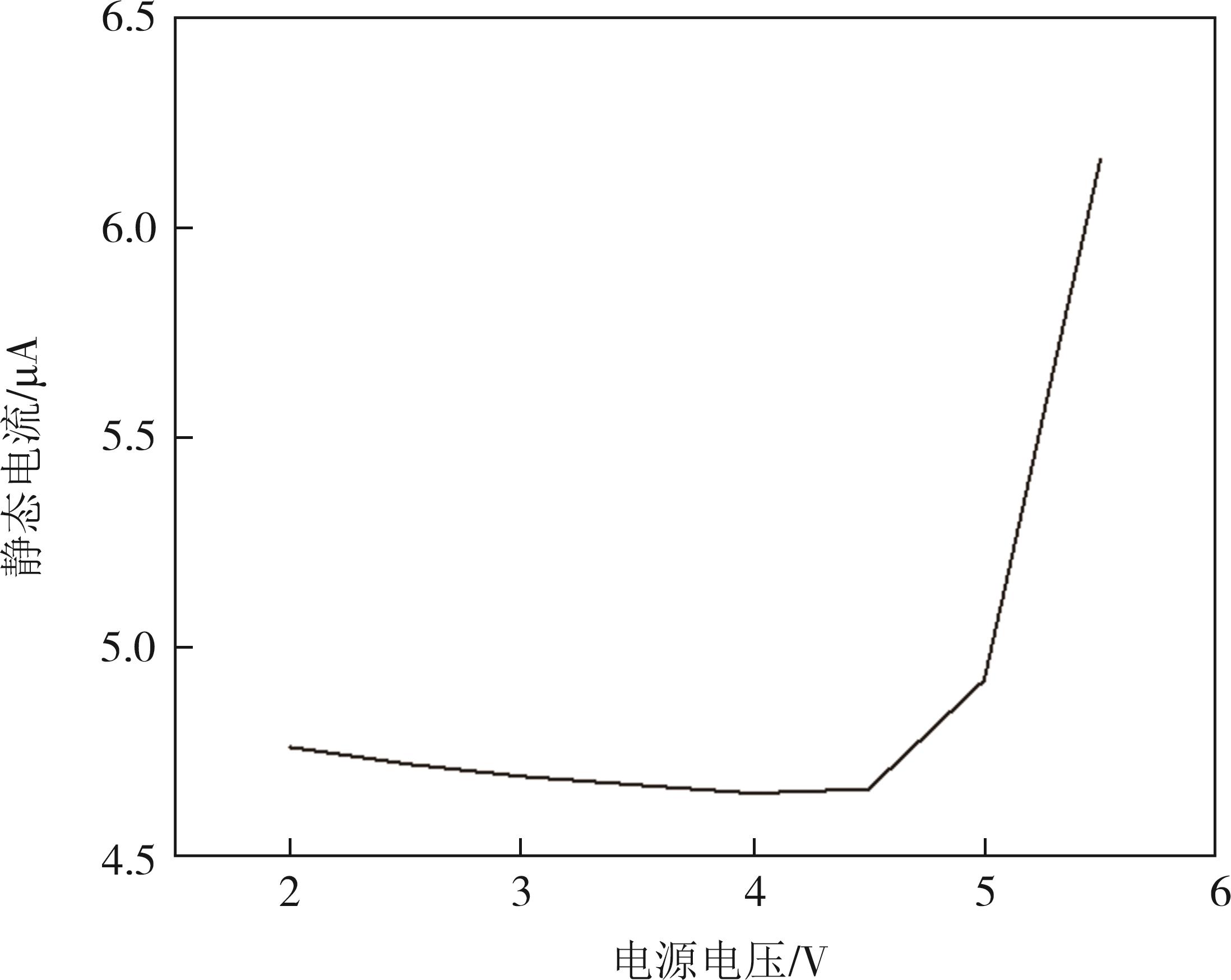

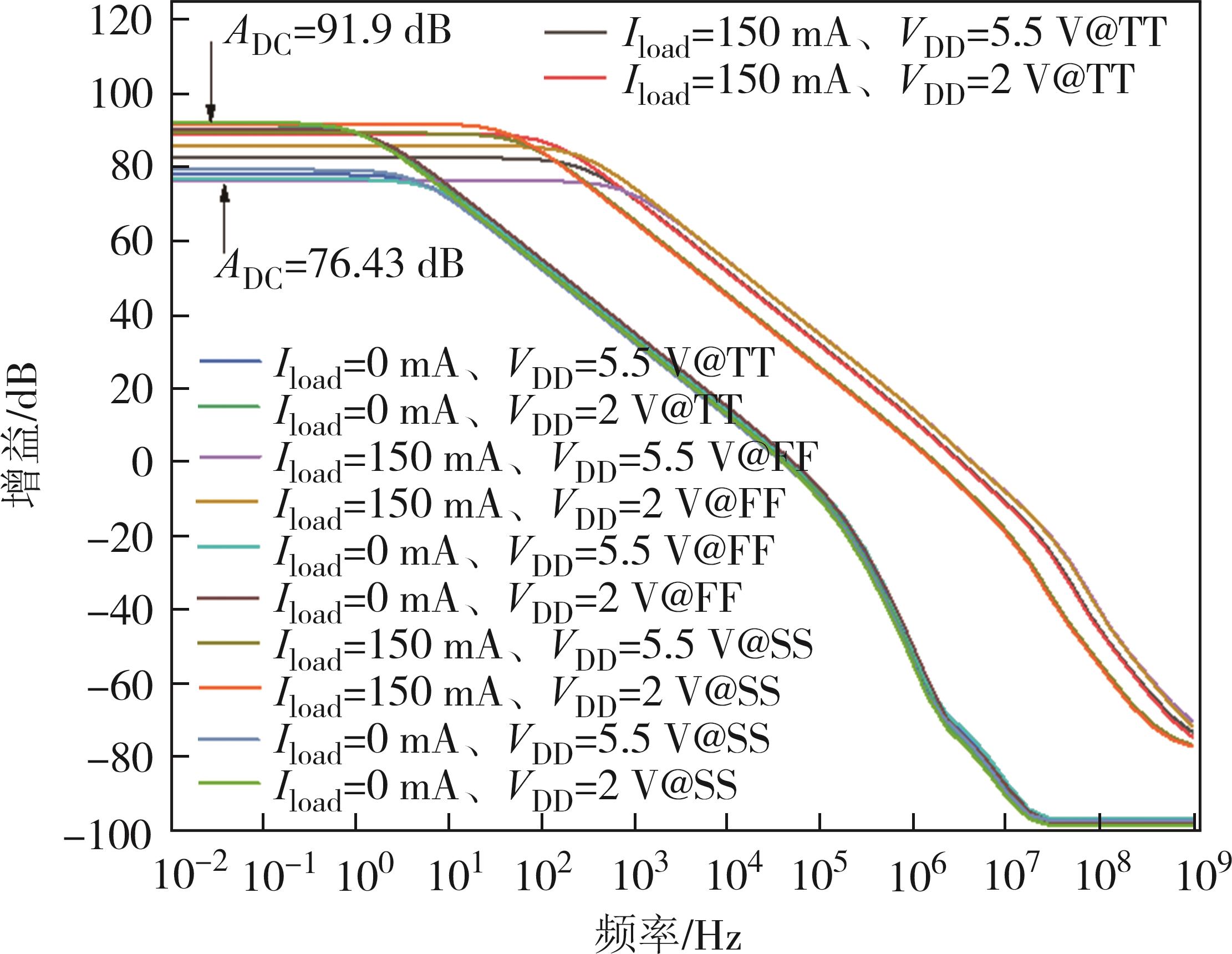

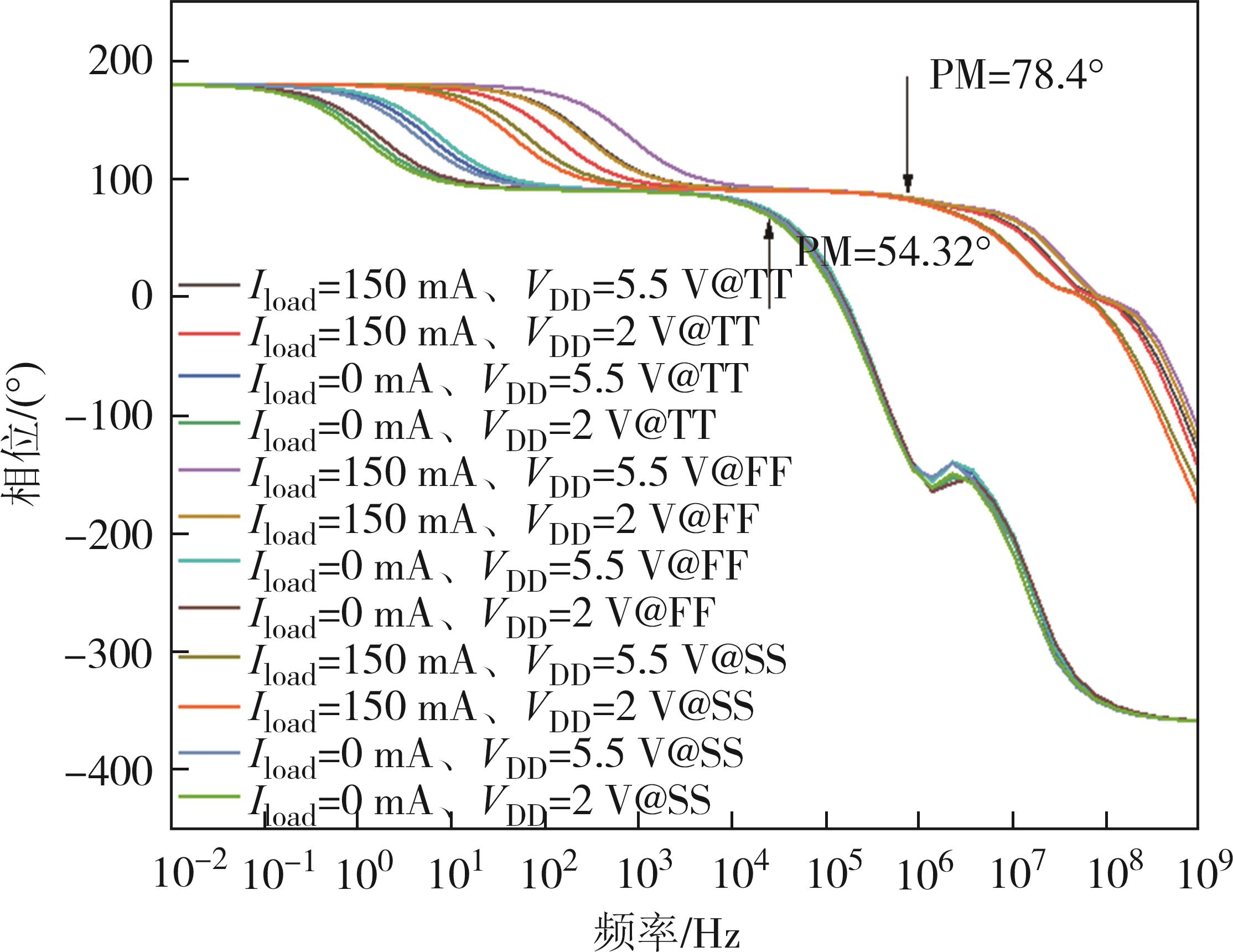

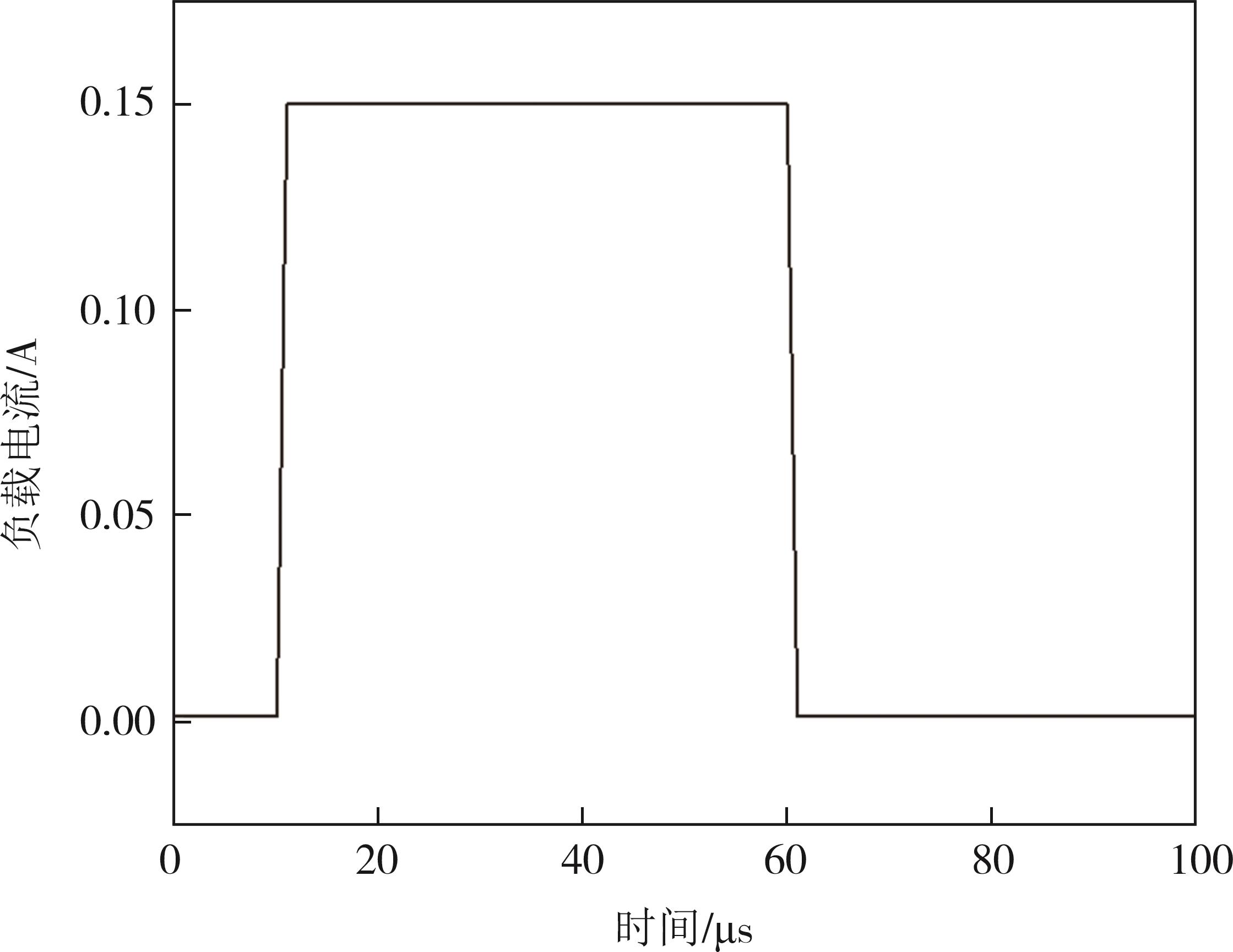

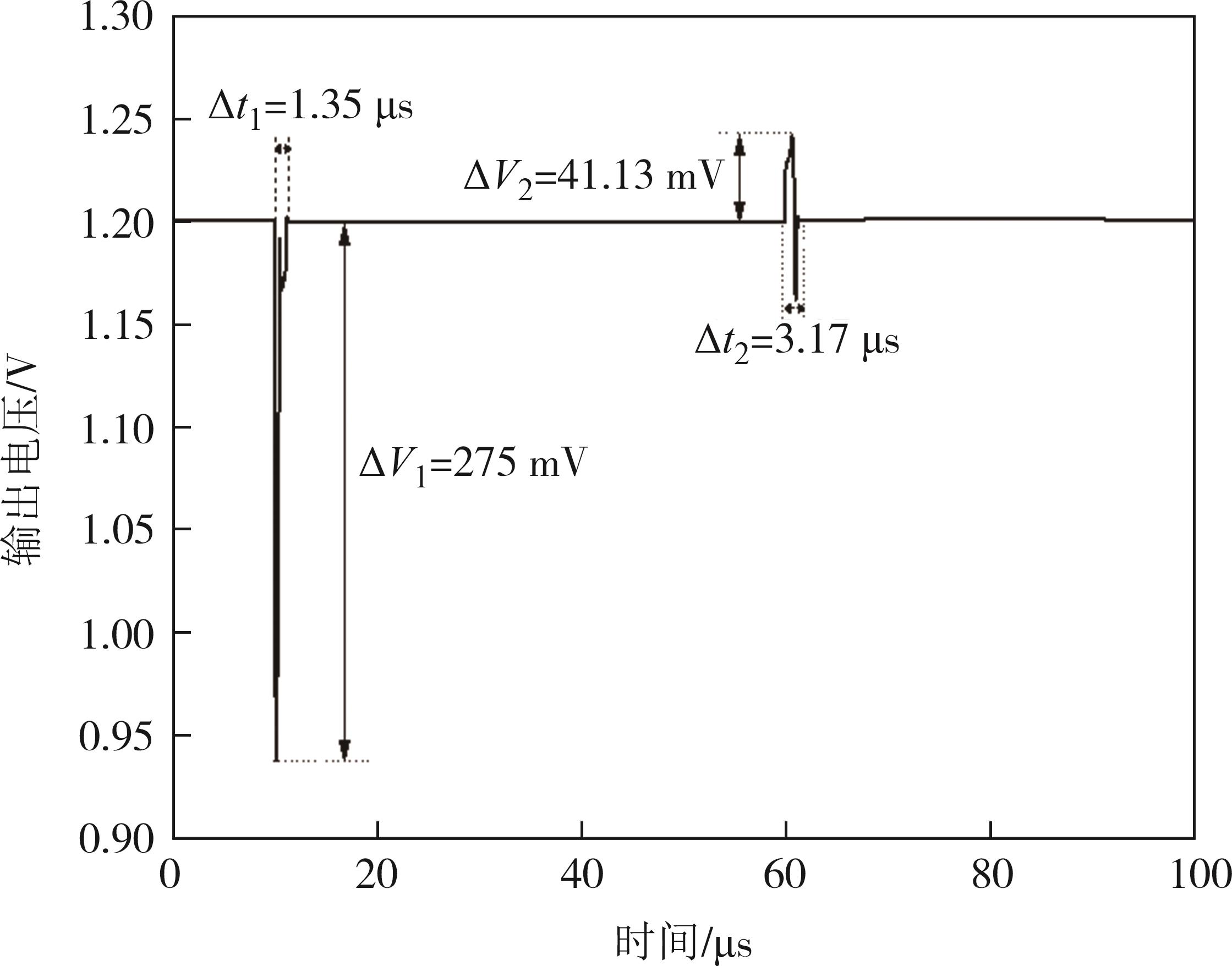

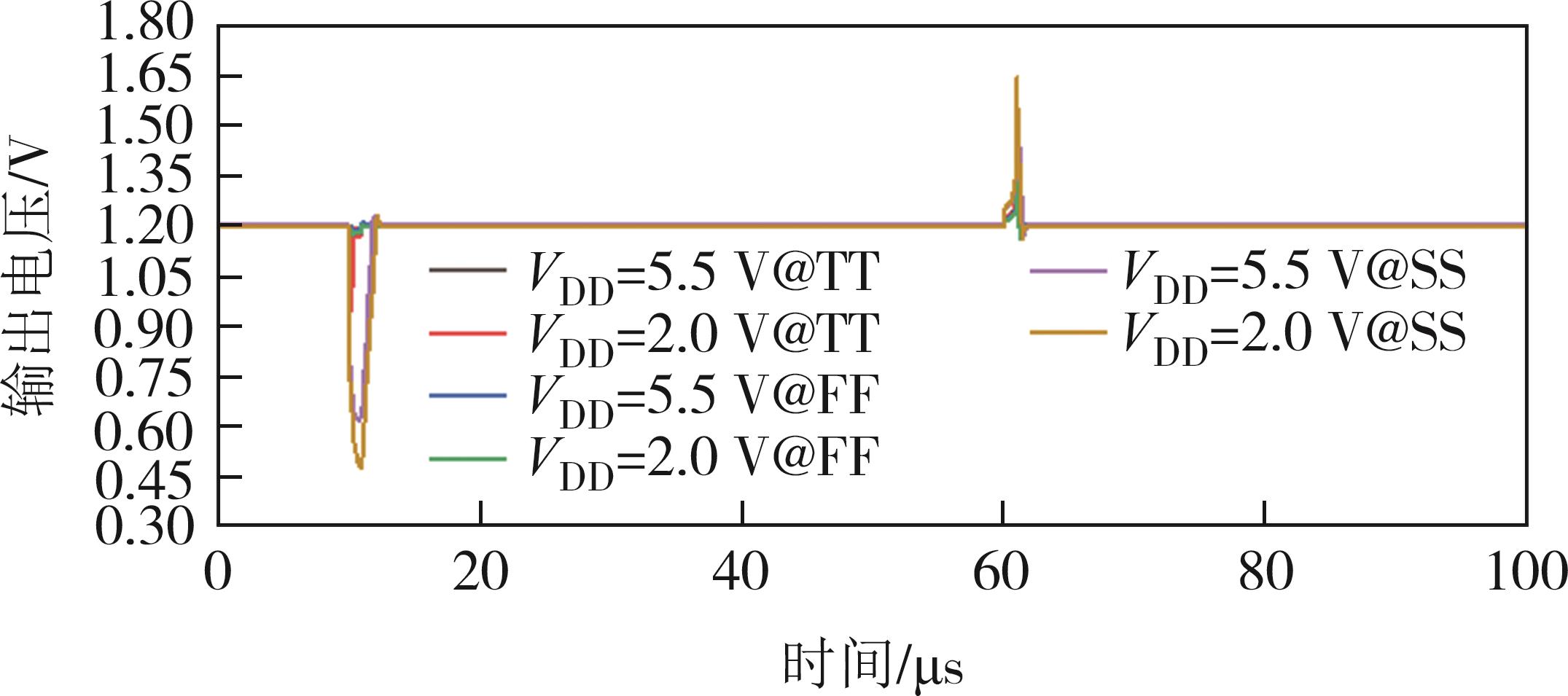

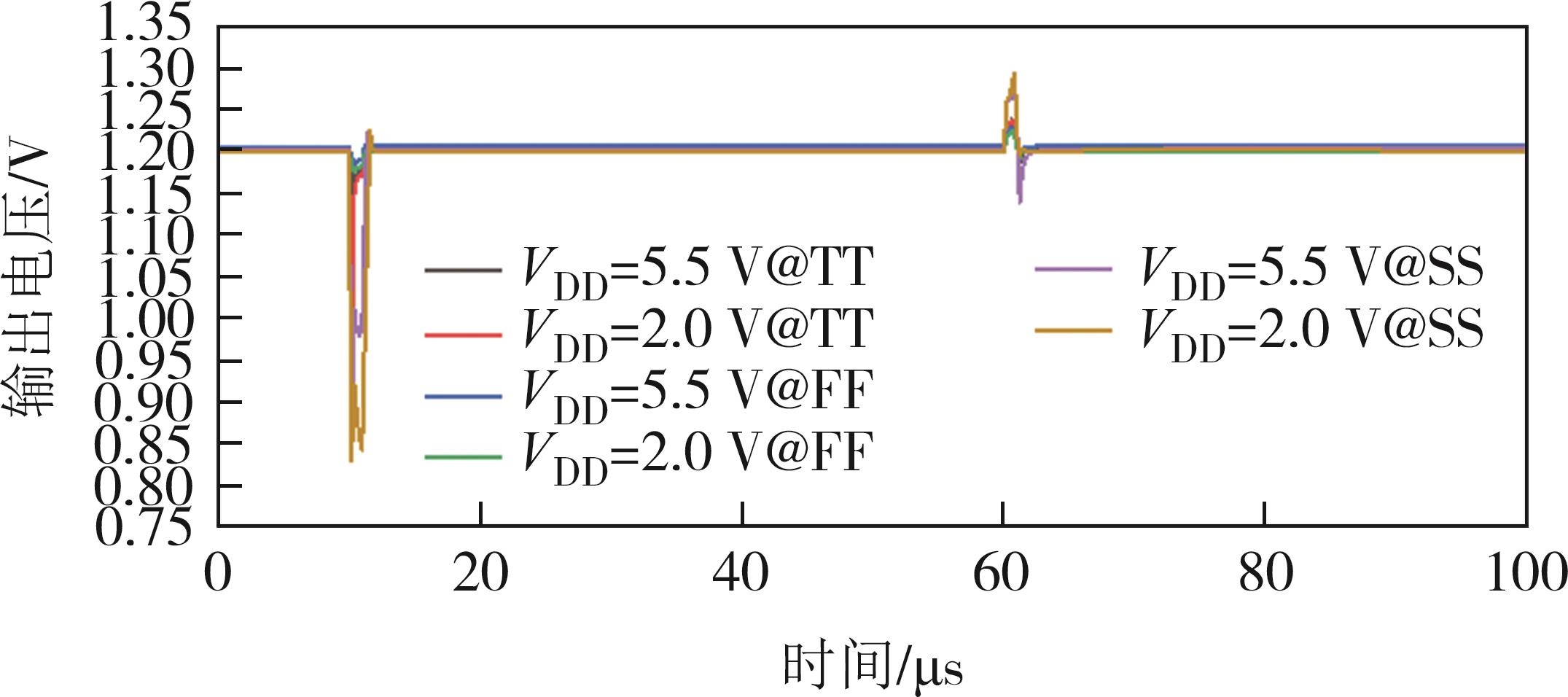

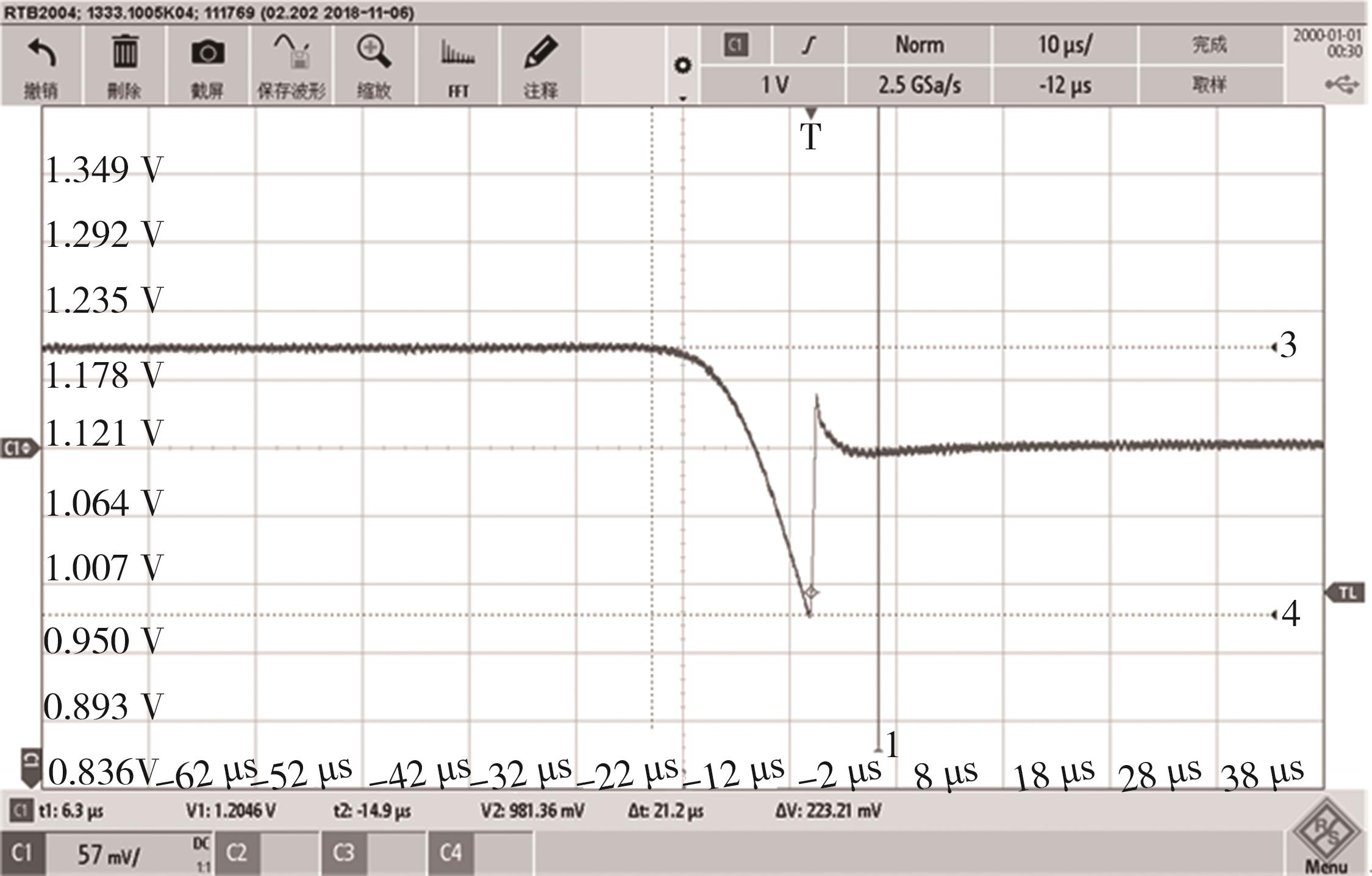

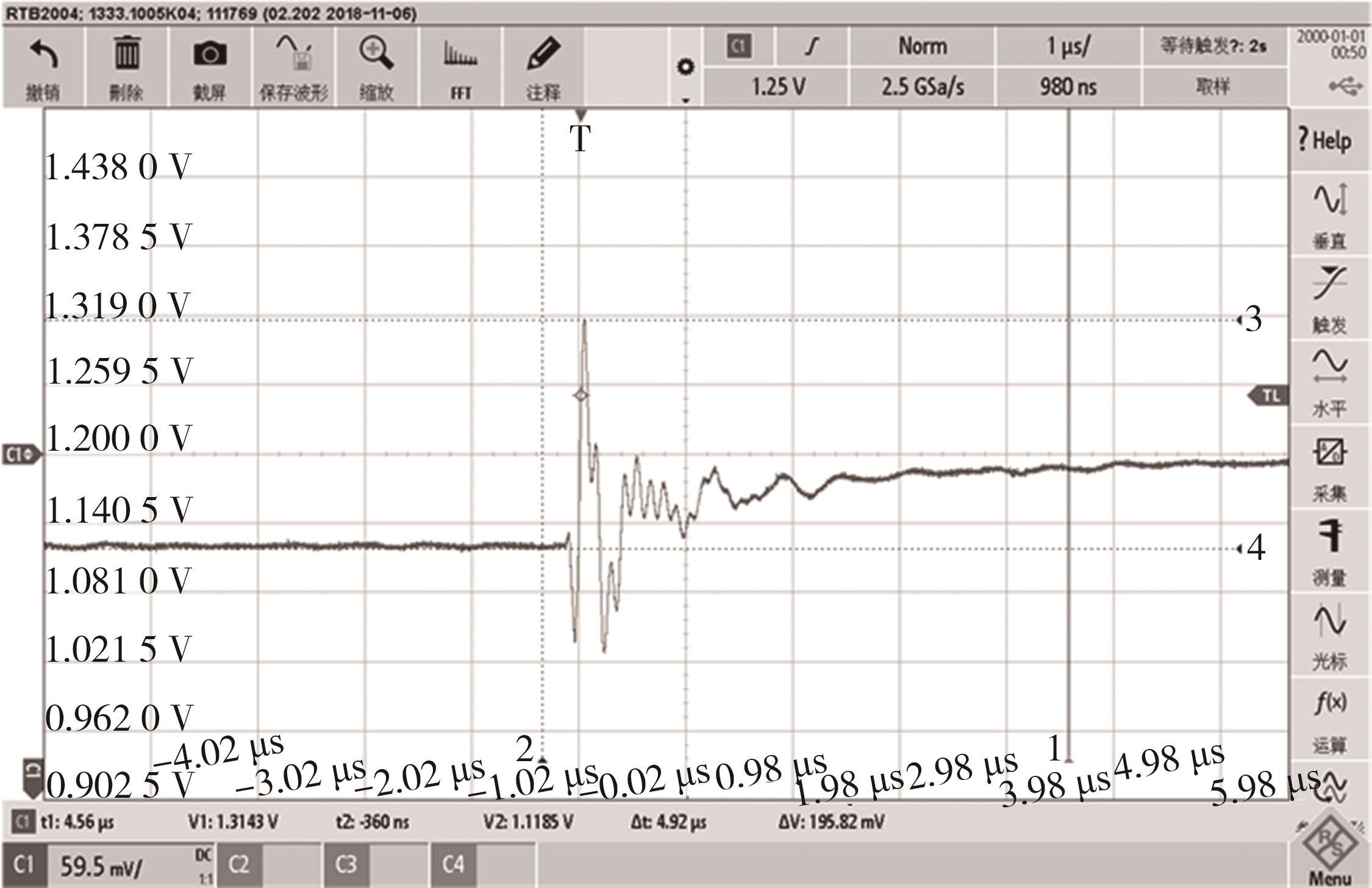

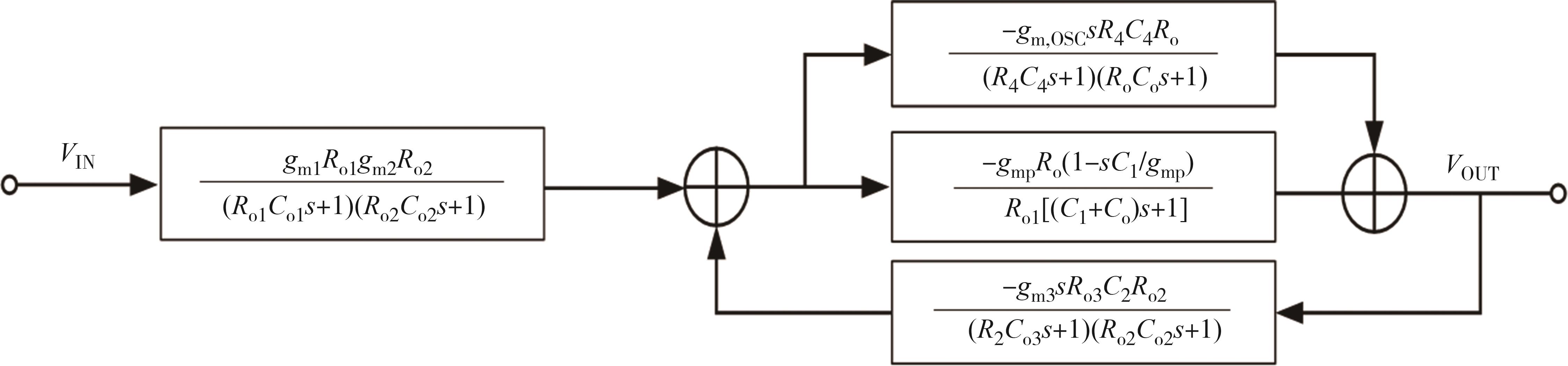

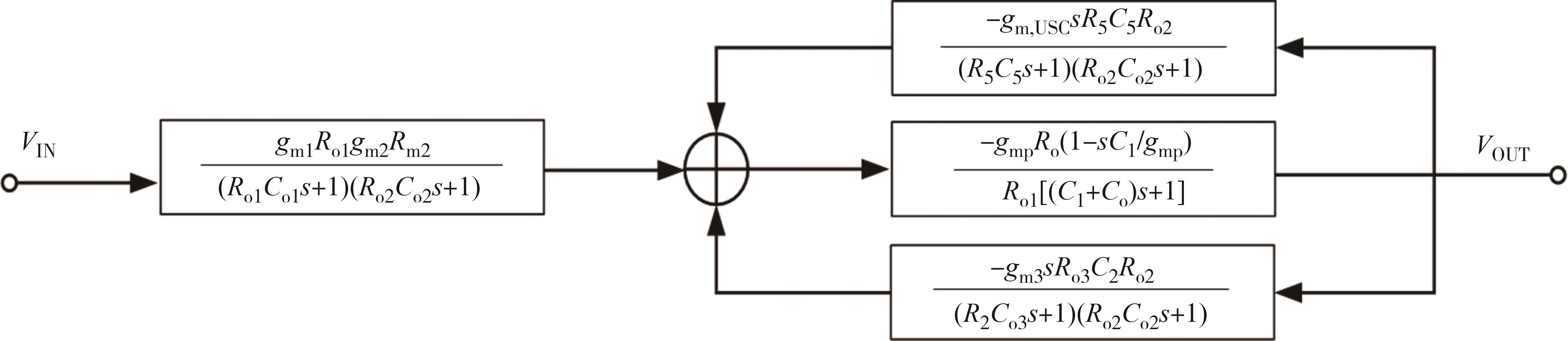

摘要:为提高无片外电容低压差线性稳压器(low-dropout linear regulator, LDO)的瞬态特性, 设计优化负载检测电路和过冲/欠冲抑制电路, 实现一种低功耗高瞬态特性的无片外电容LDO. 负载检测电路通过高比例电流镜采样并跟随LDO负载电流的变化, 自适应地改变误差放大器尾电流的大小以改进系统的带宽与摆率, 从而提高LDO的瞬态响应速度. 在输出电压发生过冲时, 过冲抑制电路利用高通网络检测到功率管栅极电压的变化, 为负载电流开启放电通路, 降低其在输出级的变化量,从而抑制过冲;在输出电压发生欠冲时, 欠冲抑制电路通过为功率管栅极驱动电流开启放电通路,快速提高功率管的输出电流, 进而有效抑制欠冲. 基于0.5 μm CMOS工艺,完成电路设计与测试.结果表明,LDO的输入电压为2~5.5 V, 输出电压为1.2 V;电路最大负载电流为150 mA,线性调整率为1.7 ×10-3;无负载时,静态电流小于6.16 μA;负载电流在1~150 mA@1 μs跳变时,欠冲和过冲电压均小于300 mV.该LDO具有功耗低、瞬态特性高等优势,可满足便携式电子设备的应用需求.

-

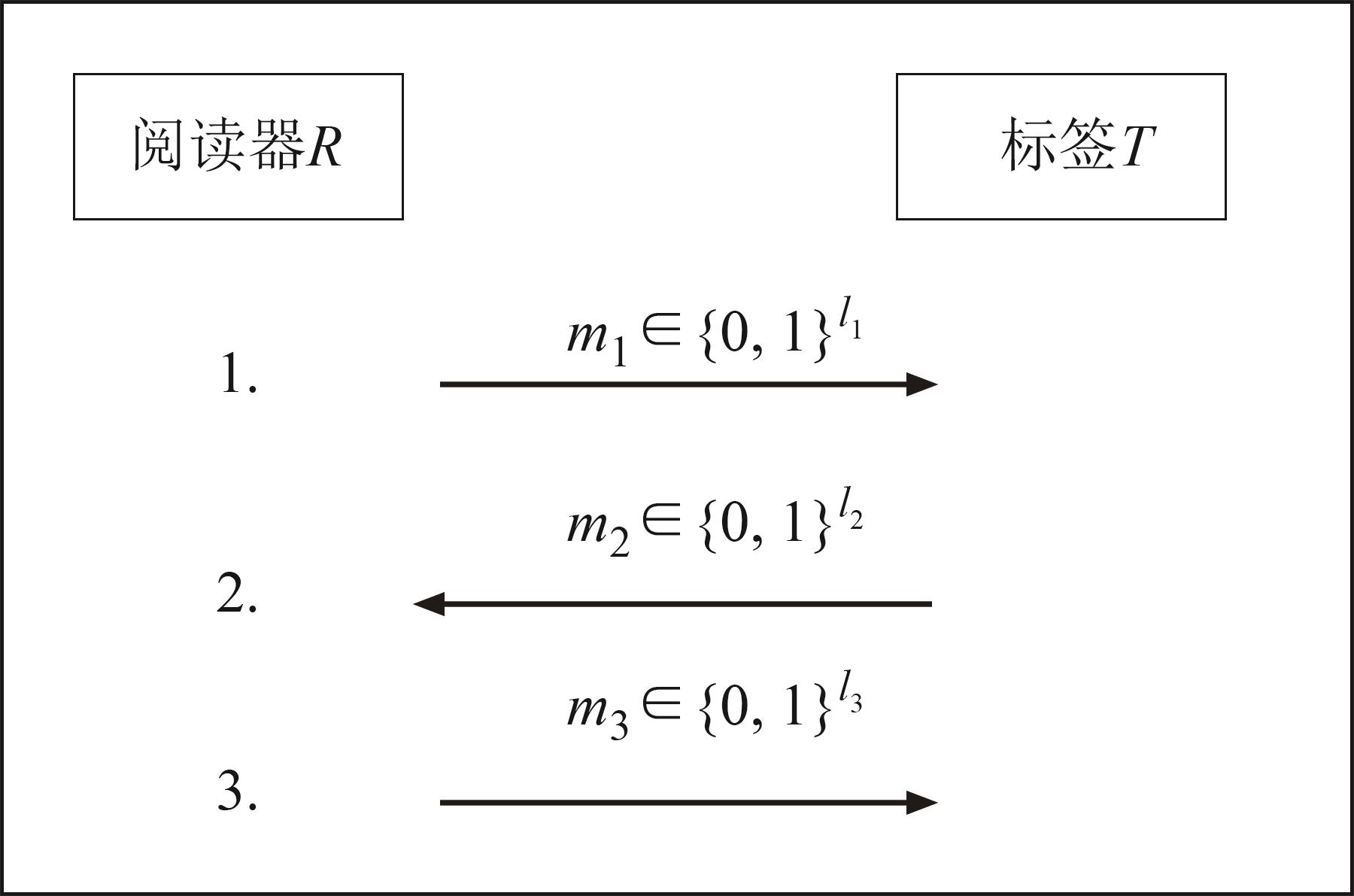

摘要:现代信息技术虽然为商品供应链提供了实时、可视化的管理便利, 但是数字化的信息流通带来了隐私安全问题. 针对这一问题, 利用RFID技术、区块链和现代密码技术, 提出了一个商品所有权转移与追踪方案. 首先建立所有权转移与追踪方案的模型;然后从不可伪造性和隐私性两个方面定义所有权转移与追踪方案的安全性;最后设计了有序聚合签名技术, 并结合区块链设计了一个高效、安全且带隐私保护的所有权转移与追踪(OTT,ownership transfer and tracking)方案. 在OTT中, 仅要求标签具有基础的计算和存储能力, 因此OTT方案可以适用于轻量级的标签;有序聚合签名不但压缩了区块链上的数字签名数据, 而且提供了一种刻画商品流通路径的方法.

-

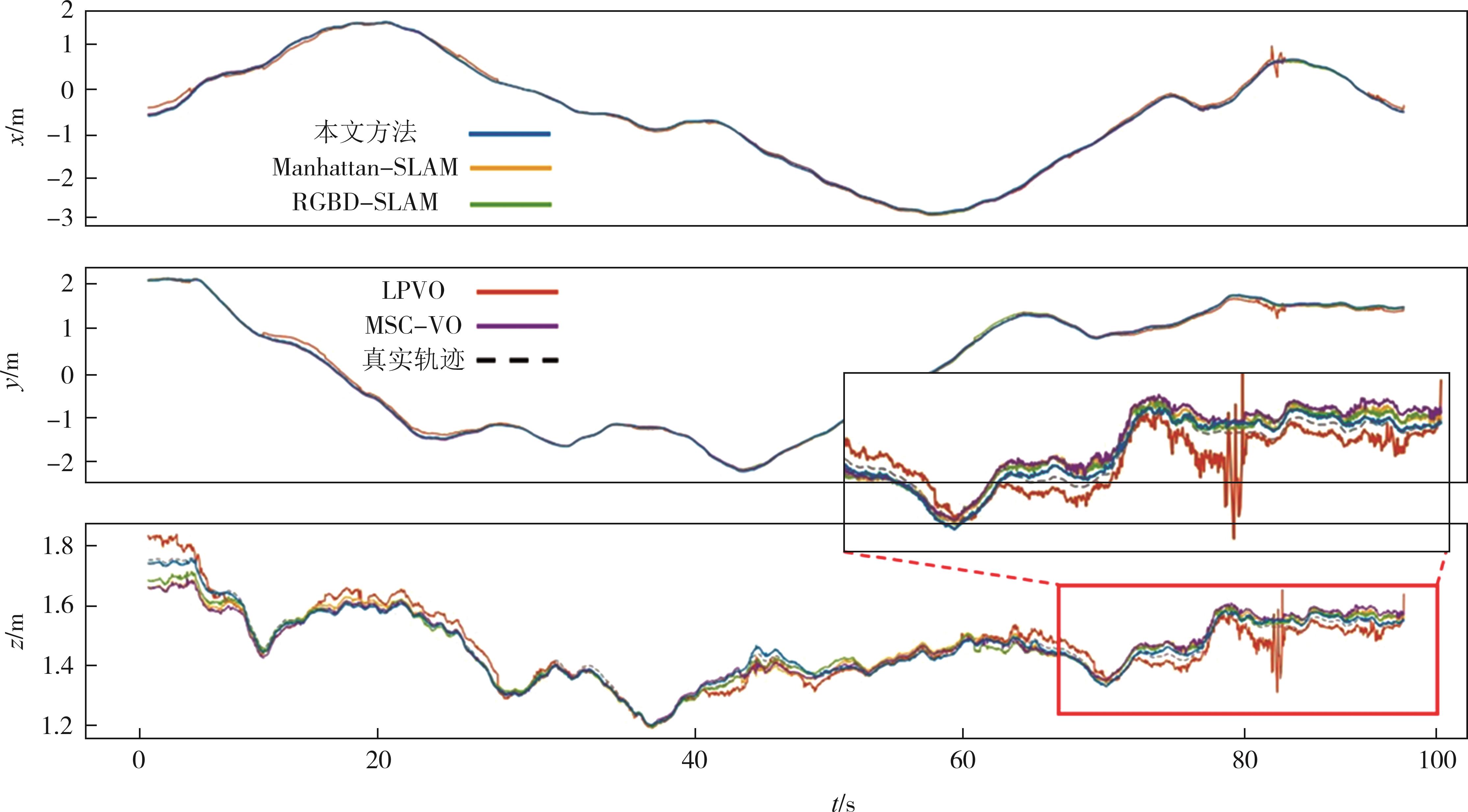

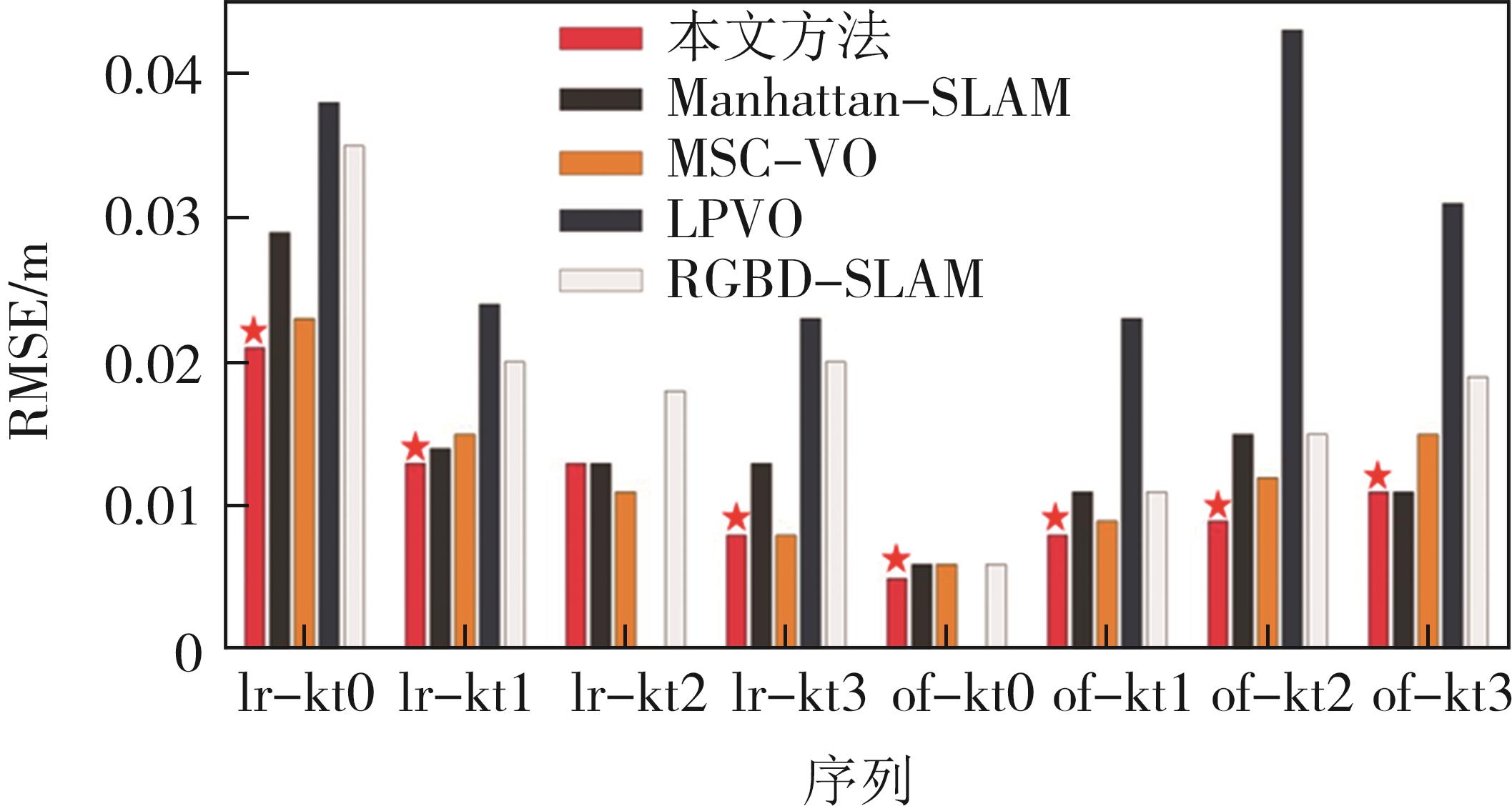

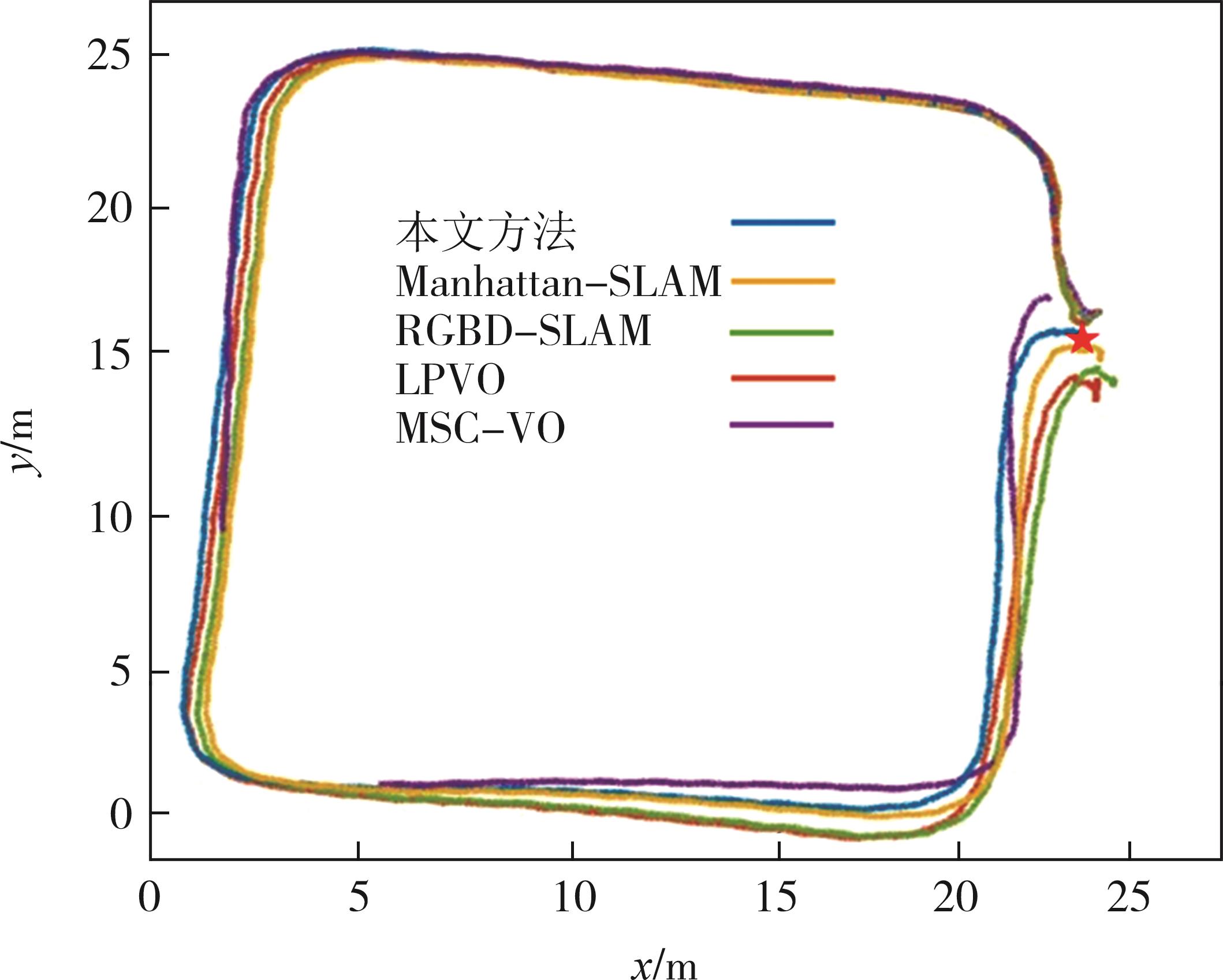

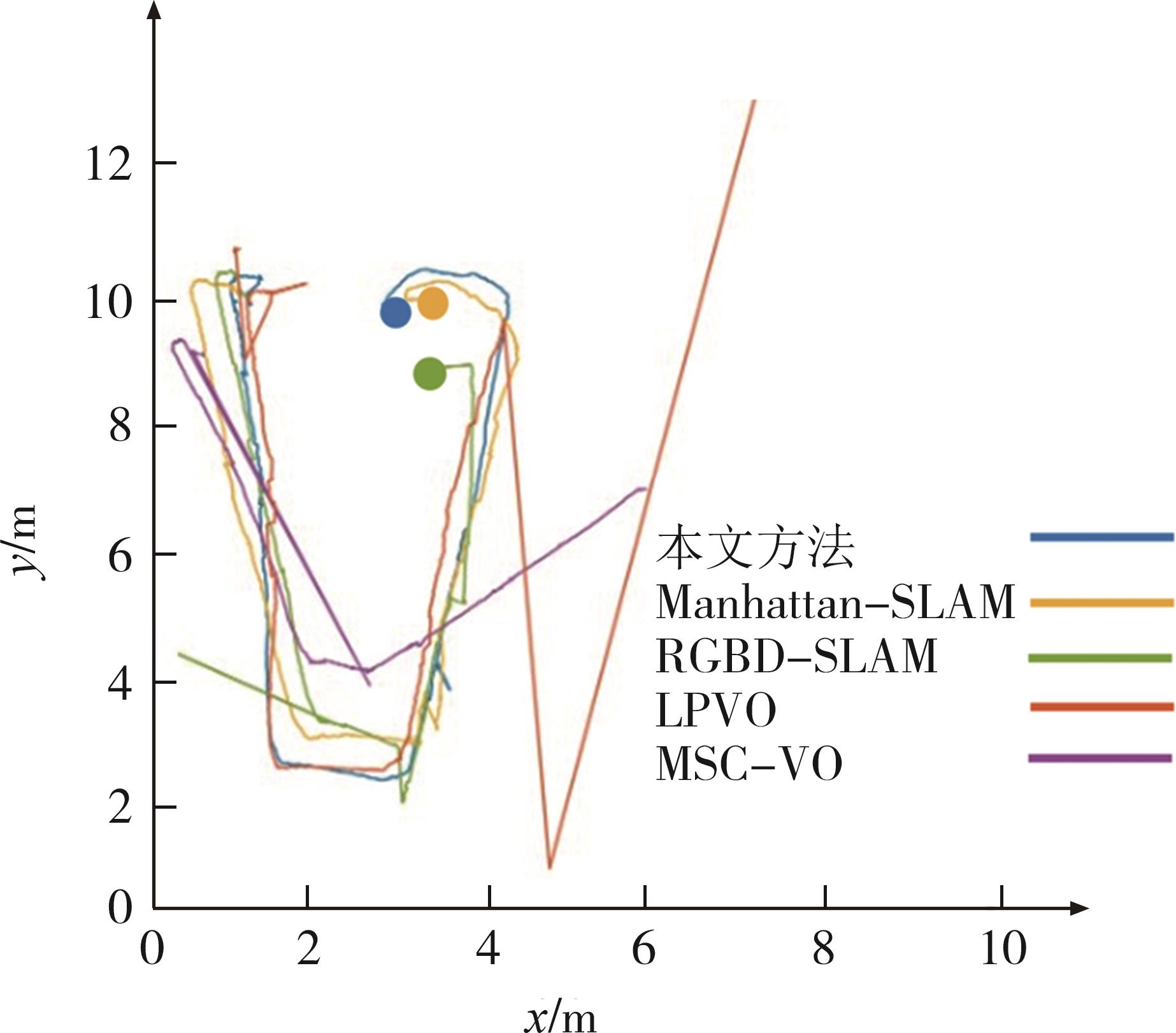

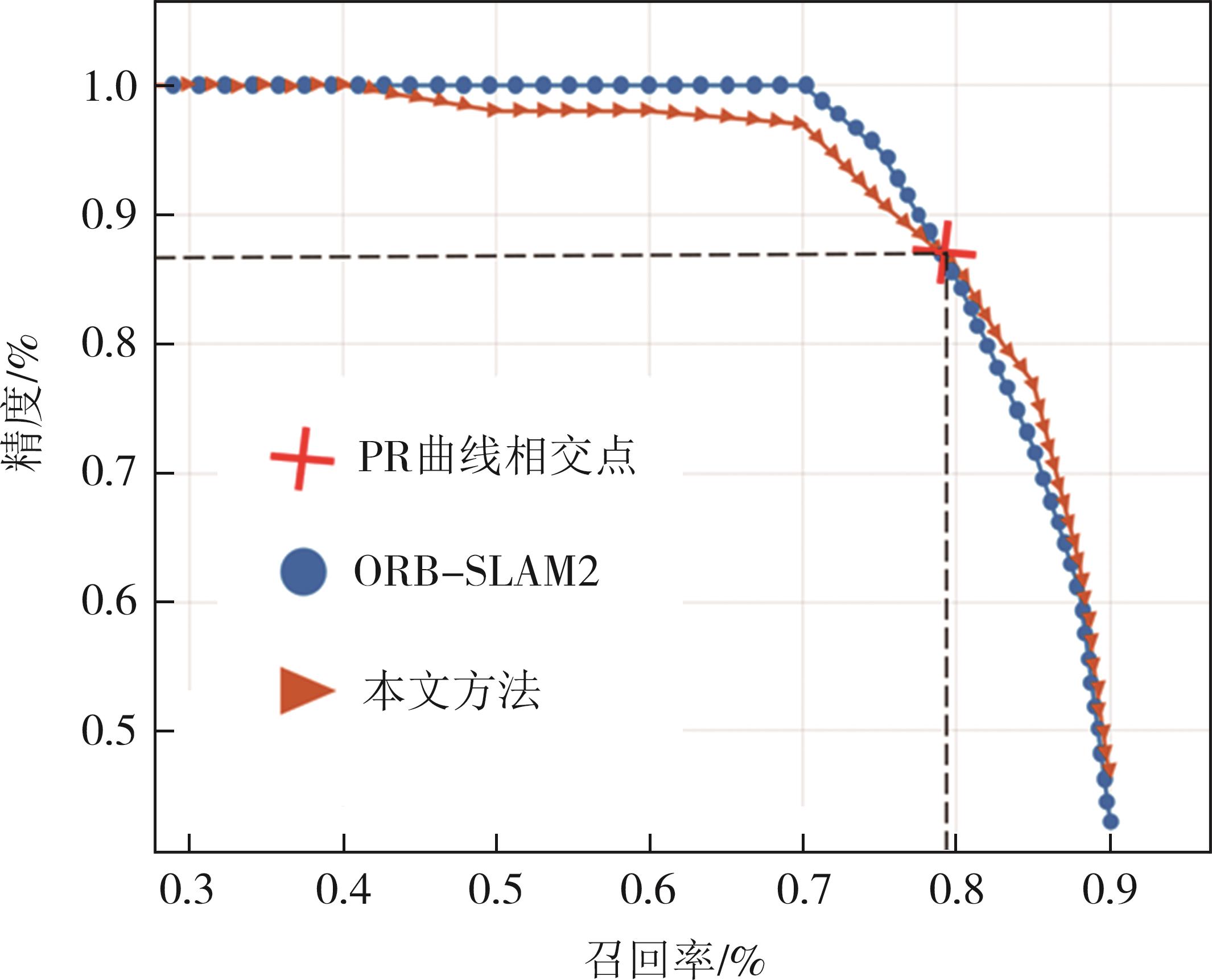

秦洪懋 1,2,燕龙叶 1,黄圣杰 1,张润邦 1,郭瑾朋 1,3,周云水 1?

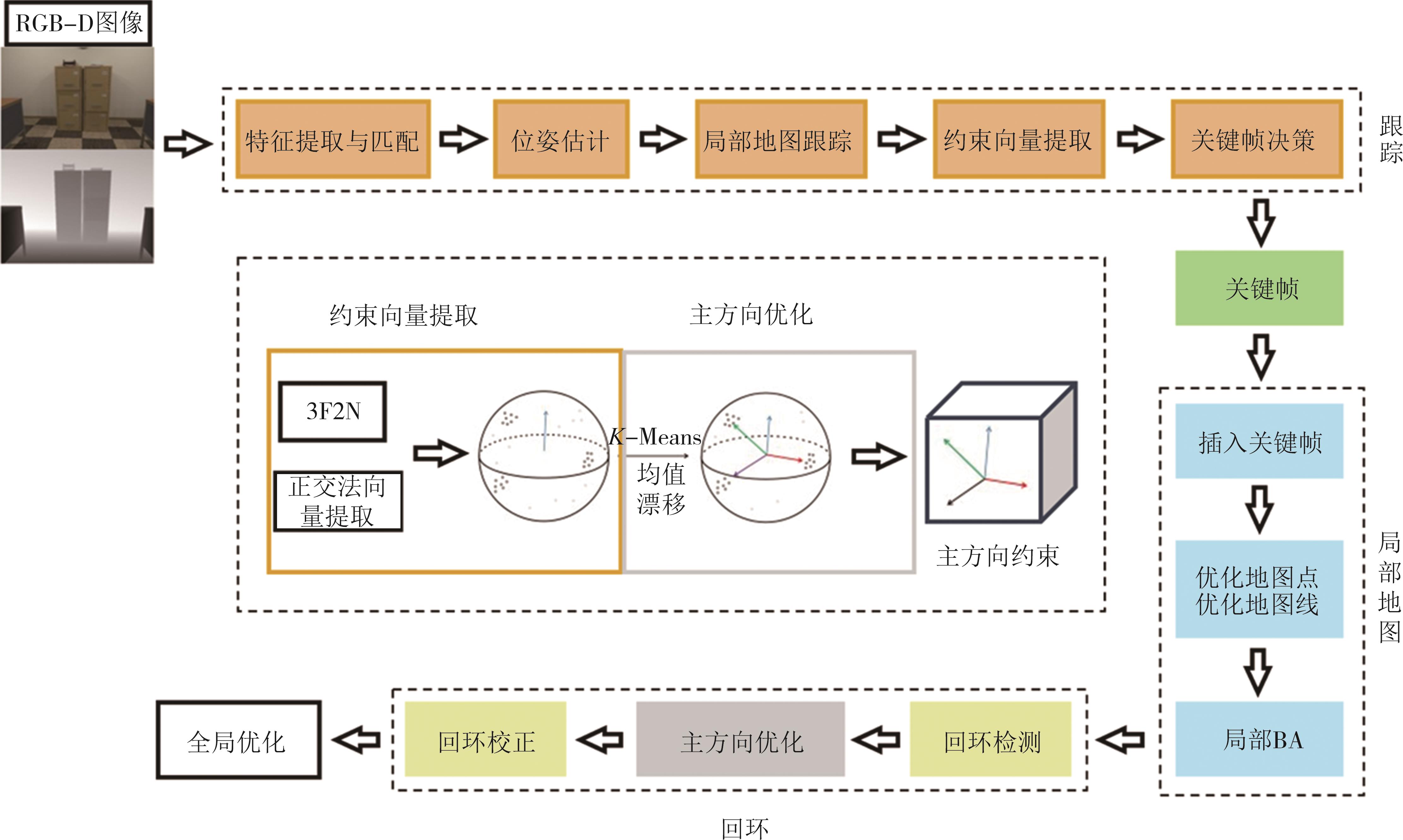

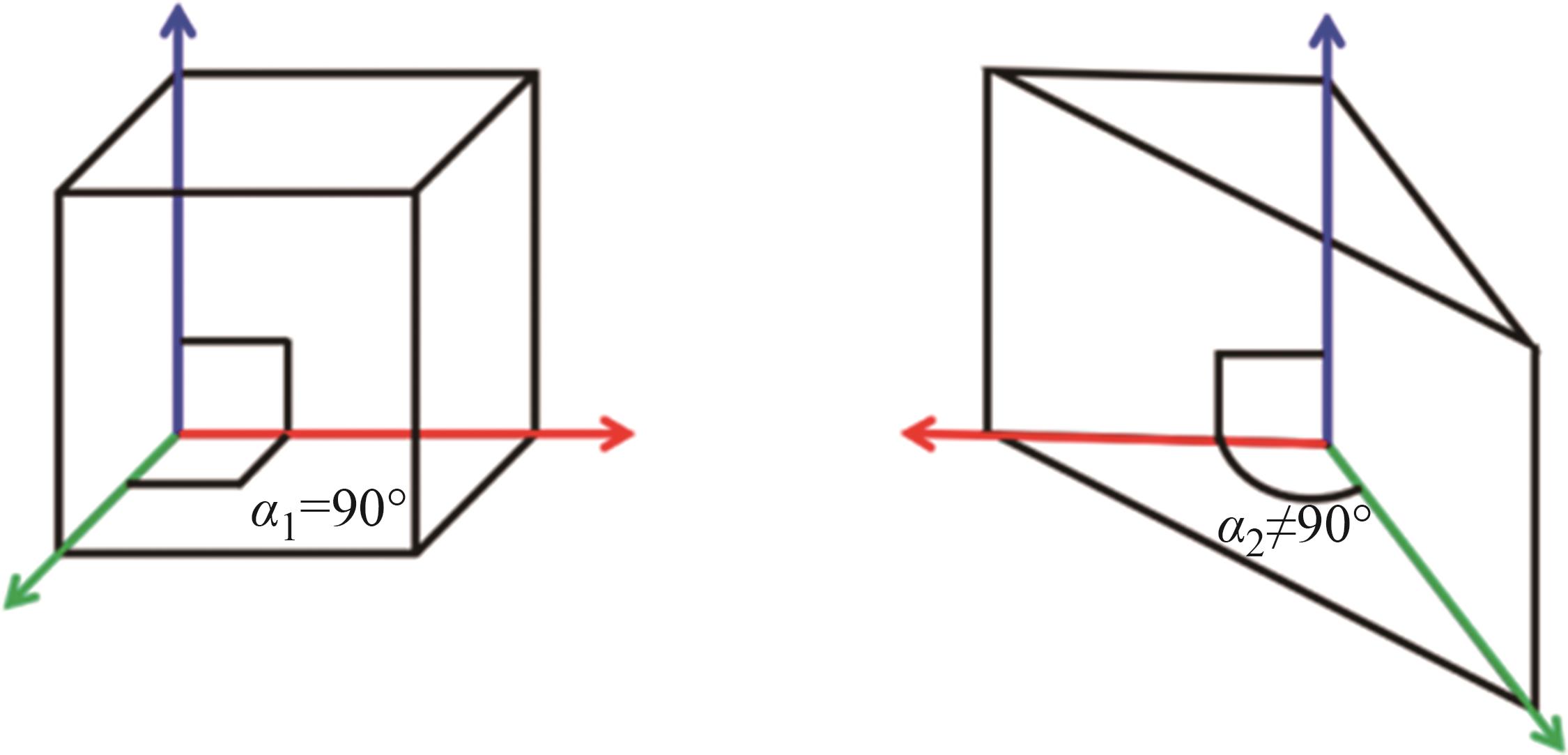

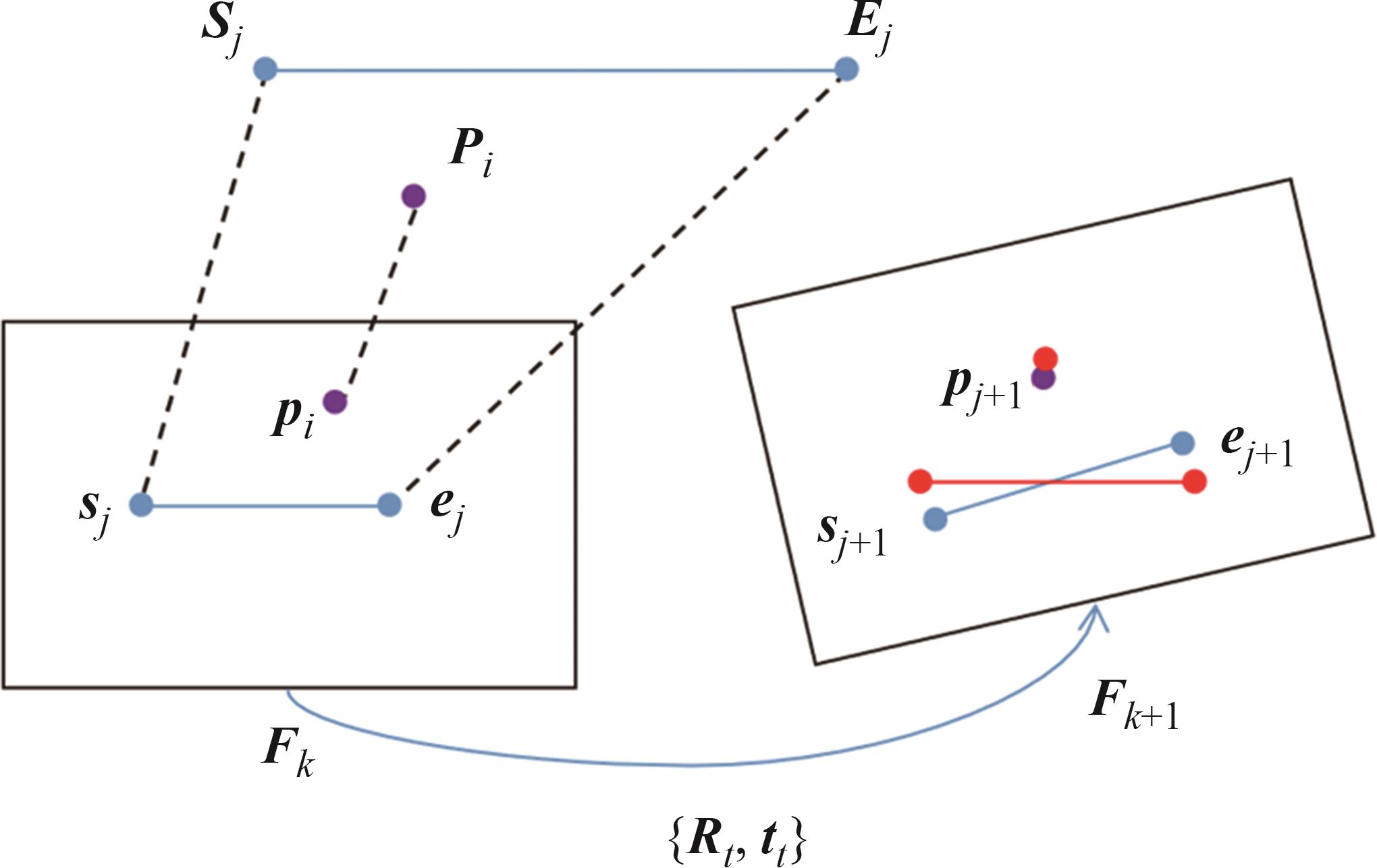

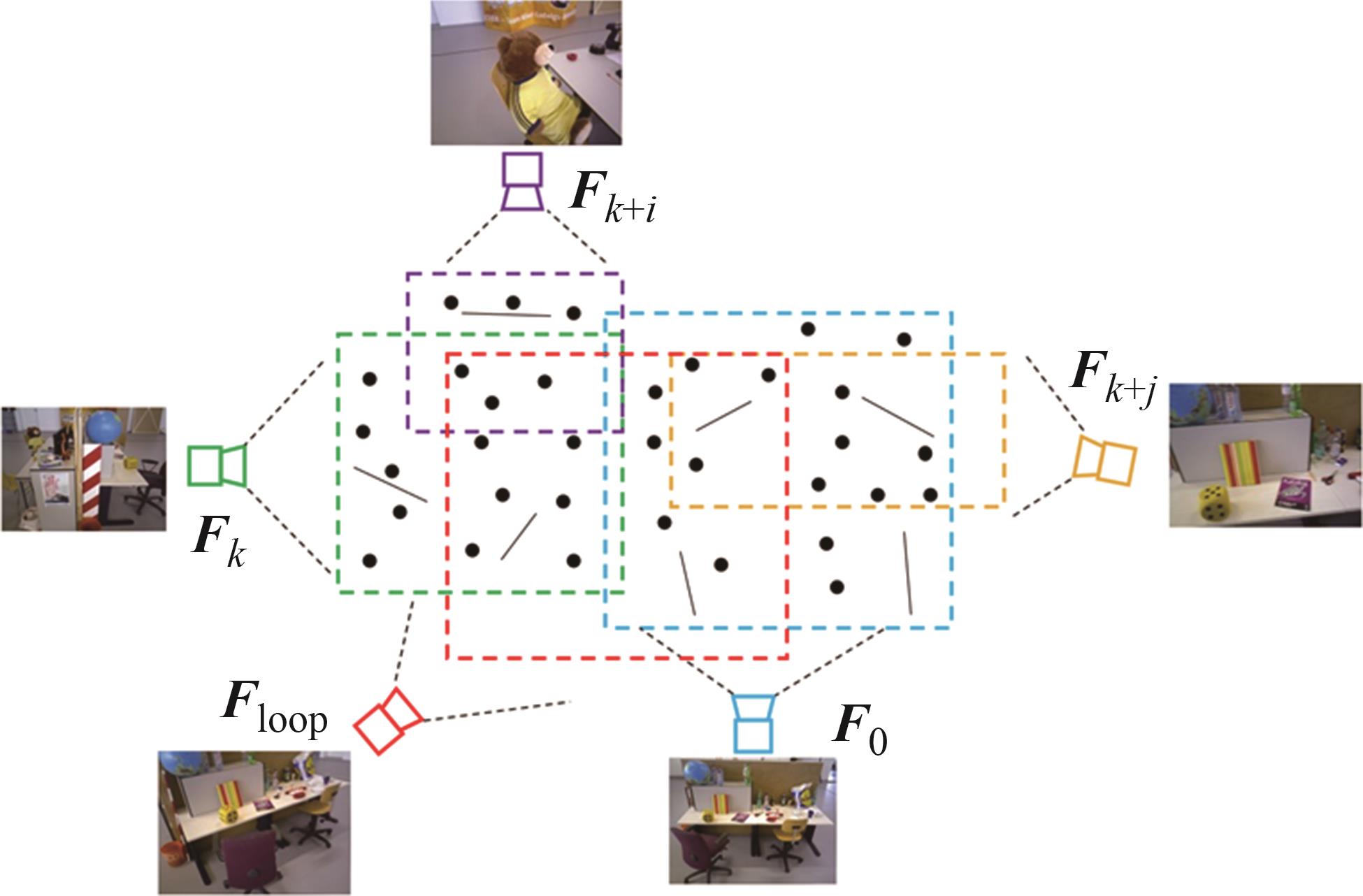

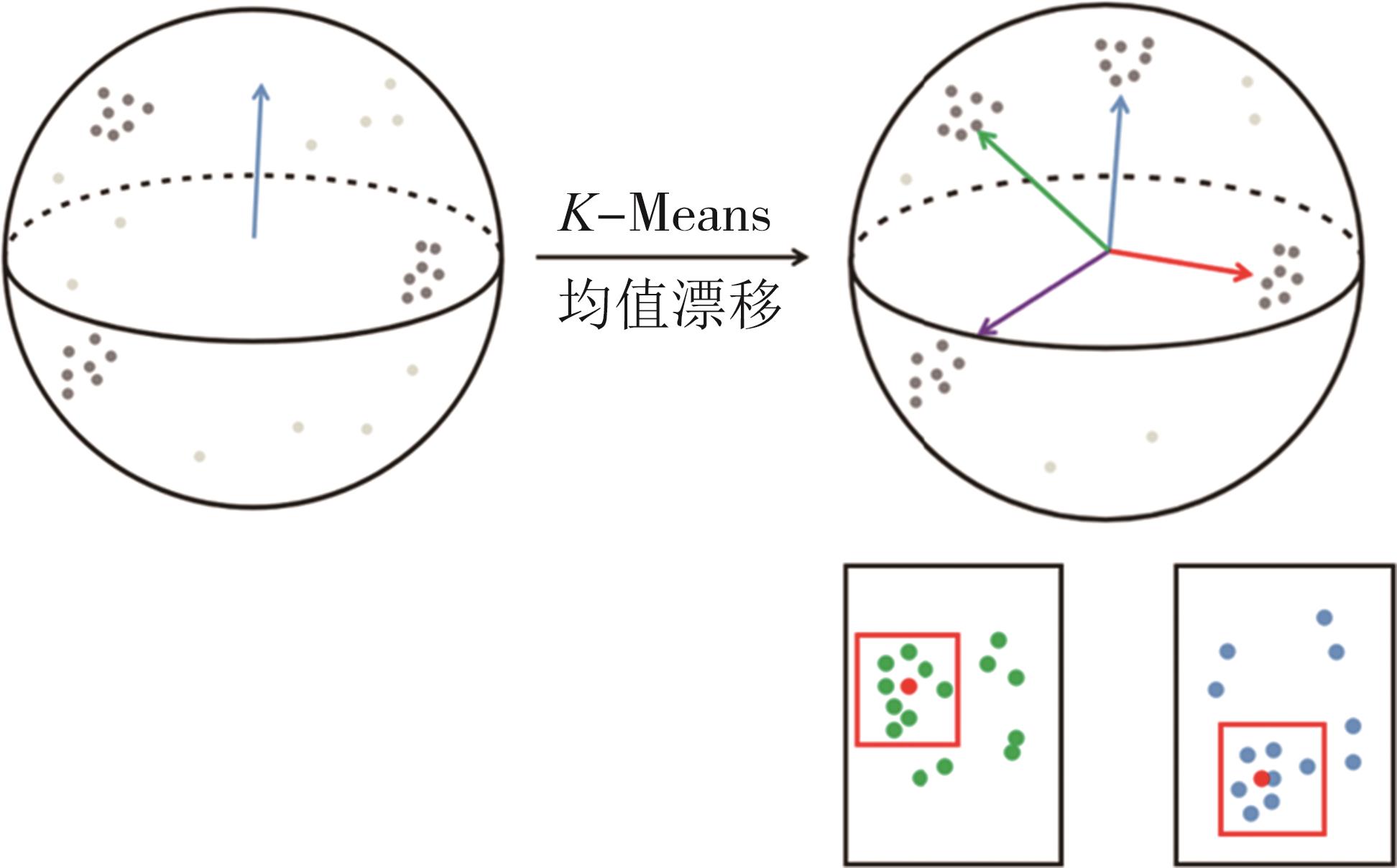

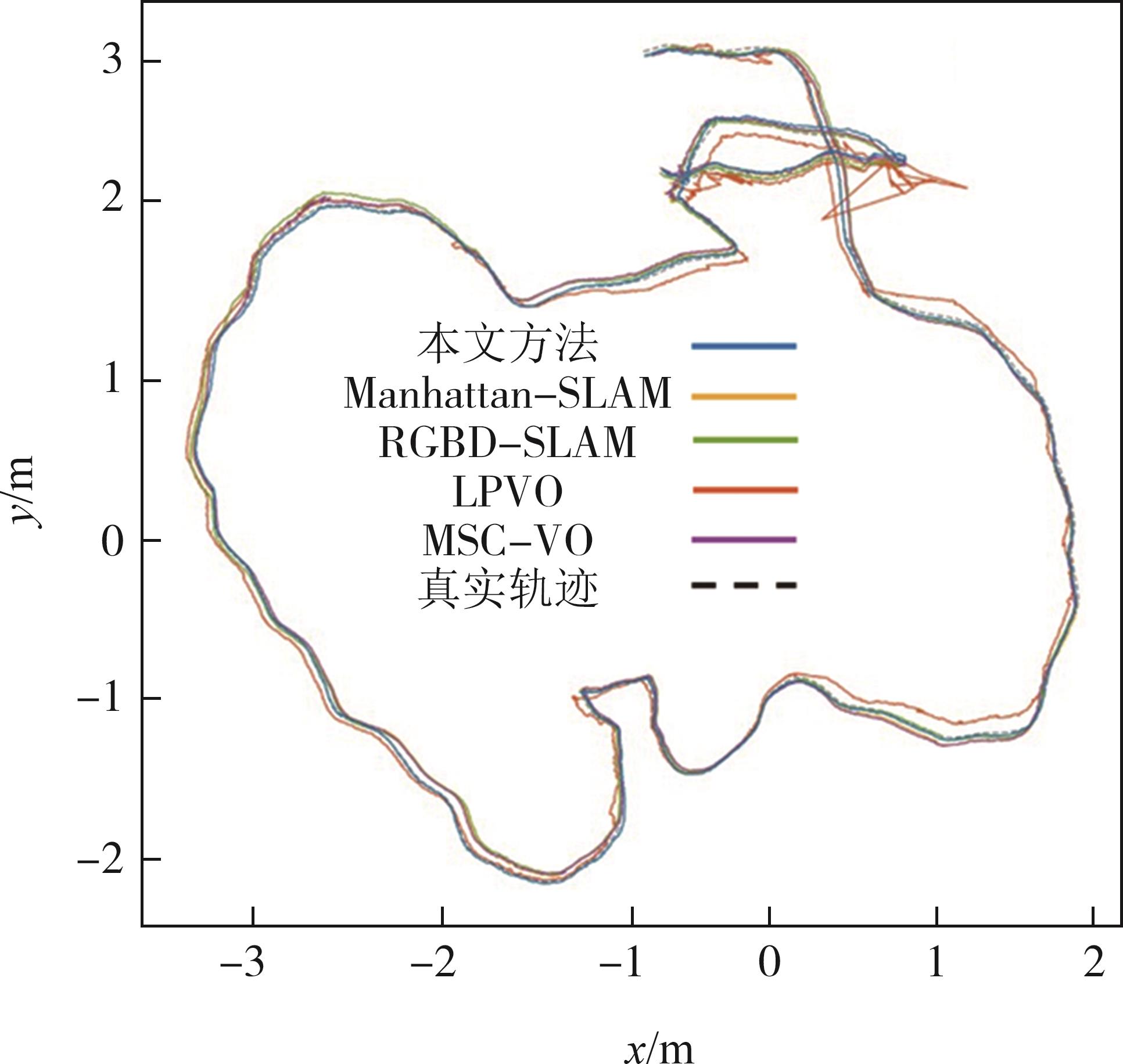

摘要:在机器人的同时定位与建图(simultaneous localization and mapping, SLAM)方法中, 视觉方案在纹理不足的室内场景中稳定性差, 使用结构化假设能够缓解上述问题, 但如果室内场景不严格满足结构化假设, 则将导致错误的位姿估计. 更加通用的结构化假设以及更可靠的回环检测方法有助于解决上述问题, 以提高室内场景视觉定位的鲁棒性. 为此提出了一种鲁棒的多层空间结构假设视觉SLAM方法. 该方法利用场景中的结构化信息, 使用主方向约束定义场景来辅助定位, 同时使用轻量级的结构化假设回环来降低累积漂移, 以构建一种高鲁棒性、低漂移的同时定位建图算法. 我们通过实车数据和开源数据集进行了大量试验, 试验结果表明, 与其他开源方法相比本文方法具有更高的定位鲁棒性和精度表现. 所述回环检测方法具有更高的检测率, 回环的场景下定位精度平均提升31.8%.

-

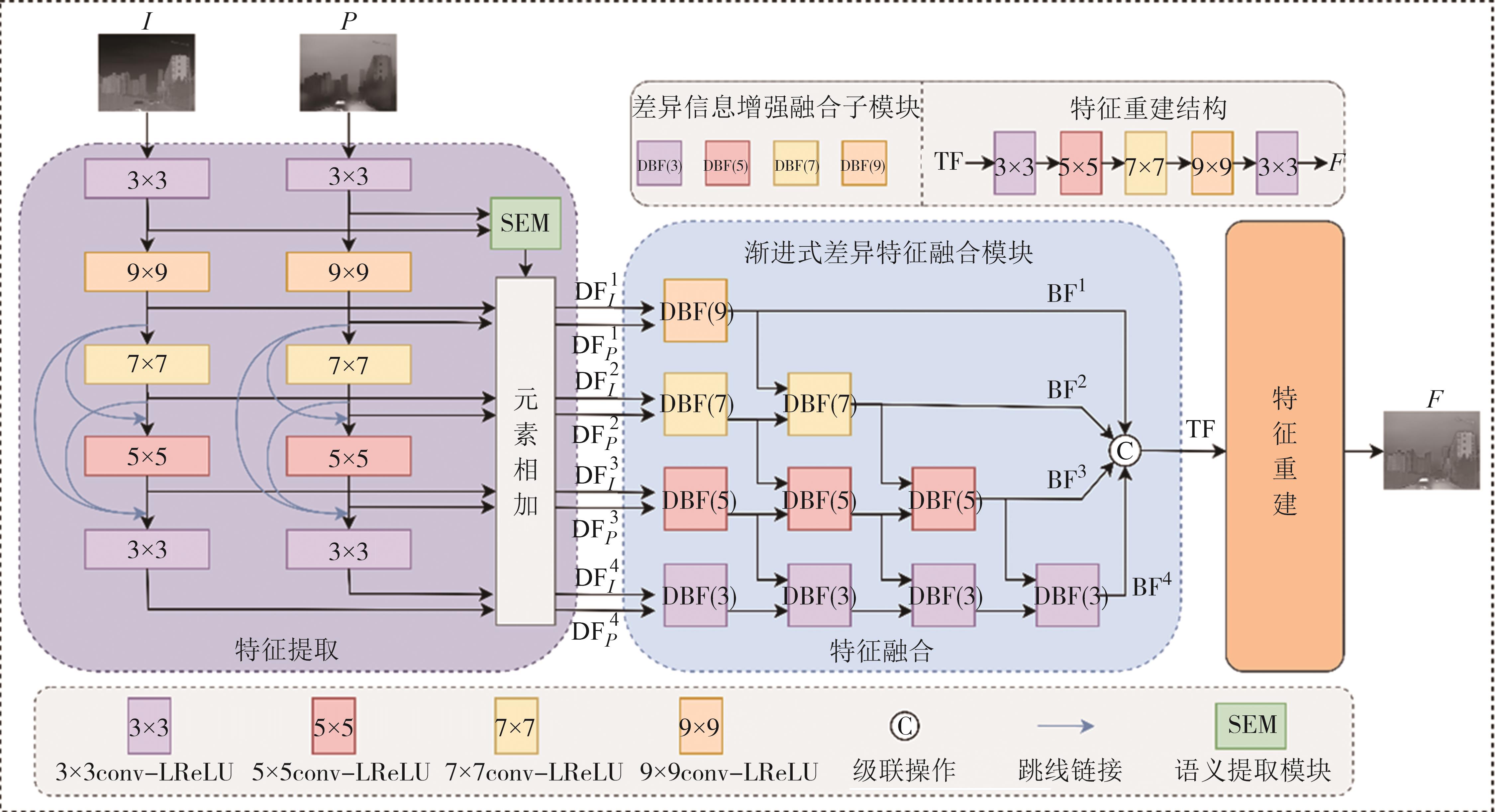

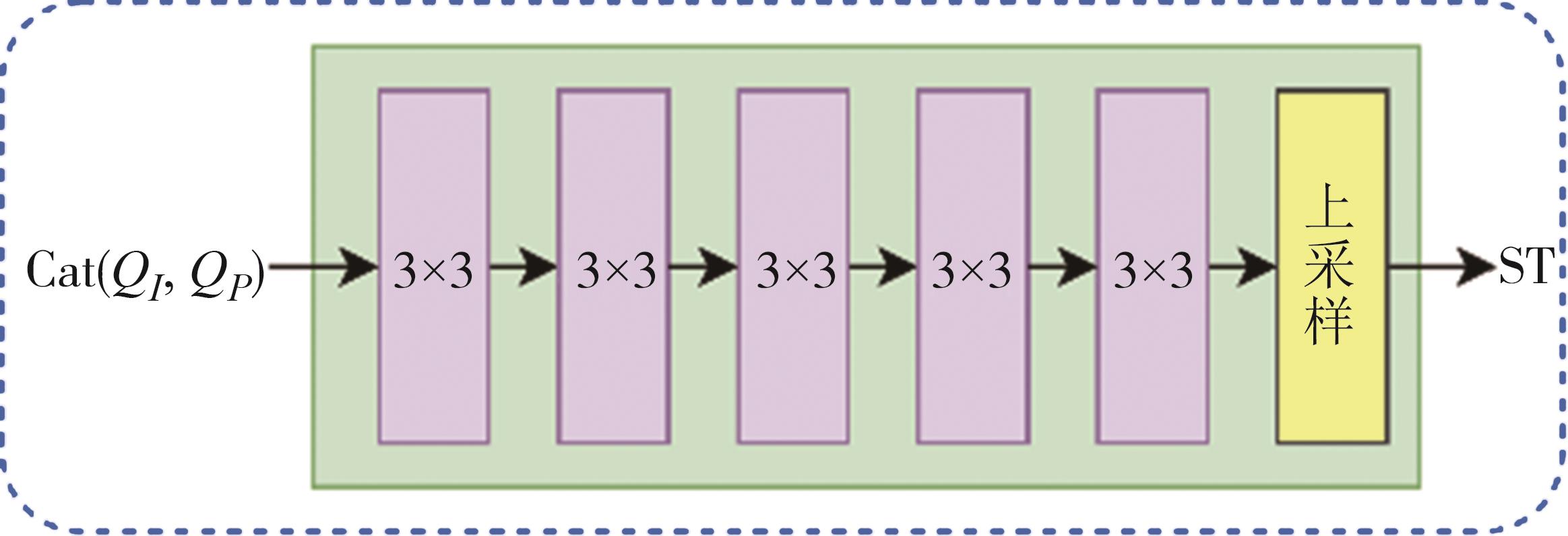

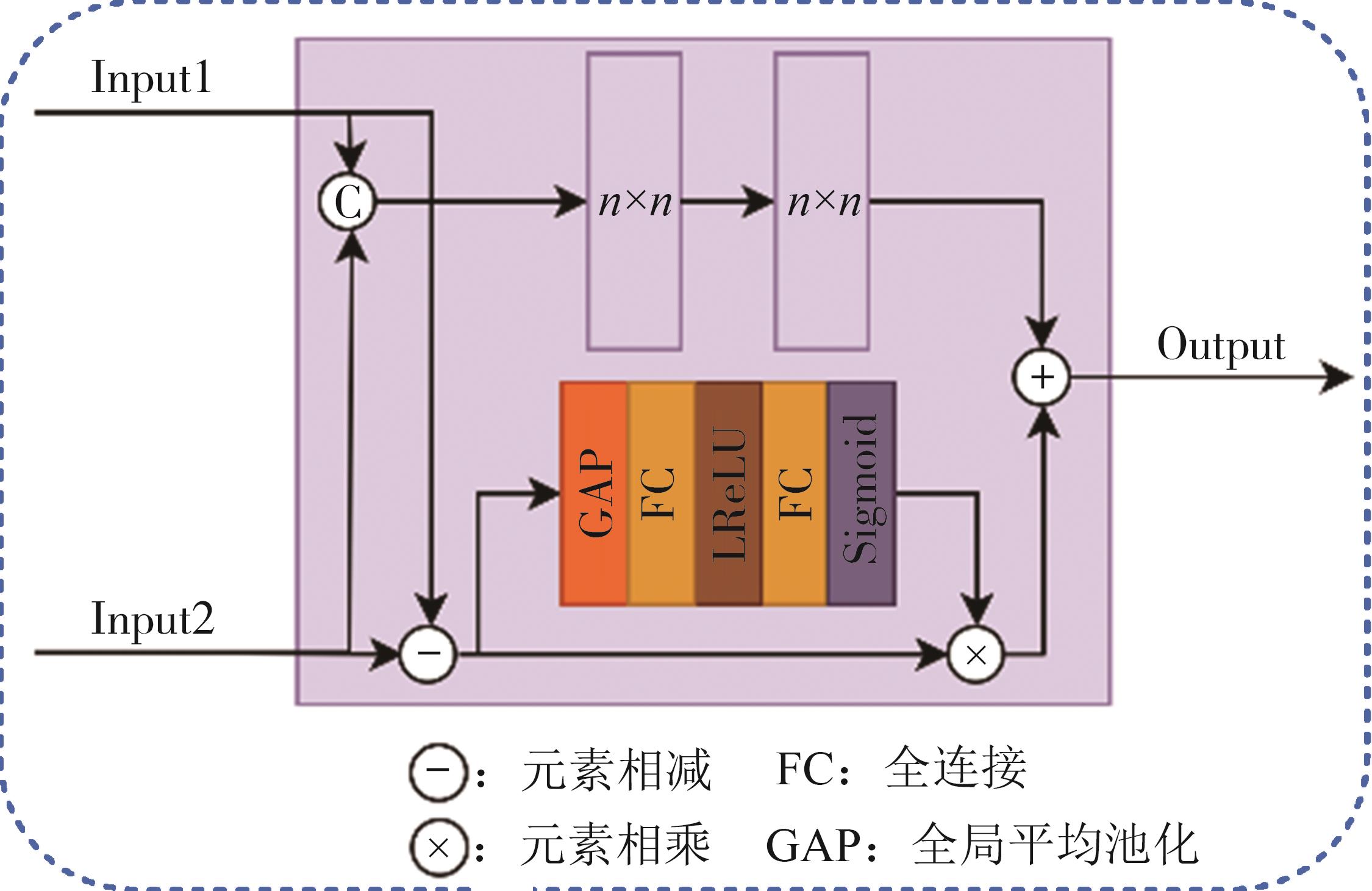

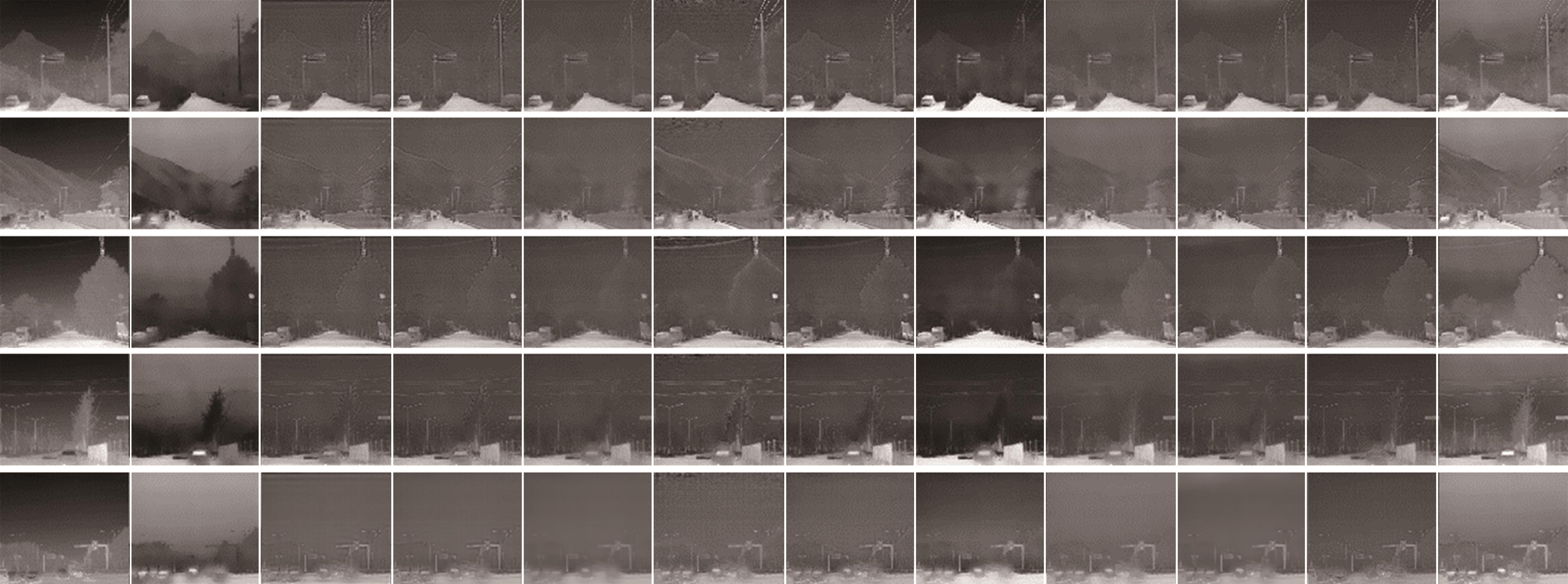

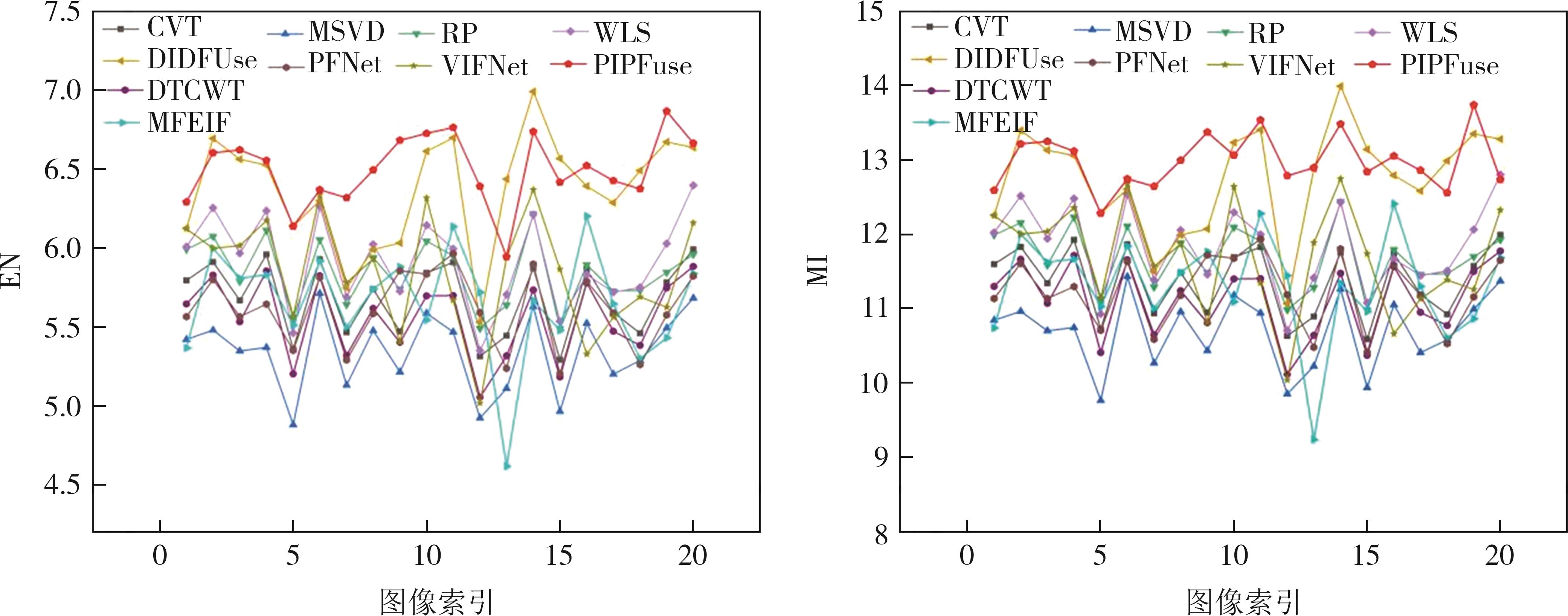

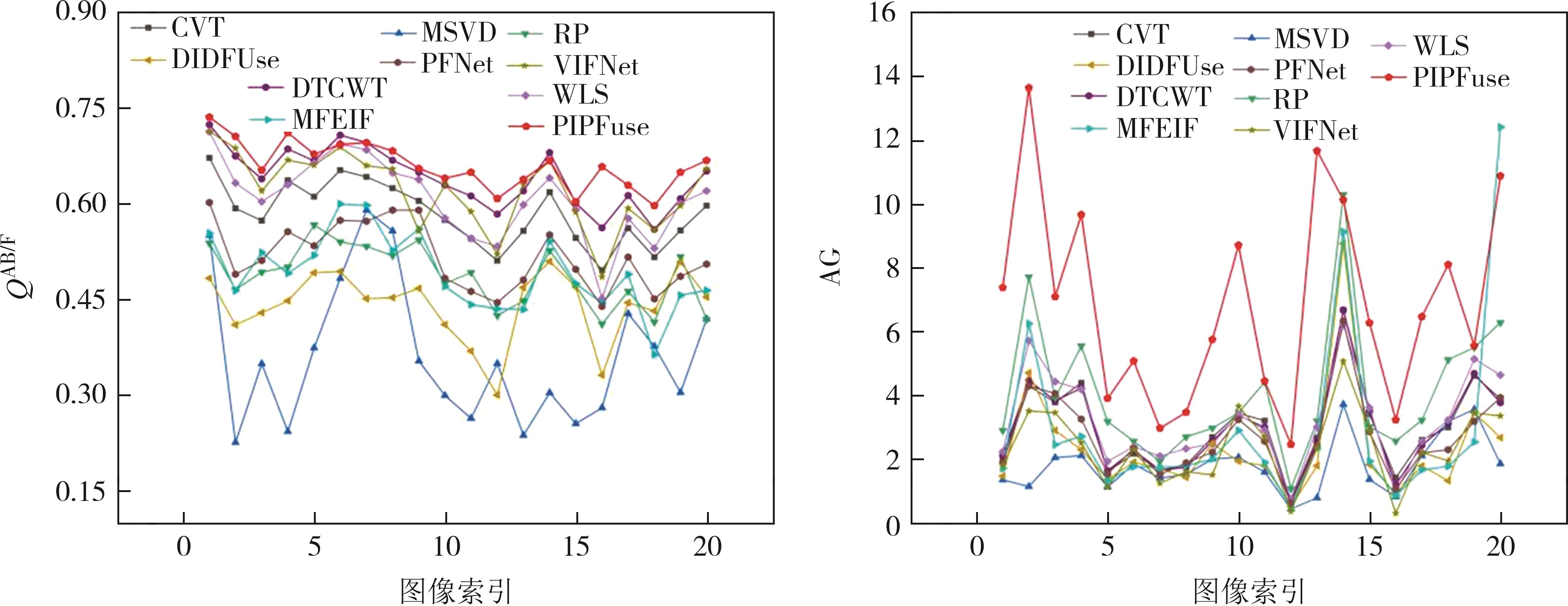

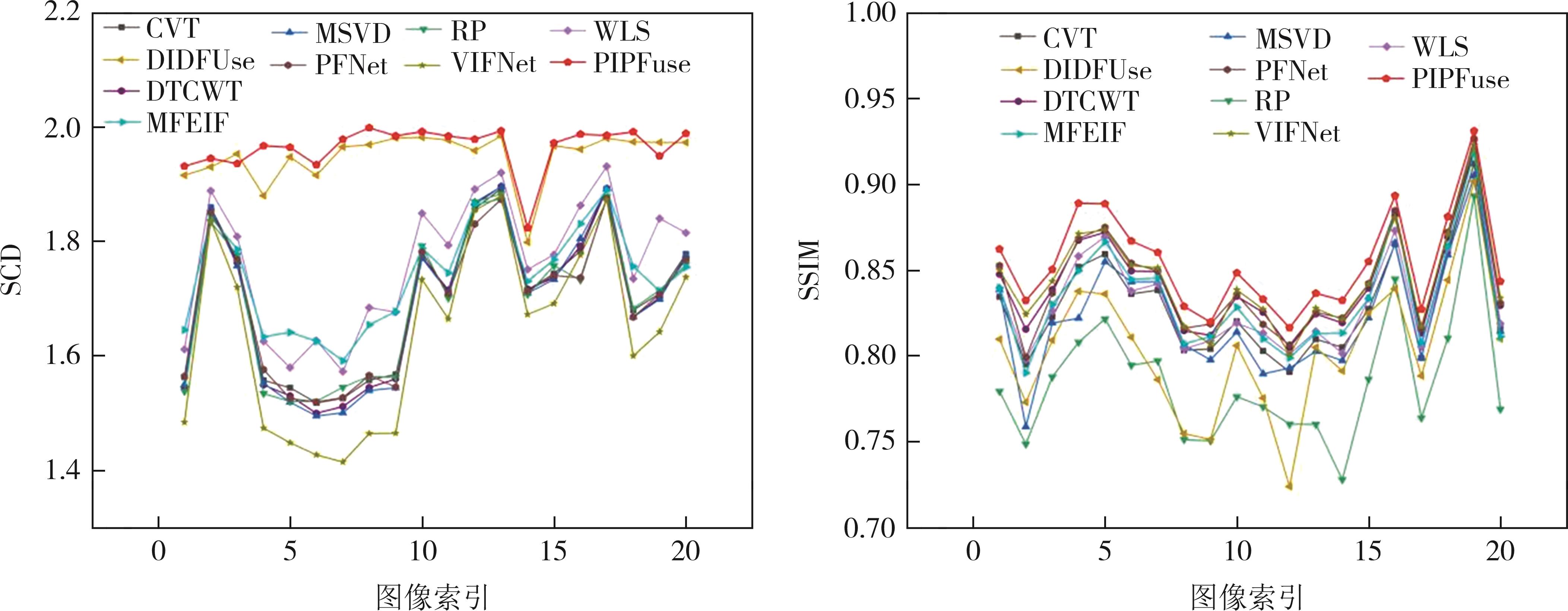

摘要:在复杂环境下, 传统的红外探测方法具有较大的局限性, 需要将偏振技术与红外技术融合. 针对现有的卷积神经网络方法多尺度信息提取能力不足和融合子网融合不充分的问题, 为了改善红外偏振融合图像质量, 提高红外成像技术在复杂背景下的目标识别能力, 本文提出了一种基于多尺度特征的渐进式红外偏振图像融合方法(progressive infrared polarization image fusion method based on multi-scale features, PIPFuse). 首先, 特征提取部分采用语义提取模块和多尺度密集块, 用来提取语义增强的多尺度深度特征;其次, 为了减少信息丢失和增强显著信息, 融合子网采用渐进式差异信息增强融合模块进行特征融合;最后, 通过解码融合特征得到最终的融合图像. 与9种经典图像融合方法比较, 该方法在6项评价指标上均优于其他对比融合方法, 且主观视觉上目标纹理更加清晰, 对比度更高.

-

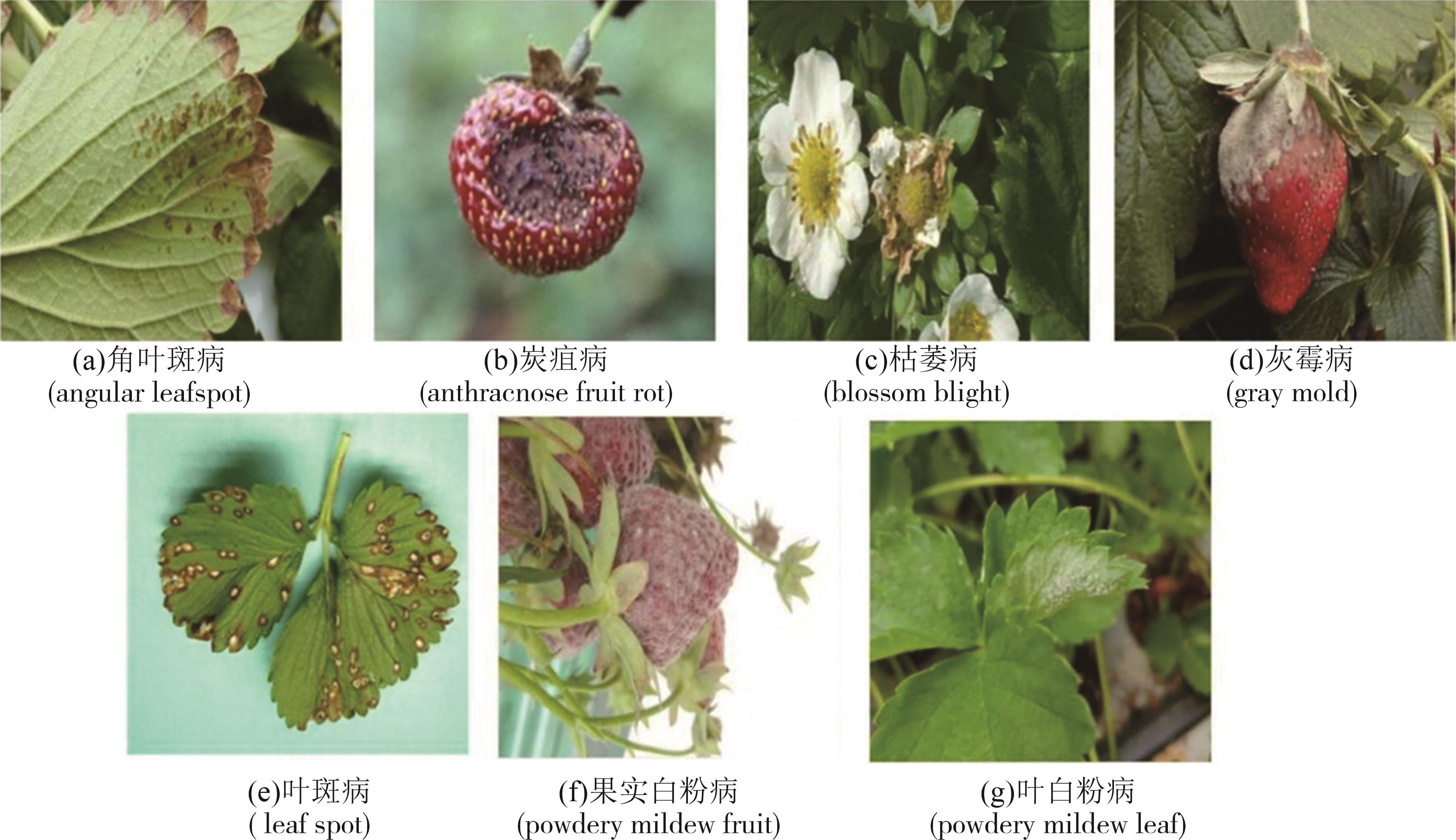

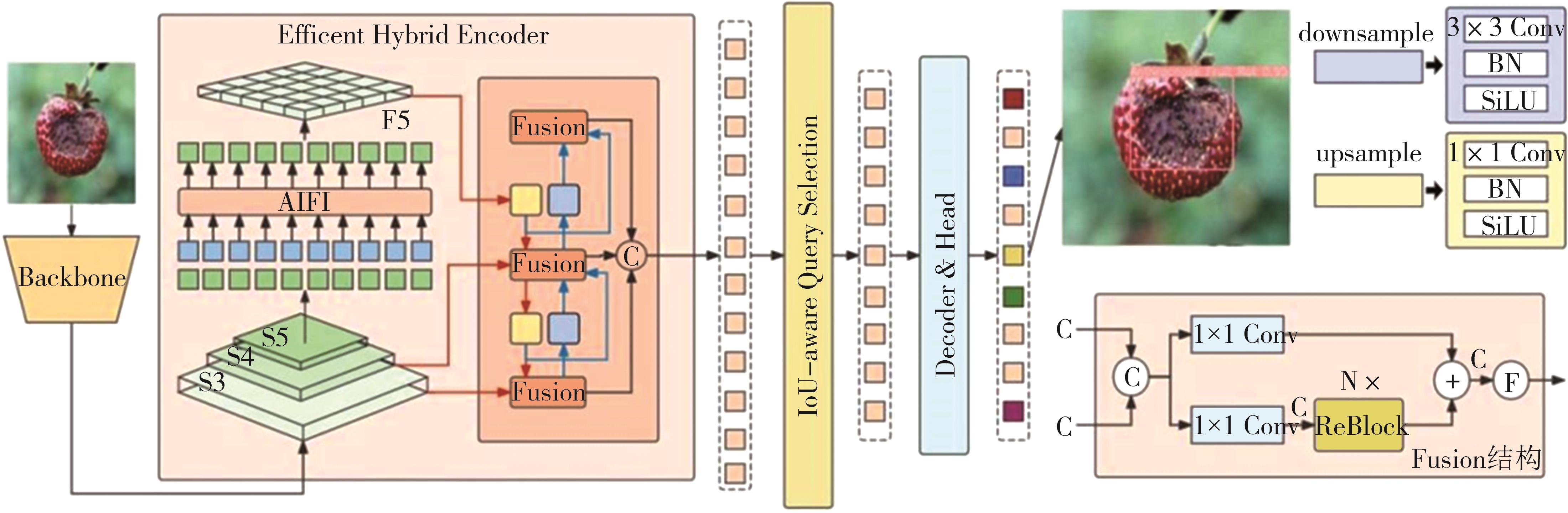

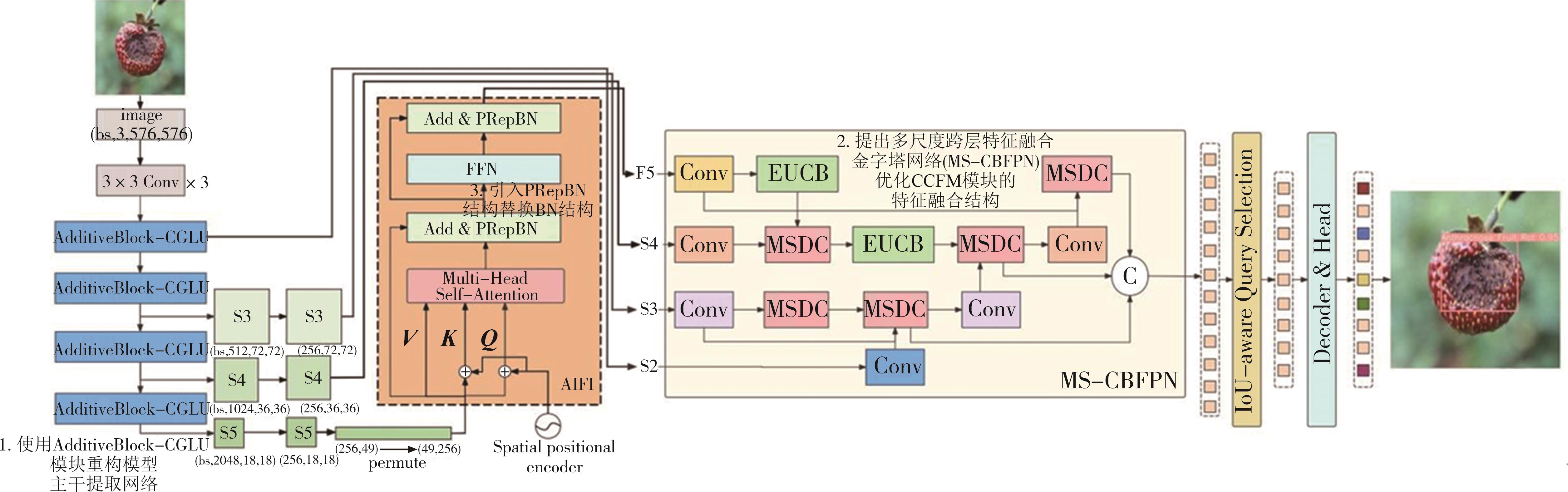

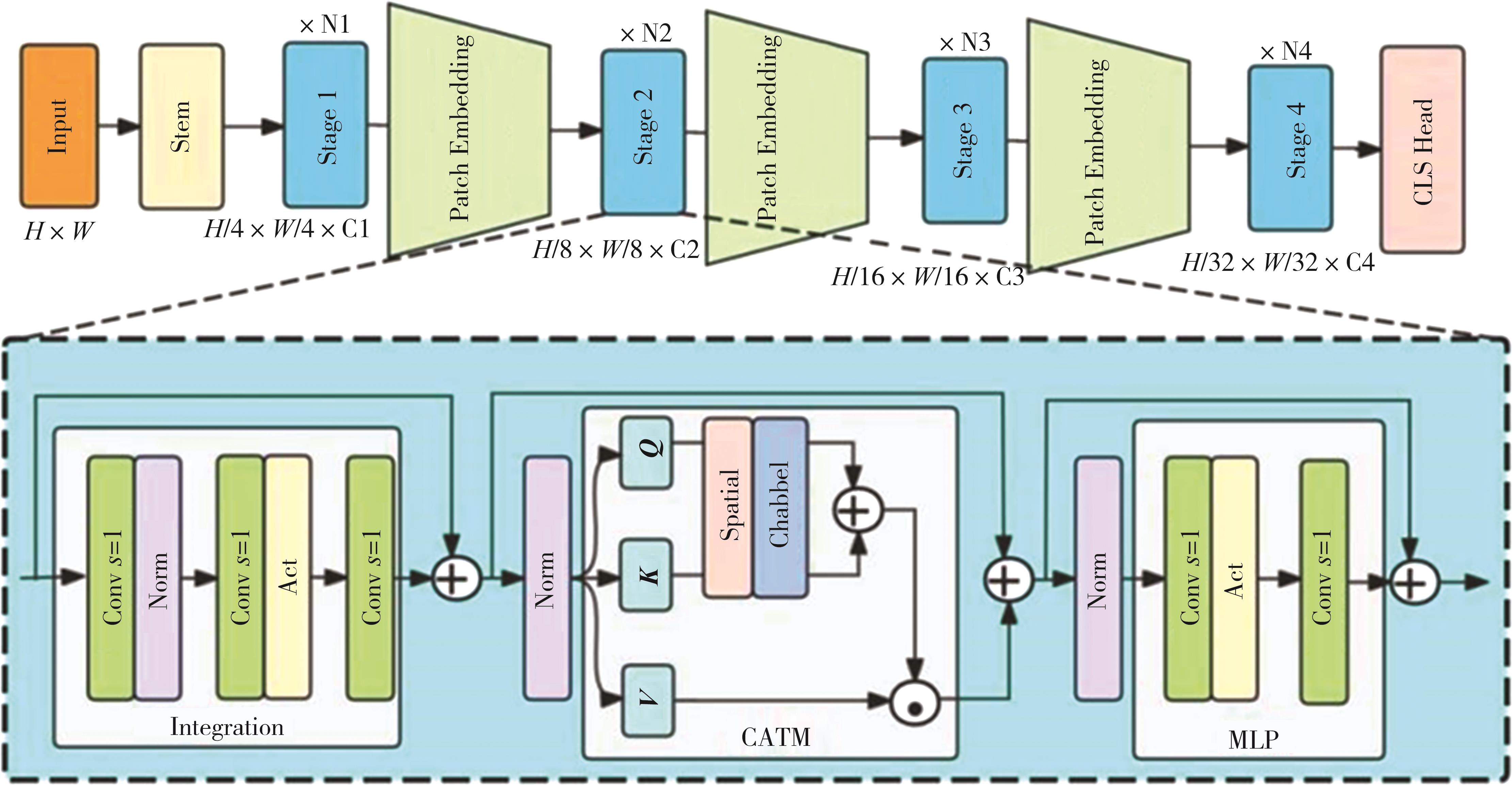

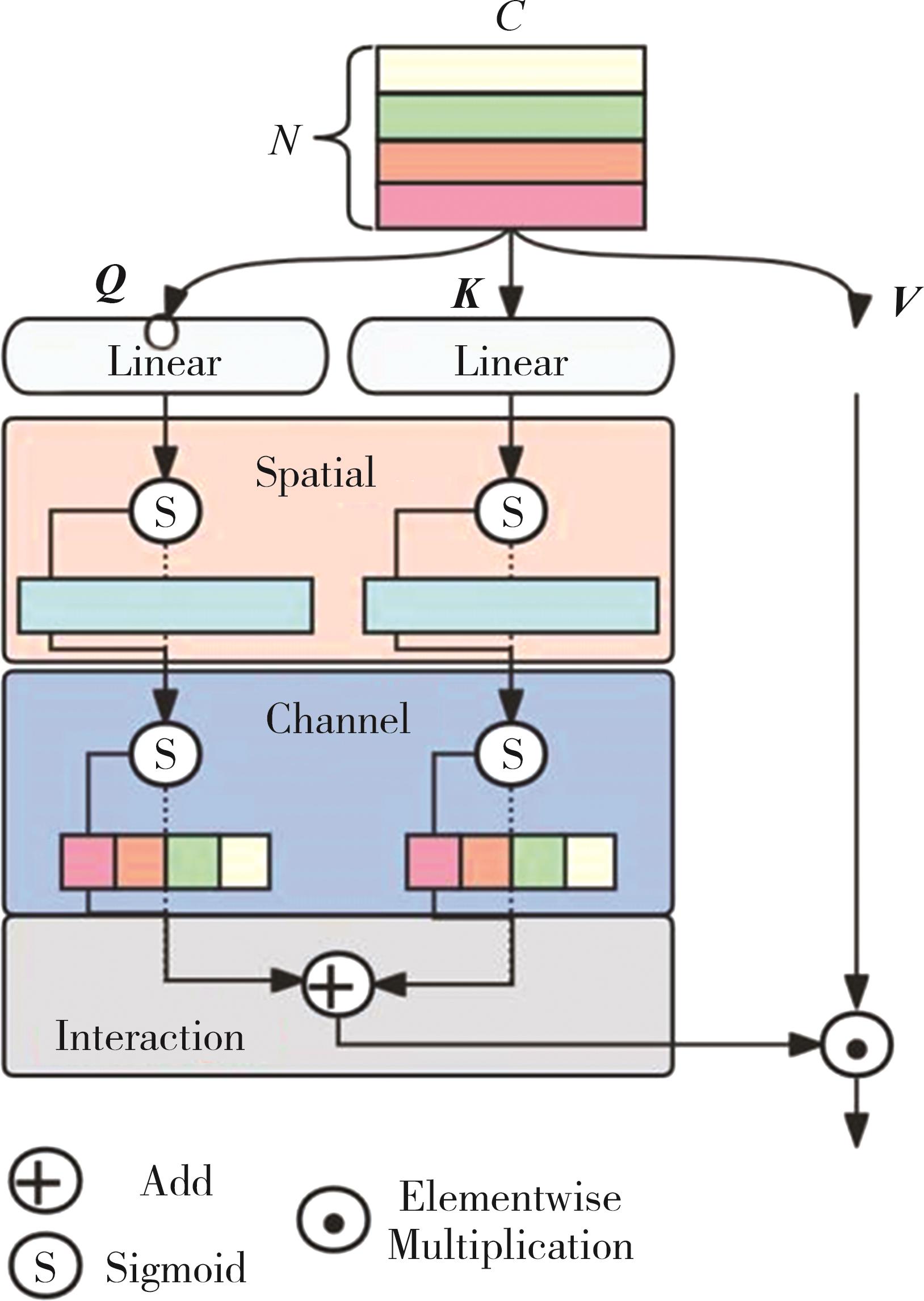

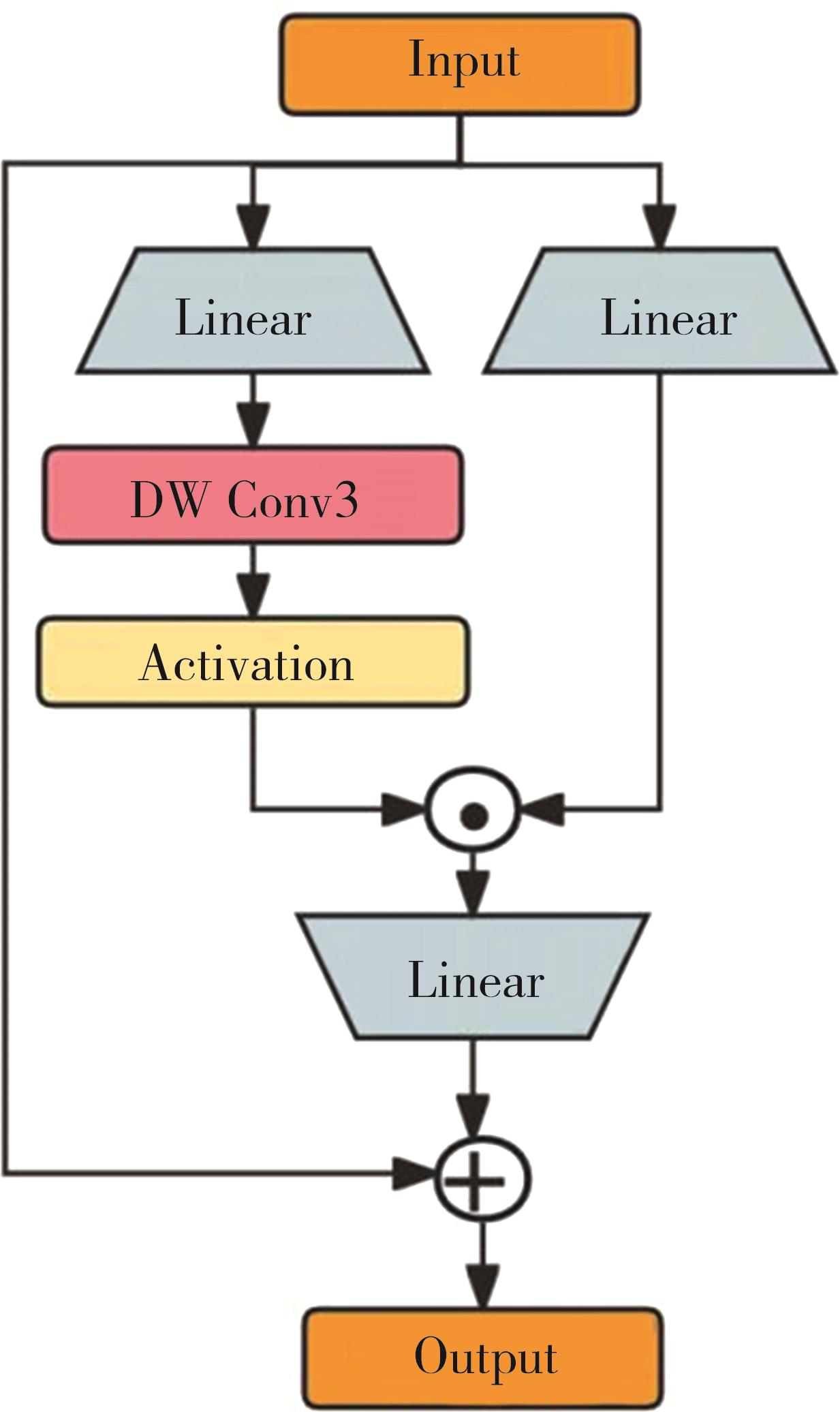

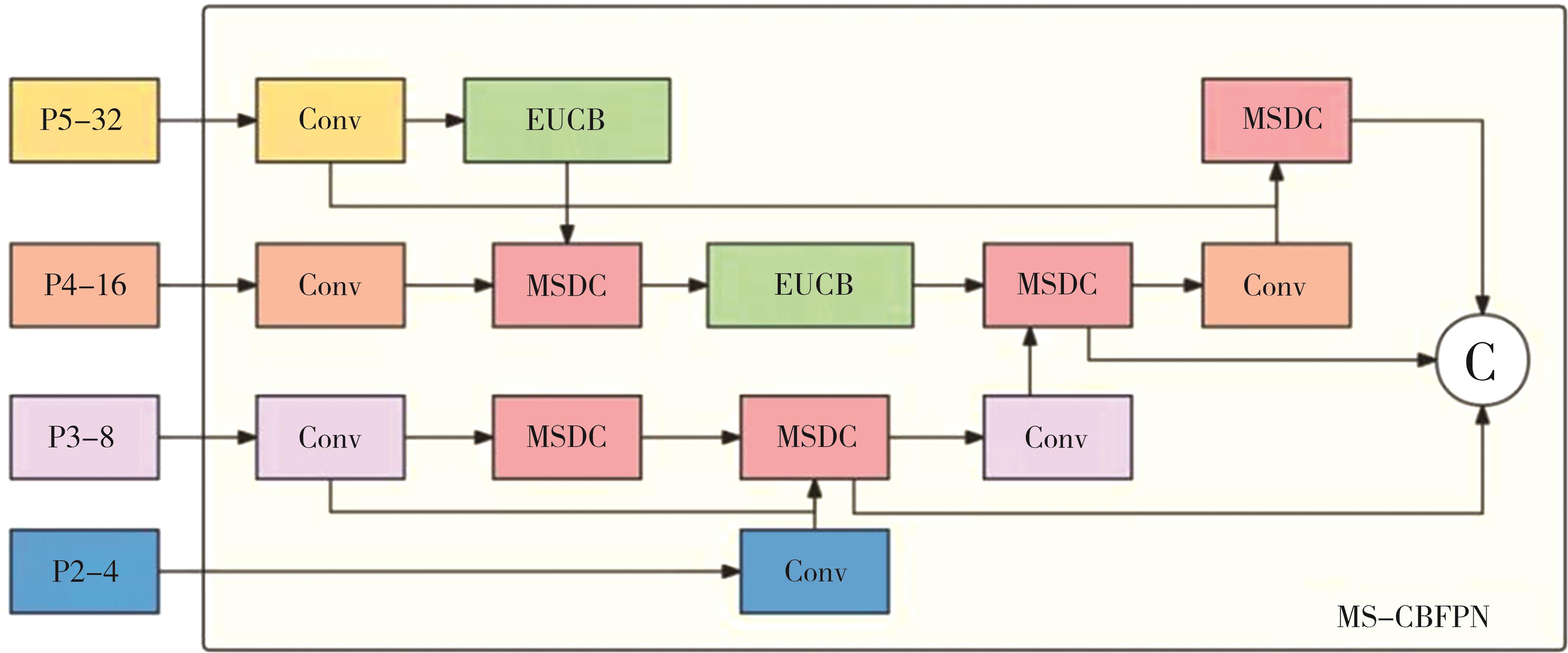

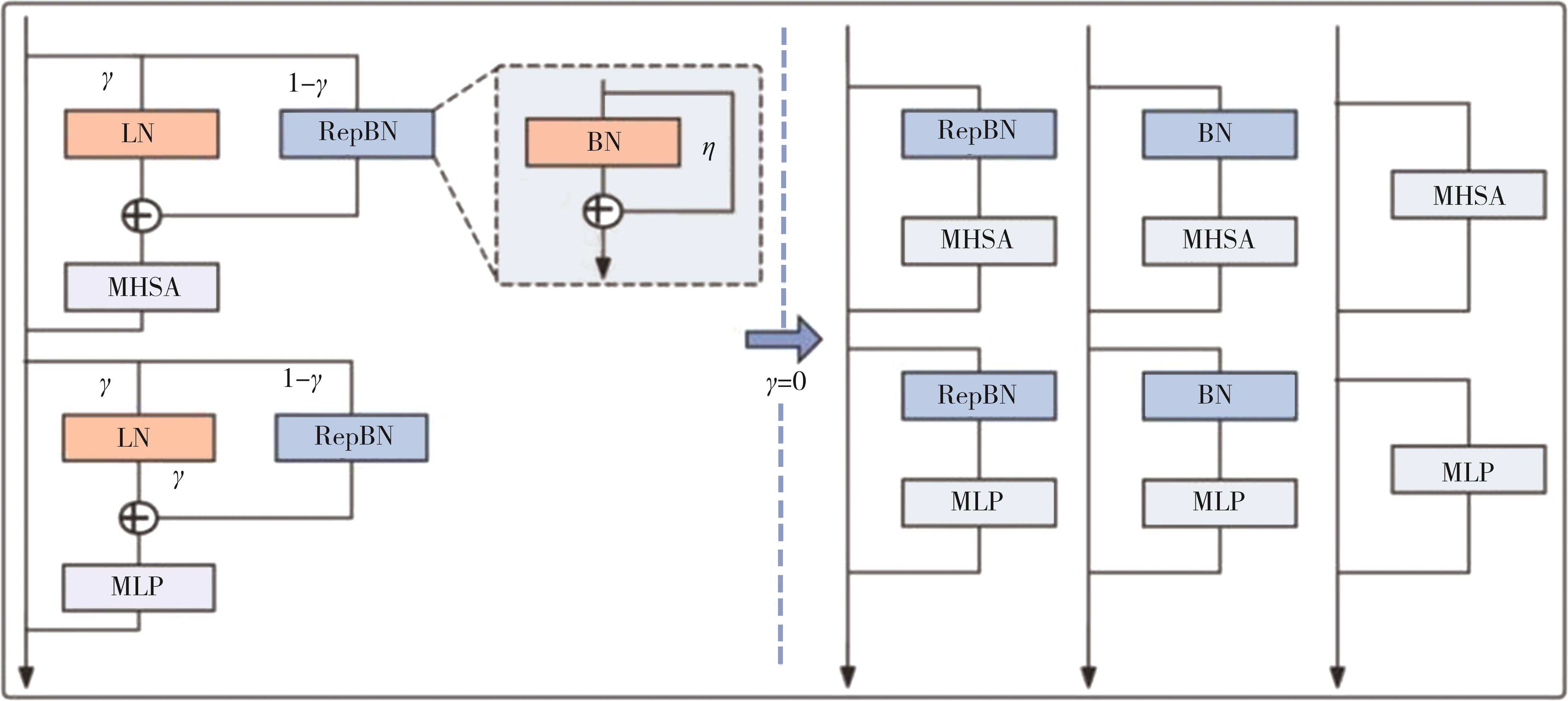

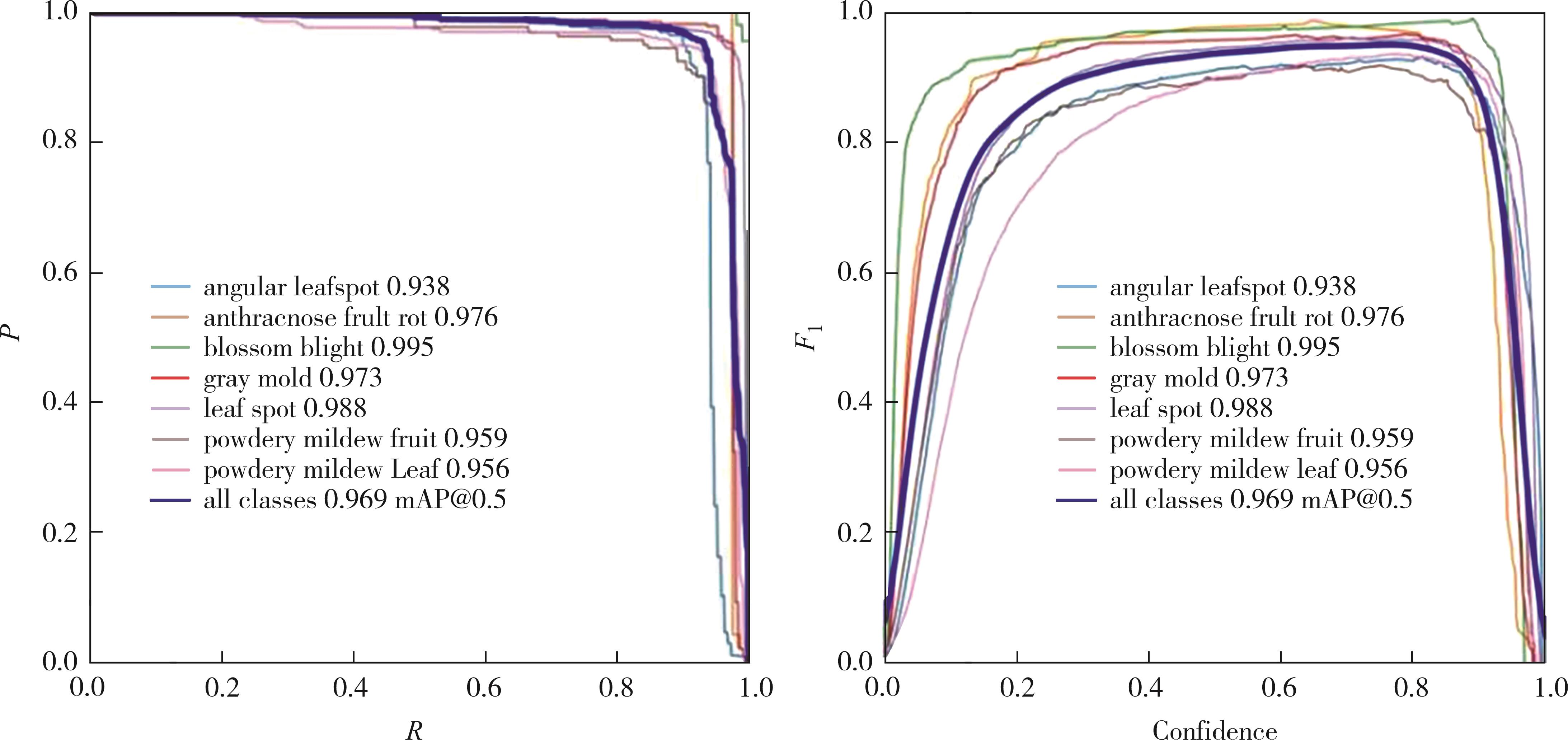

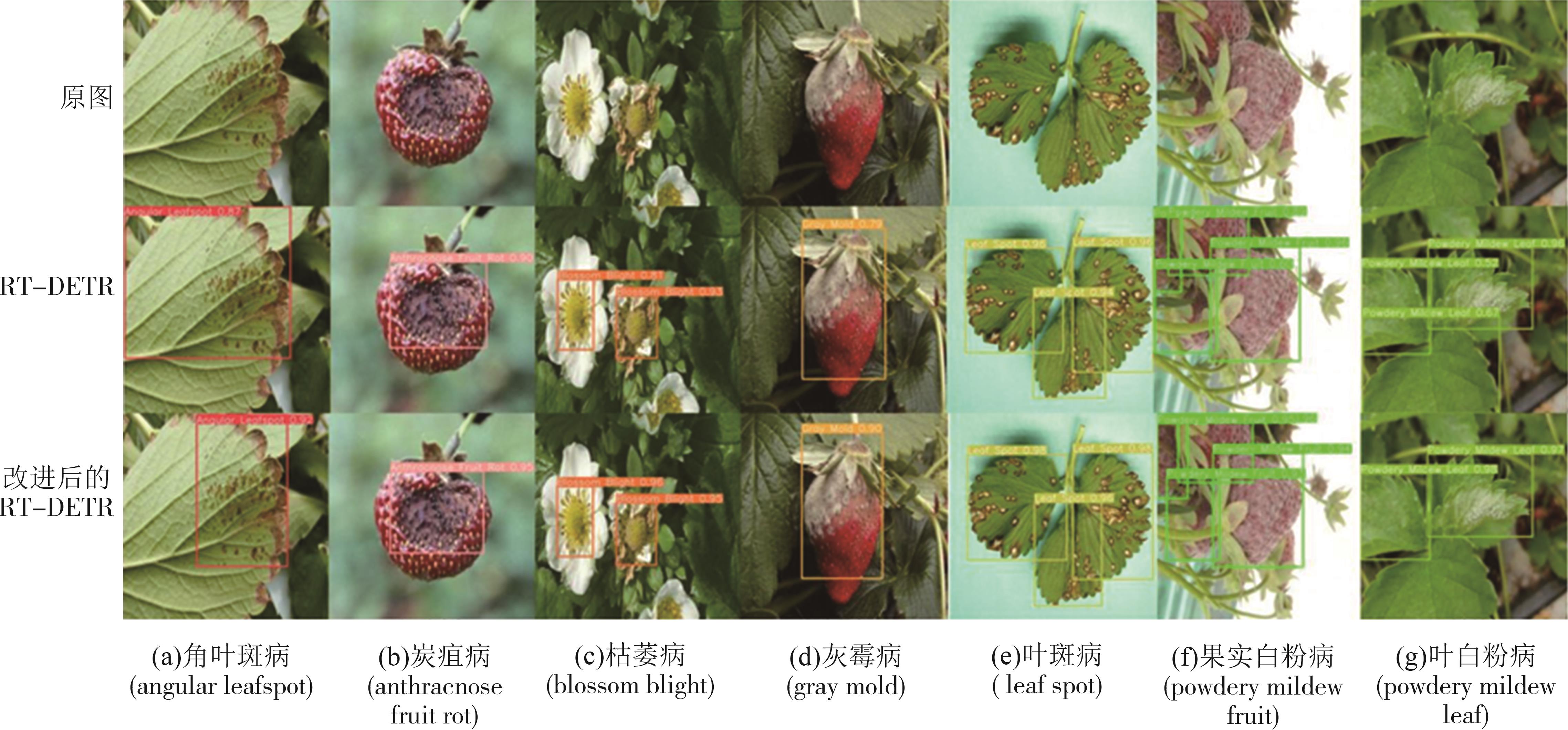

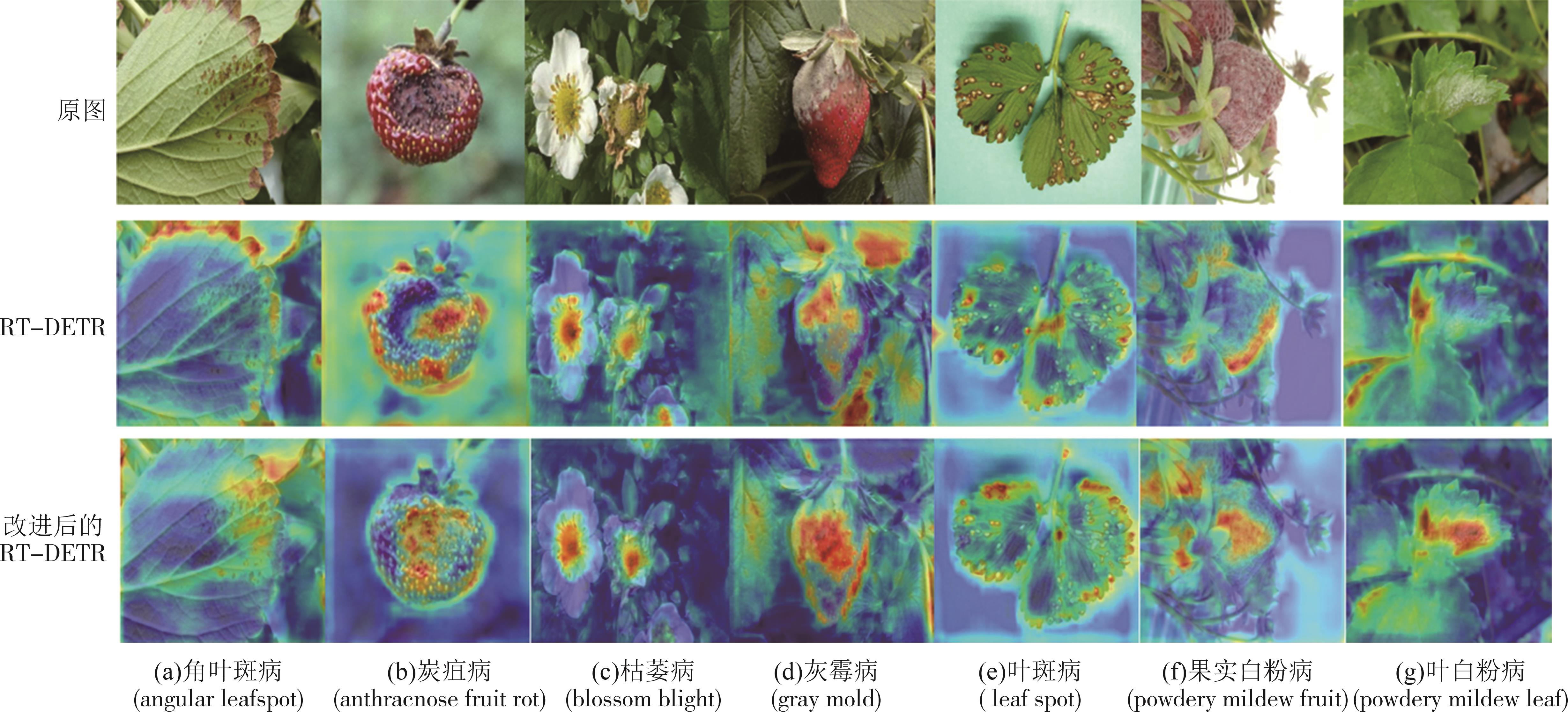

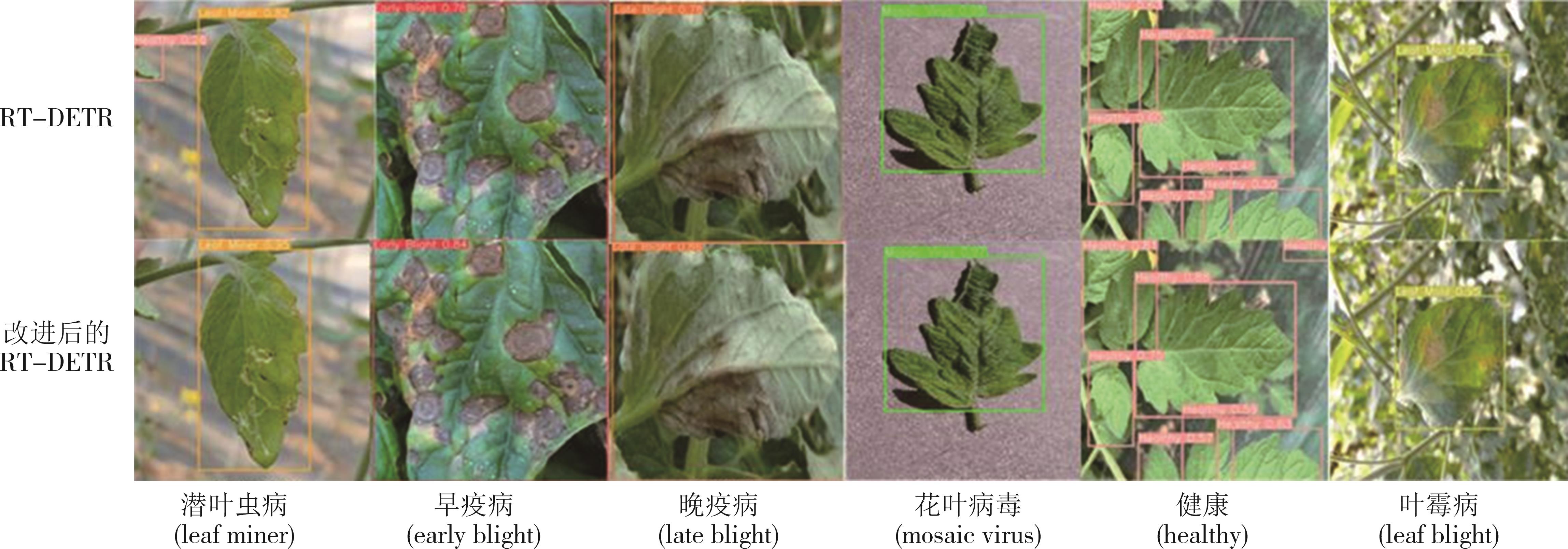

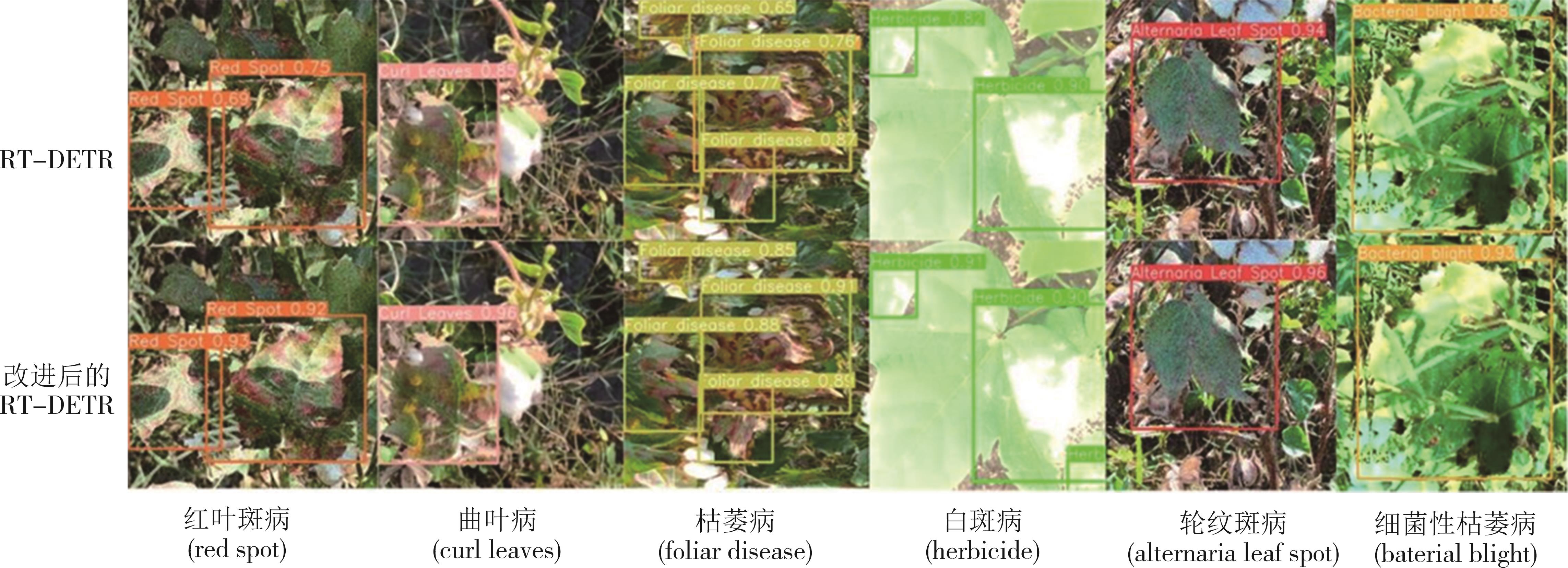

摘要:我国作为世界上最大的草莓生产国, 准确检测草莓病害是保障草莓品质和产量的有效手段. 针对草莓病害在复杂背景下检测精度不高及细微病害检测困难的问题, 提出了一种改进RT-DETR(real-time detection transformer)网络的草莓病害检测方法. 首先, 使用AdditiveBlock-CGLU模块对主干特征提取网络进行重构, 以增强模型在复杂背景干扰下对深层关键特征的表征能力. 其次, 提出多尺度跨层特征融合金字塔网络(multi-scale cross-layer block feature fusion pyramid network,MS-CBFPN)优化模型的特征融合部分, 使其能更有效整合不同层级信息并充分捕捉图像上下文信息, 从而提高模型对细微病害特征的检测能力. 最后, 在特征交互模块(attention-based intra-scale feature interaction,AIFI)中引入渐进式重参数化批量归一化(progressive re-parameterized batch normalization,PRepBN)结构, 通过动态调整学习率及重参数化方法, 使模型更好地适应不同训练阶段的变化, 进一步增强模型对草莓病害的检测性能. 实验结果表明, 改进模型在检测草莓病害的准确率、召回率、mAP@0.5、mAP@0.5:0.95和F1得分五项指标上分别提升了3.4、7.6、3.3、8.0和5.6个百分点, 且相对于其他模型也具有优势, 表明改进的RT-DETR模型是一种在复杂场景下有效的草莓病害检测模型.

-

刘光宇 1,2,3,林子明 3,倪园慧 3,李志强 1,2?,梁利平 4

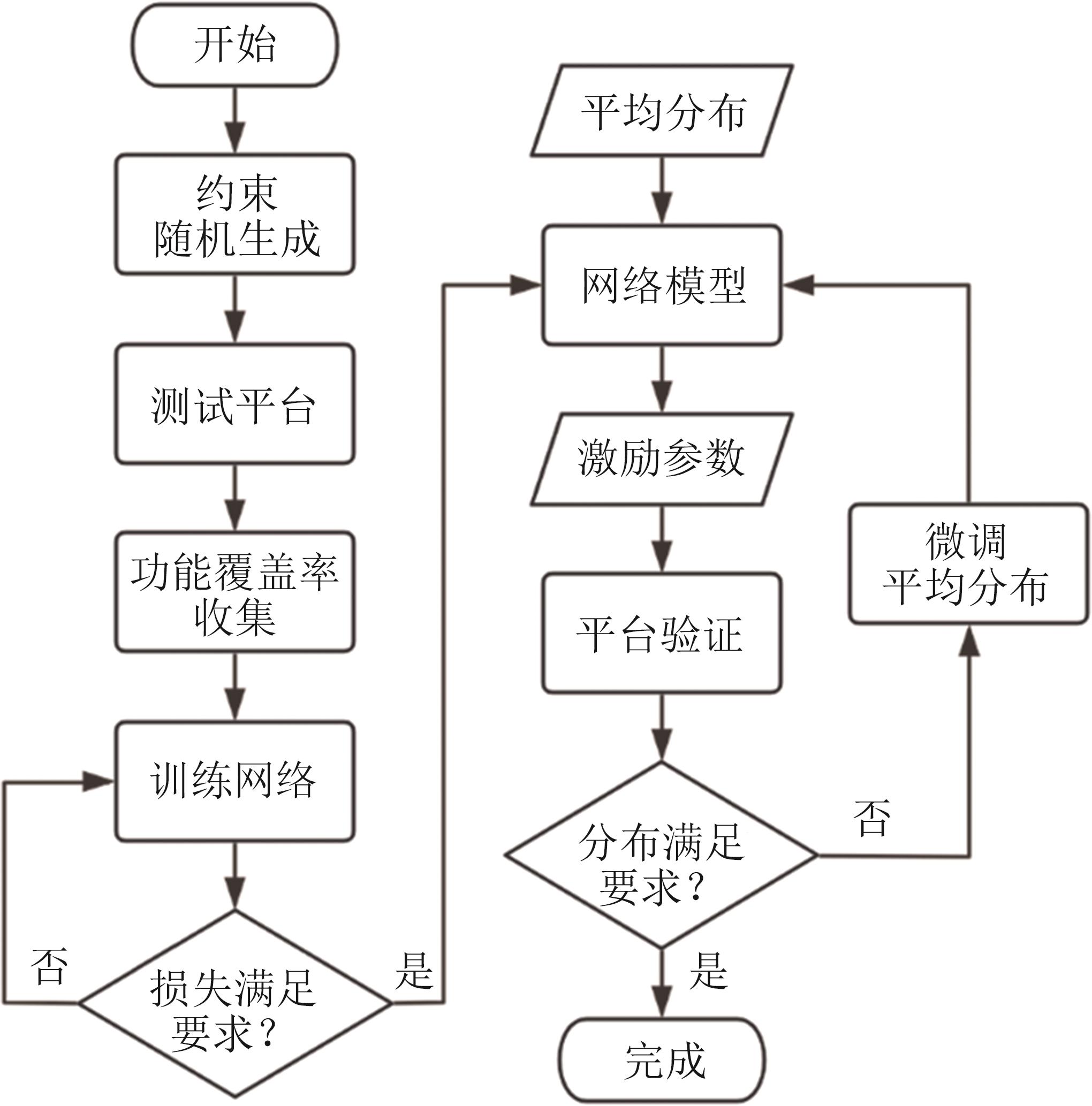

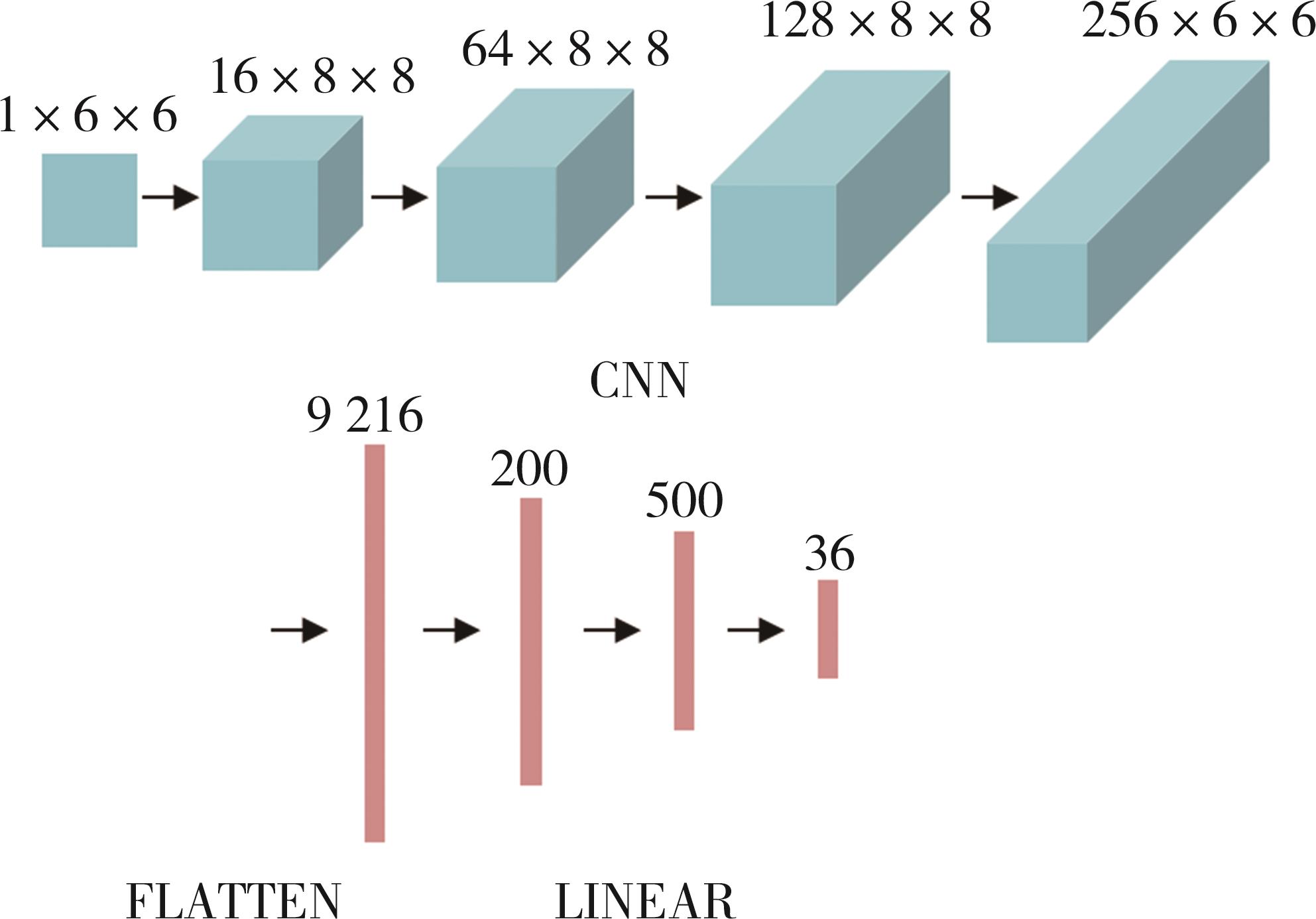

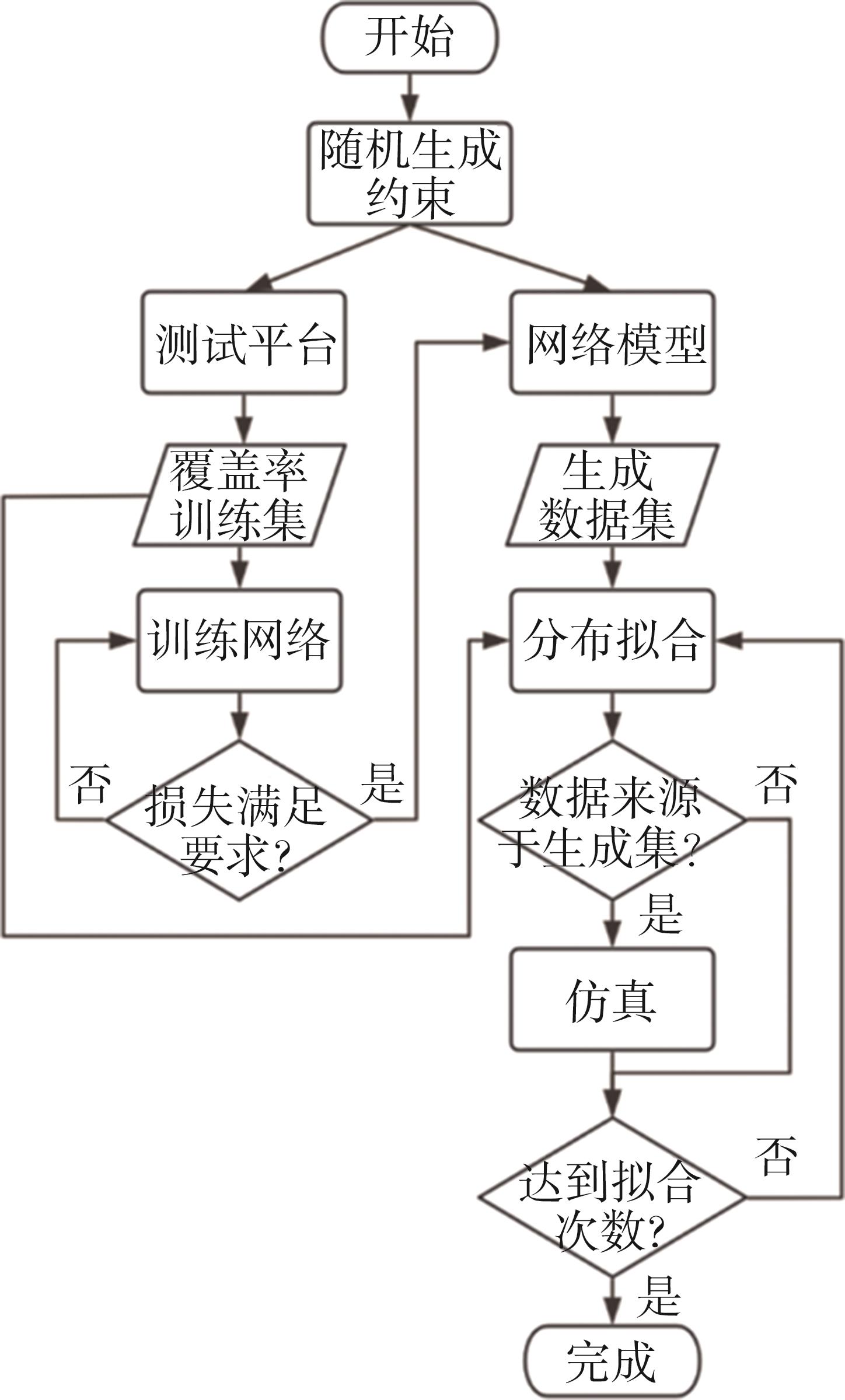

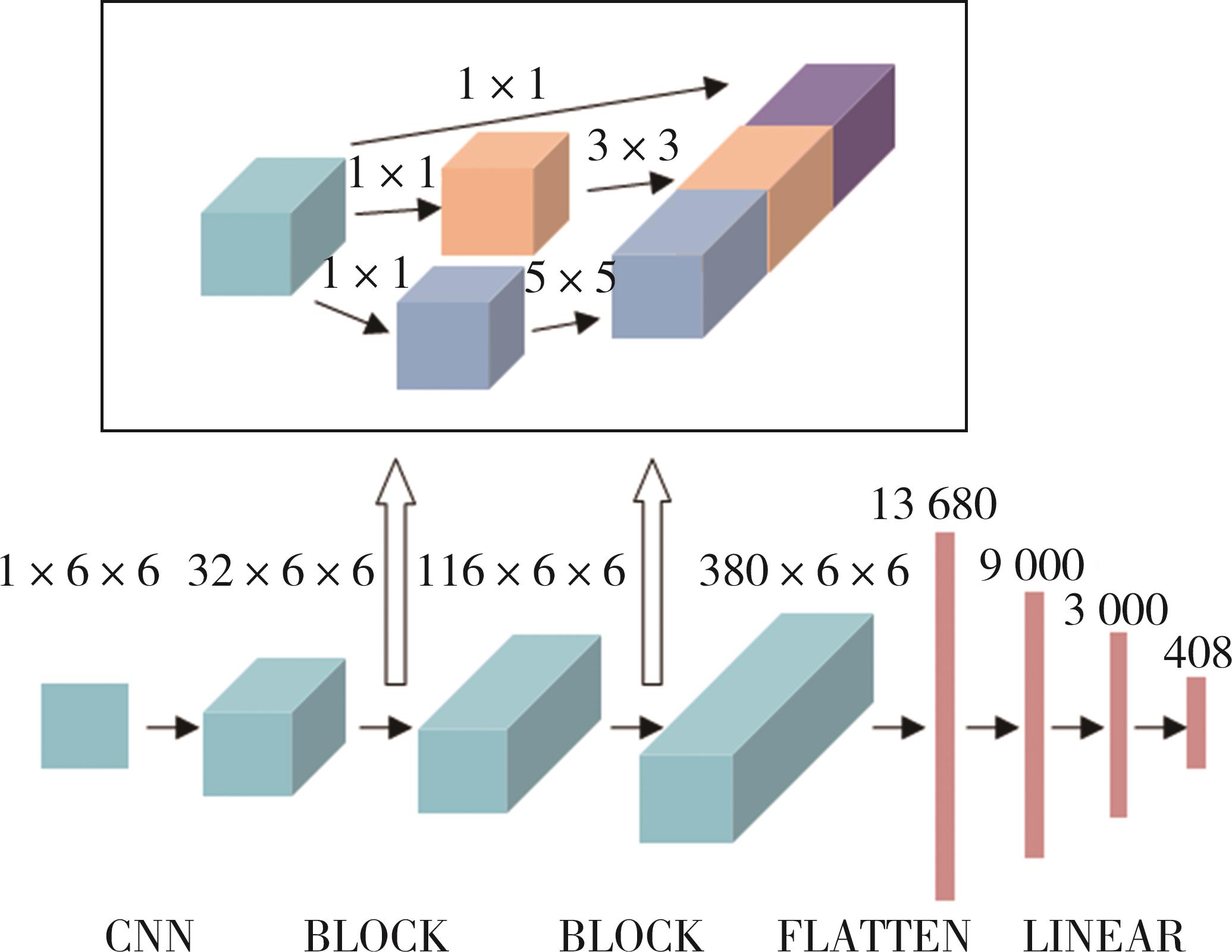

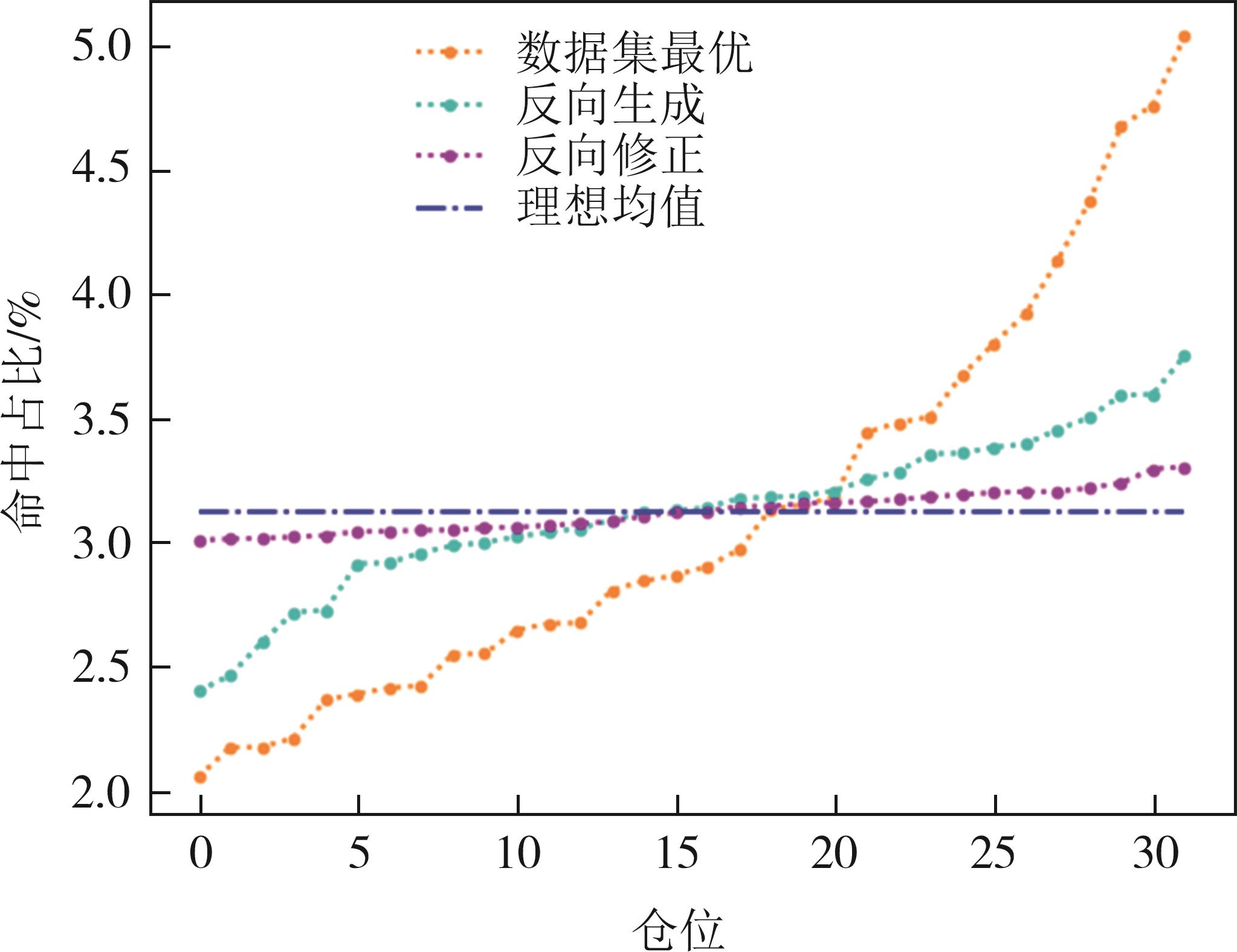

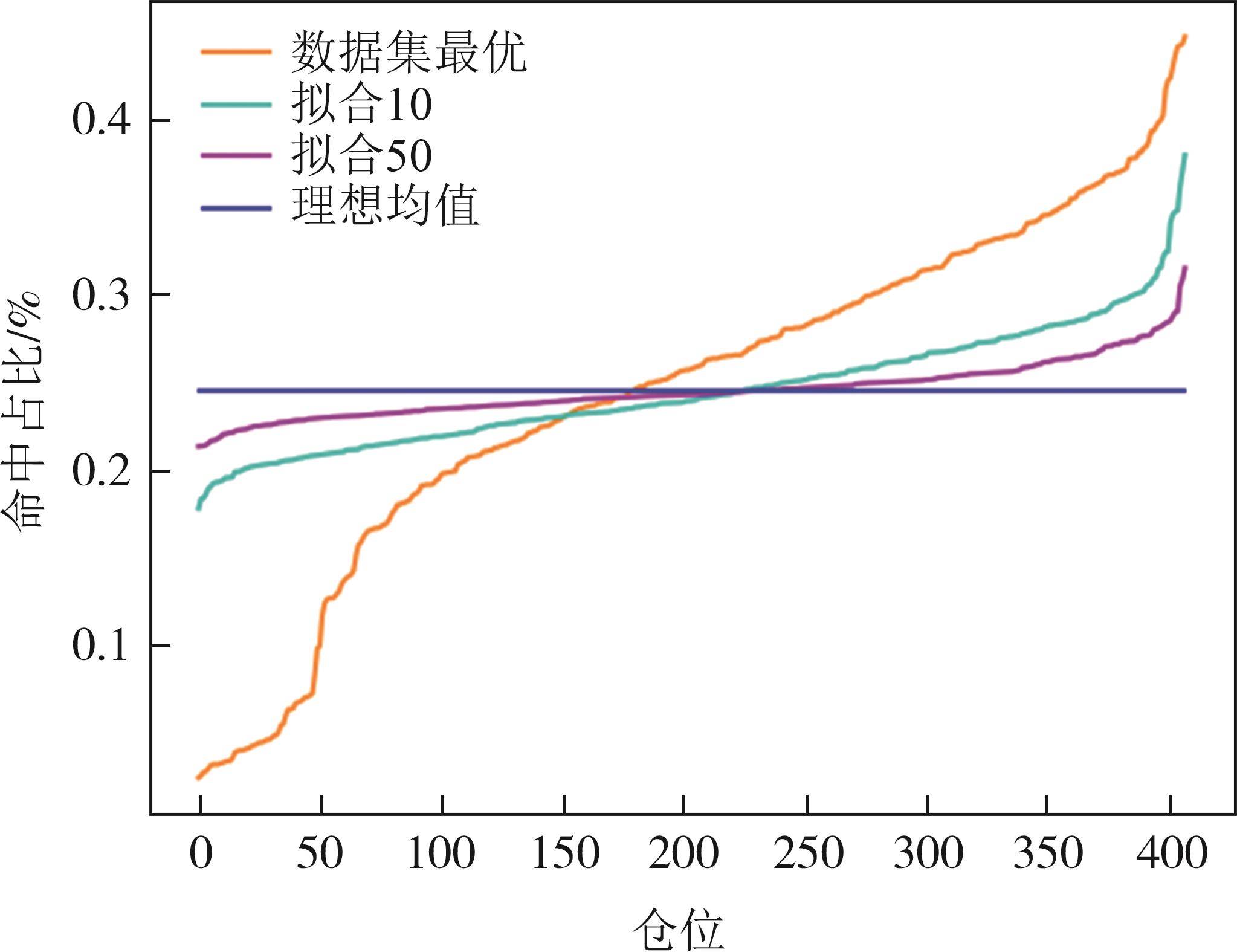

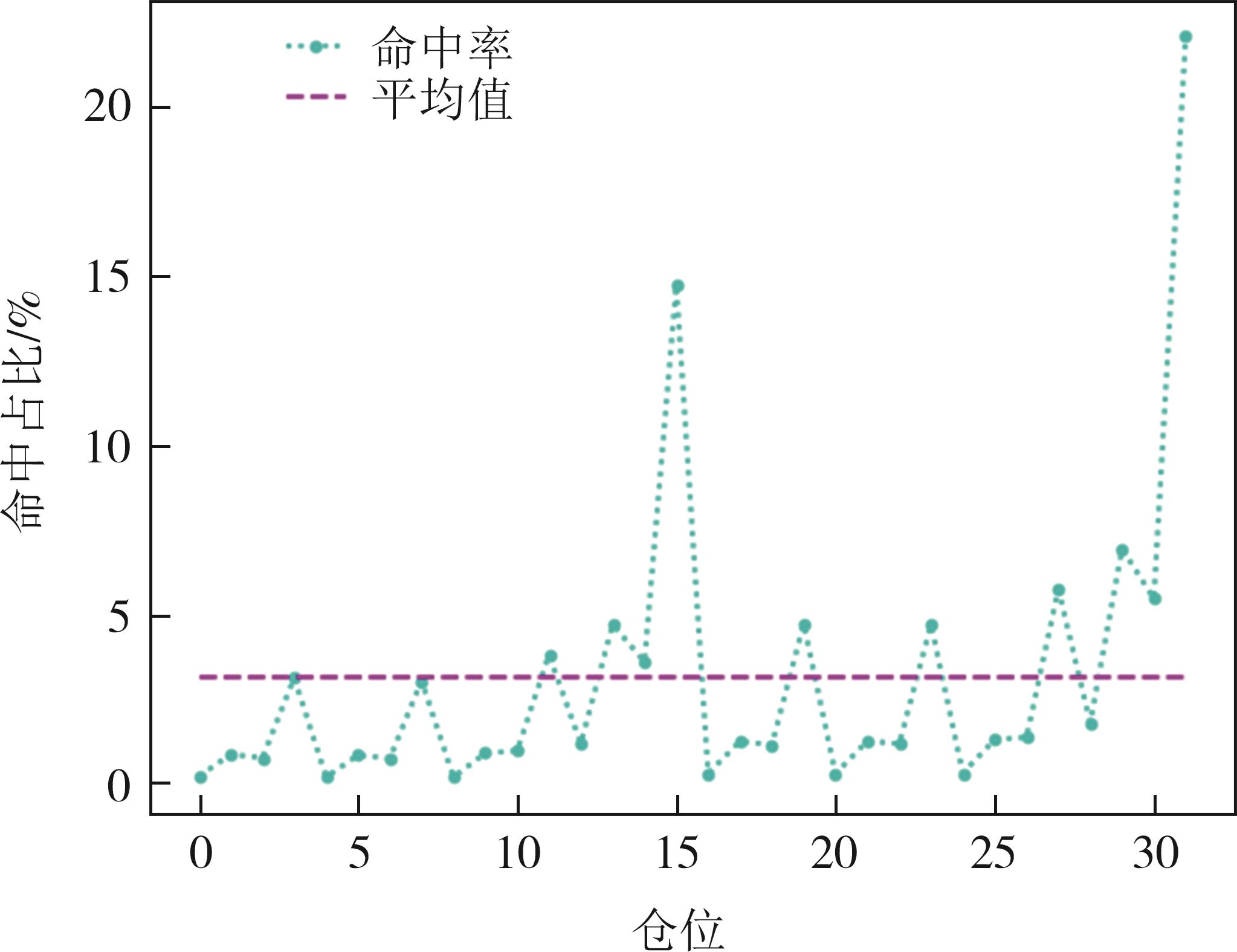

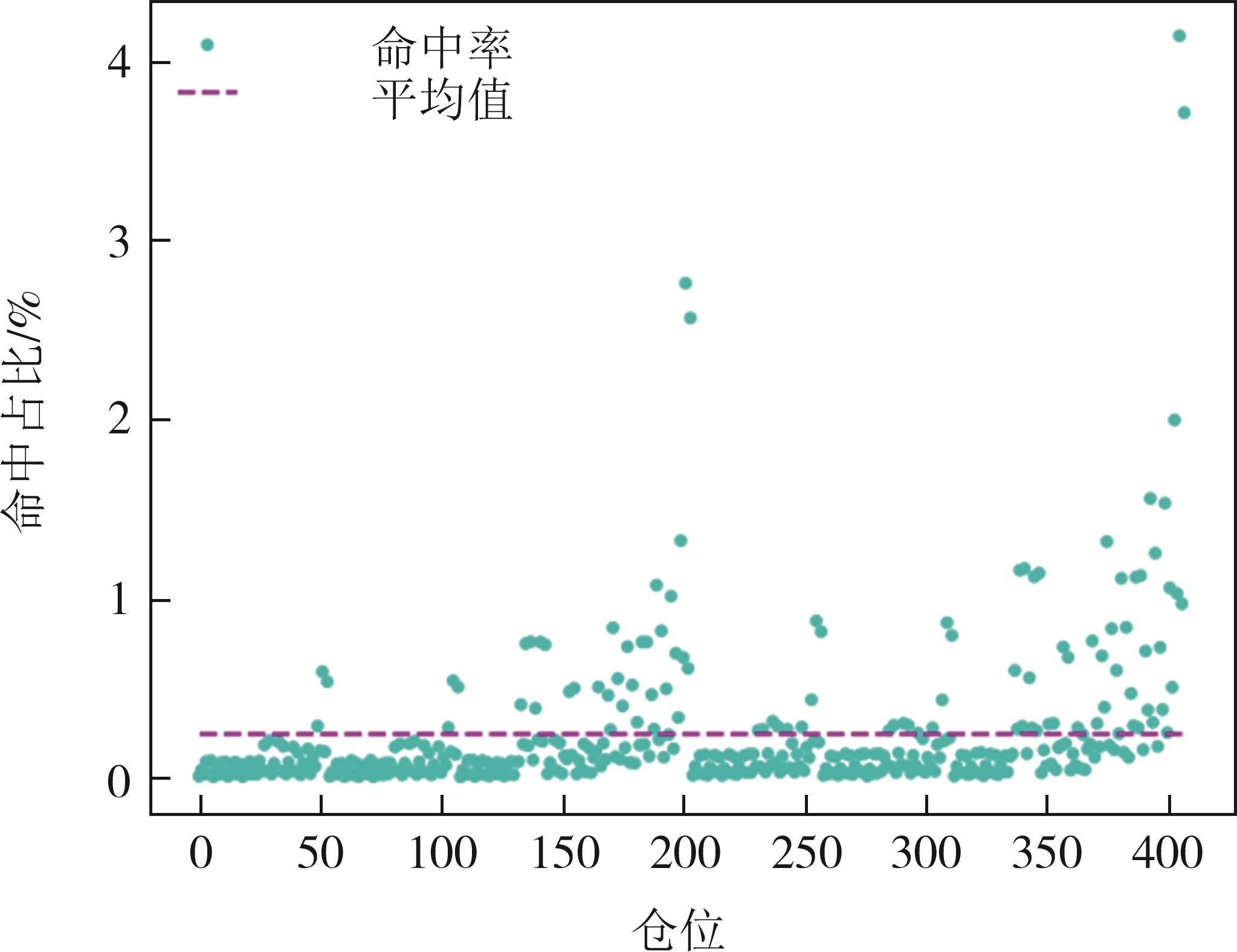

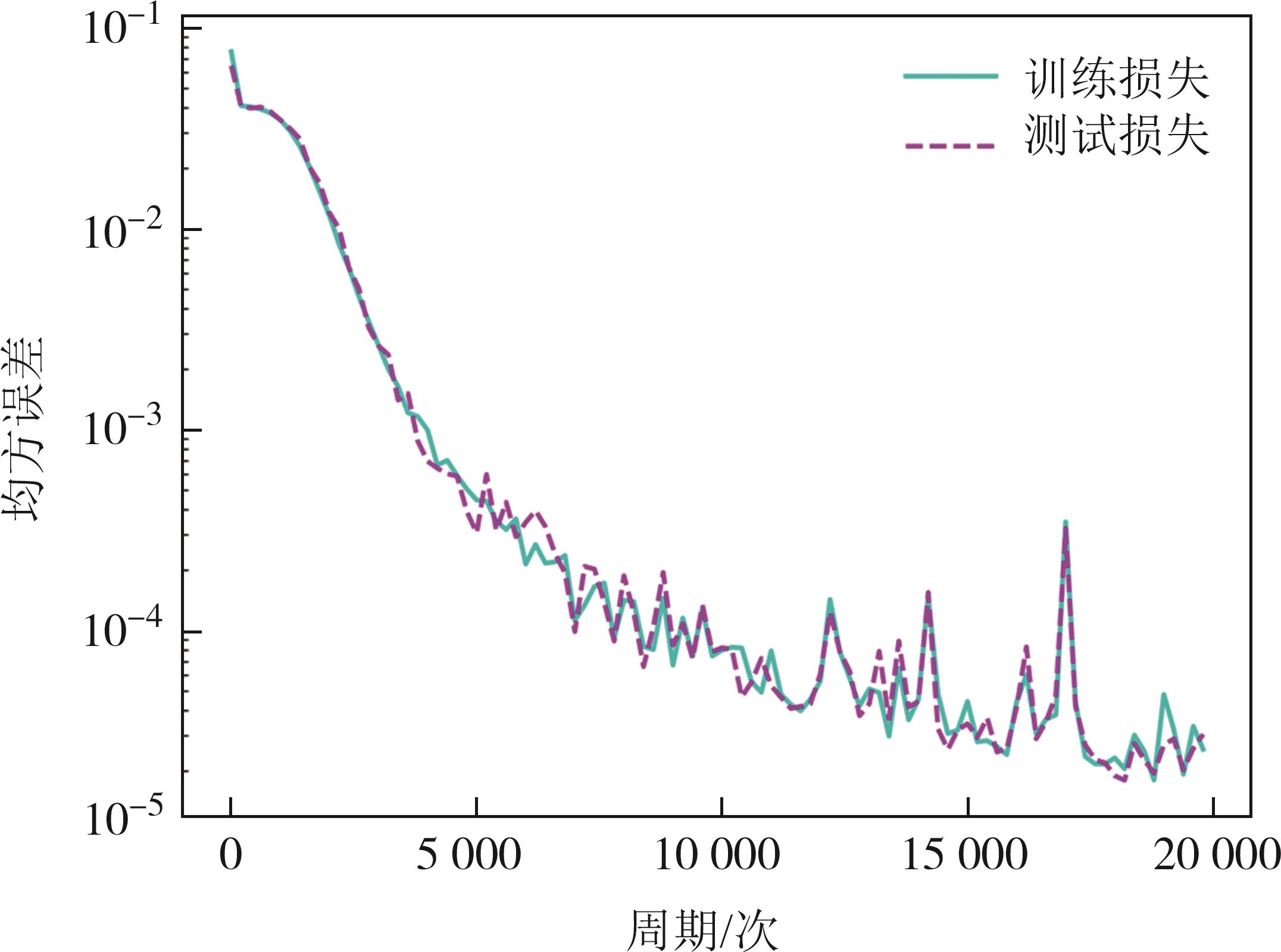

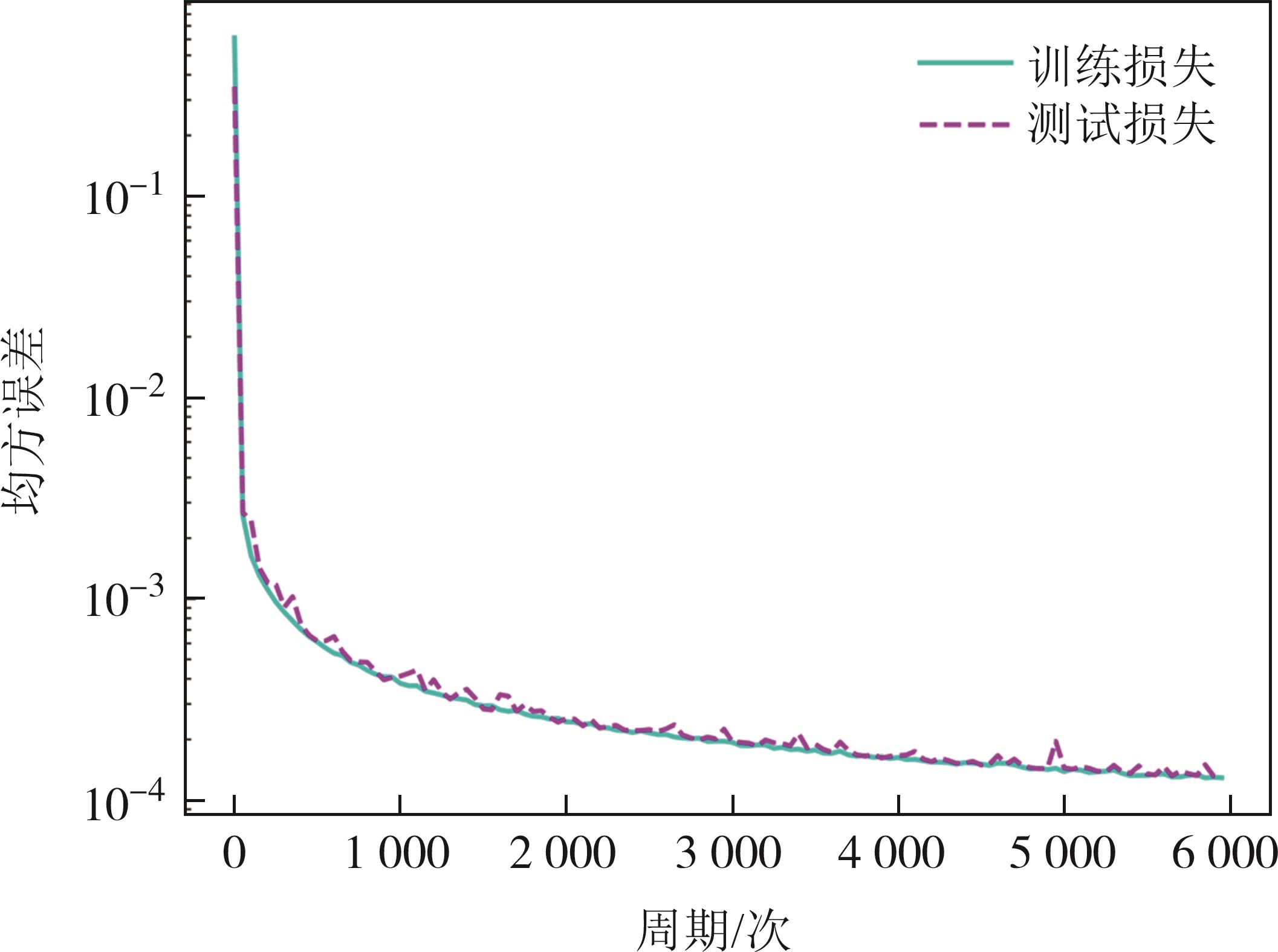

摘要:覆盖率是检验芯片验证完备性的重要指标, 尤其是功能覆盖率, 可衡量设计的功能特性是否被充分验证. 目前对于功能覆盖率的收集, 通用做法是在覆盖组中设定功能点, 将测试场景依据复杂度划分为特定数量的仓,再运行仿真确定各个仓是否被击中. 其实现相对简单, 但由于各种因素的存在,一个功能点中各个仓的命中情况往往分布极不平衡, 导致对一些场景的覆盖不够充分.针对该问题,提出了一种基于机器学习算法实现覆盖率均衡分布的验证方法,通过对神经网络进行训练,可对各种激励向量进行精确预测. 该方法针对较小及较大数目覆盖仓,分别设计了反向网络预测及正向网络实时拟合的方法, 可方便实现各个仓位的均衡命中.实验结果表明,与随机测试覆盖点命中次数极大值与极小值差异在数个量级的情况相比,小点数仓位可基本实现平均分布, 大点数仓位可将极值比缩小在1.5倍以内, 从而显著减少部分情况的验证风险.

-

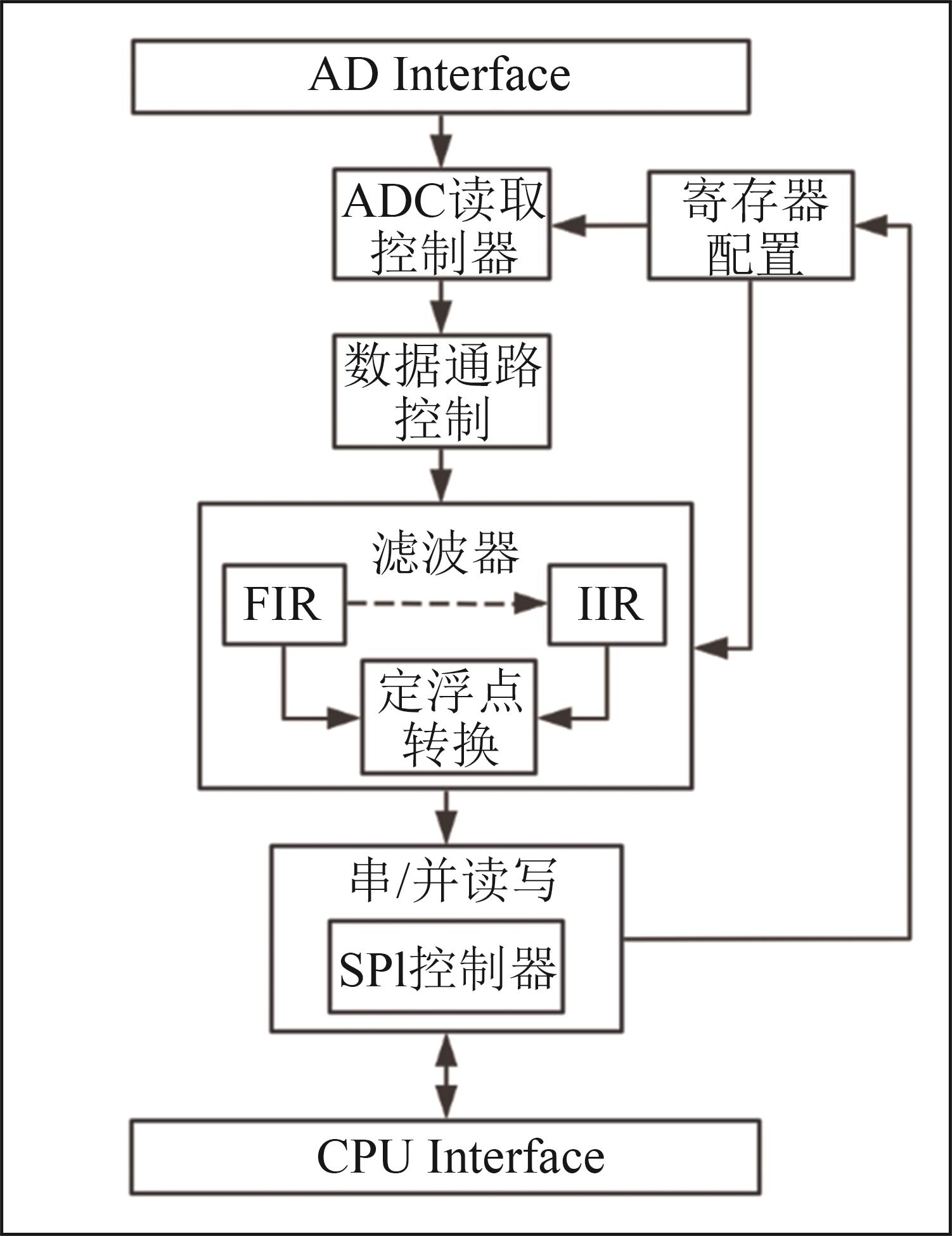

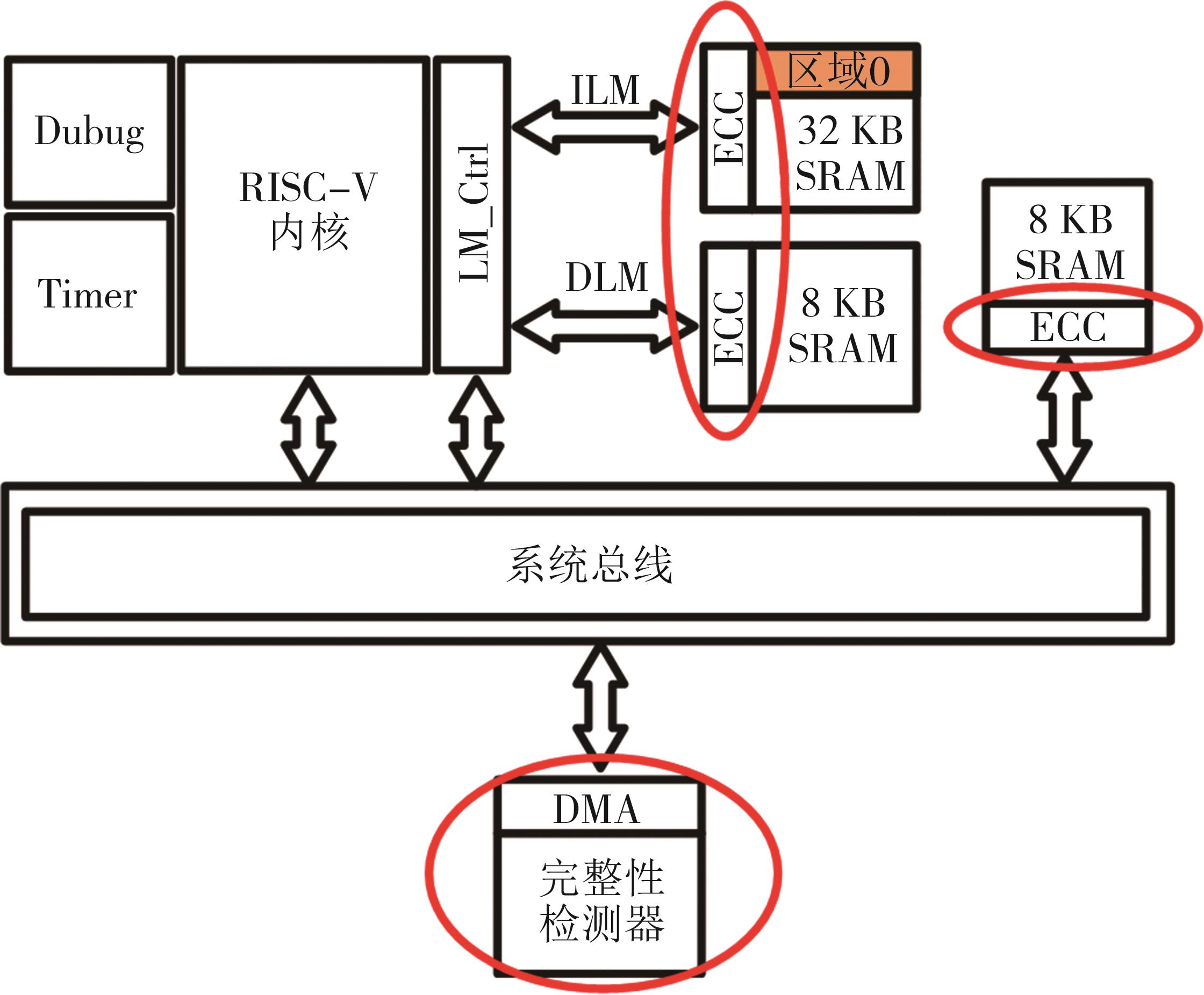

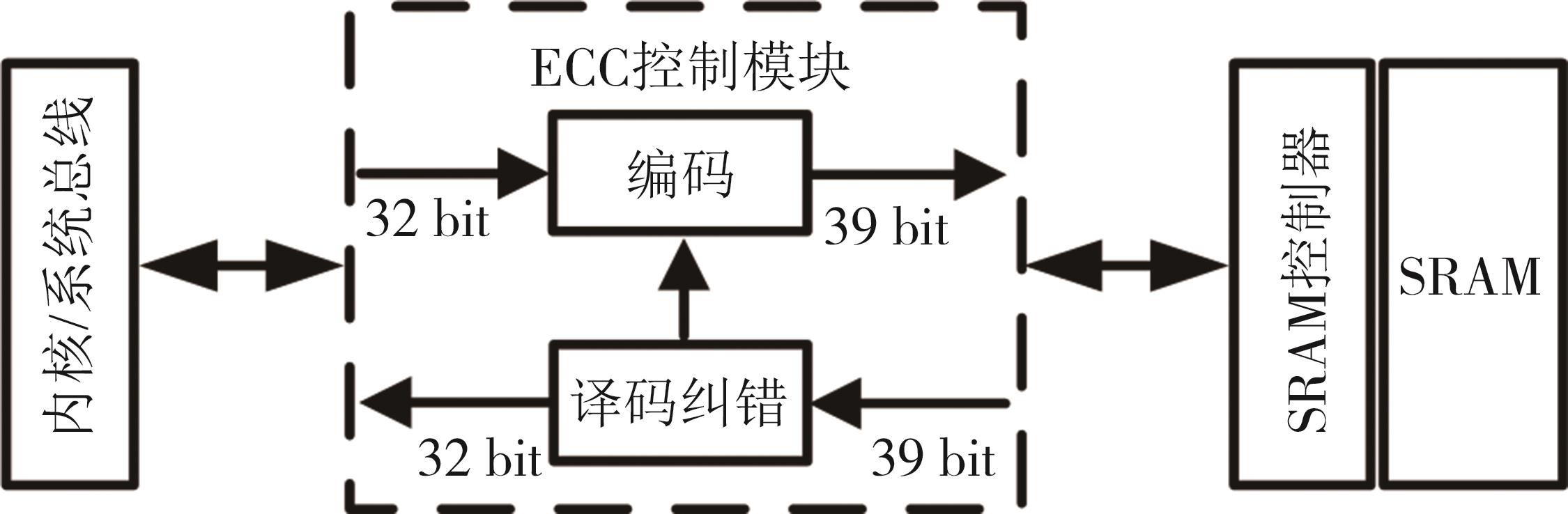

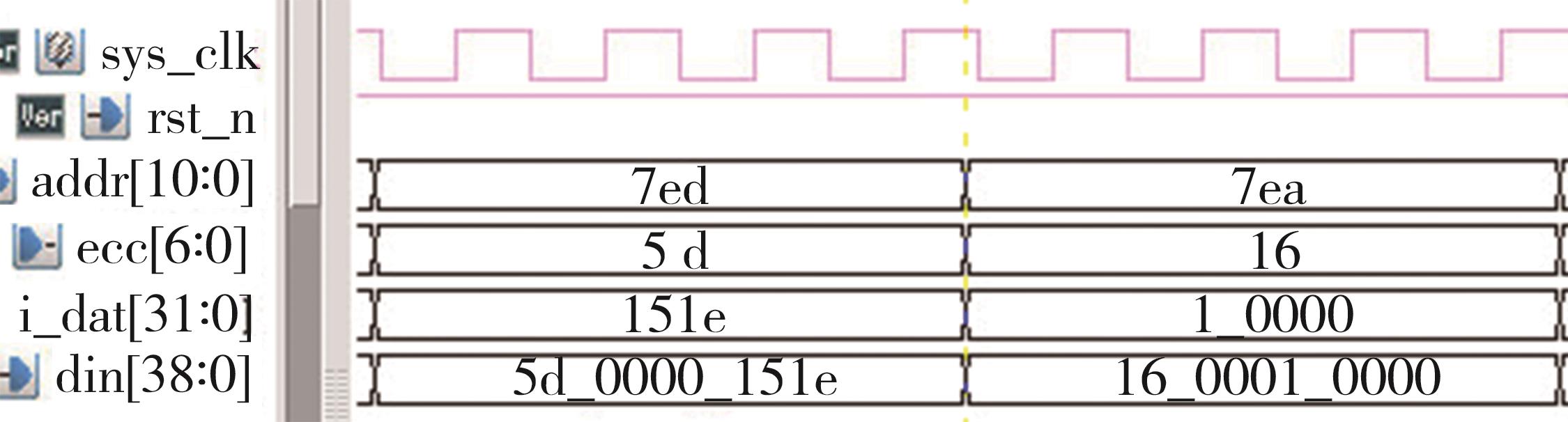

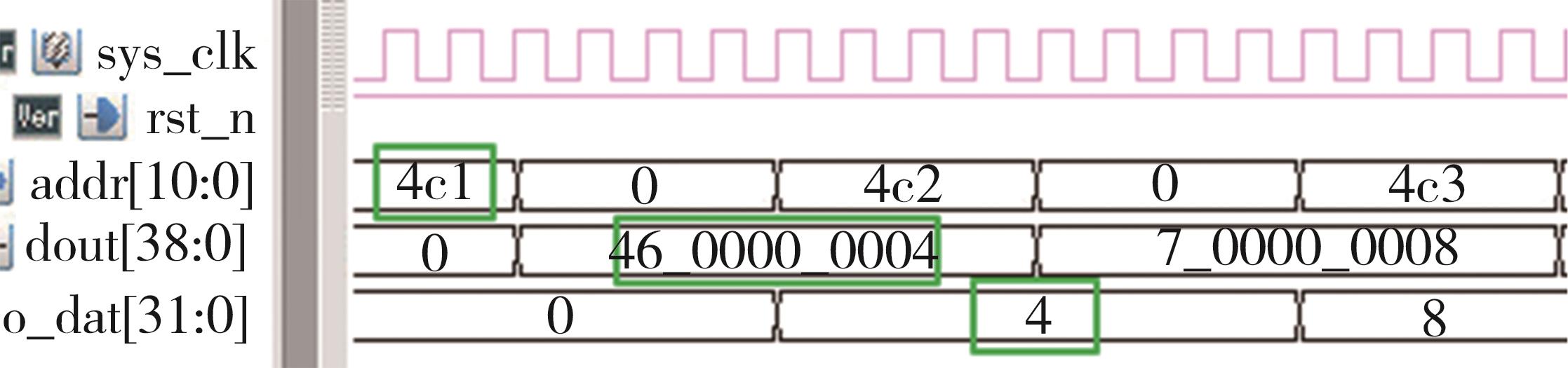

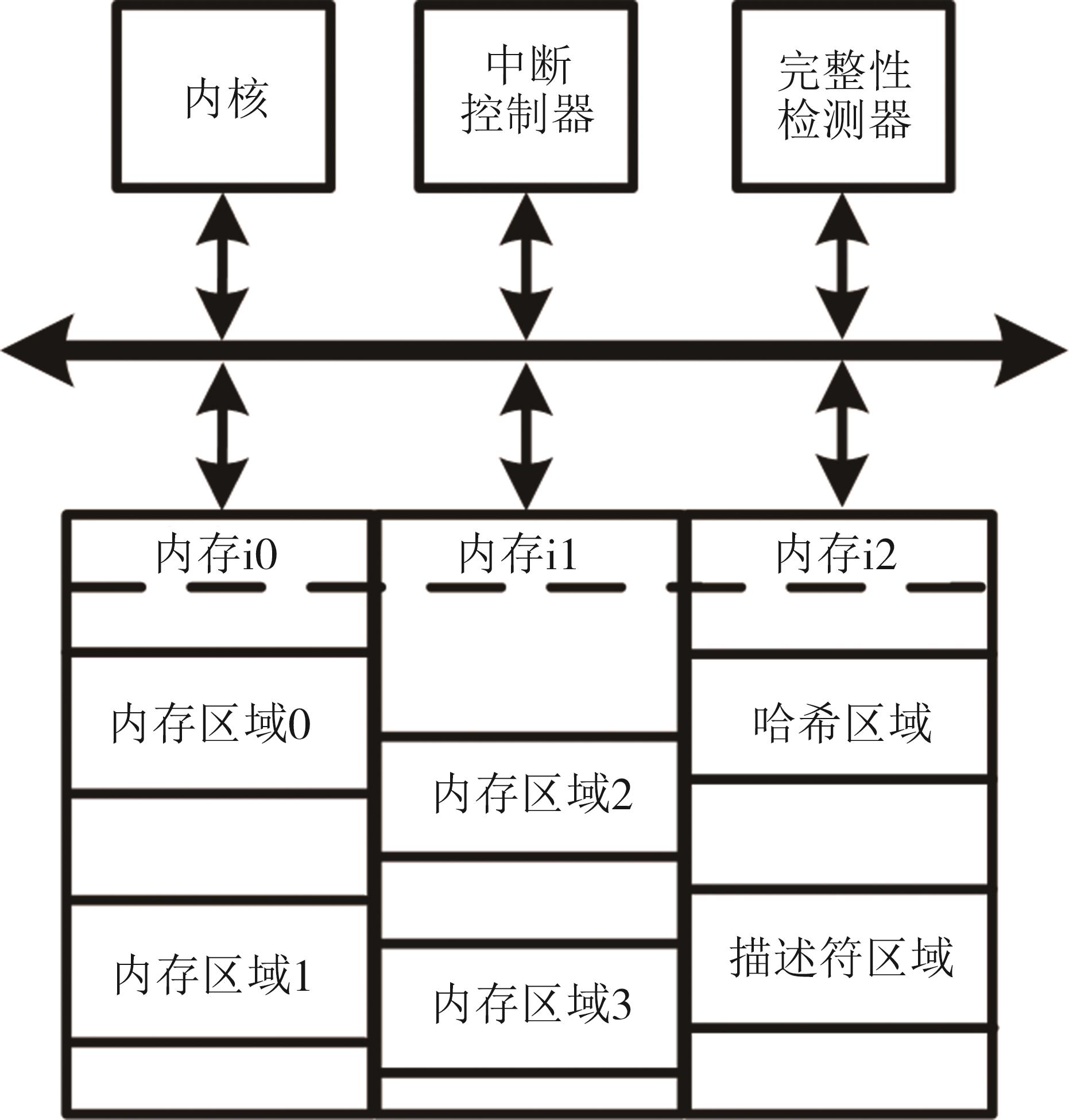

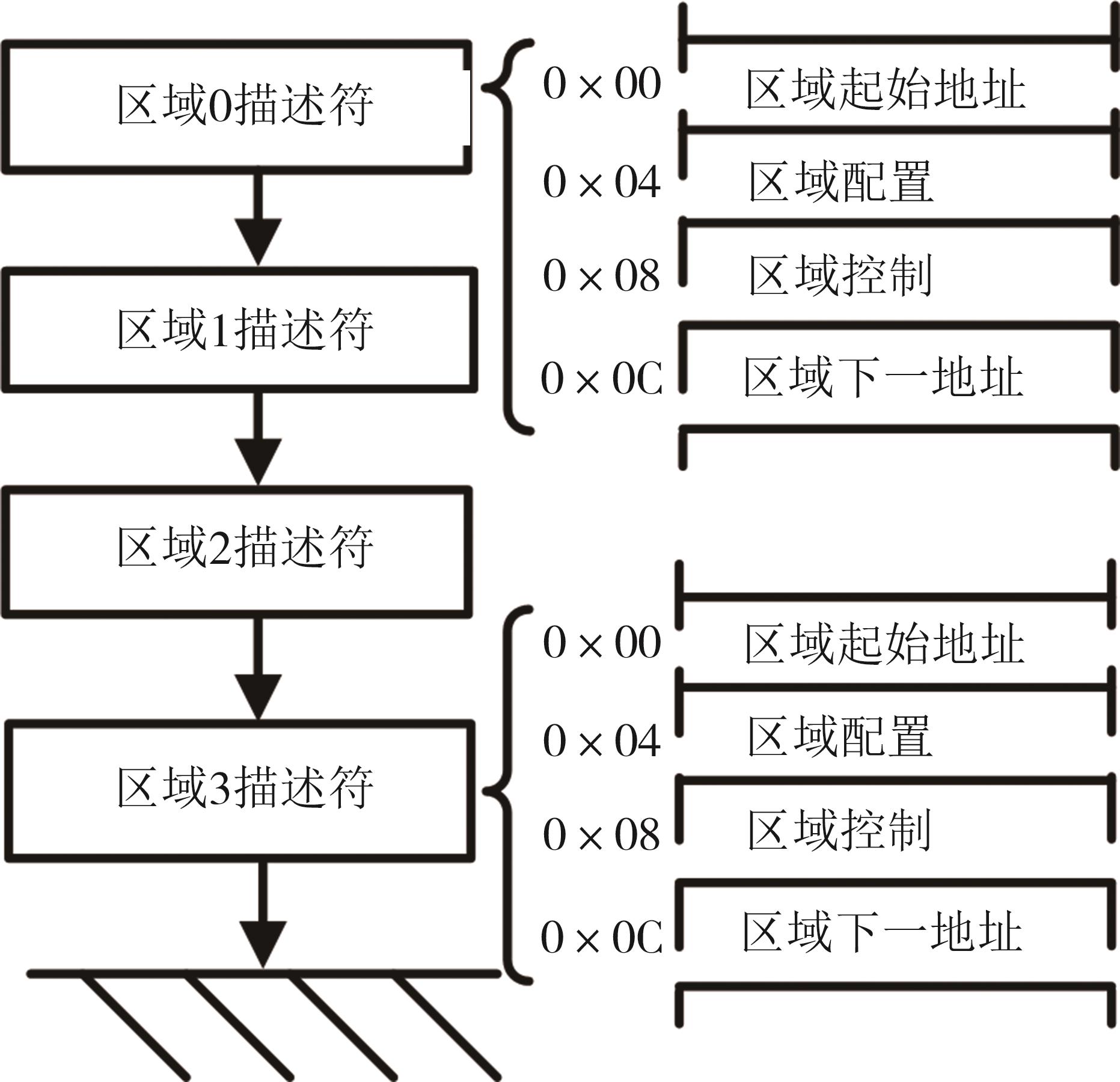

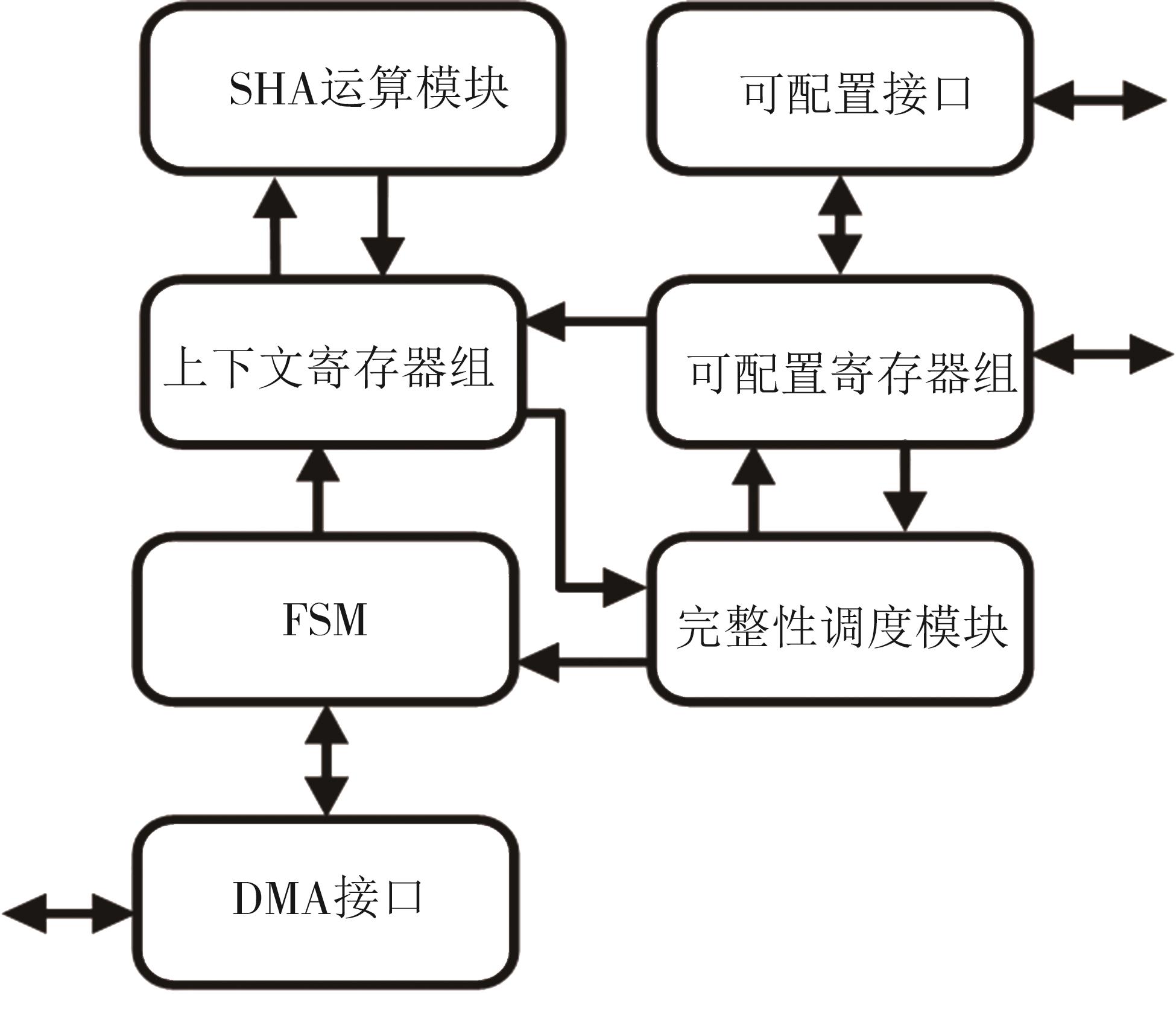

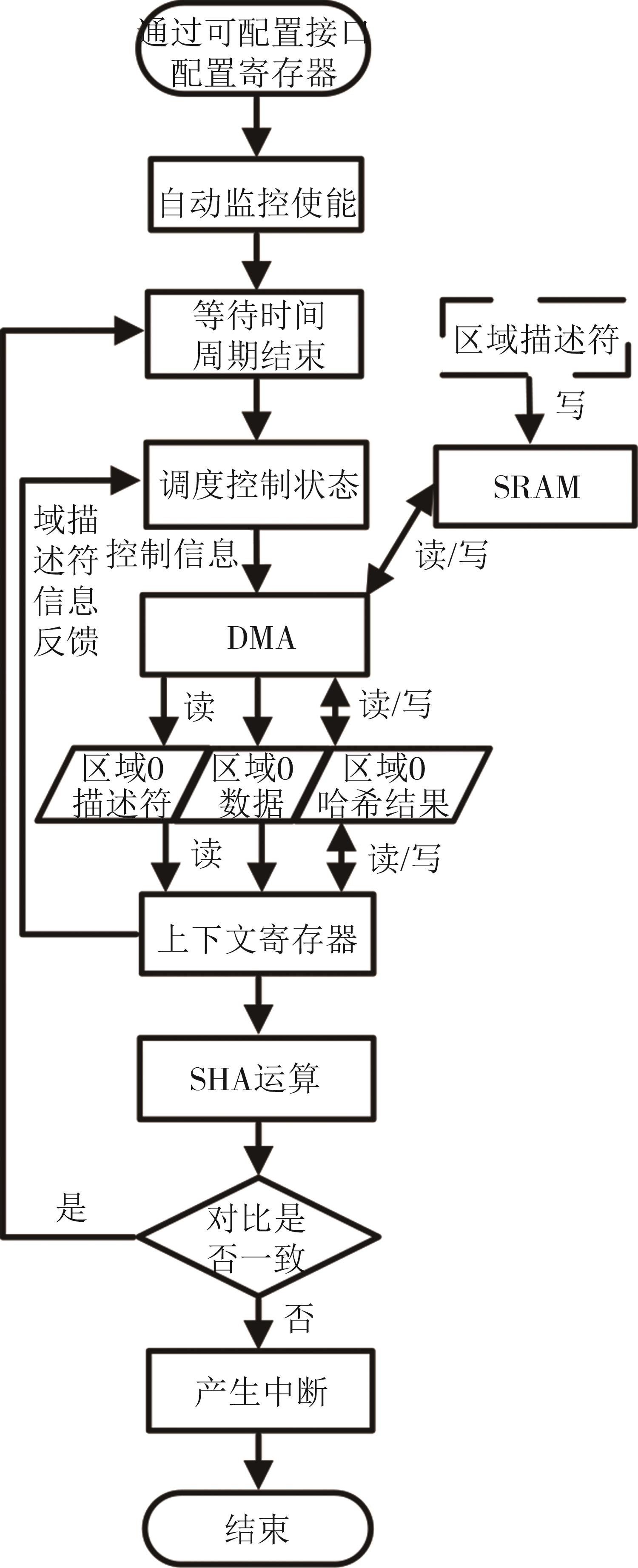

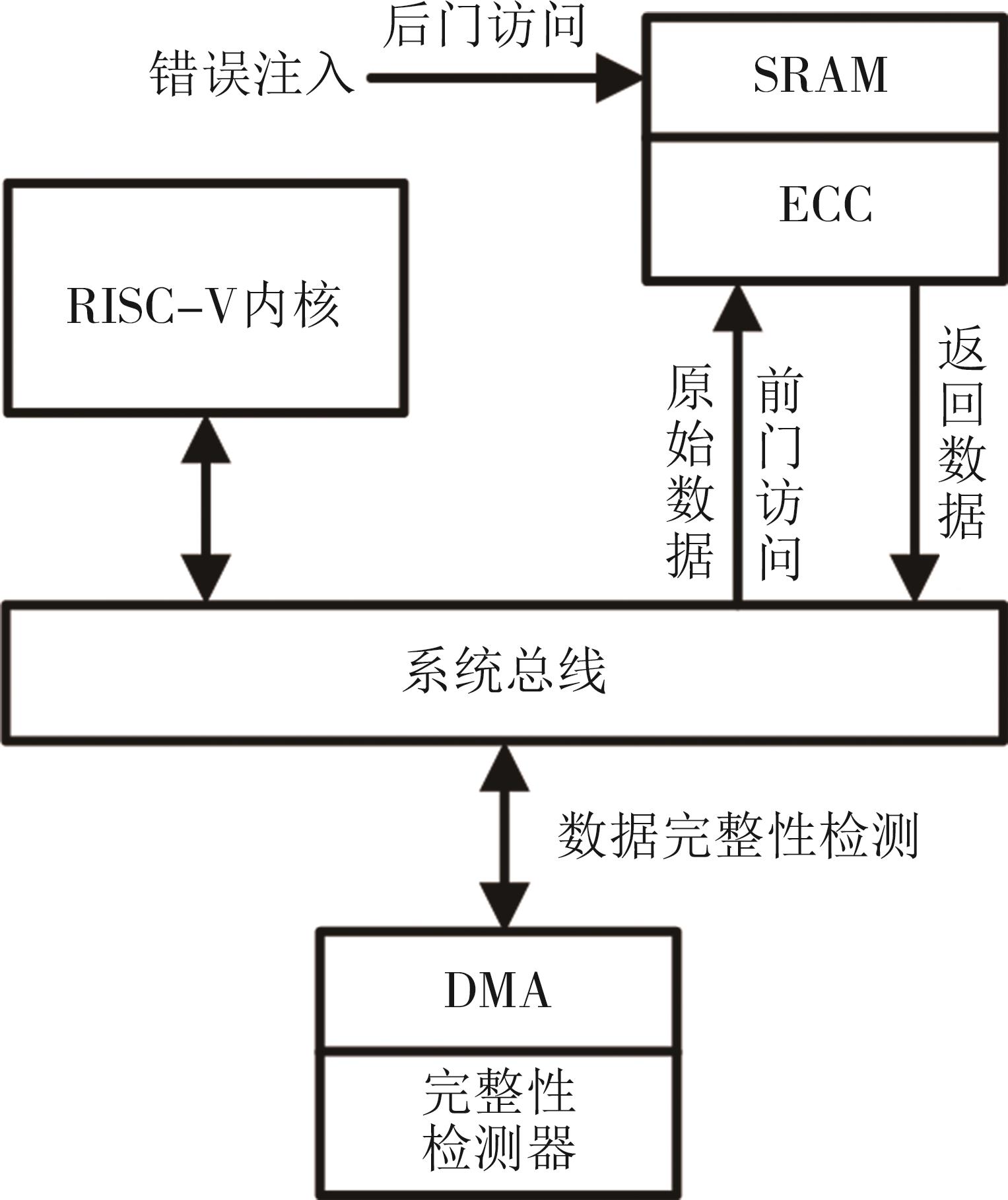

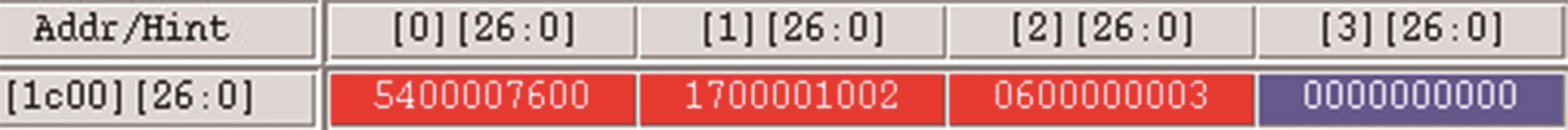

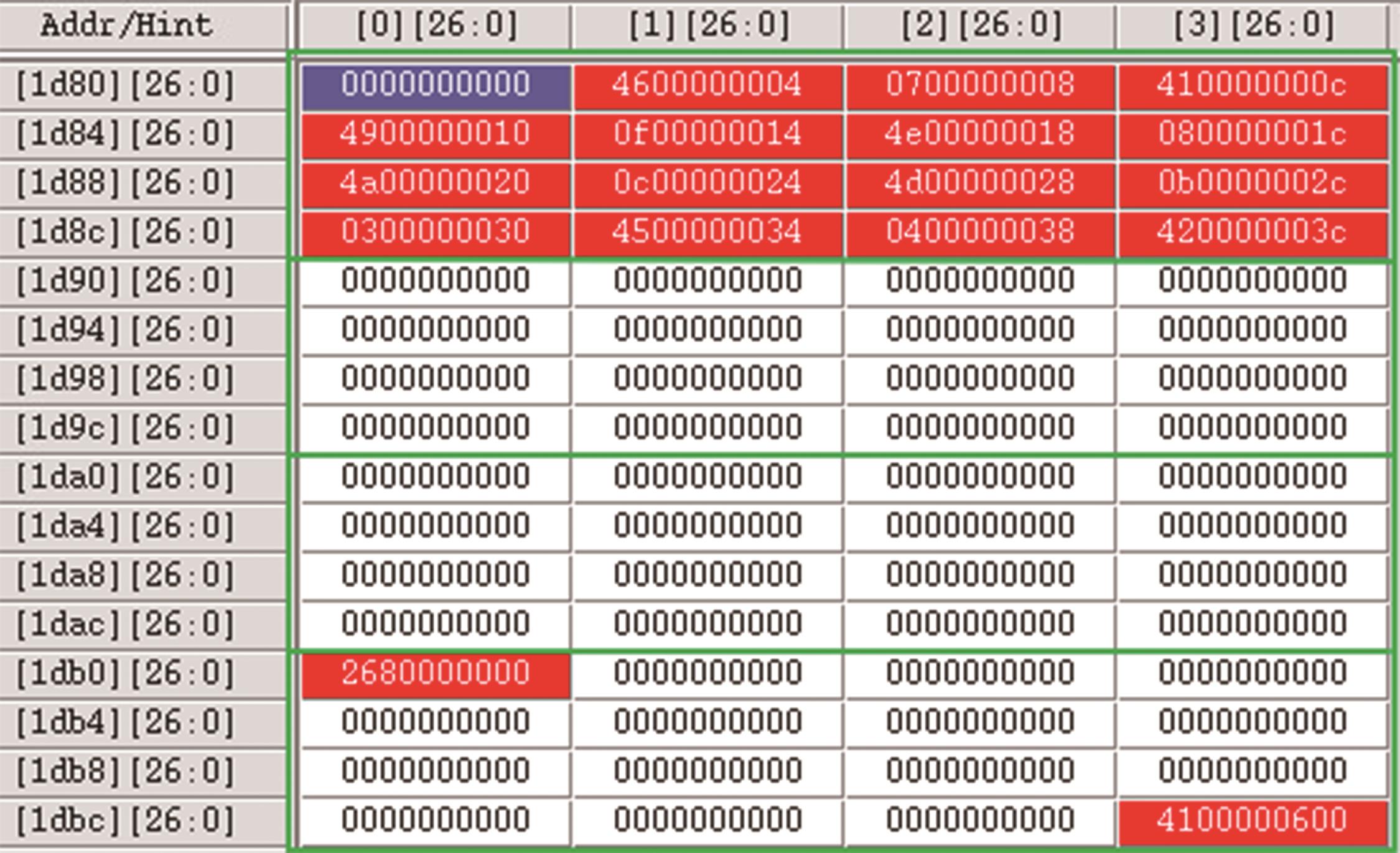

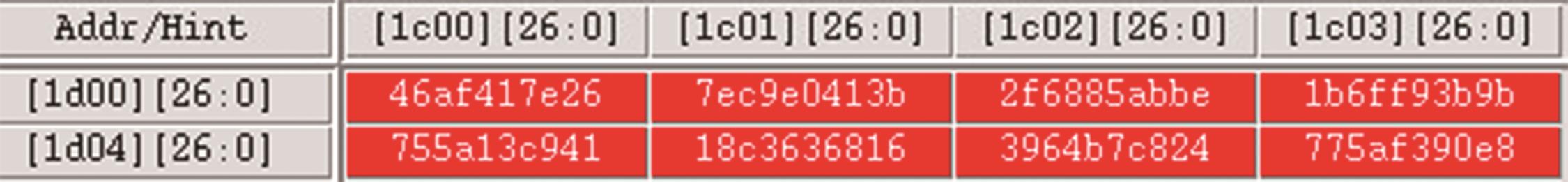

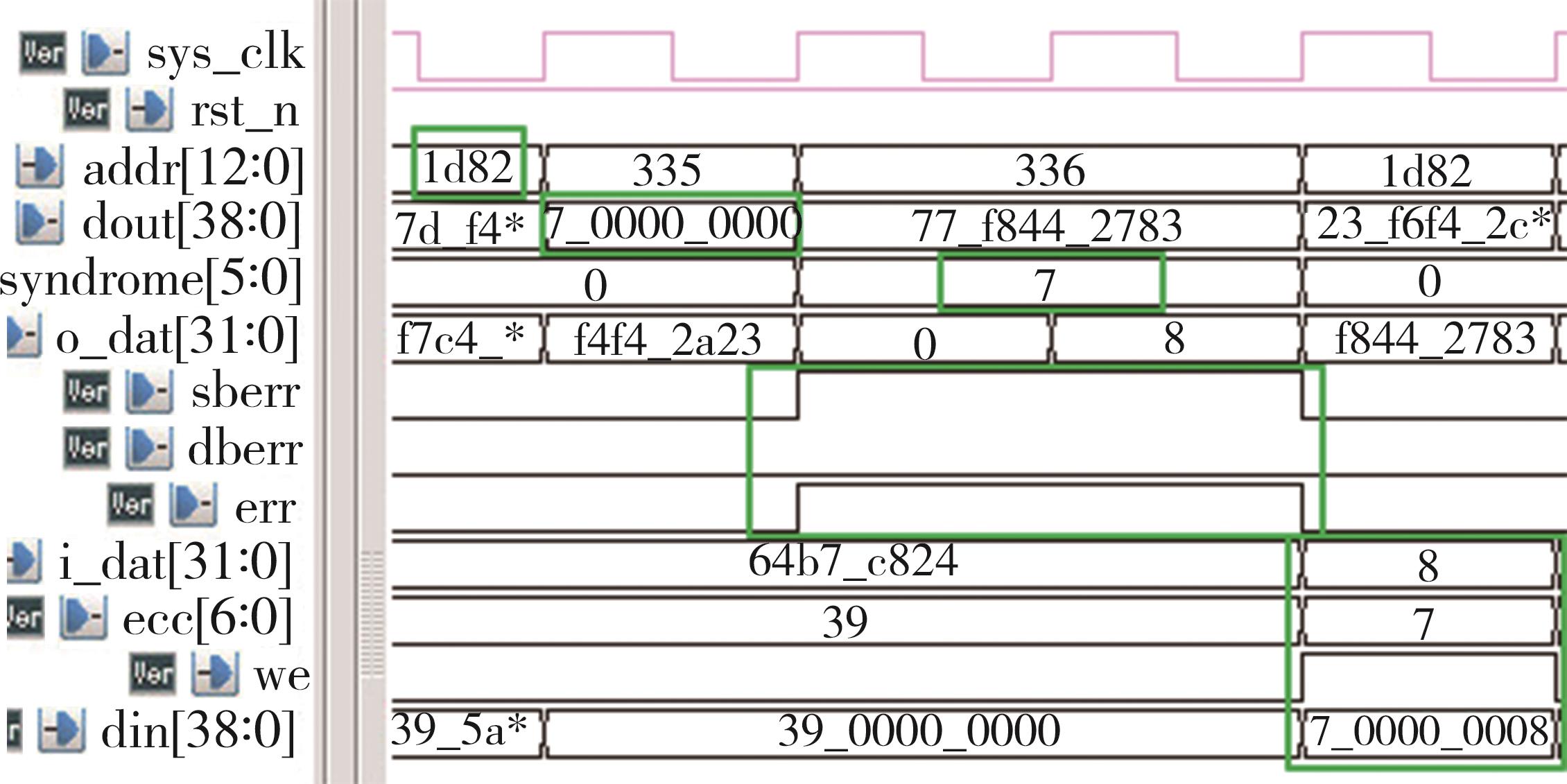

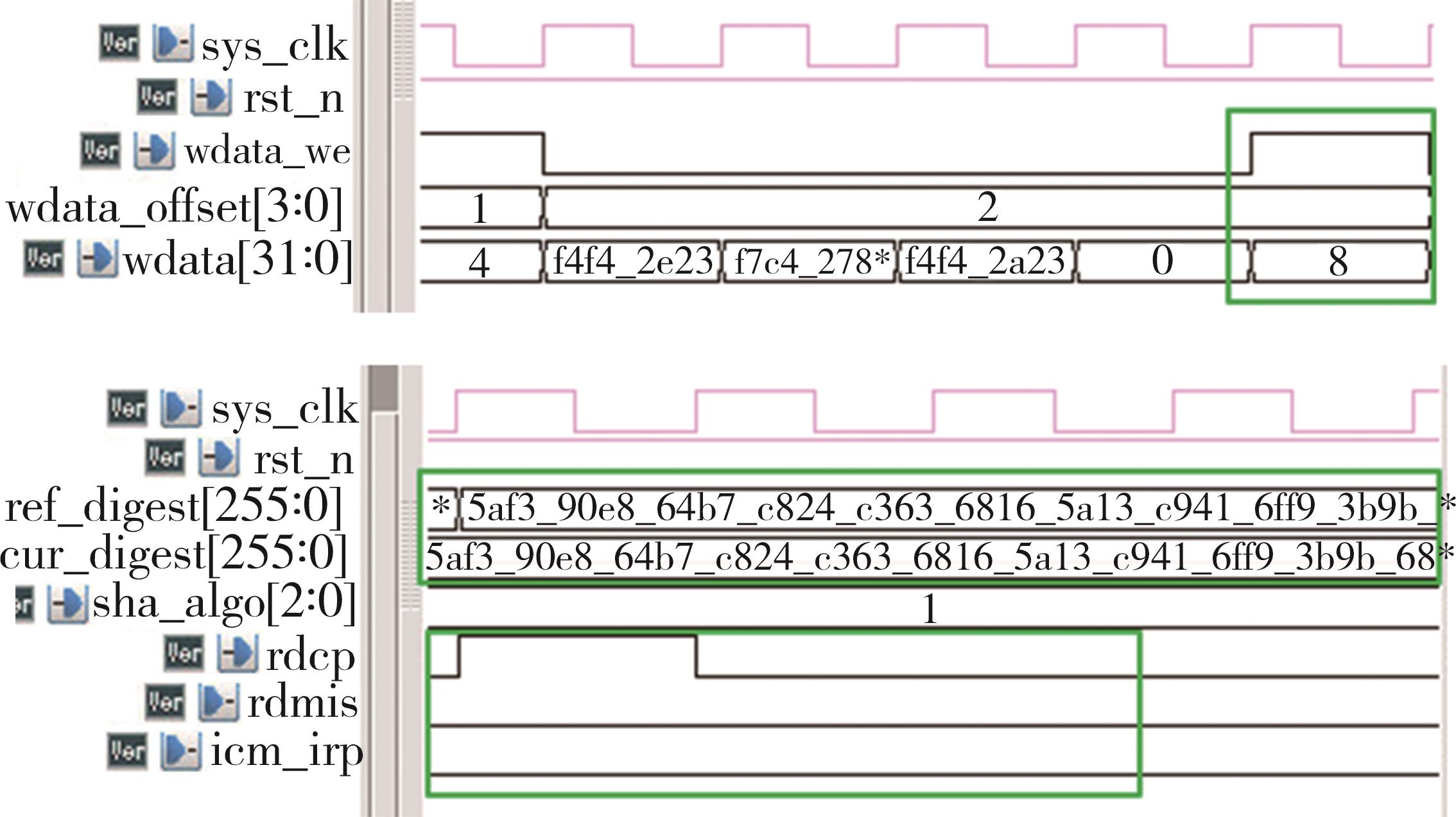

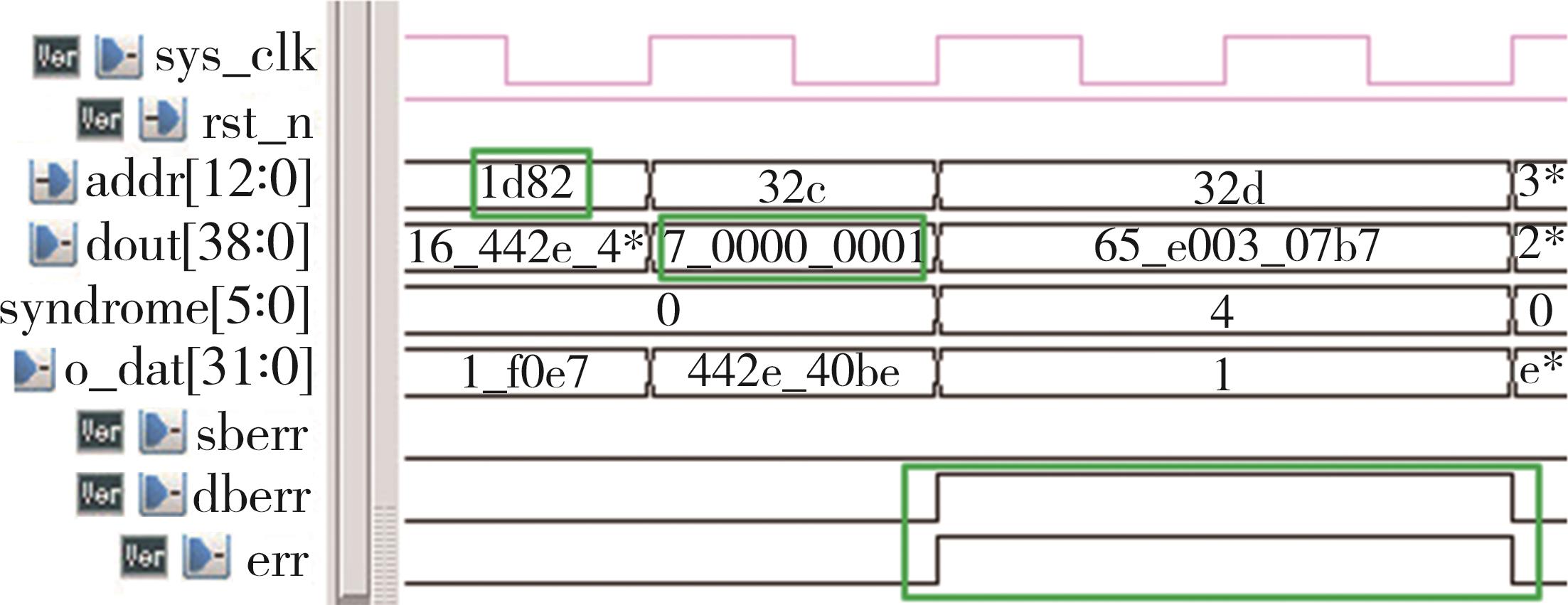

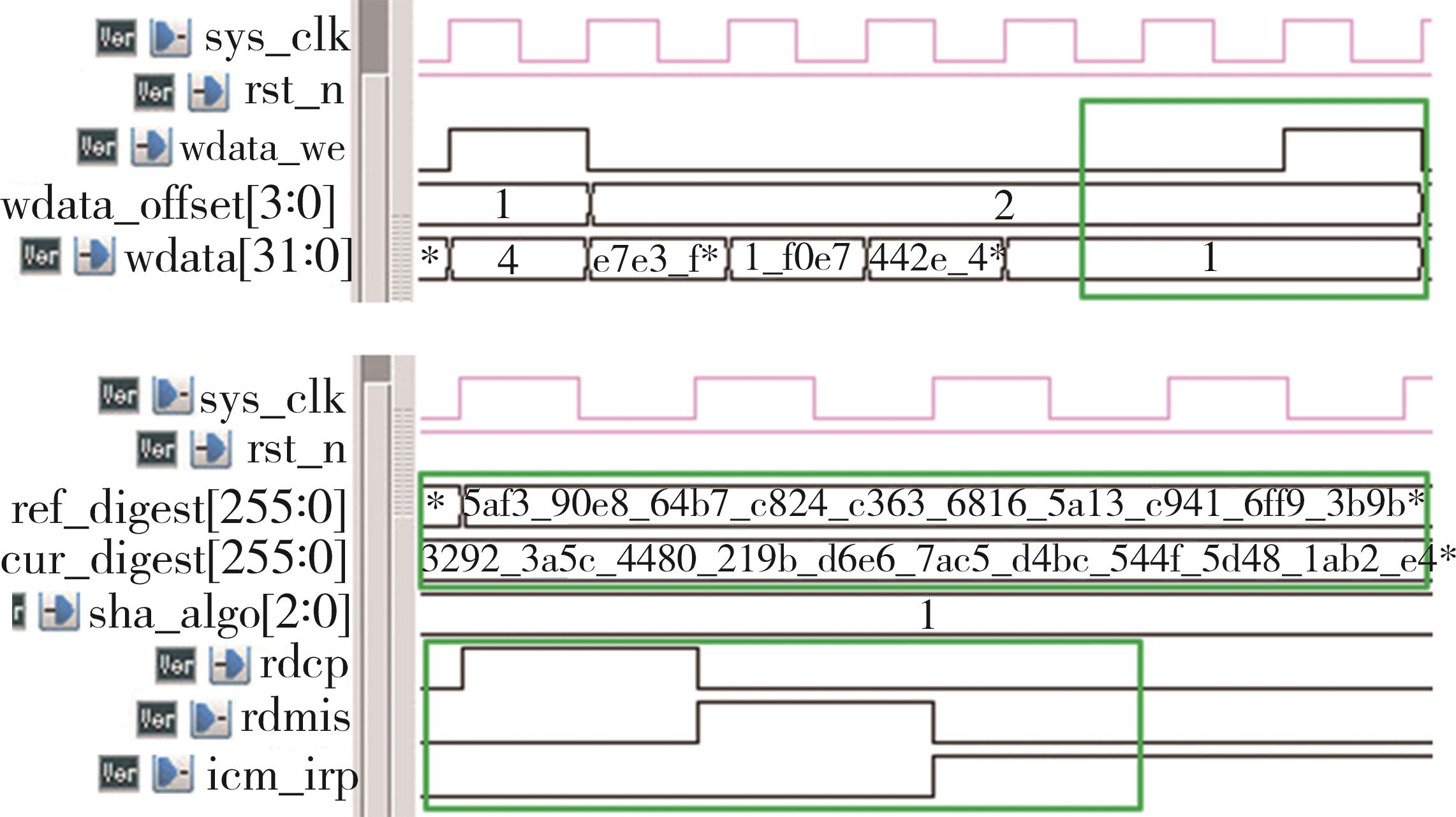

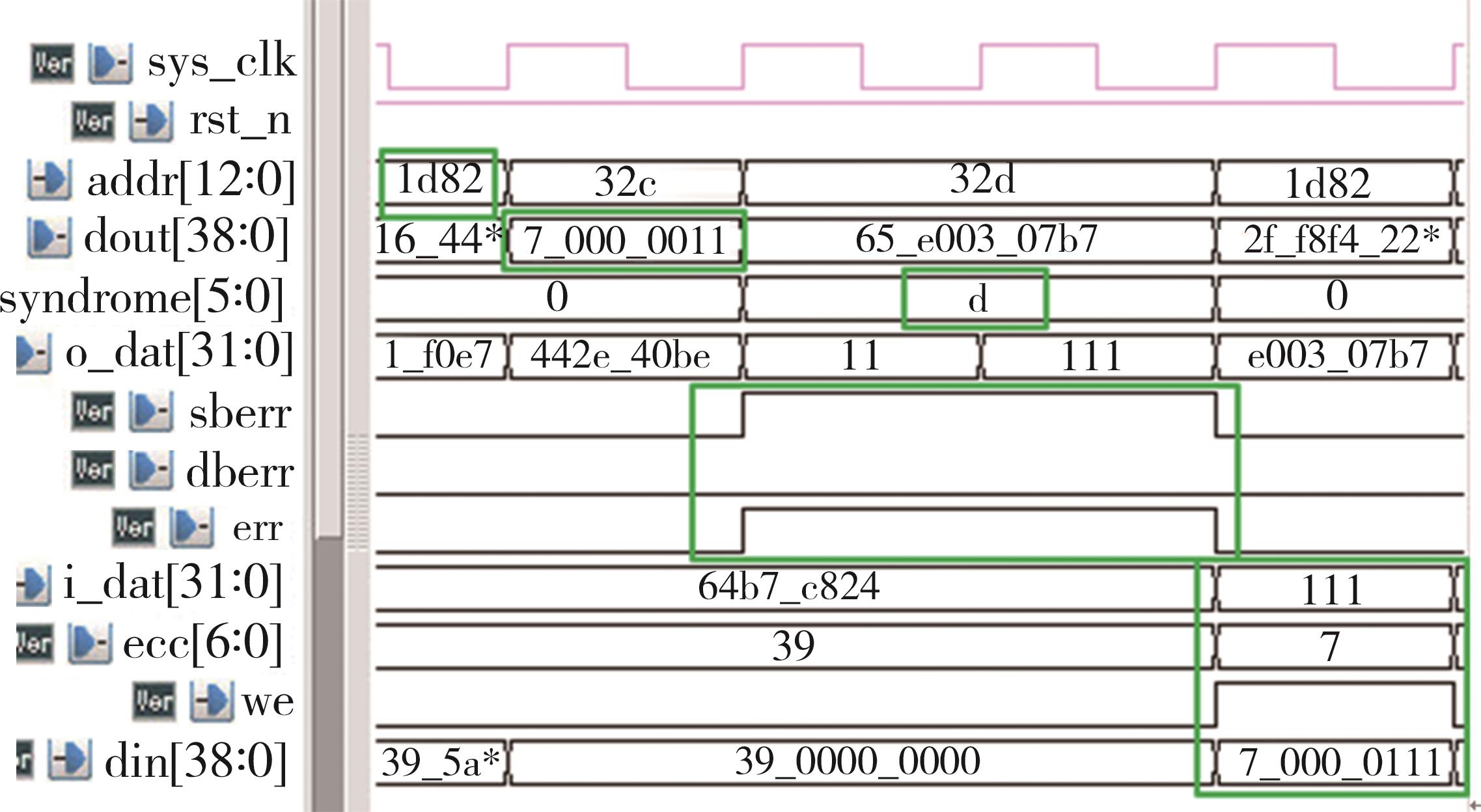

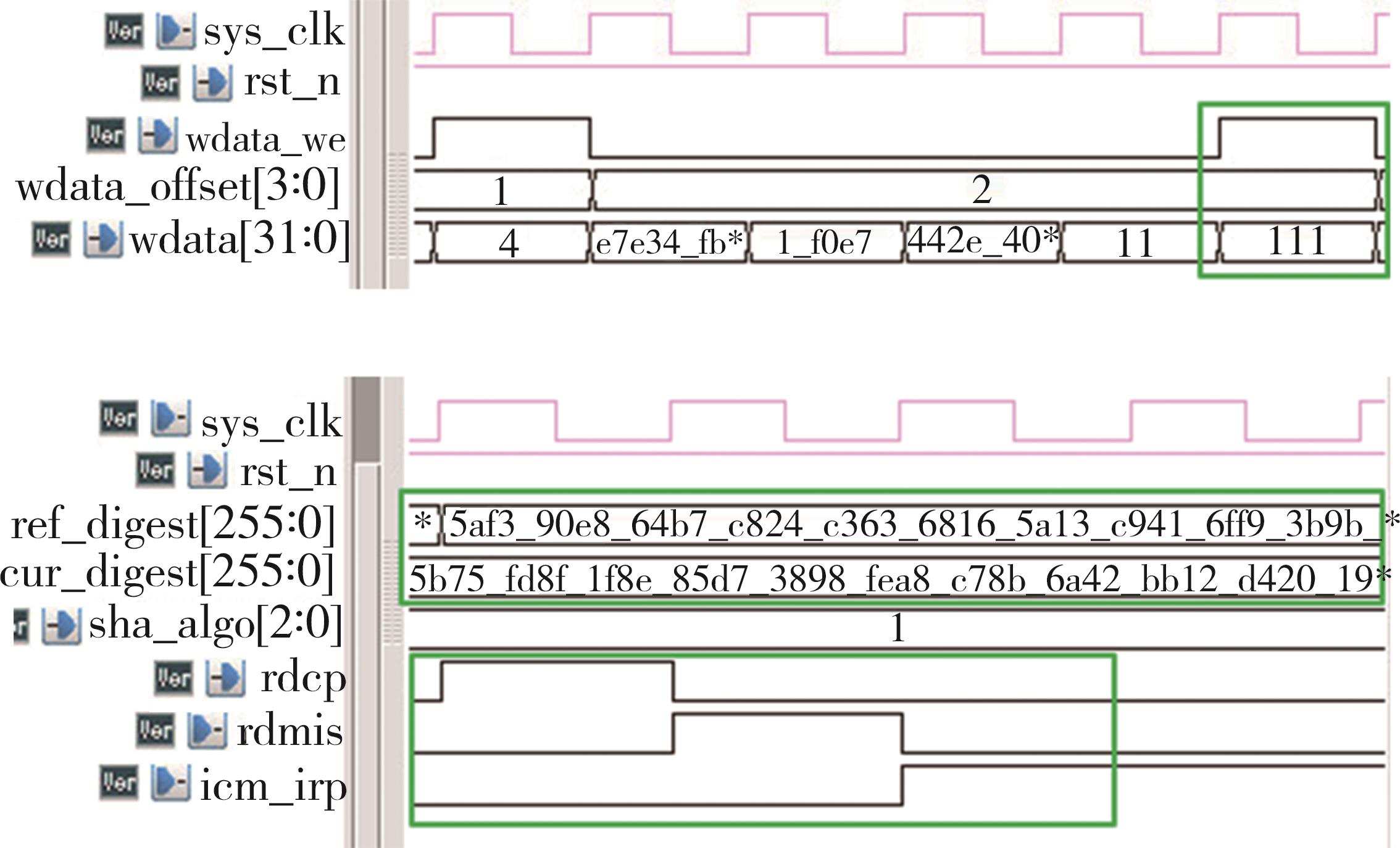

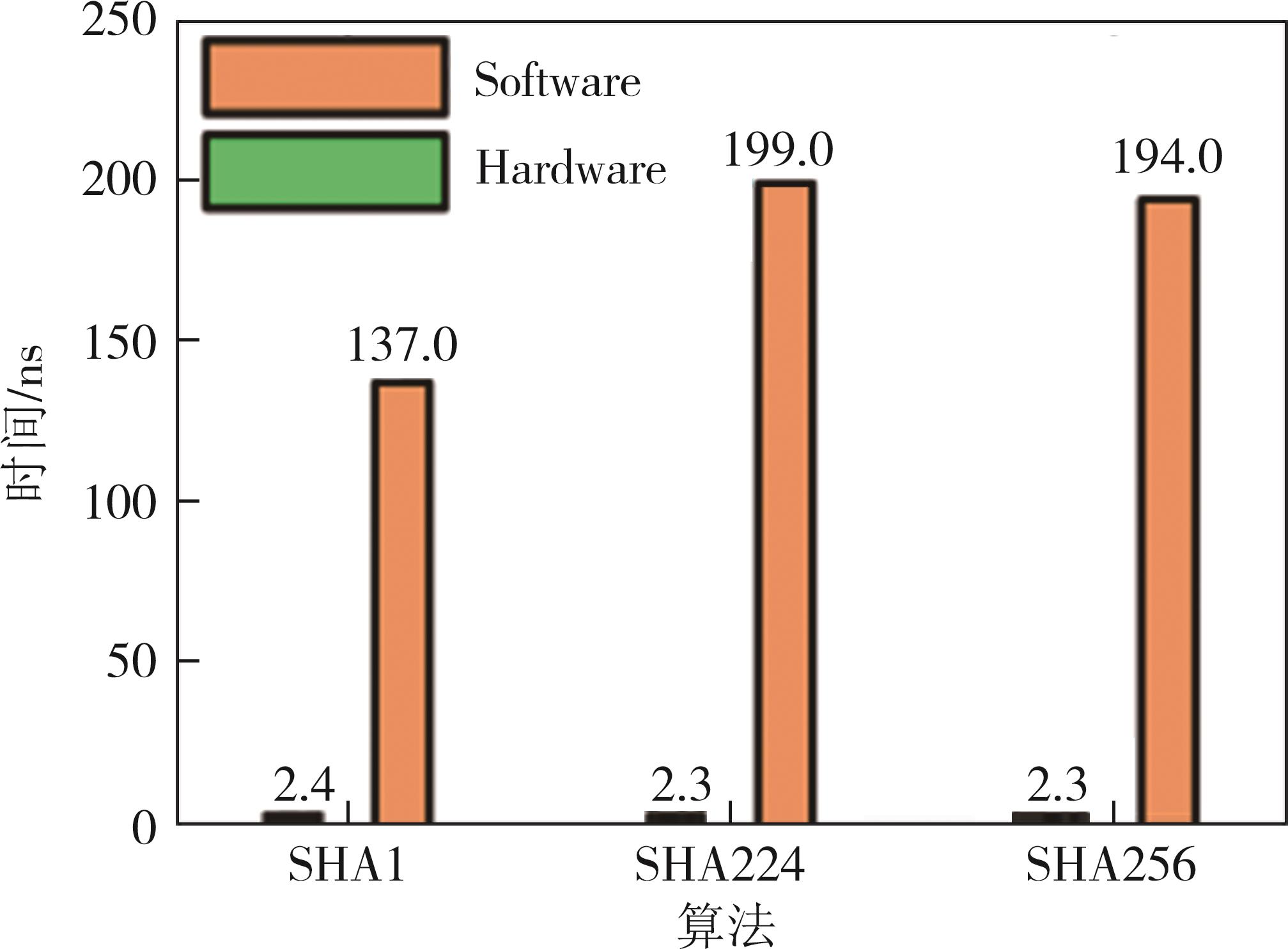

摘要:为了解决单粒子效应引起的航天器静态随机存取存储器数据出错难题, 本文研究了基于错误检查纠正电路和完整性检测器相结合的静态随机存取存储器在线检测错误方法及电路实现技术.其中,错误检查纠正电路采用(39,32)汉明码设计,实现数据访问时单比特错误自动检错与纠错.完整性检测器基于哈希函数校验原理设计,实现对数据周期性循环检查. 基于CMOS 0.18 μm工艺设计实现数据在线检错电路.仿真结果表明,该电路能够主动周期性对内存数据进行检查,修复单比特错误和检测出多比特错误,有效提高数据的可靠性.

-

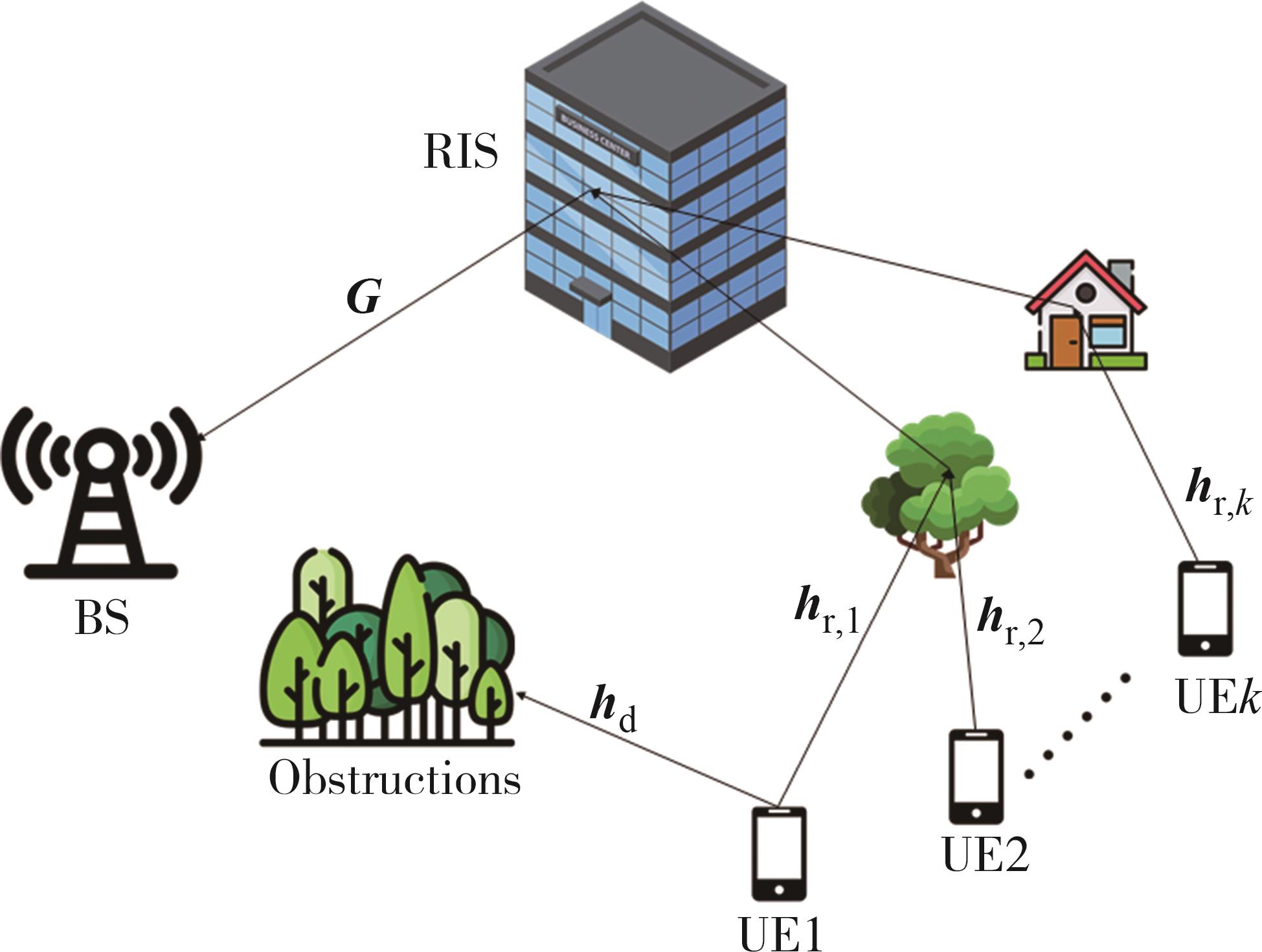

彭艺 1,2,王俊 1,杨青青 1,2?,王健明 1,李辉 1

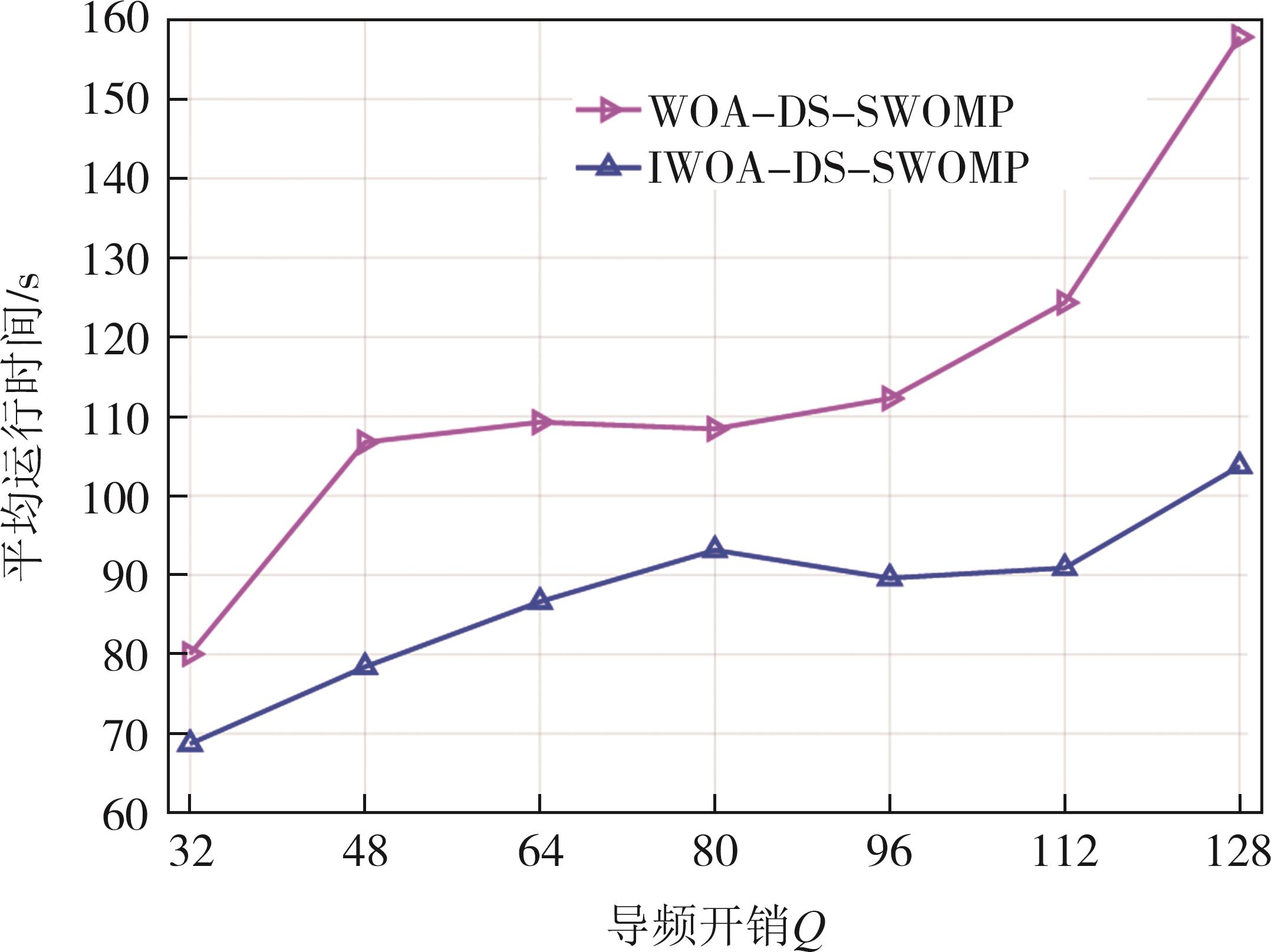

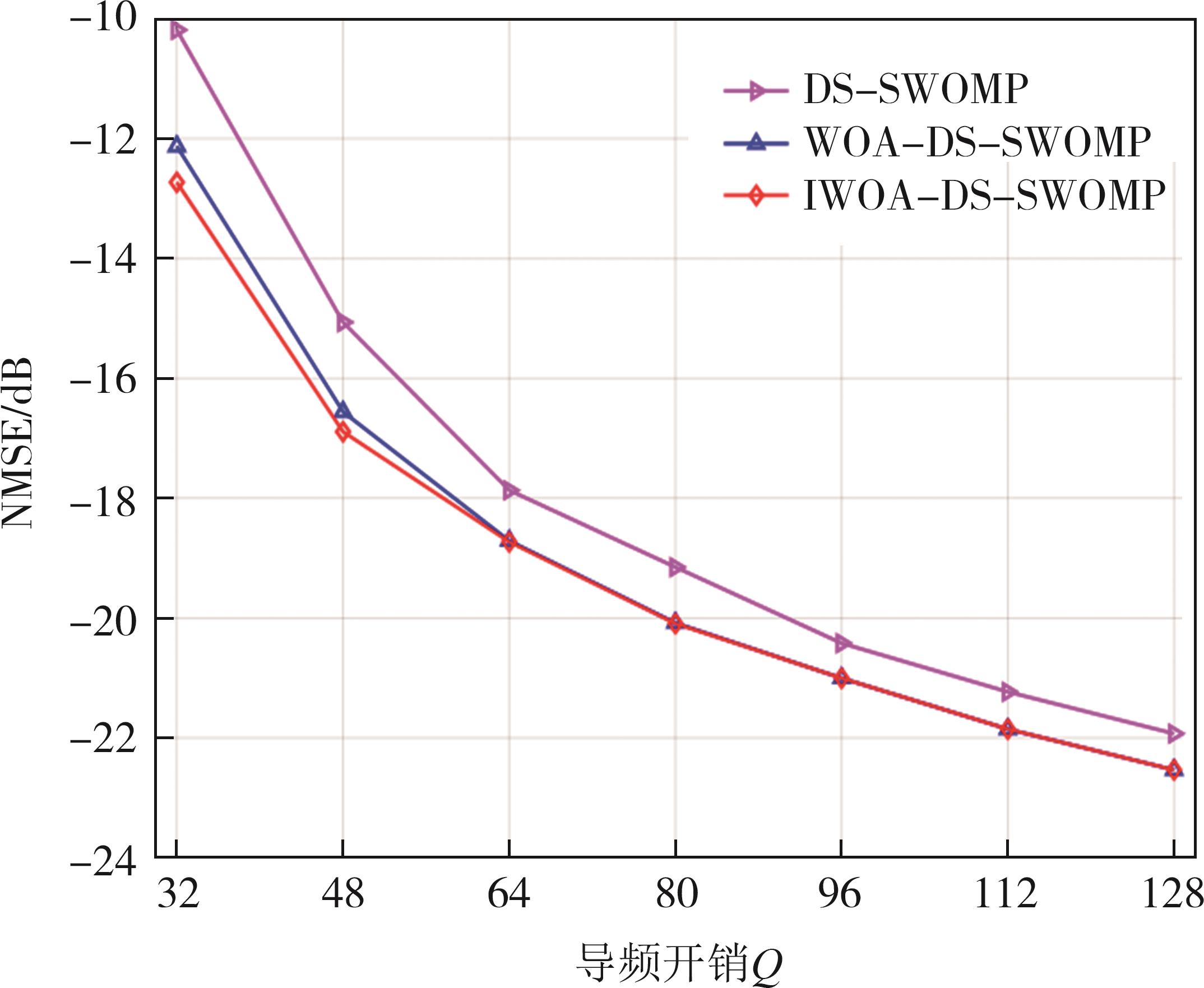

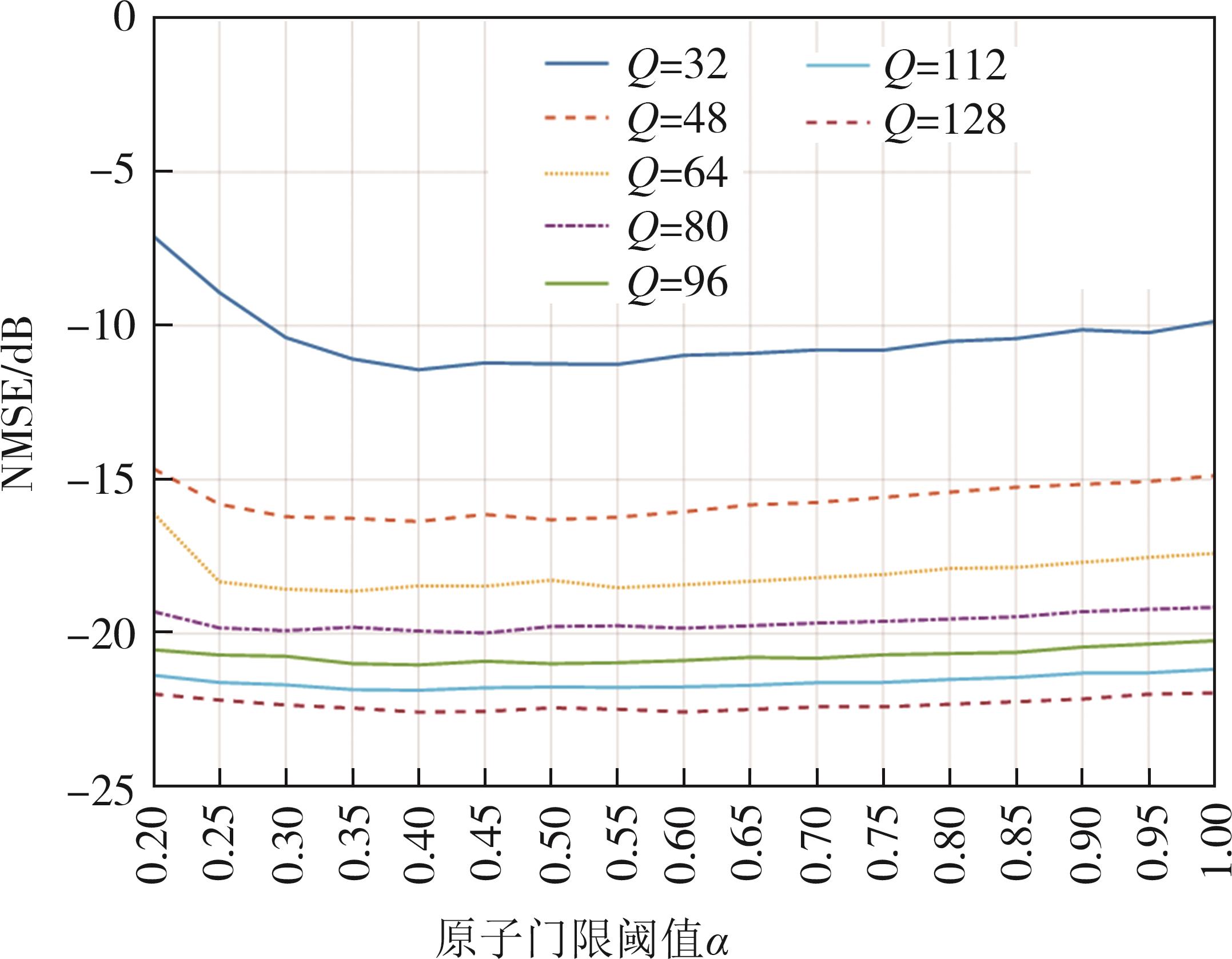

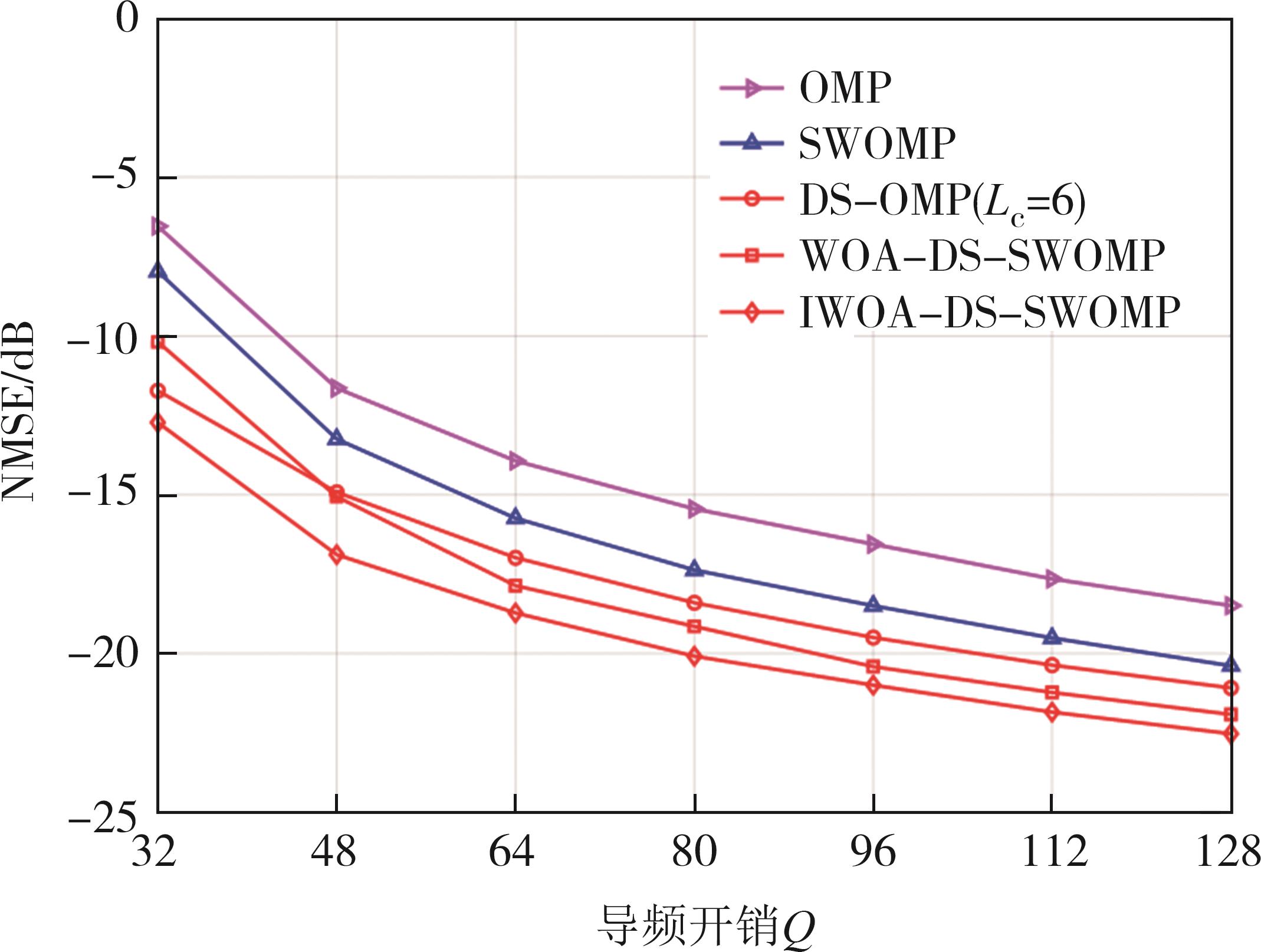

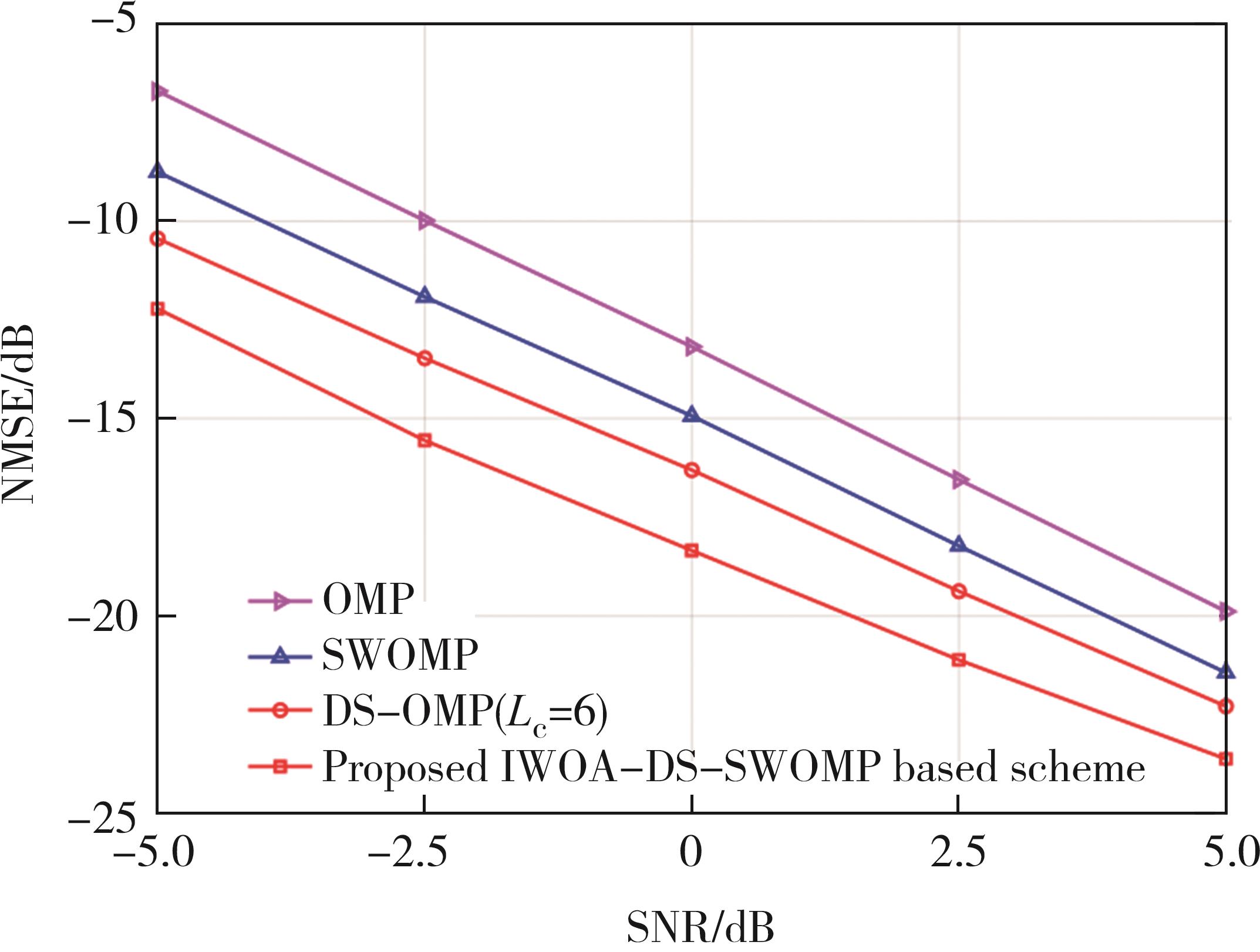

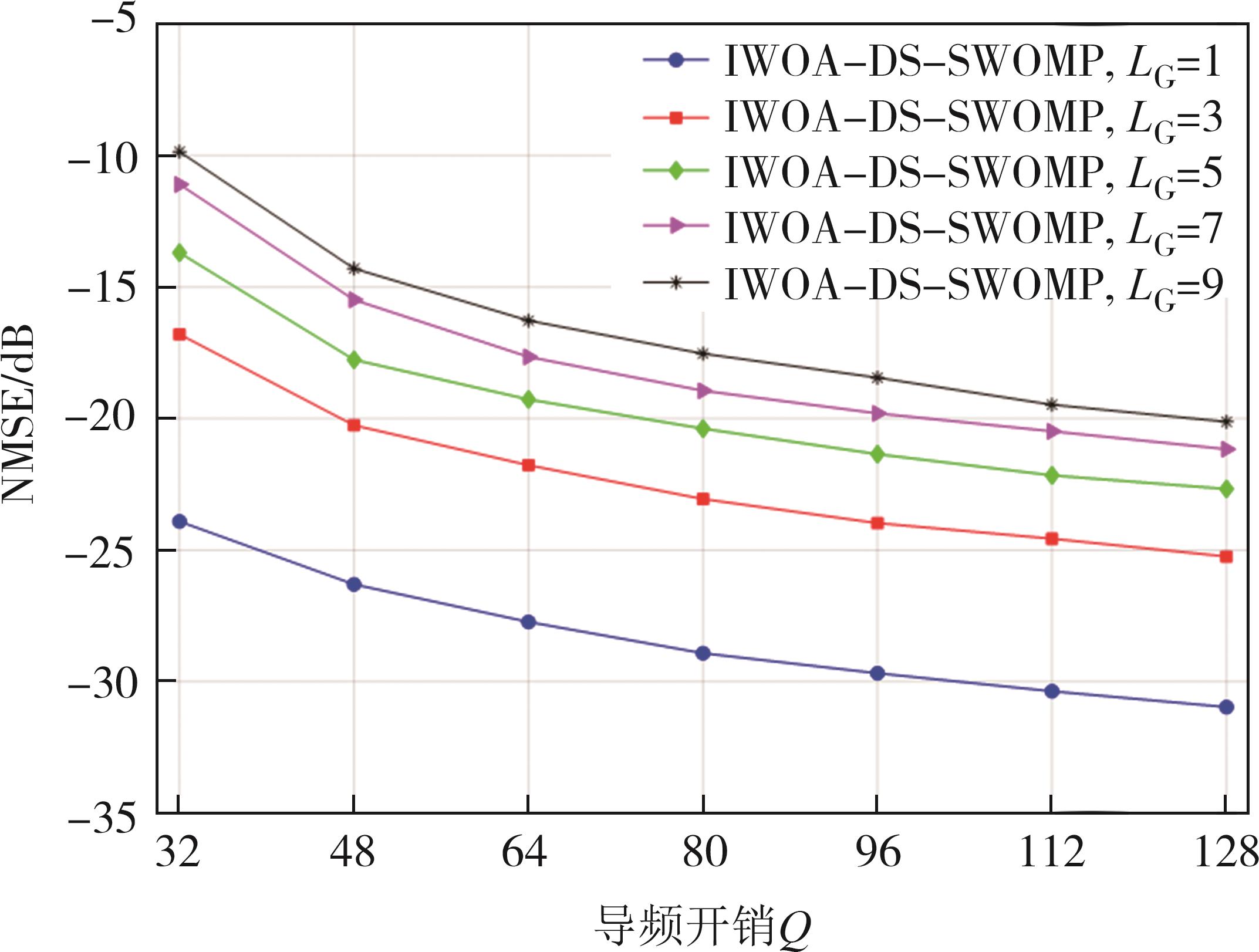

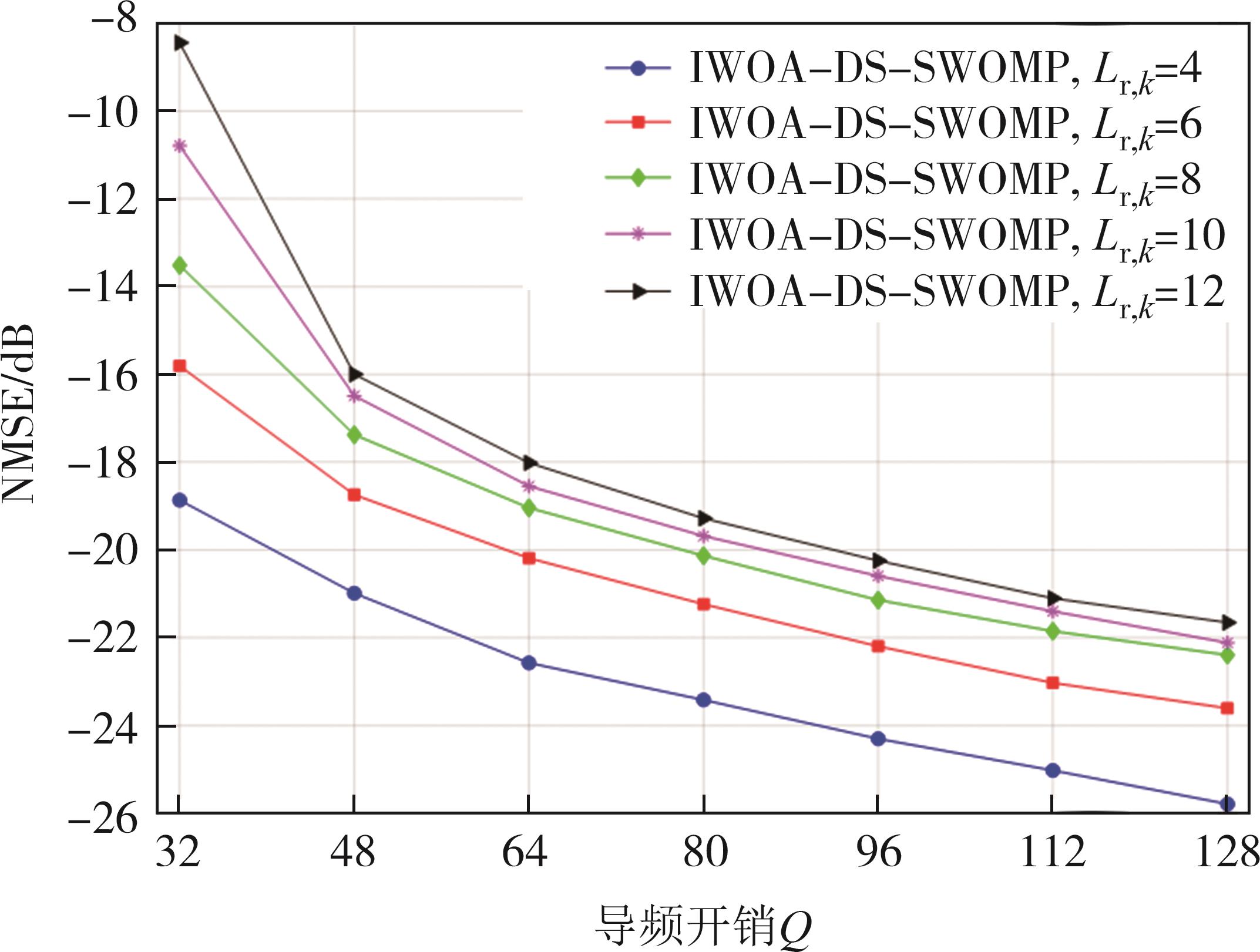

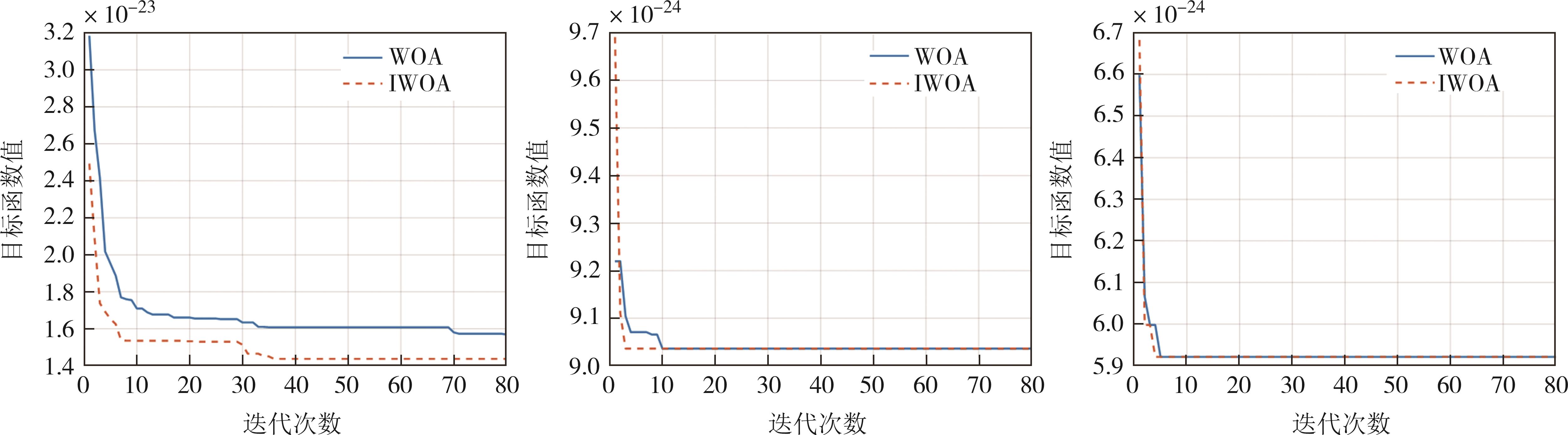

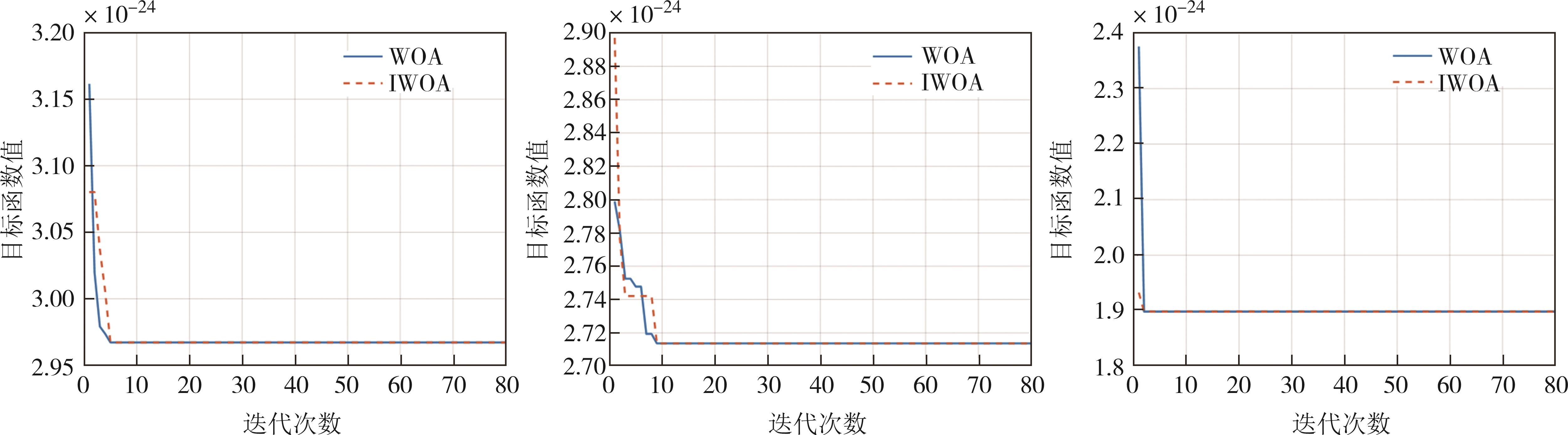

摘要:针对可重构智能表面辅助无线通信系统进行级联信道估计时存在导频开销大、自适应能力差等问题,提出一种结合改进鲸鱼优化算法的双结构稀疏分段弱正交匹配追踪算法.该算法首先采用自适应门限分段弱正交匹配追踪算法选择多个强相关性的原子来构成原子支撑集,并通过改进鲸鱼优化算法优化原子门限阈值,使其能够根据无线信道的变化动态调整,有效提取原子支撑集,提高信道估计精度,降低算法运行时间.仿真结果表明,相较于传统的级联信道估计方案,本文所提方案在归一化均方根误差方面表现出较好的性能,能以更小的导频开销获得更好的信道精度,且在不同的信道条件下具有更好的自适应性和鲁棒性.

2025年第52卷第12期

- PDF下载排行

- HTML阅读排行

- 摘要点击排行

- 五年引用排行

-

于建兵 1,2?,徐志强 1,夏煜锋 1,管东芝 2,郭正兴 2

2025,52(1):49-60 DOI:

-

于鹏 1,2,3,4,郭子康 1,云惟经 1,郭晓 1,2,3,4?

2025,52(3):29-46 DOI:

-

张莎莎 1,2?,钱宇 1,2,王利鑫 1,赵凯旋 1,赵彦虎 1

2025,52(9):48-58 DOI:

-

胡亚山 1,商志国 1,李永岗 1?,周根富 2,杨亚军 2

2025,52(2):133-139 DOI:

-

谭瑞昕 1,楼国彪 1,2?,陶宇超 1,王美南 3,李舜 3,苏葛 3

2025,52(3):201-212 DOI:

-

高朋召 ?,景帅齐 ,王垣力 ,胡天隆 ,孟悦欣 ,李长泉 ,周锋 ,刘小磐 ,肖汉宁

2025,52(8):193-205 DOI:

-

2025,52(3):82-93 DOI:

-

张玲 1,2?,陈智超 1,2,彭芯钰 1,2,周蓉 1,2

2025,52(1):12-23 DOI:

-

熊海贝 1,武喆 1,欧阳禄 1,王治方 1,陈佳炜 1,2?

2025,52(1):34-48 DOI:

-

于鹏 1,余存 1,任兆永 1,覃玉海 1,贺盛 1,2,王龙林 3?

2025,52(1):118-131 DOI:

-

2025,52(4):103-113 DOI:

-

杨果林 1,李文生 1,段君义 2?,杨啸 1,李兴瑷 3,夏晓鹏 1

2025,52(1):24-33 DOI:

-

张冬梅 1,2,朱锐 1,陈淙岑 1,黄忠凯 1?,张吾渝 2,朱美恒 3

2025,52(1):196-206 DOI:

-

宋彦宁 1,2,乔宏霞 1,2?,冯琼 1,2,魏超 1,2,郑江华 3

2025,52(9):199-210 DOI:

-

胡亚山 1,商志国 1,李永岗 1?,周根富 2,杨亚军 2

2025,52(2):133-139 DOI:

-

于鹏 1,余存 1,任兆永 1,覃玉海 1,贺盛 1,2,王龙林 3?

2025,52(1):118-131 DOI:

-

高朋召 ?,景帅齐 ,王垣力 ,胡天隆 ,孟悦欣 ,李长泉 ,周锋 ,刘小磐 ,肖汉宁

2025,52(8):193-205 DOI:

-

于鹏 1,2,3,4,郭子康 1,云惟经 1,郭晓 1,2,3,4?

2025,52(3):29-46 DOI:

-

谭瑞昕 1,楼国彪 1,2?,陶宇超 1,王美南 3,李舜 3,苏葛 3

2025,52(3):201-212 DOI:

-

杨果林 1,李文生 1,段君义 2?,杨啸 1,李兴瑷 3,夏晓鹏 1

2025,52(1):24-33 DOI:

-

2025,52(4):103-113 DOI:

-

刘小磐 1?,程焕 1,杨典 2,谢志勇 3,景帅齐 1,孟悦欣 1,胡天隆 1,高朋召 1

2025,52(8):206-214 DOI:

-

王淑萍 1?,钟静雄 1,4,徐银清 1,辛云涛 2,吕学伟 1,曾冠武 3

2025,52(3):180-188 DOI:

-

于建兵 1,2?,徐志强 1,夏煜锋 1,管东芝 2,郭正兴 2

2025,52(1):49-60 DOI:

-

宋彦宁 1,2,乔宏霞 1,2?,冯琼 1,2,魏超 1,2,郑江华 3

2025,52(9):199-210 DOI:

-

陈谨林 1,3,李秉海 2?,徐继祥 1,3,涂军 2,王志宏 2,陈孟鸿 2,陈政清 1

2025,52(7):109-117 DOI:

-

邢攸冬 1?,李忠芳 1,王立虎 1,安钰坤 1,杨思一 1,袁建军 2

2025,52(2):46-54 DOI:

-

王方旭 1,刘世忠 1?,杨霞林 1,秦翱翱 2,刘欣益 1

2025,52(1):108-117 DOI:

-

谢朋 1,李葱葱 1,段虎辰 1?,文海家 2,李良勇 1,李昭捷 1,王永卫 1

2025,52(1):219-227 DOI:

-

张玲 1,2?,陈智超 1,2,彭芯钰 1,2,周蓉 1,2

2025,52(1):12-23 DOI:

-

熊海贝 1,武喆 1,欧阳禄 1,王治方 1,陈佳炜 1,2?

2025,52(1):34-48 DOI:

-

2025,52(3):82-93DOI:

-

于建兵 1,2?,徐志强 1,夏煜锋 1,管东芝 2,郭正兴 2

2025,52(1):49-60DOI:

-

张维刚 1,曾嘉博 2,周维 1?,陈正 1,吴颂 3,潘文军 3

2025,52(2):1-9DOI:

-

张玲 1,2?,陈智超 1,2,彭芯钰 1,2,周蓉 1,2

2025,52(1):12-23DOI:

-

杨果林 1,李文生 1,段君义 2?,杨啸 1,李兴瑷 3,夏晓鹏 1

2025,52(1):24-33DOI:

-

熊海贝 1,武喆 1,欧阳禄 1,王治方 1,陈佳炜 1,2?

2025,52(1):34-48DOI:

-

于鹏 1,余存 1,任兆永 1,覃玉海 1,贺盛 1,2,王龙林 3?

2025,52(1):118-131DOI:

-

张冬梅 1,2,朱锐 1,陈淙岑 1,黄忠凯 1?,张吾渝 2,朱美恒 3

2025,52(1):196-206DOI:

-

2025,52(1):69-83DOI:

-

刘登峰 1,2,朱佳伟 1,2,徐昊 1,2,杜晓凯 1,2,柴志雷 1,2?

2025,52(8):23-32DOI:

-

杨景玉 1,2?,张文驰 1,党建武 1,2,王锋 3,火久元 1

2025,52(8):33-43DOI:

-

2025,52(1):132-138DOI:

-

谢朋 1,李葱葱 1,段虎辰 1?,文海家 2,李良勇 1,李昭捷 1,王永卫 1

2025,52(1):219-227DOI:

稿件在本刊官网发布后12个月的访问统计和5年引用次数的排行情况

出版专辑

出版专辑 虚拟专辑

虚拟专辑